set 252022

Forse tutto è già stato scritto e quello che non è stato scritto forse non meritava di essere scritto, non era degno di nota, era puro nonsense.

Forse -dicevo- tutto è già stato scritto.

La Neoavanguardia già nel dopoguerra sembrava aver divorato tutte le poetiche. È impresa ardua, quasi improponibile cercare di riformulare dei codici espressivi. Il ‘900 letterario è stato artefice di grandi stravolgimenti. Il panorama nell’ambito della poesia è mutato completamente. Per secoli ha predominato una tradizione aulica, intessuta di preziosismi, latinismi, grecismi. Per secoli il linguaggio poetico è stato vago, raffinato e circoscritto. Le sperimentazioni tutt’al più erano metriche.

Tutto a un tratto nel 1900 ecco una miriade strabiliante di innovazioni sintattiche, morfologiche e lessicali. Ecco affacciarsi l’antilirica, se si paragona la poesia moderna a quella dei secoli addietro. Un’antilirica, che sempre più si disinteressa della metrica e pone tutto il suo interesse nelle poetiche e nell’ampliamento del lessico. Non esiste più la poesia come entità autonoma di conoscenza e produzione, di corrispondenza prelogica e preconscia tra l’essenza delle cose e l’essenza dell’animo umano. Avviene il dominio del contenuto sulla forma, della poesia del fare poesia sulla poesia, dell’arte dell’arte sull’arte.

Alcuni critici riprendono il concetto hegeliano di “morte dell’arte”, ma piuttosto si tratta di serie di radicali trasformazioni, della dissoluzione di canoni preesistenti ormai sclerotizzati. Non esiste una “morte dell’arte”, ma il prevalere della poetica sulla poesia e ciò comporta una maggiore consapevolezza del proprio fare artistico e talvolta un eccessivo smontaggio analitico delle opere creative. Ogni aspetto del reale può ispirare, anche ciò che un tempo poteva essere considerato impoetico per eccellenza. Ogni termine di qualsiasi campo semantico può diventare poetico. Si pensi ai tecnicismi di Zanzotto recentemente, ma a dire il vero avevano iniziato Pascoli e Montale, profondi conoscitori della botanica. Ecco comparire all’improvviso l’inconscio con il surrealismo e il paroliberismo dei futuristi: i sintagmi sono in libertà, non c’è alcuna struttura interna.

Nella poesia sembra essere ammesso quello che ordinariamente non è ammesso altrove. Per seguire i flussi di coscienza l’artista spesso procede per associazioni, frammenti, immagini-frase.

Nel’900 è vietato ogni presupposto assolutistico. I poeti sono politeisti dell’arte. Ci si può perdere di primo acchito in questo caleidoscopio, in questa confusione di linguaggi che ha come comune denominatore il relativismo e il prospettivismo (la realtà viene indagata da più angolazioni).

Niente sembra più stabile e il cultore di poesia non sa più di chi e cosa fidarsi in questo apparente disordine, in questa molteplicità stilistica. Dopo lo schizoformismo di Giuliani, la prosa poetica di Nanni Balestrini, l’asintattismo di Elio Pagliarani, la Palus Putredinis di Sanguineti, il ritmo di Amelia Rosselli, il tono colloquiale e privato di Dario Bellezza, “Il disperso” di Maurizio Cucchi, le folgorazioni di Milo De Angelis è difficile non essere banali. È fuori luogo poi essere loro manieristi. Altra era la temperie culturale vissuta da questi grandi autori, altro era il contesto sociale del ‘900 e le problematiche annesse e connesse (boom economico, unificazione linguistica, comparsa della televisione, scomparsa della civiltà contadina, migrazioni interne dal Sud al Nord, contestazione studentesca, anni di piombo, il ruolo e lo status del letterato nell’era industriale, netta divisione tra cultura di massa e cultura alta).

Molte poi sono le scuole (l’idealismo, il crocianesimo, lo storicismo gramsciano, la critica formalista, lo strutturalismo, la semiologia), gli ismi letterari (il simbolismo, il crepuscolarismo, il surrealismo, l’ermetismo, il futurismo, il neorealismo, il neosperimentalismo, la neoavanguardia, il neo-orfismo), i maestri di pensiero (i più recenti ad esempio: Lacan e l’inconscio come linguaggio, Wittgenstein e i suoi giochi linguistici, Lyotard e il postmoderno, Heidegger e la sua ontologia della poesia, Gadamer e la sua ermeneutica, Foucalt ed il suo concetto di potere, Derrida ed il suo decostruzionismo e ancora… R. Barthes, Levi-Strauss, Chomsky, Marcuse, etc, etc) a cui un autore può fare riferimento. Molte sono le strade percorribili. Svariate sono le problematiche stilistiche: scegliere tra suggerire e nominare, tra prosaico e lirico, tra tradizione e innovazione, tra metafora e analogia, tra un linguaggio puro e astorico e uno ricco di contaminazioni.

Difficile oggi poi fare una mappatura esaustiva della poesia italiana, difficile definire attualmente che cosa sia in quest’epoca di “tradizione del nuovo”, di autori neo e post la vera poesia.

Simposi, convegni, corsi di creative writing, articoli, saggi hanno cercato e cercano di pontificare a riguardo.

set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:

Dicevano, a Padova, “anch’io”

gli amici “l’ho conosciuto”.

E c’era il romorio d’un’acqua sporca

prossima, e d’una sporca fabbrica:

stupende nel silenzio.

Perché era notte. “Anch’io

l’ho conosciuto”.

Vitalmente ho pensato

a te che ora

non sei né soggetto né oggetto

né lingua usuale né gergo

né quiete né movimento

neppure il né che negava

e che per quanto s’affondino

gli occhi miei dentro la sua cruna

mai ti nega abbastanza.

E così sia: ma io

credo con altrettanta

forza in tutto il mio nulla,

perciò non ti ho perduto

o, più ti perdo e più ti perdi,

più mi sei simile, più m'avvicini.

Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.

Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.

set 082022

Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.

Non è uguale la musica, non può esserlo.

Ma uguale a che, la stessa di quando -

discetta perdutamente il senso

non trovando fondale a quel risucchio

di mancamento o rimorso.

Né so cosa m'intenerisce di lei,

se davvero la spina che le è infissa della mia vita

o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente

di questo.

Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.

"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).

Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.

In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.

ago 132022

Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:

Caro dottore che mi curi i nervi

voglio dirti in questi giorni com'è andata

affinché tu ti possa regolare

per quello che mi serve in questi giorni:

ho dei sintomi al cuore

nella parte che nessuno vede:

sapessi che disastro, dottore!

Il mattino lavoro

il pomeriggio lavoro

e di sera ho la netta sensazione

di essere un guscio vuoto in un cartoccio.

Ho altri mali che non dico

perché la lista è molto piena

e non posso far tardi soprattutto

ho quel mal di cuore

nella parte che nessuno vede:

ti consiglio di ascoltarmi, dottore.

Questi occhi che hai

non dimenticati

con dentro un'ombra

di mare del Nord tempestoso

che cosa guardano stasera

nel tuo freddo paese, amico,

mentre io mi ricordo

di una luce sul lago e di una

esile speranza, così esile

come solo può essere

un amore al principio.

Alberi di neve che non vedi

respiro corto della terra e voci

da luoghi ignorati

mentre suonano passi sul tuo capo

e la notte si prepara anche per gli altri.

Io non trovo più Dio, bambino cieco,

nel celeste sospeso dei tuoi occhi

nelle cose che indovini con parole ardite:

"Questo luogo è chiuso da mura".

Io so che fuori non sono centauri

né terre di lunga corsa.

Altre mura

chiudono altri luoghi.

Ogni recluso ha un orologio

che batte sbagliato i quarti.

Questo è tutto, e qualcosa

deve venire

a distruggere i muri

e all'ora giusta confondere i luoghi,

a cancellare gli ordini di Dio

perché valga la pena di vedere.

(Di lei che ama un mio amico sposato

e ha una malattia difficile da guarire,

di lei in ogni caso

padrona di sé stessa):

cara amica, io ti ho visto

su un ponte di primavera

tu eri là guardando in avanti

con uno sguardo che pareva azzurro,

dicendo parole di quieta meraviglia

e muovendo le tue esili mani.

La sua bontà capovolta

il rifiuto delle cose assolute

per un mondo di treni

e di letti da rifare,

il suo vestito, ai piedi

di uno da non confondere con altri.

Sempre lei, che di mattina

si prepara con cura

a un altro giorno di silenzio.

Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,

e con lenti giri

cala il falco.

Una notte di pioggia è in cammino

per accordare il tuo respiro al calmo

frusciare dell'acqua.

Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case

e la città muta guardava dalle finestre di maggio.

Un caldo vento mi spingeva innanzi

traendo il suono sospeso di un telaio.

Io venni alla tua casa

per un discorso che mi urgeva

nato da quelle immagini.

Tu sorridevi alla porta.

Alle undici Gesù è risorto.

Sulla Certosa il sole era alto.

Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre

e portalo con te a fare un giro nel cielo -

il babbo è rimasto dietro la sua pietra

e Gesù se n'è andato per conto suo.

Prima che scomparisse gli ho gridato:

- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -

La luce è calata di una luce

e ora pare sera

ma l'uomo dai capelli bianchi

alto sullo sfondo dei vetri

deve avere in sua mano

il segreto finire del giorno.

L'ora di notte mi porta

alla piazza delle Sette Chiese

dai silenziosi cipressi.

Un inverno di piccoli passi

si irraggia verso il punto che tardi

chiamai la casa, luogo che nulla

dice agli altri, breve

inverno stellare, dove l'anima

tende a riavvolgersi.

Per aver visto il suo nome

su tre cose che gli altri

dicono belle, io vorrei

bere pazzamente e battermi

con la mia sfortuna fino a perdere,

fino a far sangue,

tanto mi sottrasse la donna

che si mise nella sua ombra

ed era in niente

migliore di me.

Si sono accese insieme nell'acqua

due luci; il giardino ha rumori;

con veste bianca e chino il capo

due donne dall'infermeria

mentre geme un autunno

di muri e di alberi

inseguiti dal vento.

Se avessi avuto un cappotto

con un colletto di pelliccia

forse non mi avresti lasciato.

Se un fischio arguto

avesse accompagnato i miei discorsi

ti saresti così confuso

da ritenermi importante.

Invece non sapevo fischiare

e avendo mal di gola

parlavo piano, per via di quel colletto

di pelliccia che non possedevo.

Quando il bambino

avrà finito di battere sul suo tamburo

comincerà la danza

delle zanzare,

suonerà qualcuno alla porta

o mi sentirò così triste

di qualcosa che ora non conosco.

Nel silenzio della campagna

a un tratto

chiamava una voce.

Veniva da una siepe oscura

presso gli alberi di confine,

mi gridava di ritornare.

Io cammino così

sotto le nuvole bianche

per raggiungere un sogno

di mezzogiorno.

Non disturbate questa

bellezza degli amanti giovani

che guardano solo dentro i loro occhi

e vivono come i rami degli alberi

strettamente confusi

alteri e senza presagi

della terra che tiene le loro radici.

Come le lettere bianche

sulla tenda azzurra del macellaio

come quest'aria di paese

così confidenziale e nuova

i miei pensieri.

Noi ci amammo poveramente.

Solo una luce di fanali

una tiepida pioggia

nella città di notte, e poco altro

ci diedero per amarci. Ma noi fummo

per il distacco e il ricordo

per la gioia di ritrovarci

sempre grati a noi stessi

di non esserci persi

nelle strade e nei porti

che mai vedemmo.

lug 042022

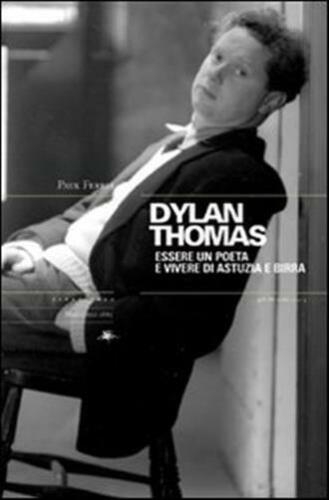

Quest’opera è una biografia del grande poeta Dylan Thomas, che nacque nel 1914 nel Galles e morì in America nel 1953. L’ultimo capitolo del libro sembra far chiarezza in modo definitivo sulle cause della morte del poeta gallese. L’ipotesi più accreditata è che non fu il delirium tremens scaturito dai 18 whisky ingurgitati a causarne il decesso, ma un’eccessiva dose di morfina somministrata dal medico. Il biografo cerca innanzitutto di distinguere gli episodi realmente accaduti da tutta una serie di leggende, aneddoti e dicerie riguardo all’eccentrico Dylan Thomas. D’altronde accade spesso nel caso di grandi poeti, che hanno fama postuma e imperitura. Se poi aggiungiamo che Thomas non è solo ricordato per le sue poesie immortali, ma anche per il fatto che il cantautore Robert Zimmerman ha utilizzato il nome d’arte Bob Dylan per rendergli omaggio, si capisce perché le leggende siano fiorite ad iosa. Nel libro non viene presa in esame la poetica di Thomas. Nessun cenno alle liriche visionarie, agli schemi metrici, alle analogie che gli procurarono la gloria. Nessuna analisi accurata sulla poesia che cercava di “penetrare la chiara nudità della luce”. Piuttosto possiamo leggere alcuni inediti, tra cui le sue prime incerte liriche. Da questi scritti si può arguire che Thomas fu un poeta molto precoce. Inizialmente i pareri della critica letteraria riguardo alle sue poesie furono discordanti. Vengono anche riportate le testimonianze degli amici e i brani più significativi delle lettere scritte alla moglie. Da questa biografia scopriamo quindi alcuni lati della personalità del poeta. In fondo la sua poesia traeva linfa proprio dalla sua personalità. Un amico del poeta dichiarò che Thomas non faceva altro che costruire e riassemblare la sua personalità incessantemente. Infatti Dylan Thomas dichiarò: “Dentro di me albergano una bestia, un angelo e un pazzo, la mia indagine riguarda le loro opere, il mio problema è soggiogarli vittorioso, scaraventarli a terra e risollevarli, la mia fatica è la loro espressione”.

Dylan Thomas morì a soli 39 anni. Ebbe una vita breve, ma intensa. Visse spesso di espedienti. Fu un clown per gli amici e un assiduo frequentatore di pub e di bordelli. Quando era in comitiva amava sempre essere al centro dell’attenzione. Fu un accanito fumatore e probabilmente soffrì di asma. Per alcuni fu solo un compagno di sbronze, uno che beveva come una spugna. Certamente amava la “compagna bottiglia”, ma il biografo non riesce a stabilire esattamente, dopo aver raccolto molte testimonianze in proposito, se fosse un forte bevitore o un vero alcolizzato. Fu un clown per molti amici. Essendo spesso squattrinato approfittò spesso di loro, chiedendo ospitalità e dormendo spesso sui loro divani. Fu un pessimo studente, nonostante suo padre fosse un insegnante della scuola in cui studiava. Fu cronista locale, ma venne licenziato. Per un periodo visse a Londra, frequentando pseudoartisti e pseudorivoluzionari. Fu sregolato e a tratti si ha la netta impressione che fosse indifferente a tutto (anche alla guerra), tranne che alla propria arte. Si sposò con Caitlin: una ragazza disinibita, piacente, infedele, amante del ballo, inquieta, litigiosa, spesso ubriaca. Alcune incomprensioni nacquero anche perché lei proveniva da una famiglia aristocratica e si disinteressava totalmente di ciò che dicevano vicini e conoscenti, mentre invece il grande poeta gallese - essendo di estrazione borghese - cercava di non dare adito ai pettegolezzi, pur vivendo anche lui di eccessi. Sua moglie odiava i piccoli paesi perché a suo dire nelle piccole comunità vigeva una mentalità ristretta e retrograda, mentre Thomas - pur essendo cosciente di ciò - riteneva che in un borgo poteva fare vita più sana e essere più concentrato per scrivere. Caitlin inoltre era un’aspirante artista e non voleva accontentarsi di essere solo e semplicemente la moglie del poeta. Un’estate andarono in vacanza all’isola d’Elba, ospitati dall’intellettuale Luigi Berti. Passarono anche qualche giorno nei pressi di Firenze, ma da ciò che Thomas scrisse nelle lettere si deduce che non si trovò affatto a suo agio. Molti intellettuali americani e italiani volevano incontrarlo e ciò lo infastidiva. Si guadagnò da vivere per alcuni anni scrivendo le sceneggiature di documentari per il cinema. Per un periodo lavorò anche alla BBC. Infine si recò in America in quanto il direttore del Poetry Center dell’associazione giovani ebrei di New York era disposto a pagarlo perché tenesse conferenze e readings. Questa opera è quindi una biografia rigorosa, accurata e per niente romanzata di uno dei più grandi poeti inglesi e del secolo scorso.

giu 302022

La letteratura è minacciata dalla comunicazione di massa, al punto che Montale nel suo discorso per il Nobel nel 1975 si domanda se in una società di massa possa sopravvivere la poesia e conclude così: "Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi)".

La letteratura è amplificata, potenziata, ma in parte deformata e resa un poco asettica dal web. Siamo sicuri che la critica non diventerà giornalismo? Il significato non prevarrà sul suono, il segno sul simbolo, l'algoritmo sul mito?

La letteratura italiana è inoltre diventata poca cosa, relegata ai margini con il dominio dell'inglese. Siamo una provincia dell'impero anglofono. Non siamo neanche più una riserva. La lingua italiana arricchita o divorata dagli inglesismi? Avrà ancora modo di esistere la letteratura italiana?

La poesia che relazione può avere con la tradizione (a chi deve rifarsi uno scrittore? Con chi deve essere uno scrittore stilisticamente e letterariamente? Oppure deve pensare: "toglietemi la storia, sennò da dove ricomincio?" come negli anni '70 scrisse Milo De Angelis)? Bisogna guardare "Conversazioni su Tiresia", monologo di Andrea Camilleri e poi magari decidere, anche se per Eliot la tradizione e il talento individuale dovrebbero sempre interagire.

Ha più senso scrivere? Cosa può comunicare oggi uno scrittore? Essere per esempio irregolari e di nicchia può servire a qualcuno? Probabilmente né agli altri né a sé stessi. Comunicare la propria incomunicabilità spesso significa parlare da soli contro un muro e sentire l'eco delle proprie parole. Niente altro che questo. E se uno invece vuole arrivare alle masse finisce di solito per non fare letteratura. In ogni caso spesso non vengono salvaguardati né lo scrittore né la letteratura.

"Duchamp diceva: se un oggetto a tre

dimensioni proietta un'ombra a due,

dovremmo immaginare quell'ignoto

oggetto a quattro dimensioni di cui noi

siamo l'ombra. Da parte mia, mi affascina la

ricerca dell'oggetto a una dimensione che

non getta ombra".

Octavio Paz da "Corrente alterna"

Forse l'oggetto a quattro dimensioni di cui teorizzava Duchamp è ciò che ci trascende, ovvero Dio. Meglio rasentare terra col nostro volo, direbbe Bob Dylan. Quindi è del tutto legittima la ricerca di Paz dell'oggetto a una dimensione che non getta ombra. Ma noi esseri umani percepiamo il mondo in modo tridimensionale grazie alla superficie bidimensionale della nostra retina. La quarta dimensione ci sfugge, ma anche una sola dimensione ci sfugge. Una sola dimensione è al di sotto della nostra soglia di coscienza. Noi non possiamo percepirla come gli ultrasuoni, che invece sentono i cani. Noi non abbiamo neanche gli occhi mirifici della mosca. Certe cose sono precluse alla nostra percezione. Lo scrittore deve perciò fare riferimento a un'altra dimensione inaccessibile? Non è chiedere troppo? Forse è troppo. È un dato di fatto. Dobbiamo accettarlo. Non possiamo farci niente, a meno che l'oggetto a una dimensione che non getta ombra non debba intendersi come l'inconscio (non totalmente attingibile) o il nostro Sé (sfuggente). La vera letteratura potenzialmente si dovrebbe confrontare con tutto ciò? E se scrivere significasse gettare un ponte sull'assurdo?

Houellebecq scrive che l'uomo contemporaneo legge perché "ha bisogno di altre vite, diverse dalla sua, semplicemente perché la sua non gli basta". Leggere significa quindi avere un arricchimento esperienziale. Di solito ci arricchiamo con le parole, i pensieri, la fantasia degli scrittori morti, difficilmente degli autori contemporanei. Ma come affrontare il mondo? Con la crudezza anche se con la penetrazione psicologica di Houellebecq, che talvolta finisce nella provocazione fuori luogo e nelle forzature estremistiche? Oppure con il rigore morale di Dante, che addirittura si erge a giudice delle azioni altrui, ma anche con la sua grazia e la sua leggiadria, come per esempio in queste terzine del primo canto del Purgatorio, in cui descrive come si lascia alle spalle l'inferno. In queste terzine è Virgilio che pulisce il viso di Dante con la rugiada:

Quando noi fummo là ‘ve la rugiada

pugna col sole, per essere in parte

dove, ad orezza, poco si dirada, 123

ambo le mani in su l’erbetta sparte

soavemente ‘l mio maestro pose:

ond’io, che fui accorto di sua arte, 126

porsi ver’ lui le guance lagrimose:

ivi mi fece tutto discoverto

quel color che l’inferno mi nascose.

La prima cosa che il potere vuole è interferire su quelli che Lewin chiamava “campi di forza”. Anche questo è un modo per imbrigliare le carte, per confonderci interiormente. È sempre più difficile trovare il modo, lo spazio e per molti il tempo di concentrarsi, di riflettere. Anche molte persone che svolgono professioni intellettuali non ci riescono e delegano perciò a intellettuali riconosciuti il compito arduo di pensare. Però a molti cittadini oltre alla possibilità di riflettere sul mondo manca la possibilità di riflettere, di meditare sulla propria psiche, sulla propria vita; per questo chiedono aiuto a un/a analista. In poesia spesso è il testo che ci fa da analista. Oppure paziente e analista coesistono in noi stessi all’interno della scrittura, della valutazione, della censura, della revisione. In poesia uno può dar libero sfogo al suo materiale spurio psichico, così come può controllare l’inconscio. Ma l’inconscio non si può rimuovere totalmente: qualcosa sfugge sempre. Esprimere il proprio inconscio oltre che una rispettabile scelta artistica è anche un atto di libertà interiore, per alcuni addirittura una necessità interiore.

Un’altra cosa che il potere vuole fare è imporre un immaginario e un inconscio collettivo che sovrasti totalmente sull’inconscio individuale. Ho già espresso a più riprese questo concetto: l’inconscio collettivo attuale non ha più archetipi decenti perché mass media, moda, cinema, televisione non sono più mitopietici come un tempo lo era la letteratura. Oggi gli archetipi propinati sono tutti negativi. È anche questo un modo per renderci senza principi, per farci mancare punti fermi e terreno sotto i piedi. Ma non c’è solo questo. Andiamo oltre.

“Se la funzione alfa non agisce sulle percezioni, ad esempio emozioni dolorose, allora l’esperienza viene espulsa, mediante un’attività pilotata dall’angoscia. Una paziente diceva: “non mi sono dovuta alzare per andare in bagno, nel bel mezzo della notte, perché ho fatto un sogno”. Intuitivamente riconosceva che il sogno trattiene qualcosa in modo che non si debba evacuare precipitosamente. Bion chiama questi elementi che non possono essere trattenuti nella mente elementi beta. […] Sono non-digeriti e danno la sensazione di essere cose-in-sé. Come corpi estranei all’interno della mente. Sono solo adatti ad essere evacuati perché non li si può pensare. Sono persecutori: pezzi di scarto dei quali la mente vuole sbarazzarsi; secondo il principio di piacere quel che provoca disagio viene espulso.” (Symington J e N. (1996), Il pensiero clinico di Bion, Raffaello Cortina, Milano, 1998. [p. 68]). Il potere tramite mass media, moda, pornografia non vuole che metabolizziamo gli oggetti del nostro desiderio. Non vuole che li comprendiamo, che li interiorizzamo globalmente, che li rielaboriamo criticamente e consapevolmente. Per Kernberg in questo modo non siamo più in grado come un tempo di “integrare le parti buone con quelle cattive”. Il potere vuole da noi la scarica, l’acting out senza naturalmente che mai avvenga l’abreazione. Così facendo il potere cerca di ridurre la funzione alfa e di aumentare gli elementi beta. La funzione alfa digerisce tutto ciò che è psichicamente negativo. Bion usa proprio la metafora della digestione. Il desiderio non è che una delle tante cose umane su cui agisce la funzione alfa. La poesia è funzione alfa allo stato puro. Ecco perché la poesia dà noia al potere e i mass media rivolgono un’attenzione insufficiente nei confronti della poesia. La poesia è conoscenza e comunicazione dal nostro profondo al profondo altrui ed è per questo che dà noia al potere, che ci vorrebbe conformisti, frivoli, superficiali, consumistici.

A ogni modo lo scrittore non può autoesaltarsi. Dovrebbe essere contro il potere. Dovrebbe denunciare il disastro ecologico, le ingiustizie economiche. Dovrebbe fare denunce sociali e/o esprimere disagio esistenziale. Ci si potrebbe accontentare quando non tratta delle grandi assurdità della vita e del mondo se riesce a mostrare quelle piccole, come un turista, che da dieci anni non va in ferie e quando va in vacanza è costretto a stare tutto il tempo in albergo a causa del maltempo, oppure come una donna che porta con sé il suo bambino, gli mette anche il casco, e poi attraversa con il rosso.

Ma non scordiamoci che l'uomo sarà sempre un "animale simbolico" come lo definì Cassirer e inoltre anche Goethe nel Faust scrisse: "Tutto ciò che passa è solo un simbolo; l'inattingibile, qui si fa evento; l'indescrivibile, qui ha compimento; l'Eterno Femminile ci fa salire".

La scrittura, anche quella di infimo livello (come la mia) è memoria o suo tentativo goffo, maldestro. Quando scrivo mi ricordo, cerco di ricordarmi. Ma cosa? Per quel che mi riguarda è ricordarmi all’improvviso di pomeriggi afosi ed estivi in una stanza d’albergo in una località imprecisata del lago di Garda oppure di una delle tante sere sulla soglia dell’ingresso a guardare la vita della piazza in attesa di chiudere la cassa e il negozio. È ricordarmi all’improvviso di tutto il tempo perso a rigirarsi nel letto, rimuginando in un mix quasi letale fantasie erotiche e frustrazioni sessuali. Ricordarmi scene di vacanze da bambino o da adolescente sotto l’ombrellone a Cecina oppure al bagno Trieste a Rosignano. Ricordarmi da giovane delle mie notti brave e poi il tempo passato in sala di attesa ad aspettare il treno del mattino, che mi riportava a casa. Ricordarmi tutte le notti insonni e i giorni sonnambuli da giovane. Ricordarmi i viaggi di due/tre giorni fatti con mio padre, a giro per l’Italia e pensare che forse non andremo mai a visitare Matera o che non ritornerò più nelle Marche o all’Aquila. Ricordarmi le cene con gli amici in varie località d’Italia, amici persi, mai più rivisti. Ricordarmi i pochissimi amori e i tanti rifiuti, le delusioni cocenti. Ricordarmi le ore distratte a leggere libri da studiare e le lezioni frequentate svogliatamente. Ricordarmi il vocio indistinto di una strada principale del centro o il brusio in una osteria. Ricordare i viaggi in treno, le impressioni guardando fuori dal finestrino, le viaggiatrici nello stesso scompartimento, i giochi di sguardi, le conversazioni, i silenzi. Ricordare tutte le passanti che abbiamo guardato e che non ci consideravano minimamente. Ricordare le passeggiate col mio cane, con mia madre al parco dei Salici o alla Sozzifanti. Ricordare tutti i sogni, le aspirazioni, i voli pindarici, le albagie, le illusioni, alcuni dichiarati, altri mai minimamente confessati, tutti abbattuti dalla realtà, dalla ragione, dall’età. Ricordare tutti i viaggi, tutte le città che ho visto. Ricordare tutte le nostre metamorfosi, le nostre idee, i nostri sentimenti, la nostra rabbia, le nostre malinconie, i miti creduti. Ricordare tutti gli omicidi, le scene di violenza reali o fittizie a cui abbiamo assistito alla televisione o su Internet. Ricordare tutti i libri letti e accorgersi che è rimasto solo un senso implicito, una conoscenza implicita. Ricordare le astrazioni, gli intellettualismi che non servono a proteggersi dai colpi bassi della vita né a fare da schermo per non mettersi a nudo. Ricordare che nessuna opera d’arte rende la vita fedelmente così come è. Ricordare della maturità acquisita, della pochissima arte, della insipida e scontata saggezza. Ricordare della teoria che si fa esperienza di vita e dell’esperienza di vita che si fa teoria. Ricordarmi di tutte le nozioni apprese, interiorizzate e poi lasciate andare, perdute per sempre. Ricordarmi tutte le nostre conversazioni, le frasi dette agli amici, ai familiari, frasi di circostanza, spesso di convenienza e chiedersi quanto fosse di vero, di autentico in tutte le parole dette e scritte (ma solo io, nessun altro cretino, posso stabilire se siano autentiche o meno le mie parole e forse nel momento in cui le ho scritte o proferite erano autentiche). Ricordare tutte le persone sfiorate, intraviste e tutte le persone conosciute, apparentemente in modo profondo, ma che non abbiamo mai afferrato, mai colto totalmente. Ricordare e dopo aver fatto notevoli sforzi di memoria capire che probabilmente tutto ciò che era più importante ci è sfuggito, è passato dalle maglie della memoria, si è involato chissà dove. Quale archivio disordinato e immenso di cianfrusaglie, di cose squallide è la memoria di ognuno! Fatico a trovare un senso a tutto questo, anzi sarò più sincero: non lo trovo assolutamente. Lo smemorato di Collegno e il Funes di Borges sono due facce della stessa medaglia. L’ippocampo serve per l’apprendimento, ma poi ci vuole la reiterazione per conservare tutto a lungo termine. La memoria talvolta degenera fino alla malattia degenerativa, ma non improvvisatevi neurologi! Si può vivere senza ricordare? Ogni sera prima di addormentarci facciamo il riepilogo spesso del giorno trascorso. Si può ricordare senza vivere? Non ci si può limitare a ricordare senza più vivere perché ricordare non è vivere ma tutt'al più rivivere. Memoria e vita sono legate a doppio filo, ma forse il loro impasto è sadico, crudele, eppure così raffinato. Alcuni perdono memoria e altri si perdono nella memoria. Ci vorrebbe un uso saggio della memoria per vivere! Ma non ci sono leggi certe perché ogni vita, ogni memoria hanno le loro regole. Aveva ragione Proust: la selezione, l’archiviazione, il richiamo della memoria è grosso modo involontario. Do ragione a Proust senza erigere una cattedrale della memoria come fece lui perché non ne avrei il genio né ne scorgerei la benché minima utilità: non frequentai la crema della crema della società come fece lui. Ho in mente solo piccoli ricordi, minuscoli pensieri, pronti a ogni evenienza, spesso adibiti a scacciare la noia. Francamente ammettiamolo pure: ognuno di noi nel profondo conserva una certa ossessività, ritornano nella sua mente, anche quando essa è libera di scorrazzare liberamente, sempre le solite immagini ricorrenti.

giu 282022

Non è così tanto alla luce del sole, ma chi scrive versi non deve farsi nessuna illusione. Nel migliore dei casi la strada è impervia e in salita. Uno pensa bonariamente che il mondo della poesia sia senza macchia e alieno da ogni forma di mercificazione, di compromesso commerciale. Pensa che sia un'isola felice, un'eccezione in questo mondo consumista. È vero che il business poetico è poca cosa e che c'è poco giro di denaro. Ai tempi degli antichi romani dicevano che carmina non dant panem (lo sosteneva Orazio per l'esattezza). Oggi scrivere versi e venire un minimo riconosciuti non è un atto gratuito ma addirittura una spesa. Non è così ovvio e scontato, ma comunque per fare carriera poetica ci vogliono soprattutto i soldi. Sono un requisito indispensabile, una conditio sine qua non. Oltre a un minimo di talento ci vogliono gli schei detto alla veneta, i danee detto alla milanese. Non è richiesta una grande quantità di capitale, ma bisogna avere uno stipendio oppure una famiglia alle spalle disposta a investire/spendere per arricchire la nota biografica/il curriculum artistico del figlio o della figlia. La carriera poetica può dipendere dalle opportunità economiche o quantomeno da quanto una persona è disposta a spendere per la sua passione. Non è un atto di accusa, un'invettiva o chissà che. È un dato di fatto assodato ormai. Sono rarissimi i casi in cui ciò non avviene come ora vi esporrò. Non succede se un poeta pubblica con Einaudi, Mondadori, Garzanti, Crocetti o Feltrinelli e poi si ritira dalle scene. Nei restanti casi, anche i poeti affermati sono costretti a spendere qualcosa e difficilmente fanno pari o guadagnano. Non c'è niente di male: la mia è solo la presa di coscienza dello stato in cui versa la poesia italiana attuale. I poeti affermati non campano come poeti ma lavorano come giornalisti, impiegati, editor, insegnanti, non parlando di quelli non integrati come erano la Merini o Zeichen.

"Io non ho bisogno di denaro.

Ho bisogno di sentimenti.

Di parole, di parole scelte sapientemente,

di fiori, detti pensieri,

di rose, dette presenze,

di sogni, che abitino gli alberi,

di canzoni che faccian danzar le statue,

di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...

Ho bisogno di poesia,

questa magia che brucia le pesantezza delle parole,

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi."

Alda Merini, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003).

Una parte delle proprie entrate economiche, una voce in bilancio per le spese poetiche va messa in conto. Innanzitutto un poeta nella stragrande maggioranza dei casi deve pubblicare a pagamento. Spesso come costo ulteriore c'è l'editing che viene fatto. Autopubblicarsi non è visto di buon occhio dalla critica. Gli ebook, anche se pubblicati gratis su riviste online pregevoli, non vengono presi in considerazione. Inoltre il poeta deve spendere per la prefazione, per organizzare un aperitivo per la presentazione del suo libro. Non solo ma deve spedire decine e decine di copie a critici, direttori di riviste online e blog letterari perché questi poi recensiscano la sua opera: spedire un semplice pdf significa non essere presi in considerazione; non è comunque una grande spesa, se si invia tramite posta ordinaria e non per raccomandata. Un poeta deve partecipare a dei premi letterari, nella maggioranza dei casi deve pagare la tassa di iscrizione e poi se vince il premio o concorso deve viaggiare, pernottare nella località della premiazione, deve bere e mangiare, quindi presenziare alla cerimonia. I rimborsi spese non esistono per poeti effettivi, aspiranti e sedicenti. Per non farsi mancare niente qualche poeta si rivolge a un'agenzia letteraria, che lo promuove, lo istrada, lo avvantaggia, lo fa entrare nel giro giusto. Ma tutto ciò ha anch'esso un costo. Quindi ci sono le antologie di poesia. Molto spesso si tratta di antologie non scolastiche e dopo essere stati inseriti i poeti devono acquistare almeno una o due copie: spese irrisorie, ma pur sempre delle spese. Ci sono anche i libri di poesia e di critica letteraria comprati per acculturarsi ulteriormente, per approfondire o estendere le conoscenze culturali. Non sempre le biblioteche comunali, anche quando esiste una rete efficiente di prestito interbibliotecario nella provincia come a Pisa, si trovano i libri attuali. Quindi ci sono le riviste letterarie a cui abbonarsi per informarsi ulteriormente e per aggiornarsi. Ma la comunità poetica non è solo online. Bisogna anche frequentarsi, andare alla presentazione dei libri, frequentare i festival poetici, incontrarsi con poeti affermati e critici, partecipare alle conferenze universitarie o a quelle delle associazioni culturali. Non solo ma un poeta o una poetessa che si rispetti ha un suo sito personale con un suo dominio registrato, con la sua brava informativa della privacy, con la sua grafica accattivante creata da un webmaster professionista: insomma altri soldi da spendere. Quindi ci sono poeti che pagano per appartenere a un'associazione culturale o un'accademia poetica. Poi ci sono alcuni siti di poesia che mettono in vetrina online i propri iscritti, ma bisogna versare una quota annua. Come se non bastasse ci sono anche delle scuole di scrittura e alcuni sia per migliorare a scrivere che per entrare in contatto con critici o scrittori importanti spendono centinaia di euro per frequentare. Infine ci sono i poetry slam e uno spende per recarvisi. Inoltre per combattere l'ansia beve qualche birra oppure spende bevendo qualche birra per avere maggiore comprensione empatica nei confronti dei partecipanti: in ogni caso dopo un certo tasso etilico anche i mediocri sembrano Montale nella notte in cui tutte le vacche sono nere e le poesie sono capolavori. Però anche viaggi, panini, piadine, birre costano.

Inoltre bisogna offrire qualcosa al bar o al pub al cronista, che molto spesso non si intende assolutamente di poesia contemporanea, perché scriva un trafiletto su un quotidiano in modo da certificare alla comunità locale che uno esiste come poeta. Non solo ma va considerato tutto il tempo speso a occuparsi di poesia e che poteva essere occupato in attività più remunerative, Molte di queste cose non l'ho mai fatte (qualcuna sì, ma pochissime e le più economiche), però per fare carriera poetica è questo ciò che legittima culturalmente. Non dico che tutto ciò sia giusto o sbagliato. La mia è una pura e semplice constatazione di fatto. I soldi sono una grande facilitazione, aprono molte porte, anche nel mondo apparentemente puro e incontaminato della poesia. Nel mondo della poesia un poco di soldi da spendere sono una premessa indispensabile. Ci sono poeti che mettono al primo posto nei loro valori e come priorità nella loro vita la carriera poetica. Così si ritrovano con la casa piena di libri pubblicati a proprie spese e di premi e targhe di scarsa importanza, ma in ristrettezze economiche e con pochissimi soldi per fare la spesa. Pur con tutta la solidarietà dell'intera comunità poetica forse potrebbero gestire in modo più avveduto e oculato i loro soldi. Ma molto spesso dopo tutti questi sforzi economici e dell'impegno profuso la maggioranza dei poeti ha successo oppure diventa memorabile? Assolutamente no. Ogni sforzo spesso è vano. Tutto è destinato a finire nel dimenticatoio. Poi i soldi non vanno considerati lo sterco del diavolo. Di solito si assiste a questo doppio sacrificio: 1) i genitori hanno speso soldi per mandare all'università i poeti con scarso o addirittura nessun ritorno economico 2) i poeti sacrificano tempo e denaro per la loro passione, vivendo un'esistenza precaria.

Mi è stato riferito da alcuni che conoscono a menadito la comunità poetica che la maggioranza dei poeti proviene da famiglia benestante, ma nel corso della vita sono destinati di solito a impoverirsi tra mancati guadagni di una educazione umanistica che non dà frutti economici e le spese per partecipare all'agone lirica.

Di solito però quando un poeta recita le sue liriche alla maggioranza della gente questa gli dice che le sue poesie sono belle, come contentino. In realtà la poesia contemporanea è vista dai più come oziosa, inutile, noiosa, incomprensibile. Alla cosiddetta gente non importa nulla della poesia e dei poeti contemporanei. Come scrive il critico e poeta Davide Brullo fino a quando non ci saranno soldi statali per finanziare i poeti e fino a quando non verrà istituito un centro di ricerca per la poesia statale ci sarà un grande bailamme di poeti, alcuni veri ma anche molti presunti, pronti a fare un baccano inenarrabile. La poesia, anche la migliore, viene considerata solo un hobby. I poeti quindi dovrebbero rimanere con i piedi per terra. Spesso ai poeti manca il senso pratico e un poco di sano realismo. Non c'è niente di male in questo. Ognuno ha le sue pecche. Nessuno è perfetto, come la celebre battuta di Casablanca. Basta esserne consapevoli. Non sempre il talento viene riconosciuto. Lo pensavo proprio stamani che ero seduto al bar e solo dopo che se ne è andata ho riconosciuto una bella donna come la sorella di una ragazza che trent'anni fa mi aveva rifiutato. Allo stesso modo non sempre si riconosce la poesia come tale, anche se è bella. Comunque la poesia può essere considerata per alcuni un atto di pace, per altri un atto di insubordinazione nei confronti della società attuale (scrivere in questo senso è un piccolo atto "rivoluzionario" anche da parte di chi non è rivoluzionario politicamente), per altri ancora un atto d'amore che poche persone, forse nessuno raccoglierà. Questo bisogna tenerlo presente, pur tra molte difficoltà per i poeti e tra tanta ilarità delle persone pragmatiche. Se è vero che i poeti in Italia suscitano ilarità, la libertà di scrivere è concessa. Qui non accade come a Brodskij che nel regime russo decenni fa fu accusato perfino di parassitismo. A ogni modo i poeti non possono fare a meno di scrivere. Quindi si sobbarcano, più o meno incoscientemente, costi e crisi reputazionali.

giu 282022

Il verso libero:

Nel corso del '900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».

Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:

Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il Neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla Neoavanguardia che dal Neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.

Poesia e moralità:

È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:

Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?

Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.

Poeti di ricerca e neolirici:

Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.

giu 242022

Giuseppe Giusti nacque a Monsummano nel 1809. Dopo aver frequentato diversi collegi toscani, si iscrisse a legge all’università di Pisa. Divenne avvocato, però non esercitò mai la professione. Visse la maggior parte della vita a Pescia. Affetto da tubercolosi polmonare si trasferì a Montecatini per curarsi. Morì di tisi a Firenze nel 1850 e fu sepolto a San Miniato. Nel corso della sua breve vita ebbe modo di conoscere Alessandro Manzoni. Fu anche accademico della Crusca e deputato al parlamento di Firenze. Il Giusti fu un liberale illuminato e uno dei migliori poeti satirici italiani della ’800. Anche Benedetto Croce si occupò della sua arte e lo definì "poeta prosastico". Il nostro avanzò critiche nei confronti delle istituzioni e delle ambizioni individuali. Le sue opere satiriche sono perfettamente aderenti alla realtà dell'epoca; presentano parodie e tratteggiano tipologie di persone senza alcun moralismo: i politici voltafaccia, i nobili esterofili, gli arricchiti, i falsi preti, i governanti indolenti. Il poeta comunque non si atteggia mai a censore di vizi e non è mai paternalista. Giunge sempre alla comicità, enfatizzando certi tratti ed esasperando certe caratteristiche di figure, che esistevano realmente ai suoi tempi. Il Giusti fu un artista colto, ferrato nella cultura classica e nella tradizione letteraria. Nelle sue poesie però fa la caricatura del potente, ma non offre una parola di conforto al povero. Certamente non fanno parte del suo retroterra poetico l'impegno civile e la partecipazione emotiva del Porta e del Belli, che riuscirono a dare risalto nei loro lavori a quel popolo, che fino ad allora non aveva mai avuto voce.

Il nostro poeta tratta spesso e volentieri di crapule e baldorie di persone, che non vivono in ristrettezze economiche. Resta da definire però se questo sia un difetto o un pregio. Infatti se da un lato può apparire distaccato, dall'altro non fa mai demagogia, non si abbandona a facili utopie e non ha la presunzione di dire qualcosa alla gente, che soffre e fatica. I poemetti satirici dei suoi "Scherzi" sono stati riconosciuti pregevoli all'unanimità, hanno avuto vasti consensi sia all'epoca (anche Gino Capponi era un grande estimatore del poeta), sia nel '900 (si pensi al Palazzeschi). Meno apprezzato dalla critica letteraria invece per le opere intime e di carattere sentimentale. Anche se in alcune liriche si può identificare il carattere risorgimentale, il Giusti non fu un mazziniano perché timoroso del popolo e di eventuali insurrezioni popolari. Comunque sono costanti nei suoi versi l'avversione per lo straniero conquistatore e il patriottismo. Difficile collocarlo politicamente. Fu davvero un liberale singolare in quel tempo: né un neoguelfo alla Gioberti, né un federalista come Cattaneo. Il Guerrazzi, suo avversario politico, disse di lui che scardinò lo stabile della società del periodo, avendo però paura dei calcinacci. Non mancano critici letterari che hanno una visione più giacobina dell'opera del Giusti. La sua produzione poetica è vasta e originale. Tocca gli argomenti più disparati. Spazia dall’ambito politico-sociale a quello storico. Notevole l’uso sapiente del poeta della metrica italiana. Prima dell’avvento nel ’900 del verso libero i poeti utilizzavano soprattutto l’endecasillabo (che non è necessariamente un verso di undici sillabe, ma l’importante è che abbia l’accento tonico sulla decima sillaba e un altro accento tonico sulla quarta o sulla sesta). Il Giusti invece varia prosodia continuamente. Spesso utilizza quinari e settenari. Più raramente usa le strofe saffiche (tre endecasillabi ed un quinario) e le ottave. Si può notare la sua autoironia in vari componimenti. Ad esempio in “Rassegnazione e proponimento di cambiar vita” scrive: “in quanto al resto, poi non mi confondo: / faccia chi può con meco il prepotente: / io me la rido e sono indifferente”. Il suo umorismo però talvolta è pervaso da un sentimento di nostalgia come nell’opera “Le memorie di Pisa”, in cui descrive la goliardia degli studenti universitari toscani.

La poesia satirica che mi ha divertito di più è l' "Apologia del lotto", che tra l'altro è ancora attuale. Il Giusti decanta i pregi del lotto, tra cui diventare signori con pochi soldi, far fare studi approfonditi sull'interpretazione dei sogni. Come se non bastasse scrive che il Lotto è l'unica fede rimasta al popolo e che giocando non si rischia la libertà, come invece accadde a Galileo che fu processato per aver professato la verità nell'ambito scientifico. Ma leggendo tra le righe, si capisce che lo Stato non perde mai e che chi è contento della sua condizione economica non gioca di certo al Lotto. La sua opera più famosa è senz’ombra di dubbio la raccolta di proverbi toscani. Popolari per i toscani e gli appassionati di letteratura anche poesie come “Lo stivale” e “Sant’Ambrogio”. Nella prima opera il Giusti adopra l’allegoria dello stivale per narrare le tribolazioni storiche dell’Italia: le dominazioni straniere, gli avvicendamenti di principi e regni dall’epoca dell’impero romano fino ai suoi tempi. Il poeta scrive: “Per un secolo e più rimasto vuoto,/ cinsi la gamba a un semplice mercante”. Questo verso sta a significare che solo durante il tempo dei Comuni l’Italia visse un periodo di relativa libertà, anche se la Sicilia era dominata dagli stranieri. Il capolavoro finisce con l’appello all’unità nazionale. Il Giusti scrive infatti: “E poi vedete un po’: qua son turchino, / là rosso e bianco, quassù giallo e nero;/ insomma a toppe come un Arlecchino: / se volete rimettermi davvero/ fatemi con prudenza e con amore, / tutto d’un pezzo e tutto d’un colore”. In Sant’Ambrogio invece il poeta tratta della dominazione austriaca. All'inizio della poesia l'artista dichiara che è stato considerato anti-tedesco solo perché in alcuni suoi versi ha parlato male degli sbirri. Ma nel finale il poeta ha una levata di umanità anche per i soldati austriaci, che sono lontani da casa e costretti a vivere in un paese straniero. Anche loro che in fondo sono gente comune "l'hanno in tasca". Solo i regnanti ci guadagnano sempre grazie all'antico "divide et impera". Anche la poesia dal titolo "Gingillino" gode di una certa fama. Il poeta descrive un tipo conformista e arrivista, che ingannando gli altri riuscirà a mettere le mani in pasta. Divenuto dottore in legge Gingillino va nella capitale per cercare un posto. Lì diventa "un birro", cioè un ufficiale della polizia e conosce l'ex-cuoca di un notabile, che gli dà tutti i consigli giusti per fare carriera: scansare i liberali e chi pensa con la propria testa, non parlare mai di libri e di giornali, arrufianarsi con il superiore, lodarlo a più non posso, riferirgli i pettegolezzi. Non ho voluto fare un saggio critico sul Giusti, anche perché non ne sarei in grado. Ho voluto invece dare un consiglio di lettura nel modo più semplice possibile. Leggete il Giusti. Le sue rime sono divertenti e mai scontate. Personalmente lo ritengo geniale per il suo estro e la sua arguzia. A mio modesto avviso è uno dei pochi poeti italiani di tutti i secoli che sappia sorridere e accantonare la tragicità.

giu 232022