mag 032024

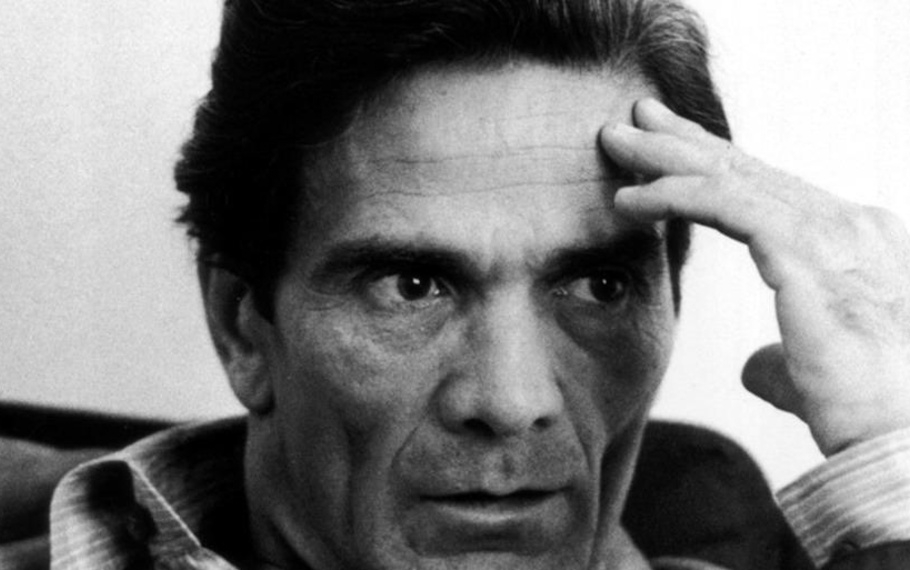

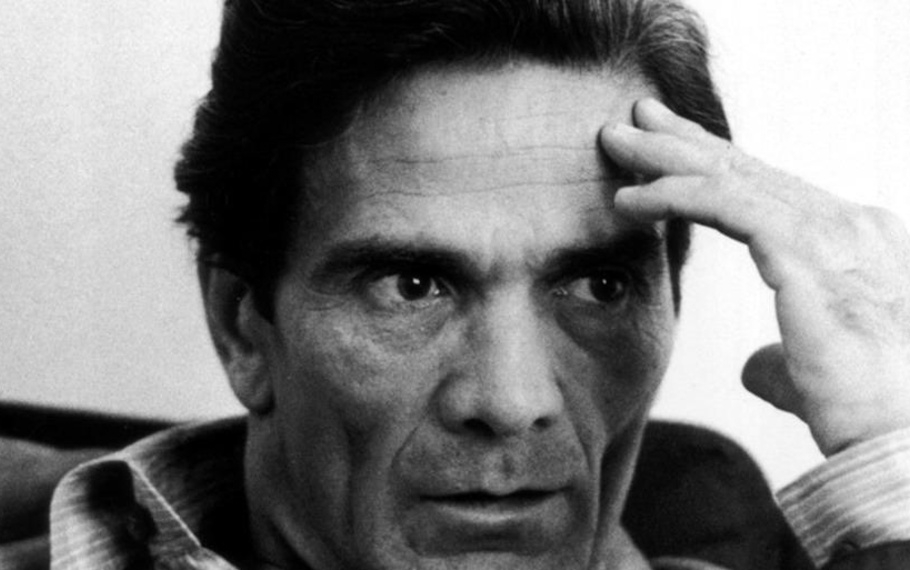

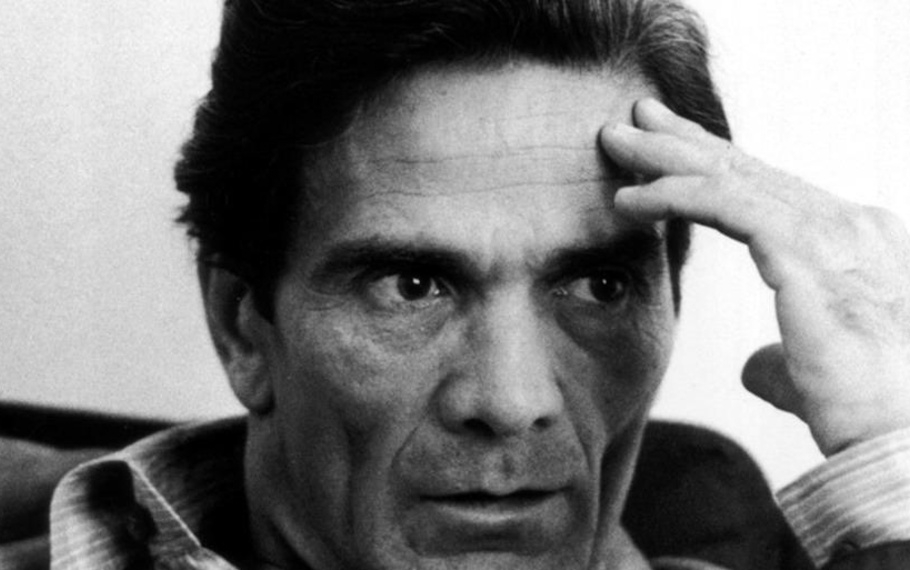

Secondo alcuni grandi autori (Freud, secondo alcuni aspetti Jung, Mieli, etc) in natura l'umanità sarebbe bisessuale. Freud definisce il bambino “perverso polimorfo”. Jung parla di Anima e Animus. Per Mieli nei primi anni siamo tutti pansessuali e poi è l'educazione che ci determina e ci inibisce. Ma è un'ipotesi, anche se accreditata, dato che questi autori hanno analizzato migliaia di casi e al mondo siamo 8 miliardi. Secondo la condotta Kinsey solo il 10% degli uomini avevano avuto rapporti omosessuali. Per i biologi ci sono circa 1500 specie animali che hanno comportamenti omosessuali. Ci sono alcuni studiosi che pensano che noi in natura siamo come i Bonobo kissing. Quindi è del tutto errata la convinzione che l'omosessualità sia contro natura. Ungaretti, intervistato a riguardo da Pasolini, sosteneva (e io ora semplifico) che la cosiddetta diversità, se esiste, non è contro natura, ma è prevista dalla natura. C'è chi sostiene che gli antichi greci e i latini erano tutti bisessuali e l'omofobia è arrivata con l'avvento del cristianesimo. Attualmente la Chiesa considera la sessualità omosessuale un peccato, ma, ammesso e non concesso che lo sia, non è reato, mentre per molto tempo è stato considerata tale: si ricordi a tal proposito Oscar Wilde e Turing, tanto per fare due nomi! Ancora oggi c'è uno stigma sociale nei confronti delle persone Lgbt. Secondo la scienza l'omosessualità è una variante assolutamente non patologica del comportamento sessuale umano. Ma probabilmente questa definizione è limitante. Potrebbero essere diverse le ipotesi: potremmo essere in natura tutti eterosessuali, tutti omosessuali oppure eterosessuali e omosessuali oppure ancora eterosessuali, omosessuali e bisessuali oppure di nuovo tutti bisessuali. E poi alcuni ipotizzano un continuum eterosessuale versus omosessuale, altri pensano che tutto sia "dicotomico". Le cose poi si complicano ulteriormente perché esistono i metrosexual, la fluidità sessuale, la transessualità, etc etc. La teoria del gender farà dei danni? Qualsiasi tipo di educazione può fare dei danni, anche l'educazione vittoriana, il metodo Montessori, lo stesso cattolicesimo: dipende chi e in che modo insegna, dipende il tipo di sensibilità e personalità degli allievi. I bambini dati in affidamento agli omosessuali possono subire gravi danni? Non è scientificamente accertato, molto probabilmente è una grande panzanata. Inoltre quei bambini cresciuti nella povertà avrebbero danni maggiori rispetto a essere adottati da dei genitori civili e omosessuali (ammesso e non concesso che subiscano del danni, crescendo con genitori omosessuali). Per quanto mi riguarda conosco coppie eterosessuali molto più disfunzionali delle coppie omosesssuali! Al di là di cosa siamo in natura, dell'interazione tra natura e cultura, della costruzione sociale dell'identità di genere ognuno ha diritto a essere come vuole e come si sente: importante è che non faccia del male agli altri. Ognuno ha anche diritto a vivere il suo orientamento sessuale e la sua sessualità, esibendosi oppure vivendo con discrezione, sempre considerando che l'outing è più che legittimo e il coming out molto spesso è una forzatura illegittima, una violenza psicosociale. Rivedevo in questi giorni “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini. Non entro nel merito dell'anarchia del potere, del fascismo, del film “disturbante”, ma mi ha colpito la domanda di un personaggio: a cosa può portare un desiderio frustrato? Se un desiderio frustrato può portare alla deriva psicologica, a cosa può portare una sessualità totalmente repressa o nascosta? Non dimentichiamoci che gli omosessuali nei secoli, almeno qui in Italia, sono stati, per così dire, “castrati”, costretti a non vivere la loro sessualità e i loro sentimenti. Chi non è eterosessuale deve far valere i suoi diritti. È chiaro però che ognuno dovrebbe vivere la propria sessualità come meglio crede e il resto del mondo non dovrebbe etichettare, spettegolare, calunniare, diffamare e giudicare. Se tutti si guardassero bene dentro, decidessero come vivere la loro vita senza cercare di rovinarla agli altri (mi riferisco agli omofobi, ai transfobi) questo sarebbe un grande passo in avanti per la civiltà occidentale: la libertà di sspressione non è solo libertà di dire la propria opinione, ma di esprimere sé stessi secondo le proprie inclinazioni e i propri gusti. La sostanza di questo articolo qual è? Che essendo certi di poco o niente riguardo la sessualità non dovremmo giudicare ed essere giudicati, così di primo acchito, ma solo per comportamenti assolutamente gravi ed eticamente riprovevoli, che non riguardano assolutamente le scelte e l'orientamento sessuale. E qui il cerchio si chiude.

apr 222024

Ho dei momenti non dico di obnubilamento totale, ma di lieve rassegnazione, di sconforto leggero, pervaso dal nichilismo. Cammino per le strade, guardo la gente e penso. Mi dico che ognuno porta a giro sé stesso, che ognuno gira a vuoto, che ognuno parla a vuoto ma mai del suo vuoto, che ognuno è preda della noia, che ognuno non è alla fine sicuro di niente, anche se si convince di avere certezze. Come si dice in Toscana, l'unica certezza è la morte, se si escludono le verità della scienza e le ovvietà. Ma a livello esistenziale e metafisico non c'è nulla di certo… parlo di certezze assolute. E le persone fanno gruppo per passare il tempo, ammazzare la noia e talvolta si amano, talvolta si detestano. Annotava Pavese nel suo diario che le persone si incontrano, fanno l'amore, si amano e che anche lui avrebbe voluto fare come loro. Forse l'unica via di uscita, l'unica ancora di salvezza è proprio l'amore, anche una parvenza o l'illusione dell'amore. Leggevo qualche giorno fa che degli studenti avevano chiesto a un grande antropologo qual era il primo segno di civiltà della specie umana. Tutti pensavano all'opponibilità del pollice, alla stele, alla ruota, alla scoperta del fuoco, allo sviluppo della corteccia frontale, al culto dei morti, alla fabbricazione dei primi utensili. No. Lui rispose che il primo segno di civiltà era un femore rotto e poi guarito. Quindi essere curati e curarsi delle persone: questa è l'essenza della civiltà umana. E però io non amo, né sono amato da una donna. La mia vita sociale è prossima allo zero. E io sono out, fuori dal giro. Sono solo, ma mi perdo qualcosa o qualcuna veramente? Sarà questo il senso di sfinimento di cui parla Franco Arminio? Eppure lui ha successo, case, moglie, figli, fan. Oppure è solo una posa la sua? Mi dico che qui e ora l'importante è fare soldi, apparire, scopare: il soggetto cartesiano è stato spodestato e ora dal cogito ergo sum siamo passati al coito ergo sum. E io, sia ben inteso, non faccio soldi, non appaio, non scopo. Non ho nemmeno un ruolo definito. Vogliamo tutti possedere, consideriamo tutto e tutti come merce, guardiamo alla praticità e all'utilità di ogni cosa, di ogni persona e finiamo per essere impossessati dal vuoto, dalla noia, dal non senso. Come ben nota Andrea Inglese su Nazione Indiana per Freud pulsione di morte e coazione a ripetere sono strettamente connessi. Tutti fanno, sono sempre in azione, senza capire che questa società è intrisa dal cupio dissolvi. C'era il mio professore di storia della filosofia, Accame, che scriveva in un suo libro, già negli anni ‘90, che tutti avevano sempre da fare, che anche chi non aveva niente da fare sembrava indaffarato. Non è forse questo il modo migliore per riempire il vuoto esistenziale e non pensare? Mi chiedo io: ma dove correte? Per arrivare dove? Dove correte, se vi aspetta la morte? Eppure l'etologo e scrittore Giorgio Celli, che aveva fatto anche parte del gruppo '63, ci aveva già avvertito: "Il cervello ha tradito la specie umana". L'ingegno e la scienza sono al servizio di governi che fanno guerre sanguinarie. Al progresso scientifico non è seguito lo sviluppo storico ed etico. Gli scienziati hanno recentemente stabilito che non siamo nell'Antropocene, ma siamo ancora nell'Olocene. Ma, al di là di ciò, in questa prossima, possibile apocalisse non c'è forse la mano dell'uomo, non ha forse una causa antropica questo disastro? Lo so. Questo è un ottimo sito letterario e io dovrei trattare seriamente di letteratura e poesia. Ho sempre cercato di farlo. Però questa volta voglio essere sincero e parlare di me, anche se talvolta parlando d'altro si finisce per parlare di sé stessi e viceversa, in una incomprensibile eterogenesi dei fini. A volte mi chiedo: i libri che leggo mi servono davvero per vivere meglio? I libri che ho letto e che leggo mi riguardano veramente oppure sono solo un accumulo di nozioni, utili soltanto a fare i cruciverba della Settimana enigmistica, che poi non compro neanche più? Leopardi scriveva che la poesia vera accresce la vitalità. Ma davvero le poesie lette e quelle che ho scritto hanno accresciuto la mia vitalità? Sartre scriveva che ogni uomo è sempre circondato da sé stesso. È questo il problema? Oppure ognuno vive con i suoi sofismi, i suoi piccoli rancori quotidiani, “scordando che tutti avremo due metri di terreno”, come cantava tempo fa Guccini? Mi dico che la miglior cosa è vivere in superficie, abolire la profondità, lo spirito, il pensiero. Ma questo basta? L'importante è avere una scopamica. Questo è l'obbligo sociale per un uomo rispettabile, per un maschio che si rispetti. A volte mi chiedo cosa sono disposto a fare per rompere la mia solitudine e non trovo una risposta. Mi chiedo che senso ha leggere e scrivere. Mi chiedo che senso abbia tutto questo e se sono io che non so dare un senso. Ma forse sono solo i problemi pseudoesistenziali di un cinquantenne che ha tempo da perdere. Intendiamoci: non sono questi i drammi. La cosa migliore però è non pensare. Alcuni mi potrebbero rispondere: “ma cosa vuoi? La vita è questa. È sempre fatta dalle solite cose. Quando si arriva a una certa età si mette famiglia oppure si sopporta la solitudine”. Oppure mi potrebbero dire: “pensa a chi muore sul lavoro e alle tragedie dei familiari “. E avrebbero ragione. Ogni giorno ha il suo segreto e naturalmente mi sfugge. Ma forse il senso delle cose è più vicino e tangibile di quel che penso.

mar 262024

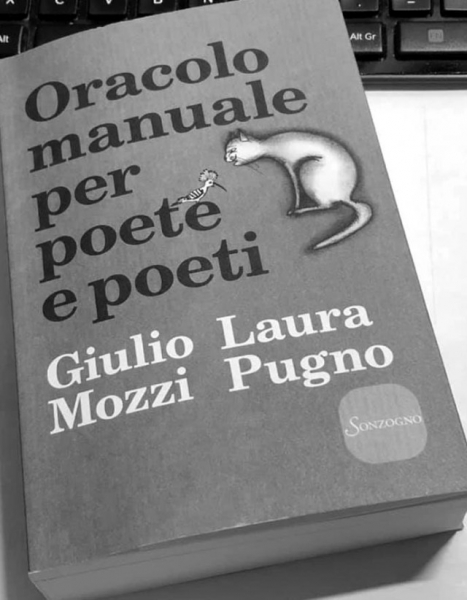

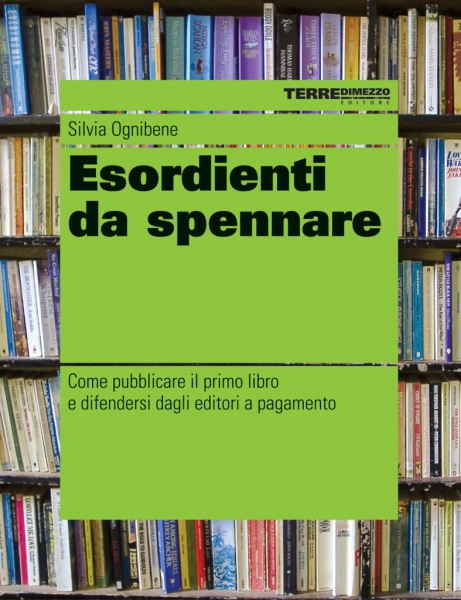

Conoscendo almeno virtualmente la comunità poetica da anni, mi viene naturale talvolta analizzare le dinamiche psicologiche di essa, spesso soggiacenti. La prima cosa che mi salta subito all'occhio non è il cosiddetto amichettismo (termine coniato dallo scrittore Fulvio Abbate), ma la ricerca spasmodica ossessiva di consenso critico e legittimazione culturale. L'amichettismo, se esiste, è strumentale, è finalizzato a ottenere la gloria. Che vengano ottenuti o meno dei risultati, i poeti (veri, aspiranti, sedicenti) ricercano un maestro e/o dei sodalizi artistici. Intendiamoci bene: c'è chi si atteggia a maestro senza esserlo e c'è chi si finge sodale senza esserlo! Tutto ciò ha sempre dei secondi fini, sono frequentazioni “interessate”: un do ut des, perché nessuno fa niente per niente. Poi per dirla alla Montale “ognuno riconosce i suoi”: questo l'hanno già detto e scritto tanti a riguardo. C'è chi parla di cricche, chi addirittura di clan, di gruppi di potere. A volte penso che per comprendere adeguatamente i poeti e la comunità poetica sia necessario ricorrere ai principi basilari della psicologia dinamica, sociale e addirittura clinica, perché c'è una quota parte ineludibile di psicopatologia. A questo proposito apro una parentesi sulla scrittura del trauma sempre più diffusa. Va bene l'arteterapia, ma i traumi si superano sotto la guida di esperti della psiche e con gli psicofarmaci. Alcuni si affidano unicamente alla scrittura e talvolta fanno naufragio. Poi se tutto è trauma, niente è trauma e sappiamo dalla psicologia quali sono veramente i traumi. Inoltre sappiamo che l'incidenza nella popolazione del disturbo post-traumatico da stress è del 7,5%. Che moltissime persone, facenti parte di questa piccola percentuale, scrivano poesia oppure è anche una moda, addirittura una posa quella del trauma, pur essendoci grandi poeti e grandi poetesse, che ne hanno fatto il loro tema principale? Insomma tutta la poesia è dolore e trauma? Non ci si può esentare da ciò? Chiusa parentesi. A ogni modo chi ha vero potere editoriale è amato/invidiato/odiato senza mezze misure. Ma poi è vero potere quello poetico? O è solo un contentino, un palliativo, una valvola di sfogo, una piccola concessione che il vero potere dà ad alcuni individui? C’è chi è dentro e chi è fuori. Chi è dentro guarda con aria di superiorità e con paternalismo chi è fuori. Chi è out a volta sfoga la rabbia in velenosi post su blog, siti, riviste online. C’è chi aspira, più o meno legittimamente, e non trovando riconoscimento diventa frustrato/depresso e talvolta ciò si tramuta in smania di grandezza, in un ingigantimento smisurato dell'ego, dovuto a una ferita narcisistica non rimarginabile. Ma non esiste comunque una linea di demarcazione netta, un limite invalicabile tra chi è in e chi è out: sono dei vasi comunicanti, ci sono delle cooptazioni, delle inclusioni, tenendo ben presente le dinamiche di gruppo (dell'ingroup e dell'outgroup in questi casi). Diciamo che il potere poetico e il contropotere si studiano vicendevolmente. Io, essendo ormai un misero recensore, sto tra l'incudine e il martello, possibile vittima dei due fuochi. Ma tra gruppi poetici di solito nessuno pesta i piedi a nessuno, le critiche alle altre scuole di pensiero sono sempre circostanziate ma vaghe, generiche: di solito nessuno fa nomi e cognomi, gli attacchi ad personam vengono evitati per quieto vivere. Scusate la citazione scontata, abusata, ma “la poesia non cerca seguaci, cerca amanti”, come scriveva Lorca. Solo che talvolta certe logiche di potere fanno passare la voglia di amare la poesia e i poeti. Ad esempio ogni volta che viene fatta un'antologia di poesia pregevole alcuni esclusi fanno delle critiche al vetriolo. Ma come sottolinea il poeta Andrea Temporelli le logiche di potere sono le stesse identiche per tutti: gli esclusi si comporterebbero allo stesso modo, se avessero potere. I contestatori non sognano altro di essere riconosciuti. Non chiedono altro! E intanto stringono alleanze per arrivare al cosiddetto potere, aspettando che muoiano tutti i grandi vecchi. Se un difetto, un limite intrinseco si può trovare ai grandi critici e ai grandi poeti, è quello di passare spesso dalla selettività giusta e sacrosanta all'essere snob ed esclusivi fuori di maniera. E questo snobismo viene ricambiato dagli appassionati di poesia, dagli aspiranti poeti, che non comprano i loro libri, non vanno alle loro presentazioni e conferenze, etc etc. Insomma snobbami che ti risnobbo! Finisce così che i grandi poeti hanno poco seguito e predicano quasi nel deserto, mentre i poeti non riconosciuti cercano consenso nella loro bolla social. Tutto questo è asfittico, claustrofobico e ognuno se le dice e se le canta da solo. Per pura consolazione allora c'è chi ripete “meglio pochi ma buoni” oppure “la poesia non può che essere di nicchia”. In un gioco di snobismi reciproci, di piccoli favori, di attese vane, di idiosincrasie, di dispetti e ripicche, di invidie vivacchia la poesia italiana, in attesa della catastrofe o di una rinascita.

feb 242024

Carpe diem? Tutti dicono di cogliere l'attimo. Vige il carpe diem, insomma, in questa società. Ma quale attimo va colto? Va scelto con cura o ponderatezza l'attimo oppure bisogna cogliere qualsiasi attimo? E bisognerebbe stare tutta la vita a cogliere l'attimo oppure ogni tanto si può riposarci, mettersi in disparte ad osservare gli altri che colgono gli attimi? Ognuno colga il suo attimo perché ognuno ha le sue opportunità, ma cogliere l'attimo da antico e saggio consiglio di vita è diventato oggi un fattore imprescindibile di ogni esistenza. Che poi l'attimo è fuggente e bisognerebbe prendere l'eternità di quell'attimo! Le neuroscienze ad esempio ci insegnano che non viviamo mai pienamente il presente, che al massimo viviamo in un passato molto prossimo. Essere meditativi non paga. Bisogna essere attivi e vitali, a costo di perdersi in un vortice di vitalismo disperato, che sfugge a ogni logica. Gli artisti o aspiranti tali però devono anche cogliere il ricordo, l'immagine, il pensiero, il senso dell'attimo vissuto. L'arte consiste nell'eternare, nell'immortalare gli istanti vissuti, che poi è un modo di cogliere e vivere nuovamente l'attimo. Ma vivere pienamente e scrivere dignitosamente sono per alcuni due cose inconciliabili. Vivere e scrivere sembrano agli antipodi. Carpe diem? C'è chi dice che prima bisogna vivere, quindi scrivere. Secondo questa scuola di pensiero bisognerebbe scrivere ciò che si vive. Ma ci sono molti artisti schivi e riservati che fuggono dalla vita quotidiana (perché la quotidianità è alienata, è inautentica, è non vita), si rifugiano in un angolo tutto loro, si mettono al riparo dalle offese e dagli orrori del mondo per concentrarsi meglio, per meditare a lungo proprio sull'esistenza. Questi artisti scrivono per provare l'epifania, ovvero l'illuminazione interiore. Scrivono per vivere e per loro l'essenza della vita è la scrittura: scrivere quindi è la fonte sorgiva della gioia. Carpe diem? Eliot scriveva che si impara sia per esperienza pratica che per conoscenza teorica. Gli artisti corrono il rischio di eternare più la vita immaginata che quella reale, ma poi qual è la vera vita? Perché l'attimo immaginato non va bene? Perché non va bene cogliere anche quello? E poi perché cercare un confine tra sogno e realtà? Sono comunque istanti immortalati, selezionati dagli artisti, dal caso o da Dio? Questo non lo sapremo mai. Cammino sui lungarni e poi sotto i loggiati di Pisa. Prendo dei vicoli, assorto nei pensieri. Vago senza meta. Pioviggina e non ho l'ombrello. Poi viene fuori il sole. Cosa significa ora cogliere l'attimo per me in questo momento? Cercare di approcciare una passante o una barista, nel 99,9% dei casi prendendomi un due di picche? Bermi una birra a un bar? Telefonare a un amico? Continuare a cercare una bancarella di libri usati? Continuare a camminare fino a Piazza dei miracoli? Continuare a vagare e poi ritornare alla stazione senza assentarmi da me stesso? Cogliere l'attimo vuole solo significare divertirsi come fanno tutti? Comunque molti artisti si ritirano nella loro stanza oppure guardano per ore dalla finestra o si mettono a osservare la vita circostante a un tavolino di un bar in attesa non di cogliere l'attimo ma che l'attimo li colga. Montale aveva delle muse e delle agnizioni. Certe donne erano viste come “divinità terrestri” che lo ispiravano; solo loro erano capaci di cogliere l'attimo ma anche di farlo sognare, pensare, meditare, scrivere: “Ti guardiamo noi della razza di chi rimane a terra”. Carpe diem? Pensiamo all’atteggiamento mentale di chi fa meditazione o si mette a riflettere sul letto nel silenzio e nella penombra. Si dice che queste persone rimangono in ascolto del mondo e di sé stessi. Carpe diem? È un atteggiamento apparentemente passivo. È l'ozio in attesa di diventare fertile, produttivo. È l'attesa dell'ispirazione o che quantomeno affiori un'idea. Per gli antichi l'ozio anche etimologicamente veniva prima del negotium, ovvero del lavoro. Oggi l'ozio è condannato da tutti, è considerato totalmente improduttivo. L'unico tempo libero non condannabile è quello dei pensionati, come premio di una vita di lavoro. Il disoccupato è visto principalmente come uno che non ha voglia di lavorare o che è incapace di lavorare. I frutti dell'ozio postmoderno possono essere anche pregevoli artisticamente o culturalmente, ma sono visti come semplice espressione di dilettantismo e di hobby, se non diventano business. Eppure i grandi creativi hanno avuto lunghi periodi di ozio infecondo spesso prima di creare o scoprire cose memorabili. La psicologia del pensiero ci insegna che in ogni fase creativa è necessario un periodo d'incubazione, preceduto dalla preparazione e seguito dall'intuizione felice. Spesso per riuscire ad avere un'idea originale, uno spunto interessante bisogna stare per giorni a non fare apparentemente niente, mentre in realtà i pensieri vengono rimuginati, si rielaborano inconsciamente i contenuti, si approccia un problema a 360 gradi, magari anche infruttuosamente. Sono pensieri sottotraccia che si affollano, fino a quando uno emerge, fa chiarezza, ristruttura cognitivamente il compito da risolvere. Per l'ozio ci vuole un silenzio preparatorio e una stanza tutta per sé. Pascal non aveva torto quando scriveva che molti mali dell'umanità derivano dall'incapacità degli uomini di starsene chiusi da soli nella loro stanza. Per stare bene con gli altri e per non creare danni agli altri bisogna stare prima di tutto bene con sé stessi. Carpe diem? E poi l'attimo non si può cogliere anche da soli con sé stessi? Perché bisogna per forza cogliere l'attimo con gli altri, magari perdendosi nella frenesia e nella superficialità della vita sociale? Perché bisogna per forza essere socievoli e mondani per cogliere l'attimo? Perché poi cogliere l'attimo deve essere un obbligo sociale e perché le occasioni bisogna cogliere sempre insieme agli altri? Carpe diem? Bisogna amare occasionalmente, divertirsi in modo sfrenato e va bene anche sballarsi, fino ad autodistruggersi. Ho chiesto una volta molti anni fa a un amico dopo una storia d'amore finita male con una donna: preferisci che lei ti abbia lasciato, scomparendo per sempre, dopo averla amata anche carnalmente, oppure preferivi che lei fosse una tua amica per tutta la vita senza mai andarci a letto? La risposta è stata che era meglio la prima cosa, perché per come siamo fatti noi uomini occidentali e per come è fatta la società bisogna agire, amare, concludere, finalizzare, avere un'altra conquista nel carnet degli amori. In definitiva l'importante è aver vissuto, anche se a larghi tratti in certe persone gli automatismi psicologici e il volere altrui sembrano fare da padrone. Invece bisognerebbe fare, pensare, volere ciò che più ci aggrada. A volte sembra che la vita vada da sé autonomamente, indipendentemente dalla nostra volontà. Carpe diem? Sembra che in questa continua ricerca della felicità più effimera e banale possibile dell'uomo occidentale la cosa peggiore è non aver vissuto pienamente, non aver colto la palla al balzo, aver sprecato tempo, avere dei rimpianti. Secondo la nostra mentalità comune è meglio sbagliare molto e vivere nel disordine, nel caos invece di isolarsi a riflettere, a diventare esseri più spirituali. L'estroflessione sociale è un dovere. Ho la vaga impressione che vivere troppo intensamente a lungo possa portare a un senso di vuoto, di smarrimento, di esaurimento, di noia. Una vita troppo mondana può arricchire ma anche logorare e abbruttire. La leggerezza può tramutarsi in pesantezza insostenibile. Poi ci si guarda indietro, si fa un bilancio esistenziale e la coscienza rimorde, perché sono troppi gli errori commessi, troppe le cose e le persone importanti lasciate e perdute per sempre, irrimediabilmente. Carpe diem? E poi a tutta questa retorica del carpe diem è sottesa implicitamente la concezione che il tempo è denaro e che non bisogna mai perdere tempo, ovvero il fatto che bisogna consumare tutto e tutti, anche la propria vita, anche sé stessi, fino all'ultima fibra. Carpe diem?

gen 032024

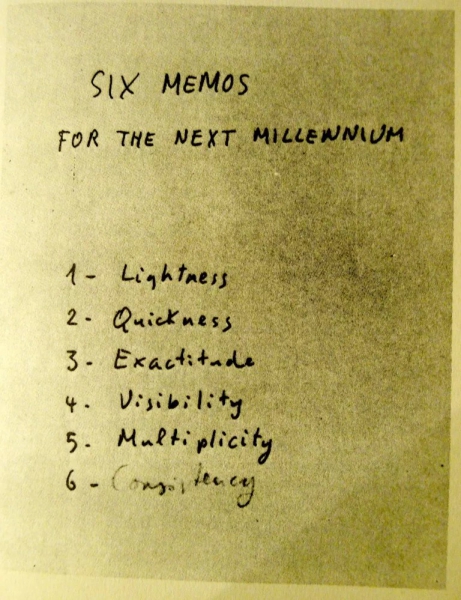

Alcuni sostengono che scrivere aforismi sia semplice, addirittura facile. In realtà è un'arte. Si potrebbe discutere se sia un'arte minore o meno. Se i proverbi sono saggezza popolare, gli aforismi racchiudono la cultura e la saggezza degli autori. Ci sono autori che devono esclusivamente la loro fama agli aforismi, come ad esempio Morandotti. Ma il punto debole degli aforismi non è che chiunque può crearli, ma che esprimono spesso una certa soggettività e che la verità è un poligono con tanti lati quanti sono gli uomini, come scriveva Gioberti. Forse l'inganno degli aforismi è che promettono leggi generali, insomma oggettività e tutto ciò viene deluso, disatteso talvolta.

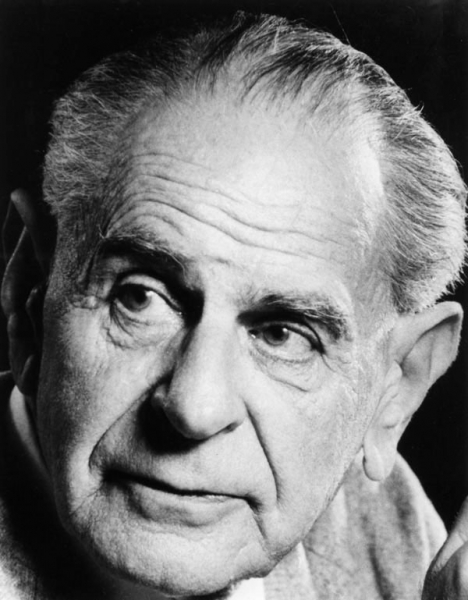

Indro Montanelli creava degli aforismi. Poi nelle conversazioni li citava e li attribuiva a grandi scrittori. Nessuno contestava o aveva da ridire. Ma si potrebbe fare anche il contrario: prendere degli aforismi di pensatori famosi e poi dire che sono nostri. Non tutti si accorgerebbero della truffa. Questo significa che l'aforisma è una massima, una sentenza, un pensiero, una battuta: insomma un'opinione spesso e dipende perciò non dalla logica ma dall'autorevolezza di chi ha creato la frase. L'aforisma non è un sillogismo. Con buona pace di Karl Kraus che vedeva in esso "una mezza verità" oppure "una verità e mezzo". Era solo una battuta. Una provocazione. Sempre a tal proposito si deve ricordare che si possono trovare aforismi che affermano una cosa e altri l'esatto contrario. Celebre è l'aforisma di Longanesi a tal proposito: "Eppure, è sempre vero anche il contrario". Ad esempio Pittigrilli nel "Dizionario antiballistico" invertiva gli aforismi. Umberto Eco a riguardo ha definito questo genere di aforismi cancrizzabili, cioè reversibili. Altre volte l'aforisma si rivela una generalizzazione indebita, per cui oltre ad una piccola verità contiene una piccola bugia. L'oggettività lasciamola a quelle che un tempo venivano chiamate scienze esatte. Alcuni potrebbero definire l'aforisma un'osservazione acuta. Ma anche in questo caso potremmo ricordare Popper, secondo cui prima di ogni osservazione ci sono sempre delle aspettative inconsce (e soggettive). Non parliamo poi delle frasi motivazionali, che spesso sono delle ipersemplificazioni di quella branca della psicologia spicciola, che è chiamata crescita personale. Nessuno è depositario di verità: neanche di mezze verità. E la verità umana è sempre provvisoria. Ecco il punto debole degli aforismi, che è anche quello di tutta la cultura umanistica.

dic 222023

Ho guardato le varie definizioni di posizionamento nei più importanti vocabolari. Ebbene nessun vocabolario menzionava il significato di posizionamento in letteratura. Con questo termine si intende l'orientamento di uno/a studioso/a, insomma di un/a letterato/a in base all'ismo, ai maestri che ha avuto, alla scuola a cui appartiene, alla linea di ricerca, alla prospettiva di carriera, etc etc. Quindi è una sorta di orientamento culturale/letterario, secondo cui un/a studioso/a sceglie di studiare un genere, degli autori, un filone invece che altri. Dal conflitto delle interpretazioni scaturiscono i vari posizionamenti, che a loro volta generano ulteriori conflitti delle interpretazioni in una sorta di circolo vizioso o virtuoso illimitato. Tutto ciò è lecito, legittimo, anzi fisiologico, naturale, perché appartiene ontologicamente alla letteratura, che grazie a Dio risente di una certa opinabilità e di una certa discrezionalità per ogni giudizio critico. L'mportante è che il posizionamento e il conflitto delle interpretazioni, che si richiamano a vicenda e che sono strettamente connessi, non vengano strumentalizzati per favori, vendette, simpatie, idiosincrasie o per fini commerciali. In ogni giudizio critico sarebbe richiesto il massimo dell'obiettività e dell'imparzialità, per quel che è umanamente possibile. Insomma un critico si dovrebbe astrarre dalle meschinerie e dalle piccinerie, dovrebbe volare alto e dimostrare onestà intellettuale. Ma probabilmente queste erano probabilmente problematiche di un tempo, perché oggi i critici letterari hanno sempre meno importanza, meno potere nella formazione del gusto dei lettori e sono proprio questi ultimi a decidere il canone. Quindi oggi la questione del nesso tra posizionamento e conflitto delle interpretazioni è secondaria, mentre la questione principale è quanto la scarsità di competenza e di buon gusto dominino il mercato editoriale e di conseguenza il successo. Così oggi il problema dei problemi non è il conflitto delle interpretazioni ma la sociologia, la fenomenologia del gusto letterario dei lettori.

ott 192023

Victor Hugo parla di successo nel 1862 ne “I Miserabili”, volume I, cap. XII:

“Riuscire: ecco l’insegnamento che cade, a goccia a goccia, a strapiombo dalla corruzione. Sia detto di sfuggita, il successo è una cosa abbastanza odiosa. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini. Per la folla, la riuscita ha quasi lo stesso profilo della supremazia. Il successo, questo sosia del talento, ha un solo zimbello: la storia. Ai nostri giorni una filosofia quasi ufficiale è entrata in dimestichezza con il successo. Riuscite: è teoria. Prosperità presuppone capacità. Vincete alla lotteria: siete un uomo abile. Chi trionfa è venerato. Nascete con la camicia: tutto vi sarà dato. Abbiate fortuna, avrete il resto; siate felice, vi crederanno grande. L'ammirazione contemporanea non è che miopia”.

Per gli indiani esiste il karma: se sei povero e malato, è semplicemente perché ti sei comportato male nelle vite precedenti. Per i calvinisti se hai denaro e successo, è perché sei in grazia di Dio, perché sei un eletto. Gli antichi greci credevano fermamente nel Fato, che sovrastava il volere e le capacità degli uomini.

Si pensi al valorosissimo Aiace che difese il cadavere di Achille, ma Ulisse con la sua furbizia riuscì ad avere le armi del defunto; Aiace impazzì e massacrò un gregge di pecore, credendole soldati nemici, e poi si suicidò per la vergogna. Roberto Vecchioni negli anni Settanta scrisse appunto un'ironica canzone su Aiace, di cui riporto il testo:

"E non sembravi più nemmeno quello

che dalle porte esce guardando il cielo

gridava a Dio con tutta la sua voce

"Sterminaci se vuoi, ma nella luce..."

E il mare grande quando vien la sera

e Dio è lontano per la tua preghiera

qui c'è chi parla troppo e c'è chi tace

tu sei di questi, e al popolo non piace

Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino

e quel che conta in fondo è l'intestino

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

E il coro degli Achei che si diletta

hai perso e questo è il meno che ti aspetta

ti stanno canzonando mica male

vai un po' a spiegare quando un uomo vale

Dovevi vincer tu, lo sanno tutti

tu andavi per nemici e lui per gatti

ma il popolo è una pecora che bela

gli fai passar per fragola una mela

Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino

e quel che conta in fondo è l'intestino

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

E tu fai fuori mezzo accampamento

ne volano di teste cento e cento

salvo far l'inventario e veder poi

che non sono i tuoi giudici, son buoi

Allora per un mondo che è un porcile

ti val bene la pena di morire

dimmi cosa si prova in quel momento

con la spada sul cuore ed intorno il vento

Fa grande sulla tenda le ombre il fuoco

ma dai, che è stato solamente un gioco

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la"

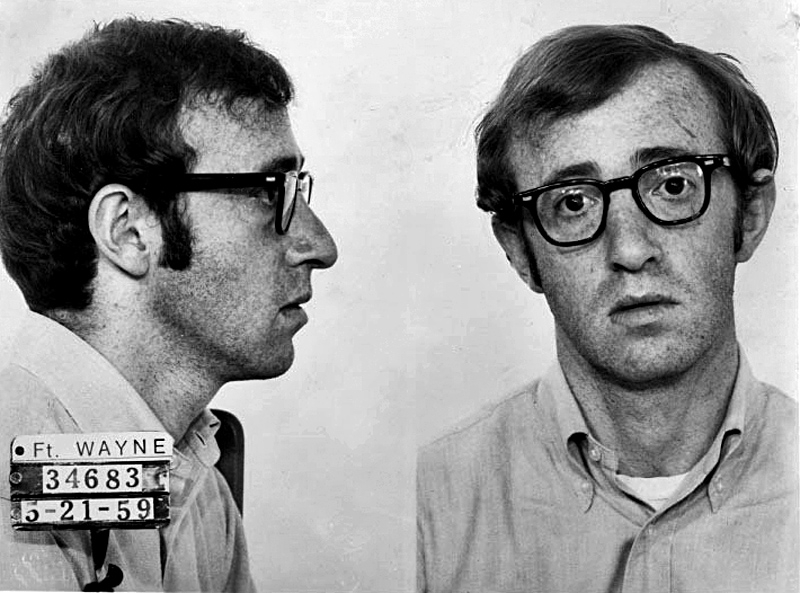

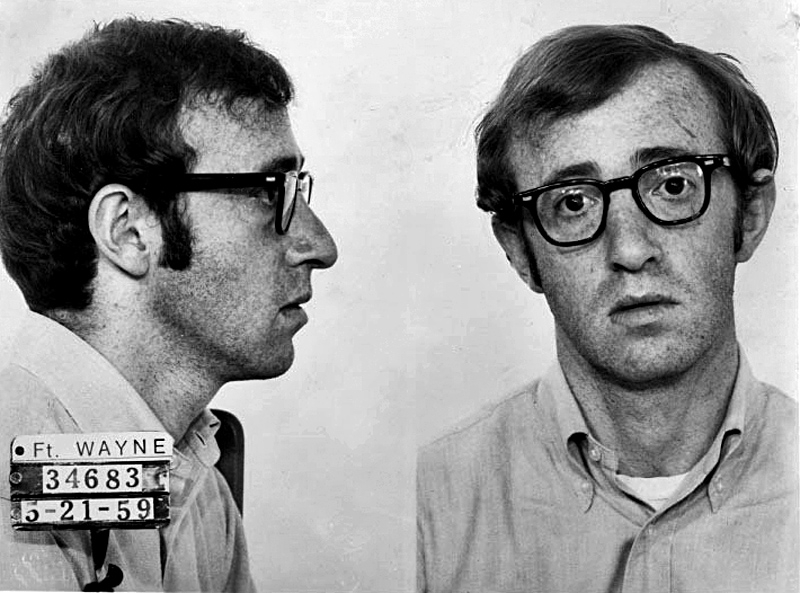

Si apre con questa riflessione il film del 2005 Match Point di Woody Allen: “Chi disse ‘Preferisco avere fortuna che talento’ percepì l’essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.“

E ancora si pensi che avere talento è una dote innata, quindi una fortuna, anche se il talento va saputo coltivare. Ma bisogna che qualcuno valorizzi e riconosca il talento e qui rientra in gioco la fortuna!

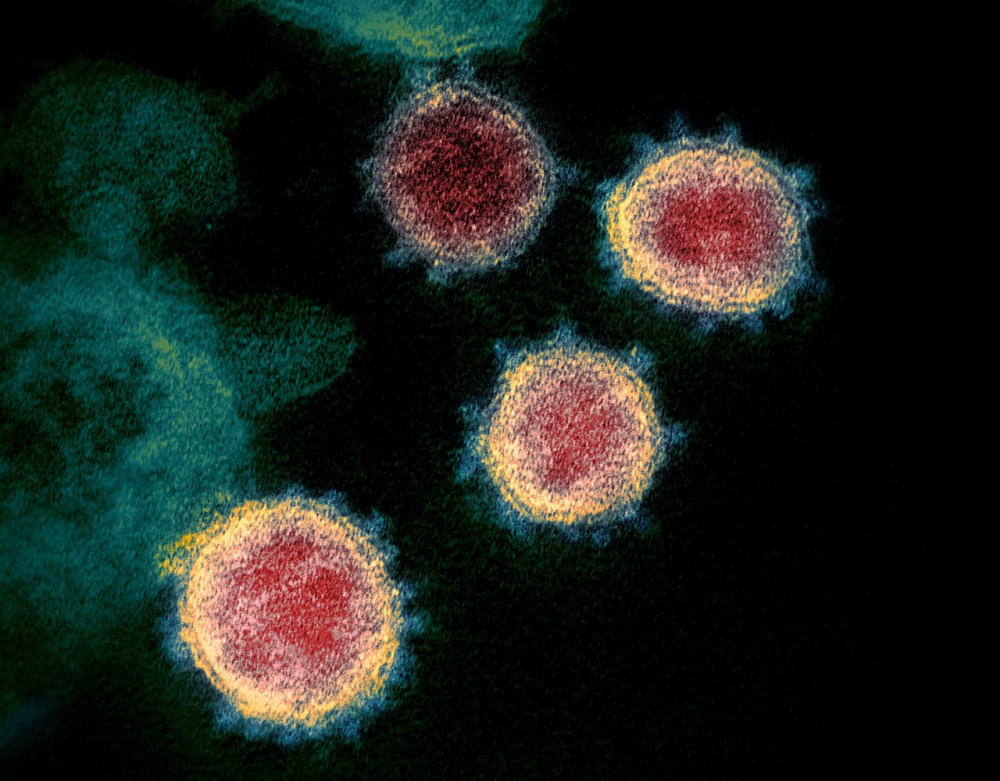

Per Machiavelli il principe deve avere virtù e fortuna. Per alcuni cattolici secoli fa la peste era una punizione divina, un flagello di Dio! Ma quanto è importante la fortuna nella vita degli uomini? Alcuni credono così tanto nel libero arbitrio, nel merito, nel sacrificio, nell'impegno da sottovalutare il ruolo determinante della fortuna. Costoro non pensano a quanto siamo fortunati quando abbiamo salute. Non pensano che basta una cellula del corpo impazzita a scatenare un tumore. E non dipende da noi. Oh certo dipende anche dallo stile di vita!?! Ma ci sono persone che hanno un cattivo stile di vita e non si ammalano, mentre altre hanno un buon stile di vita e si ammalano! Non pensano costoro -chiamiamoli pure coloro che si credono padroni della loro sorte e artefici del loro destino- a quanto siano casuali gli incontri e gli avvenimenti di ogni vita. Non pensano che siamo insignificanti gocce nel mare. No. Non esistono i self made man. Oh certo bisogna saper sfruttare le occasioni! Non bisogna perdere i treni giusti!

Oh lo so?!! Le persone che si sentono arrivate non fanno che citare la frase di Seneca: "La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”. Ma quante cose sono andate bene e che non dipendevano da lei nel destino di una persona di successo? Ai fattori esterni e la casualità queste persone così sicure di sé non si soffermano mai a pensare. In fondo nascere in un paese ricco invece di uno povero, nascere da genitori benestanti e che ti amano invece che da genitori poveri e che ti maltrattano, nascere sani invece che malati, nascere intelligenti invece che stupidi, incontrare le persone giuste nei primi anni di vita invece che le persone sbagliate, essere ricambiati dalla persona di cui si è innamorati o meno non sono tutte cose che rientrano nella fortuna? Purtroppo ci si accorge del ruolo determinante della fortuna solo quando ci manca. Ma questo non significa che esistano anche il merito, il sacrificio, l'impegno. C'è chi crede che tutto dipenda dalla fortuna o dal merito. I pareri sono spesso così polarizzati. No. Non esiste una dicotomia, un aut aut impietoso: non è questione di merito o fortuna, ma di merito e fortuna quando uno riesce. Le due cose non sono mutuamente esclusive. Spesso dipende da entrambe le cose, ma nessun uomo può valutare la vita propria o altrui obiettivamente: lo può fare solo Dio, se esiste. Spesso quando uno riesce nella vita è perché ha fatto tutto bene ma anche perché gli è andato tutto bene. È difficilissimo valutare quanto in ogni vita pesino il merito e la fortuna. Ci sono gli arrivati presuntuosi che pensano che tutto sia merito loro, ma ci sono anche invidiosi e maligni che pensano che un uomo abbia avuto successo solo perché fortunato. Per la psicologia chi ha un locus of control interno, cioè chi pensa che la vita dipenda dalla sua volontà più che da fattori esterni, ha una maggiore autoefficacia e raggiunge più frequentemente gli obiettivi prefissati. Ma la psicologia ha anche scoperto l'errore fondamentale di attribuzione, cioè la tendenza sistematica delle persone di attribuire la causa di un'azione all'individuo invece che a fattori esterni, anche quando oggettivamente non è così. Ci sono molte ricerche che lo confermano e sembra che l'errore fondamentale di attribuzione sia più frequente nelle culture individualistiche, come in quelle occidentali ad esempio. Ancora una volta abbiamo casualità versus causalità! Però dobbiamo smetterla di pensare che sia esclusivamente colpa sua se a qualcuno le cose nella vita vanno male! Insomma i fattori in gioco, sia interni che esterni, nella vita sono tanti. Ecco perché Darwin non era un darwinista socioeconomico a differenza di Galton e altri.

ott 042023

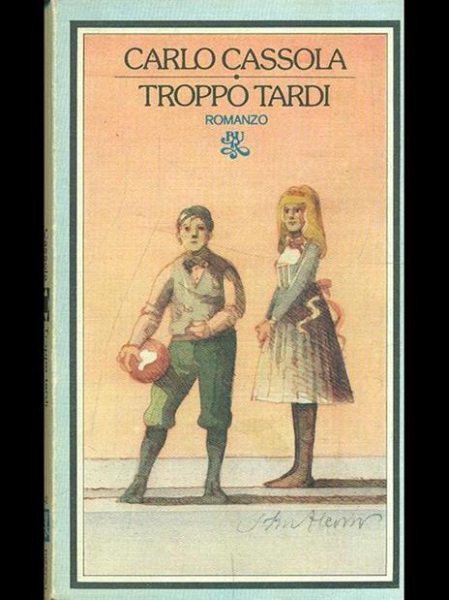

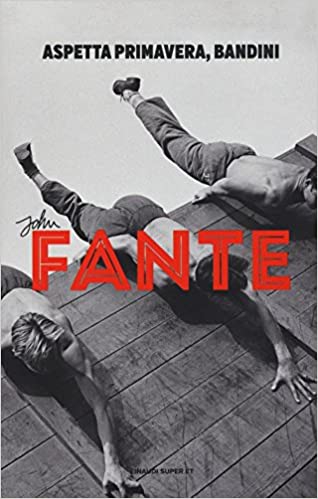

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.

Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.

Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.

Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.

Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.

ott 022023

Innanzitutto non sappiamo neanche chi ha creato l’espressione Nord-Est: forse il giornalista Meccoli, forse lo scrittore Carlo Sgorlon. Insomma la paternità del termine è incerta! A livello letterario il Nord-Est è i Colli Euganei in cui vive i suoi ultimi anni Petrarca; è Goldoni; è "Le confessioni di un italiano" di Nievo, "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" del Foscolo, la Trieste di Svevo, Joyce, Saba, i libri di Meneghello, Rigoni Stern, Parise, Berto, Commisso, Buzzati, David Maria Turoldo, Mauro Corona, Tiziano Scarpa, etc etc. Comunque il Nord-Est veniva definito anni fa come la locomotiva d’Italia, come il Giappone d’Italia. Alcuni intellettuali snob lo vedevano come un’area di arricchiti, che si erano dannati per il benessere. Alcuni vedevano questa zona, una delle più ricche della penisola, come una massa di alcolizzati ignoranti, che davano l’anima per la loro "fabbrichetta". È vero che questa zona è passata da essere una roccaforte democristiana a essere un feudo leghista dopo Tangentopoli. È vero che parte della popolazione del Nord-Est odia Roma e il meridione, che vede come una massa di assistiti e mangiapane a tradimento da cui si vorrebbe separare (alcuni gridavano anni fa: "Roma ladrona! Secessione!"), e l’antipatia è ricambiata. In realtà però oltre a un reddito pro capite elevato ad esempio i veneti possono vantare alti punteggi nelle prove Invalsi, molto superiori a quelli della media nazionale, e una percentuale di laureati del 32%, più alta, tanto per dire, del 4% della civile e colta Toscana. Inoltre il Nord-Est si contraddistingue per una grande mobilità sociale: qui meglio che da altre parti l’ascensore sociale esiste e vi sono pochi disoccupati. In quest’area il dipendente può licenziarsi e poi diventare imprenditore. I Benetton e i Del Vecchio sono solo la punta dell’iceberg, perché dietro c’è una realtà industriale consolidata di distretti, di piccole imprese, di artigiani. A onor del vero negli ultimi anni un poco di crisi economica ha investito anche il Nord-Est: si pensi ad esempio anni fa a piccoli imprenditori che scoperchiavano i loro capannoni per non pagare l’Imu. Come si spiega comunque questo miracolo economico? Per molti il lavoro duro dà i suoi frutti a lungo termine. Alcuni scrittori e saggisti, come Giuseppe Genna, ritengono che la Lombardia e il Veneto siano stati influenzati dalla dominazione asburgica e parlano di calvinismo per questa zona. Si riferiscono al legame tra etica protestante e capitalismo studiato da Max Weber. In parole povere le persone cercherebbero a tutti i costi di arricchirsi per sentirsi dei predestinati, degli eletti. Insomma uno lavora, guadagna e per questo si ritiene un prescelto, pensa di essere in grazia di Dio. Non a caso l’economista Giorgio Roverato ha definito l’industriale Pietro Marzotto un "imprenditore calvinista", considerando anche il suo senso di responsabilità e di etica negli affari. Il calvinismo però è una dimensione soggiacente, un influsso segreto e antico, secondo questa scuola di pensiero, che condiziona la mentalità dei veneti ad esempio. Secondo quest’ottica potremmo affermare che in queste zone la popolazione è inconsciamente calvinista per certi tratti, mentre si professa cattolica praticante. Non vi tragga in inganno il romanzo "Va’ dove ti porta il cuore" di Susanna Tamaro, che tratta anche della facoltà di psicologia di Padova negli anni Settanta: una realtà particolare e a sé stante nel mondo veneto. Non vi traggano in inganno le memorie di chi ha studiato a Padova: la realtà studentesca goliardica è una goccia nel mare del pragmatismo e dell’efficientismo veneto. Non vi traggano in inganno le feste dei ricchi di Cortina, né il microcosmo letterario del premio Campiello, né i nobili veneziani che vivono di rendita: il Nord-Est è lavoro duro, ricerca di guadagno a tutti i costi, è gente che fa il doppio e anche il triplo lavoro per arricchirsi! Il miracolo del Nord-Est è dato in gran parte dalla fatica e allo stesso tempo dall’odore di miseria, che veneti e friulani hanno sentito per secoli: basta ricordare che in passato è stato un popolo di emigranti, diffusi in tutto il mondo; basta ricordare le venete che facevano le balie nel Sud o a quante famiglie d’origine veneta ci siano a Latina! Basta ricordare le vicissitudini dei poveri contadini narrate dal Ruzzante! Per lo psichiatra Vittorino Andreoli bisogna però stare attenti, perché il benessere produce anche emarginazione, che a sua volta causa follia. Questo circolo vizioso benessere-emarginazione-follia, teorizzato nel saggio "La violenza", spiega perché nel Nord-Est ci sono tanti giovani fin dagli anni Novanta che muoiono all’alba dal ritorno delle discoteche per incidente stradale, di solito dopo essersi ubriacati e drogati, e spiega anche perché da trent’anni ci sono auto-pirata, che uccidono passanti. Ma perché i figli di industriali, di agiati commercianti e liberi professionisti si drogano? Il Nord-Est si è arricchito molto rapidamente, i genitori sono troppo indaffarati e troppo occupati sul lavoro per pensare ai figli, il brusco passaggio da una società contadina a una realtà industriale ha lasciato alcuni giovani senza valori. Il Nord-Est negli anni Novanta, nonostante fosse una delle zone più ricche d’Italia, era anche caratterizzata da un alto tasso di suicidi tra giovani. Perché giovani che apparentemente avevano tutto finivano per autodistruggersi? Perché nonostante avessero agi, macchine costose, immense comitive, amori facili si suicidavano? A cosa era dovuto questo smarrimento, questo disagio esistenziale, questo senso di vuoto? Il grande poeta Andrea Zanzotto parlava di "progresso scorsoio", di come la corsa agli schei abbia determinato la distruzione del paesaggio e abbia fatto scomparire quella comunità di persone propria della civiltà contadina.

Eppure il Nord-Est è anche cultura, tradizione; questa zona è anche un luogo dell’anima, un’entità metafisica. Altri profondi conoscitori di quest’area a ogni modo pongono l’accento sulla mancanza di solidarietà e sull’impoverimento delle relazioni umane di questi ultimi decenni. Per lo scrittore Massimo Carlotto, che tramite il noir affronta le problematiche della sua regione con crudo realismo, dietro il benessere del Nord-Est si cela anche la criminalità organizzata. Lo scrittore Vitaliano Trevisan in "Works" tratta anche lui della cruda realtà del Nord-Est, ci racconta dei tanti mestieri fatti per tirare avanti, tra cui anche quello dello spacciatore. Trevisan racconta di come sia stato mandato da suo padre da adolescente a lavorare in fabbrica per lavorare e guadagnare. Ci narra ancora una volta dell’illegalità diffusa. Sempre Trevisan ci spiega quanto sia difficile scegliere di fare lo scrittore in Veneto, mentre tutti pensano a produrre. Ancora una volta gli scrittori odierni dissacrano il sogno del Nord-Est e mettono in evidenza che qualcosa è stato perduto in questo sviluppo così rapido. Da ricordare anche il film di Antonio Padovan "Finché c’è prosecco c’è speranza" che scandaglia certe magagne, certe dinamiche economiche e psicosociali del ricco Veneto. Ah gli schei! Croce e delizia! L’arricchimento smodato e il capitalismo selvaggio in fondo sono un male antico di quest’area: basta vedere il grande monologo civile sul disastro del Vajont di Marco Paolini per farsene una ragione!

set 202023

Per secoli e secoli i poeti seguivano gli stessi canoni estetici. Rispettavano le regole della metrica. Scrivevano endecasillabi canonici. Talvolta li alternavano con dei settenari. Da Lucini in poi ci fu la diffusione del verso libero. Oggi la stragrande maggioranza dei poeti scrive in versi liberi, va a capo quando vuole. Nel Novecento abbiamo visto molte rivoluzioni copernicane nell'ambito della lirica. Hanno creato nonsense, calligrammi, montaggi. È comparsa anche la poesia concreta (a sua volta suddivisibile in poesia visiva e poesia sonora). Poi nell'epoca del postmoderno hanno pensato anche a delle sperimentazioni multimediali come la poesia elettronica (videopoesia e computer poetry). Da un lato, qui in Toscana, sembrava esserci la riscoperta dell'oralità con l'organizzazione di serate di poesia estemporanea, dove i poeti improvvisavano in ottava rima. Si sono diffusi, in tutta la penisola, anche gli slam poetry, importati in Italia dal poeta Lello Voce. Dall'altro lato sembrava che il virtuale avesse preso il sopravvento sui media tradizionali. Negli ultimi tempi sembra che sia sempre più difficile incasellare la poesia in una definizione, visto e considerato che ogni decennio nasce una nuova forma di poesia.

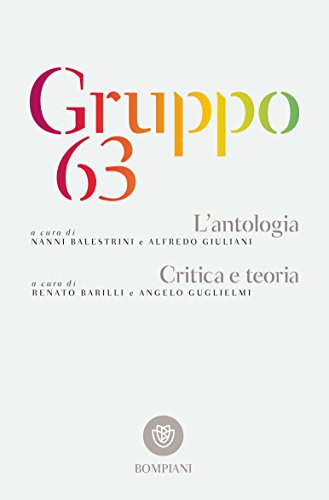

I poeti di ricerca sperimentano. Uno dei padri nobili di questa sperimentazione fu Burroughs con il cut-up, che consisteva nel tagliare parole dai quotidiani, mischiare e creare poesie. Oggi i poeti di ricerca utilizzano l'eavesdropping, cioè l'intercettazione di una frase di una conversazione origliata. In questo caso non c'è alcuna autorità autoriale. I poeti di ricerca italiani si rifanno spesso al Flarf, movimento di avanguardia, creato da Gary Sullivan. Quest'ultimo utilizzava Google per scrivere poesie, assemblava i materiali verbali più eterogenei e definiva infatti il Flarf "un PC fuori controllo". Anche i poeti di ricerca nostrani si dilettano nel googlism, cioè nel comporre poesie, assemblando i risultati su un determinato argomento, chiedendo quindi a Google. In questo caso utilizzano l'intelligenza collettiva del web. Ricordo che il primo ad utilizzare il computer, un IBM della Cariplo, fu Nanni Balestrini nel 1962. Il poeta ideò un algoritmo e il computer generò una poesia, che sembra scritta da un poeta umano[1]. I poeti di ricerca si cimentano anche nel New Sentence, ovvero in frasi "paradossali", spesso pseudoaforismi, pseudosentenze. All'estero alcuni autori creano poesie con i messaggi spam di posta elettronica. Sempre all'estero è diffuso il "found poem", che nasce prelevando materiali da varie fonti (discorsi di politici, frasi di film, discorsi di star, eccetera eccetera), talvolta elaborandoli e altre volte no, e mischiandoli assieme. Esistono anche la micropoesia, ovvero un tipo di poesia brevissima al massimo di 140 parole, come i cinguettii su Twitter, e la poesia captcha, in cui estrapolano il testo scaturito dall'omonimo software. Recentemente in Italia il fotografo Silvio Belloni ha ideato la poesia dorsale, che consiste nel creare liriche, connettendo i titoli dei libri. Però la poesia dorsale, per ora, è praticata a livello, diciamo così, dilettantesco. Qualcuno ha sollevato dei dubbi sulla correttezza di questi metodi. Si tratterebbe di parole prese in prestito. D'altronde non esistono regole ferree nella "Fantastica" della poesia: è ammessa qualsiasi tecnica in quella che Rodari chiamava "Grammatica della fantasia".

Il gruppo 63 voleva ridurre l'io, ma non eliminarlo perché è impossibile. Alfredo Giuliani scriveva nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. I motivi di questa riduzioni erano plausibili. Infatti Giuliani continuava così: "Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo". I futuristi volevano eliminare l'io lirico[2], usando i verbi all'infinito. La poesia di ricerca[3] vorrebbe escludere l'io lirico. Alcuni autori si lasciano scappare la frase "va eliminato l'io". Siamo sicuri che si tratti solo dell'io lirico? Nutro dei seri dubbi e in questo mio scritto esporrò tutte le mie perplessità. Mi auguro di sbagliarmi. Voglio spiegare i potenziali danni di una eliminazione non solo dell'io lirico ma dell'io freudiano: questo è il grande rischio. Forse alcuni rimarranno delusi per il razionalismo e le verità "lapalissiane" di questo scritto. Mi scuso quindi per le volgarizzazioni e le semplificazioni. D'altronde non sono un addetto ai lavori. La premessa implicita di questo saggio breve è che a mio avviso i poeti di ricerca potrebbero fare meglio, vista e considerata la loro levatura intellettuale e la loro ricchezza di contenuti. In queste righe cercherò di valutare le loro dichiarazioni di intenti e alcuni aspetti della loro poetica. Forse per alcuni filosofeggerò troppo, ma la poesia contemporanea è caratterizzata dall'estrema concettualizzazione. Sicuramente va preso atto che questi autori hanno trovato un nuovo modo di fare poesia. Ma andiamo al nocciolo della questione. Franco Fortini in "Verifica dei poteri" parlava di "mare dell'oggettività" per Calvino e di "cosismo" per Vittorini. Gli stessi termini, a mio avviso, si potrebbero adoprare per la poesia di ricerca, che riduce ai minimi termini la soggettività autoriale. L'io però è una metafora, alla fine: è un contenitore che contiene molte voci. Anche questo bisogna tenerlo presente. La poesia italiana degli ultimi secoli, secondo Guido Mazzoni[4], è figlia dell'egocentrismo, a causa dell'individualismo borghese. Insomma c'è troppo io. Non discuto dell'autorevolezza e della grande competenza del Mazzoni, ma non fidiamoci troppo però di chi usa pronomi diversi dall'io in poesia. Gli altri, il mondo possono essere frutto delle capacità allucinatorie, anche se l'autore può sembrare di primo acchito aperto al mondo. Oppure la narrazione degli altri può essere influenzata in modo determinante da proiezioni ed essere quindi un meccanismo di difesa di un io in crisi.

Per Marx l'io è determinato dalla formazione economico-sociale, ovvero dalle relazioni sociali, dalla struttura economica, dalla sovrastruttura ideologica. Per Freud l'io ha la centralità nell'adulto, anche se "non è padrone a casa propria" perché subisce l'influsso dell'inconscio e del Super-Ego: è tra l'incudine e il martello. Esiste anche la psicologia dell'io, che è una branca della psicanalisi. Più recentemente è nata anche la psicologia del Sé[5]. Non cito le moderne neuroscienze perché come scrisse Maurice Merleau-Ponty: "L'intero mondo della scienza è costruito sulla vita, eppure la scienza non è stata per nulla capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva"[6].

La poesia di ricerca addirittura tenta con l'asemico[7] di azzerare il significato e di estendere paradossalmente il polisemico. Diciamo che la scrittura asemica è Test di Rorschach per antonomasia. Regna l'inconscio. La coscienza, l'io viene relegato ai margini. Un'altra caratteristica della poesia di ricerca è quella di considerare impoetica l'assertività. Ma ciò non è forse anche esso assertivo? I poeti di ricerca - mi si scusi il gioco di parole - sostengono di non essere assertivi, ma affermando ciò lo sono: si verifica quindi il paradosso del mentitore. Diciamo, più seriamente, che non saranno assertivi nelle loro poesie, ma lo sono troppo nella loro poetica. Inoltre mi sembra che un'altra caratteristica di questo genere di poesia sia la ricerca di provocare lo shock, lo straniamento nel lettore. A mio modesto avviso il pregio della poesia di ricerca è quello di essere un fattore di rottura rispetto alla tradizione, ma non si può imporre come paradigma dominante. Un altro pregio è quello di aver gettato un poco di scompiglio nel panorama asfittico della poesia italiana. Un altro pregio ancora di questi autori è il gusto del divertissement. Mi auguro quindi che non si prendano troppo sul serio e non finiscano nell'accademismo. Il problema è che resta poco, quando prevale il gioco combinatorio dell'autore e scompare l'autore: resta solo l'arte combinatoria e forse è ben poco per rinnovare la poesia contemporanea.

Apro una parentesi. A Firenze nel 2010 è nata una nuova comunità artistica o aspirante tale: il mep (movimento di emancipazione della poesia). Hanno un loro sito internet e una loro pagina facebook. Fanno volantinaggio. Affiggono le loro poesie sui muri dei vicoli dei centri storici di diverse città. Il mep non sporca i monumenti e gli edifici storici. Per il resto lascia le poesie nei posti più disparati: sui cofani delle macchine, nelle biblioteche, nei bar. Nessuno si firma. Tutti utilizzano un codice sia perché vogliono una poesia spersonalizzata sia perché le affissioni sono abusive. Perciò l'anonimato è un obbligo. Il movimento è formato da universitari, ma non mancano gli studenti delle scuole medie superiori e giovani post-universitari. È nato a Firenze, ma si sta diffondendo in molte città italiane. Staremo a vedere in futuro come si evolverà questo movimento. I giovani del mep non si firmano. In questo caso viene eliminato l'io empirico. Sono anche loro i poeti-massa di cui scrive Ennio Abate.

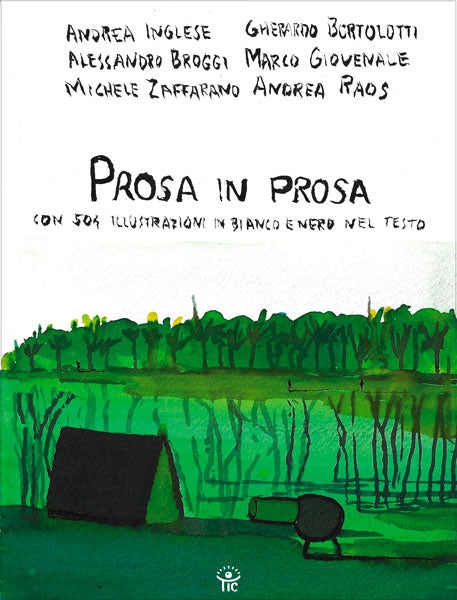

Torniamo ai poeti di ricerca, che non si contano certo sulle dita di una mano. In questa definizione possono essere compresi tutti coloro che fanno poesia sperimentale. Sono il contropotere rispetto agli autori Einaudi o Mondadori, ma non è detto che domani siano loro il potere. Sono quindi molti di più di quelli che sono stati canonizzati, ovvero antologizzati dai critici. I migliori in Italia sono quelli antologizzati dal volume "Prosa in prosa", che è un libro divertente, ironico, autoironico, spassoso, caratterizzato da un notevole spessore culturale. Consiglio a tutti di acquistarlo per farsene una idea. Il merito maggiore di questi autori è di aver trasceso lo storytelling così in voga in Italia, come ha evidenziato Paolo Giovannetti[8]. Ma cosa è "la prosa in prosa"? Potremmo, semplificando un poco, definirla come una scrittura che non va a capo e che viene percepita lo stesso da gran parte dei critici e dei lettori come poesia. Tra questi artisti sperimentali ci sono sicuramente delle eccellenze, ma qui vorrei trattare delle loro premesse teoriche. Non voglio lodare nessuno (è innegabile comunque che la qualità letteraria di questa corrente è molto elevata, anche se talvolta di nicchia. I capiscuola di questa corrente sono talentuosi e scrivono magistralmente. Entreranno a pieno diritto nella storia della letteratura) e neanche stroncare nessuno; non ne avrei l'autorità. Vorrei ad ogni modo disquisire sui presupposti teorici senza fare un processo alle intenzioni. D’altronde riflettere su di essi è legittimo, perché nell’arte bisogna sempre valutare la poetica, anche se è la gestalt finale che conta. Vorrei quindi analizzare concettualmente questo tipo di poesia.

A mio avviso i poeti in questione hanno almeno tre cose in comune: il voler sminuire l’io, l’essere raffinati letterati e il raro pregio di essere intellettuali non cortigiani, ma spesso militanti. Direi che questi nuovi poeti cercano un rimodernamento in seno alla “tradizione del nuovo”. Per alcuni la maggior parte della poesia italiana di questi anni è caratterizzata dall'”epigonismo lirico”, ma anche tra i poeti di ricerca e la neoavanguardia c'è una parentela. Anche per il gruppo 63 si parlò di neooggettualismo, ma questo gruppo considerò anche l’arte come “fabbrica di antislogan” e demifistificò la civiltà consumistica, ritenuta alienante e mercificante. Non solo: la Neoavanguardia rifletteva la crisi della società neocapitalista e la crisi dell’uomo moderno. Tutto ciò allora era innovativo. Una cosa che non mi convince nella poesia di ricerca è la considerazione negativa della poesia lirica, in quanto espressione dell’io. A mio avviso la poesia lirica è anche ricerca di corrispondenze, uso di figure retoriche, ritmo e immagini. È possibile che i poeti di ricerca vogliano delegittimare le impressioni, le sensazioni e i sentimenti? Uno scrive poesie per cercare un poco di libertà e invece a conti fatti non ha nemmeno più la libertà di scrivere il pronome “io”! Personalmente trovo del tutto legittima la poesia come espressione dell’io: anche quella più incentrata tutta sulla capacità introspettiva, a costo che non sia troppo egocentrica e troppo prigioniera dell'io. La lirica può essere considerata conoscenza anche per la descrizione degli stati interiori dell’individuo. La poesia lirica può avere come limite quello di riguardare una dimensione privata e risentire troppo della personalità dell’autore. È ovvio che bisogna guardarsi bene dagli eccessi del lirismo, come il narcisismo e il compiacimento. Su questo hanno ragione i poeti di ricerca, che sono salutari quando contrastano l'ipertrofia dell'io di diversi poeti lirici. Però, secondo il più recente approccio post-razionalista, ogni individuo, tramite la propria esperienza, cerca di dare un senso al mondo. Nessun autore può giungere a una rappresentazione oggettiva perché nessuno è privo di condizionamenti e pregiudizi. L'oggettività è sempre pretesa. Ogni poeta ha un suo sguardo sul mondo e come sostiene Vittorio Sgarbi “la bellezza è oggettiva. La visione è soggettiva”[9]. Il rispecchiamento fedele e imparziale non esiste. Direi che nella poesia lirica prevale l'io, invece nella poesia di ricerca gli oggetti e l'inconscio. E del noi chi se ne occupa?

C’è chi rispetto alla poesia di ricerca ha parlato di “annichilimento dell’io”. Forse è per raggiungere l'oggettività? Mi sembra quasi che questi nuovi poeti vogliano riprendere l’impersonalità del naturalismo francese e del verismo di Verga. Oggettivare il mondo è solo un’espressione. Si può anche dire “oggettivare uno stato d’animo”, che significa solo esprimere uno stato di coscienza. La realtà è la nostra costruzione logica e non solo: dipende anche da fattori psichici ed esistenziali. Per gli esistenzialisti ognuno ha la sua intuizione del mondo.

Ho l’impressione che i poeti di ricerca non stimino coloro che vengono definiti poeti lirici. Eppure qualsiasi tipo di poesia è una interazione tra io e mondo. Bisogna ricordarsi a tale proposito del criticismo kantiano (si pensi allo schematismo trascendentale) e di Schopenhauer, secondo cui il mondo è sempre una rappresentazione del soggetto e quindi della coscienza. Per Schopenhauer tutto quello che conosciamo si trova nella coscienza. Qui non si tratta di ritornare a essere platonici o idealisti in senso assoluto. Il soggetto non può determinare tutta la realtà. Non si tratta neanche di subordinare l’oggetto al soggetto o viceversa. Si tratta invece di considerare la continua correlazione tra soggetto e oggetto. L’oggettività in poesia è solo supposta. Possono certamente criticare l’introspezione e la ricerca di interiorità perché possono ritenere che uno in questo modo guardi il proprio ombelico. Però il mondo è una nostra percezione. Niente altro. Un tempo si diceva che l’idealista pensa e il realista conosce. Oggi invece in ambito scientifico si sta sempre più affermando il costruttivismo[10]. Non si può essere realisti a tal punto da mettere tra parentesi l’io. Il mondo là fuori non ci viene dato in base alle proprietà intrinseche dei fenomeni. Noi conosciamo le cose sia perché abbiamo una coscienza, sia perché esse sono intellegibili.

Potremmo affermare filosoficamente che la ricerca della verità umana è basata sulla compartecipazione di soggetto e oggetto. In psicologia si usano altri termini e si dice che esiste una interdipendenza tra osservatore e realtà osservata. Il concetto comunque è lo stesso. Naturalmente bisogna considerare che l’osservatore modifica sempre ciò che osserva e che l’osservatore fa a sua volta parte di quel che osserva. La poesia di ricerca quindi, al di là del talento dei suoi rappresentanti, mi sembra fondata su presupposti e su premesse errate. La realtà sensibile non può essere una cosa a sé stante. La coscienza è un flusso continuo, una continua interconnessione tra soggetto e realtà. Non si può fare a meno dell'io nella poesia.

La poesia, anche oggi, può essere sperimentale, può cercare di rinnovare il linguaggio come le avanguardie; può essere satirica, didascalica, religiosa (come fu quella di Turoldo, Rebora), aforistica, spirituale; può essere poesia sociale, può descrivere epifanie, può ricercare “corrispondenze”, può esprimere un sentimento amoroso; un poeta può scrivere anche metapoesia. In caso di metapoesia o poesia didascalica non mi sembra che un poeta esprima solo sentimento, come si intende per la poesia lirica. Trovo in molti giovani poeti la ricerca di originalità a tutti i costi. Spesso l’innovazione è cercata utilizzando l’inconscio o una cosiddetta poesia degli oggetti. Per la Neoavanguardia bisognava compiere “una riduzione dell’io”. Molti allora pensarono che essere “oggettuali” significasse essere oggettivi. A mio avviso c’è il rischio di fare una elencazione di oggetti più che scrivere una poesia. Non si può far parlare solo l’inconscio che si relaziona agli oggetti. Anche in Sanguineti l’io è presente. Il professor Romano Luperini in “Il Novecento (apparati ideologici ceto intellettuale sistemi formali nella letteratura italiana contemporanea)” riguardo a Sanguineti parla di “autocommiserazione ironico-patetica” (pagina 838). Nemmeno Sanguineti è riuscito a “destituire l’io”. A mio modesto avviso sarebbe meglio se molti cercassero un equilibrio tra conscio e inconscio, tra io e oggetti. Infine manca forse qualcosa alla poesia di questi ultimi anni: il Noi, gli altri soggetti, gli altri insomma a cui relazionarsi. Manca anche la capacità di vivere la poesia in modo totalizzante, come fecero Adriano Spatola e Giulia Niccolai negli anni Settanta al mulino di Bazzano, fondando "la Repubblica dei poeti"[11]. Il problema, a mio modesto avviso, è che viviamo in una società asociale. I nostri io sono quasi delle monadi. Eppure la psicologia insegna che nelle prime fasi della vita l'interpsichico determina l'intrapsichico. Dimostrazione di questo è il fatto che i bambini che crescono nei primi anni di vita nella foresta, in modo selvaggio, senza altri umani, non riescono più a parlare e non sanno più interagire dignitosamente con altri, anche se vengono educati successivamente da degli scienziati[12]. Ritornando a questa società, da una parte c'è l'omologazione descritta da Pasolini, ovvero l'uniformazione dei modi di essere, di pensare e dei gusti. Ogni mutazione avviene tramite variazione (stabilita ad esempio nei consigli di amministrazione delle multinazionali) e fissazione (tramite l'affermazione della novità con la pubblicità). Non a caso Pasolini aveva mutuato il termine dalla biologia. L'omologazione avviene in gran parte, per ora, tramite la TV. Dall'altra parte c'è la bolla di filtraggio su internet, la cosiddetta filter bubble. Ognuno è chiuso quindi nella sua storia, nella sua bolla. La tecnologia ci isola. Ognuno appena ha un momento di tempo libero si isola e sta a smanettare al telefonino. Oppure in casa ogni familiare sta chiuso nella sua camera a guardare la TV. Insomma siamo sempre più isolati. Ma questo non significa che si è in grado di essere autenticamente sé stessi. La risultante di queste due forze (omologazione e bolla di filtraggio), apparentemente contrapposte, è l'immobilismo sociale. Abbiamo individualismo e "de-individuazione" (qui da intendersi come perdita della propria identità ed interiorità. Non come la intendeva Zimbardo) allo stesso tempo. La società di massa è spersonalizzante e ci condanna all'anonimato, all'appiattimento, al livellamento. Abbiamo tutte le libertà tranne quella di pensare, come cantava Gaber. Siamo liberi, ma dobbiamo muoverci in un certo raggio di azione. Non possiamo deragliare dai binari stabiliti. Altrimenti diventiamo devianti! Ad ogni modo essere noi è sempre più difficile. Per dirla in termini sociologici siamo in una società con uno scarso senso della comunità. È avvenuto un netto depotenziamento dell'io. È avvenuta la disgregazione dell'io. Siamo quasi tutti prodotti in serie. È avvenuta anche la disgregazione sociale. È avvenuta anche la disgregazione del noi. Si guardi ai giovani. Gli unici luoghi di aggregazione sono i vari divertimentifici, che talvolta stordiscono. Abbiamo quindi anche il tempo libero "alienato". L'interpsichico è ridotto ai minimi termini. È sempre più arduo pensarsi, dirsi ed essere noi. Ma è altrettanto difficile riappropriarsi dell'io ed essere veramente sé stessi. La poesia, in mancanza del noi, dovrebbe almeno essere espressione autentica dell'io. Dovrebbe affermare la nostra unicità e irripetibilità. Ma spesso questo non avviene.

Inoltre cosa è veramente l'io? Cosa è la coscienza[13]? L’io per Freud è quella parte della psiche che media tra le pulsioni dell’Es e il Super-Ego. Senza l’io non c’è quindi oggettività, ma un essere in balia delle altre due forze. Ridurre l’io significa sottrarre una parte a noi stessi. Forse ridurre l’io significa eliminare qualche problema, ma aggiungerne molti altri in più. Per secoli si voleva rimuovere l'inconscio. Un tempo in poesia si voleva rimuovere il Super-Ego (poeti maledetti, Scapigliati) . Ora si vuole rimuovere l’io. Invece non bisogna cercare di rimuovere nessuna di queste tre istanze psichiche. Queste istanze psichiche vanno tutte affrontate. Se non affrontiamo noi stessi non possiamo affrontare degnamente neanche gli altri. A mio avviso il rischio della poesia di ricerca è quello di iniziare con l'eliminazione dell'io lirico e di finire quasi con l'eliminare l'io freudiano. Secondo alcuni bisognerebbe scegliere tra l’io e il mondo e lo dicono/scrivono come se non si dovesse privilegiare l’uno piuttosto che l’altro, ma come se ci si trovasse di fronte ad un aut aut impietoso. In realtà l’uno non esclude mai l’altro. Non si tratta di giocare a biliardo e mandare in buca l’io, come vorrebbero in molti oggi in poesia, anche se capisco il disprezzo di fronte all’ipertrofia dell’io e alle persone egoriferite. Ad onor del vero la realtà umana è un quadro di riferimento, che include sia l’io che il mondo. L’io e il mondo fanno parte del medesimo circuito. C’è una interazione continua tra io e mondo. Ogni io, anche quello più alienato, si specchia nel mondo. Il mondo ritorna sempre in ogni io. Ci sono dei dati oggettivi nella percezione del mondo, che fanno in modo che possiamo condividere la realtà e comunicare tra di noi. Ci sono verità evidenti per i sensi (quella è una sedia, quella è una mela); altre apodittiche a livello logico; altre basate su delle convenzioni e sul senso comune; altre invece sono attendibili, come ad esempio le informazioni che formano la conoscenza scientifica e sono inconfutabili fino a quando degli esperimenti non le falsificano[14]. Non tutto comunque è opinabile e in questa realtà siamo provvisti di alcune certezze. C’è ad ogni modo un significato condiviso e comune del mondo. Ci sono anche molti altri elementi particolari che costituiscono l’unicità e l’irripetibilità della visione del mondo di ognuno. Come si suol dire, siamo per certe cose tutti uguali e per certe altre tutti diversi. Inoltre, come sosteneva Popper[15], osservare non è un verbo intransitivo. Si osserva sempre qualcosa e questo qualcosa lo si sceglie in base a delle aspettative precedenti. Ognuno conosce in base alla sua esperienza. Nessuno è tabula rasa. Ciò può essere un pregio o un difetto a seconda dei casi: più semplicemente è così che siamo fatti. Ognuno, ancora una volta, conosce a modo suo. È per questa ragione che in poesia chi aspira all’oggettività può ottenere soltanto l’oggettualità. In realtà ognuno ha la sua visione del mondo, formata anche da una quota parte imprescindibile di soggettività.

Secondo il filosofo Goodman[16] i modi di “fare” (interpretare/rappresentare/descrivere) il mondo sono tanti quanti gli uomini. Sono tanti quante le menti umane perché ogni mente è diversa: i gemelli omozigoti sono uguali in tutto, ma le loro menti invece sono diverse. Secondo lo psicologo George Kelly noi adattiamo continuamente il mondo alla nostra personalità e ai nostri schemi cognitivi. Questa raffigurazione/testualizzazione del mondo avviene ogni giorno ed è quindi dinamica. Neanche chi delira è fuori da questo circolo ermeneutico perché secondo gli psichiatri il delirio è una interpretazione del mondo, anche se errata o meglio non condivisa/condivisibile (si pensi soltanto alla pericolosità sociale e alla desiderabilità sociale). La comunità si dà quindi delle regole e delle restrizioni nell’interpretazione. Secondo Nietzsche “non esistono fatti ma solo interpretazioni”. Ognuno ad onor del vero ha la sua “versione” del mondo e nessuna è onnicomprensiva; nessuno può dire l’ultima parola sul mondo: ecco perché abbiamo sempre bisogno di scambiarci informazioni, parlarci, relazionarci. Ognuno aggiunge una tessera al mosaico dell’altro. Noi interagiamo con il mondo di fuori e alcune cose le percepiamo esattamente, come tutti gli altri esseri umani, mentre invece altre le percepiamo soggettivamente. Ci sono alcuni elementi in comune con il modo con cui le altre menti percepiscono il mondo. Altre cose invece le vediamo in modo diverso. Descrivere come percepiamo il mondo è estremamente complesso. Ci poniamo mille domande, ma non abbiamo nessuna certezza. Il mondo naturalmente esisterebbe anche senza di noi (sostengono i realisti). La realtà non è prodotta dalla mente cosciente, ma l’io è l’unica modalità in grado di distinguere io e non io, di percepire, di descrivere e nominare il mondo. Senza l’io il mondo non sarebbe più oggetto di indagine. Non ci sarebbe più nessuna indagine. Ecco perché l'io, ovvero la coscienza è importante!

Ma passiamo ad altro. Cito testualmente: "La prosa in prosa è letteralmente letterale vuol dire quello che dice nel momento in cui lo dice dopo averlo detto e la prosa in prosa come poesia dopo la poesia se esistesse avrebbe letteralmente, propriamente, l'unico stupidissima senso che sta dicendo cos'è." (Jean-Marie Gleize. La traduzione è di Michele Zafferano. Da" Prosa in prosa"). Gli autori di "Prosa in prosa", come sottolineato da Paolo Giovannetti, vogliono raggiungere "il grado zero della connotazione", teorizzato da T. Todorov. Per i poeti di ricerca molto probabilmente "una rosa, è una rosa, è una rosa"[17], come scriveva Gertrude Stein. A mio modesto avviso invece in poesia una rosa non è solo una rosa perché può avere diverse connotazioni (che possono essere anche considerate delle sfumature emotive. Anche la nominazione più precisa può avere quindi una sua vaghezza), può provocare le più svariate “corrispondenze” tra l’io e l’oggetto (più banalmente risonanze interiori). Inoltre ogni oggetto può essere suggestivo, può ispirare l’artista. Joyce ha insegnato che qualsiasi cosa può essere rivelatrice e chiarire l’esistenza. L’arte anche per questo motivo dimostra di essere ineffabile. Le “corrispondenze” tra gli stati d’animo e il mondo non solo variano da individuo a individuo ma anche di giorno in giorno e di istante in istante. Cambiamo continuamente noi. Cambia continuamente il mondo. Di conseguenza cambiano continuamente le corrispondenze. Ogni artista quindi deve sempre cogliere le occasioni perché le corrispondenze hanno carattere episodico. I pensieri sono casuali, come le gocce di pioggia sull’asfalto. Sta al poeta mettere ordine tra i suoi pensieri. Una rosa non solo può suscitare diverse sensazioni, ma anche portare ai più svariati simbolismi. A essere più puntigliosi il poeta rappresenta più che descrivere e ogni rappresentazione possiede deformazioni e approssimazioni. Eludere l’io, occultarlo per avere uno sguardo diretto ed oggettivo è impresa impossibile. Tutto ciò è paradossale. Invece bisogna considerare che esiste sempre una componente emotiva dell’artista: la sua soggettività. C’è sempre un quid mentale e parziale, così come è innegabile che esiste una realtà in certa parte comune e condivisibile. Spesso viene stimato grande poeta colui che riesce a descrivere sensazioni, emozioni o pensieri, che la maggioranza delle persone fino ad allora non vedevano, come il fanciullino del Pascoli. Cercare di eludere l’io per vedere meglio le cose, per distanziarle, per vederci più chiaro è impresa vana a mio avviso. In questo senso nessun artista può registrare oggettivamente il suo inconscio. È impossibile. Deve esserci sempre la mediazione della coscienza. Inoltre l’inconscio è per gran parte inattingibile e la coscienza non può accedere totalmente ad esso: molte zone restano inesplorate. Infine Gian Luca Picconi ha parlato di "soggettivazione di gruppo" per gli autori di "Prosa in prosa". Questa "soggettivazione di gruppo" può andare bene in una antologia, ma di che cosa se ne fa un lettore comune, quando legge la silloge di uno di questi poeti? Forse ben poco. Ogni poeta in definitiva, grazie alla sua soggettività, è unico. È anche grazie alla soggettività che un poeta inventa un linguaggio o rinnova il linguaggio. Ognuno, anche il più mediocre, ha la sua angolatura e da questa scaturisce la sua particolare prospettiva. Si usa dire che un artista apre un mondo quando trova un nuovo filone di cose, ovvero rappresenta un mondo che fino ad allora non era stato rappresentato[18]. Per Claudio Magris il poeta è “un nessuno che parla per tutti”[19]. Un poeta lavora per intuizioni verbali, piccole rivelazioni gnomiche, illuminazioni liriche. È efficace quando le sue parole riescono ad essere evocative, quando riesce a esprimere il fluire di immagini nella sua mente e anche quando riesce ad accostare cose lontane tra di loro. Un artista può rappresentare una nuova realtà oppure se è della Neoavanguardia può cercare di trovare un nuovo linguaggio, cercando di dare forma all’informe. L’artista è tale quando fa diventare universali i suoi pensieri e le sue percezioni.

Note

[1] Ecco la poesia in questione:

NANNI BALESTRINI

(Da Almanacco Letterario Bompiani – Bompiani, 1962)

TAPE MARK I

La testa premuta sulla spalla, trenta volte

più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno

finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine

delle cose accade, alla sommità della nuvola

esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono

la ben nota forma di fungo cercando di afferrare.

I capelli tra le labbra, esse tornano tutte

alla loro radice, nell’accecante globo di fuoco

io contemplo il loro ritorno, finché non muove le dita

lentamente, e malgrado che le cose fioriscano

assume la ben nota forma di fungo, cercando

di afferrare mentre la moltitudine delle cose accade.

Nell’accecante globo di fuoco io contemplo

il loro ritorno quando raggiunge la stratosfera mentre la moltitudine

delle cose accade, la testa premuta

sulla spalla: trenta volte più luminose del sole

esse tornano tutte alla loro radice, i capelli

tra le labbra assumono la ben nota forma di fungo.

Giacquero immobili senza parlare, trenta volte

più luminosi del sole essi tornano tutti

alla loro radice, la testa premuta sulla spalla

assumono la ben nota forma di fungo cercando

di afferrare, e malgrado che le cose fioriscano

si espandono rapidamente, i capelli tra le labbra.

Mentre la moltitudine delle cose accade nell’accecante

globo di fuoco, esse tornano tutte

alla loro radice, si espandono rapidamente, finché non mosse

le dita lentamente quando raggiunse la stratosfera

e giacque immobile senza parlare, trenta volte

più luminoso del sole, cercando di afferrare.

Io contemplo il loro ritorno, finché non mosse le dita

lentamente nell’accecante globo di fuoco:

esse tornano tutte alla loro radice, i capelli

tra le labbra e trenta volte più luminosi del sole

giacquero immobili senza parlare, si espandono

rapidamente cercando di afferrare la sommità.