ago 022021

Ed a Ligea, là spinta, ov'è Terina,

Sepoltura darà nautica gente

Nella spiaggia all'Ocinaro vicina,

Che impetuoso inonderà sovente

Il sepolcro di lei

L'Ares vi lava, con le sue acque purificatrici,

la tomba della giovinetta dai piedi d'uccello,

la Sirena Ligea.

Così si trova scritto nella Cassandra del tragico poeta calcidese Licofrone (IV-III secolo a.C.)

***

Se questo scritto, fosse un’ immersione in un mondo lontano, anzi, lontanissimo dal nostro? Il nostro mondo, così preoccupato, confuso, agitato, così avvilito per il futuro incerto e insidioso, così mortificato nelle coscienze straniate e fragili; il nostro mondo, lasciamolo un po’ da parte.

***

Ligea era bella, aveva capelli di seta e occhi grandi. Era una sirena e lo sappiamo di cosa fossero capaci le sirene se il povero Odisseo dovette essere legato saldamente dai suoi compagni all’albero della nave perché non soccombesse al richiamo ammaliatore e funesto del loro canto.

Non è detto però che fossero tutte così mortifere per gli infelici che non resistevano alla loro magia. Taluni affermano che, invece, sapessero consolare gli uomini se a loro era consegnato un destino ingiusto e che nel momento della loro morte dessero il più dolce dei viatici (parliamo del loro canto armonioso, naturalmente).

Dunque, Ligea era la più piccola delle sirene. Anche lei, forse, figlia di Forci e di Ceto. Anche lei, come le consorelle, per non aver salvato la figlia di Demetra dal rapimento di Plutone, punita a diventare sirena. Busto di fanciulla, braccia nude, corpo di uccello, canto ammaliatore. Pare che tutte gradissero, come sede, le nostre coste e che non fossero più di tre o quattro. Travolta da un destino di morte, Ligea, piccola sirena, piccola fanciulla, si affidò alle onde vorticose del mare e il suo corpo fu trovato alle foci dell’Ocinaro, nel Golfo di Sant’ Eufemia e qui marinai pietosi la seppellirono.

L’Ocinaro, con tutta probabilità era il fiume Bagni e Terina, posta tra Sant’Eufemia ed Aiello, fu distrutta dai Saraceni intorno al 950. Il monumento sepolcrale di Ligea non è stato mai trovato. D’altra parte, che leggenda è se non conserva quel tanto di mistero che la rende ancora più attraente?

***

Cupi a notte i canti suonano

Da Cosenza sul Busento

Cupo il fiume gli rimormora

Dal suo gorgo sonnolento.

Su e giù pel fiume passano

e ripassano ombre lente

Alarico, i Goti piangono

Il gran morto di lor gente

Altra leggenda, altro mistero. Questa volta nessuna sirena prematuramente morta a suscitare pietà. Alarico, di lui parliamo, re dei Visigoti della dinastia dei Balti, in Mesia, provincia romana del Basso Danubio e magister militum, titolo al quale teneva in modo particolare, fu funesto quanto mai al destino di Roma saccheggiata orrendamente per tre giorni nell’ Agosto del 410.

Non meno funesto alle terre del Mezzogiorno che attraversò col suo esercito diretto in Sicilia e intenzionato a trascorrere l’inverno nel Bruzio per poi combinarne di belle anche nella vicina Africa. Capua e Nola furono occupate e saccheggiate.

A dare fede a Paolo Diacono si conosce che-

«Quindi menando clamore e strage per la Campania, la Lucania e il Bruzio, pervennero a Reggio, desiderosi di attraversare, in Sicilia, lo stretto di mare. In quel luogo, volendo salpare, salirono sulle navi: colpiti da un naufragio perdettero parecchi dei loro[…]. Alarico mentre fra queste cose deliberava ciò che si dovesse fare, perì presso Cosenza di morte improvvisa. I Goti deviando con il lavoro dei prigionieri il fiume Basento dal suo alveo, seppelliscono Alarico nel suo letto: e restituendo il fiume al suo proprio corso, uccidono i prigionieri, che erano stati incaricati di scavare, affinché nessuno potesse conoscere il luogo».

Dello stesso evento scrive anche Giordane, storico latino di origine gota o alanica, che ebbe modo di leggere la vera “ Historia gothica” di Cassiodoro di Squillace, ministro e primo consigliere dei re goti da Teodorico a Vitige. E allora si tratta di leggende o di storia?

Sono leggende (cose che devono essere lette) legate da un filo abbastanza tenace alla storia dalla quale attingono la materia reale, che in seguito viene consegnata alla fantasia dei popoli e arricchita da particolari immaginifici.

De Rivarol, ad esempio, viaggiatore in Calabria nel ‘700, affermò che nel secolo XV, dentro alla fanghiglia del fiume Crati, si scoprì il corpo di Alarico, «chiuso in due scudi ben saldati». Egli ignorava o volle farlo, la testimonianza dello storico bizantino Olimpiodoro, nativo di Tebe d’Egitto, che nella sua Storia, dal 407 al 425, dedicata all’imperatore Teodosio II, fece tramontare la leggenda del tesoro di Alarico, tesoro che fu portato in Francia, a Narbonne. Lo stesso descrisse infatti, con precisione impressionante, il matrimonio di Ataulfo, re dei Visigoti, succeduto al cognato Alarico, con Galla Placidia, nel gennaio del 415, proprio a Narbonne. Lo sposo visigoto, vestito da romano, offrì alla sposa i preziosi sottratti da Alarico a Roma.

Olimpiodoro è di sicuro affidabile, sia perché coevo ai fatti, sia perché gli storici, gli archeologi e i letterati che finora hanno cercato il tesoro, partendo dalle fonti latine ma trascurando quelle bizantine, hanno fatto, è il caso di dire, un buco nell’ acqua sia del fiume Busento che di quello del Basento.

ott 142020

<< Il linguaggio è la casa dell’Essere, nella sua dimora abita l’uomo, i poeti e i pensatori sono i custodi di questa dimora >>

Martin Heidegger

*

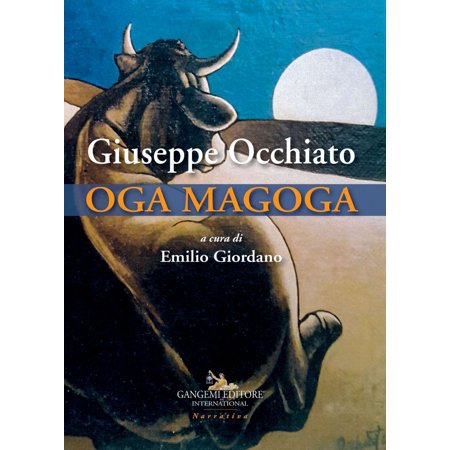

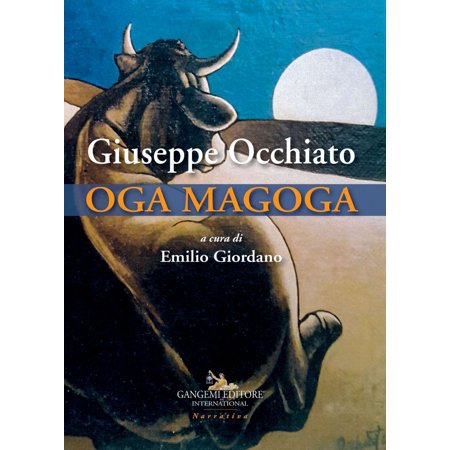

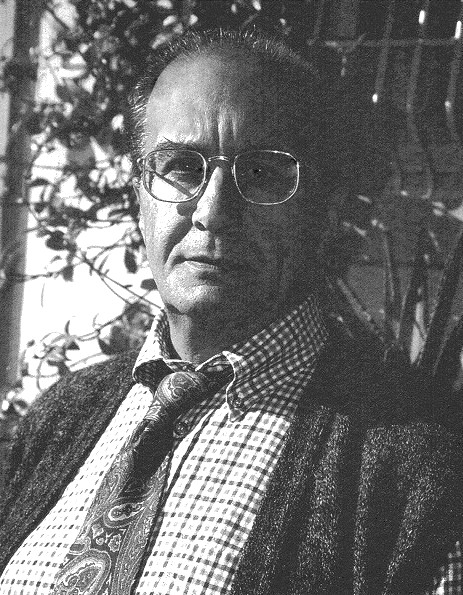

All’ interno di una cattedrale, bellissima, misteriosa e complessa nella sua architettura, - coni d’ombra ed epifanie di luce, guglie affilate e archi morbidi, voci sommesse ed echi di grida taglienti – così ci sentiamo percorrendo le pagine, più di mille, di Oga Magoga, opera mondo, definizione molto usata, così come ripetuta è l’attenzione dei critici, poco numerosi ma tutti autorevoli, al lunghissimo tratto di vita che l’autore, Giuseppe Occhiato di Mileto, ha impegnato nelle varie stesure dell’opera. Cinquanta anni di sudatissime carte, di conoscimenti e ancor più di disconoscimenti- è autore della Calabria, letteratura marginale, terragna, non degna di stare al fianco di quella nazionale, men che meno di quella internazionale- una prima stesura in versi che evolve in altre in prosa, quindi l’edizione in tre volumi nel 2000- silenzio assordante, a parte il premio Corrado Alvaro del 2003, un convegno nel 2011 a un anno dalla morte, per ricordare o per svelare la grandezza dell’autore, saggi memorabili, ciascuno nel nome e per conto di una parte selezionata all’interno della magmatica e complessa materia narrativa, non solo di Oga Magoga ma dell’intero percorso , dall’esordio con “Carasace” del 1989, a “Lo Sdiregno” del 2006 a “L’ ultima erranza” del 2007-Infine, nel 2019, la nuova edizione, per Gangemi, a cura di Emilio Giordano. Il tempo dirà se qualcosa è mutato nel modo di considerare la letteratura meridionale.

*

<< E a un certo momento, alle note flautate dell’uccello notturno, si sovrappose […]una voce scardina e alloppiante che pareva arrivasse da remote distanze […]intrisa di misteriose promesse aurorali[…].Quella voce, quell’esile voce bagnata di luna, pioveva balsamo, pareva sgorgare da una fonte che era la fonte stessa della vita e della morte, si discioglieva e si fondeva con gli abissi del tempo; era la limpidezza, la tenerezza stessa della luce iniziale dell’universo, del mondo appena formato >>

Aprirsi alla bellezza, all’incanto di Oga Magoga, significa restituirle la sua più autentica dimensione, quella poetica. Cercarne e rinvenirne la Poesia, categoria dello Spirito prima che caratteristica di Letteratura è il compito che ci siamo dati, per affetto verso tutto ciò che è canto dell’umana esistenza, narrazione di sfere sotterranee o celesti che nelle loro circonferenze trascinano uomini e cose.

Ogni assertività, ogni tentazione dichiarativa si eclissa, nel linguaggio dell’opera, per lasciare spazio e tempo alla “poiesis”, che è, nel suo significato originario, portare alla luce ciò che è nascosto e che aspetta dall’origine del suo farsi, proprio di essere portato alla luce in un canto epifanico che tocca l’origine del mondo, il cuore stesso dell’Essere. Il linguaggio, lo crediamo per vero, è la casa dell’Essere. Essenziale all’uomo, è dare voce a ciò che accade e si manifesta, come a ciò di cui si ha memoria, che sia guerra o strazio, attrazione di ‟amorosìa” o richiami di stelle. Ugualmente è dare presenza a forze sotterrannee, orrifiche e maligne che chiamano alla morte e allo ‟scenufregio”. C’è un cammino ineludibile che da sempre, ci porta a dipanare e a spiegare ciò che nel linguaggio è sommerso, a oggettivare quanto si presta a necessità di chiarezza, e nello stesso modo, a velare, a chiudere ogni accesso a quanto rimane a noi, di mistero e di oscurità.

Non è questa l’essenza della Poesia, non è questa la sua natura, la ragione stessa del suo esserci? Poiché la Poesia è chiamata a nominare, essa nominando le cose le chiama nella loro essenza, le fa vivere, le anima e le cambia.

Per queste ragioni, il linguaggio di Oga Magoga è linguaggio poetico. Il suo procedere circolare rende possibile ritrovare, nello scorrere delle lunghissime pagine, personaggi ed eventi ogni volta nuovi, ancora con le loro storie da vivere o da rivivere. Lento procedere che, esige un lettore ‟paziente e intelligente” e che ci pone di fronte a un parlare liberato e salvato nelle sue forme di originario o ricostruito dialetto.

Liberato da fin troppo usati nodi formali e dalle incrostazioni che ne trattenevano la voce e salvato dal pericolo di restare sommerso in una dimensione di smemoratezza e di lontananza.

Il dialetto, mosaico di più parlate, nelle strutture macro - interazionali, così come in quelle micro - interazionali, frase dopo frase, parola dopo parola, è suono e senso che rivela, mai del tutto, i moti dell’animo di ciascun personaggio che è percepito prima e interiorizzato dopo dal lettore per come il narratore lo ha voluto e per quanto ha saputo depositare, all’interno del suo spirito, di commozione, di incanto, di dolore -

<< Si sentì di colpo come svuotato e assonò tutta la pezzentia sua, avvertì acuta la propria solitudine, nudo e mortigno sotto le stelle che lo salutavano, stelle lustruose e puntute come zaffiri […]si riconosceva sotto il proprio cielo […]ma nonostante ciò si sentiva solizzo e lontano, disperatamente lontano come quello stellato che ruotava con l’invisibile cielo, intorno alla terra, perdutamente >>

L’autore non soltanto parla il linguaggio, ma parla del linguaggio, mostrandocene il profilo, la trama, gli elementi che si formano tra i parlanti e il loro stesso parlare, tra quello che viene “liberato” nella parola e quello che nella parola, resta inespresso -

<< Non riusciva a rassegnarsi di fronte a quel corpo nudo, abbandonato dalla gioia della vita, spogliato per sempre dalla capacità di amare, di soffrire. E nudo, spogliato come quel corpo si sentiva ora anche lui, svuotato di ogni desiderio di vivere con un deserto di lontananza e di desolazione nel cuore >>

Nella lunghissima narrazione di Oga Magoga, si riversa il carico di memorie in cui la ‟multeplicitè distincte”, tempo storico conseguenziale, e la ‟ multeplicitè confuse”, tempo della coscienza individuale, care a Proust, sono ugualmente presenti. L’autore ricorda e rivive, dimentica, per poi, sospinto dall’ intelligenza poetica, tornare a ricordare e a immaginare.

La coralità di sentimenti, traviamenti, terrori di forze sotterranee e aeree, abita agevolmente con la singolare, netta presenza di personaggi che valgono non in quanto parte di una comunità, ma in quanto individualmente e singolarmente chiamati a rispondere di sé stessi, a mostrarsi e dichiararsi sullo scenario ora magico, ora realistico negli eventi narrati -

<<Qua di passaggio ne vengono tanti, ma lei li seleziona […]E li trattiene, li intrattiene, li infascia con le sua carezze […]li allazza con le sue parole, con la sua voce cantalora […]li sana se sono malati, li alliscia, li pasce, gli dà i tesori delle carni sue […]

*

<< Quella saracina che si nascondeva chissà dove nelle fuliggini della notte[…], per quanto lontana che fosse, per invisibile che fosse, aveva una sua presenza assoluta […]era portatrice d’un mistero inscrutabile, disponeva di un mistero fatale [… ] >>

*

<< Dianora si sentì un pochicello rassicurata e si accostò a Rizieri, stringendogli il braccio in segno di fidanza, di amorosìa. La notte sorrise a quella nocentella e intanto che andava a poco a poco preparandosi all’alba, le infuse nelle tele della pettorina una dolce calma […]>>

Sono Fara, Orì e Dianora, le tre stelle che infasciano il cuore del ‘volantino’ Rizieri.

La quarta stella, Vavara, è lontana, a lui, irrimediabilmente negata.

Oltre, una voce di reale portata tragica -

<< Figlicello mio patito, figlicello mio perduto, mormoriava e la voce le usciva dal petto […]come spirasse anche lei […]figlicello mio spogliato, chi fu che ti portò a questo calvario? Chi ti volle flagellato, trafitto? […]Ah, figlio tribolato, chi ti passò le carni gentili ?>>

Nel pianto straziato di donna Zarafina che ha fatto da mamma a Rizieri, e ora lo piange, ‟lazzariato” nazareno, come non avvertire, l’eco del pianto della Madonna di Jacopone?

Dare conto di ciascuna delle presenze femminili in Oga Magoga ci darebbe conferma della nostra convinzione dell’essenza poetica del romanzo così come inoltrarci nelle ”affatanti” immagini della natura, presenza dai tratti umani capace di farsi dolente spettatrice degli ‟scenufregi” terreni -

<< Si levò […]un’albasia tenerella, lasciò il suo giaciglio di rose e di gigli […]spiegando la lunga capellatura […]. I capelli splendevano tersi, parevano matassine d’oro […]ma vide la scena del mondo […]le sue dita si levarono a coprire gli occhi già offuscati di lacrime […]Come posso levarmi, come posso aprire le porte della luce?>>

L’ineffabile messaggio di un’opera dalle innumerevoli implicazioni, dai tanti rimandi di letteratura, resi noti dallo stesso autore, è che scavare nel fondo enigmatico della storia e della vita è necessario. Alla fine, però, dopo aver chiamato presso di sé le cose dalla lontananza e averle nominate nella loro essenza e averle inscritte in un ambito di cielo e di terra, di creature reali o immaginate, presenti o nascoste e temibili, il mistero stesso della storia e della vita resta irrimediabilmente chiuso e lontano –

*

<<Faremo un giorno una carta poetica del Sud; e non importa se toccherà la Magna Grecia ancora, il suo cielo sopra immagini imperturbabili d'innocenza e di sensi accecanti. Là forse, sta nascendo ‟la permanenza” della poesia.>>

Salvatore Quasimodo

mar 192020

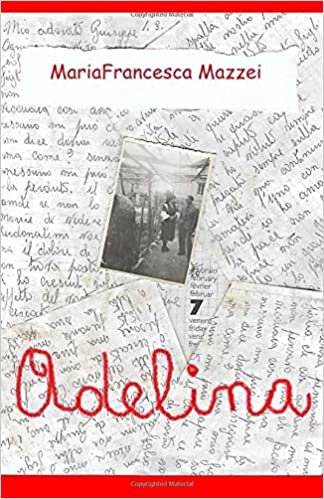

ADELINA

“Quindici anni, magrolina, capelli scuri e sguardo vispo, Adelina tornava a casa dopo essere stata tutto il pomeriggio a cucire dalla sarta”.

Esiste in letteratura una memoria involontaria, punto nodale del pensiero che narra e che impone il confronto con il proprio sé di ieri.

In tal modo la verità letteraria si piega armonicamente al flusso del ricordo ed attua, in quello che è processo aristotelico di anagnorisis, un riconoscimento che si fa coincidenza perfetta e fortunata tra pensiero e ricordo.

Per queste ragioni la protagonista del romanzo è affidata alla tenerezza del ricordo non meno che all’ adesione ai canoni della narrazione di realtà che è sguardo attento sul mondo, osservazione senza veli e senza intenzione alcuna di modificarne la forma o di cambiare la sostanza in qualcos'altro.

Non vi è alcuna forzatura nel guardare in faccia la realtà, nel dire sentimenti e accadimenti ma interesse, cura, affetto. Si avverte in ogni pagina l’esigenza di partecipare alla storia di ciascuno evento, ciascuna persona, di ciascuno oggetto.

Vibrante di aspettative il rito di passaggio all’età adulta che la madre sollecita quasi spinta dall’ urgenza di introdurre la figlia in un ambito più definito, voluto dai canoni della piccola società a cui appartengono e che reclama donne di fatica, adulte e votate, tra matrimoni e lavoro, al sacrificio perenne di sé –

“Adelì, […] tra due settimane sarà il tuo compleanno, il giorno in cui compirai sedici anni e il giorno in cui ti vestirai da pacchiana[…] Tutti i giovanotti ti vorranno conoscere, ma mi raccomando, scegliti nu buenu partitu”

La vita di Adelina è segnata dall’attesa, dal dolore, dalla solitudine.

Adelina attende, sa attendere, nel senso che è proprio al termine, tende verso qualcosa, verso qualcuno.

“Molte delle sue amiche erano già maritate[…] ma lei era certa che prima o poi l’amore avrebbe bussato alla sua porta”

In un tempo soggettivo e circolare che scandisce il passare e il tornare delle stagioni, il passare e il tornare delle persone, Adelina nella zona intermedia fatta di accettazione, di pazienza e di accoglimento che la vita le costruisce con invincibile ostinazione, vive le sue esperienze di donna, l’amore, la nascita dei figli, il rapporto con il paese, la fatica di un lavoro stremante e di feudale crudezza-

“ Settembre arrivò e anche il momento della raccolta delle olive. A Don Ciccio [ …] nu poveru miserabile che era riuscito a entrare nelle grazie del signorotto locale, non importava niente dell’enorme fatica di quelle donne”

L’autore-narratore non giudica, non guarda dall’alto, non detta la sua onniscienza ma non si eclissa. Entra con cautela nella vita della protagonista, ne condivide gli umori, i sentimenti, i valori. Capita che lasci trasparire il suo punto di vista, al solo scopo, però, di fornire al lettore la mentalità della comunità popolare-

“ Adesso, come si conveniva ad una ragazza prossima a sposarsi, non le era più permesso di uscire da sola[…] figurarsi di andare alla fontana a prendere l’acqua”

Ebbe ad affermare Verga alle prese con “I Malavoglia, che “chi osserva lo spettacolo della lotta per l’esistenza non ha il diritto di giudicarlo” perché, la letteratura, dalla nostra visuale, non è evasione, né gioco, ma incessante interrogazione sul destino dell’uomo, a qualunque classe sociale appartenga e in qualsiasi latitudine viva.

La letteratura racconta e riflette e invita a riflettere sul bene e sul male, sull’ amore e sulla morte, sull’ eterno perpetuarsi dello spirito della realtà che è esso stesso realtà e perciò stesso chiude la strada alla trascendenza e alla metafisica.

Ne deriva un linguaggio di cose, nude, essenziali, elementari, mimetiche della vita della protagonista che incontra presto il dolore che si fa morte portandole via Vittorio, il marito tanto amato.

“ Vittorio era morto[…] cosa avrebbe detto alle sue creature, dove andavano a finire[…] i loro sogni, la loro vita da trascorrere assieme”

Nessun punto di domanda, la protagonista sa. La morte distrugge e cambia. In queste pagine, le più lunghe forse dell’intera narrazione, convivono, senza alcun artificio, le riflessioni di Adelina sul proprio destino che dichiarano quanta solitudine dolorosa abiti la sua anima e un’idea di coralità che si affaccia nei paesani che si stringono a lei, nei parenti che si prendono cura dei figli. E’ solo fugace impressione.

Marcellinara non è il paese de “I Malavoglia”. E’ altro da sé anche quel piccolo mondo parentale e amicale, chiuso alla storia che resta fuori dallo svolgersi di un tempo quotidiano, che al suo interno e non solo per gioco di letteratura, contiene e mantiene una narrazione nella narrazione.

“Scese dal letto[…] andò diritta verso il comò[…] estrasse una vecchia agenda scaduta[…] cominciò a parlare con la parte più nascosta di sé”

Adelina racconta, si racconta, in un dialogo con il figlio morto, Giuseppe, il primogenito, che, non essendole dato di conoscerne altra, ha la sola grammatica del dolore.

"Mi hai passato il cuore con la spada, ogni momento ti chiamo ma tu non rispondi mai: perdonami se ti do pena […]

E’ la narratrice stessa che diventa, a intervalli non misurati e perciò più efficaci, la protagonista. E’ lei che interrompendo l’andamento cronologico del romanzo, ci informa della morte del figlio più grande, al quale dice l’insensatezza e l’irrimediabilità del dolore. Il narrare diviene interiorità, si trasforma in una dimensione di silenzio e di nascondimento in cui si riversano i dubbi di Adelina sulla giustizia divina.

“Ho pregato sempre Dio di aiutarmi[…] ho avuto tanta pazienza e coraggio[…] Il Signore dice Beati quelli che piangono che saranno consolati, ma io[…] chi sa se avrò la ricompensa?”

E’ nel suo diario gelosamente custodito, che sono collocati tutti gli stati e i processi più importanti della sua vita affettiva e intellettiva. Adelina, Io pensante, dilaniato dal dolore pretende l’esclusiva conoscenza dei suoi contenuti interiori.

Nello spazio privato dell’ interiorità Adelina consuma il mistero dell’essenza umana.

Lo fa, e non può essere diversamente, con un linguaggio elementare e a volte sghembo del parlare comune. Tanto più intensamente preciso nella sua carica di sentimenti dolorosi, quanto più impreciso nelle forme e nei modi della sintassi . La visione oggettiva, reale, delle cose, è temporaneamente sospesa. Al suo posto, una nuova dimensione che trascende l’oggettività e si fa simbolo dell’umana condizione di sottomissione al dolore.

La narrazione continua il suo corso, Adelina è ancora affidata alla parola che narra, racconta e per ciò stesso “conta” in una combinazione di elementi che segue l’intenzione, non tanto di superare la finitezza della parola quanto di mantenere sorvegliato il territorio su cui evento dopo evento si completa la tessitura della vita di Adelina.

“Filo dopo filo, punto dopo punto Adelina era riuscita a ricostruire la sua vita, con quello che guadagnava facendo la sarta[…] aveva mandato avanti la famiglia, senza chiedere niente a nessuno, sempre fiera e con la testa alta”.

La mappa di una storia non minimale, né metaforica si conclude qui. Letteratura di cose che appartengono ai piccoli mondi più che ai grandi, alle dimensioni sconosciute più che a quelle manifeste e che reclamano che l’abnegazione, la purezza e il coraggio siano categorie universali anche nel chiuso di un animo semplice e nascosto.

gen 212020 Il brigante Bizzarro, seminava il terrore nelle Calabrie, trucidava senza pietà intere famiglie. Toccò anche a quella di Margherita, “donna del Brigante”, “brigantessa” per amore prima, per convinzione, dopo. Nei confronti del brigante, assoluta dedizione al punto da divenire più audace e più temibile di lui. Catturata, resistette a lungo ad una prigionia che non presentava certo minori disagi rispetto a quelli della latitanza. Bizzarro, sicuramente irresistibile con le donne briganti, ebbe però un destino atroce.

Il brigante Bizzarro, seminava il terrore nelle Calabrie, trucidava senza pietà intere famiglie. Toccò anche a quella di Margherita, “donna del Brigante”, “brigantessa” per amore prima, per convinzione, dopo. Nei confronti del brigante, assoluta dedizione al punto da divenire più audace e più temibile di lui. Catturata, resistette a lungo ad una prigionia che non presentava certo minori disagi rispetto a quelli della latitanza. Bizzarro, sicuramente irresistibile con le donne briganti, ebbe però un destino atroce.

Dopo Margherita, si innamorò di Niccolina Licciardi e condivise con lei molte imprese brigantesche. Ne ebbe un figlio. Il neonato con il suo continuo piangere costituiva un pericolo per i due, braccati dai piemontesi. Fu così che Bizzarro uccise il piccolo scaraventandolo contro la parete di una grotta.

Niccolina non pianse, seppellì il piccolo e rimase a lungo a guardia della sua tomba. Poi, di notte, mentre Bizzarro dormiva, gli fece saltare le cervella con un colpo di fucile. Lo decapitò e si presentò con la testa del bandito avvolta in un panno presso il governatore di Catanzaro. Incassò la taglia e di lei si perse ogni traccia.

Sono storie di straordinaria ferocia e sebbene si siano certamente depositate, sui dati raccolti da cronisti dell’epoca, anche parti di leggenda, tuttavia ci sentiamo di affermare che il prodotto “del nero lago del cuore” di cui parlava Carlo Levi, a proposito del brigantaggio, fu ancora più orrifico se riferito alle donne. Queste, perduta ormai ogni possibilità di considerarsi parte del contesto sociale, denigrate e sconfessate dalle famiglie, private di ogni femminile grazia, riversavano con spietata lucidità odio e orrore sui propri nemici. I profili delle donne briganti sono stati tardivamente considerati dagli storici e quasi sempre circondati da un alone mitico.

La considerazione degli atti dei processi, ha riportato, nella storiografia de brigantaggio femminile, la necessaria oggettività e l’organicità della narrazione ma ha fornito dei racconti fortemente condizionati dalla visione storica che nel momento della compilazione dei trattati si avevano del brigantaggio e in particolare di quello femminile.

Ne è un caso, un testo di Jacopo Gelli del 1931 che risente fortemente della visione che del fenomeno si aveva nei primi decenni del novecento: le brigantesse erano volgarissime delinquenti asservite alla malavita di macchia.

Nei primi anni settanta, ne fa fede un testo di Franca Maria Trapani, le donne briganti vengono considerate una cellula pensante, perfettamente autonoma, rispetto alla controparte maschile. Quasi un’avanguardia della ribellione allo strapotere atavico che nel Mezzogiorno d’Italia imponeva alle donne sottomissione e asservimento. Tesi, quest’ultima, convalidata dagli ultimi studi che attraverso il più severo recupero degli atti processuali e delle cronache del tempo, hanno fatto chiarezza sulle componenti sociali ed economiche che hanno contribuito a costruire la figura della donna brigante con ogni possibile implicazione di violenza e di ferocia.

***

Filomena Pennacchio fu certamente una delle più note tra le brigantesse. In Irpinia, nella provincia borbonica del Principato Ultra, dove era nata in una famiglia poverissima, faceva la sguattera presso i notabili del luogo. Incontrò Giuseppe Schiavone, capobanda lucano e lo seguì nelle sue imprese criminose. Nella banda era lei a comandare e a decidere ogni mossa e niente doveva spaventarla se prese parte attiva all’ eccidio di nove soldati del 45° Reggimento di fanteria a Sferracavallo nel 1863. Contraddittorio il racconto della sua generosità mostrata in più occasioni e proprio nei confronti di alcune vittime della banda dello stesso Schiavone. Ugualmente note le sue avventure amorose. Oltre che di Schiavone fu la donna di Carmine Crocco, capo indiscusso di tutte le bande lucane, di Nico Nanco e Donato Tortora luogotenenti dello stesso Crocco. Alle brigantesse non facevano difetto i sentimenti d’amore manifestati a volte con modi teneri e delicati.

Maria Suriani ricamava i suoi messaggi d’amore sui fazzoletti che mandava al Capitano Cannone; di un’altra non bene identificata si conserva una tovaglietta con l’immagine ricamata dell’amante.

Né l’istinto materno veniva soffocato e spesso capitava che, dopo la cattura, sotto i panni maschili si nascondesse una donna brigante in stato di gravidanza. La stessa Filomena Pennacchio aspettava un figlio da Schiavone quando questi venne arrestato in seguito al tradimento di Rosa Giuliani alla quale la più avvenente Filomena aveva sottratto il suo uomo, proprio lo Schiavone. La Pennacchio mostrò una buona dose di istinto di conservazione. Tradì più volte i suoi compagni di banda per ottenere sconti di pena. Fece arrestare altre due brigantesse, Giuseppina Vitale e Maria Giovanna Tito. Dei venti anni di carcere ai quali era stata condannata, ne scontò solo sette. Tornata in libertà, nessuno seppe più niente di lei.

Lucana di Ruvo del Monte fu Maria Giovanna Tito. Poverissima, divenne, dopo l’agosto del 1861, manutengola della banda di Carmine Donatelli Crocco. Questi, aveva espugnato la cittadina di Ruvo, vincendo la resistenza dei suoi abitanti. Maria Giovanna divenne l’amante del Crocco e quando questi le preferì un’altra donna entrò per volere dello stesso Crocco, nella banda di Agostino Sacchetiello che contava 162 uomini e 60 cavalli. La brigantessa si comportò da vera sanguinaria tanto da meritare l’appellativo di “iena”. Filomena Pennacchio di cui abbiamo già scritto, la tradì e lei fu arrestata a Bisaccia il 29 novembre del 1864 in casa del prete Gemiano Rago, dove aveva trovato rifugio, insieme ad altri compagni di avventura. Processata dal Tribunale Militare di Guerra di Avellino, fu condannata a 15 anni di lavori forzati. Era il 30 Giugno del 1865. Nell’Aprile del 1868 le fu ridotta la pena a sette anni. Diversa la storia di Luisa Cannalonga che nutriva un odio profondo contro Garibaldi, odio che provvide a trasmettere ai due figli, Rosario e Gaetano Tranchella. Nel 1862 le fu imposto dalla Prefettura di Salerno, il domicilio coatto, perché sospettata di collaborare con bande di briganti. Il figlio più grande, Gaetano le fu ucciso e visto che era tornata libera, cercò la donna del figlio e il nipotino e insieme tornarono ad una vita normale.

Qui concludiamo il nostro racconto sulle donne briganti che non meno dei loro uomini o dei loro capi, scrissero un capitolo cruento ma di sicuro significativo nella storia del Mezzogiorno d’Italia.

ott 082019BRIGANTAGGIO AL FEMMINILE: le donne briganti del  Meridione pre e post- unitario.

Meridione pre e post- unitario.

«Le guerre brigantesche furono combattute senza speranze e senza arte , guerre infelici e destinate sempre ad essere perdute ma sorte da un’elementare volontà di giustizia che nasceva dal nero lago del cuore»

Carlo Levi

La chiamavano Ciccilla, era di una bellezza fiera e appassionata. Nome all’anagrafe Maria Oliverio. Attività: brigantessa.

Argomento forse trascurato, se non ridotto colpevolmente ai soli aspetti folklorici all’interno di un fenomeno di grande complessità e assai studiato, quello delle brigantesse ha invece, nella storia meridionale del brigantaggio pre e post unitario, una parte di non secondaria importanza.

Scrive Rosario Villari che il brigantaggio fu in qualche misura connesso con le difficoltà politiche incontrate dal governo nazionale nelle province meridionali. Queste avevano avuto legami assai deboli con le idee e i fatti del Risorgimento Nazionale. Il brigantaggio si mostrò come l’esito disperato e barbarico di una mancata rivoluzione agraria. Il possesso e l’uso della terra da sempre sono stati fattore scatenante di rivolte e le classi rurali del Mezzogiorno arretrato e senza alcuna premessa di equilibrio, vedevano svanire ancora una volta la loro speranza di possedere la terra, poiché messi dalla legge, nell’ impossibilità di acquistarla o di riscattarla. Le masse contadine che non si erano del tutto piegate al predominio dei “galantuomini” mantenevano quasi del tutto intatto il loro potenziale di ribellismo.

La relazione alla Camera del 1862 di Giuseppe Massari, uomo politico già impegnato sul fronte del brigantaggio, all'epoca vero ostacolo all'unificazione dell'Italia, mise in luce le responsabilità di agenti borbonici e clericali nel fomentare il fenomeno del brigantaggio, piuttosto che le sanguinarie politiche repressive messe in atto dal nascente governo italiano per reprimerlo. In sostanza, concluse la relazione, "Roma è l'officina massima del brigantaggio, in tutti i sensi e in tutti i modi, moralmente e materialmente: moralmente perché il brigantaggio indigeno alle provincie meridionali ne trae incoraggiamenti continui e efficaci; materialmente perché ivi è il deposito, il quartier generale del brigantaggio d'importazione". La commissione d'inchiesta, pur raccomandando provvedimenti economico sociali, propose per l'immediato l'adozione di una legge speciale di carattere fortemente repressivo. Il 15 agosto del 1863 fu varata la legge Pica che sospese le libertà costituzionali nelle province infestate dai briganti e fece della repressione più rigorosa, come scrive D. Mack Smith “Non una misura eccezionale ma la regola sanzionata dal diritto”.

Giorgio Rumi, storico contemporaneo di matrice cattolica, scomparso nel 2006, affermò che per i mazziniani ed i garibaldini, il brigantaggio era il risultato di due politiche, quella di Torino e quella di Roma, con obiettivi opposti ma ugualmente responsabili rispetto a quanto accadeva nell’Italia Meridionale. Torino aveva sottovalutato la complessità della realtà storica, le strutture sociali e i dati ambientali e geografici del Mezzogiorno; a Roma, Francesco II, con l’aiuto di Pio IX, armava il Regno Delle Due Sicilie di fatto occupato da una potenza straniera. La Santa Sede prefigurava così una sopraffazione che andava denunciata e deplorata.

Torniamo, a questo punto, al nostro argomento centrale.

Nel fenomeno “brigantaggio” si pone un altro e altrettanto grave fenomeno, la presenza e gli atti di un non trascurabile numero di donne per nulla inferiori ai maschi in coraggio, ferocia e ardimento. A noi pare non avere influenza nell’ analisi del problema se si trattasse di “Donne del Brigante” o di “Brigantesse”. In entrambi i casi la donna del Meridione è una figura relegata a un ruolo subalterno rispetto al proprio uomo e alla società. La donna del Brigante ha “dovuto” seguire il proprio uomo perché controllata a vista dalle autorità governative, disprezzata dall’ opinione pubblica e in balia delle pretese dei galantuomini.

La “brigantessa” ha scelto la strada della macchia perché visceralmente e furiosamente indignata contro l’arroganza di un sistema che mantiene inalterate le condizioni di miseria delle classi subalterne, è una ribelle senza casa e senza legami che non siano quelli col suo uomo, brigante anch’egli, è una creatura irrazionale e istintiva capace di gesti di indicibile crudezza.

Ciccilla, Maria Oliverio, di Montalto Offugo, meritò l’attenzione di un grande scrittore come Dumas che sicuramente vide in lei una donna dai forti connotati romantici. Bellissima, lo abbiamo detto, era sposa di Pietro Monaco, brigante della Sila, sposato con la sorella di lei, Concetta. Altre fonti riferiscono che con Concetta, il Monaco avesse avuto solo una relazione durata poco tempo. Comunque sia, la Oliverio, uccise per gelosia e per vendetta la sorella, infierendo su di lei con ripetuti colpi d’ascia. A dorso di mulo, raggiunse il marito che fino ad allora vedeva di nascosto e divenne il capo della sua banda. La Oliverio agiva sempre con una ferocia tale da farla temere dai suoi stessi uomini. Trucidava la sue vittime senza pietà infierendo su di loro con colpi di rasoi e di coltelli. Alla morte del marito, fu arrestata e processata a Catanzaro. Contro di lei anche i familiari che l’avevano disconosciuta. Fu condannata a morte, unico caso nei confronti di una donna. La sentenza fu poi commutata in ergastolo. Dopo la sua morte, era facile, nella gente suggestionata o in qualche modo affascinata da una donna, a metà tra crudeli racconti realistici e particolari mitizzanti, sentir cantare queste parole: «la fimmina di lu brigante Monacu moriu, lu cori cumu na petra n’mpiettu avia»

Calabrese di Palmi, anche Francesca La Gamba, che agì prima dell’Unità, durante il decennio napoleonico. Francesca, divenne brigantessa per odio contro i Francesi che le avevano inflitto un indicibile dolore. Madre di tre figli, subì la vendetta di un ufficiale francese rifiutato da lei. L’ufficiale fece accusare i figli di aver fomentato un’insurrezione contro i francesi. I giovani furono processati sommariamente e poi fucilati. Francesca entrò allora in una banda di briganti e quando, in un’imboscata da lei ordita, cadde un drappello di soldati francesi tra cui l’ufficiale a lei acerrimo nemico, Francesca gli cavò il cuore e lo divorò. Non sappiamo se la conclusione della vicenda di questa donna sia stata arricchita dalla volontà di creare un’aureola mitizzante sulle donne briganti, è sicuro però che la ferocia di queste donne gareggiava con quella dei loro compagni di banda.

Fine orrenda quella di Michelina De Cesare, uccisa nell’Agosto del 1868 insieme a tutta la banda Guerra. Michelina era l’amante del capobanda Francesco Guerra che usava l’abilità tattica della donna nelle varie scorrerie di cui erano protagonisti. Il cadavere nudo di Michelina, orribilmente deturpato, venne mostrato in pubblico. L’effetto non fu quello sperato. Nessun timore nei contadini che videro quello scempio o nei briganti che ne ebbero notizia. Il brigantaggio, anche quello femminile, non ne fu minimamente scosso.

Il brigante Bizzarro, seminava il terrore nelle Calabrie, trucidava senza pietà intere famiglie. Toccò anche a quella di Margherita, “donna del Brigante”, “brigantessa” per amore prima, per convinzione, dopo. Nei confronti del brigante, assoluta dedizione al punto da divenire più audace e più temibile di lui. Catturata, resistette a lungo ad una prigionia che non presentava certo minori disagi rispetto a quelli della latitanza. Bizzarro, sicuramente irresistibile con le donne briganti, ebbe però un destino atroce.

Il brigante Bizzarro, seminava il terrore nelle Calabrie, trucidava senza pietà intere famiglie. Toccò anche a quella di Margherita, “donna del Brigante”, “brigantessa” per amore prima, per convinzione, dopo. Nei confronti del brigante, assoluta dedizione al punto da divenire più audace e più temibile di lui. Catturata, resistette a lungo ad una prigionia che non presentava certo minori disagi rispetto a quelli della latitanza. Bizzarro, sicuramente irresistibile con le donne briganti, ebbe però un destino atroce. Meridione pre e post- unitario.

Meridione pre e post- unitario.