dic 202022

Qualche tempo fa 18 donne denunciarono pubblicamente di essere state molestate da Jean-Claude Arnault, marito dell'accademica Katarina Frostenson. Questo scandalo travolse il premio Nobel per la letteratura. Da allora il Nobel per la letteratura è meno considerato. Negli anni si è molto discusso delle scelte a dir poco opinabili dell'Accademia svedese. Qualcuno riteneva a torto o a ragione che alcuni accademici alzassero il gomito. Ma quale scrittore può vincere il Nobel? Quali sono i requisiti? Ebbene chiunque abbia dato in termini generici "considerevoli benefici all’umanità” e chi "si sia maggiormente distinto per le sue opere in una direzione ideale". Ci sono sempre molte diatribe e polemiche riguardo al Nobel per la letteratura. Fortunatamente per ora nessuno si può autocandidare, ma nonostante ciò ci sono molte associazioni culturali, molte accademie di paesini sperduti che candidano al Nobel i loro preferiti. Certe candidature non sono minimamente credibili, ma certi personaggi in questo modo possono fregiarsi dell'etichetta "candidato al Nobel per la letteratura". Sicuramente per alcuni autori il Nobel è un'ossessione. Non sempre la candidatura viene fatta con cognizione di causa, a ragion veduta. Lo stesso Licio Gelli venne candidato al Nobel per la letteratura. L'associazione in teoria deve essere rispettabile e riconosciuta. Detto in termini più appropriati, deve essere selezionata dal comitato del premio Nobel per la letteratura. In Italia l'istituzione più seria in questo senso è l'Accademia nazionale dei Lincei, ma va bene anche il Pen Club. Dopo che è stato reso noto il nome del vincitore nei circoli letterari scaturiscono molte polemiche. Quando l'autore è sconosciuto ci si chiede chi sia questo carneade e molti pensano che sia dovuto a una ragione prettamente politica: alcuni sterili polemisti dicono per esempio che lo hanno scelto perché africano oppure perché oppresso ed esiliato, non per merito o bravura. A onor del vero le minoranze sono sottorappresentate. Pochi africani hanno vinto. Per non parlare degli scrittori asiatici. In compenso l'Europa può vantare un grande numero di vittorie. Niente contro la letteratura francese, certamente di grande tradizione, ma che dire delle sue 15 vittorie? E che delle 12 vittorie degli Stati Uniti? E che dire delle 8 vittorie della Svezia? E che dire del fatto che i cinesi sono 1 miliardo e 400000 ma solo due scrittori cinesi hanno vinto? Ci sono molte controversie. Innanzitutto come ha avuto modo di interrogarsi il poeta Luca Alvino: come mai per altre discipline il Nobel può avere vari vincitori mentre in letteratura no? Forse premiare più scrittori nello stesso anno significherebbe scrivere più motivazioni e ciò potrebbe apparire paradossale? Oppure bisognerebbe scegliere più scrittori e motivare le scelte con la stessa motivazione? Ma esiste una motivazione valida per più premiati? Andiamo oltre. Due volte è stato rifiutato il premio: da Pasternàk e da Sartre. Ci furono polemiche anche per il Nobel attribuito a Bob Dylan. Qualcuno sostenne che avevano dato il premio a un cantante, come se il grande menestrello fosse un semplice cantante.

Polemiche tutte nostrane ci furono per il Nobel a Dario Fo. Allora alcuni dissero che era stato premiato un buffone, mentre il poeta fiorentino Mario Luzi aveva subito una grave ingiustizia. Luzi certamente era un professore universitario stimabilissimo e allora veniva considerato il più grande poeta del mondo. Il poeta fiorentino aveva scritto capolavori come "Nel magma". Evitando l'effimero e cercando l'eterno non scadeva mai nel patetico, come ebbe a scrivere Carlo Bo. Giuseppe De Robertis scriveva che le sue poesie erano "un continuo parlare a sé, all'anima, o a persona vicina e compagna di vita". Luzi spiccava per la sua espressività, per il suo simbolismo, per la sua vita interiore così ricca, infine per il suo spessore culturale. Le sue opere si contraddistinguevano per gli endecasillabi canonici, per le analogie mai scontate. Luzi diceva a tutti che c'era sempre qualcosa di ermetico nel reale, un quid enigmatico e sfuggente. La sua condizione esistenziale assumeva una forma universale. L'animo umano compenetrava il paesaggio e viceversa, non a caso "l'albero di dolore" scuoteva "i rami". Era tutto teso a cogliere i propri moti dell'animo e al contempo "l'immobilità del mutamento". "Nel magma" si poteva rintracciare la sua più alta espressione per i fitti dialoghi, per gli interrogativi esistenziali, per la commistione felice di percezione e filosofia, per essere un libro sapienziale, proprio come alcune opere dell'Antico Testamento. Per chi volesse approfondire la conoscenza del poeta fiorentino è consigliabile leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali (Garzanti editore). Però pochi leggono Luzi. È sempre stato di nicchia, come moltissimi poeti. Pochi avevano letto la sua opera omnia, come fecero Carlo Azeglio Ciampi e sua moglie Franca, che passarono una notte intera a rileggere i suoi versi prima di nominarlo senatore a vita. Ma anche il sottovalutato Dario Fo non era da meno: aveva utilizzato il Grammelot in "Mistero buffo", aveva portato in teatro e fatto conoscere ai più Ruzzante. Certo politicamente poteva essere divisivo: era un uomo schierato e aveva difeso a spada tratta Adriano Sofri, che la Corte di Cassazione aveva condannato come mandante dell'omicidio Calabresi. L'Italia era spaccata in due tra innocentisti e colpevolisti a riguardo. A ogni modo Fo aveva molti meriti e alcuni lo definivano un giullare di Dio. Chi ha una certa età si ricorderà che gli fu comunicata la vittoria quando era in macchina con Ambra Angiolini, con cui festeggiò. L'Italia, per quanto non sia una nazione importante politicamente e la cui lingua sia parlata relativamente da poche persone, ha vinto il premio ben 6 volte con Carducci, Deledda, Pirandello, Quasimodo, Montale, Fo. Certamente ci furono delle polemiche per i Nobel alla Deledda e a Quasimodo perché alcuni letterati non li consideravano meritevoli, non li ritenevano all'altezza. Invece un gigante come Ungaretti non lo vinse mai. Lo stesso vale per Pascoli.

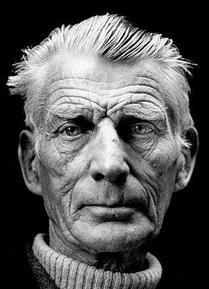

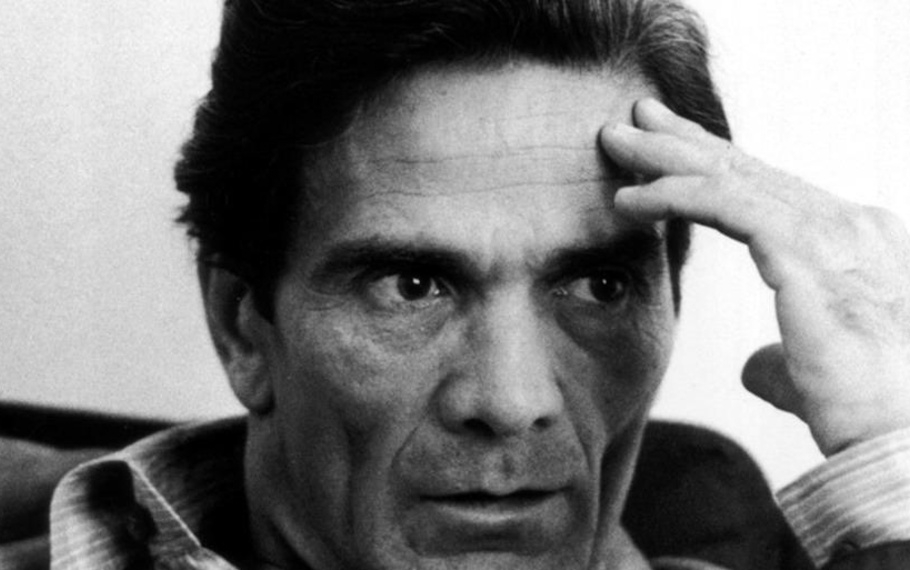

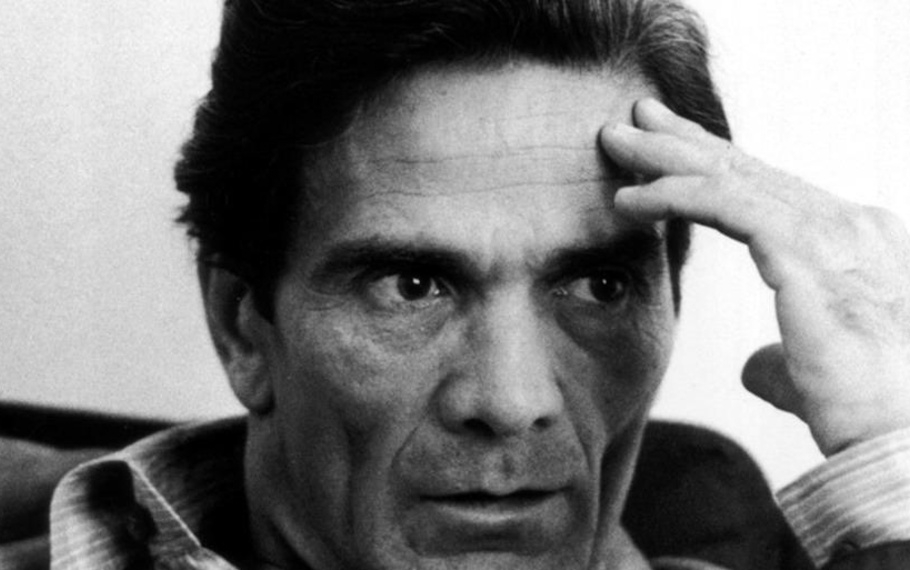

Alda Merini fu candidata ma non lo vinse. Aveva descritto l'inferno dei manicomi, la povertà, il disagio psicologico come nessuno. Il suo genio fu ripagato con l'indifferenza: fu sempre senza lavoro e fu sempre a corto di soldi. Gli italiani dimostrarono di non avere gratitudine e non diedero alcuna solidarietà a una donna così straordinaria, che aveva grande sensibilità. Albino Pierro fu in lizza e la sua candidatura accese i riflettori sulla sua Tursi. Tonino Guerra era ben visto a Stoccolma perché eccellente poeta e inoltre sceneggiatore di Fellini. In un suo celebre componimento scriveva che c'erano persone che da generazioni facevano case e non possedevano una casa. In pochi ma memorabili versi c'era tutta l'ingiustizia capitalista, l'iniqua distribuzione della ricchezza. Anche Alberto Bevilacqua fu candidato, ma da alcuni era ritenuto troppo commerciale, troppo presenzialista in TV. Comunque forse la vera ragione era che non gli perdonavano libri come "La califfa", in cui un'operaia si innamora del padrone, e "La polvere sull'erba", in cui trattava degli omicidi nel triangolo della morte nell'immediato dopoguerra. Pasolini se non fosse stato massacrato sarebbe stato in lizza per il Nobel. Ma il potere gliela fece pagare per i suoi Scritti corsari. Non lo colpì per la sua diversità, ma tramite la sua diversità. Lo colpì nel suo punto debole in una delle sue notti brave. Anche Zanzotto probabilmente fu uno dei papabili per la vittoria. Tra i suoi meriti quello di aver diffuso il dialetto veneto, di aver creato quasi dal nulla un nuovo modo di fare poesia, di aver denunciato l'inquinamento e la perdita di identità della sua gente nel cosiddetto mitico Nord-Est. Zanzotto era un poeta estremamente lucido e brillante. Un suo detto memorabile che amava ripetere nelle sue interviste e spiegava tutto sulla sua lirica "Al mondo" era che nella vita bisogna fare come il barone di Munchausen, ovvero bisogna tirarsi fuori dalle sabbie mobili afferrandosi per i capelli. Aveva come difetto il fatto che la sua poesia metteva a dura prova anche i più preparati, ma era allo stesso tempo il segno inequivocabile che con lui si dovesse fare letterariamente i conti. Anche Dacia Maraini fu candidata e non vale la pena soffermarsi perché è una scrittrice davvero celebre. Più recentemente molti avanzarono la candidatura di Claudio Magris per la sua produzione saggistica di elevata qualità e per la sua promozione della letteratura mitteleuropea. Si parlò anche di Roberto Benigni per la divulgazione della Divina Commedia. Qualcuno a onor del vero considerò biasimevole questa scelta. I più esigenti ritenevano che l'esegesi di Benigni fosse inadeguata, approssimativa e in un certo modo improvvisata, se si confrontava alla smisurata preparazione di Vittorio Sermonti. Naturalmente non poteva mancare tra i papabili il grande Umberto Eco, uno dei pochi intellettuali noti in tutto il mondo grazie a "Il nome della rosa". Era uno dei fondatori del gruppo 63 e pochi sanno che fu anche uno degli ideatori del Dams. Oltre a essere un grande scrittore fu un professore universitario, un semiologo, un saggista a tutto tondo. Disquisì su tutto nelle sue Bustine di Minerva per decenni. Scrisse anche un saggio breve di poche pagine su Mike Bongiorno, citato a sproposito da molti che ritenevano avesse scritto un intero libro sul celebre conduttore. Faceva discutere sempre. Per molti era un obbligo culturale comprare il nuovo libro di Eco. Era considerato all'estero uno degli italiani più intelligenti. Per capire l'Italia all'estero chiedevano lumi, interpellevano Umberto Eco. Ma nessuno è perfetto. Anche a lui non vennero risparmiate critiche in patria. Dicevano e scrivevano che era troppo comunista, troppo fazioso. Secondo alcuni era un professore universitario come molti altri, che aveva saputo sfruttare il momento opportuno. Invece in ogni cosa che fece si dimostrò in modo incontestabile molto originale, profondo, estremamente colto. Si parlò anche della candidatura di Roberto Vecchioni, stimato professore, noto cantautore e poi scrittore di alcune opere, pubblicate da Einaudi. Le canzoni di Vecchioni avevano una cifra poetica innegabile, erano pregnanti e piene di riferimenti colti, di rimandi al mondo greco. Vecchioni cantava di Aiace come di Euridice. Fu memorabile un confronto molto acceso alla trasmissione di Lilli Gruber tra Vecchioni e il grande poeta Valerio Magrelli sulla vexata quaestio del Nobel a Dylan. Magrelli rivendicava la superiorità della poesia e sosteneva che la canzone non fosse minimamente paragonabile. Vecchioni ricordava che anticamente le poesie venissero cantate. La questione era già dibattuta e comunque sempre molto controversa. Ricordiamo che è stato candidato a Stoccolma anche il poeta marchigiano Umberto Piersanti, che è autore Einaudi, operatore culturale, saggista, vincitore di prestigiosi premi letterari. Più recentemente è stato candidato al Nobel il professore e poeta Francesco Benozzo, che ha pubblicato tutti i suoi libri con Kolibris edizioni e che suona magistralmente l'arpa mentre canta i suoi versi. Nel 2021 è stato candidato a Stoccolma anche il poeta Guido Oldani, padre del Realismo Terminale. Ma veniamo ai soldi: il premio Nobel ha un grande ritorno economico per la casa editrice con cui pubblica lo scrittore o il poeta premiato. Già il premio Strega è una grande fortuna per un editore. Tutti vogliono comprare i libri dell'autore premiato. Immaginiamoci il premio Nobel oltre al fatto non indifferente che la vincita consiste in circa un milione di euro! A ogni modo gli accademici svedesi hanno fatto molte ingiustizie a livello planetario, non solo per gli italiani. Joyce, Tolstoj, Virginia Woolf, Fitzgerald, Borges, Proust, Nabokov, Roth non vinsero mai il celebre premio. Scorrendo i nomi dei vincitori ci accorgiamo che non necessariamente tutti hanno fatto la storia della letteratura, che talvolta alcuni sono rimasti seminoti. Viene da chiedersi se questo premio possa davvero contribuire alla letteratura, se il prestigio di cui gode è veramente meritato. Probabilmente il Nobel ancora oggi è molto utile a promuovere un autore, una nazione, una causa.

dic 162022

Siamo animali sociali, ma talvolta abbiamo bisogno di stare da soli. La vita oscilla tra questi due poli: socialità e isolamento. Talvolta c'è bisogno di stare da soli, riflettere sulla nostra vita, cercare di capire in quale direzione stiamo andando, farsi un esame di coscienza, come insegnava Ignazio di Loyola. La cosa migliore sarebbe trovare un equilibrio interiore, fondato su una sana alternanza tra questi due poli. La solitudine come la castità è molto più sopportabile se è una libera scelta e non una costrizione, dovuta a ostracismo, a emarginazione sociale. Anche stare troppo a contatto con gli altri può essere snervante, può esaurire. Alcuni lavoratori, che svolgono professioni di aiuto, soffrono di burn out, a forza di stare troppo a contatto col pubblico. Il grande poeta Kavafis scriveva: "E se non hai la vita che desideri cerca di non sprecarla nel troppo commercio con la gente". Si può essere soli perché si ha un problema, si vive una determinata condizione esistenziale, si soffre di un certo disagio. Gli altri però possono essere terapeutici così come possono essere l'inferno secondo Sartre. Filosoficamente qualcuno potrebbe affermare che stare con gli altri ci dà solo l'illusione di sentirsi meno soli, ma anche questa parvenza di convivialità è necessaria. Secondo uno studio del 2013 della Ohio University chi vive solo ha più probabilità di avere anomalie cardiache, di soffrire di depressione, di avere un sistema immunitario meno efficiente.

Oggi viviamo in una società senza comunità nella maggioranza dei casi. Alcuni si sentono soli e dicono che la città in cui vivono non dà loro niente, ma al mondo di oggi forse una città può offrire solo servizi e non sconfiggere la solitudine dei cittadini. Durkheim aveva coniato il termine anomia per indicare il disordine morale, la sensazione di anonimato, la mancanza di solidarietà della civiltà moderna e aveva chiamato anomico il suicidio dovuto proprio a questi fattori. Oggi quindi si è più soli probabilmente di un tempo. Nel mantovano e in provincia di Padova comunque è stato replicato il caso di Villa del Conte per vincere l’isolamento delle persone. Sono stati creati degli assessorati alla solitudine. Nell'antichità la solitudine era ricercata più spesso. Alcuni poeti antichi avevano un ideale di vita solitaria e bucolica. "Beata solitudo" dicevano i latini. Oggi siamo molto più connessi e più soli di un tempo. Gli psicologi chiamano tutto ciò solitudine digitale. Il caso esemplare sono i giovanissimi Hikikomori giapponesi che si rinchiudono tutto il giorno nella loro stanza per stare al computer. Il ritiro sociale è uno dei sintomi della schizofrenia, ma non è assolutamente detto che sia sempre patologico. La propria psiche è come un contenitore che non si può unicamente riempire del mondo o del proprio io. Probabilmente propendere verso il mondo o l'io dipende anche dalla personalità di base, dalla estroversione o introversione di un individuo. Cosa è che può vincere la solitudine? L'amore innanzitutto, poi l'amicizia, il senso di appartenenza a una comunità oppure a una generazione. Ma oggi non esistono più i movimenti studenteschi. Un tempo esisteva una fauna studentesca che apparentemente era lì per il famigerato pezzo di carta da portare ai genitori e poi in realtà reclamava il sacrosanto diritto di divertirsi, acculturarsi al di fuori degli schemi precostituiti, scopare, viaggiare, ballare. Erano stati scritti tre romanzi sulla realtà studentesca rappresentativi delle varie epoche: "Porci con le ali" (anni '70), "Altri libertini" (anni '80) e "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" (anni '90). Forse questi romanzi avevano detto tutto sul mondo studentesco italiano. Dopo l'università non era più stata un momento di discussione, che talvolta diventava di scontro ideologico esasperato, ma un vero e proprio esamificio. Dagli anni '90 in poi si avvertiva che l'unica cosa che accomunava la generazione era l'autodistruzione. Si intuiva perfettamente ciò con il libro della Santacroce "Rimini", il primo della serie. Coloro che invece cercano di vincere la solitudine con l'amore possono imbattersi nell'insoddisfazione sessuale, nelle carenze affettive, nella delusione sentimentale. È difficile essere veramente soddisfatti in amore su tutti i fronti. Ci sono amori platonici e rapporti occasionali caratterizzati dall'impersonalità e l'anaffettività. È difficile avere tutto, trovare una perfetta corrispondenza d'amorosi sensi. L'abbraccio è sconosciuto a molti. Non ci si abbraccia più. È sconveniente. Bisogna essere formali. Ogni dimostrazione di affetto, ogni prova di calore umano viene considerata inopportuna. Lo stesso Papa Bergoglio ha sostenuto che per accorgersi dell'umanità altrui oltre all'ascolto ci vuole il tatto, che secondo il Pontefice è il senso più importante. Una ricerca, condotta da pediatri coordinati da Siavash Beiranvand, docente di anestesiologia, ha coinvolto 120 bambini tra i 2 e i 6 mesi e ha dimostrato che coloro che venivano abbracciati dalla madre piangevano molto di meno dopo un'iniezione. C'è chi per ovviare a questa carenze affettive si compra un animale domestico. La solitudine viene però caldamente consigliata dai mistici. I Padri del deserto si ritirarono appunto nel deserto per fuggire dalle tentazioni del mondo e del diavolo, come fece Cristo per 40 giorni. Per San Giovanni della Croce bisogna meditare in solitudine, pregare per combattere i tre nemici dell'anima, ovvero il mondo, la carne, il demonio. Anche per Santa Teresa d'Avila l'autoperfezionamento passa attraverso la solitudine e la preghiera. Eckhart scriveva che non è necessario essere soli per raccogliersi interiormente e trovare Dio: il vero credente porterà Dio con sé in ogni luogo e con qualsiasi persona, nella chiesa, nella solitudine, perfino in prigione. Per Simone Weil la solitudine va preservata e cercare di sfuggire a essa è una vigliaccaggine. Il mondo quindi distrae, tenta, fa peccare, sporca l'anima. Per i Sufi il vero essere spirituale sa raccogliersi così tanto da essere solo in mezzo alla folla, da non prestare alcuna attenzione alle voci della folla. Secondo i buddisti non bisogna farsi prendere dallo sconforto della solitudine, che può essere anche ritemprante e rilassante. Monaci e suore di clausura, nonostante gli inviti della mistica cristiana alla solitudine, vivono però anch'essi in comunità. Gli stessi eremiti moderni accolgono visitatori e curiosi, pubblicano le loro meditazioni in gruppi Facebook. Secondo i mistici cristiani e non, nonostante le debolezze e le pecche umane, l'isolamento sociale conduce a Dio e Dio è tutto il contrario della solitudine: Dio è amore. Il mondo stesso è fondato sull'interdipendenza degli individui. In un racconto di Calvino un uomo non si sa allacciare le scarpe e fortunatamente trova un uomo che gli fa questo favore: perfino in Hegel è il padrone ad avere più bisogno del servo perché è quest'ultimo che sa fare delle cose che il padrone non sa fare più. Al di là di questo tutti abbiamo un bisogno psicologico degli altri, di avvertire le loro voci, di udire il rumore del mondo. La camera anecoica degli Orfield Labs di Minneapolis, Stati Uniti, è un luogo insopportabile: nessuno ci resiste per più di un'ora. È insopportabile il silenzio assoluto, scalfito solo dal battito del proprio cuore.

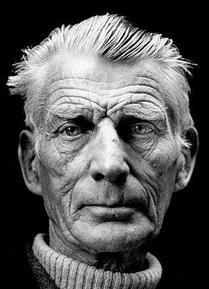

Una differenza fondamentale è quella tra essere soli e sentirsi soli. Ciò che fa veramente male spesso è la percezione soggettiva della solitudine più che il riscontro oggettivo. Ci sono situazioni limite in cui si è malati e ci si trova soli di fronte alla morte: allora si avverte più che mai il bisogno degli altri. Si ha bisogno del conforto. Ci si ricordi dei familiari al capezzale del morente. C'è anche chi prova la solitudine perché si sente incompreso. Bisogna essere molto forti e godere di buona salute per amare la solitudine, come scrisse Pasolini in una sua poesia. Per molti il problema è come rompere la solitudine. Alcuni non sanno comunicare la solitudine. Beckett, Ionesco, Michelangelo Antonioni esprimono questa inadeguatezza. Altri si vergognano di dire che sono soli. Altri ancora si ritengono troppo giovani o troppo vecchi per dire che sono soli. Per i più comunicare la propria solitudine è sinonimo di debolezza. Al contempo la società post-industriale si basa su due opposte polarità: individualismo e conformismo. Molto spesso le persone trovano un compromesso a queste due esigenze sociali accettando un'omologazione dalle varianti minimali, cioè seguono le mode ma si discostano da esse in modo infinitesimale, aggiungendo un piccolo tocco personale. È anch'esso un modo per non sentirsi soli, per identificarsi in qualcosa, per far parte di qualcosa, di essere con gli altri, anche se è un'illusione effimera e momentanea. La propria identità sociale si basa sull'appartenenza a dei gruppi, a delle categorie sociali. Non sentirsi pecora nera è anch'esso un modo per non sentirsi soli. In letteratura H.Hesse propone "Il lupo della steppa", ma alla fine Erminia la donna amata va con un altro e in un raptus di gelosia il protagonista la uccide: imparare a ballare il fox trot non basta per uscire da sé stessi. Sartre ne "La nausea" ci comunica che il mondo, l'esistenza non hanno alcun senso. La stessa cultura impersonificata dall'autodidatta è inutile, non soddisfa le aspettative perché anche quest'ultimo è sorpreso a molestare un adolescente e viene mandato via dalla biblioteca per questa ragione. Thomas Bernhard ne "L'origine" tratta di un collegio, in cui si mischiano sadicamente nazismo e cattolicesimo. L'unico modo per salvarsi dal suicidio, dovuto al disagio per questo microcosmo concentrazionario, è allora suonare il violino. Primo Levi si suicidò perché non seppe convivere con l'orrore inenarrabile e inesprimibile del lager. Pavese si sentiva padrone da solo al buio a meditare, ma sarà proprio "la mania di solitudine", che aveva spesso tramutato in ozio creativo a ucciderlo. Sempre Pavese e Carlo Levi sperimentarono la solitudine del confino. Bassani tratta dell'emarginazione ebraica ai tempi del fascismo e ne "Gli occhiali d'oro" determinata dall'omosessualità. Ne "Lo straniero" di Camus il protagonista prima non versa una lacrima alla notizia della morte della madre, quindi uccide per futili motivi sulla spiaggia un uomo, infine quando viene condannato a morte è impassibile. Siamo quindi tutti stranieri di fronte all'assurdo, che sfugge alla nostra logica. Anche Moravia porta tutto alle estreme conseguenze con il romanzo "1934". Il protagonista, un intellettuale, vuole compiere un suicidio a due con una donna. Ma alla fine sarà beffato perché due donne si prenderanno gioco di lui. Come a dire che la disperazione non si può condividere, che si finisce per essere beffati da chi dimostra avere più attitudine alla vita. Al protagonista non resta che continuare a vivere da solo con la sua disperazione. Ma ora veniamo alla poesia del' 900. Giuseppe Ungaretti scrive sulla tragedia della Prima Guerra Mondiale: “Di queste case / Non è rimasto / Che qualche / Brandello di muro / Di tanti / Che mi corrispondevano / Non è rimasto / Neppure tanto” in San Martino del Carso e finisce la poesia con “E’ il mio cuore / Il paese più straziato”. Pascoli si sente così abbandonato “come l’aratro in mezzo alla maggese”. Quasimodo scrive: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Per Kenneth Patchen la solitudine è "un coltello sporco puntato alla gola". Si possono avere molte amicizie e l'amore ma per molti al cospetto della morte siamo tutti soli. Per altri non bisogna sentirsi soli perché non lo siamo mai: c'è sempre qualcuno a questo mondo che ci capisce e condivide quello che sentiamo e proviamo, basta solo cercarlo.

Infine chiudiamo con un poeta della musica come Claudio Lolli, che cantava negli anni Settanta questo brano sul suicidio:

"Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Quante ore, quante ore che ho passato,

Accanto a un termosifone per avere un poco di calore.

Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Quanti oggetti, quanti oggetti che ho rubato,

Mentre nessuno vedeva, mentre, nessuno mi guardava.

Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Dietro i vetri gialli e sporchi di una stanza,

Che aprono una città di ferro, senza voce, e senza una parola.

Quanto amore, quanto amore ho riversato.

Nelle cose più impensate e più banali,

Facendo collezione di farfalle o di vecchi giornali.

Le persone che ho fermato per la strada,

Sinceramente possono testimoniare,

Quanto amore ho cercato, ieri, prima, di essermi impiccato,

Ieri, prima di essermi impiccato.

Quanto amore, quanto amore, quanto amore, che ho cercato …"

dic 112022

Il verso libero:

Nel corso del' 900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».

Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:

Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla neoavanguardia che dal neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.

Poesia e moralità:

È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:

Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?

Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.

Poeti di ricerca e neolirici:

Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.

dic 052022

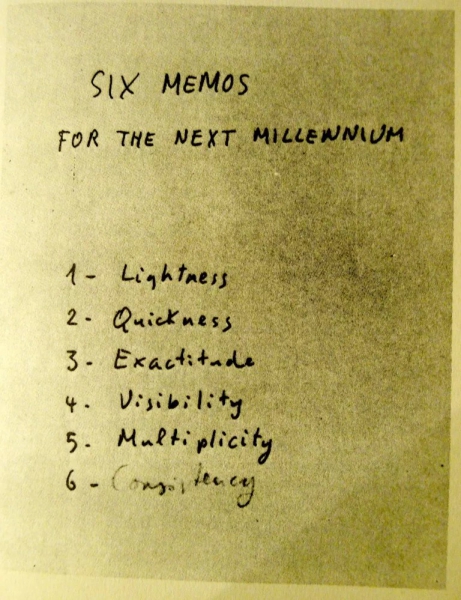

Calvino e Pavese lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stesso Pavese a scoprire il talento di Calvino. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di Pavese, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”. Pavese si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega. Pavese era una figura di riferimento per molti. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo Calvino. I critici non si trovano minimamente d'accordo. C'è chi sostiene che Calvino considerò Pavese un suo maestro per tutta la vita; chi scrive che la Ginzburg e Calvino erano molto invidiosi di Pavese; chi ricorda l'affinità ideologica tra i due grandi scrittori, ma sostiene che avessero modi di intendere la letteratura diversi; c'è chi sostiene che Calvino era grato a Pavese e chi sostiene che in fondo non gli dimostrò molta riconoscenza in vita, ma solo a posteriori.

Nel 1953 Calvino ebbe modo di scrivere: "E posso dire che per me, […], l’insegnamento di Torino ha coinciso in larga parte con l'insegnamento di Pavese. La mia vita torinese porta tutta il suo segno; ogni pagina che scrivevo era lui il primo a leggerla; un mestiere fu lui a darmelo immettendomi in quell’attività editoriale per cui Torino è oggi ancora un centro culturale d’importanza più che nazionale; fu lui, infine, che m’insegnò a vedere la sua città, a gustarne le sottili bellezze, passeggiando per i corsi e le colline". C'era rivalità allora tra i due? C'era antagonismo? Oppure solo qualche incomprensione come succede anche tra sodali, tra migliori amici? Stilisticamente Calvino non sembra aver subito l'influsso di Pavese. La scrittura del primo era determinata dall'ossessione descrittiva e dalla completezza della resa della molteplicità fenomenica; quella del secondo dall'adesione alla vita, al flusso ininterrotto degli eventi e degli incontri: Calvino voleva descrivere il mondo, Pavese la vita dei suoi personaggi. Lo scrittore ligure era molto puntiglioso nel descrivere ambienti e personaggi. Pavese invece utilizzava un linguaggio meno esatto o comunque meno forbito, ma era sempre rigoroso ad ogni modo nella scelta dei vocaboli. Si potrebbe pensare che Calvino aveva un rapporto conflittuale con il linguaggio e che la sua scrittura fosse piena di revisioni e stesure. Invece Pavese aveva un rapporto più conflittuale con l'esistenza stessa, non riuscendo a venirne a capo. Pavese non riuscì a entrare nel pieno della vita, per tutto il suo tempo però fu un osservatore partecipe, come nei suoi romanzi. In Calvino tutto il suo intelletto era proteso verso il linguaggio, che doveva rappresentare in modo esatto le cose e le persone. In Pavese il linguaggio meno esatto ma pur sempre molto accurato doveva trovare l'essenza stessa della vita: entrambi si ponevano quindi degli obiettivi molto impegnativi, forse irrealizzabili. Se si analizza un singolo periodo potrebbe sembrare di primo acchito che chiunque possa scrivere come Pavese, ma lui fu il primo a scrivere in quel modo e al contempo va detto che ci voleva il retroterra culturale di un grande intellettuale per imbastire i suoi romanzi. Come ebbe modo di scrivere lo stesso Calvino c'era sempre qualcosa di sottinteso nei romanzi di Pavese; c'era sempre qualcosa di sottaciuto e fu definito per questo "reticente". Pavese quindi solo apparentemente poteva considerarsi uno scrittore semplice, anche se la lettura dei libri di Calvino per la loro ricchezza lessicale mette alla prova un lettore non letterato, richiede talvolta l'utilizzo del vocabolario. Il primo romanzo di Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno" in un certo qual modo da un punto di vista tematico, contenutistico, stilistico poteva avere dei punti in comune con le opere di Pavese, ma successivamente Calvino si dimostrò realista-favolistico, mentre Pavese un neorealista con il mito delle Langhe. Calvino fu creatore di miti e di archetipi, mentre Pavese li prese direttamente dalla sua realtà quotidiana per poi metterli sulla carta. Calvino dimostra tutta la sua creatività, pescando a piene mani dalla fantasia; Pavese attinge invece dalla quotidianità, è maestro impareggiabile nel descrivere la vita della sua epoca. In Pavese ci sono le Langhe e la Torino di quegli anni; talvolta sembra che invece dello sfondo siano dei veri protagonisti dei romanzi: comunque sono determinanti, hanno un ruolo non marginale nella sua narrativa. Forse è proprio per questo che il mondo di Pavese oggi può apparire più distante e meno attuale, mentre Calvino che ha scritto opere più scientifiche come "Palomar" e "Le cosmicomiche" sembra più attuale e per niente datato. Va ricordato a tal proposito che Calvino morì nel 1986, mentre Pavese solo nel 1950: lo scrittore ligure perciò ebbe modo di intuire e intravedere alcuni aspetti della nostra realtà odierna, mentre Pavese è ormai relegato in un'altra epoca più lontana. Forse Pavese ha meno da dirci oggi rispetto a Calvino e noi stessi possiamo capirlo di meno rispetto a Calvino.

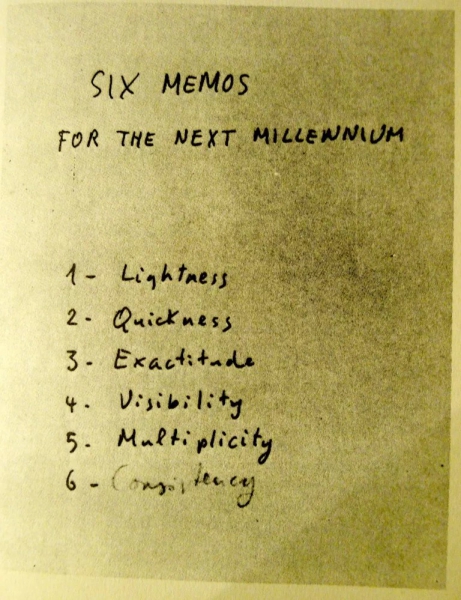

Il successo attuale della narrativa di Calvino probabilmente è dovuto al fatto che insieme a Rodari venga considerato uno scrittore per bambini, a differenza di Pavese, che forse viene ritenuto più cupo e più drammatico, insomma meno adatto per gli studenti. Questo non rende pienamente giustizia a nessuno dei due: Calvino con la trilogia de I nostri antenati, che raccoglie i romanzi “il visconte dimezzato”, “Il barone rampante e “Il cavaliere inesistente”, compie delle riuscite metafore dell'intellettuale della sua epoca (e questi libri sono perciò a doppio fondo, hanno una doppia chiave di lettura), mentre lo stesso Pavese, seppur tragico e suicida, può essere un esempio per tutti come uomo, intellettuale e scrittore antifascista. Si potrebbe affermare che Calvino fu più gnoseologico e Pavese più esistenziale, pur essendo entrambi accomunati dalle stesse idee politiche. Il modo di approcciare la realtà fu quindi completamente differente. La scrittura di Calvino sembra inimitabile, inarrivabile, sembra sempre così difficile, irraggiungibile, quasi perfetta. La scrittura di Pavese sembra più sciatta, mai impreziosita con vocaboli non comuni, apparentemente a uso e consumo di tutti, mentre in realtà a un'analisi più attenta non è così perché anche lo stile pavesiano richiede molto talento, molto studio, molto impegno. Ci sembra di poter affermare che nell'epoca in cui vissero Pavese ebbe più successo, mentre oggi è caduto più nell'oblio, a differenza di Calvino che oggi è in auge, ormai di moda. Attualmente leggere i libri di Calvino è un must, è un dovere a cui non si deve sottrarre una persona dalle buone letture. Ma Calvino e Pavese si capirono? Calvino dichiarò che non aveva mai presagito niente delle volontà suicidarie dell'amico. Forse entrambi erano tutti presi a livello intellettuale da mettere da parte le vere ragioni di vita. Viene da chiedersi quanti anni bisogna frequentare e vivere fianco a fianco con una persona per capirla davvero. A volte nonostante una frequentazione assidua le persone sono mondi lontani che si sfiorano appena, ma che non si incontrano veramente. Forse Calvino scoprì veramente quel che covava segretamente nell'animo Pavese solo dopo aver pubblicato le sue opere postume. In “Sono nato in America…Interviste 1951 – 1985” (a cura di Luca Baranelli) lo scrittore ligure dichiarò: "Conobbi Pavese dal ’46 al ’50, anno della sua morte. Era lui il primo a leggere tutto quello che scrivevo. Finivo un racconto e correvo da lui a farglielo leggere. Quando morì mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo: che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e tutta una serie di manie che erano tanti sistemi di difesa, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Difatti era proprio così, per quegli anni in cui lo conobbi io, che forse furono gli anni migliori della sua vita, gli anni del suo lavoro creativo più fruttuoso e maturo, e d’elaborazione critica, e di diligentissimo lavoro editoriale". Il lascito intellettuale dei due fu molto differente non solo a livello narrativo ma anche per così dire saggistico; il testamento di Pavese fu "Il mestiere di vivere" fatto soprattutto da riflessioni esistenziali, mentre quello di Calvino fu "Lezioni americane", costituito da intuizioni letterarie e culturali.

Comunque il critico letterario Guido Davico Bonino dichiarò, ricordando una conversazione avuta con Calvino: "Mi disse: io ho addosso ancora il rimorso pieno di non aver fatto quello che avrei dovuto per impedirgli di fare la scelta finale. C'era un affetto fortissimo di Pavese per Calvino. E schiettissimo". Calvino non aveva capito nel profondo Pavese. Forse si può affermare che la loro stima e la loro conoscenza fu soprattutto letteraria, intellettuale. Calvino non afferrò pienamente il tormento, il disagio esistenziale del suo maestro o presunto tale. Sempre su Calvino come critico letterario ci sono luci e ombre. Da una parte fu il talent scout di Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo. Dall'altra dimostrò una idiosincrasia per il grande Guido Morselli, morto suicida e inedito (la cui scoperta fu dovuta a Calasso, che lo pubblicò postumo con Adelphi). Su Calvino poteva raccontarci qualcosa di interessante fino a poco tempo fa Eugenio Scalfari, suo compagno di liceo e amico. Sicuramente il grande scrittore ebbe una personalità complessa e ricca di sfaccettature. A ogni modo non bisogna mitizzare troppo gli scrittori e ciò non significa non apprezzarne il talento o la genialità. Sono esseri umani come tutti con i loro difetti, con le loro pecche e quindi ogni ritratto non deve essere una immaginetta votiva, come vogliono alcuni.

nov 302022

(Nella foto il parco della Sozzifanti a mezzanotte)

Pubblico un mio scritto del 2005. Come potete rendervi conto la situazione in Italia non è ancora cambiata:

SCRIVERE, OVVERO UN MODO PER ESPLORARE SE STESSI:

Si parte col cercare di scrivere l'imprevedibile, l'inafferrabile, l'ineffabile. Nessuno vuole rifarsi alla veggenza di un Rimbaud, alla divinazione del simbolismo e del decadentismo, ad un dannunzianesimo di ritorno, ma comunque si rimane in attesa di una rivelazione. Si cerca uno scarto dal senso comune e dal linguaggio convenzionale, un ribaltamento del senso, una parola che indaga, che testimonia l'incredulità di fronte all'assurdità del mondo e che insegue una parvenza di verità. Si spera di descrivere l'oscillazione dei propri umori e dei propri stati psichici, di trovare nel proprio stile un'armonia dei contrasti e dei dissidi. Si cerca anche la complementarità (e non l'antinomia) tra istinto e razionalità, l'espressione più autentica di se stessi. Si finisce spesso col fare della metapoesia e del metalinguaggio o per cadere nel poetichese più stucchevole e più ovvio (sentimentalismo, retorica, narcisismo, autocompiacimento). Si inizia a scrivere, facendo leva sulla propria spontaneità (leggi anche ingenuità) e si finisce per avere maggiore consapevolezza e perciò più inibizioni, che censurano e cestinano gli ultimi scritti. Si credeva inizialmente che la propria parola fosse realmente una "parola innamorata" e a conti fatti si finisce per ritenere che tutto ciò che è stato scritto è puro diarismo consolatorio e intimismo patetico. Si voleva originariamente esplorare il proprio sé e manifestare il dissenso nei confronti di una società paradossale e dopo alcuni anni ci si convince che questo tentativo era utopico. Si cercava, si cerca comunque di abitare le parole, ognuno nel modo più confacente alla sua individualità (e abitare le parole non significa affidarsi esclusivamente all'ispirazione. L'ispirazione è un falso mito. Prima che qualsiasi opera abbia una consistenza unitaria definitiva molte sono le revisioni:cancellature, aggiunte, tagli).

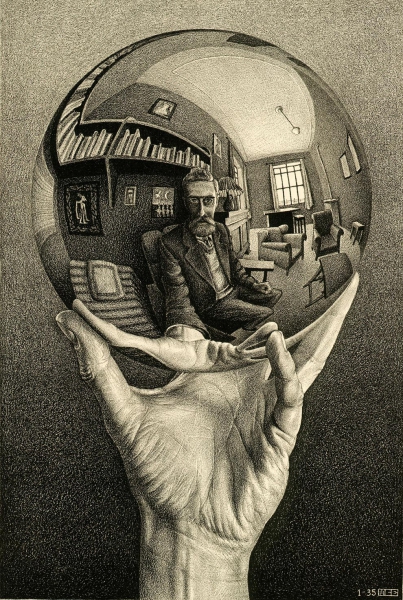

Si scrive e si continua a scrivere perché il mondo è vanità e la scrittura è terapia. La poesia fa intravedere l’inaccessibilità dell’essere al linguaggio e l’inconoscibilità dell’in sé. Esiste una profondità a cui non si può attingere. Mettere in conto questo non significa irrazionalismo, ma premessa che da sola la logica non è sufficiente. Non ha alcun valore e nessuna efficacia la creazione di freddi schemi concettuali, che catalogano la realtà. L’astrazione da sola resta sempre in superficie, genera continuamente illusioni e disillusioni. Esiste il mistero, l’enigma, l’ignoto, che ci irretisce e ci angoscia. Siamo tutti attanagliati dall'incertezza e dalla precarietà dell'esistenza. In questo percorso è facile perdersi e difficile ritrovarsi. Si cerca dei nessi logici e ci si ritrova da soli con le proprie interrogazioni metafisiche nel divenire incessante e dionisiaco, che continuamente crea e distrugge sé stesso. Si cerca un piccolo nucleo del vero e ci si accorge che soltanto il Nulla si è esplicitato. Si vorrebbe vivere totalmente, ma l'unificazione di pensieri, valori e vita è impossibile. Si finisce invece spesso per analizzare un valore con i valori, un pensiero con i pensieri, per non parlare poi dell'esistenza che rimane inafferrabile sia per il pensiero che per i valori. Ci si guarda dentro e ci si rende conto di essere sempre più incomprensibili a noi stessi. Ciascuno vorrebbe esistere pienamente, veramente, andare oltre il vissuto e trascendersi. Ma i tentativi risultano sempre goffi e allora ci si rifugia nella superficialità e si finisce per essere circondati dal vuoto. Per questo motivo molti si parlano addosso e chiacchierano in modo insulso su cose stupide, banali, risapute: divertirsi, scopare, spettegolare. Paura del divenire, dell’infinito e della morte. Il parlare comune è abuso perpetrato sulle parole, è rinuncia quotidiana alla particolarità, singolarità, irripetibilità insita in ciascuno. La poesia -anche quella meno riuscita- non è riproduzione della reale, ma emanazione, intuizione, rischiaramento. C’è un periodo in cui non si scrive niente e magari si incamera malumori. Anche questa fase apparentemente improduttiva è periodo di fermentazione, di gestazione. Poi all’improvviso qualcosa ci fa vibrare dentro come una corda. un’impressione, un dettaglio insignificante, un’idea che non si sa dove è nata, però sappiamo che deve essere fermata. Scrivere dunque e non per puro piacere, ma perché è un’attività che può significare l’inizio di una libertà interiore. Scrivere può significare prendere possesso di sé stessi gradualmente, scoprire sé stessi, conquistare sé stessi.

MARGINALITA' DELLA POESIA DI OGGI:

Secondo i recenti studi della psicopatologia dell'espressione le persone psicotiche sono più creative, nonostante le loro crisi dissociative, le loro distorsioni percettive, i loro vissuti fantasmatici ed i loro deliri. Quindi la follia è vicina alla poesia da sempre secondo queste analisi, però mai come ora la poesia è stata vicina alla follia. Se prima la follia talvolta poteva divenire espressione artistica, ora è la poesia vera talvolta a toccare in pieno la follia. Infatti mai come oggi i poeti hanno rischiato di impazzire veramente. Mai come ora il poeta ha rischiato di impazzire per il dominio del consumismo e della civiltà dell'immagine e al contempo per la scarsa considerazione della poesia. Ma procediamo con ordine. Il gruppo 93 in questi ultimi anni, accoppiando critica e poesia, ha analizzato in modo creativo le contraddizioni della scrittura in quest'epoca e ha proposto nuove possibili forme di sperimentazione/contestazione della società. Si è rifatto alle avanguardie senza una reiterazione meccanica e stereotipata di queste, ha rivalutato l'allegoria per la sua polisemia -riprendendo la definizione di W.Benjamin ("l'allegoria non è una tecnica giocosa per produrre immagini, bensì espressione, così com'è espressione il linguaggio, e, anzi: la scrittura" in "Sull'origine del dramma barocco tedesco")- e posto l'accento sulla marginalità della poesia in questa società massmediatica. E proprio da questa marginalità vorrei partire. E' amaro constatare che la poesia oggi in generale sia solo e soltanto un evento marginale, sia per quel che riguarda il consumo che la ricerca. La scuola non aiuta ad avvicinare i giovani alla poesia perché l'insegnamento di questa è troppo pedante e nozionistico. I programmi ministeriali delle superiori lasciano molto a desiderare perché i poeti contemporanei italiani che stranieri non vengono fatti leggere. La scuola italica così riesce ad essere una scuola umanistica (visto che il tempo dedicato all'insegnamento dell'italiano è cospicuo), però al contempo ad essere anche il primo agente di socializzazione, che allontana i giovani dalla letteratura. Non è quindi un caso che in un simile analfabetismo di ritorno generalizzato divengano best-seller i libri di Lara Cardella e di Melissa P. , oppure "Il codice da Vinci" di Dan Brown, che si basa su falsi storici (come il congiungimento carnale tra Cristo e la Maddalena, il viaggio di questa in Francia, etc, etc). Non è un caso nemmeno che allo stato attuale delle cose molti ingenuamente pensino che la canzone sia poesia. I cantanti quindi hanno preso il posto che spettava un tempo ai poeti. Poesia e canzone possono qualche volta essere simili, ma non si possono far equivalere innanzitutto per questioni stilistiche, sintattiche, verbali. Il linguaggio delle canzoni spesso è banale ed ovvio. Non solo, ma le canzoni difficilmente si occupano di descrivere la molteplicità del reale e il disagio esistenziale. La qualità e la quantità delle tematiche trattate nelle canzoni di oggi è nettamente inferiore a quelle della poesia. La canzone è soprattutto l’espressione dei propri sentimenti amorosi in tre-quattro minuti e la rima amore e cuore spadroneggia ancora oggi. I poeti invece anche quando parlano d’amore lo fanno cercando di innalzarsi dalle passioni, evitando le sdolcinatezze e i luoghi comuni. Questo naturalmente non significa che non esistano grandi cantautori, che trattino adeguatamente problematiche sociali o descrivano dignitosamente i loro sentimenti amorosi. La dimostrazione del fatto che la canzone e la poesia siano due attività davvero diverse è che grandi cantautori hanno scritto poesie con esiti non felici e che grandi poeti hanno scritto canzoni con risultati mediocri. In Italia l'unico grande poeta che si è dimostrato essere un valido autore di canzoni è solo Roberto Roversi, che ha scritto testi per Lucio Dalla. L’equivoco sempre più diffuso che la canzone sia poesia è dovuto a mio avviso non solo a una mancanza di conoscenza nei confronti della poesia, ma anche a precise scelte poetiche, che facendo equivalere ideologia e linguaggio, si contrapponevano al linguaggio ordinario per rifiutare il conformismo borghese. Un altro effetto di questa situazione è l'esterofilia dilagante, che regna nel cinema, nella musica, nella letteratura.

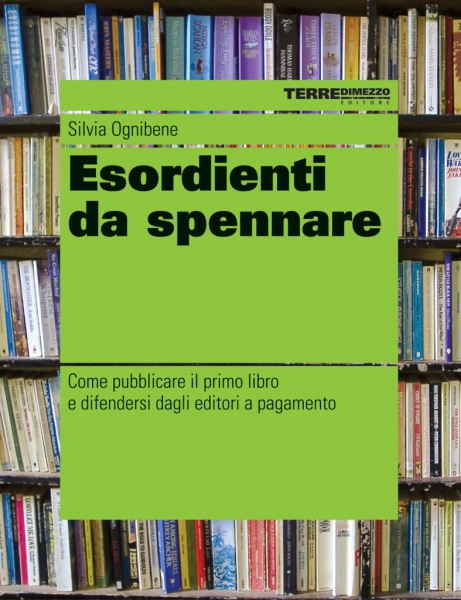

A mio modesto avviso non solo la poesia viene letta da pochi, ma la sua ricerca nella maggioranza dei casi è purtroppo vana perché per dirla alla Pound non riesce a mantenere in efficienza il linguaggio del nostro Paese. Infatti sono i mass-media della televisione e della carta stampata coloro che impongono i nuovi canoni linguistici. Ma bisogna ricordare anche la profezia di Pound: alla decadenza della letteratura di una nazione consegue la decadenza della nazione stessa. Viene da chiedersi se la colpa sia attribuibile ai poeti moderni, perché i loro idioletti sono talvolta anacronistici e incomprensibili. Lo snobismo e l'elitarismo della poesia moderna e della critica letteraria sono sempre stati presenti, tuttavia è impresa non da poco chiedere l'azzeramento totale, una parola cristallina e rarefatta, così lineare e chiara da giungere al grado zero della scrittura. Il rischio che il proprio idioletto divenga un linguaggio privato, un insieme di sottocodici connotativi ignoto alla maggioranza, esiste, ma non siamo naturalmente ai livelli del paradosso filosofico di Kripke-Wittgenstein. D'altro canto come pensava Yeats "la bellezza è difficile", anche se va sempre tenuto presente il carattere di intersoggettività della poesia. Questo non significa necessariamente la morte della poesia, perché se è vero che è marginale e non ha più un pubblico, è altrettanto vero -come sostiene Pasquale Vitagliano- che ha una sua comunità (si pensi alle riviste on line così come agli Slam Poetry del poeta Lello Voce). Certamente sono poche le possibilità per un giovane facitore di versi di avere visibilità, sia per la gerontocrazia letteraria che per la crescita esorbitante di casi editrici a pagamento, che non hanno nemmeno una rete di distribuzione. Altro discorso poi andrebbe fatto per le antologie considerate autorevoli dei poeti delle nuove generazioni. Spesso gli addetti ai lavori recensiscono superficialmente e non fanno un'analisi approfondita dei nodi tematici, delle affinità stilistiche, degli aspetti sincronici dei lavori dei prescelti. Molti esperti hanno parlato di morte della critica. Senz'altro quando si vuole dimostrare che la critica letteraria è morta o moribonda si fa sempre l'esempio facile della scomparsa delle stroncature, come quelle di Papini per intenderci. Io invece sono dell'idea che i critici letterari inizino con l'esegesi dei testi e finiscano per fare quasi esclusivamente i propagandisti, i divulgatori o i saggisti. La pecca maggiore di molti è il recensire in base a scambi di favore o in base ad interessi economici. Inoltre a mio avviso un'altra pecca è la loro mancanza di equilibrio e di serenità nel giudicare i più giovani. E' raro riscontrare dei critici letterari, che -tramite un processo di analisi e creazione- interpretino approfonditamente e con equanimità i nuovi autori. Per un nuovo autore sicuramente il modo più economico e più efficace per avere visibilità è farsi un sito internet, prendendo in esame le varie possibilità di hosting gratuito che offre la rete. Questa soluzione permette anche di entrare in contatto con altri appassionati di poesia moderna. La speranza è che questa comunità poetica non divenga un insieme di cricche faziose (che agiscono in base alla ricattabilità, al clientelismo, alle logiche di spartizione, ai timori reverenziali nei confronti degli autori di successo), altrimenti molti saranno propensi a credere che la poesia sia solo un genere in disuso per un'italianistica sempre più in crisi o un'abile operazione di marketing, che abbina saltuariamente i grandi poeti ai quotidiani. Lasciare la poesia al mondo del giornalismo e quindi del sensazionale significherebbe far cadere una parte della letteratura moderna nell'indistinto delle mistificazioni e delle iperboli, in fin dei conti del senso di vuoto globale, che ci circonda e ci attanaglia.

LA NUOVA LETTERATURA COME PROLIFERAZIONE DI UN RIZOMA:

Chi cerca di dare una definizione di poesia si trova sempre nella stessa medesima situazione paradossale del protagonista di un racconto del "Dialogo dei massimi sistemi" di Tommaso Landolfi, in cui si cerca di stabilire se possa essere veramente considerata poesia un componimento scritto in una lingua sconosciuta. Nessuno è depositario di una verità assoluta, più come mai oggi. Perfino per la scienza moderna non esistono previsioni infallibili né certezze assolute. La logica scientifica è divenuta ormai ipotetica e probabilistica. Se i neopositivisti sentenziavano che non esiste una sintesi a priori nell'arte e nella filosofia e nessuna cifra trascendente nella metafisica e nella mistica, Popper con il suo principio di falsificazione e la dimostrazione che la ricerca scientifica avviene per congetture e confutazioni ha fatto ritornare l'epistemologia al convenzionalismo o all'anarchismo metodologico. Anche in ambito scientifico quindi non è più tempo di determinismo e meccanicismo, ma più realisticamente è tempo di accettare che il rapporto con qualsiasi forma di oggettività e di verità è sempre più provvisorio, instabile e precario (cito ad esempio la teoria del caos). Questi fatti dovrebbero ricordarseli anche alcuni di coloro che ritengono di essere la Corte di Cassazione nell'ambito della letteratura di oggi. Benedetto Croce tempo addietro aveva fatto coincidere intuizione ed espressione, aveva considerato l'arte come un atto di creazione dello spirito, aveva posto l'accento sulla purezza dell'atto artistico, ma anche egli pur dichiarando una netta distinzione tra poetico e impoetico non era riuscito a fornire un metodo estetico rigoroso per distinguere ciò che era arte da ciò che non era arte. La poesia è spesso come la proliferazione imprevedibile di un rizoma. La conoscenza umana oggi è sempre più disomogenea, non lineare in questo passaggio inarrestabile dagli atomi ai bit, descritto da Negroponte. Si pensi ai nuovi artefatti tecnologici, al mondo del www e del link, alle nuove forme di ibridazione culturale da esso derivate. Il mondo dell'ipertestuale e dell'ipermediale non è lineare. Di conseguenza nemmeno la fruizione dell'editoria elettronica (riviste on line, e-book, biblioteche digitali) sarà lineare come gli antichi libri. Non solo, ma per dirla alla W. Benjamin l'hic et il nunc sarà svalutato completamente, la riproducibilità dell'opera d'arte sarà totale. Difficile perciò in questo frangente tracciare linee di demarcazione, catalogare, classificare, far rientrare l'universo letterario in categorie prestabilite. Naturalmente anche il mondo del web ha i suoi pregi ed i suoi difetti: se da un lato aumenta a dismisura le interconnessioni tra gli individui e la rapidità della comunicazione, dall'altro pone problemi non di poco conto riguardo al diritto d'autore e alla salvaguardia della proprietà intellettuale.

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA POESIA IN UN MONDO PRAGMATICO:

Difficile anche stabilire oggi la funzione sociale della poesia. Gadda al commissario Ingravallo di "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" fa dire che la maggioranza delle azioni degli uomini sono compiute per "interesse ed erotia". Scrivere poesie o presunte tali significa porsi quindi al di fuori della logica comune e della stragrande maggioranza dell'agire umano. La poesia rispetto a questo mondo fatto di "interesse ed erotia" è inusuale, per i più sprovveduti qualcosa addirittura di inquietante, qualcosa che si colloca al di fuori dell'orizzonte materialista, pragmatico, utilitario, scientista dei nostri giorni. Questo naturalmente non significa che chi scrive componimenti poetici sia casto, moralista o non abbia qualche interesse economico (bisogna pur sempre mangiare). Chi si occupa di poesia e di letteratura non può essere moralista ad oltranza perché la sensibilità letteraria non è perbenismo. Non può essere moralista anche perché una sottile linea di confine divide il masochismo erotico dal masochismo morale di chi scrive in questa società dei consumi. Il masochista morale è colui che è destinato alla sconfitta per vocazione, è colui che si autodistrugge lentamente in un circolo vizioso di azioni autolesionistiche e tardivi sensi di colpa. Nonostante ciò ha anche un suo punto di forza: il masochista morale è dentro l'orizzonte della Legge, eppure è anche contro. E' colui che sceglie un'altra tirannia. E' colui che accetta la tirannia dell'umanesimo a scapito della tirannia del Potere. La scrittura può divenire eversiva, non solo per il contenuto espressamente dichiarato in un'opera, ma per ciò che è implicito e non è presente nel testo e a cui il testo rimanda. La scrittura può essere un contropotere, anche se esile rispetto alla forza immane delle multinazionali, indipendentemente dal fatto che la maggioranza la percepisca come una controcultura o una sottocultura. Ma per divenire effettivamente contropotere gli autori devono emanciparsi dal potere, essere indipendenti e autonomi dalle pressioni e dai condizionamenti occulti di esso; devono purificarsi dal potere e scarnificarsi; devono oltrepassare gli strati epidermici più superficiali, quelli che quotidianamente si sono assuefatti al potere. Autoflagellarsi interiormente e cerebralmente per purificarsi. Autoflagellarsi come esercizio di stile, come esercizio continuo per maturare uno stile, che sia efficace nel denunciare i soprusi del potere e le mille genealogie della morale, che ancora oggi nel 2000 ottundono le menti. In questo senso gli autori devono assolvere un duplice mandato: mettersi a nudo e dichiarare che il re è nudo. Ecco allora che questa duplice oscenità può divenire disarmante, in alcuni casi provocatoria, dissacrante, addirittura blasfema per i più sprovveduti. Scrittura è contropotere ed esercitare un contropotere ha i suoi rischi. Nel denunciare la logica perversa e le strategie occulte del dividi et impera del potere centralizzato l'autore si espone al rischio di essere considerato un buffone, oppure se considerato elemento di grave disturbo per le coscienze può rischiare la ghettizzazione, se non in alcuni casi l'incolumità e la vita (si pensi a Pasolini).

Spesso chi scrive viene messo in ridicolo o finisce per mettersi in ridicolo, come il poeta. In fondo già Baudelaire aveva parlato di perdita d'aureola del poeta. In Italia Gozzano si vergogna di essere poeta, Corazzini si definisce un piccolo fanciullo che piange, Palazzeschi invece più ludicamente un saltimbanco della propria anima e Vallini vuole vivere una vita tranquilla e meschina.

Mai come nel'900 il poeta è stato messo alla gogna. Viene considerato un buffone, però spesso non gli si concede la libertà di espressione. Il festival di poesia di Castel Porziano ne è l'esempio più lampante: fu un happening di 30000 persone, in cui poeti valenti furono contestati, denigrati, offesi e messi in ridicolo. Facendo zapping in una notte insonne anni fa ebbi modo di vedere su Rai 3 i documenti filmati di quel festival. Vidi una grande poetessa come Amelia Rosselli, contestata duramente da una ragazza -salita sul palco senza chiedere il permesso a nessuno- che le diceva in modo molto diretto che le sue poesie non significavano niente. Molti inoltre furono fischiati. Le loro performance poetiche furono spesso interrotte da urla e commenti volgari. Certamente va ricordato che in quegli anni il letterato era considerato un individuo sospetto, una persona che privilegiava l'isolamento alla partecipazione collettiva e all'impegno politico. C'era l'errata concezione che la poesia fosse un modo per evadere dalle grandi problematiche e una potenziale causa di isolamento e di separazione tra le persone. Però quei giovani non avevano il minimo rispetto per autori loro coetanei, che si mettevano così in gioco. Questa massa di giovani avevano un'altra scusa: non avevano capito i profondi mutamenti della poesia di quegli anni. La poesia non era più mera nominazione, piuttosto dalla seconda metà del '900 irrideva, demistificava, provocava, cercava lo shock: inventava. Per questa ragione le opere poetiche erano costellate da allitterazioni, nonsense, onomatopee, cortocircuiti verbali, lapsus, sillabazioni inusitate, ambiguità semantiche. Il poeta sembrava soffrire di disturbi del linguaggio, di strani tipi di afasie. La poesia non poteva più essere memorizzata, sembrava condurre all'amnesia delle parole. Ciò nonostante quella massa di giovani non cercava minimamente di capire, non chiedeva spiegazioni, ma giudicava senza sapere.

Pontedera, 2005

nov 182022

"Vivo nella fraternità / delle stelle // È soltanto ai solitari / che l’universo /spalanca le sue porte” (versi della poetessa lussemburghese Anise Koltz)

Il gruppo svolge funzioni psicologiche fondamentali per l'equilibrio dell'individuo come il mantenimento dell'autostima, il sostegno morale, la comprensione dei problemi. Almeno questo è vero per la psicologia. Durante il quarto congresso internazionale di psicoterapia di gruppo, svoltosi a Vienna nel 1968, il gruppo venne concepito come "difesa contro l'ansietà che ci viene dal pensiero dei miliardi di individui che vivono sul nostro pianeta". È argomento controverso stabilire quali possono essere i fattori che sono cause di emarginazione di una persona dal gruppo. Il motivo più facilmente rintracciabile è la diversità dell'individuo emarginato rispetto alla comunità. Una rassegna di studi ha rilevato infatti la contiguità tra somiglianza, credenze simili e amicizia. La diversità dell'emarginato può essere volontaria o involontaria. Nel primo caso il soggetto è spesso un deviante che non si conforma alle regole, alle idee, ai principi, ai valori del gruppo. Nella nostra società occidentale sono fondamentali i gruppi informali, che forniscono sostegno, solidarietà, rimozione dell'ansietà individuale grazie alla coesione di più persone. Il grande poeta e sociologo Danilo Dolci, famoso per i suoi libri-inchiesta, per la sua lotta alla mafia, per le sue marce, per i suoi digiuni, per la sua non violenza scriveva: "Così la vita di gruppo, la vita comunitaria, è pure un indispensabile strumento di verifica e di costruzione personale e collettiva. La vicinanza fisica con gente autentica può generare chiarezza morale"; ma non scordiamoci che lo stesso autore scriveva anche: "Dove c'è un vivo, lì, palese o no, nasce una comunità". La stragrande maggioranza di noi hanno bisogno di essere in coppia; molti non riescono a concepire sé stessi da soli. Il primo motivo è che non riescono a stare bene da soli. Il secondo motivo è che hanno bisogno di trovare un'altra persona per essere soddisfatti sessualmente, per non soffrire di carenze affettive, per trovare un dialogo continuo, una compagnia. Esiste anche la pressione sociale che spinge le persone a cercare la dolce metà. Molti cercano una persona che li completi perché da soli non si bastano. Abbiamo bisogno per natura o per cultura di altra pelle oltre la nostra, di un altro corpo oltre il nostro, di altre parole, di altro udito, di un altro sguardo, di altra umanità oltre la nostra. O almeno così ci sembra di primo acchito. Forse è proprio perché la società ci impone la rottura della solitudine che questa ci sembra così innaturale e ci sembra infelice chi non sa o non può amare o stare in mezzo agli altri. Da giovani chi non ha un partner sessuale si sente irrimediabilmente solo perché il bombardamento pornografico impone l'estroversione sessuale a ogni costo e a ogni modo. Poco più che ventenne ho lavorato per un anno in un collegio di salesiani e in un ambiente più casto mi sono accorto che alcuni miei impulsi sessuali erano socialmente indotti.

La verità comunaue è che la stragrande maggioranza di noi cercano un human touch (un tocco umano) per dirla alla Bruce Springsteen. Quello che mi sono sempre chiesto è se il voler rompere la solitudine sia dovuto alla natura o alla cultura. Mi sono sempre chiesto quanto la socialità sia socialmente costruita e quanto sia fisiologica. Ma io mi chiedo, dopo essere cresciuti socialmente, culturalmente, umanamente quanto abbiamo bisogno sempre socialmente, culturalmente, umanamente degli altri, se non si è malati e si è autosufficienti? Per Rousseau e per Freud gli uomini hanno creato una civiltà, barattando buona parte della loro libertà per la loro sicurezza.

Ogni test di personalità che si rispetti prevede la misurazione del grado di socievolezza del soggetto. Il MMPI prevede una scala che quantifica l'introversione sociale, che viene considerata negativamente, ovvero come difficoltà o meno a rapportarsi con gli altri. Il Big Five prevede la misurazione di due tratti di personalità a tal riguardo: l'estroversione e l'amicalità. Dietro a tutti questi costrutti psicologici c'è il retropensiero diffuso tra gli studiosi, che diventa molto spesso un postulato dato per certo, ovvero che l'uomo è un animale sociale. Sarà pure vero. Ma in me sorge spontanea una domanda: l'uomo può fare a meno degli altri, dopo che è stato istruito, educato e quindi gli altri li ha interiorizzati? Secondo la mistica cristiana e non solo l'uomo per cercare, pregare, trovare Dio sta meglio da solo e gli altri sarebbero una distrazione, addirittura un disturbo. Basta ricordarsi dei Padri del deserto oppure in epoca medievale degli stiliti. Talvolta ci si ritira dalla solitudine per fuggire dagli altri...

Così Petrarca scrive:

"Solo et pensoso i più deserti campi

vo mesurando a passi tardi et lenti,

et gli occhi porto per fuggire intenti

ove vestigio human l’arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi

dal manifesto accorger de le genti,

perché negli atti d’alegrezza spenti

di fuor si legge com’io dentro avampi:

sì ch’io mi credo omai che monti et piagge

et fiumi et selve sappian di che tempre

sia la mia vita, ch’è celata altrui.

Ma pur sì aspre vie né sì selvagge

cercar non so ch’Amor non venga sempre

ragionando con meco, et io co·llui."

Anche in letteratura e nell'arte ci sono tanti esempi di persone che hanno scelto l'introspezione, la ricerca interiore, considerandole quasi come una necessità dell'animo, per creare. Si pensi solo a Proust che per scrivere il suo capolavoro si isolò per anni in una stanza con pareti ricoperte di sughero e dalle finestre sbarrate. Alcuni psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, a torto o a ragione, ritengono che il bisogno di solitudine sia correlato significativamente con il livello di introversione dell'individuo. Ma alcuni artisti e religiosi si impongono la solitudine e il raccoglimento interiore per i loro scopi, mentre per altri la cosa è molto più spontanea e naturale. La realtà è che si potrebbe considerare patologico chi non sa stare da solo, ma, siccome il mondo va avanti grazie a chi fa figli (oggi il problema è casomai che stanno facendo troppi figli e la sovrappopolazione è un grave problema), viene molto spesso considerato patologico l'asociale, cioè colui che decide di non stare tra gli altri o colui che non sa stare tra gli altri.

nov 132022

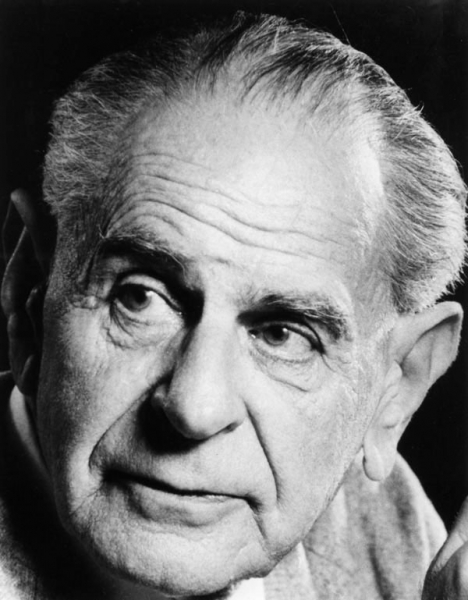

(Nella foto Karl Popper)

"Se Atene piange, Sparta non ride"

Un professore di mio padre diceva che è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Trovo che avesse ragione. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. La vera Storia la devono scrivere i posteri, naturalmente studiando fatti e documenti già raccolti. Naturalmente non voglio in questa sede fare una distinzione tra cronaca e Storia, tra Storia e storiografia, oppure rifarmi al distinguo degli antichi tra cronache e annali. Dico semplicemente che ad esempio oggi gli storici non sarebbero sufficientemente equipaggiati di obiettività nel valutare il conflitto tra Israele e Palestina. Inoltre il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi -quando nessuno se lo aspetta- una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all'11 settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti e sciiti? Ci eravamo a mala pena "abituati" alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l'America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Ancora oggi questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire Storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C'è addirittura chi propone la "microstoria", ovvero di restringere il campo d'indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.