ott 012022

Si può avere dei pessimi gusti letterari ed essere delle brave persone. Si può pensare che l'impoesia sia poesia, che la poesia sia impoesia ed essere delle brave persone. Che tanto poi non esistono più da secoli dei criteri assoluti e oggettivi per stabilire che cosa sia poesia e che cosa non lo sia! Prima del Novecento i poeti dovevano essere aulici e rispettare i santi crismi della metrica. Ai tempi di Dante le terzine dovevano essere incatenate. Anche nell'Ottocento i versi sciolti di una poesia dovevano essere metricamente ineccepibili per sillabe e accenti tonici. Oggi tutto è permesso, tutto è lecito nel bene e nel male (sia inteso). Forse è anche la mancanza di regole a aver fatto perdere rispettabilità e credibilità alla poesia contemporanea (è un'ipotesi da non scartare, tant'è che qualche poetessa come la Valduga è ritornata all'ordine, all'ipermetrismo). Che poi la perfezione non è cosa umana e se c'è qualcosa che si avvicina alla perfezione é solo nel dettaglio, nel piccolo! Lo scrittore Sandro Veronesi, premio Strega, ha dichiarato che il romanzo perfetto non è mai esistito, nemmeno scritto da dei grandi geni, mentre invece esistono ogni tanto dei racconti che si avvicinano alla perfezione. Credetemi: si può avere ottimi amici illetterati e che nemmeno sono lettori forti. Magari si sta meglio in loro compagnia e non ci si avvelena il sangue. Scegliete le persone in base alla loro umanità, onestà, autenticità, lealtà, sincerità, non in base alla loro presunta intellettualità e non avrete mai delusioni cocenti. Di un amico non valutate le lacune culturali ma se manca o meno come persona con voi. Si può essere invece dei grandi letterati ed essere degli autentici farabutti. Che poi il sacrificio, l'abnegazione e la considerazione scarsissima delle persone, gli scarsi guadagni, molto spesso le poche risorse economiche, sommate tutte assieme, spesso rovinano il carattere di qualsiasi anima bella, di qualsiasi poeta. Perciò io li capisco, li comprendo pienamente certi letterati incompresi e fegatosi, come si suol dire a Roma. Spesso non solo non vengono capiti, ma vengono derisi, sbeffeggiati, irrisi o talvolta ancora peggio su di loro cala l'indifferenza. Certi preti per preservare le loro pecorelle dicono che la cultura umanistica allontana dalla fede (scordandosi che anche il cristianesimo è umanesimo antelitteram). Allo stesso modo direi che per non impermalosirsi, per non incattivirsi, per non rovinarsi il fegato è meglio stare ad esempio lontani dalla poesia e dalla scrittura in genere. Primo motivo: non girano i soldi. Secondo motivo: la fama è inconsistente. Terzo motivo: si spende e non si guadagna. Quarto motivo: il pubblico disinteressato non esiste, ma è fatto solo da aspiranti poeti in competizione tra loro. Quinto motivo, ovvero la risultante degli altri motivi: c'è il serio rischio di sviluppare una nevrosi o una psicosi, visto che il contesto poetico è nevrotico/psicotico. Ho la netta sensazione talvolta che il contesto poetico sia la sommatoria di tante psicopatologie, derivate dal disinteresse degli italiani nei confronti di questa materia. Alcuni o forse molti si ammalano o rischiano di ammalarsi e soffrire psicologicamente per quella che a tutti gli effetti dovrebbe essere una passione semplicemente. Molti cercano la riconoscibilità poetica. Non la trovano e da ciò scaturisce l'incomprensione perenne. Alcuni risultano provati dalle porte che la comunità poetica sbatte loro in faccia. In realtà anche in poesia bisogna rispecchiare certi canoni del conformismo culturale per affermarsi: essere integrati socialmente e lavorativamente, essere di buona cultura, essere sodale tra i sodali, essere solidali con i più deboli in forma vaga e indistinta, dimostrare di apparire sufficientemente contro il sistema, dimostrare di essere alternativi e anticonformisti, essere di sinistra (pur riservandosi di criticare la sinistra fino allo sfinimento e fino al disfattismo), presentarsi come anime belle e poi in realtà coalizzarsi con quelli che vengono considerati i nemici per le ragioni più banali e più inconsistenti. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con gli altri poeti perché si sentono in gara o sono amici di alcuni poeti per interesse, calcolo, quieto vivere. Spesso i poeti (veri o presunti) sono figli di buona donna con il resto dell'umanità non poetica perché se gli altri apprezzano le loro poesie i poeti (veri o presunti) li odiano dato che vorrebbero essere ripagati materialmente, sessualmente, socialmente, professionalmente e naturalmente ciò nella stragrande maggioranza dei casi non avviene. Molto spesso i poeti (veri o presunti) odiano il resto dell'umanità che non si cura di loro e delle loro poesie. Le loro parole, le loro moine, le loro formalità vuote non vi traggono in inganno: i poeti sono cattivi, profondamente cattivi e nemmeno amano più la poesia, ma i colpevoli di tutto ciò siamo tutti noi. Siamo noi che li abbiamo dimenticati. Siamo noi che non abbiamo voluto conoscere la loro poesia. Comunque tutti hanno le loro colpe: sia i poeti che i lettori che i non lettori hanno assassinato tutti la poesia. Poi diciamocelo chiaramente: un luogo comune vuole che i poeti siano tutti buoni e da ciò ne consegue che chiunque scriva poesia abbia il dovere di essere buono e comportarsi bene. Da ciò risulta che i poeti, veri o aspiranti, siano sempre sotto osservazione e sempre ricattabili dalle altre persone. Invece questo pregiudizio positivo che finisce per essere una trappola per i poeti crea aspettative troppo grandi e quasi sempre disattese. Un altro luogo comune è che il poeta sia una persona speciale verbalmente, concettualmente, per sensibilità, per cultura, per animo, per intelligenza. La realtà è che il poeta molto spesso è una persona come le altre. Non ha niente di speciale. Non ha niente di più. I poeti hanno assassinato la poesia con le loro parole. Tutto il resto dell'umanità ha assassinato la poesia con la mancanza di amore e di interesse nei confronti della poesia. Eppure, sembra tanto logico e scontato ma non lo è: ci vuole proprio la poesia di tutti per rendere il mondo più poetico, mentre invece l'assenza di poesia o una cattiva poesia lo rendono ancora più impoetico. L'equilibrio è instabile e precario. Talvolta ho la vaga impressione che ci sia meno poesia nelle poesie contemporanee e più poesia nelle piccole cose della vita quotidiana. Il terreno su cui tutti ci muoviamo è limaccioso, scivoloso. Come ha detto qualcuno molto più importante di me, ovvero Bobin, dovremmo tentare di abitare il mondo poeticamente. E lo stesso Bobin ha scritto che abitare il mondo poeticamente è l'identica cosa che abitare il mondo umanamente. La poesia è umanità. L'umanità è poesia. Naturalmente ci vuole pazienza e dedizione per riuscire a cogliere tutto ciò, per carpire la poesia nell'umanità e l'umanità nella poesia. Allora dobbiamo sopportare la vanagloria, l'opportunismo, l'arrivismo, il narcisismo, la smania di grandezza di alcuni o molti poeti (veri o presunti). La malignità dei poeti deriva dalla loro frustrazione, dal loro senso di sconfitta in una società che ha relegato ai margini la poesia. Naturalmente anche io un tempo scrivevo poesie (o presunte tali). Anche io un tempo facevo ridere. Ma come scriveva un tempo la grande poetessa Szymborska: "Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne". Realisticamente parlando però, se non si è grandi poeti in grado di essere ricordati dai posteri, si trae molto giovamento quando si smette di scrivere poesie. Qualcuno che sa rinunciare ci vuole. Si dimostrerà avveduto. Ci guadagnerà in credibilità agli occhi del mondo. Ma questo non vuol dire che debba smettere di amare la poesia. Che tanto l'importante è che ci sia poesia. Non importa se la poesia sia propria o altrui!

set 252022

Forse tutto è già stato scritto e quello che non è stato scritto forse non meritava di essere scritto, non era degno di nota, era puro nonsense.

Forse -dicevo- tutto è già stato scritto.

La Neoavanguardia già nel dopoguerra sembrava aver divorato tutte le poetiche. È impresa ardua, quasi improponibile cercare di riformulare dei codici espressivi. Il ‘900 letterario è stato artefice di grandi stravolgimenti. Il panorama nell’ambito della poesia è mutato completamente. Per secoli ha predominato una tradizione aulica, intessuta di preziosismi, latinismi, grecismi. Per secoli il linguaggio poetico è stato vago, raffinato e circoscritto. Le sperimentazioni tutt’al più erano metriche.

Tutto a un tratto nel 1900 ecco una miriade strabiliante di innovazioni sintattiche, morfologiche e lessicali. Ecco affacciarsi l’antilirica, se si paragona la poesia moderna a quella dei secoli addietro. Un’antilirica, che sempre più si disinteressa della metrica e pone tutto il suo interesse nelle poetiche e nell’ampliamento del lessico. Non esiste più la poesia come entità autonoma di conoscenza e produzione, di corrispondenza prelogica e preconscia tra l’essenza delle cose e l’essenza dell’animo umano. Avviene il dominio del contenuto sulla forma, della poesia del fare poesia sulla poesia, dell’arte dell’arte sull’arte.

Alcuni critici riprendono il concetto hegeliano di “morte dell’arte”, ma piuttosto si tratta di serie di radicali trasformazioni, della dissoluzione di canoni preesistenti ormai sclerotizzati. Non esiste una “morte dell’arte”, ma il prevalere della poetica sulla poesia e ciò comporta una maggiore consapevolezza del proprio fare artistico e talvolta un eccessivo smontaggio analitico delle opere creative. Ogni aspetto del reale può ispirare, anche ciò che un tempo poteva essere considerato impoetico per eccellenza. Ogni termine di qualsiasi campo semantico può diventare poetico. Si pensi ai tecnicismi di Zanzotto recentemente, ma a dire il vero avevano iniziato Pascoli e Montale, profondi conoscitori della botanica. Ecco comparire all’improvviso l’inconscio con il surrealismo e il paroliberismo dei futuristi: i sintagmi sono in libertà, non c’è alcuna struttura interna.

Nella poesia sembra essere ammesso quello che ordinariamente non è ammesso altrove. Per seguire i flussi di coscienza l’artista spesso procede per associazioni, frammenti, immagini-frase.

Nel’900 è vietato ogni presupposto assolutistico. I poeti sono politeisti dell’arte. Ci si può perdere di primo acchito in questo caleidoscopio, in questa confusione di linguaggi che ha come comune denominatore il relativismo e il prospettivismo (la realtà viene indagata da più angolazioni).

Niente sembra più stabile e il cultore di poesia non sa più di chi e cosa fidarsi in questo apparente disordine, in questa molteplicità stilistica. Dopo lo schizoformismo di Giuliani, la prosa poetica di Nanni Balestrini, l’asintattismo di Elio Pagliarani, la Palus Putredinis di Sanguineti, il ritmo di Amelia Rosselli, il tono colloquiale e privato di Dario Bellezza, “Il disperso” di Maurizio Cucchi, le folgorazioni di Milo De Angelis è difficile non essere banali. È fuori luogo poi essere loro manieristi. Altra era la temperie culturale vissuta da questi grandi autori, altro era il contesto sociale del ‘900 e le problematiche annesse e connesse (boom economico, unificazione linguistica, comparsa della televisione, scomparsa della civiltà contadina, migrazioni interne dal Sud al Nord, contestazione studentesca, anni di piombo, il ruolo e lo status del letterato nell’era industriale, netta divisione tra cultura di massa e cultura alta).

Molte poi sono le scuole (l’idealismo, il crocianesimo, lo storicismo gramsciano, la critica formalista, lo strutturalismo, la semiologia), gli ismi letterari (il simbolismo, il crepuscolarismo, il surrealismo, l’ermetismo, il futurismo, il neorealismo, il neosperimentalismo, la neoavanguardia, il neo-orfismo), i maestri di pensiero (i più recenti ad esempio: Lacan e l’inconscio come linguaggio, Wittgenstein e i suoi giochi linguistici, Lyotard e il postmoderno, Heidegger e la sua ontologia della poesia, Gadamer e la sua ermeneutica, Foucalt ed il suo concetto di potere, Derrida ed il suo decostruzionismo e ancora… R. Barthes, Levi-Strauss, Chomsky, Marcuse, etc, etc) a cui un autore può fare riferimento. Molte sono le strade percorribili. Svariate sono le problematiche stilistiche: scegliere tra suggerire e nominare, tra prosaico e lirico, tra tradizione e innovazione, tra metafora e analogia, tra un linguaggio puro e astorico e uno ricco di contaminazioni.

Difficile oggi poi fare una mappatura esaustiva della poesia italiana, difficile definire attualmente che cosa sia in quest’epoca di “tradizione del nuovo”, di autori neo e post la vera poesia.

Simposi, convegni, corsi di creative writing, articoli, saggi hanno cercato e cercano di pontificare a riguardo.

set 142022

Analisi e commento di "Così siamo" di Andrea Zanzotto:

Dicevano, a Padova, “anch’io”

gli amici “l’ho conosciuto”.

E c’era il romorio d’un’acqua sporca

prossima, e d’una sporca fabbrica:

stupende nel silenzio.

Perché era notte. “Anch’io

l’ho conosciuto”.

Vitalmente ho pensato

a te che ora

non sei né soggetto né oggetto

né lingua usuale né gergo

né quiete né movimento

neppure il né che negava

e che per quanto s’affondino

gli occhi miei dentro la sua cruna

mai ti nega abbastanza.

E così sia: ma io

credo con altrettanta

forza in tutto il mio nulla,

perciò non ti ho perduto

o, più ti perdo e più ti perdi,

più mi sei simile, più m'avvicini.

Sarò possibilista dal punto di vista metrico. Il primo verso potrebbe essere un endecasillabo, se usiamo la dialefe. Il secondo verso è un decasillabo. Il terzo verso è un doppio settenario, sempre se consideriamo la dialefe. Il quarto verso è un endecasillabo, sempre con dialefe. Il quinto verso è un settenario. Nei primi cinque versi di Zanzotto, in questi due primi periodi, mi sembra che le parole debbano essere soppesate, ponderate. Nessuna parola è di troppo in questa lirica e ogni parola è al posto giusto: ciò denota una precisione chirurgica nella nominazione. Se non utilizziamo la dialefe invece gli endecasillabi sono solo due (uno è l’ultimo verso della poesia). Inizialmente si noti l’iperbato. Il romorio è un termine desueto per indicare un rumore persistente, incessante. Solo l’acqua sporca e la fabbrica scalfiscono il silenzio. Nelle prime due frasi il grande poeta si rifà metricamente alla tradizione, alternando due endecasillabi (uno solo se non contiamo con la dialefe) a un doppio settenario e a due settenari. Successivamente ci sono diversi ottonari, diversi novenari, diversi settenari e svariati enjambements. I versi sono liberi, ma c’è il rispetto delle regole metriche. In questa lirica non abbiamo ancora lo Zanzotto de “Il galateo in bosco”, che con il suo ipersonetto rinnova la tradizione del sonetto “classico”. Qui Zanzotto non tratta del petèl (della lingua dei lattanti) né della “psicanalessi” né utilizza il suo plurilinguismo. Qui Zanzotto non gioca con il linguaggio, non è in bilico tra balbettio e sproloquio, né tra afasia e amnesia. Qui non c’è ancora lo Zanzotto che tratta degli ossari del Montello. Qui ancora non c’è l’io “male sbozzolato” e neanche “Io – in tremiti continui, – io – disperso e presente”. Il poeta mette da parte psicologismi e nevrosi, insomma “l’esistere psichicamente”. Zanzotto qui doveva ancora diventare il poeta sperimentale, quello che si riferiva al significante (a Saussure, a Lacan), assolutamente non legato alla neoavanguardia, ma che però aveva fatto la sua gita a Chiasso (come voleva Arbasino) e aveva cultura non provinciale ma europea. Il poeta doveva ancora utilizzare il dialetto. Zanzotto doveva ancora diventare il poeta che voleva salvaguardare a tutti i costi il suo amato Veneto dall’industrializzazione selvaggia, dallo scempio edilizio, dall’inquinamento. C’è un fatto personale da un certo punto di vista che mi lega alla grande poesia di Zanzotto: avevo amici in giovinezza a Pieve di Soligo, Conegliano, Vittorio Veneto. Sono stato in quei posti. I miei amici mi raccontavano di questo loro grande poeta, di questo loro grande concittadino, schivo e riservato. Ho conosciuto anche io quei luoghi. Sia ben inteso che il Veneto che ho visto io è più quello cantato da Zanzotto che quello narrato a tinte fosche da Carlotto (con tutto il rispetto e la stima per quest’ultimo). A ogni modo questo componimento è tratto da “IX ecloghe”, raccolta scritta tra il 1957 e il 1960. Zanzotto doveva far ancora sua la frase di Hölderlin “siamo segni senza significato”, anche se leggendo attentamente questi versi memorabili c’erano già tutte le premesse, ma è altrettanto vero che qui il poeta è alla spasmodica ricerca di un’autentica significazione, che però naturalmente non trova, dato che di fronte alla morte ogni parola di conforto, di consolazione è vana. In questa lirica c’è un lutto e il suo tentativo di rielaborare il lutto. Ora anche il poeta è morto da anni, ma questo capolavoro è ancora attuale, ci parla ancora a noi e di noi perché la grande poesia è eterna. In fondo suo padre è morto, ma è stato eternato, immortalato. Zanzotto è morto, ma ha avuto gloria postuma e noi ancora lo leggiamo. La grande poesia quindi rende immortali. Qui c’è solo un brevissimo cenno descrittivo al contesto, all’ambiente nel terzo, quarto, quinto verso. Non c’è nessun bozzetto paesaggistico e non c’è nessuna descrizione minuziosa, ma vengono riportate alcune frasi degli amici del padre (a cui questa poesia è dedicata). Il verso più terribile è questo: “neppure il né che negava”. Il padre ormai se pensiamo al mondo dei viventi e al mondo del visibile non è più nulla. Però anche il poeta è allo stesso tempo nulla perché vive nella precarietà esistenziale e come tutti è prossimo alla fine. Il poeta cerca uno spiraglio, una fessura (la cruna), ma invano. Non è con la percezione usuale e nemmeno con la ragione che si trova un pertugio di speranza, ma come vedremo più tardi solo con un atto di fede nella propria umanità e nella propria interiorità (ricordando cosa diceva Sant’Agostino sul rapporto tra interiorità e verità). È impossibile per la ragione umana pensare a qualcuno che esiste ma che è non è più niente né nessuno, né oggetto né soggetto.

Mentre nella parte centrale era il “né”, ripetuto più volte (queste iterazioni determinano il ritmo di questi versi) a condizionare ogni periodo e a negare la presenza del padre su questa Terra, è decisiva negli ultimi sei versi la particella avversaria “ma”, che determina tutto. Nella parte centrale c’era quell’avverbio “vitalmente” poi seguito da “ho pensato” che era una sorta di eufemismo, un modo elegante e meno brusco per non usare le parole “morte”, “morto”: Zanzotto infatti non utilizza concetti banali come “passato a miglior vita”, eppure non utilizza nemmeno termini mortuari né necrofili. Se nei primi versi sembrerebbe che di un morto resti soltanto l’averlo conosciuto di persona, nell’ultima parte c’è l’affermazione della memoria, della vita, di una nuova vita, anche se mai esplicitata pienamente. Lo testimonia l’espressione “E così sia”, ripresa dalle formule liturgiche, che dimostra il fatto che questa splendida poesia è una preghiera laica. Zanzotto credeva nel divino. Non fu casuale a mio modesto avviso se criticò positivamente e promosse la poesia di David Maria Turoldo. Ritornando a questo componimento, a onor del vero, sono importanti tre parole che condizionano il discorso: “ma io credo”. Zanzotto fa un atto di fede, quello di credere con tutta la sua forza in tutto il suo nulla (dato che ogni uomo è poca cosa, essendo carnale e mortale). Altrettanto importante è la convinzione che ne consegue: “perciò non ti ho perduto” perché le parole, i gesti dei morti restano nella memoria dei vivi e prepotentemente ritornano quando meno uno se lo aspetta. A mio avviso in questo modo anche non essere più il né che nega significa ancora una volta che la doppia negazione afferma. Eppure la morte è terribile perché è fortissimo il contrasto tra assenza e presenza. L’autore ebbe a dichiarare che la poesia è “un elogio della vita”, però -aggiungo io- la morte nullifica non solo ogni poter essere ma ogni nostra dicibilità. La morte è l’evento clou, il trauma finale. Se esiste il trauma della nascita, quello della separazione dalla madre, esiste anche il trauma della morte, quello della separazione dai propri cari dal morente e del morente dai propri cari. Comunque è da notare è che il grande poeta quando tratta della morte lo fa con chiarezza memorabile, evitando citazioni, astrazioni, raffinatezze. Zanzotto di fronte alla morte non è mai troppo sentimentale né distaccato, ma sempre coinvolto e partecipe. Non è mai troppo semplice né troppo complesso. Sa trovare la giusta distanza e la giusta dimensione. Sa trovare le parole esatte. Si veda ad esempio “Idioma”, raccolta scritta tra il 1975 e il 1986, in cui compaiono una poesia dedicata a Maria Fresu, vittima della strage di Bologna (di cui non restò più niente, morta insieme alla figlia), e il Tato padovano. In quest’ultimo componimento l’autore scrive dell’anima immortale. In fondo questa concezione religiosa, ma prima di tutto metafisica, era già presente in questo componimento. Non è un caso che in ogni civiltà per fondare un’etica o anche solo una nuova cultura ci sono sempre stati due punti insostituibili: l’immortalità dell’anima e l’esistenza di Dio o delle divinità. È stato così per gli antichi greci. È stato così per gli illuministi, che credevano nella ragione in modo quasi totalizzante, ma erano anche deisti (credevano cioè in una sorta di panteismo). In fondo non è necessario e non l’ho fatta apposta una parafrasi di questo testo. Basta ricordarsi del titolo: “Così siamo”. Per ognuno, indistintamente, suona la campana, citando Hemingway.

set 082022

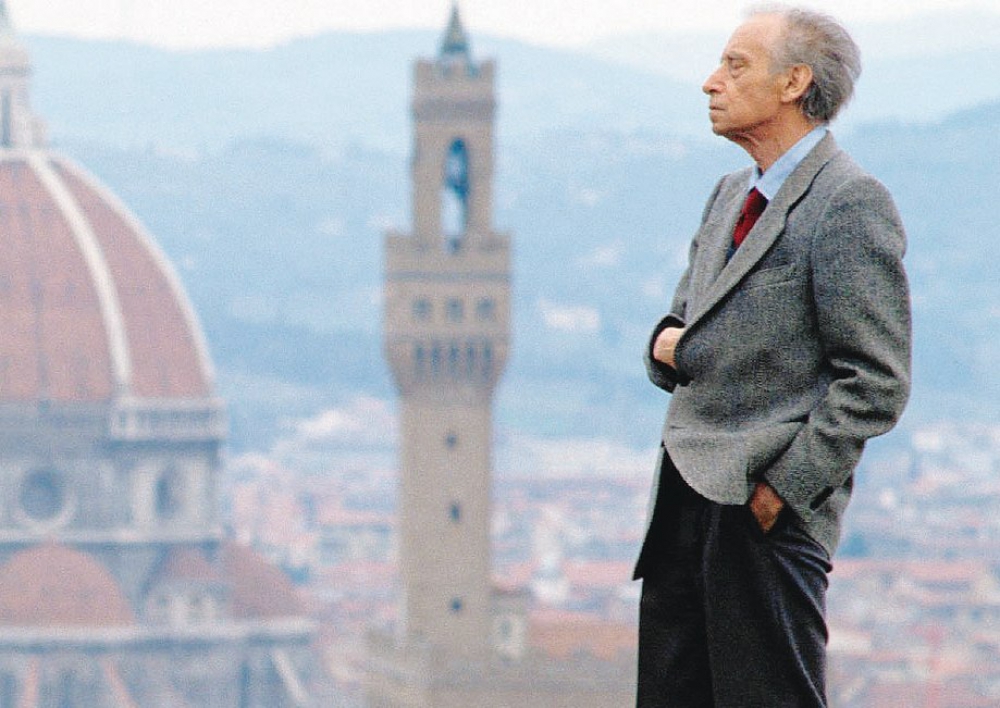

Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze.

Non è uguale la musica, non può esserlo.

Ma uguale a che, la stessa di quando -

discetta perdutamente il senso

non trovando fondale a quel risucchio

di mancamento o rimorso.

Né so cosa m'intenerisce di lei,

se davvero la spina che le è infissa della mia vita

o quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei. O il niente

di questo.

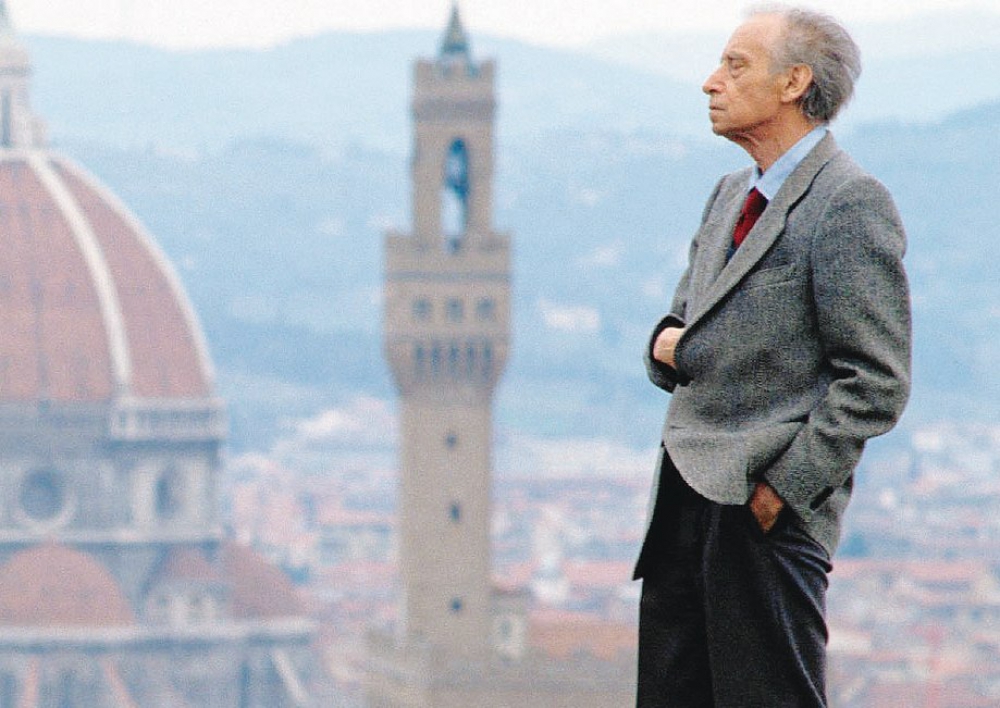

Mario Luzi è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento. Attraversò quasi tutto il secolo breve. É stato anche senatore a vita. Fu candidato per anni al Nobel della letteratura. Consiglio a tutti di leggere le sue opere e magari anche di leggere "Saggio su Mario Luzi" di Anna Panicali. Luzi fu uno dei protagonisti al Caffè delle Giubbe Rosse. Fu professore universitario e saggista oltre che grande poeta. Apparentemente in questa lirica sembra che Luzi vada a capo quando vuole senza rispettare alcuna regola. In realtà si tratta di versi liberi che rispecchiano i canoni della metrica italiana, tutti con i giusti accenti tonici, anche se senza rime e con alcuni enjambements. Luzi utilizza alcune volte la sinalefe perché questa è la consuetudine tra poeti, mentre la dialefe è l'eccezione. La sinalefe infatti è più eufonica, mentre la dialefe è più disarmonica e più entropica. Ci sono anche degli endecasillabi canonici in questo testo. Non vi traggano in inganno alcuni versi più lunghi del componimento perché sono anch'essi metricamente ineccepibili. Mario Luzi nel corso di tutta la sua carriera poetica non è mai andato a capo a caso, come molti versoliberisti (forse a torto, più probabilmente a ragione). Il primo verso ad esempio è un doppio settenario con sinalefe. Il terzultimo verso è un doppio novenario, scandendo normalmente le sillabe. Il penultimo verso è un doppio ottonario con sinalefe. Certamente la sua prima produzione poetica era metricamente più rigorosa di quella in età matura e in vecchiaia, ma il poeta ha dimostrato sempre grande prolificità, capacità di rinnovarsi, una scrittura impeccabile. In questa poesia esprime sia un'idea che un sentimento. Non si perde nel dettaglio del dettaglio. È una lirica che va presa nella sua gestalt globale. È una poesia breve, ma solo apparentemente semplice.

"Ha un bel dire con tutti i suoi platani Firenze" è una personificazione. Firenze sembra parlare con i suoi platani. Luzi non cita la Firenze celebrata da cartolina, dei grandi capolavori artistici. Non rievoca neppure Firenze come grande città di marmo, come lui stesso ebbe modo di definirla. I platani appartengono al campo semantico della natura ma anche a quello associativo della familiarità (leggi anche della consuetudine).

Luzi è un grande poeta ermetico, che usa sapientemente le analogie e le metafore.

In questo senso è anche simbolista. Per lui fare poesia significa ricercare "corrispondenze", come nella celebre lirica di Baudelaire, e allora dopo aver trovato corrispondenze tra i propri stati d'animo e i paesaggi ogni città diventa un luogo dell'anima, un posto interiore, una "foresta di simboli", sempre per riprendere il poeta maledetto francese. Ma cosa significa "Non è uguale la musica, non può esserlo"? Significa che le corrispondenze cambiano continuamente, incessantemente perché cambia continuamente la città e cambiano sempre i moti dell'animo dell'autore. "Discetta" significa esamina. "Non trovando fondale a quel risucchio/ di mancamento o rimorso" significa che se la parola per Luzi deve volare verso il vertice della significazione (lo zenit) la memoria invece è un abisso, non ha fondo, eppure è un grande vortice, un grande gorgo. Ma di cosa? Di assenza (mancamento), perché mancano visi, volti, luoghi di un tempo, e di rimorso, ovvero di sensi di colpa per gli errori commessi. Si noti anche tutta l'umiltà e il basso profilo del grande poeta fiorentino che naturalmente non attribuisce niente di negativo a Firenze (non parla di nessun borgo selvaggio), ma paragona la propria vita a una spina infissa dentro la sua città. Ma cosa significa "quell'aria di congedo in lei da me, in me da lei"? Significa probabilmente che la Firenze di quei giorni non sarà più la stessa e forse non avrà più tutti i suoi bei platani, ma anche qui Luzi pensa alla sua dipartita. Oppure una terza opzione: Luzi chiude con "...o il niente di/ questo", con un versicolo ungarettiano di una sola parola, una clausola dal tono dimesso, che però significa che il poeta non è certo di niente, non sa davvero il senso della sua tenerezza, sa solo dell'affetto profondo che lo lega a quei luoghi senza saperne i motivi. Firenze per Luzi non è un posto come un altro. Leggendo questi versi sorgono in me alcuni interrogativi. Quanti anni bisogna vivere una città per conoscerla veramente? Quante strade bisogna conoscere? Quanti luoghi bisogna aver frequentato? Quante persone bisogna aver incontrato? Quante storie bisogna aver avuto? E se questo rapporto fosse una catena indissolubile? Cosa è che ci lega veramente a questo posto? Di cosa sentiremo la mancanza? Non ci sono risposte, ma solo impressioni e un vago sentore di essere abitudinari o recidivi. Approssimativamente posso solo dire che ogni paese ha il suo cielo e ogni cittadino ha un angolo di cielo, a cui spesso rimane fedele negli anni. Ma questa poesia mi dice altre cose, mi suggerisce altre cose. Quando descriviamo un paesaggio in realtà descriviamo il nostro punto di vista. Quando parliamo del mondo in realtà parliamo della nostra visione del mondo. L’umanità è una moltitudine incredibile di punti di vista, di visioni del mondo. Ognuno è una sintesi di interno ed esterno, di idee e cose, di soggettività e oggettività. Forse siamo fatti male, ma è così ad onor del vero. Questo è ciò che mi fa ricordare questa poesia. In definitiva Firenze sembra voler dire tante cose e sembra voler significare molte cose al grande poeta. Sempre Mario Luzi in una sua intervista dichiarava riguardo alla città: "La raffigurazione, naturalmente, è reale e simbolica nello stesso tempo e vuole denunciare che la città umana senza idea vitale si sfascia". Non a caso a conti fatti è difficile, anzi è quasi impossibile trovare il senso compiuto di una città, anche se è cara e familiare.

set 062022

Ho un modo di recensire particolare, nel senso che trasgredisco la regola d’oro del recensore, formulata sia da Giovanni Raboni in “La poesia che si fa” che da Massimo Onofri in “Recensire. Istruzioni per l’uso”.

Tengo a sottolineare che sono due libri molto importanti per iniziare a recensire, ma secondo questi due grandi letterati ad artista non di deve aggiungere artista (secondo un adagio degli antichi latini), ovvero un recensore deve essere sottotono, deve mantenere un profilo basso e nel testo deve vigere l’understatement.

Io ritengo piuttosto che una recensione debba spiegare tutto, essere esaustiva o quantomeno cercare di essere esauriente.

Forse così si rischia di strabordare. Nel primo caso invece si rischia di fare un compitino striminzito.

E poi a mio modesto avviso per capire cosa voleva dire un poeta bisogna un poco immedesimarsi nel poeta in questione ed essere di volta in volta un poco artisti anche noi miseri recensori. Ma è solo questione di opinioni. So benissimo che Onofri e Raboni sono delle autorità in materia e io sono un bastian contrario. Ma passiamo ad altro. Alcune volte mi arrivano dei documenti pdf da recensire via mail oppure dei libri a casa.

Sgombro il campo da ogni equivoco: non esiste assolutamente l’obbligo di recensire nessuno. Alcuni ritengono che tutto sia loro dovuto. Anche se mi arriva un ottimo libro non è mio dovere recensirlo: sia ben chiaro. Io non sono pagato a cottimo. È una bella pretesa! Alcuni sono anche molto sbrigativi e si scordano le belle maniere, ma questo fa parte della personalità egoriferita di alcuni autori.

Personalmente io non cerco lo scambio di favori. Non scrivo più poesie o presunte tali dal 2018. Quindi nessun do ut des! Non cerco recensioni incrociate. Tutto questo mi consente una maggiore obiettività e indipendenza, non scrivendo più poesie.

Alcuni potrebbero criticarmi per il fatto che scrivo recensioni in cui esprimo un giudizio positivo sul libro. Ma è solo una parte della verità. Diciamo piuttosto che io non voglio stroncare nessuno e quindi non pubblico mai stroncature.

Perché non stronco? Semplicemente perché onestamente non mi va. Inoltre ritengo che si debba avere una certa autorità per farla e io ne sono sprovvisto. Non solo ma esiste una regola non scritta secondo cui si stronca solo i big. So bene anche che ogni autore si sente padre della sua opera. Penso che una stroncatura sia più che un atto di lesa maestà (di cui mi importa poco) un vero colpo al cuore, una piccola ferita. Diciamocelo francamente: non voglio far rimanere male nessuno. Di conseguenza alcuni pensano che io sia facile di gusti o che tratti tutti i libri con bonaria indulgenza. Nella maggioranza dei casi io recensisco invece libri di qualità, ma questa è solo la parte emersa dell’iceberg: nessuno sa i libri e i documenti via mail che mi hanno inviato e che non ho recensito. Al momento mi sono anche imposto di recensire solo libri pubblicati e non autopubblicati, libri cartacei e non ebook (altrimenti non ce la farei a recensire tutto). Preferisco quindi non recensire che recensire negativamente. Non solo ma Giovanna Rosadini, direttrice di Atelier poesia, fa una scrematura di opere prima di inviarmi le cose da recensire.

È comunque vero che preferisco evidenziare i punti di forza di un’opera invece che i punti deboli. Ritengo in questo modo di spronare, di incoraggiare l’autore. Ma recensire è un diritto e non un dovere. Inoltre rivendico l’orgoglio di recensire. Tutti vogliono diventare scrittori o poeti, vogliono la fama, la gloria postuma. Il recensore invece è relegato ai margini della vita letteraria, eppure i libri vanno obbligatoriamente recensiti, altrimenti li leggerebbero in molti meno e non ci sarebbe alcun passaparola tra i lettori. Anzi forse è il caso di dire che al mondo d’oggi ci sono troppi poeti effettivi, aspiranti, sedicenti e davvero pochi recensori. Sempre a mio modesto avviso un recensore non deve essere obbligatoriamente un critico letterario e aver letto migliaia di libri come vorrebbe Valerio Magrelli. Un recensore deve solo avere un minimo di sensibilità, un minimo di comprensione del testo e sapere un minimo la lingua italiana. Questi sono i prerequisiti fondamentali. Aggiungo anche che se ogni lettore diventasse un recensore nel suo blog personale o sui profili social ne guadagnerebbe il lettore suddetto che eserciterebbe il suo senso critico e ne guadagnerebbe la letteratura che diventerebbe un grande oggetto di attenzione, un argomento di tendenza, di dibattito e non più un fenomeno marginale. Se ci fossero più lettori-recensori certo ci sarebbe qualcuno di essi che rientrerebbe nella categoria degli odiatori, ma la letteratura sarebbe più rizomatica, meno stagnante, insomma più viva. Infine va detto che anche se a nessun recensore spetta la gloria postuma a differenza dei poeti qualcosa possono guadagnare se lo vogliono. Qualche agenzia letteraria i recensori li può pagare; ci sono autori disposti a pagare recensori. Infine recensire libri può essere un primo passo per fare il saggista, il giornalista culturale o il web content editor (coloro che a pagamento riempiono di contenuti i siti web). Non solo ma c’è anche chi si inventa un’attività redditizia recensendo libri su Instagram, anche se ci riescono solo i giovani e non i letterati attempati. Nel peggiore dei casi arrivano gratis dei libri a casa, anche se le ore passate a leggere il libro e a recensire non vengono pagate.

set 012022

In questo articolo non tratterò di letteratura, ben sapendo che la letteratura può essere maestra di vita, ma è vero anche il contrario. Perciò ora parlerò della vita di ieri e quella di oggi.

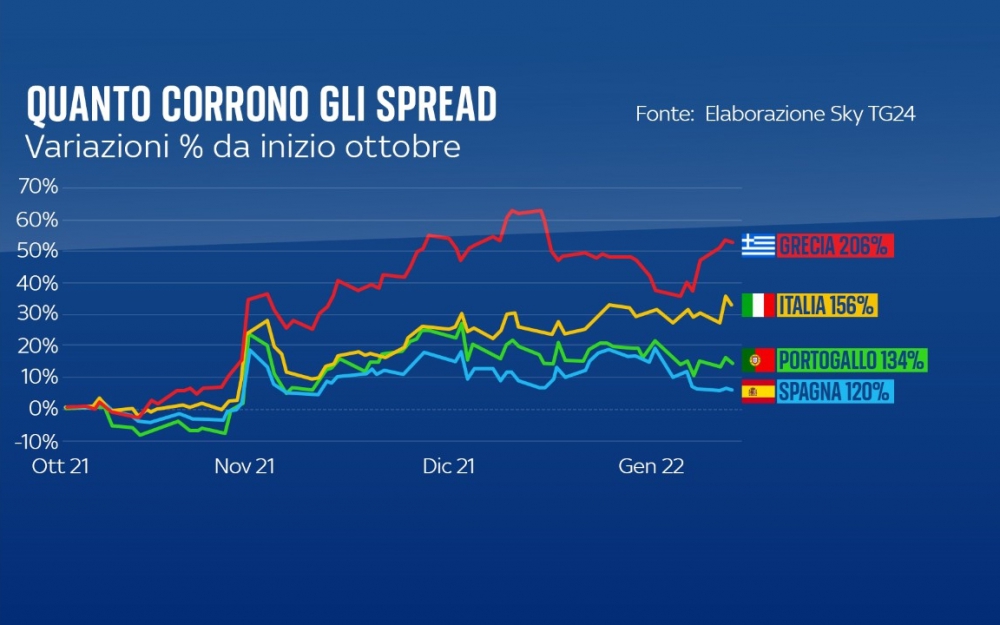

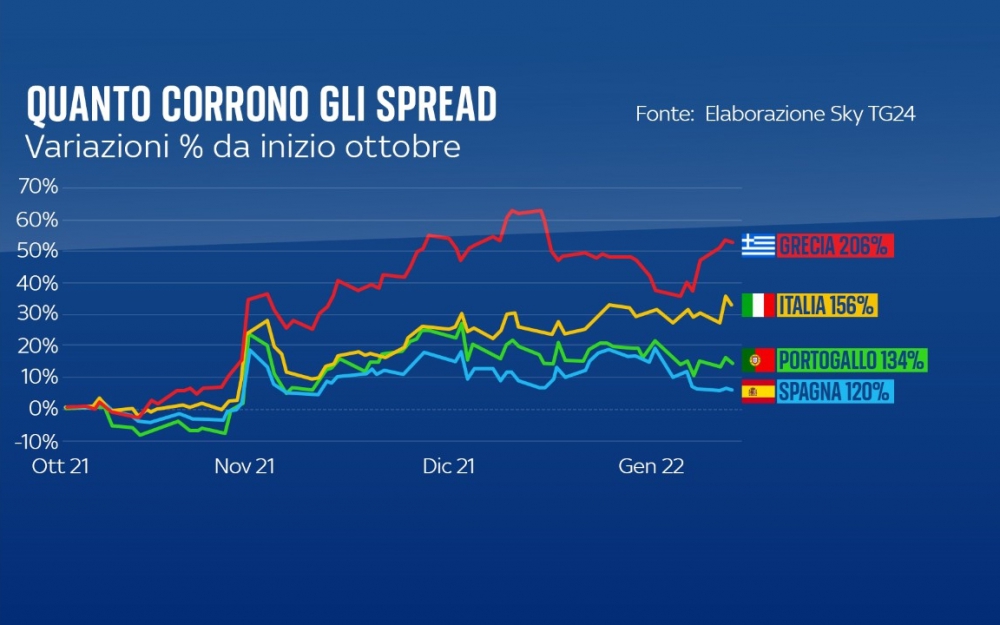

Succede che talvolta mi volgo indietro e penso agli anni '90 quando ero ventenne. Cerco di individuare analogie e differenze con i tempi d'oggi. A volte mi sembra di essere stato catapultato nel 2022 direttamente dagli anni '90, però so bene che è solo un'impressione fugace, transitoria. Ritengo comunque che più di una svolta epocale, di una rottura improvvisa si possa parlare di continuazione di alcuni fenomeni agli albori, appena in atto negli anni '90. Allora erano di moda le discoteche. C'erano anche dei giovani che assumevano ecstasy e poi andavano fuori strada, ammazzandosi. Era l'inizio delle stragi del sabato sera. Oggi le discoteche sono in crisi, sono meno frequentate, ma la cultura dello sballo esiste tuttora nel mondo giovanile. Allora le prospettive erano più rosee per i giovani. Il lavoro si trovava, anche se la mia generazione X avrebbe dovuto fare i conti in seguito con la crisi economica del 2001 dopo l'11 settembre e con la crisi del 2008 dei mutui subprime americani. Ma oggi la situazione è molto peggiorata. C'è stata la pandemia, c'è la guerra in Ucraina. La vita è molto rincarata. C'è il problema delle bollette. Cosa fare? Mettere una tassa sugli extraprofitti? Fare ancora debito pubblico? Mettere un tetto al prezzo del gas? Investire in altre forme di energia? Nel frattempo migliaia e migliaia di posti di lavoro sono a rischio. Molte aziende e attività commerciali sono con l'acqua alla gola. La cosiddetta generazione Z è stata definita anche generazione 280 euro: chi non è disoccupato tra i giovani è spesso sottopagato o comunque sottoccupato. Tra generazioni covano rancori e incomprensioni. Per i più anziani i giovani non hanno voglia di lavorare e sono schizzinosi. Per i giovani gli anziani sono boomer, persone privilegiate che hanno sfruttato il boom economico e hanno votato politici, che hanno a loro volta creato un grande debito pubblico. Intanto le coscienze degli italiani vengono obnubilate e assopite con le armi di distrazioni di massa della televisione generalista e del gossip sempre più futile. Nel frattempo gli italiani si sono disaffezionati alla politica. Molto probabilmente alle prossime elezioni sceglieranno le false promesse irrealizzabili del centrodestra alla litigiosità e alla frammentazione del centrosinistra, che ha come maggior colpa la sua mancanza di capacità comunicativa. Ma forse è meglio non angustiarsi troppo. Probabilmente la politica nazionale non è più decisiva per le sorti del Paese. Probabilmente tutto si decide altrove (in ambito internazionale). Per quanto mi riguarda ho paura dell'aumento dello spread, di speculazioni economiche contro l'Italia. A mio modesto avviso non bisogna scegliere alle elezioni i migliori ma i meno peggio, cioè coloro che tutto sommato sembrano un poco più coscienziosi, responsabili, affidabili. Bisogna andare alle urne, procedendo per esclusione. E chi non è di sinistra si ricordi di votarla "turandosi il naso", come ebbe a dire a suo tempo Indro Montanelli. Mi fa paura che la potenziale futura premier, ovvero Giorgia Meloni, pubblichi online il filmato di uno stupro, non considerando la privacy della vittima, che poi tra l'altro è stata riconosciuta. Mi sembra, ma non so se sbaglio che tutto venga considerato lecito in nome della propaganda. Il problema del centrodestra non è tutto quello che promette, ma se malauguratamente quelle promesse le realizzerà, dimostrandosi a quel punto una coalizione sciagurata. Però gli italiani molto probabilmente voteranno di pancia. Il loro sarà un voto emotivo, dimenticandosi anche chi realmente ha fatto cadere il governo Draghi per personalismi e/o per andare alle elezioni anticipate, infischiandosene delle sorti del Paese. Gli italiani cercano di non pensarci, anzi distolgono completamente il pensiero e intanto hanno il culto dell'apparire. L'imperativo è quello di essere presentabili, in perfetta forma fisica, piacenti e appariscenti. È un obbligo (im)morale imposto dalla società di massa, dalla civiltà dell'immagine.

Tutti in palestra quindi. Già negli anni '90 c'era chi ne faceva un'ossessione e magari prendeva dei betabloccanti. Tutti dal dentista poi, a spendere soldi per i denti di porcellana, proprio come quella conduttrice di una trasmissione pomeridiana o come quell'opinionista di un reality show. Tutti dal chirurgo plastico, anche se poi ne risente l'espressività del viso e naturalmente a costo di apparire tutti uguali. Tutti o quasi, rifatti o ritoccati, con l'eterno dilemma della scelta tra botulino e lifting. Oggi per accettarsi bisogna essere accettati socialmente. L'io corporeo ha una parte preponderante. Se gli altri non ti apprezzano esteticamente non puoi essere felice. C'è bisogno dell'approvazione degli altri, c'è bisogno del consenso riguardo al tuo aspetto fisico. Questi sono i (falsi) problemi degli italiani. Le grane quotidiane, come il fatto che spesso i soldi finiscono alla terza settimana del mese, diventano più accettabili se si è piacenti esteticamente, se si è considerati dei begli omuncoli o delle belle donnine. C'è una grande pressione mediatica e sociale, che impone certi canoni estetici e la messa al bando di certi difetti fisici. Non è forse un campanello d'allarme oppure la cartina di tornasole il fatto che la Meloni abbia inserito tra le devianze l'obesità e l'anoressia, salvo poi fare un passo indietro (forse perché aveva paura di un danno d'immagine, di una crisi reputazionale più di altro?)? Già negli anni '90 si iniziava a parlare di anoressia e bulimia. C'era chi dava la colpa all'eccesso d'importanza dell'aspetto fisico in questa società. Dopo si sarebbe scoperto che le cause di questi disturbi alimentari erano multifattoriali, talvolta familiari, talvolta associati ai tratti di personalità dei soggetti. Ma il dibattito a riguardo è tuttora aperto. Aveva forse ragione il filosofo Emanuele Severino quando negli anni '90 sosteneva che era iniziata l'epoca dei Sileni "rovesciati", in cui tutti erano belli fuori e vuoti dentro? Già negli anni '90 era iniziata l'epoca del "vivere sano" e soprattutto del culto dell'immagine. Oggi l'aspetto fisico è fondamentale per trovarsi il o la partner. Più che l'anima gemella molti cercano un bel corpo. L'importante è l'involucro più di quello che ci sta dentro. I contenuti mi sembrano talvolta secondari. A ogni modo la prima scrematura la fanno in base all'estetica. Se non superi quello scoglio iniziale sei out. Le donne sono più emancipate ma anche molto più esigenti. Anni fa sognavano il principe azzurro, ma si accontentavano anche di un rospo gentile e premuroso, simpatico e alla mano. Oggi l'uomo lo pretendono palestrato, alto, bello, superdotato sessualmente, con una bella casa, con una bella macchina, con un bel lavoro, a costo di rimanere sole. Così gli uomini si imbottiscono di Viagra e Cialis, acquistano a rate macchine costose che poi non sanno come pagare, fanno mutui per acquistare belle case, vanno tutti i giorni in palestra, acquistano scarpe coi tacchi, raccontano bugie sul loro lavoro e i loro guadagni, etc etc. Anche gli uomini hanno aspettative sempre più alte. Gli uomini non sono da meno. Importante è apparire, anche magari bluffare. Tanto poi cosa importa dell'esame di realtà? La società occidentale tramite la moda e i mass media propone certi modelli estetici quotidianamente, ma ritengo che a tutto ciò si siano aggiunti trent'anni di berlusconismo, che hanno peggiorato l'andazzo generale. Lo so che è una caratteristica attribuita agli anziani dire "mala tempora currunt" ed essere lodatori del tempo passato. Lo so che ogni generazione crede ciecamente nei suoi miti, nelle sue mode, nelle sue icone. Certo a livello di diritti civili in questi anni sono stati fatti dei passi avanti. Prima c'era molta più omofobia e negli anni '90 non si poteva parlare di fluidità di genere; nessuno poteva mettere in dubbio l'identità di genere: lo dimostrano tutti i rifiuti editoriali al capolavoro "L'arte della gioia" di Goliarda Sapienza. Lo so che c'è il rischio di passare per persone retrograde, datate, antiquate (per quanto io non sia affatto moralista né bigotto) a ricordare con nostalgia quei tempi (forse enfatizzandoli e migliorandoli nella memoria), ma negli anni '90 comunque mi ricordo che c'erano allora amori che nascevano sugli scalini di una chiesa, complici una chitarra scordata e senza plettro, e alcuni conquistarono le ragazze solo perché conoscevano a memoria le canzoni dei cantautori. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati dopo che taluni declamavano nell'alcova della loro stanza in affitto di studenti fuori sede con una luce soffusa le loro poesie acerbe o quelle di poeti già famosi. Negli anni '90 mi ricordo di amori nati in discoteca, facendo quattro salti in pista, che erano stati studiati allo specchio della propria camera per tutta la settimana. Era più facile allora ed è più difficile oggi oppure viceversa? Oggi se non sei piacente esteticamente sei out! Dipende dai punti di vista. Negli anni '90 conoscevo personalmente allora giovani che credevano nei contenuti, nella profondità d'animo, nella poesia. E oggi tra la gioventù si trovano isole (in)felici (dato che è tutto da dimostrare e da accertare che la poesia renda felici)? Sicuramente esistono; io spero e credo in quei giovani che amano la poesia, anche perché ognuno è libero di credere e sperare in coloro che lo rappresentano meglio e in coloro che pensa siano un futuro migliore, ammesso e non concesso che esista un futuro tra debito pubblico alle stelle, ingovernabilità del Paese, instabilità politica in Italia e poi nel mondo tra inquinamento e sovrappopolazione.

ago 262022

Gli italiani leggono poco. Le cause possono essere svariate. Alcuni dicono che siamo un Paese arretrato culturalmente. Alcuni sostengono sia colpa della grave crisi economica. Altri danno la colpa ad Internet. La giustificazione è che nessuno ha mai tempo libero per leggere. La verità è che gli italiani nel loro tempo libero fanno tutto tranne che leggere. I giovanissimi non leggono. Le donne leggono più degli uomini. Eppure le statistiche ci insegnano che sono troppi i laureati usciti dalle facoltà umanistiche e che solo il 30% dei laureati esce fuori da discipline scientifiche. Quindi ci dovrebbe essere uno zoccolo duro di lettori forti, determinato da un umanesimo diffuso, ma non è così. Le statistiche ci dicono anche che sono pochi i laureati in percentuale rispetto alla popolazione. Da questo si deduce che molti dottori, finiti gli studi, abbandonano completamente la lettura. È vero che con la pandemia le vendite sono aumentate, ma non siate ottimisti: nessun cambiamento di rotta; era solo perché eravamo in una situazione di emergenza e gli italiani non sapevano cosa fare. Tullio De Mauro a suo tempo aveva messo in guardia dall'analfabetismo di ritorno. Insomma sono davvero pochi i divoratori di libri: coloro che fanno shopping compulsivo molto probabilmente non sono affatto lettori accaniti. Sono rarissimi anche i cleptomani nelle librerie italiche. Non esistono affatto ladri di opere di poesia. Ma quali libri leggono gli italiani? Nella maggioranza dei casi leggono volumi di personaggi televisivi, cantanti, Youtuber, comici, cuochi, sportivi. È stato stimato che soltanto un quinto dei libri venduti è pubblicato da scrittori veri e propri. Il libro delle barzellette su Totti ha avuto un grande successo. Vengono venduti anche molti romanzi d'amore. I romanzieri autentici hanno problemi a vendere. Sono relativamente pochi i lettori, che cercano libri di qualità. Non voglio riportare tutte le cifre perché non sono il mio pane e perché questi dati vanno presi con il beneficio di inventario. Le case editrici e gli autori si vergognano a confessare le scarse vendite di libri "impegnati". È difficile trovare testimonianze a riguardo. Questa situazione infelice dovrebbe indurre autori e addetti ai lavori a fare autocritica, ma i più non fanno altro che chiudersi a riccio e a mantenere un atteggiamento snob. Sono pochi coloro che possono permettersi o che si potevano permettere di vivere di scrittura: Camilleri (più di 10 milioni di copie vendute) Susanna Tamaro (con il suo bestseller ha venduto circa 15 milioni di copie), Federico Moccia, Elena Ferrante, Niccolò Ammaniti, Isabella Santacroce, Saviano (con Gomorra ha venduto più di 2 milioni di copie), Sandro Veronesi, Andrea De Carlo, Erri De Luca, Dacia Maraini, Sveva Casati Modignani, Alessandro Baricco. Enrico Brizzi può vivere di sola scrittura grazie soprattutto alle ristampe del suo primo romanzo. Forse dimentico qualche nome? Perdonatemi. Molti altri arrotondano con il giornalismo, l'insegnamento, i corsi di scrittura, le consulenze editoriali, le traduzioni, facendo radio oppure facendo gli autori televisivi, gli editor, i redattori, gli sceneggiatori. In Italia gli autori fanno un doppio lavoro o addirittura sono costretti a considerare la scrittura un dopolavoro. D'altronde anche in passato Kafka lavorava in una assicurazione, Svevo lavorava nell'azienda del suocero, Gadda faceva l'ingegnere alla Rai, Bianciardi era un traduttore, S.King faceva il bidello, Salinger era un intrattenitore su una nave da crociera, Joyce faceva il musicista. Ai giorni nostri Vincenzo Pardini fa la guardia giurata, Carofiglio faceva il magistrato e Marco Buticchi gestiva uno stabilimento balneare. Andrea Vitali ha lasciato la professione di medico soltanto nel 2014 per dedicarsi esclusivamente alla scrittura. Sono lontani i tempi di Calvino e Pavese. Non c'e più neanche una azienda come la Olivetti in cui trovarono occupazione molti talenti. Questa condizione così precaria degli scrittori al mondo di oggi ha un unico grande vantaggio: non essendo considerati vip nella maggioranza dei casi non sono oggetto di gossip e neanche di critica biografica o psicoanalitica. Ma ritorniamo agli svantaggi. Si consideri che molto spesso le presentazioni dei volumi non vengono pagate. Addirittura spesso i costi delle presentazionidei libri e dei premi ricevuti (viaggio, pasti, pernottamento) ricadono tutti sugli scrittori. Le royalties sono scarse. Sono mosche bianche coloro che non pubblicano a proprie spese. Sono una rarità coloro che prendono un anticipo. La tiratura per la maggioranza dei libri è scarsa. La distribuzione lascia a desiderare se uno non pubblica con una grande casa editrice. Per un esordiente le difficoltà sono insormontabili. Per uno scrittore italiano vendere 5000 copie è già un successo. Ma con 5000 copie in un anno non si campa di certo. Per il momento abbiamo parlato di romanzieri ma per altri generi va molto peggio. L'eBook può essere una opportunità. Prendiamo ad esempio un genere come la poesia. Sono pochissimi coloro che non pubblicano a proprie spese: solo i poeti che pubblicano con Mondadori, Crocetti, Einaudi, Garzanti. I ricavi sono davvero scarsi.

Ma c'è sempre l'opportunità dell'autopubblicazione di eBook. L'unico inconveniente è l'impegno profuso, ma la scrittura va considerata sempre una passione. Pubblicare un eBook quindi può essere una fonte di reddito e un modo per farsi conoscere da una ristretta cerchia di persone (almeno per ora). Alcuni scrittori hanno avuto anche un grande successo, iniziando con l'eBook, come ad esempio Anna Premoli (premio Bancarella) e Roberto Emanuelli. Basta ricordarsi che la signora James (pseudonimo) ha venduto circa dieci milioni di copie tramite Internet, prima di approdare all'editoria tradizionale. Ora la trilogia delle Cinquanta sfumature è famosa in tutto il mondo. Che sia questo il futuro? L'editoria tradizionale dovrebbe stare in guardia e dovrebbe stare soprattutto al passo con i tempi. Dovrebbe fare molto più scouting per scrittori emergenti. Per il resto che dire? Ai nativi digitali l'ardua sentenza.

ago 162022

"È chiaro che il pensiero dà fastidio

anche se chi pensa è muto come un pesce,

anzi un pesce

e come pesce è difficile da bloccare

perché lo protegge il mare;

com'è profondo il mare.

Certo, chi comanda

non è disposto a fare distinzioni poetiche.

Il pensiero come l'oceano

non lo puoi bloccare,

non lo puoi recintare.

Così stanno bruciando il mare.

Così stanno uccidendo il mare.

Così stanno umiliando il mare.

Così stanno piegando il mare"

("Com'è profondo il mare" di Lucio Dalla)

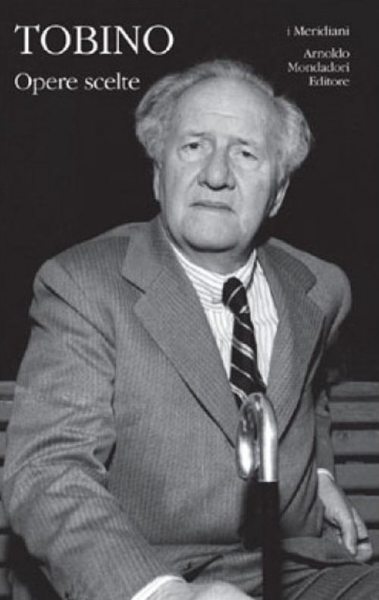

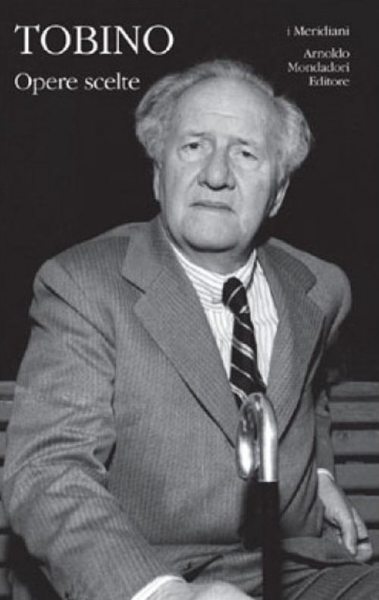

"Se negli anni Sessanta l’obiettivo era andare sulla Luna – afferma Steve A. Garan, scienziato leader nel campo della ricerca sull’invecchiamento – oggi la sfida è riuscire a vivere il più a lungo possibile. Ci riusciremo, perché cinque milioni di persone qui nella Silicon Valley, in un raggio di dieci miglia, stanno lavorando per questo".

Alla Silicon Valley ci vogliono immortali (noi tutti o forse più probabilmente soltanto un'esigua minoranza che avrà i soldi necessari?). Ma ci vogliono anche tranquilli, sereni, pacifici e pacificati. Gli psicofarmaci non bastano più perché nessun psicofarmaco può ridurre o eliminare il desiderio o la libertà/il coraggio di pensare. Ci sono però le droghe sintetiche, le droghe pesanti che aiutano il potere a ridurre l'elaborazione del pensiero, ma non a ucciderlo. È sempre più diffusa la cultura dello sballo, dell'autodistruzione. Che dire poi del fatto accertato che finite le scuole sono pochissimi i lettori forti, che leggono più di dieci libri in un anno? C'è tempo per tante cose, ma per leggere mai. Perfino la giovane filosofa Ilaria Gaspari ha combattuto per anni contro l'idea che la filosofia fosse inutile, fosse "aria fritta". Lo ha ammesso lei stessa pubblicamente, candidamente. Il group thinking può arrivare a influenzare anche le persone più autonome. Si vedano a proposito i celebri esperimenti dello psicologo Salomon Asch. Musk vuole impiantare i microchip nel cervello. La scusa ufficiale è quella di combattere le malattie neurologiche, il pretesto ufficioso è quello di avere una migliore interfaccia tra fisico e digitale, tra reale e virtuale. Potremmo ordinare una pizza col solo pensiero. Io mi chiedo se ci sia davvero bisogno di questa comodità apparente che finirebbe in concreto per essere invasiva, anzi totalmente pervasiva perché finiranno per essere controllati tutti i nostri pensieri. Il capitalismo di sorveglianza attuale è solo una fase di transizione. Per ora siamo tutti schedati, videosorvegliati, identificati e controllati. Un tempo la psichiatria era una modalità di controllo psicosociale. La repressione finì in Italia nel 1978 con la legge Basaglia grazie a un movimento come Psichiatria democratica. Ci furono a ogni modo illustri personalità che levarono la loro voce contro la chiusura dei manicomi, come lo scrittore Mario Tobino. Basta leggere "Gli ultimi giorni di Magliano" per capire il dibattito acceso e le polemiche di quell'epoca.

Oggi le nostre camicie di forza sono informatiche, virtuali. Per ora stanno controllando solo il nostro comportamento. Non hanno ancora inibito totalmente la nostra libertà e capacità di pensiero. Per ora le macchine stanno sostituendo gli uomini sul lavoro e sempre più persone lavorano da casa. Gli algoritmi governano la nostra vita online: algoritmi di cui non conosciamo niente o ben poco perché le multinazionali ci tengono all'oscuro della loro logica. Oggi addirittura vogliono scoprire tutti gli "algoritmi" del cervello umano per poi riprodurli con le reti neurali. Siamo sempre più asociali e questo al potere fa molto comodo: è esattamente così che ci vogliono. Se andiamo in una metropoli i grandi assembramenti di persone non fanno socializzare nessuno; il fatto è che siamo sempre più disgregati psichicamente, interiormente. Però siamo ancora agli albori. Forse se prendessimo realmente provvedimenti saremmo ancora in tempo a fermare tutto. Comunque bisognerebbe essere in tanti ed essere organizzati: quindi realisticamente parlando ciò non è assolutamente fattibile. Qualcuno dovrebbe avere una visione, vivere per essa e riuscire a coinvolgere molte altre persone: è possibile in teoria, in pratica è quasi irrealizzabile. Ma forse il processo è irreversibile. E poi chi ha la forza di ribellarsi? Chi è che si prende la responsabilità di opporsi? Chi è che non ha paura di ribellarsi? E poi ribellarsi sarebbe illegale e porterebbe a degli spargimenti di sangue. Prima di tutto però gradualmente ci hanno tolto la capacita di sognare, di essere intraprendenti. Nessuno vuole perdere la propria comfort zone. Anche chi ha poco non vuole perdere quel poco, che rispetto ai cittadini del secondo e del terzo mondo è molto. Quindi siamo punto e a capo. Lasciamo perciò che facciano ogni tipo di esperimento psicosociale sulla nostra pelle e nella nostra mente. I potenti vivono con discrezione e al contempo sfrontatezza. Sanno che nessuno li può fermare concretamente. Prestiamo perciò il fianco al potere. In fondo qualche anno fa Fukuyama teorizzava la fine della storia e questo non è avvenuto. Quindi non disperiamo. Ricordiamoci che lo scrittore e ingegnere Roberto Vacca pubblicò "Il medioevo prossimo venturo" e fu un bestseller del 1971. Vacca era catastrofico, apocalittico. Invece questo grande uomo di scienza non ci indovinò. Era stato fortunatamente per noi troppo pessimista. La regressione umana tanto temuta da lui non si è verificata. Non sempre gli studi dei futurologi, le distopie e le ucronie sono attendibili.

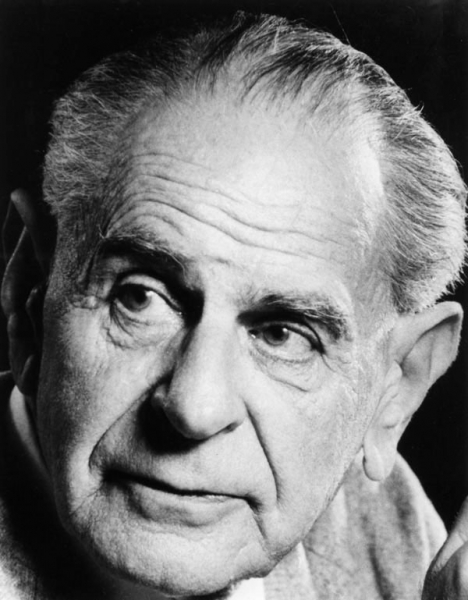

"Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte."

(Karl Popper)

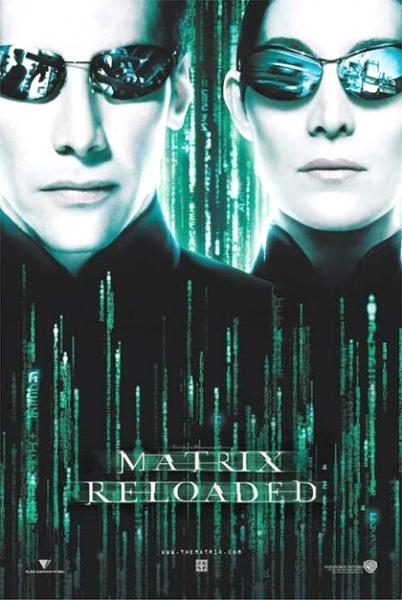

Gli scrittori di fantascienza hanno aguzzino le loro menti per proiettarsi nel futuro. Gli epistemologi hanno indagato la natura della conoscenza umana e i limiti di ogni metodologia scientifica. Alcuni scienziati si sono avventurati nell'ambito della teologia come de Chardin e Polkinghorne. A conti fatti però l'innovazione tecnologica più determinante nelle nostre vite per ora è la rivoluzione digitale; comunque siamo solo agli inizi. Ma è breve il passo tra telecomandare ed essere telecomandati. Saremo liberi di vivere nel metaverso, un universo parallelo virtuale. Ma saremo veramente liberi? Siamo ancora sicuri che il transumano, il postumano abbiano veramente qualcosa di umano? Non è che la tecnologia ci porterà all'antiumano? Per ora abbiamo solo un antiumanesimo diffuso. Sappiamo che è difficile rintracciare, definire, identificare l'essenza umana, ma mi chiedo io quale filosofia dell'uomo c'è dietro a tutto questo progetto? Più siamo pacifici, rincoglioniti, teledipendenti, internettiani più quelli della Silicon Valley sono felici, aumentano a dismisura ricchezza, potere, controllo. Vogliono diventare padroni dell'umanità intera. Quante persone sono dipendenti da televisione e Internet? Non c'è una stima precisa e gli esperti se ne guardano bene. Già oggi è molto difficile, impegnativo, quasi improponibile essere esseri pensanti. Ci sono troppe limitazioni e troppe inibizioni. Molte cose attaccano il libero pensiero. E se domani il pensiero non fosse più libero che razza di pensiero sarebbe? Sarebbe un pensiero eterodiretto. Ogni pensiero sarebbe vivisezionato e censurato. Cantava Gaber in tempi non sospetti: e pensare che c'era il pensiero! Hanno iniziato col controllare la nostra libertà d'azione, hanno proseguito impedendo di fatto la nostra libertà di cambiare il sistema, in futuro vogliono dominare il pensiero umano. Ma in futuro sarà un élite umana a controllare il pensiero della massa oppure tutto sarà delegato alle macchine? Ancora non lo sappiamo. Non c'è un angolo del mondo che non abbiano invaso, ma prima di tutto loro occupano la nostra mente, progettano con le loro tecnologia nuovi modi di essere e ci rendono sempre più dipendenti dalle loro invenzioni. In futuro solo una casta di scienziati e tecnologi dominerà il resto dell'umanità. Resta una speranza esile, incerta: sperare che il cervello umano non sia totalmente conoscibile, che la mente umana riservi sorprese e riesca a preservare zone inesplorate e auspichiamo inaccessibili agli scienziati. Forse come sostiene il filosofo della scienza Matthias Eckoldt non si può capire totalmente il cervello con il cervello. Trovare un equilibrio per noi poveri anonimi cittadini è difficile. In definitiva i condizionamenti dei mass media già oggi finiscono per essere un'efficace tecnica di controllo mentale, addirittura di manipolazione mentale, anche se apparentemente blanda ma persistente, martellante, ripetitiva e sempre presente. Una volta il poeta Lorenzo Mullon mi ha chiesto: "Davide, a quale Matrix giochiamo?".

Siamo veramente sicuri che questa sia la realtà effettiva? Disintossicarsi totalmente significa rinunciare totalmente al mondo, autoescludersi, essere fuori dal mondo. Per essere liberi per ora bisogna perciò essere anche connessi, ma bisogna utilizzare con prudenza e saggezza le nuove forme di comunicazione, le nuove tecnologie. Bisogna essere dentro e fuori allo stesso tempo per salvare l'indipendenza, il pensiero e questo atteggiamento ondivago fa male alla nostra salute mentale. Così viene da chiedersi: dobbiamo sacrificare il nostro benessere interiore per la libertà o viceversa? È quasi impossibile avere entrambe le cose. Inoltre se gli uomini diverranno immortali dovranno colonizzare altri pianeti. La sola Terra non potrà contenere tutti, a meno che non si controllino le nascite. E se saremo tutti telecomandati allora chi potrà fare ulteriormente progredire l'umanità? Solo i figli e i nipoti degli attuali esperti di tecnologia potranno migliorare l'umanità? Sarà quindi una nuova casta? Gli altri saranno tutti assoggettati e schiavizzati? Gibson era stato troppo ottimista col suo Neuromante. In futuro anche la giustizia e la medicina saranno predittive. Nessuno potrà delinquere probabilmente, come nel film Minority report.

Forse arriveremo a quei livelli. Forse gli uomini saranno esseri totalmente prevedibili per il potere. Raggiunto l'obiettivo dell'immortalità la ricerca scientifica riguarderà solo quisquilie, solo minuscole migliorie. Il futuro è il presente, si usa dire. Non sappiamo ciò che è futuristico, ancora più precisamente futuribile, Tutti i grandi progetti a lungo termine però saranno inutili se non avverrà nel futuro immediato la decarbonizzazione energetica e industriale, se non inquineremo molto meno, se non salvaguarderemo il pianeta. Mi chiedo io se qualche potente non abbia mai dei dubbi a riguardo. Lo psichiatra Paolo Crepet ha sostenuto che una parte importante dell'intelligenza umana è costituita dalla capacità di coltivare dei dubbi. La cosa che mi stupisce di questi potenti è che non hanno dubbi o almeno non li manifestano pubblicamente. Speriamo che il futuro non sia già deciso dai signori di Cupertino in California. Di sicuro più andiamo avanti e più ci accorgiamo che non esistono le cosiddette frontiere della scienza, che la scienza è senza frontiere e che è un illuso chi cerca di porre a essa dei limiti etici.

ago 142022

(Nella foto Freak Antoni)

"Sono contro" degli Skiantos:

"Non ci credo,

alla carriera

alla pensione, soldi come soluzione

alla prigione

Non ci credo,

al panettone

ai finti artisti, parrocchiani, percussionisti napoletani

ai registi americani

E non mi fido,

dei paninari,

dei ragazzotti e Ramazzotti del decoro

che han le marlboro

Sinceralisti, moralisti, anticristi

albanisti, qualunquisti

Sono contro, io sono contro

si sono contro e fino in fondo

e sono pronto a stare contro

sono contro

Io sono contro

Non ci credo,

al nucleare

alla potenza militare, al radicale da salotto al buonsenso del bigotto

ai nuovi fan, ai Duran Duran

Non mi fido

Non mi fido

Non mi fido dei razzisti

dei cantautori ecologisti

della finta tolleranza dei barbuti

occhialuti intellettuali prevenuti tossicomani venduti

Sono contro, io sono contro

e fino in fondo

e sono pronto a stare contro

io sono contro

Si, sono contro

io sono contro

si sono contro

e sono pronto

a stare contro

e fino in fondo

Sono contro

io sono contro

e fino in fondo

io sono contro, si sono contro

e fino in fondo

Io sono contro

e sono pronto a stare contro fino in fondo

Io sono contro"

Achille Bonito Oliva (nella foto) ha scritto su Robinson: "Oggi il sistema riesce a inglobare qualsiasi tentativo di rottura e di novità, sia che si tratti di gesti diretti come la politica che di gesti indiretti come la cultura".

Achille Bonito Oliva sostiene che il sistema attuale inglobi tutto, anche le maggiori forme di dissenso e di contrasto al sistema stesso. Non c'è più niente che faccia scandalo. Non c'è più niente che cambi davvero qualcosa. Chiunque si metta contro il potere è innocuo e/o la paga cara con gli interessi. Se tutto va bene la sua iniziativa viene considerata una ragazzata o un volo pindarico e l'ideatore un fanciullo, un mattacchione o un matto. Un tempo uno era un poeta maledetto, era bohémien, era uno scapigliato. Bastava allora andare a vivere con una prostituta, sposarla oppure vivere una relazione omosessuale per fare scandalo, per far parlare i benpensanti. Oggi niente fa scandalo. Oggi per esempio qualsiasi rapporto sessuale tra maggiorenni, consenzienti, capaci di intendere e di volere è stato fortunatamente considerato normale. Certo già ai tempi di Rimbaud la buona borghesia sosteneva che gli artisti erano tipi strani e tollerava queste trasgressioni, bollandole come stravaganze, come eccentricità. Insomma gli artisti erano tipi matti, bislacchi. Li si tollerava, ma a quei tempi facevano la distinzione tra borghesi e artisti. I veri borghesi non potevano trasgredire e gli artisti avevano libertà, ma venivano etichettati, non venivano più considerati rispettabili e potevano morire poveri. Poi ci furono gli hippies, i sessantottini. Fare l'amore e non la guerra era uno slogan rivoluzionario. Adesso niente e nessuno può essere così innovativo. Ogni cosa, ogni persona, ogni idea, ogni movimento ha perso qualsiasi carica eversiva. Niente sorprende né entusiasma più a questo mondo. Flaiano aveva già ironizzato su questo, aveva già previsto tutto, scrivendo "Un marziano a Roma", dove il marziano appena sbarcato è un fenomeno da baraccone e tutti lo vogliono conoscere, ma dopo poco tempo nessuno più lo considera. Tutto viene fagocitato, metabolizzato in fretta. Anche tutto ciò che è contro è apparentemente contro, diventa una moda, diventa "in". Chi è davvero al di fuori dalla logica del dominio, del sistema finisce per essere incomprensibile o finisce per diventare invisibile. Non fidatevi di quelli che rivendicano in tutti i modi e in tutte le salse la loro diversità, la loro unicità e in fin dei conti il loro essere contro: in realtà sono sempre a favore di qualcuno, molto spesso a favore del potere. Anche se vuoi essere alternativo non puoi essere solo, devi essere con qualcuno o per qualcosa, devi mettere la testa a partito devi accettare dei compromessi: altrimenti vieni tacciato di finto ribellismo vuoto, astratto, improduttivo, inconcludente. La prima difficoltà insormontabile è che il potere corrompe tutto e tutti. Ci aveva già avvertito Pareto, un pensatore conservatore, che la controélite diventava élite, avveniva una cooptazione dei rivoluzionari più validi da parte del potere. Detto in parole povere a volte quando qualche allievo capace ma indisciplinato disturba troppo le lezioni lo si fa diventare capoclasse o rappresentante di classe, in modo da responsabilizzarlo e renderlo tranquillo, pacifico. Così avviene anche nelle logiche del potere. Ma il problema principale è che il potere corrompe prima di tutto nell'animo e nella mente perché deforma, inibisce la crescita interiore, la creatività, l'autonomia di pensiero, tarpa le ali sul nascere. Inibire la crescita come individui significa che il potere della società attuale ci lascia solo la libertà negativa, ovvero la scelta di vivere secondo gusti e preferenze, ma non ci consente la libertà positiva, ovvero di scegliere in modo razionale e con la possibilità di dire no al mainstream, al conformismo di massa (riprendendo i due concetti di libertà di Berlin). I veri falliti, i veri puri sono soli, sono costretti alla solitudine dal potere. Al limite possono creare una piccola comitiva di disperati, ma la comunità dei perdenti non esiste. I barboni si litigano la notte sotto stazione per un pezzo di cartone da adibire a giaciglio. La rivolta dei barboni è destinata a essere e rimanere solo un bellissimo racconto di fantasia di Bukowski. Non esiste alcun collante, alcun legame. Ognuno è chiuso nella sua storia, perso nei suoi problemi. Chi non è omologato è solo, chi agisce e pensa in modo difforme dalla massa è solo. Tutto ciò è dovuto anche alla solitudine dell'uomo contemporaneo. Si parla tanto di individualismo sfrenato, ma a conti fatti è in crisi la soggettività. Esiste la libertà di associarsi spontaneamente almeno a livello teorico, ma poi in definitiva non ci aggreghiamo più, non fraternizziamo più, non facciamo più comunità perché esiste solo una massa anonima con la conseguente legge del branco. Ma per essere contro veramente bisognerebbe anche essere contro una parte di noi stessi: quella che deriva, che è più legata alla logica del sistema e da qui nascerebbe una contraddizione insanabile, una grande lotta contro sé stessi. Noi abbiamo interiorizzato il sistema, il potere. Noi facciamo parte del sistema e il sistema è dentro noi, nella nostra mente, nelle nostre viscere. Qualche reazionario ci ricorda il celebre detto napoletano che "Nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna”, altri possono invitarci a non sputare nel piatto in cui mangiamo. Tutte le critiche sono ammesse teoricamente, nessuna critica è legittima. Essere contro nel migliore dei casi significa essere contro la propria famiglia spesso, contro il partner o la partner, contro le proprie amicizie. Ricordiamoci della scelta drastica che fu chiamato a fare San Francesco d'Assisi. Essere contro oggi significherebbe gettare la televisione, non leggere giornali, essere consumatori critici, essere attivisti. Insomma sono richiesti troppi sacrifici. E andare veramente contro potrebbe significare in forma estrema anche pagare con la stessa vita perché certi argomenti non si possono affrontare e certe verità non si possono dire né scrivere.

Allo stesso tempo non esiste più soltanto l'ineguaglianza dovuta alla distinzione marxiana tra cittadino e borghese, ma come ha sottolineato il professore Salvatore Veca a questa si è aggiunta la problematica della cittadinanza come frammentazione delle proprie identità socioeconomiche, sessuali, ideologiche, etniche, culturali, etc etc. Siamo troppe cose per accettarle, comprenderle pienamente in noi e gli altri hanno anch'essi troppe identità, troppe sfaccettature, troppe sfumature per riconoscerci pienamente negli altri, per rispecchiarci, per identificarci. Finiamo così per non fare neanche un pezzo di strada con gli altri. Al potere sempre più invasivo non si oppone più alcun contropotere. E poi il contropotere in questo mondo in cui siamo tutti sorvegliati, controllati, schedati non può essere più clandestino, viene subito istituzionalizzato, irregimentato, incanalato nei "giusti binari". Il contropotere deve essere presentabile, deve rientrare nell'ottica del sistema, nell'ordine del discorso. Nessuno può sgarrare. Niente e nessuno può deragliare. A ogni mossa originale e scaltra del contropotere si verifica puntualmente tutta una serie di contromosse opportune e neutralizzanti del potere, che rendono ogni tentativo goffo, inopportuno, velleitario, utopico, inutile. Inoltre per essere contropotere efficace ci vogliono soldi e chi ha davvero soldi difficilmente diventa contropotere o lo finanzia perché ha molto da perdere. Un rivoluzionario come Giangiacomo Feltrinelli oggi non esisterebbe più. Non solo ma viene da chiedersi come prendere alla sprovvista questo potere così pervasivo e onnipresente? Esistono dei cavalli di Troia per scardinare il potere? Infine questo potere, almeno in Occidente, non ha più forme dittatoriali e cruente, perciò moltissimi cittadini sottovalutano le dinamiche del dominio, così come le ingiustizie. Questo potere apparentemente democratico sa nascondere le proprie schifezze agli occhi dei cittadini. All'epoca di Feltrinelli c'era il pericolo imminente di un colpo di Stato, di una grande deriva autoritaria. E oggi? Non esistono così grandi paure o almeno non vengono avvertite dai cittadini italiani. Infine i cittadini hanno sempre paura di finire dalla padella nella brace, pensano che ogni cambiamento peggiori le cose.

E allora cosa ci resta? Forse la poesia? Forse l'arte? Scriveva Baudelaire che ogni poesia diceva un mondo. A patto che il mondo detto dalle vostre poesie non sia livellato, appiattito, omologato, già codificato troppe volte. E dire il vostro mondo con delle poesie a cosa può servire? A niente, non cambia niente, come scriveva Fortini. Però è terapeutico per voi e forse, anche se meno comunemente, per qualcuno che legge.

ago 132022

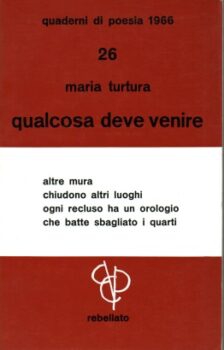

Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:

Caro dottore che mi curi i nervi

voglio dirti in questi giorni com'è andata

affinché tu ti possa regolare

per quello che mi serve in questi giorni:

ho dei sintomi al cuore

nella parte che nessuno vede:

sapessi che disastro, dottore!

Il mattino lavoro

il pomeriggio lavoro

e di sera ho la netta sensazione

di essere un guscio vuoto in un cartoccio.

Ho altri mali che non dico

perché la lista è molto piena

e non posso far tardi soprattutto

ho quel mal di cuore

nella parte che nessuno vede:

ti consiglio di ascoltarmi, dottore.

Questi occhi che hai

non dimenticati

con dentro un'ombra

di mare del Nord tempestoso

che cosa guardano stasera

nel tuo freddo paese, amico,

mentre io mi ricordo

di una luce sul lago e di una

esile speranza, così esile

come solo può essere

un amore al principio.

Alberi di neve che non vedi

respiro corto della terra e voci

da luoghi ignorati

mentre suonano passi sul tuo capo

e la notte si prepara anche per gli altri.

Io non trovo più Dio, bambino cieco,

nel celeste sospeso dei tuoi occhi

nelle cose che indovini con parole ardite:

"Questo luogo è chiuso da mura".

Io so che fuori non sono centauri

né terre di lunga corsa.

Altre mura

chiudono altri luoghi.

Ogni recluso ha un orologio

che batte sbagliato i quarti.

Questo è tutto, e qualcosa

deve venire

a distruggere i muri

e all'ora giusta confondere i luoghi,

a cancellare gli ordini di Dio

perché valga la pena di vedere.

(Di lei che ama un mio amico sposato

e ha una malattia difficile da guarire,

di lei in ogni caso

padrona di sé stessa):

cara amica, io ti ho visto

su un ponte di primavera

tu eri là guardando in avanti

con uno sguardo che pareva azzurro,

dicendo parole di quieta meraviglia

e muovendo le tue esili mani.

La sua bontà capovolta

il rifiuto delle cose assolute

per un mondo di treni

e di letti da rifare,

il suo vestito, ai piedi

di uno da non confondere con altri.

Sempre lei, che di mattina

si prepara con cura

a un altro giorno di silenzio.

Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,

e con lenti giri

cala il falco.

Una notte di pioggia è in cammino

per accordare il tuo respiro al calmo

frusciare dell'acqua.

Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case

e la città muta guardava dalle finestre di maggio.

Un caldo vento mi spingeva innanzi

traendo il suono sospeso di un telaio.

Io venni alla tua casa

per un discorso che mi urgeva

nato da quelle immagini.

Tu sorridevi alla porta.

Alle undici Gesù è risorto.

Sulla Certosa il sole era alto.

Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre

e portalo con te a fare un giro nel cielo -

il babbo è rimasto dietro la sua pietra

e Gesù se n'è andato per conto suo.

Prima che scomparisse gli ho gridato:

- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -

La luce è calata di una luce

e ora pare sera

ma l'uomo dai capelli bianchi

alto sullo sfondo dei vetri

deve avere in sua mano

il segreto finire del giorno.

L'ora di notte mi porta

alla piazza delle Sette Chiese

dai silenziosi cipressi.

Un inverno di piccoli passi

si irraggia verso il punto che tardi

chiamai la casa, luogo che nulla

dice agli altri, breve

inverno stellare, dove l'anima

tende a riavvolgersi.

Per aver visto il suo nome

su tre cose che gli altri

dicono belle, io vorrei

bere pazzamente e battermi

con la mia sfortuna fino a perdere,

fino a far sangue,

tanto mi sottrasse la donna

che si mise nella sua ombra

ed era in niente

migliore di me.

Si sono accese insieme nell'acqua

due luci; il giardino ha rumori;

con veste bianca e chino il capo

due donne dall'infermeria

mentre geme un autunno

di muri e di alberi

inseguiti dal vento.

Se avessi avuto un cappotto

con un colletto di pelliccia

forse non mi avresti lasciato.

Se un fischio arguto

avesse accompagnato i miei discorsi

ti saresti così confuso

da ritenermi importante.

Invece non sapevo fischiare

e avendo mal di gola

parlavo piano, per via di quel colletto

di pelliccia che non possedevo.

Quando il bambino

avrà finito di battere sul suo tamburo

comincerà la danza

delle zanzare,

suonerà qualcuno alla porta

o mi sentirò così triste

di qualcosa che ora non conosco.

Nel silenzio della campagna

a un tratto

chiamava una voce.

Veniva da una siepe oscura

presso gli alberi di confine,

mi gridava di ritornare.

Io cammino così

sotto le nuvole bianche

per raggiungere un sogno

di mezzogiorno.

Non disturbate questa

bellezza degli amanti giovani

che guardano solo dentro i loro occhi

e vivono come i rami degli alberi

strettamente confusi

alteri e senza presagi

della terra che tiene le loro radici.

Come le lettere bianche

sulla tenda azzurra del macellaio

come quest'aria di paese

così confidenziale e nuova

i miei pensieri.

Noi ci amammo poveramente.

Solo una luce di fanali

una tiepida pioggia

nella città di notte, e poco altro

ci diedero per amarci. Ma noi fummo

per il distacco e il ricordo

per la gioia di ritrovarci

sempre grati a noi stessi

di non esserci persi

nelle strade e nei porti

che mai vedemmo.

ago 042022

Nietzsche e il relativismo dei fatti:

E’ facile fraintendere la dottrina di Nietzsche perché la sua filosofia non è sistematica; è una filosofia delle contraddizioni e delle illuminazioni grazie all’utilizzo dell’aforisma.

Lukacs ha sempre considerato Nietzsche un distruttore della ragione, ma forse il filosofo tedesco dovrebbe essere considerato soprattutto un potenziale distruttore della metafisica platonico-cristiana. Per il filosofo tedesco nel cristianesimo è insito il nichilismo passivo; il cristianesimo è mortificazione del corpo, religione e morale dei vinti e dei deboli, risentimento dello schiavo nei confronti del signore, proiezione verso un altrove che riscatta la miserie del mondo terreno. Questo naturalmente è il suo punto di vista.

Nietzsche sceglie l’eterno ritorno per non cadere in un regresso all’infinito. Altrimenti dietro un velo ci sarebbe sempre un altro velo, dietro un fondo un altro fondo, dietro una maschera un’altra maschera.

Per il filosofo tedesco il tempo è circolare. Il divenire non è una linea retta, che prosegue all’infinito. I quanta d’energia per quanto illimitati per la mente umana, non sono infiniti. Di conseguenza ogni evento è destinato a ripetersi, a ripresentarsi. Ecco l’eterno ritorno.

La sua filosofia oltrepassa ciò che comunemente viene considerato nichilismo con l’amor fati e la volontà di potenza.

Il superuomo è colui che ha capito e accettato la dottrina dell’eterno ritorno. La genealogia della morale non è altro che la scoperta del meccanismo colpa-pena-punizione, meccanismo con cui la morale controlla totalmente le coscienze umane.

Nietzsche è un nichilista attivo, distrugge perché qualcuno in futuro ricrei. Nietzsche inizia dall’analisi e dal pessimismo di Schopenhauer, ma laddove quest’ultimo sceglie come rimedio l’ascetismo, Nietzsche opta invece per la volontà di potenza.