giu 302022

La letteratura è minacciata dalla comunicazione di massa, al punto che Montale nel suo discorso per il Nobel nel 1975 si domanda se in una società di massa possa sopravvivere la poesia e conclude così: "Si potrebbero moltiplicare le domande con l’unico risultato che non solo la poesia, ma tutto il mondo dell’espressione artistica o sedicente tale è entrato in una crisi che è strettamente legata alla condizione umana, al nostro esistere di esseri umani, alla nostra certezza o illusione di crederci esseri privilegiati, i soli che si credono padroni della loro sorte e depositari di un destino che nessun’altra creatura vivente può vantare. Inutile dunque chiedersi quale sarà il destino delle arti. E’ come chiedersi se l’uomo di domani, di un domani magari lontanissimo, potrà risolvere le tragiche contraddizioni in cui si dibatte fin dal primo giorno della Creazione (e se di un tale giorno, che può essere un’epoca sterminata, possa ancora parlarsi)".

La letteratura è amplificata, potenziata, ma in parte deformata e resa un poco asettica dal web. Siamo sicuri che la critica non diventerà giornalismo? Il significato non prevarrà sul suono, il segno sul simbolo, l'algoritmo sul mito?

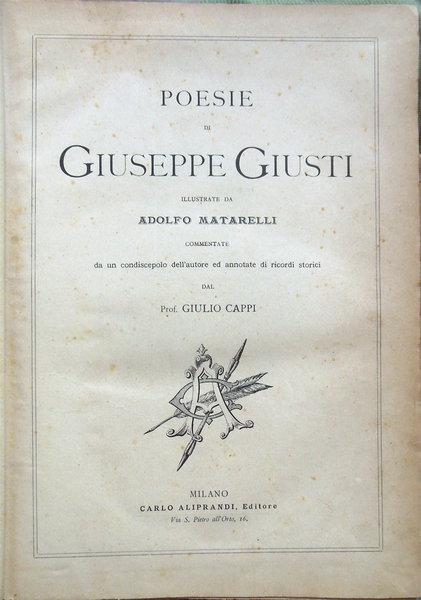

La letteratura italiana è inoltre diventata poca cosa, relegata ai margini con il dominio dell'inglese. Siamo una provincia dell'impero anglofono. Non siamo neanche più una riserva. La lingua italiana arricchita o divorata dagli inglesismi? Avrà ancora modo di esistere la letteratura italiana?

La poesia che relazione può avere con la tradizione (a chi deve rifarsi uno scrittore? Con chi deve essere uno scrittore stilisticamente e letterariamente? Oppure deve pensare: "toglietemi la storia, sennò da dove ricomincio?" come negli anni '70 scrisse Milo De Angelis)? Bisogna guardare "Conversazioni su Tiresia", monologo di Andrea Camilleri e poi magari decidere, anche se per Eliot la tradizione e il talento individuale dovrebbero sempre interagire.

Ha più senso scrivere? Cosa può comunicare oggi uno scrittore? Essere per esempio irregolari e di nicchia può servire a qualcuno? Probabilmente né agli altri né a sé stessi. Comunicare la propria incomunicabilità spesso significa parlare da soli contro un muro e sentire l'eco delle proprie parole. Niente altro che questo. E se uno invece vuole arrivare alle masse finisce di solito per non fare letteratura. In ogni caso spesso non vengono salvaguardati né lo scrittore né la letteratura.

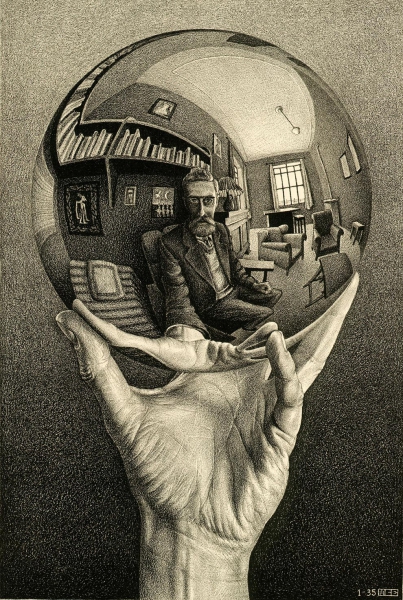

"Duchamp diceva: se un oggetto a tre

dimensioni proietta un'ombra a due,

dovremmo immaginare quell'ignoto

oggetto a quattro dimensioni di cui noi

siamo l'ombra. Da parte mia, mi affascina la

ricerca dell'oggetto a una dimensione che

non getta ombra".

Octavio Paz da "Corrente alterna"

Forse l'oggetto a quattro dimensioni di cui teorizzava Duchamp è ciò che ci trascende, ovvero Dio. Meglio rasentare terra col nostro volo, direbbe Bob Dylan. Quindi è del tutto legittima la ricerca di Paz dell'oggetto a una dimensione che non getta ombra. Ma noi esseri umani percepiamo il mondo in modo tridimensionale grazie alla superficie bidimensionale della nostra retina. La quarta dimensione ci sfugge, ma anche una sola dimensione ci sfugge. Una sola dimensione è al di sotto della nostra soglia di coscienza. Noi non possiamo percepirla come gli ultrasuoni, che invece sentono i cani. Noi non abbiamo neanche gli occhi mirifici della mosca. Certe cose sono precluse alla nostra percezione. Lo scrittore deve perciò fare riferimento a un'altra dimensione inaccessibile? Non è chiedere troppo? Forse è troppo. È un dato di fatto. Dobbiamo accettarlo. Non possiamo farci niente, a meno che l'oggetto a una dimensione che non getta ombra non debba intendersi come l'inconscio (non totalmente attingibile) o il nostro Sé (sfuggente). La vera letteratura potenzialmente si dovrebbe confrontare con tutto ciò? E se scrivere significasse gettare un ponte sull'assurdo?

Houellebecq scrive che l'uomo contemporaneo legge perché "ha bisogno di altre vite, diverse dalla sua, semplicemente perché la sua non gli basta". Leggere significa quindi avere un arricchimento esperienziale. Di solito ci arricchiamo con le parole, i pensieri, la fantasia degli scrittori morti, difficilmente degli autori contemporanei. Ma come affrontare il mondo? Con la crudezza anche se con la penetrazione psicologica di Houellebecq, che talvolta finisce nella provocazione fuori luogo e nelle forzature estremistiche? Oppure con il rigore morale di Dante, che addirittura si erge a giudice delle azioni altrui, ma anche con la sua grazia e la sua leggiadria, come per esempio in queste terzine del primo canto del Purgatorio, in cui descrive come si lascia alle spalle l'inferno. In queste terzine è Virgilio che pulisce il viso di Dante con la rugiada:

Quando noi fummo là ‘ve la rugiada

pugna col sole, per essere in parte

dove, ad orezza, poco si dirada, 123

ambo le mani in su l’erbetta sparte

soavemente ‘l mio maestro pose:

ond’io, che fui accorto di sua arte, 126

porsi ver’ lui le guance lagrimose:

ivi mi fece tutto discoverto

quel color che l’inferno mi nascose.

La prima cosa che il potere vuole è interferire su quelli che Lewin chiamava “campi di forza”. Anche questo è un modo per imbrigliare le carte, per confonderci interiormente. È sempre più difficile trovare il modo, lo spazio e per molti il tempo di concentrarsi, di riflettere. Anche molte persone che svolgono professioni intellettuali non ci riescono e delegano perciò a intellettuali riconosciuti il compito arduo di pensare. Però a molti cittadini oltre alla possibilità di riflettere sul mondo manca la possibilità di riflettere, di meditare sulla propria psiche, sulla propria vita; per questo chiedono aiuto a un/a analista. In poesia spesso è il testo che ci fa da analista. Oppure paziente e analista coesistono in noi stessi all’interno della scrittura, della valutazione, della censura, della revisione. In poesia uno può dar libero sfogo al suo materiale spurio psichico, così come può controllare l’inconscio. Ma l’inconscio non si può rimuovere totalmente: qualcosa sfugge sempre. Esprimere il proprio inconscio oltre che una rispettabile scelta artistica è anche un atto di libertà interiore, per alcuni addirittura una necessità interiore.

Un’altra cosa che il potere vuole fare è imporre un immaginario e un inconscio collettivo che sovrasti totalmente sull’inconscio individuale. Ho già espresso a più riprese questo concetto: l’inconscio collettivo attuale non ha più archetipi decenti perché mass media, moda, cinema, televisione non sono più mitopietici come un tempo lo era la letteratura. Oggi gli archetipi propinati sono tutti negativi. È anche questo un modo per renderci senza principi, per farci mancare punti fermi e terreno sotto i piedi. Ma non c’è solo questo. Andiamo oltre.

“Se la funzione alfa non agisce sulle percezioni, ad esempio emozioni dolorose, allora l’esperienza viene espulsa, mediante un’attività pilotata dall’angoscia. Una paziente diceva: “non mi sono dovuta alzare per andare in bagno, nel bel mezzo della notte, perché ho fatto un sogno”. Intuitivamente riconosceva che il sogno trattiene qualcosa in modo che non si debba evacuare precipitosamente. Bion chiama questi elementi che non possono essere trattenuti nella mente elementi beta. […] Sono non-digeriti e danno la sensazione di essere cose-in-sé. Come corpi estranei all’interno della mente. Sono solo adatti ad essere evacuati perché non li si può pensare. Sono persecutori: pezzi di scarto dei quali la mente vuole sbarazzarsi; secondo il principio di piacere quel che provoca disagio viene espulso.” (Symington J e N. (1996), Il pensiero clinico di Bion, Raffaello Cortina, Milano, 1998. [p. 68]). Il potere tramite mass media, moda, pornografia non vuole che metabolizziamo gli oggetti del nostro desiderio. Non vuole che li comprendiamo, che li interiorizzamo globalmente, che li rielaboriamo criticamente e consapevolmente. Per Kernberg in questo modo non siamo più in grado come un tempo di “integrare le parti buone con quelle cattive”. Il potere vuole da noi la scarica, l’acting out senza naturalmente che mai avvenga l’abreazione. Così facendo il potere cerca di ridurre la funzione alfa e di aumentare gli elementi beta. La funzione alfa digerisce tutto ciò che è psichicamente negativo. Bion usa proprio la metafora della digestione. Il desiderio non è che una delle tante cose umane su cui agisce la funzione alfa. La poesia è funzione alfa allo stato puro. Ecco perché la poesia dà noia al potere e i mass media rivolgono un’attenzione insufficiente nei confronti della poesia. La poesia è conoscenza e comunicazione dal nostro profondo al profondo altrui ed è per questo che dà noia al potere, che ci vorrebbe conformisti, frivoli, superficiali, consumistici.

A ogni modo lo scrittore non può autoesaltarsi. Dovrebbe essere contro il potere. Dovrebbe denunciare il disastro ecologico, le ingiustizie economiche. Dovrebbe fare denunce sociali e/o esprimere disagio esistenziale. Ci si potrebbe accontentare quando non tratta delle grandi assurdità della vita e del mondo se riesce a mostrare quelle piccole, come un turista, che da dieci anni non va in ferie e quando va in vacanza è costretto a stare tutto il tempo in albergo a causa del maltempo, oppure come una donna che porta con sé il suo bambino, gli mette anche il casco, e poi attraversa con il rosso.

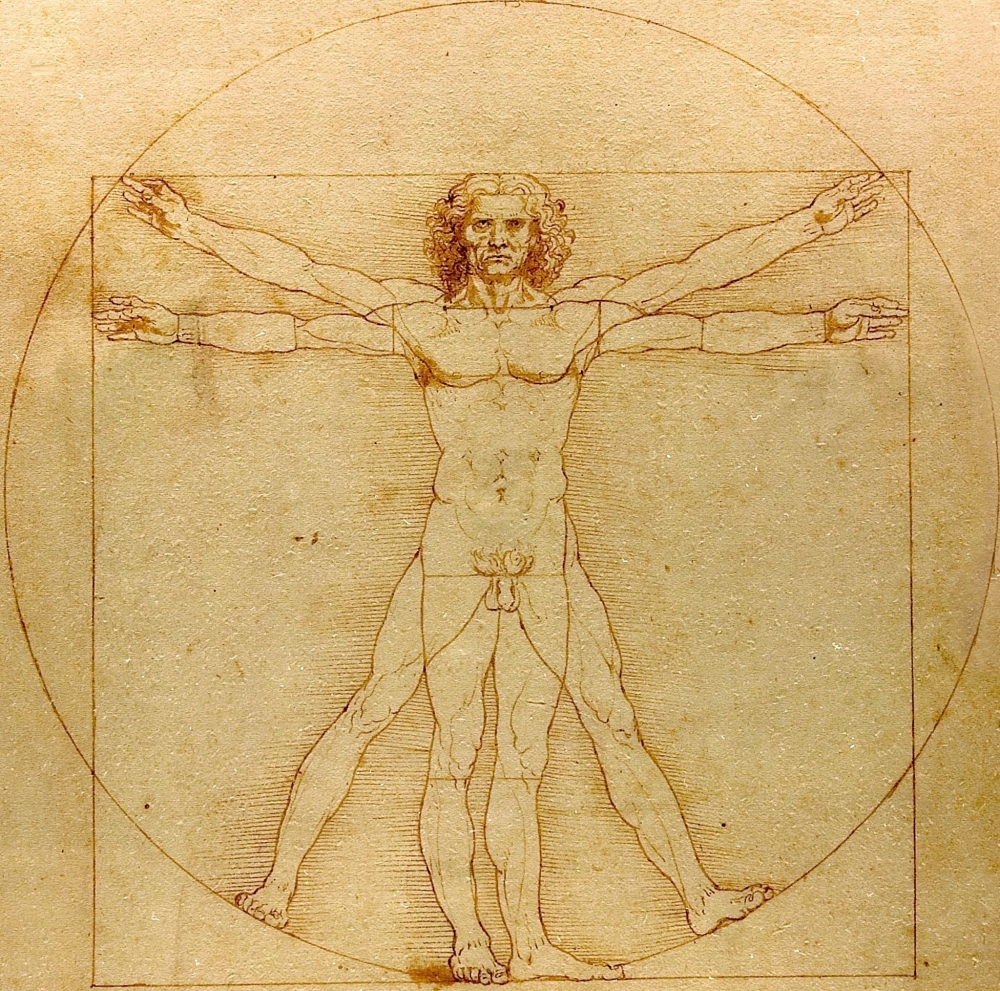

Ma non scordiamoci che l'uomo sarà sempre un "animale simbolico" come lo definì Cassirer e inoltre anche Goethe nel Faust scrisse: "Tutto ciò che passa è solo un simbolo; l'inattingibile, qui si fa evento; l'indescrivibile, qui ha compimento; l'Eterno Femminile ci fa salire".

La scrittura, anche quella di infimo livello (come la mia) è memoria o suo tentativo goffo, maldestro. Quando scrivo mi ricordo, cerco di ricordarmi. Ma cosa? Per quel che mi riguarda è ricordarmi all’improvviso di pomeriggi afosi ed estivi in una stanza d’albergo in una località imprecisata del lago di Garda oppure di una delle tante sere sulla soglia dell’ingresso a guardare la vita della piazza in attesa di chiudere la cassa e il negozio. È ricordarmi all’improvviso di tutto il tempo perso a rigirarsi nel letto, rimuginando in un mix quasi letale fantasie erotiche e frustrazioni sessuali. Ricordarmi scene di vacanze da bambino o da adolescente sotto l’ombrellone a Cecina oppure al bagno Trieste a Rosignano. Ricordarmi da giovane delle mie notti brave e poi il tempo passato in sala di attesa ad aspettare il treno del mattino, che mi riportava a casa. Ricordarmi tutte le notti insonni e i giorni sonnambuli da giovane. Ricordarmi i viaggi di due/tre giorni fatti con mio padre, a giro per l’Italia e pensare che forse non andremo mai a visitare Matera o che non ritornerò più nelle Marche o all’Aquila. Ricordarmi le cene con gli amici in varie località d’Italia, amici persi, mai più rivisti. Ricordarmi i pochissimi amori e i tanti rifiuti, le delusioni cocenti. Ricordarmi le ore distratte a leggere libri da studiare e le lezioni frequentate svogliatamente. Ricordarmi il vocio indistinto di una strada principale del centro o il brusio in una osteria. Ricordare i viaggi in treno, le impressioni guardando fuori dal finestrino, le viaggiatrici nello stesso scompartimento, i giochi di sguardi, le conversazioni, i silenzi. Ricordare tutte le passanti che abbiamo guardato e che non ci consideravano minimamente. Ricordare le passeggiate col mio cane, con mia madre al parco dei Salici o alla Sozzifanti. Ricordare tutti i sogni, le aspirazioni, i voli pindarici, le albagie, le illusioni, alcuni dichiarati, altri mai minimamente confessati, tutti abbattuti dalla realtà, dalla ragione, dall’età. Ricordare tutti i viaggi, tutte le città che ho visto. Ricordare tutte le nostre metamorfosi, le nostre idee, i nostri sentimenti, la nostra rabbia, le nostre malinconie, i miti creduti. Ricordare tutti gli omicidi, le scene di violenza reali o fittizie a cui abbiamo assistito alla televisione o su Internet. Ricordare tutti i libri letti e accorgersi che è rimasto solo un senso implicito, una conoscenza implicita. Ricordare le astrazioni, gli intellettualismi che non servono a proteggersi dai colpi bassi della vita né a fare da schermo per non mettersi a nudo. Ricordare che nessuna opera d’arte rende la vita fedelmente così come è. Ricordare della maturità acquisita, della pochissima arte, della insipida e scontata saggezza. Ricordare della teoria che si fa esperienza di vita e dell’esperienza di vita che si fa teoria. Ricordarmi di tutte le nozioni apprese, interiorizzate e poi lasciate andare, perdute per sempre. Ricordarmi tutte le nostre conversazioni, le frasi dette agli amici, ai familiari, frasi di circostanza, spesso di convenienza e chiedersi quanto fosse di vero, di autentico in tutte le parole dette e scritte (ma solo io, nessun altro cretino, posso stabilire se siano autentiche o meno le mie parole e forse nel momento in cui le ho scritte o proferite erano autentiche). Ricordare tutte le persone sfiorate, intraviste e tutte le persone conosciute, apparentemente in modo profondo, ma che non abbiamo mai afferrato, mai colto totalmente. Ricordare e dopo aver fatto notevoli sforzi di memoria capire che probabilmente tutto ciò che era più importante ci è sfuggito, è passato dalle maglie della memoria, si è involato chissà dove. Quale archivio disordinato e immenso di cianfrusaglie, di cose squallide è la memoria di ognuno! Fatico a trovare un senso a tutto questo, anzi sarò più sincero: non lo trovo assolutamente. Lo smemorato di Collegno e il Funes di Borges sono due facce della stessa medaglia. L’ippocampo serve per l’apprendimento, ma poi ci vuole la reiterazione per conservare tutto a lungo termine. La memoria talvolta degenera fino alla malattia degenerativa, ma non improvvisatevi neurologi! Si può vivere senza ricordare? Ogni sera prima di addormentarci facciamo il riepilogo spesso del giorno trascorso. Si può ricordare senza vivere? Non ci si può limitare a ricordare senza più vivere perché ricordare non è vivere ma tutt'al più rivivere. Memoria e vita sono legate a doppio filo, ma forse il loro impasto è sadico, crudele, eppure così raffinato. Alcuni perdono memoria e altri si perdono nella memoria. Ci vorrebbe un uso saggio della memoria per vivere! Ma non ci sono leggi certe perché ogni vita, ogni memoria hanno le loro regole. Aveva ragione Proust: la selezione, l’archiviazione, il richiamo della memoria è grosso modo involontario. Do ragione a Proust senza erigere una cattedrale della memoria come fece lui perché non ne avrei il genio né ne scorgerei la benché minima utilità: non frequentai la crema della crema della società come fece lui. Ho in mente solo piccoli ricordi, minuscoli pensieri, pronti a ogni evenienza, spesso adibiti a scacciare la noia. Francamente ammettiamolo pure: ognuno di noi nel profondo conserva una certa ossessività, ritornano nella sua mente, anche quando essa è libera di scorrazzare liberamente, sempre le solite immagini ricorrenti.

giu 302022

Riguardo al mito di Teuth: "O ingegnosissimo Theuth, c'è chi è capace di creare le arti e chi è invece capace di giudicare quale danno o quale vantaggio ne ricaveranno coloro che le adopereranno. Ora tu, essendo padre della scrittura, per affetto hai detto proprio il contrario di quello che essa vale. Infatti, la scoperta della scrittura avrà per effetto di produrre la dimenticanza nelle anime di coloro che la impareranno, perché fidandosi della scrittura si abitueranno a ricordare dal di fuori mediante segni estranei, e non dal di dentro e da se medesimi: dunque, tu hai trovato non il farmaco della memoria, del richiamare alla memoria. Della sapienza, poi, tu procuri ai tuoi discepoli l'apparenza e non la verità: infatti essi, divenendo per mezzo tuo uditori di molte cose senza insegnamento, crederanno di essere conoscitori di molte cose, mentre come accade per lo più, in realtà, non le sapranno; e sarà ben difficile discorrere con essi, perché sono diventati portatori di opinioni invece che sapienti.»

(Platone, Fedro)

Sant’Agostino si stupì quando vide Sant’Ambrogio che leggeva non a voce alta ma silenziosamente. Il dialogo permette una maggiore interattività e una maggiore reattività. Le lezioni degli insegnanti servono anche a questo. Si può ricorrere maggiormente alla metacomunicazione; si possono avere chiarimenti, delucidazioni in modo più semplice e in tempo reale. Poi c’è naturalmente il mito di Teuth tutto a vantaggio dell’oralità, ma c’è da dire che lo stesso Platone a differenza di Socrate lasciò tutto per iscritto. La scrittura permette maggiore complessità, talvolta porta alla complicazione delle cose semplici. Però per quel che mi riguarda permette di argomentare, di approfondire, di elaborare, di rielaborare le idee, di formularle compiutamente, di ristrutturare il pensiero. Richiede più tempo e più ponderatezza. L’oralità richiede più sintesi e semplificazione. Il talk show indicato da molti come l’apice dell’intelligenza verbale sfocia invece a mio avviso nella tracotanza e nella rissa verbale. I dialoghi tra persone comuni spesso mi sembrano ricalcare i talk show, le interviste, le conduzioni televisive più che essere davvero frutto di autenticità.

La scrittura porta a maggiore riflessività, a maggiore accuratezza. L’oralità richiede più sangue freddo. Con la scrittura si possono raffreddare gli animi, si può ragionare più a mente lucida. Ma questo non significa che l’oralità sia facile e la scrittura più difficile. Entrambe hanno pro e contro, punti di forza e punti deboli. C’è un modo per cercare la verità nel dialogo come nella corrispondenza epistolare, nella scrittura. Ci sono ostacoli, inganni che si frappongono alla ricerca della verità in entrambe queste forme comunicative. La scrittura, soprattutto quella artistica e filosofica, è frutto di meditazione estenuante. I dialoghi sono spesso più approssimativi e improvvisati, specialmente quelli quotidiani. Ci sono scrittori che non sanno parlare bene perché sono introversi e/o ansiosi. Tra scrittura e oralità vinse una mistura raffazzonata come i commenti nei blog, sui social, i messaggini, etc etc. Chi sa cosa ci riserva il futuro in questo senso? Ci sarà la creazione di nuove forme di comunicazione? Oggi sembra avere la meglio l’oralità sulla scrittura: fondamentale è bucare lo schermo; un Leopardi senza oratoria, senza un eloquio veloce non sarebbe minimamente considerato. Leggere permette di entrare in contatto intellettuale con i pensieri di grandi uomini vissuti in tutti i tempi e in tutti i luoghi (come in una celebre canzone). Borges annovera tra i giusti del mondo “Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un certo canto”.

Che poi, scrittura o oralità, alla fine è importante questo, come ha scritto Gianni Rodari: “Tutti gli usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. Un poco classista invece Valentino Bompiani che scriveva: ““Un uomo che legge ne vale due”. Non sempre questo corrisponde a verità. Don Chisciotte a leggere pessimi libri impazzisce per esempio. Comunque sul furgoncino della biblioteca comunale hanno verniciato proprio questa frase. Alla frase di Bompiani fa da controcanto Rino Gaetano, il cui “fratello è figlio unico” perché “è convinto che anche chi non legge Freud può vivere cent’anni”. Io ritengo che Freud vada letto, ma poi subito dopo dimenticato per vivere meglio. Per quel che mi riguarda leggere non cambia la vita, almeno non ha cambiato la mia vita, forse l’ha addirittura peggiorata, ha contribuito a isolarmi, a peggiorare i rapporti umani. Ma forse dipende da me soltanto, mentre per altri la lettura è un mezzo di promozione sociale. Come ho scritto in un mio aforisma tempo fa (scusate l’autocitazione) la lettura fortifica l’intelligenza. Umberto Eco a favore della scrittura sostenne: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

C’è una cosa però che lo scritto non darà mai ed è il calore umano, per quanto anche le parole scritte possono testimoniare vicinanza umana. Ci sono conversazioni banali quotidiane tra familiari che sono molto più importanti anche per persone ad alto coefficiente intellettuale del libro di un grande scrittore o di un filosofo memorabile, ma ci sono anche persone per cui le voci dei grandi artisti sono un bisogno insopprimibile, come un mio lontano parente di Bologna, che, pur essendo consapevole della fine, il giorno stesso della morte finì di leggere un libro. La lettura non avrebbe certo contribuito a salvargli l’anima, ma d’altronde in tutta onestà agiamo sempre per salvarci l’anima? Eppure leggeva perché ne traeva beneficio il suo animo e la sua mente. E poi chi può sapere con certezza, anche se è prossimo alla fine, che quel giorno morirà? A un colloquio di lavoro possono chiedere a un candidato quale è il suo ultimo libro letto (domanda molto sciocca), ma nessuno saprà mai quale sarà il nostro ultimo libro, l'ultimo libro della nostra vita.

giu 292022

Cercherò di essere semplice e breve perché essere sintetici significa fare meno errori e inoltre come scrivevano ne "I quaderni piacentini": "poche parole=poche mistificazioni". Ma veniamo subito al nocciolo. La cultura umanistica è in crisi in Italia. È chiaro che l'umanesimo è in crisi in quasi tutto il mondo perché la razionalità scientifica ha avuto la meglio, come sostengono Husserl, Heidegger, Spengler, Junger, Emanuele Severino e molti altri ancora. Secondo queste filosofie il trionfo della tecnica è dovuto al diffondersi a macchia d'olio del nichilismo nella società occidentale. Certo anche gli umanisti possono avere le loro colpe. Possono essere stati snob, elitari, incomprensibili, oscuri, criptici, noiosi, impopolari, troppo ideologici, mentalmente disturbati, addirittura guerrafondai. Si potrebbe stare a criticare per ore l'umanesimo classico, gli umanisti e non la finiremo più! Ortega y Gasset a proposito delle avanguardie scrisse anche della "disumanizzazione dell'arte", ovvero neanche il nuovo che avanzava si salvava perché anche le avanguardie tracciavano in nome di una presunta oggettività ancora un solco tra letterati e popolo. Ma nessuno era ed è esente da colpe. Però l'Italia un tempo era Magna Grecia, antica Roma, Rinascimento. Era la culla della civiltà e dell'umanesimo. E allora perché si è per così dire imbarbarita? Una parvenza di umanesimo, comunque ancora oggi rimane. Rimane come zoccolo duro nelle scuole elementari, nelle scuole medie inferiori e superiori. Si fa leggere Leopardi già alle elementari. Alle medie si fa già "I promessi sposi". Ai miei tempi nei licei scientifici le ore delle materie umanistiche superavano di gran lunga le ore di quelle scientifiche. Oggi le cose non sono sostanzialmente cambiate. Ma era un umanesimo datato, un poco retrogrado, comunque non aggiornato (se si considera che anche la psicologia, la sociologia, la pedagogia sono umanesimo oltre che scienze appunto umane). Oggi in Italia siamo ancora alle "due culture" di Snow, ovvero scienza e umanesimo sono nettamente separati, difficilmente vengono fatti dei collegamenti, ancora più raramente vengono integrati. Non dimentichiamoci invece che la relazione tra i due saperi può essere proficua. Calvino vedeva in Galileo Galilei il più grande scrittore italiano. Ma anche la fantascienza ha fornito ipotesi e idee agli scienziati.

Un tempo c'era il boom delle iscrizioni nelle università. Anni fa anche le facoltà di lettere e filosofia erano sovraffollate. È vero che allora molto genitori "parcheggiavano" i figli all'università, sognando che conseguissero il famigerato pezzo di carta. Oggi per trovare subito lavoro bisogna essere medici, ingegneri, informatici. Dopo la pandemia c'è stato un grande calo delle iscrizioni. Un tempo anche alcuni datori di lavoro pensavano che gli "umanisti" avessero la mente più aperta, potessero impostare meglio i problemi, riuscissero a mettere meglio le cose in prospettiva, potessero avere un'opinione su tutto, fossero anch'essi in grado di apprendere il nuovo e affrontare la complessità crescenti, riuscissero a mettere in relazione le cose più disparate, avessero insomma quella che Mills definiva come "immaginazione sociologica". Oggi questa visione del mondo viene considerata superata. In un mondo tecnologico i laureati nelle facoltà scientifiche sono visti e presi, sono considerati più preparati perché hanno studiato discipline necessarie e hanno superato una selezione scolastica più dura. Gli umanisti hanno meno opportunità non solo perché ci sono meno posti di lavoro per loro ma anche perché un datore di lavoro preferisce assumere come operaio o impiegato un perito o un ragioniere a un laureato in lettere e filosofia con maturità scientifica o classica. Esiste così la cosiddetta disoccupazione "intellettuale" e anche la sottoccupazione "intellettuale". Esistono anche i casi di alcune persone che dopo aver conseguito il diploma di ragioneria con il massimo dei voti hanno rifiutato il posto in banca, a loro subito offerto, si sono laureate in una facoltà umanistica e al momento dell'ingresso del lavoro hanno trovato serie difficoltà, ovvero hanno trovato tante porte chiuse in faccia. Un laureato "umanista" può dire al datore di lavoro: "mi dia un'opportunità. Imparo in fretta". Altrettanto prontamente quest'ultimo può rispondere: "Cerco persone con esperienza e competenze. Non ho tempo di insegnare e non posso aspettare che tu impari il mestiere". Per gli economisti è questione di mismatch, ovvero domanda e offerta non si incontrano. Dicono che le università non formano le figure professionali e non danno le competenze che servirebbero nel mercato del lavoro. È anche vero però che l'istruzione, anche quella universitaria, dovrebbe formare per imparare a imparare, visto che non si può spesso prevedere ciò che sarà richiesto nel mercato del lavoro in futuro. È anche vero che molte aziende italiane investono poco per la formazione del personale così come investono poco per il settore ricerca e sviluppo. D'altronde il mondo economico italiano è fatto di piccole imprese e queste nella stragrande maggioranza dei casi non hanno le risorse e qualche volta, pur avendole, non hanno la lungimiranza di investire. Ma sul laureato "umanista" oltre a un certo discredito c'è anche il sospetto che sia uno non pratico, uno troppo teorico. Esistono diversi pregiudizi nei confronti degli "umanisti" tra cui quelli di essere troppo critici del sistema. In fondo per dirla alla Said l'umanesimo è anche critica del sistema, della sua scientificità, della sua industrializzazione, della sua managerialità. L'umanista è visto quindi oltre a uno che non è abituato a faticare anche come un sovversivo potenziale. Non solo ma a tutto ciò si aggiunga il fatto che molti piccoli imprenditori si sentono dei self made men, nutrono una sorta di complesso di superiorità nei confronti del laureato umanista, salvo poi commuoversi se il loro figlio si laurea in una disciplina anch'essa umanistica e andarne fieri per tutta la vita. Ma nessuno naturalmente è esente da contraddizioni.

La crisi dell'umanesimo in Italia è data anche dal fatto che molte librerie di paese o di periferia nella città stanno chiudendo. Quelle rimaste lavorano soprattutto con i libri scolastici. Probabilmente a rendere critica la situazione sono stati gli ebook, gli acquisti online di libri, il fatto che oggi si legge di meno. Sembrava una commedia al di fuori della realtà "C'è posta per te" nel 1998, ambientata a New York, dove un grande imprenditore di una catena di librerie metteva in crisi una piccola libreria. Il web ha condannato oggi le piccole librerie italiane. Le anime belle sostengono che quelle librerie dovevano sopravvivere grazie a dei finanziamenti statali perché erano l'anima del quartiere, il cuore di una piccola comunità, però magari loro stesse hanno fatto sempre pochissimi acquisti prima, decretandone l'insuccesso. È indubbio che ci siano dei vantaggi ad acquistare online: è più comodo, si può fare tutte le ricerche online e trovare tutti i libri da soli senza l'aiuto di nessuno. Trent'anni fa uno andava in libreria anche per vedere quello che passava il convento, i libri che erano lì in bella mostra, sempre se non ordinava dei libri e doveva aspettare di solito due settimane per ritirarli.

Alle presentazioni dei libri ci vanno sempre poche persone, a meno che non siano influencer o personaggi televisivi che pubblicano un libro.

C'è chi dice che il teatro non è in crisi, che bisogna intendere cosa significa crisi, insomma spacca il capello in quattro, fa sottili distinguo per negare l'evidenza dei fatti. In realtà la stragrande maggioranza degli italiani non va a teatro e non ha mai assistito a uno spettacolo teatrale. Secondo le statistiche ISTAT nel 2018 7 italiani su 10 non andavano nei musei. Poi le cose si sono aggravate col Covid.

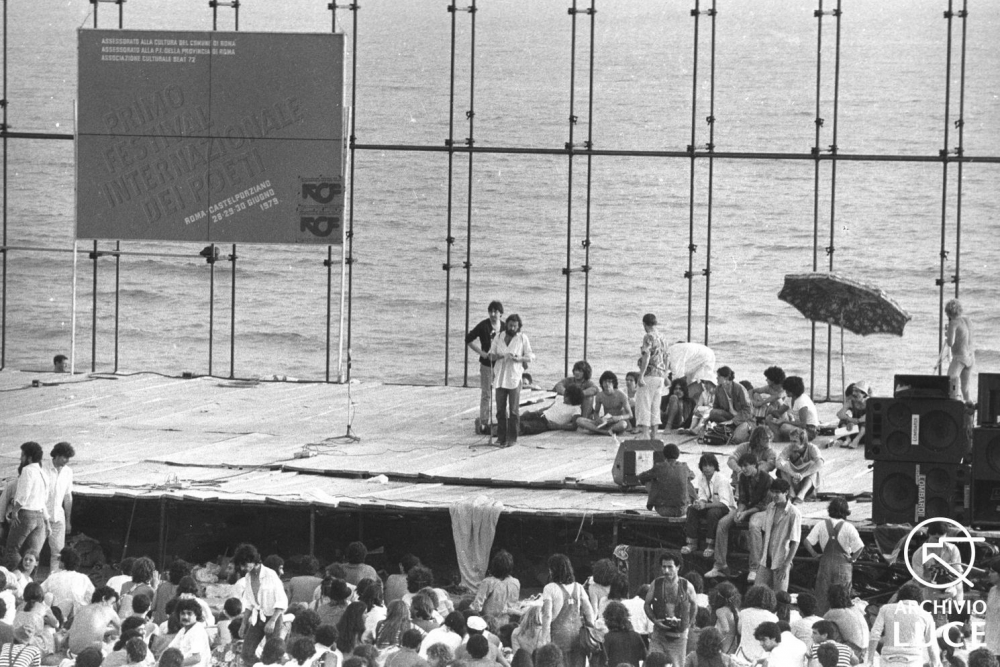

I caffè letterari sono in crisi, poco frequentati come sono, e spesso i giovani ci vanno per bere, rifocillarsi, incontrarsi ma non per fare letteratura. Dove si fa letteratura oggi? Soprattutto online, anche su blog, siti letterari, social. La piazza non esiste più. Sono tutti più social e anche più asociali rispetto a un tempo. A riprova di questo fatto il nel 2018 il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società che gestisce il caffè Le giubbe rosse. Eppure questo storico locale aveva fatto la storia della letteratura del '900. Era un luogo di ritrovo abituale per Montale, Luzi, Alfonso Gatto, Parronchi, Bigongiari, etc etc. Cosa sarebbe stato l'ermetismo senza questo locale? Eppure ha chiuso i battenti prima della pandemia. Naturalmente riaprirà prossimamente, ma la chiusura temporanea ha rivelato il segno dei tempi. A cosa è dovuta questa crisi delle librerie e dei caffè letterari? Potremmo affermare che il globale sembra aver preso il sopravvento sul locale. Non sembra esserci competizione. Le multinazionali come Amazon mangiano sempre le piccole realtà periferiche. Eppure l'Italia potrebbe vivere di rendita, pardon, di turismo culturale, se valorizzasse il proprio patrimonio e formasse culturalmente i giovani. Hanno un bel dire ad affermare che in Italia c'è accoglienza se non ci sono strutture e persone idonee ad accogliere i turisti che vogliono apprendere, sapere, vedere l'arte e la cultura. Secondo report statistico fornito dalla World Tour Organization (UNTWO) l'Italia è terzo per turismo in Europa, superato da Spagna e Francia. Bisognerebbe incominciare a capire, noi italiani, di sfruttare al meglio il nostro patrimonio culturale perché siamo molto di più di pizza, mandolino spaghetti, Capri (che vanno già bene). Non dimentichiamoci che il turismo culturale è sottovalutato oggi. Ma ha una grande tradizione alle spalle. Si ricordi i viaggi in Italia di Goethe e Stendhal. Si pensi che la cosiddetta sindrome di Stendhal prende il nome dal fatto che lo scrittore ebbe un malessere visitando la basilica di Santa Croce a Firenze.

giu 282022

Non è così tanto alla luce del sole, ma chi scrive versi non deve farsi nessuna illusione. Nel migliore dei casi la strada è impervia e in salita. Uno pensa bonariamente che il mondo della poesia sia senza macchia e alieno da ogni forma di mercificazione, di compromesso commerciale. Pensa che sia un'isola felice, un'eccezione in questo mondo consumista. È vero che il business poetico è poca cosa e che c'è poco giro di denaro. Ai tempi degli antichi romani dicevano che carmina non dant panem (lo sosteneva Orazio per l'esattezza). Oggi scrivere versi e venire un minimo riconosciuti non è un atto gratuito ma addirittura una spesa. Non è così ovvio e scontato, ma comunque per fare carriera poetica ci vogliono soprattutto i soldi. Sono un requisito indispensabile, una conditio sine qua non. Oltre a un minimo di talento ci vogliono gli schei detto alla veneta, i danee detto alla milanese. Non è richiesta una grande quantità di capitale, ma bisogna avere uno stipendio oppure una famiglia alle spalle disposta a investire/spendere per arricchire la nota biografica/il curriculum artistico del figlio o della figlia. La carriera poetica può dipendere dalle opportunità economiche o quantomeno da quanto una persona è disposta a spendere per la sua passione. Non è un atto di accusa, un'invettiva o chissà che. È un dato di fatto assodato ormai. Sono rarissimi i casi in cui ciò non avviene come ora vi esporrò. Non succede se un poeta pubblica con Einaudi, Mondadori, Garzanti, Crocetti o Feltrinelli e poi si ritira dalle scene. Nei restanti casi, anche i poeti affermati sono costretti a spendere qualcosa e difficilmente fanno pari o guadagnano. Non c'è niente di male: la mia è solo la presa di coscienza dello stato in cui versa la poesia italiana attuale. I poeti affermati non campano come poeti ma lavorano come giornalisti, impiegati, editor, insegnanti, non parlando di quelli non integrati come erano la Merini o Zeichen.

"Io non ho bisogno di denaro.

Ho bisogno di sentimenti.

Di parole, di parole scelte sapientemente,

di fiori, detti pensieri,

di rose, dette presenze,

di sogni, che abitino gli alberi,

di canzoni che faccian danzar le statue,

di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti...

Ho bisogno di poesia,

questa magia che brucia le pesantezza delle parole,

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi."

Alda Merini, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003).

Una parte delle proprie entrate economiche, una voce in bilancio per le spese poetiche va messa in conto. Innanzitutto un poeta nella stragrande maggioranza dei casi deve pubblicare a pagamento. Spesso come costo ulteriore c'è l'editing che viene fatto. Autopubblicarsi non è visto di buon occhio dalla critica. Gli ebook, anche se pubblicati gratis su riviste online pregevoli, non vengono presi in considerazione. Inoltre il poeta deve spendere per la prefazione, per organizzare un aperitivo per la presentazione del suo libro. Non solo ma deve spedire decine e decine di copie a critici, direttori di riviste online e blog letterari perché questi poi recensiscano la sua opera: spedire un semplice pdf significa non essere presi in considerazione; non è comunque una grande spesa, se si invia tramite posta ordinaria e non per raccomandata. Un poeta deve partecipare a dei premi letterari, nella maggioranza dei casi deve pagare la tassa di iscrizione e poi se vince il premio o concorso deve viaggiare, pernottare nella località della premiazione, deve bere e mangiare, quindi presenziare alla cerimonia. I rimborsi spese non esistono per poeti effettivi, aspiranti e sedicenti. Per non farsi mancare niente qualche poeta si rivolge a un'agenzia letteraria, che lo promuove, lo istrada, lo avvantaggia, lo fa entrare nel giro giusto. Ma tutto ciò ha anch'esso un costo. Quindi ci sono le antologie di poesia. Molto spesso si tratta di antologie non scolastiche e dopo essere stati inseriti i poeti devono acquistare almeno una o due copie: spese irrisorie, ma pur sempre delle spese. Ci sono anche i libri di poesia e di critica letteraria comprati per acculturarsi ulteriormente, per approfondire o estendere le conoscenze culturali. Non sempre le biblioteche comunali, anche quando esiste una rete efficiente di prestito interbibliotecario nella provincia come a Pisa, si trovano i libri attuali. Quindi ci sono le riviste letterarie a cui abbonarsi per informarsi ulteriormente e per aggiornarsi. Ma la comunità poetica non è solo online. Bisogna anche frequentarsi, andare alla presentazione dei libri, frequentare i festival poetici, incontrarsi con poeti affermati e critici, partecipare alle conferenze universitarie o a quelle delle associazioni culturali. Non solo ma un poeta o una poetessa che si rispetti ha un suo sito personale con un suo dominio registrato, con la sua brava informativa della privacy, con la sua grafica accattivante creata da un webmaster professionista: insomma altri soldi da spendere. Quindi ci sono poeti che pagano per appartenere a un'associazione culturale o un'accademia poetica. Poi ci sono alcuni siti di poesia che mettono in vetrina online i propri iscritti, ma bisogna versare una quota annua. Come se non bastasse ci sono anche delle scuole di scrittura e alcuni sia per migliorare a scrivere che per entrare in contatto con critici o scrittori importanti spendono centinaia di euro per frequentare. Infine ci sono i poetry slam e uno spende per recarvisi. Inoltre per combattere l'ansia beve qualche birra oppure spende bevendo qualche birra per avere maggiore comprensione empatica nei confronti dei partecipanti: in ogni caso dopo un certo tasso etilico anche i mediocri sembrano Montale nella notte in cui tutte le vacche sono nere e le poesie sono capolavori. Però anche viaggi, panini, piadine, birre costano.

Inoltre bisogna offrire qualcosa al bar o al pub al cronista, che molto spesso non si intende assolutamente di poesia contemporanea, perché scriva un trafiletto su un quotidiano in modo da certificare alla comunità locale che uno esiste come poeta. Non solo ma va considerato tutto il tempo speso a occuparsi di poesia e che poteva essere occupato in attività più remunerative, Molte di queste cose non l'ho mai fatte (qualcuna sì, ma pochissime e le più economiche), però per fare carriera poetica è questo ciò che legittima culturalmente. Non dico che tutto ciò sia giusto o sbagliato. La mia è una pura e semplice constatazione di fatto. I soldi sono una grande facilitazione, aprono molte porte, anche nel mondo apparentemente puro e incontaminato della poesia. Nel mondo della poesia un poco di soldi da spendere sono una premessa indispensabile. Ci sono poeti che mettono al primo posto nei loro valori e come priorità nella loro vita la carriera poetica. Così si ritrovano con la casa piena di libri pubblicati a proprie spese e di premi e targhe di scarsa importanza, ma in ristrettezze economiche e con pochissimi soldi per fare la spesa. Pur con tutta la solidarietà dell'intera comunità poetica forse potrebbero gestire in modo più avveduto e oculato i loro soldi. Ma molto spesso dopo tutti questi sforzi economici e dell'impegno profuso la maggioranza dei poeti ha successo oppure diventa memorabile? Assolutamente no. Ogni sforzo spesso è vano. Tutto è destinato a finire nel dimenticatoio. Poi i soldi non vanno considerati lo sterco del diavolo. Di solito si assiste a questo doppio sacrificio: 1) i genitori hanno speso soldi per mandare all'università i poeti con scarso o addirittura nessun ritorno economico 2) i poeti sacrificano tempo e denaro per la loro passione, vivendo un'esistenza precaria.

Mi è stato riferito da alcuni che conoscono a menadito la comunità poetica che la maggioranza dei poeti proviene da famiglia benestante, ma nel corso della vita sono destinati di solito a impoverirsi tra mancati guadagni di una educazione umanistica che non dà frutti economici e le spese per partecipare all'agone lirica.

Di solito però quando un poeta recita le sue liriche alla maggioranza della gente questa gli dice che le sue poesie sono belle, come contentino. In realtà la poesia contemporanea è vista dai più come oziosa, inutile, noiosa, incomprensibile. Alla cosiddetta gente non importa nulla della poesia e dei poeti contemporanei. Come scrive il critico e poeta Davide Brullo fino a quando non ci saranno soldi statali per finanziare i poeti e fino a quando non verrà istituito un centro di ricerca per la poesia statale ci sarà un grande bailamme di poeti, alcuni veri ma anche molti presunti, pronti a fare un baccano inenarrabile. La poesia, anche la migliore, viene considerata solo un hobby. I poeti quindi dovrebbero rimanere con i piedi per terra. Spesso ai poeti manca il senso pratico e un poco di sano realismo. Non c'è niente di male in questo. Ognuno ha le sue pecche. Nessuno è perfetto, come la celebre battuta di Casablanca. Basta esserne consapevoli. Non sempre il talento viene riconosciuto. Lo pensavo proprio stamani che ero seduto al bar e solo dopo che se ne è andata ho riconosciuto una bella donna come la sorella di una ragazza che trent'anni fa mi aveva rifiutato. Allo stesso modo non sempre si riconosce la poesia come tale, anche se è bella. Comunque la poesia può essere considerata per alcuni un atto di pace, per altri un atto di insubordinazione nei confronti della società attuale (scrivere in questo senso è un piccolo atto "rivoluzionario" anche da parte di chi non è rivoluzionario politicamente), per altri ancora un atto d'amore che poche persone, forse nessuno raccoglierà. Questo bisogna tenerlo presente, pur tra molte difficoltà per i poeti e tra tanta ilarità delle persone pragmatiche. Se è vero che i poeti in Italia suscitano ilarità, la libertà di scrivere è concessa. Qui non accade come a Brodskij che nel regime russo decenni fa fu accusato perfino di parassitismo. A ogni modo i poeti non possono fare a meno di scrivere. Quindi si sobbarcano, più o meno incoscientemente, costi e crisi reputazionali.

giu 282022

Il verso libero:

Nel corso del '900 si è diffuso il verso libero. Questo è avvenuto non solo tra quelli che vengono definiti dai cattedratici poeti dilettanti ma anche da grandi poeti stranieri e italiani. Laforgue fu il primo grande poeta ad adoprare il verso libero e a tal proposito scrisse: "mi dimentico di rimare, mi dimentico il numero delle sillabe, mi dimentico la distribuzione delle strofe". Anche Pound fece un uso moderato nelle proprie liriche del verso libero. I poeti dell'imagismo scrivevano tutti in versi liberi. E. Lee Masters nella celeberrima Antologia di Spoon River adoprò spesso nei suoi epitaffi versi liberi e non prestò molta attenzione al rispetto della metrica. Per quel che riguarda il nostro paese i crepuscolari Corazzini, Gozzano, Govoni, pur utilizzando anche forme metriche tradizionali, introdussero il verso libero nella poesia italiana. Anche il poeta simbolista Gian Pietro Lucini scriveva soprattutto versi liberi e dichiarò che al momento della creazione non cercava "misure prestabilite (versi), né sequenze numerate di misure (strofe)", né il posizionamento di accenti tonici. Inoltre bisogna ricordare che i poeti vociani Jahier e Boine scrissero solo prose poetiche. Infine i futuristi utilizzarono solo ed esclusivamente il verso libero. Se in poesia e in letteratura devono essere messe delle regole forse devono riguardare il rapporto tra l'arte e il tentativo di ideologizzazione dell'arte stessa. Ritornando al verso libero alcuni intellettuali ritengono che la vera libertà si acquisisca nell'ambito delle regole imposte e degli schemi precostituiti o almeno questa è la loro giustificazione alla loro concezione di una poesia, che per essere tale deve adoprare le forme metriche classiche. Altri intellettuali ritengono invece che nell'arte la libertà non esista, per cui devono essere accettate le regole imposte dalla tradizione. Per il poeta Robert Frost "scrivere versi liberi è come giocare a tennis senza rete».

Ma non è detto che chi scriva versi liberi e non rispetti la metrica tradizionale non si imponga altre regole riguardanti altri ambiti. Un tempo erano presenti dei canoni estetici. Oggi forse è più problematico valutare un poeta. Sono rari i casi di coloro che scrivono endecasillabi canonici. I più scrivono in versi liberi.

La crisi della poesia:

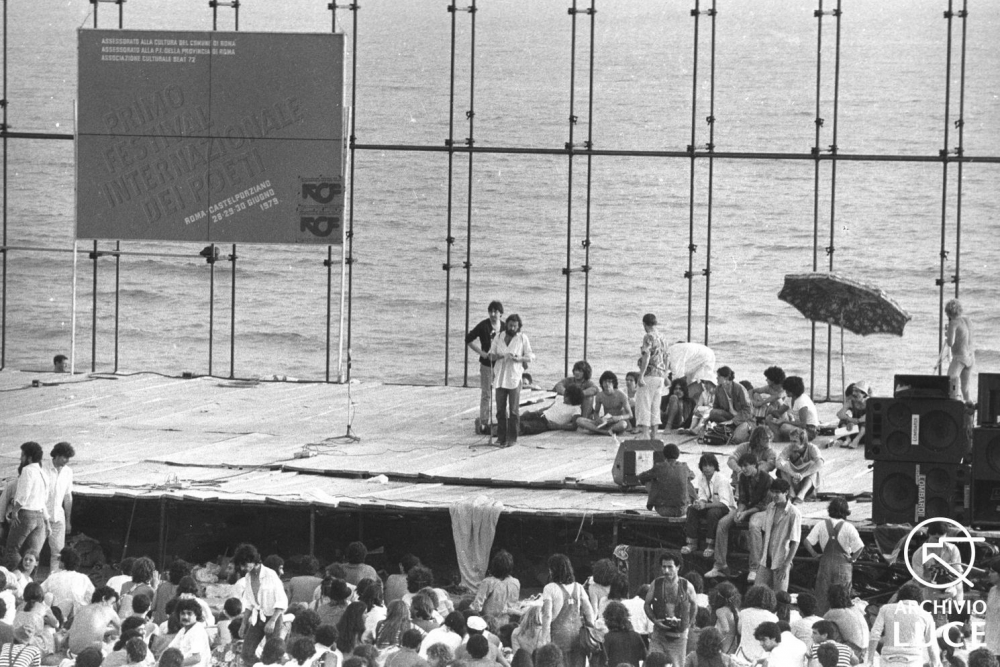

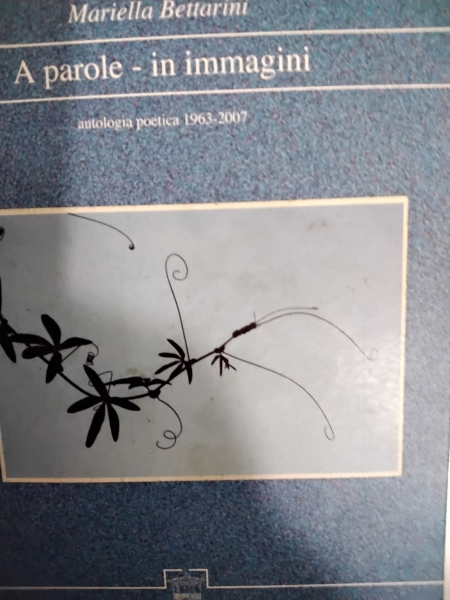

Comprendere le poesie non sempre è facile. Un testo può essere analizzato per il suo significato psicoanalitico, esistenziale, sociale, letterario, ideologico. Ogni testo può essere studiato valutando il contesto storico, la parafrasi, le figure retoriche, la metrica. Non solo ma va anche detto che ogni lirica può scaturire dal sentimento, dall'osservazione o dalla trasfigurazione. Inoltre non sempre un poeta si basa sulla realtà oggettiva ma spesso anche sulla vita segreta delle cose e della natura. Nel Novecento tutto diventa ancora più complesso. Basta pensare a Eliot e Pound con le loro citazioni colte e il loro montaggio. Nel secolo scorso sono stati molti gli ismi letterari. In Italia agli inizi del Novecento l'Ermetismo non era affatto di facile comprensione sia perché in esso era presente l'Orfismo (connotato dal valore sacrale della poesia e dalla ricerca costante di assoluto e infinito) sia perché i testi erano colmi di simboli, analogie e sinestesie. Negli anni Sessanta si registra un notevole cambiamento. Erano contro l'Ermetismo sia i poeti di Officina (Pasolini, Roversi, Volponi, Fortini, Leonetti) che i Novissimi (gruppo 63), ma anch'essi non erano di facile comprensione. Da un lato i poeti di Officina avevano buoni intenti: volevano il rinnovamento, erano contro l'intimismo degli ermetici, erano contro i reazionari. Dall'altro lato erano anche contro il Neorealismo, uno dei pochi ismi del Novecento (insieme ai crepuscolari) i cui autori si facevano capire da tutti. Forse nel Neosperimentalismo erano presenti troppe premesse teoriche. Anche la Neoavanguardia era ammirevole negli intenti perché contro il neocapitalismo, contro l'egemonia culturale e l'estetica dominante, contro la mercificazione dell'arte. Però spesso spiazzava i lettori per i suoi non sensi, il suo linguaggio multidisciplinare, i suoi shock verbali, la ricerca di essere originali a tutti i costi. Infine la poesia degli anni Settanta con il Neo-orfismo cambia di nuovo le carte in tavola perché prende le distanze sia dalla Neoavanguardia che dal Neosperimentalismo, ma il linguaggio poetico è sempre oscuro e di non facile decifrazione. Per capirne di più basta leggere due antologie poetiche: "La parola innamorata" e "Il pubblico della poesia". Il poeta comunque da decenni non ha più alcun status e la poesia contemporanea è divenuta marginale. Molti scrivono. Pochi leggono. C'è anche troppa creazione ma è scarsa la fruizione. La poesia contemporanea è determinata talvolta dall'egocentrismo, dal narcisismo, dall'autobiografismo. È una poesia talvolta autoreferenziale e non comunicativa. I poeti sono sempre più appartati. Il loro messaggio talvolta non è chiaro. Il gradimento del pubblico è scarso. I giornali raramente recensiscono libri di poesia. Nelle Facoltà di Lettere i poeti contemporanei non trovano spazio. Il fatturato dei libri di poesia in Italia è inferiore all'1% del fatturato globale. I libri di poesia nella stragrande maggioranza dei casi finiscono al macero. I poeti sono stati sostituiti e rimpiazzati socialmente da cantanti e cantautori. Sono molteplici i motivi di questa situazione e non li analizzeremo ora. Comunque oggi i poeti viventi sono sconosciuti al grande pubblico. Come sono cambiati i tempi da quando Vico scriveva che i poeti sono i primi storici delle nazioni! Oggi è innegabile che la poesia di questi anni è in crisi e alcuni critici l'hanno definita minimalista. La lirica di questi tempi è talvolta illeggibile e non memorabile. Comunque non bisogna essere ottimisti né apocalittici.

Poesia e moralità:

È sempre difficile giudicare la qualità delle poesie. È vero che è improponibile il paragone tra la poesia di un bambino di prima elementare e una di Montale. Ma spesso le differenze non sono così marcate. Un tempo si consideravano la metrica e l'eufonia. Oggi non più. Decenni fa in Italia si considerava anche la persona del poeta, che doveva essere assennato e ponderato. Al poeta si richiedevano delle virtù come una certa moralità e la saggezza. Se era sregolato allora era solo un erudito e/o un immaturo. Non poteva considerarsi persona di cultura. Si guardava il comportamento. Si considerava soprattutto l'etica. Si giudicava la condotta. C'era molto moralismo. D'altronde anche la Neoavanguardia valutava la persona (che doveva essere schierata ideologicamente). Loro erano gli unici puri e onesti. Consideravano anche la poetica. Quindi il contenuto veniva giudicato in modo fazioso perché secondo loro il linguaggio era "ideologia". Insomma si doveva combattere. Erano in trincea. Bisognava condannare la borghesia. Quindi bisognava per forza di cose odiare i piccoli borghesi. È chiaro che la Neoavanguardia ha avuto anche dei meriti come quello di rinnovare il linguaggio, inventare il pluristilismo, etc etc. Le due "chiese" comunque si sono appropriate della cultura nella seconda metà del Novecento. La maggioranza della gente se ne fregava. Negli anni Settanta le nuove generazioni erano perse nella droga o nella politica. La letteratura era ritenuta cosa di poco conto e non incisiva. Addirittura era ritenuta evasione. Molti giovani di allora pensavano ad altro e si rovinavano con altro: l'eroina o il terrorismo. La stessa poesia da allora è stata relegata ai margini e non si è più ripresa. Giudicare le poesie è sempre impresa ardua e risente di una certa soggettività. Spesso è questione di gusto più che di criteri estetici.

Poesia e ideologia:

Quali qualità deve possedere un artista per essere tale? Sono sicuro che a questa domanda molti risponderebbero che deve avere talento. Ma forse questo è un prerequisito fondamentale ma non sufficiente. Vittorio Sgarbi in "Lezioni private" scrive che un artista deve avere uno stile. Per esempio un poeta deve avere una visione del mondo. Successivamente avrebbe una poetica (ovvero una dichiarazione di intenti) e uno stile. Un artista di conseguenza secondo tale concezione deve anche essere un intellettuale, che riflette sul mondo e che rappresenta una coscienza critica per gli altri. Secondo Sgarbi l'artista è tale innanzitutto per il proprio pensiero (che deve contraddistinguersi per una certa originalità) e questo è valido sia per chi appartiene alla tradizione che per chi appartiene ad una avanguardia. Secondo altri si può scrivere anche senza una piena consapevolezza di sé stessi e del mondo, ma in fondo sono un'esigua minoranza. Molti critici la pensano come Sgarbi. Altra cosa importante oltre al pensiero è quella che alcuni chiamano la posizione intellettuale. Un artista può esprimere dissenso, consenso o non schierarsi rispetto alla politica e al potere. Per Gramsci ogni artista doveva essere un intellettuale organico. Sartre nella presentazione a "I tempi moderni" proponeva l'engagement. Lo scrittore era da ritenersi sempre responsabile. Non doveva scrivere per i posteri ma per i contemporanei. Non doveva evadere dalla realtà ma essere sempre testimone. Però molti altri erano per una posizione intellettuale meno impegnata politicamente. Per Saba i poeti dovevano essere "sacerdoti dell'eros". Anche D'Annunzio faceva dire a Claudio Cantelmo ne "Le vergini delle rocce" che gli artisti dovevano soltanto difendere la bellezza. Ma in fondo era in buona compagnia. Lo stesso Dostoevskij scriveva che la bellezza avrebbe salvato il mondo. Chissà cosa avrebbero pensato oggi di questa epoca in cui l'arte è soprattutto ricerca del nuovo a tutti i costi e provocazione fine a sé stessa?

Lo stile comunque può essere giudicato subito dai critici letterari, mentre le scelte politiche devono essere comprese e interpretate almeno dopo qualche decennio. Il rischio infatti è quello di essere troppo faziosi e di confondere l'estetica con l'ideologia. In alcuni casi c'è la possibilità di confondere l'estetica con l'etica. Non ci scordiamo che in alcuni autori l'appartenenza politica è più che una presa di posizione politica una scelta dettata da idealismo. Per alcuni artisti il liberalismo, il comunismo, il socialismo, la socialdemocrazia, l'anarchia sono categorie dello spirito. Non dimentichiamoci neanche che furono pochi gli intellettuali a opporsi all'entrata in guerra e al fascismo. Condanniamo pure il loro fascismo ma bisogna anche considerare obiettivamente le loro opere artistiche. Lo stesso dicasi per altre ideologie e altri regimi. Facciamoli però processare dagli storici, anche se si può legittimamente mostrare una certa repulsione per i loro atteggiamenti e comportamenti. Condanniamoli pure come uomini ma non rimuoviamo totalmente gli artisti che sono stati e neanche quello che hanno rappresentato per gli uomini della loro epoca.

Poeti di ricerca e neolirici:

Forse è troppo riduttiva la distinzione tra poesia di ricerca (sperimentatori del verso) e poesia neolirica. Non è detto che tutto lo sperimentalismo porti per forza di cosa sempre al rinnovamento del linguaggio e al rovesciamento di prospettive. In fondo anche alcuni poeti lirici o neo-orfici possono essere originali ed innovativi: non è assolutamente detto che siano sempre dei manieristi o degli epigoni. Non è detto inoltre che questa distinzione tra i due generi di poesia possa racchiudere tutte le dicotomie concettuali ed espressive (comprensibile/difficile, tradizione/innovazione, impegnato/reazionario, etc. etc.). Per quanto riguarda la comprensibilità dei testi la Dickinson scriveva che si doveva dire la verità in modo criptico, mentre K. Popper sosteneva che niente è così facile che scrivere in modo difficile e che tutti coloro che scrivono devono porsi come dovere la chiarezza espositiva (però era un filosofo). La realtà in poesia è che i componimenti dovrebbero in teoria cercare sempre di raggiungere i vertici della significazione. Però i poeti spesso cercano termini ricercati, talvolta antiquati, perché li considerano più consoni. I poeti tra gambo e stelo scelgono sempre il secondo vocabolo, anche se non sarebbe necessario. Anche i poeti in fondo hanno il loro gergo. Mi sembra che Pasolini avesse dichiarato a riguardo che esistesse in poesia un codice classista del linguaggio. Ma non è forse riduttiva questa distinzione tra poesia di ricerca e neolirici? Non potrebbe essere considerata anche una poesia aforistica come quella dell'ultimo Montale, degli Shorts di Auden, dell'ultimo Cesare Viviani? Non sarebbe forse originale se questo genere di poesia aiutasse a chiarire i pensieri, portasse talvolta a "pensare contro sé stessi" per dirla alla Cioran (il riferimento è alla sua opera "La tentazione di esistere")? Naturalmente una scrittura aforistica rischia sempre di essere troppo didascalica oppure ostensiva. Ma in fondo anche gli sperimentatori o i neolirici rischiano anch'essi di perdersi in virtuosismi, di innamorarsi troppo delle parole. I rischi ci sono per tutti. Comunque la distinzione autentica che dovrebbe essere fatta è tra chi cerca di descrivere/raggiungere/ rendere tutta la complessità del reale (il rischio è quello di rendere ancora più complicato e di più difficile comprensione ciò che è già complesso) e tra chi cerca di semplificare la realtà (il rischio è quello di rendere tutto troppo semplicistico, di creare delle smagliature da cui evade il reale). Queste dovrebbero essere le due scuole di pensiero (ma forse sarebbe meglio dire due atteggiamenti esistenziali) di una poesia, che allora potrebbe essere veramente ricerca di senso. Ma forse è solo una utopia. Però la distinzione basilare è tra chi cerca di raggiungere la soglia del dicibile e chi cerca la sostanza delle cose, l'essenziale. Questi a mio modesto avviso sono i due modi di porsi in estrema sintesi. Poi a prescindere dal tipo di atteggiamento chiunque può essere o meno innovativo. Per cercare l'essenziale intendo l'estrema sintesi del reale. La soglia del dicibile non è detto che sia estrema sintesi. L'essenziale lo si raggiunge con il levare. È la caratteristica tipica della scrittura epigrammatica. La soglia del dicibile invece la si raggiunge con il battere, con l'accumulo: significa cercare di descrivere in modo esaustivo la realtà, di comprenderla in modo totalizzante.

giu 272022

Una tematica può essere trattata, sviscerata nei modi più disparati. Infinite possono essere le chiavi interpretative, infinite le chiavi di lettura. Ci sono molti autori che trattano la depressione, sono depressivi, sono deprimenti. Ma la questione non è tanto come affrontare una tematica. A volte mi chiedo perché certi autori scelgano quell'argomento. Mi chiedo quanto ci sia di razionale e di irrazionale, di conscio e dell'inconscio. Comunque la natura della tematica e lo stile con cui viene trattata dipendono dalla visione del mondo, dalla personalità, dalla cultura, dall'esperienza, etc etc. Si ritorna al discorso delle ossessioni. Ogni autore ha le sue. Ogni autore ha le sue fissazioni. Difficile discostarsi da esse. Anche quando si sceglie un argomento del tutto nuovo apparentemente originale ecco che ritornano schemi, costanti, stilemi, manie, tare psicologiche. A vedere bene sembra che le varianti di ogni autore siano infinitesimali. Se leggiamo "Gli indifferenti" constatiamo quanto ci sia del Moravia successivo in quel libro, quanto anticipi ciò che verrà dopo in quel romanzo. La prima opera di un autore è allora l'anteprima di quel che verrà dopodomani? Come dicono molti ogni scrittore è destinato a ripetere il primo libro?

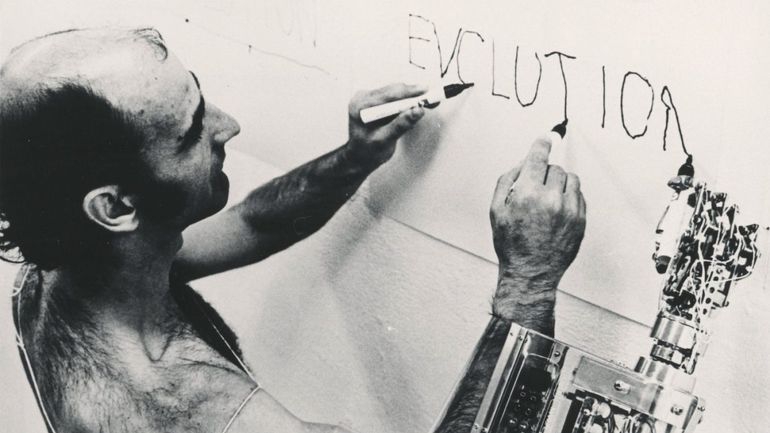

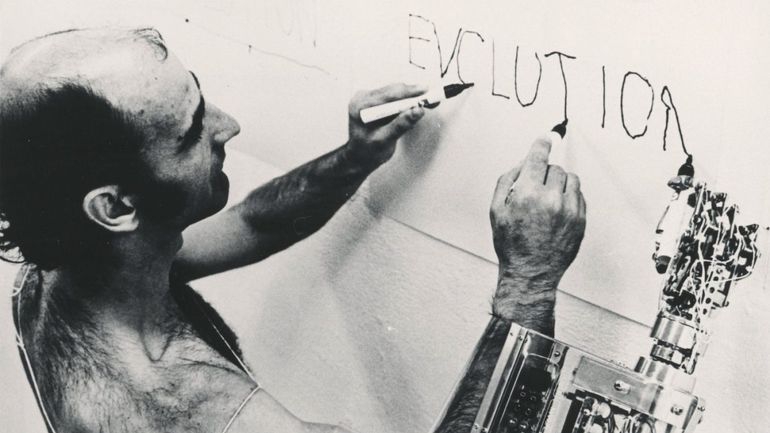

In Meditazione milanese Gadda dedica un metro capitolo ai fini e scrive che «gli n tendono agli n+1 ma non sanno a cosa tendono, ché, se lo sapessero, gli n+1 non esisterebbero già". L’uomo forse tende ad n+2, ad n+3, ad n+infinito. Questo significa che gli uomini vogliono progredire infinitamente la loro conoscenza. L’uomo vuole incrementare il sapere continuamente. Ma siamo sicuri che scrivere significhi progredire all'infinito, evolversi ad libitum? Oppure si rimane sempre lì?

Dante aveva le sue ossessioni (Beatrice e la metrica), era ossessionato, è ossessionante per i lettori, aveva un tratto di personalità ossessivo (si veda per esempio come era un maniaco delle forme chiuse e come seguisse rigorosamente certe regole). Ecco spiegato perché non sono un dantista o un dantologo. In un certo qual modo non studiare Dante è un modo per preservare quel poco che resta della mia salute mentale. Non voglio idealizzare le mie ossessioni, vere o presunte, come fece lui con Beatrice. Mi ricordo di Paolo e Francesca, di Ciacco, del sodomita Brunetto Latini, del suicida Pier della Vigna, del conte Ugolino che mangiò i figli, del fatto che Dante mise Maometto all'inferno, di Virgilio, di Beatrice appunto, di Cacciaguida, del pigro Belacqua, dell'invettiva di Dante con Sordello, di Maria Pia de' Tolomei, di Piccarda Donati. Insomma mi ricordo qualcosa, anche se poco. Ho delle vaghe reminiscenze. Sento molti altri autori più vicini a me per l'epoca, le tematiche, la cosiddetta affinità intellettuale. Di solito nei confronti di Dante ci sono due atteggiamenti contrapposti: 1) chi sa Dante a mente e lo ritiene fondamentale per la formazione culturale. 2) chi pensa che la Divina Commedia non dovrebbe essere insegnata nelle scuole.

Per avvicinare Dante ai giovani di oggi ci sono le pubblicazioni della Divina Commedia in prosa, che non sono uno scempio né un'assurdità. Si possono acquistare con poche decine di euro. Lo so che alcuni insegnanti hanno la loro impostazione. Devono insegnare agli studenti che quella terzina incatenata Niccolò Tommaseo la interpretava in un modo, mentre invece Francesco de Sanctis in un altro. Se invece per esempio compri il Decameron in prosa moderna (si pensi alla curiosità dei corsi e ricorsi storici e di quanto con la pandemia il Boccaccio sia diventato di nuovo attuale), "tradotto" da Aldo Busi (ed è un grande merito), hai solo quell'interpretazione. Però forse hai un poco le idee più chiare. È vero comunque che la lettura di queste opere, attuali o meno, devono aiutare a leggere la complessità attuale. Affrontare oggi il mondo significa sfidare la complessità. La scuola poi è questione più di prestazione che di competenza. Ma aver studiato qualche canto della Divina Commedia può aiutare a interpretare la realtà. La cultura poi, non dimentichiamolo, non è solo conoscenza esplicita da richiamare alla mente ed esporre in una conferenza, ma è anche conoscenza implicita. Ciò significa che anche delle nozioni ormai dimenticate possono essere considerate come basi della nostra formazione culturale. Anche libri letti e poi dimenticati hanno plasmato e plasmano i circuiti del nostro hardware intellettuale, delle nostre sovrastrutture intellettuali. Noi siamo anche i libri che abbiamo letto. Anche quelli possono salvarci. Quindi anche se è un poco noioso e a volte non se ne vede l'utilità pratica fa anche bene a uno studente sapere le differenze interpretative de "I promessi sposi" tra Angelo Marchese e Luigi Russo, tra chi riteneva che Manzoni credesse in un deus absconditus e chi in un deus ex macchina. Va anche bene imparare ciò che ha scritto la critica sulla redenzione etico-religiosa di Renzo nella notte sull'Adda oppure leggere attentamente l'ultimo capitolo de "I promessi sposi" e imparare che per Manzoni la realtà non è mai idilliaca, che l'idillio non esiste mai. In fondo, anche se preferisco altri autori stranieri, sapere qualcosa di Dante e Manzoni significa sapere qualcosa dell'Italia, degli italiani, di ciò che eravamo: capire come siamo diventati ciò che siamo oggi e capire qualcosa in più di noi. Se non ho fatto mai del male a una mosca (e la tentazione di fare del male agli altri talvolta ce l'avrei veramente, talvolta mi immagino di fare del male a chi non posso soffrire, ma poi desisto), se freno i miei impulsi aggressivi (anche bestiali) forse è anche per i libri letti, per le mie riflessioni su di essi. Ma i libri letti, un poco studiati e dimenticati fanno parte del nostro bagaglio, del nostro retroterra culturale. Ci riparano anche dal male che ci fa il mondo e la vita. Sono quelle pagine dimenticate ormai che forse ci permettono di metabolizzare il male. Forse qualcosa resta delle nozioni apprese a scuola, anche se solo inconsciamente e resta al di sotto della nostra soglia quotidiana di consapevolezza. In fondo i libri basta averli capiti, metabolizzati. Cosa importa se certe nozioni cadono nell'oblio? Certo bisognerebbe ripassare. Ma riprendere certi libri di scuola, ormai polverosi e incartapecoriti, mi immalinconisce, mi intristisce profondamente. Rimarrò con alcune dimenticanze e alcune lacune. Non dimentichiamocelo mai: ognuno ha le sue lacune, ognuno è analfabeta in qualche ramo dello scibile. A volte, certi termini di Dante e Manzoni saranno arcaici, desueti. A tratti la loro concezione del mondo ci sembrerà distante anni luce. In fondo anche se ci siamo dimenticati di quelle pagine, di quelle nozioni in un certo qual modo ci hanno formato come uomini e donne. Però trovo una forzatura bella e buona il fatto che fino a pochi anni fa per superare un concorso nello Stato dovevi sapere certe nozioni di letteratura italiana, un poco stantie, mentre invece gli esaminatori magari soprassiedevano su alcune nozioni basilari e imprescindibili riguardanti la professione di quell'impiegato. Così come trovo assurdo l'esame di maturità, come è concepito oggi. Il poeta Maurizio Cucchi qualche anno fa si stupì del fatto che all'esame oggi chiedono le stesse cose che chiedevano a lui decenni fa. La maturità è datata, retrograda. Ma gli insegnanti sono esenti da colpe se i programmi ministeriali delle materie non cambiano. Come rendere attuale la scuola? Come modernizzarla? È proprio alla scuola che si deve chiedere il compito di interpretare la realtà attuale? È la scuola che deve avere la missione di decifrare il mondo attuale? Cosa può dire la scuola sull'uomo contemporaneo e sul mondo attuale? Cosa far studiare ai ragazzi della storia a loro più vicina? Come distinguere tra cronaca e storia? Esiste forse un modo oggettivo? Assolutamente no.

Spesso è necessario almeno un secolo perché certi fatti storici vengano valutati con serenità di giudizio e imparzialità. Per valutare con obiettività e con equanimità i fatti spesso bisogna esserne distanti. Dico semplicemente che per esempio oggi gli storici non sarebbero sufficientemente equipaggiati di obiettività nel valutare il conflitto tra Israele e Palestina. Inoltre il susseguirsi degli eventi è incalzante, inarrestabile. Il mondo moderno è caratterizzato da un dinamismo impressionante. Di punto in bianco ecco presentarsi - quando nessuno se lo aspetta - una svolta epocale, per cui al momento è difficile fare disamine o trovare modelli esplicativi adeguati. Si pensi all'undici settembre. Fino ad allora quanti occidentali sapevano le distinzioni tra sunniti, sciiti? Ci eravamo a mala pena "abituati" alle istigazioni al suicidio per uccidere gli infedeli da parte di Khomeini e degli Ayatollah, ma non pensavamo certo che Bin Laden colpisse al cuore l'America. Tutto a un tratto ecco presentarsi una contrapposizione inaspettata tra la solita America gendarme del mondo e gli uomini-kamikaze della Jihad. Per il momento questa è attualità, è cronaca. Quanto tempo ci vorrà per metabolizzare questi fatti e farli divenire storia? Non è un caso quindi che ultimamente la ricerca storica sia in crisi. C'è addirittura chi propone la "microstoria", ovvero restringere il campo d'indagine a dei fatti e delle situazioni particolari e più facilmente documentabili.

E' chiaro che la storia non può essere mai totalmente obiettiva, ma lo storico può avvicinarsi asintoticamente all'obiettività. In questa sede non voglio nemmeno parlare dei libri sulla resistenza di Pansa. Alcuni rimuovono le testimonianze dei vinti e nascondono gli orrori generati dalla loro parte. Ma la verità viene sempre fuori. Nonostante i negazionisti, che sono i peggiori storici. Niente di nuovo sotto il sole: sono sempre esistiti. Attualmente esistono i negazionisti dell'Olocausto, così come i negazionisti delle foibe. Tempo addietro in Turchia esistevano anche i negazionisti del genocidio armeno da parte dell'impero ottomano, che oggi è stato riconosciuto sia dall'Onu che dal Parlamento europeo. In tutto questo bailamme mi sembra assurda la domanda che si pone Spengler ne "Il tramonto dell'Occidente", ovvero se la storia ha una sua logica. Non credo affatto che la storia abbia una sua logica, semmai infinite contraddizioni, orrori e atrocità. Si pensi che addirittura i nazisti hanno confezionato i paralumi con la pelle degli ebrei e i rivoluzionari francesi hanno conciato l'epidermide dei reazionari.

E quale deve essere il rapporto tra scuola e sapere scientifico? Cosa può insegnare oggi la scuola se molti studenti andranno domani a fare un lavoro che oggi ancora non esiste? Jung riguardo al rapporto tra i progressi della scienza e l'umanità aveva scritto: "i voli spaziali sono soltanto una fuga da sé stessi, perchè è più facile andare su Marte o sulla Luna che penetrare nel proprio io". In attesa di nuovi stadi evolutivi e di nuove fasi antropologiche l’uomo contemporaneo, la cui psiche non è più una struttura equilibrata e bilanciata, può dimenticare sé stesso nella prassi o nel nuovo misticismo del corpo, ma mai giungere alla sintesi degli opposti, mai approdare alla totalità, considerando lo iato tra natura e arte, tra natura e cultura, tra natura e civiltà. L’uomo contemporaneo non ha più la vitalità sufficiente per vivere il dionisiaco, né la saggezza per giungere all’apollineo. La società di massa e i media non aiutano. Le sensazioni, le informazioni, le notizie sono eccessive e invece di fagocitarle finiamo noi stessi per essere fagocitati da queste. Anche le quisquilie più irrilevanti, se si tratta di fatti che riguardano i vip, diventano cronaca. Poi interi massacri di popoli lontani vengono taciuti. D’altronde sono i paradossi della modernità. Decenni fa un radiodramma di Orson Welles fu scambiato per un notiziario e creò il panico perché molti americani cedettero che l’America fosse stata invasa dagli extraterrestri. Oggi nessuna notizia crea più scompiglio. In un attimo la novità si perde nel dimenticatoio. Sorel aveva profetizzato che la modernità sarebbe stata caratterizzata sostanzialmente dalla velocità e dalla violenza. Era stato lungimirante. Oggi infatti le notizie vengono presentate e scompaiono rapidamente e nella maggioranza dei casi trattano di cronaca nera. Tutto finisce per essere sciatto, ovvio, banale, risaputo. Un tempo certi libri vengono messi all’indice. Oggi niente fa più scandalo. I romanzi sono troppo lunghi per essere letti. Anche il minimalista e postmoderno Carver, maestro ineguagliabile della short story non è conosciuto al grande pubblico. Allo stesso tempo nessun saggista prova più un’indignazione per essere un vero pamphlettista. Il mondo è proteiforme. Nazioni, identità, appartenenze, culture stanno scomparendo. Il tessuto sociale si sta disgregando. Stanno scomparendo le comunità e la comunicazione fatica. L’individuo è atomizzato. La massa è anonima. Il potere è così neutro da apparire impalpabile. Su tutto prevale l’immagine, la cupidigia, il culto del denaro ed un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprovevole moralmente. La trilogia di Mastronardi (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Questa è la civiltà dell’immagine e le masse sono idolatre, solo pochi solitari rabbiosi trovano la forza per essere iconoclasti. L’uomo contemporaneo non sa come utilizzare la libertà. Una libertà inaudita rispetto ai secoli precedenti, ma in fin dei conti una libertà apparente. Dostoevskij aveva già affrontato questa problematica. Paradossalmente potremmo anche concludere che se l’uomo utilizza la libertà come il protagonista di “Delitto e castigo” allora ben venga un Grande Inquisitore, che lo affranca da ogni tipo di libertà, perché ritiene l’uomo un essere immaturo e irresponsabile. La cultura occidentale si sta dissolvendo. L’America ha voluto colonizzare anche il nostro immaginario, volendo far credere nei loro film che gli americani hanno una villetta a schiera con tanto di barbecue e di canestro, i figli al college (che tra l’altro ha dei costi elevati perché non conoscono il significato dell’espressione “diritto allo studio”) , una moglie che va con le amiche a giocare al bridge e un ragazzo che ti porta il giornale ogni mattina. L’affluent society insomma, dimenticandosi di presentare al mondo i senzatetto senza uno straccio di assistenza sanitaria. Il declino è inarrestabile. Lo scrivo a costo di passare per catastrofista. Però noto che queste tematiche non sono contemplate dalle fraseologie dell’ortodossia culturale, che piuttosto cerca di giustificare l’esistente.

giu 262022

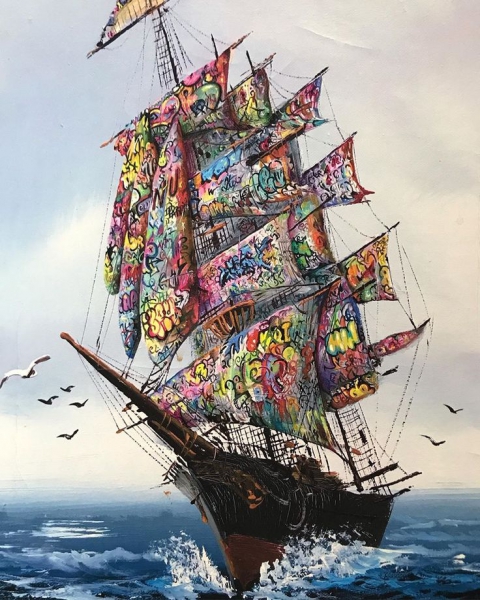

Il secolo, che ci siamo appena lasciati alle spalle, è stato un secolo policromo, ricco di ismi, correnti letterarie, correnti critiche. Per quanto riguarda la creatività letteraria si è assistito a una molteplicità di forme espressive e comunicative. Diverse sono state le correnti letterarie in Italia: il Decadentismo, il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Ermetismo, il Neorealismo, la Neoavanguardia, il Postermetismo, il Neosperimentalismo, il Neo-orfismo. Se consideriamo anche l'Europa bisogna ricordarci anche dell'Espressionismo, del Simbolismo, del Dadaismo e del Surrealismo. Non sono naturalmente mancate le polemiche, come quelle tra tradizione e Neoavanguardia e come quelle tra neorealisti e postermetici. Mai come nell’arco del ’900 la letteratura ha registrato dei mutamenti così radicali. Nel primo Novecento la letteratura italiana passò dall’estetismo dannunziano all’Ermetismo, che stilisticamente si distingueva per le sue analogie, le sue sinestesie e per l’assolutezza della parola poetica; da un punto di vista etico si registrava il passaggio dai vizi e dal lusso sfrenato di D’Annunzio a una letteratura - come quella ermetica - intesa come impegno e testimonianza civile. Se si considera le riviste questo cambiamento di rotta, questa svolta dal dannunzianesimo a un ruolo nuovo di letterato avvenne ancora prima. Infatti “La Voce”, nella prima fase diretta da Prezzolini, fu una rivista “militante”, che si pose problematiche filosofiche e sociali, come la questione meridionale e la politica del trasformismo giolittiana. In prosa si passò dagli epigoni del Verismo all’antiromanzo, cioè ad un romanzo-saggio in cui si dissolveva il personaggio e predominavano il contenutismo, i sociologismi e gli psicologismi. I protagonisti dei romanzi del '900 sono quasi tutti inetti e/o nevrotici a cominciare dai personaggi di Svevo. Ma nella maggioranza dei casi la causa del disagio esistenziale è ignota. Solo nel "Memoriale" di Volponi la paranoia del protagonista ha un motivo certo, ovvero l'espulsione dalla fabbrica a causa della tubercolosi.

Molti scriveranno della nevrosi, ma Tobino con "Le libere donne di Magliano" sarà colui che affronterà il tema della follia nel modo più realistico. Uno dei pochi che resiste alla tentazione dell'inettitudine è Fenoglio. Per lui si tratta semplicemente di osservare e trascrivere ("see and transfer"), come riesce a fare magistralmente ne "Il partigiano Johnny". Raramente il malessere esistenziale dell'uomo contemporaneo passa in secondo piano. Le tematiche dell'inettitudine e della follia vengono però eluse da alcuni grandi romanzi del '900, che trattano in modo esemplare le conseguenze del nazi-fascismo: "Il giardino dei Finzi-Contini" di Bassani (l'emarginazione degli ebrei), "Se questo è un uomo" di Primo Levi (il lager), "Cristo si è fermato ad Eboli" di Carlo Levi (il confino). Durante il periodo della guerra e dell'immediato dopoguerra la letteratura italiana è contrassegnata dall'impegno morale e politico. L'unico che si concede un divertissment è Vasco Pratolini con "Le ragazze di San Frediano". Anche in poesia avvennero dei mutamenti radicali. Si passò dalle reminiscenze petrarchesche-leopardiane del Canzoniere di Saba a un frammentismo, talvolta prosaico. Il Novecento non è stato caratterizzato solo dall'originalità delle correnti letterarie, ma anche da quella dei singoli autori. Si pensi per esempio alle innovazioni introdotte da Ungaretti, che fu il creatore del versicolo. Nel Novecento comparve nel mondo della scrittura anche l'altra metà del cielo. Furono protagoniste della scena letteraria la poetessa Ada Negri ed Elsa Morante, che scrisse capolavori come "L'isola di Arturo" e "La storia". Ci si ricordi anche di Natalia Ginzburg, che in "Lessico famigliare" ritrasse l'ambiente culturale torinese antifascista, di cui fecero parte Pavese, Adriano Olivetti, Carlo Levi, Giacomo Debenedetti, Carlo Levi. Diverse sono state le correnti della critica: lo storicismo marxista, il crocianesimo, lo strutturalismo, la critica psicanalitica. Non vanno nemmeno dimenticati gli apporti più recenti della semiotica e dell’ermeneutica nell'ambito della critica letteraria. La letteratura nel secolo appena trascorso non è stata considerata solo a livello sintattico, stilistico, simbolico, ma i critici del ’900 hanno indagato a 360 gradi sul rapporto autore-opera e sul rapporto lettore-opera. Attualmente non è ancora possibile fare il bilancio del '900, valutare obiettivamente la portata di correnti letterarie e autori, stimare effettivamente l'eredità di questo secolo, appena trascorso. Può accadere anche che autori, che nel corso della loro vita ebbero fortuna critica, vengano dimenticati e che autori, che non conobbero grande notorietà un tempo, vengano rivalutati. Ciò sta in parte avvenendo con D'Arzo, Silone, Comisso, Brancati, Manganelli, Guido Morselli, D'Arrigo. La letteratura del ’900 è stata contrassegnata da innumerevoli svolte epocali e da profonde trasformazioni. Tutto ciò per aderire maggiormente alle realtà sociali, economiche, politiche, antropologiche di un secolo colmo di errori, orrori, nefandezze di ogni genere. Tutto ciò per riuscire a decifrare la successione, mai fino ad allora così veloce, di avvenimenti. Il Novecento è stato un secolo intenso; ricco di paradossi e rompicapi da risolvere, di enigmi da decifrare.

Illustri filosofi hanno cercato di rintracciare la causa principale della crisi della modernità. Freud scrisse del "disagio della cività", Max Weber della "gabbia di acciaio". Per Nietzsche l'origine di tutti i mali è il nichilismo, per i marxisti il plusvalore, l'alienazione, i rapporti di produzione, i mezzi di produzione, per i cattolici la secolarizzazione, per gli esistenzialisti l'angoscia della scelta. Per Husserl il mancato ritorno al mondo della vita, per Mounier l'individualismo, per Dewey il fatto che il mondo sia aleatorio e rischioso. Per Niezsche Dio è morto, gli strutturalisti invece annunciano la morte dell'uomo. Ma forse non esiste una sola causa alla crisi della modernità. Forse sono molte le cause. La letteratura italiana del '900 ha cercato di intraprendere la sfida al labirinto gnoseologico-culturale, di cui parlò Calvino. Una sfida difficile, ma allo stesso tempo anche affascinante. La letteratura italiana del '900 proprio come uno dei personaggi più famosi di Pirandello - il fu Mattia Pascal - ha dovuto rischiare più volte il proprio patrimonio (in questo caso la propria tradizione) come chi gioca al casinò, darsi per morta e cambiare identità per ritrovarsi e ritrovare il senso di un mondo, sempre più arcano e sfuggente. Talvolta ha assunto rischi folli in modo ludico, presentando i lati più grotteschi e più comici della realtà. Si pensi ad esempio a Landolfi, a Zavattini, a Malerba, ad Achille Campanile, a Cavazzoni.

giu 262022

Vi consiglio di leggere due romanzi sulla giovinezza. Il primo è "Di noi tre" di Andrea De Carlo, che ha una trama avvincente e che si legge tutto di un fiato. L'io narrante è Livio, ma i protagonisti sono tre: Livio, Misia, Marco. Il primo ha appena discusso la tesi in storia antica e ha polemizzato con la commissione di laurea. La stessa sera incontra Misia. Livio rimane colpito da questa ragazza bionda nel marasma di una cantina (dove si balla) perché emana "una luce speciale", "un'aria luminosa", "una naturalezza leggera". Per arrivare a conoscerla si intromette addirittura nella lite tra lei e il suo ragazzo, subendo l'aggressione del tipo. Poi Livio inizia a frequentare assiduamente Marco, che lo vuole coinvolgere in uno dei suoi tanti progetti strampalati: fare un film senza alcun tipo di finanziamento. I due devono perciò trovare attori non protagonisti, organizzare la troupe, scrivere la sceneggiatura, decidere la scenografia, gli interni e gli esterni. Livio presenta Misia a Marco e la coinvolge nel film. A questo punto Livio avverte che tra Misia e Marco è nata un'intesa. Della sofferenza causata da questa delusione sentimentale non c'è traccia nel libro. Livio è come se rimuovesse questa frustrazione. Comunque quest'ultimo diventa un pittore affermato grazie all'interessamento di Misia, che riesce a organizzare una mostra dei suoi quadri. Anche il film ha successo e porta alla ribalta Marco come regista e Misia come attrice. Marco addirittura diventa quasi un mito, prigioniero del suo stesso personaggio. Rifiuta la mondanità, detesta l'ambiente dello spettacolo, rifiuta lavori. Non voglio però raccontare tutta la trama. Dirò solo che i colpi di scena si susseguono tra Barcellona, Londra, Buenos Aires. A mio avviso le tematiche di questo romanzo sono due: 1) l'amicizia tra i tre che riesce anche a destare dal torpore esistenziale Livio, il quale alla fine riesce a dominare i propri sbalzi di umore (muovendosi rasoterra, così basso che non ha nessun posto dove cadere...De Carlo cita questo verso di Bob Dylan). 2) la critica nei confronti della società moderna in cui tutti si vendono: chi vende il corpo, chi l'intelletto, chi la dignità. Tuttavia le scelte di vita di tutti i protagonisti sono antitetiche a questa legge di mercato.