giu 222022

Mentre nel mondo si è discusso in questi ultimi mesi dei problemi con i traduttori europei della poetessa americana Amanda Gorman, in Italia si discute per molto meno e per cose di minore importanza in ambito poetico senza nessuna cassa di risonanza mediatica. "Polemica" deriva da polemos, che anticamente era il demone della guerra: nomen omen. Ultimamente i social si sono scatenati contro la modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha pubblicato un libro di versi. Alcuni l'hanno definita una "raccomandata", senza scordarsi che molti vip colgono l'occasione di pubblicare con grandi case editrici, sfruttando la notorietà. Qualcuno a riguardo ha scritto che il problema non sono i fenomeni da circo ma il circo stesso. Indipendentemente dal valore dei versi della Soleri bisogna ricordare l'ingenuità di una ventenne. Una poetessa riconosciuta come Maria Grazia Calandrone vi ha trovato dell'originalità, del buono. Poi c'è stata la polemica indegna e ingiusta sul vitalizio ad Aldo Nove. Anche qui alcuni sui social non hanno risparmiato delle critiche, senza considerare i meriti letterari di Aldo Nove. Ci sono state tempo fa polemiche poetiche sulla paternità dello Slam Poetry, che sarebbe del poeta Lello Voce, qui in Italia. Sempre tempo fa ci sono state polemiche sulla validità letteraria effettiva degli Slam Poetry, considerati dal poeta Matteo Fantuzzi una forma di intrattenimento. Più che polemiche sono stati leggeri disappunti quelli della comunità poetica sulla pubblicazione di un'antologia di poesie curata da Jovanotti, (anche se insieme all'editore Nicola Crocetti) oppure sulla grande notorietà di Franco Arminio, Gio Evan, Guido Catalano. In questi casi nessuno si scanna, facendo duelli all'ultimo sangue su Jovanotti, Arminio, Evan, Catalano. I toni si mantengono nei casi suddetti più leggeri. I social e i blog comunque sono talvolta le sagre delle polemiche al vetriolo, polemiche non fatte per niente ad arte. Anche su litblog importanti come Nazione indiana talvolta le discussioni degeneravano. Alcuni leoni da tastiera si facevano forti dell'anonimato e allora giù battute di dubbio gusto, che rasentavano l'insulto. C'era e c'è ancora chi si firma Pippo, Paperino, Nonna Papera. A volte a forza di fare polemiche letterarie si può addirittura rischiare di essere minacciati di morte. Ma di fatto poi non succede niente. Nessuno picchia nessuno. Nessuno ammazza nessuno. Fortunatamente non finisce come con i rapper americani, dato che qualcuno lì negli States è morto assassinato. C'è comunque chi non la prende affatto bene ed esce dal seminato. Ci sono a ogni modo commentatori di blog professionisti, che passano delle ore a leggere, commentare, controbattere, argomentare. È il gusto primigenio della discussione, intesa come momento di crescita culturale. Talvolta il thread ha esiti imprevedibili. C'è chi va fuori tema oppure chi si fissa su una cosa secondaria. La questione si può fare personale, ci possono essere attacchi privati. Ma sono rimasti pochi i commentatori compulsivi. Di solito le persone oggi manifestano il loro gradimento con un like o un cuoricino. Di solito se scrivono per l'appunto sono laconici e scrivono due righe. Forse è il segno che i blog sono morti o che sono dei moribondi e che oggi non è più di moda commentare su di essi. Di certo non è per mancanza di dialettica. È solo che la maggioranza delle persone non vuole polemiche. Le ritiene inutili. Non dico che sia bene o male, giusto o sbagliato, ma penso che la mia sia un'interpretazione corretta. Nei social divampano di più discussioni, che talvolta sfociano in liti. Ci possono essere discussioni costruttive come quelle sull'autoreferenzialità della poesia italiana, sul fatto che i poeti sono troppi, sull'assenza di pubblico, sulla linea di demarcazione tra poesia e non poesia, sulla fine del postmoderno, sul fatto che si possa parlare o meno di neo-neoavanguardia. Però anche in questi casi la discussione può avere risvolti molto negativi. Succede così che le discussioni poetiche diventano spesso dialoghi socratici incompiuti, in cui c'è solo la pars destruens ma manca la pars costruens. Non si risolve mai il problema. Il rischio è quello di perdersi in questioni di lana caprina e di azzuffarsi per niente. Forse sui social si respira un'aria familiare, ci si sente più a casa, si ha la percezione errata che tutto quello che postiamo non sia pubblico e non sia letto dal prossimo. Forse sui social ci sono più reazioni perché consentono una maggiore reattività. La maggioranza dei poeti, veri o presunti, si chiama però spesso fuori dalle polemiche. Anche se qualcuno li istiga, li aizza non rispondono. Hanno tutto o poco da perdere, ma qualcosa da perdere ce l'hanno. Non vogliono rischiare crisi reputazionali. I poeti cercano nella maggioranza dei casi di non farsi nemici. Ecco allora che cercano di stringere alleanze, che cercano sodalizi, collaborazioni. Nascono simpatie, addirittura amori. Dove non c'è l'amore o la stima viene stipulato di solito il patto di non belligeranza. La comunità poetica è a sua volta suddivisa in diverse fazioni. Ci sono i neolirici, i poeti di ricerca, i performer, etc etc. Si affacciano sulla scena anche gli istantpoets. Ci sarebbero poi i poeti di strada. Di solito cercano di sopportarsi a vicenda, nonostante le insofferenze di qualcuno. L'odio quando viene covato rimane un fiume carsico per questione di desiderabilità sociale, di convenienza, di scaltro opportunismo.

Riguardo ai poeti è vero ancora oggi in parte quel che cantava Roberto Vecchioni:

"I poeti son liberi servi di re e cardinali

Che van ripetendo "Noi siam tutti uguali"

E si tingono di rosso vivo

Ciascuno pensando "Il giorno del Nobel farò l'antidivo"...

...I poeti son giovani stanchi che servon lo Stato

Sputandogli in faccia perché sia dannato

E sbandierano cieli e fontane, messaggi e colombe

A noi le campane, ai ricchi le trombe."

Ma è a mio avviso sempre attuale anche il ritratto che ne fece Francesco De Gregori:

"Vanno a due a due i poeti

Verso chissà che luna

Amano molte cose, forse nessuna

Alcuni sono ipocriti, gelosi come gatti

Scrivono versi apocrifi, faticosi e sciatti

Sognano di vittorie e premi letterari

Pugnalano alle spalle gli amici più cari

Quando ne trovano uno ubriaco in un fosso

Per salvargli la vita gli tirano addosso

Però quando si impegnano lo fanno veramente

Convinti come sono di servire alla gente

Firmano grandi appelli per la guerra e la fame

Vecchi mosconi ipocriti, vecchie puttane. "

Naturalmente un'altra discussione ancora aperta e interminabile è se la canzone d'autore possa essere considerata poesia o meno.

Ma potremmo citare a questo proposito il già classico Dino Campana, che scriveva: "Vo alla latrina e vomito (verità). / Letteratura nazionale / Industria del cadavere. / Si Salvi Chi Può".

Ritornando alla questione delle polemiche, le liti tra letterati, poeti, amanti della poesia sono rare ma accadono. Non sono all'ordine del giorno. Non sono la normalità, ma accadono. Uno si arrabbia, perde le staffe, ci può rimettere a lungo termine in salute. Gli attacchi personali così come le diatribe possono generare ansia ma anche rabbia incontrollata. Croce scriveva: "la polemica mi rinfresca il sangue". In realtà a molti di solito lo può avvelenare il sangue. Oppure uno può fregarsene quasi totalmente o addirittura accettare a malincuore e con rassegnazione questo stato di cose. Ci sono inoltre le shit storm. Viene presa di mira una persona, viene accerchiata virtualmente, fioccano una serie inenarrabili di critiche di bassa lega, di commenti negativi e faziosi, se non di insulti. La diffusione di responsabilità sembra legittimare tutto ciò. Alcuni non percepiscono il discrimine tra un sano diritto di critica e la diffamazione aggravata online. Un tempo esistevano i troll che non lesinavano punzecchiature, toni scherzosi, deridendo chi prendevano di mira. Oggi ho la netta sensazione che la situazione sia degenerata. Ci sono polemiche che generano attriti, antipatie tra appartenenti alla comunità poetica oppure ci sono anche attriti, antipatie preesistenti che generano nuove polemiche. Comunque dovendo rinunciare alle risse dei talk show non avendo tale possibilità mediatica i poeti, veri o presunti, si devono accontentare di quello che passa il web. Se uno assurge a un minimo di notorietà si presentano gli ammiratori acritici e gli hater. Poi non è solamente questione di talento, di pubbliche relazioni, di fortuna critica. Come scriveva Alberto Arbasino: “In Italia c'è un momento stregato in cui si passa dalla categoria di bella promessa a quella di solito stronzo. Soltanto a pochi fortunati l'età concede poi di accedere alla dignità di venerato maestro.” Ma la comunità poetica va detto che è un grande calderone. Chi può a pieno diritto dire di appartenervi? Tutti e nessuno, ovvero poeti e letterati effettivi, aspiranti, sedicenti. È tanto opinabile quanto arbitrario stabilire chi è un poeta. Basta aver pubblicato un libro, seppur a pagamento o esserselo autopubblicato? Bisogna aver vinto un premio purchessia, anche quello della propria parrocchia o del circolo letterario a cui si è iscritti? Bisogna avere pubblicato solo su litblog, riviste letterarie? Oppure possono fregiarsi del titolo di poeti e poetesse solo coloro che pubblicano con grandi case editrici? È vero che il web è la fossa del leone e i nuovi leoni ora sono i social. La critica è quasi inerme, sta sulla difensiva, arroccata nella qualità. Perfino gli editori però controllano la popolarità sui social, il numero di follower degli aspiranti poeti, che ormai devono essere webpoet. Dopo tanto odio ecco che arriva il giusto riconoscimento dopo una sudata carriera letteraria; ecco un profluvio, una massa di necrologi, di attestati di stima, di elogi sperticati al momento della dipartita: una vera e propria celebrazione in pompa magna che durerà pochissimo e non lascerà alcuna traccia perché ormai niente lascia più traccia sui social, come scriveva oggi il poeta Luca Alvino. E allora cosa è che resta se resta? Resta la grande poesia e restano i grandi poeti. Come scrisse Alfonso Berardinelli: "Io non credo nella poesia. Credo soltanto in quelle poesie che mi fanno credere in loro. Se convince il lettore, la poesia non ha bisogno di essere difesa".

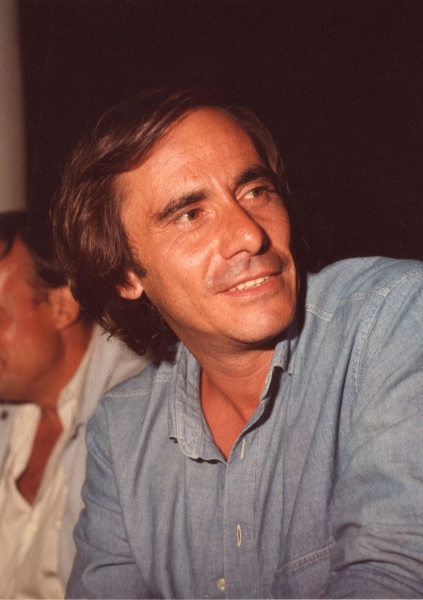

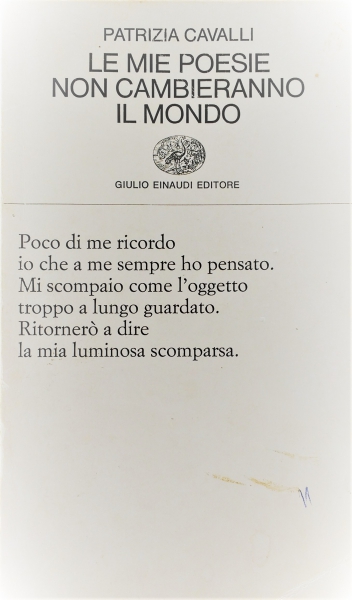

È morta una grande poetessa come Patrizia Cavalli il 21 giugno. Non ho scritto nessuna riga su Facebook. Non ne aveva bisogno. Quando era in vita ho acquistato alcuni suoi libri. Quello che potevo fare l'ho fatto. Era il minimo indispensabile, ma non la conoscevo ed ero impossibilitato a fare di più. Adesso non piango lacrime di coccodrillo né fingo che fosse una persona amica. Restano dentro me alcuni suoi versi e forse non è poco. Scusate se non sono falso e scrivo a ciglio asciutto. Spetta ad altri più titolati di me o anche più vicini a lei scriverne e parlarne. Una mia commemorazione fatta, lodandola come poetessa sarebbe inopportuna e fuori luogo. I coccodrilli li scriva chi di mestiere. E scrivo ciò senza voglia di fare polemica; ci mancherebbe.

giu 222022

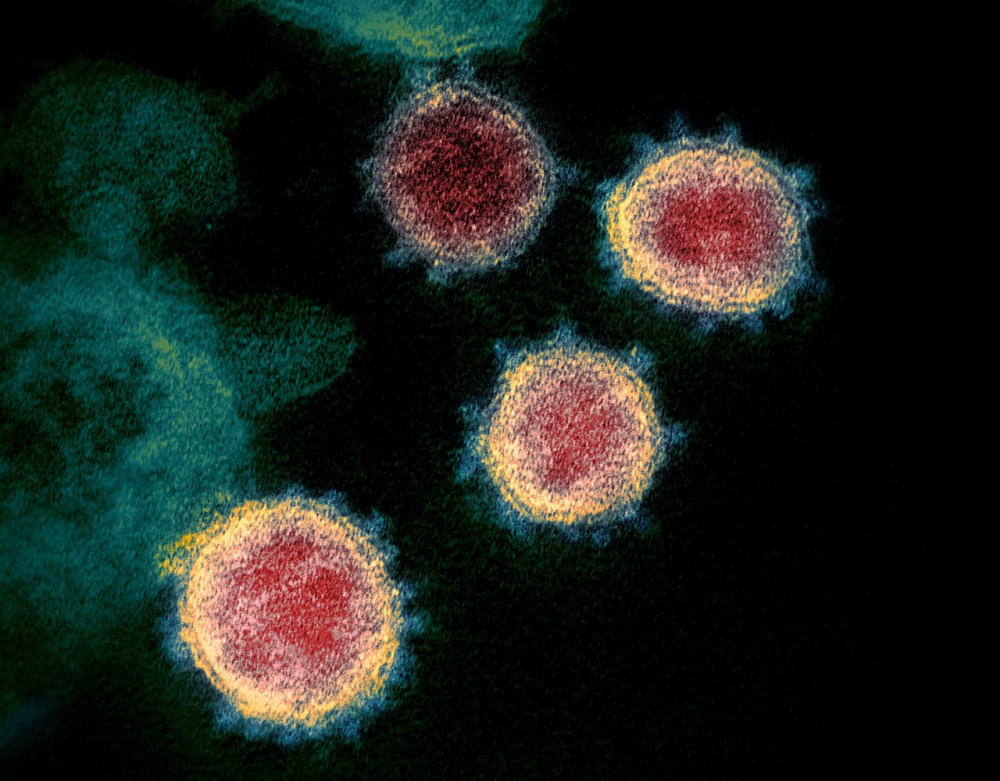

La fantascienza, nonostante i capolavori di Asimov e P. Dick, è stata per molto tempo considerata un genere minore. Eppure descrive le nostre paure, le nostre angosce, anticipa i tempi, ci proietta nel futuro. Non tratta solo delle invasioni degli alieni o di macchine del tempo. Talvolta alcuni racconti sono incentrati sullo straniamento, inteso come rovesciamento di prospettiva: si veda ad esempio il celebre racconto breve di F. Brown “La sentinella”. La fantascienza talvolta è il futuribile e stimola la fantasia, che è fondamentale per la conoscenza umana. Anche la letteratura combinatoria di Perec, Queneau, Calvino può stimolare l’immaginazione. E che dire dei celebri racconti di Borges o di Augusto Monterroso? Anche questa letteratura come la fantascienza si volge agli infiniti possibili, descrive universi paralleli. Per Popper la scienza è fatta di congetture e confutazioni. Gli scienziati devono usare la fantasia per formulare ipotesi. Lo stesso Einstein sosteneva che “la logica porta da a a b, mentre l’immaginazione porta ovunque”. La scienza per noi uomini comuni procede dall’ignoto al noto, ma per i ricercatori procede dal certo (i dati) al probabile (le scoperte, le nuove teorie). La fantascienza ci mostra “Le meraviglie del possibile” (dal titolo di una celebre antologia di racconti). Possiamo esercitare la nostra fantasia, ma oggi non sappiamo come nascono certe intuizioni. È difficile essere individui veramente completi o come si suol dire saper utilizzare entrambi gli emisferi. Alcune persone giungono all’insight, riescono a ristrutturare cognitivamente un problema e a risolverlo, ma non sappiamo il motivo. Possiamo per ogni scoperta scientifica descrivere l’intuizione che ha portato alla soluzione, ma non possiamo definire in modo esaustivo e calzante l’intuizione: ogni definizione generica per ora è astrusa. Forse potremmo dire che l’intuizione è una illuminazione, un salto intellettivo fondamentale per il problem solving. Niente di più. Possiamo solo affermare che noi esseri umani siamo fortunati perché i nostri stati mentali corrispondono con la realtà. Possiamo anche affermare che non sappiamo se il progresso sia infinito perché non sappiamo se la conoscenza umana sia infinita. Realisticamente potremmo dire che se non sappiamo risolvere certi rompicapo per un meccanismo di compensazione vorrà dire che ne sapremo risolvere altri. Un’altra cosa da tenere presente è che bisogna sempre usare il rasoio di Occam: non si deve moltiplicare gli enti. Lo stesso Einstein era dell’idea che si doveva togliere, levare. Infatti affermò che bisogna rendere le cose nel modo più semplice possibile ma senza semplificarle. Gianni Rodari ha scritto una grammatica della fantasia, analizzando tutti gli usi della parola e tanti modi per inventarsi storie. In ambito scientifico e nella psicologia del pensiero sono state scritte migliaia di guide alla creatività, ma questa rimane allo stato attuale delle conoscenze un mistero. Per Enrico Fermi la creatività scientifica poteva essere stimolata cercando di fare stime approssimative e insolite come ad esempio cercare di calcolare quanti accordatori di pianoforti c’erano in un paese di un certo numero di abitanti o come calcolare quante bevande di una certa marca vendesse in una settimana un negozio di alimentari in una certa città. Molto spesso i suoi studenti rimanevano spiazzati dalle sue domande. Solo pochi dimostravano una certa capacità analitica. L’analisi di un problema può essere nota. Sappiamo quali sono le regole della logica deduttiva e induttiva. La questione controversa è come giungere alla sintesi e non all’analisi. Secondo Piaget per risolvere i rompicapo scientifici bisogna avvalersi del pensiero ipotetico-deduttivo, si deve cioè pensare a ogni possibile combinazione e a ogni possibile aspetto del problema. In una parola sola bisognerebbe vagliare tutte le ipotesi. Secondo alcuni psicologi la creatività può essere stimolata con il brainstorming, la meditazione, il training autogeno, delle lunghe camminate, il bere caffè, stare a contatto con la natura. Talvolta si tratta di riformulare il problema, altre volte si deve cercare nuove associazioni idee. Molto spesso bisogna chiedersi cosa succederebbe se si facesse in un altro modo, ma ciò che è difficile è trovare il modo giusto. Talvolta si ha la sensazione che alcuni scienziati si inventino col senno del poi nuove teorie della conoscenza scientifica. La stessa epistemologia può essere illuminante come filosofia della scienza, ma può lasciare a desiderare come metodologia della ricerca scientifica. Si pensi solo a Lakatos che teorizza l’anarchia metodologica. Insomma si brancola ancora nel buio o quantomeno si procede a tentoni in un terreno accidentato. C’è anche chi ritiene che la creatività non esista o che sia una terra di nessuno e che non si debba fare una mitologia del lampo di genio. Per queste persone sarebbe solo questione di fortuna e come pensava Pasteur “la fortuna aiuta le menti preparate”. Sicuramente gli scienziati procedono per prove ed errori. In fondo i comportamentisti scoprirono che anche questa era una forma di apprendimento efficace.

Dopo aver accennato molto sinteticamente alla relazione tra scienza e fantascienza, vorrei trattare del genere distopico, in particolare del genere post-apocalittico, anche se non sono un cultore della materia. Alcune volte certe distopie si sono avverate, ma vorrei ora parlare di alcuni dubbi che ho su certi romanzi e certi film. Ci siamo evoluti culturalmente ma non cerebralmente rispetto a migliaia di anni fa. Per creare utensili tipici degli uomini primitivi ci vogliono oggi pazienza certosina e ore di lavoro. Hanno fatto degli esperimenti con degli studenti universitari. Si pensi che non è affatto semplice accendere il fuoco senza fiammiferi, senza accendino o senza gas. Siamo come si suol dire dei nani sulle spalle dei giganti. Tutte le conquiste della nostra civiltà occidentale, ovvero tutti gli artefatti della tecnologia li diamo per scontati, eppure senza di essi non avremmo mai avuto la nostra zona di comfort, la nostra qualità della vita e la nostra aspettativa di vita. Essere umani significa vivere in società e avvalersi delle competenze altrui. Tutto questo mi ricorda un racconto breve di Calvino in cui il protagonista non sa allacciarsi le scarpe e ha bisogno di qualcuno per questo. Nessuno di noi è veramente autosufficiente. Bisognerebbe ricordarselo più spesso. Queste cose mi sembrano in genere sottovalutate o addirittura non prese in esame dagli scrittori che si immaginano scenari post-apocalittici. Gli stessi scrittori molto spesso non ci forniscono motivi plausibili per cui uno o pochissimi sono sopravvissuti e invece il resto dell’umanità no. Mi sembrano a mio modesto avviso ipotesi illogiche, poco realistiche e oserei definirle impossibili. Qualcuno potrebbe chiamarle controfattuali. Insomma per scenario post-apocalittico si intende la fine dell’umanità meno uno o meno pochissimi: un controsenso se pensiamo a rigor di logica. Così come nei libri di questo genere gli autori non si soffermano mai sulle conseguenze psicologiche che avrebbe la deprivazione sociale del protagonista o dei protagonisti. Uno scenario post-apocalittico potrebbe avere dei risvolti positivi dal punto di vista ecologico, ma nutro dei seri dubbi che potrebbe averli dal punto di vista antropologico. Però è solo questione di punti di vista. Siamo nell’ambito dell’opinabile. Nessuno sa con certezza cosa accadrebbe e come reagirebbero i sopravvissuti. Queste sono le critiche che faccio io. Naturalmente siamo nel genere fantascientifico che non è solo science fiction ma in cui si può conciliare l’inconciliabile, immaginare l’inimmaginabile; un genere che è contrassegnato anche dal gusto del paradosso. Comunque io nutrirò sempre delle perplessità riguardo a questo genere. Spesso viene trattato uno scampolo di umanità sopravvissuta a una catastrofe superficialmente dal punto di vista umano. Non è questione in questi casi di immaginare per assurdo, attività più che lecita. Anche quando si vuole descrivere un universo parallelo lo si deve però fare in modo completo e senza tralasciare elementi essenziali. Spesso nella fattispecie vengono omesse alcune qualità e caratteristiche fondamentali, imprescindibili dell’essere umano. Ammettiamo pure che tutto sia possibile (anche l’impossibile) nel futuribile, ma l’essere umano dovrebbe essere considerato ancora umano. Come scrisse Terenzio: “sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me”. A mio modesto avviso i libri di questo genere non contemplano a sufficienza l’interdipendenza degli esseri umani, solo per fare un esempio. Purtroppo gli ingegneri hanno bisogno di medici, i medici hanno bisogno di ingegneri, ma anche i barbieri hanno bisogno di altri barbieri, i medici hanno bisogno di altri medici, i preti hanno bisogno di altri preti, gli psichiatri di altri psichiatri supervisori, eccetera eccetera. Qualsiasi comunità si basa sulla divisione del lavoro, che significa anche suddivisione delle competenze. Senza uno straccio di comunità il singolo individuo vivrebbe pochissimo. La cosiddetta “sospensione di incredulità” a mio avviso deve essere supportata da conoscenze scientifiche e da una ricostruzione attendibile dal punto di vista psicologico, sociologico, antropologico. Questa formula “sospensione di incredulità” può significare anche credere all’incredibile, esattamente come una religione (solo che la fantascienza fino ad ora non ha mai fatto miracoli). Qui forse non si tratta più di ragionare, criticare costruttivamente. Il vero discrimine forse è quello di credere o non credere. Più esattamente lo scrittore in questi casi immagina per assurdo e il lettore crede per assurdo. Tutti i cultori della fantascienza hanno il diritto di ragionare per assurdo. E gli altri? I miscredenti non possono ragionare in modo non dico razionale ma ragionevole? È forse da stolti per esempio cercare l’intellegibile in questo mondo assurdo? Calvino inoltre sosteneva che la creatività fosse costituita da una fetta di pane con la marmellata: mi dispiace ma spesso trovo questo genere troppo melenso e senza adeguate infrastrutture. È vero che in caso di scenario post-apocalittico le strutture economiche e le sovrastrutture ideologiche verrebbero meno ma le infrastrutture psichiche ad esempio rimarrebbero. Bisogna considerare ciò. Altrimenti la rappresentazione è distorta e falsa. Altrimenti “l’esperimento mentale” e l’esercizio di immaginazione servono a poco. Molto probabilmente siamo tutti o quasi “polli di allevamento” come cantava Gaber. Non resisteremmo che qualche giorno in uno scenario del genere. Molto probabilmente non sapremmo far fronte alle emergenze e ai pericoli della natura. Fanno corsi di sopravvivenza per manager, reality televisivi in cui i partecipanti vivono per qualche giorno in situazioni estreme. Però ci sono sempre tutor oppure delle troupe che li supportano. Se questi soggetti fossero lasciati soli a sé stessi avrebbero vita molto breve. Se si pensa invece al genere post-apocalittico come critica all’antropocentrismo e alla società attuale a mio modesto avviso ciò può essere più utile. Ritengo anche che questo genere potrebbe far scaturire degli interrogativi di fondo interessanti: che ne sarebbe in condizioni così estreme di tutte le mutazioni antropologiche e dell’uomo postumano? Cosa succederebbe all’uomo non più inserito in una società fondata sulla creazione di falsi bisogni come scriveva Marx? Cosa sarebbe veramente necessario? Ma mi chiedo anche se abbiamo veramente bisogno di essere stimolati dalla fantascienza per porsi questi interrogativi. In fondo per riflettere sul destino del nostro pianeta basta leggere una intervista di un astronauta, che in orbita ha provato dolore per questo mondo e ha sentito un vero legame con la Terra. Abbiamo veramente bisogno del genere post-apocalittico per meditare su una umanità veramente autentica e su una esistenza veramente autentica? Nello scenario post-apocalittico che cosa resta dell’uomo? Non c’è più ricambio cellulare e non rimarrà più niente della pelle morta nel corpo del pianeta. A mio avviso non vengono prese in esame tutte le caratteristiche umane in modo veritiero. Vengono per così dire falsate. Per analizzare e descrivere la natura umana e le dinamiche sociali, anche quelle di poche persone, a mio avviso non bisogna pensare l’homo homini lupus e neanche l’homo homini deus ma semplicemente l’homo homini homo. Mi sembra che alcune problematiche dell’essere umano vengano tralasciate in certi romanzi e in certi film. Forse lo fanno per questione di sintesi, forse rispettare i canoni della letterarietà. La casistica della vita allo stato brado non è infinita ma quasi. Forse lo fanno per esigenze di spazio o per non essere particolarmente crudi. Forse certi dettagli non interesserebbero che pochi lettori e preferiscono sorvolare. Ci sono ancora oggi popoli che vivono in tribù allo stato quasi primitivo. Forse è più educativo leggere qualcosa sui loro usi e costumi che leggere una distopia. Però naturalmente è una mia opinione, senza nulla togliere alle visioni e alle intuizioni degli scrittori di fantascienza. Infine vorrei sottolineare che di solito gli scrittori di fantascienza talvolta sono degli scienziati ma di solito hanno scarse conoscenze sociologiche, psicologiche, antropologiche. Infine faccio una considerazione molto amara. Per quel che mi riguarda sono dell’idea che la cosiddetta normalità ci sta conducendo all’estinzione della specie. I cosiddetti folli al massimo commettono qualche omicidio o suicidio: roba da niente al confronto! Per non parlare poi della cosiddetta demopatia strettamente connessa all’oligarchia patologica (ed entrambe ampiamente tollerate)! La normalità tanto sbandierata non esiste di fatto. Questo è un mondo folle e di folli. Quando c’erano i manicomi qualcuno diceva e scriveva che i pazzi erano fuori. Siamo così sicuri che i normali siano veramente normali e i folli veramente follii? Per il momento sono solo apocalittico e non ancora post-apocalittico.

giu 222022

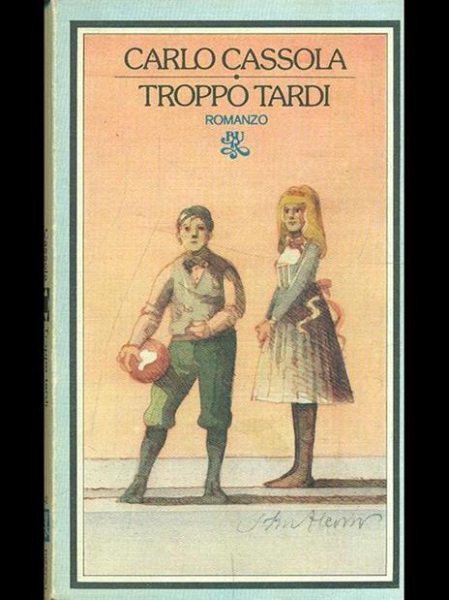

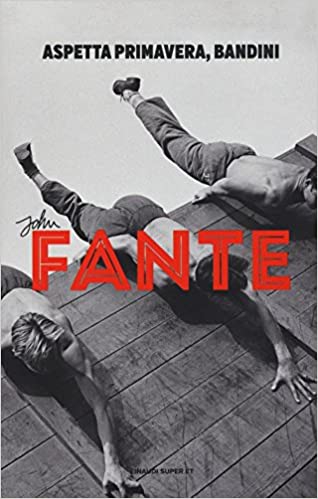

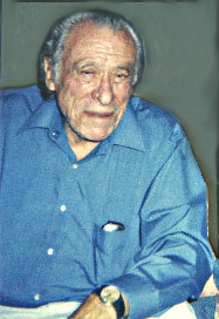

È ormai caduto nel dimenticatoio Carlo Cassola, che ha vinto a suo tempo premi letterari importanti come lo Strega e il Bagutta. Non rientra ormai nei canoni letterari. Gli italianisti a stento lo citano. Il suo nome e i suoi romanzi sono caduti nell'oblio. Eppure negli anni '60 e' 70 aveva una grande popolarità e un vasto consenso. Le sue opere avevano avuto notevole risonanza nel pubblico. Come scrive Cassola non è esatta l'equazione successo=demerito, ancora in voga oggi e utilizzata da tanti critici letterari. Qualcuno però, soprattutto in Toscana, lo ricorda ancora Cassola. Recentemente la tratta ferroviaria Cecina-Saline, di cui aveva scritto in "Ferrovia locale" è assurta alla cronaca per delle iniziative culturali in memoria dello scrittore, che era nato a Roma ma toscano d'adozione, tanto è vero che aveva ambientato molti romanzi nell'entroterra pisano. Nel 2020 l'università Cattolica ha istituito un premio di laurea in memoria di Cassola. La biblioteca comunale degli Intronati di Siena ha allestito una mostra bibliografica in suo ricordo.

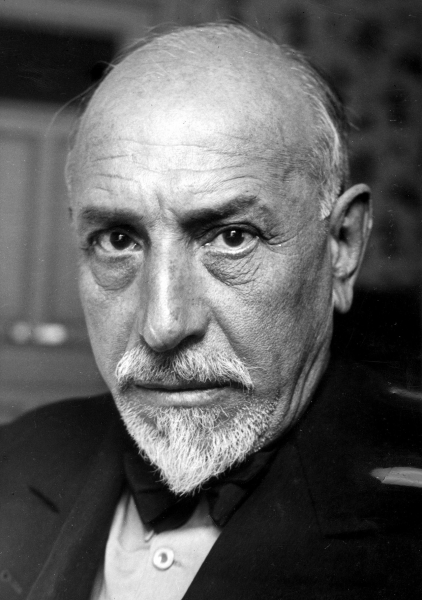

I letterati non sono mai stati benevoli con lui. Alcuni critici hanno visto nella sua narrativa il ritorno al grado zero della scrittura. Altri però hanno evidenziato l'influsso delle epifanie di Joyce. Cassola è stato uno scrittore coerente stilisticamente e politicamente. I suoi libri erano letteratura ma erano anche best seller. La neoavanguardia lo accusò di essere la Liala del '63, ma lui con stile ed educazione andava a braccetto con Sanguineti. Pasolini lo criticò perché i suoi libri erano un ritorno al realismo. Nei suoi romanzi non ci sono le tematiche comuni a tanta narrativa in auge all'epoca: la nevrosi, l'alienazione, l'incomunicabilità, l'inettitudine. Erano tutti argomenti, considerati di primaria importanza per gli artisti. Lui si astiene da tanta intellettualità. Nel Novecento letterario il mondo e anche la psiche sono costituiti da frammenti eterogenei e la verità umana si trova solo nel dettaglio. La verità si fa puntiforme. I romanzi del ’900 sono i segni di una crisi profonda. Cito tra tutti “L’uomo senza qualità” di Musil, “Oblomov” di Goncarov, “Auto da fé” di Canetti, “La cognizione del dolore” di Gadda, “La coscienza di Zeno” di Svevo. Ma di esempi se ne potrebbero fare altri.

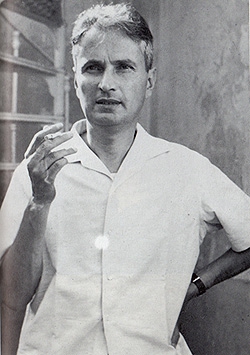

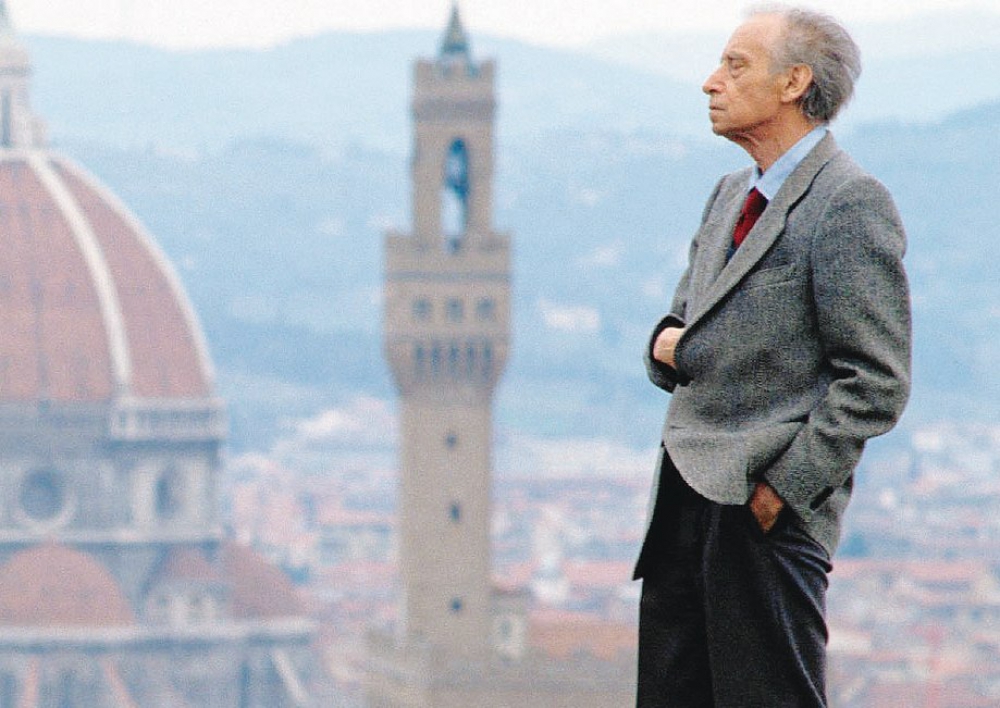

(Nella foto Carlo Cassola)

Cassola invece privilegia il grigiore dell'esistenza, le vite comuni, connotate dall'insensatezza. Il poeta Carlo Bordini diceva che c'era della narratività nella sua poesia e della poesia nella sua narrativa. Anche in Cassola in fondo troviamo una commistione di generi. Non c'è una prosa lirica, una prosa poetica, ma la poesia della quotidianità. Spesso sono narrati fattarelli insignificanti di personaggi umili e dimessi con un lessico comune. La trama è scarna, mai avvincente, mai ricca di colpi di scena. I grandi eventi, la storia stanno molto spesso sullo sfondo. Eppure si percepisce la lunga mano sapiente di Cassola che orchestra e dirige tutto fin nei minimi dettagli: un grande narratore acuto e consapevole. Nessuna traccia comunque di quella che oggi chiameremo realtà aumentata o iperrealismo. L'acme della vita sta nei vagiti, negli orgasmi, nei rantoli. Ma nessuno sa con certezza quali sono gli istanti decisivi, i momenti topici del percorso. È anche questo che vuole dirci lo scrittore, che rimuove l'inconscio e non cerca mai di fare la rivoluzione: in vita sua ha già fatto la Resistenza e questo è più che sufficiente. Quindi non è mai stato velleitario né demagogo.

"Troppo tardi" è ambientato a Roma ai tempi del fascismo. Tratta di due fratelli adolescenti, Anna e Giorgio, abbandonati dal padre. I due hanno un rapporto ambivalente come si usa tra fratelli. La madre ha una mentalità comune, tiene molto al decoro piccolo-borghese. Vivono in una appartamento in affitto nel quartiere Prati. I due vengono mandati a scuola, ma Anna decide di interrompere gli studi di stenografia perché è svogliata. Non sa quello che vuole. Alcuni giorni si veste per passare inosservata, altri giorni si veste in modo vistoso per attirare l'attenzione. Il romanzo per la maggior parte è essenziale e dialogico. Nelle conversazioni tra ragazze si parla di questioni amorose, di confidenze. Anna è irrequieta, vorrebbe vivere "cento vite". Ma deve stare attenta perché basta accettare un invito in macchina da un medico per rischiare seriamente di venire abusata. Il dottore infatti la porta in campagna in un luogo appartato, ma lei riesce a opporsi efficacemente. Giorgio fa le sue congetture sulle ragazze. Cerca di trovare differenze di costume tra quelle che lavorano e quelle che studiano, pensa che le ragazze delle grandi città siano tutte poco serie: insomma pensieri e pregiudizi ricorrenti nei ragazzi di ogni generazione. Cassola si fa sfuggire un commento, un'osservazione amara, mette in bocca ai suoi personaggi una sentenza inoppugnabile: nella vita è solo questione di soldi, coi soldi si può essere generosi o farsi perdonare tutto. Su tutto prevale la cupidigia, il culto del denaro e un’etica del lavoro, che se analizzata risulta riprofevole. La trilogia di Mastronardi ad esempio (“Il maestro di Vigevano”, “Il calzolaio di Vigevano”, “il meridionale di Vigevano”) è eloquente a riguardo, illustra chiaramente la grettezza e l’arrivismo della borghesia votata esclusivamente al profitto. Ma quelli descritti da Cassola erano anche i tempi in cui una ragazza se usciva la sera e fumava le sigarette destava scalpore e scandalo nei perbenisti. C'era una ristrettezza di vedute all'epoca. Poco era consentito e molto era tabù. Anna si sposa incautamente e frettolosamente con un avvocato di mezza età di Recanati, che ha conosciuto a una festa. Eppure prima aveva conosciuto Ferruccio, amico di suo fratello, con cui c'era stata un'amicizia affettuosa senza intimità. L'unica affinità elettiva tra Anna e il suo marito era che entrambi si annoiavano a quella festa. Il suo fratello si sposa senza pensarci troppo con l'incoscienza della gioventù. Si può affermare che come i protagonisti di "Delitto e castigo" di Dostoevskij e di "I sotterranei del Vaticano" di Gide compiono l'omicidio assurdo allo stesso modo in questo romanzo i due fratelli compiono un gesto assurdo sposandosi entrambi in modo avventato. Ma la guerra inizia a trasformare le vite dei protagonisti. Il marito di Anna va in guerra e di lui per diverso tempo non si hanno più notizie. Anna e Ferruccio diventano amanti. Ferruccio si mette a fare il giornalista. Giorgio perde l'impiego perché scoperto in combutta coi repubblichini. A tratti il romanzo diventa concettuale, soprattutto quando Ferruccio, amante di Anna, decide che vuole fare lo scrittore, decide di spendere gran parte del suo stipendio in libri ed allora vengono fatte delle riflessioni intellettuali sui romanzi del Novecento. La digressione però non annoia. Il marito di Anna ritorna e chiede la separazione. Ferruccio poi capisce di non amare più Anna perché si invaghisce di una ragazza molto più giovane. Cassola si dimostra maestro a rivelare le contraddizioni dell'animo, ormai insanabili dei suoi personaggi. In fondo se i lettori dell'epoca si appassionavano per le vicissitudini narrate nei suoi libri qualche motivazione più che plausibile c'era, ovvero il fatto di essere letteratura di consumo di alta qualità per quei tempi. Infine come nel romanzo "L'antagonista", che Cassola considerava la sua miglior opera, anche qui c'è un duello a distanza tra due maschi, che si contendono una donna.

(Nella foto Davide Morelli con l'amico di infanzia Emanuele Morelli dopo tre birre)

Ricapitolando e facendo una breve sintesi dei romanzi italiani sul nazifascismo e sulla seconda guerra mondiale abbiamo:

"Uomini e no" di Vittorini: la Resistenza a Milano e la rappresaglia dei tedeschi

"La storia" della Morante: romanzo corale, crudo, ambientato a Roma, criticato anche per la descrizione della crudezza della Resistenza

"Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani : la condizione degli ebrei a Ferrara

"Se questo è un uomo" di Primo Levi: il lager

"Cristo si è fermato a Eboli" di Carlo Levi: il confino

"Il sentiero dei nidi di ragno" di Calvino: la Resistenza vista con gli occhi di un bambino

"Il partigiano Johnny" di Fenoglio: la presa di Alba e la Resistenza nelle Langhe

"Lessico famigliare" della Ginzburg: l'attività antifascista e gli intellettuali antifascisti

"La polvere sull'erba" di Bevilacqua: il triangolo rosso in Emilia

"Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern: la ritirata in Russia

"La ragazza di Bube" di Cassola: ex partigiano che uccide il figlio di un carabiniere

"Il clandestino" di Mario Tobino: la lotta partigiana in Versilia

"L'ombra delle colline" di Arpino: l'uccisione di un tedesco da parte di un bambino

"L'Agnese va a morire" di Renata Viganò: la staffetta partigiana

"La casa in collina" di Pavese: la fuga e il rifugio dai bombardamenti nazisti

"Troppo tardi" di Cassola: la storia di un fratello, di una sorella e dei suoi due amori ai tempi del fascismo e della guerra.

giu 222022

Questo libro della scrittrice canadese, premio Nobel per la letteratura nel 2013, è una raccolta di 9 racconti. C'è del vitalismo più o meno disperato nei racconti della Munro, che ha un tipo di scrittura che riesce ad aderire alla vita. Coincide, corrisponde perfettamente senza espedienti e infingimenti. Riesce a coinvolgere il lettore con la sua scrittura. Riesce a parlare con il cuore in mano. Uno dei maggior pregi nei testi è l'immediatezza, la scorrevolezza. La scrittrice ha uno sguardo profondo e partecipe sulla condizione umana, è una indagatrice della natura umana. Il suo stile è asciutto e impeccabile. Ogni suo racconto è un microcosmo. Nel primo Johanna riceve delle false lettere d'amore, ingannata da due ragazzine. Va a comprare un abito da sposa e la negoziante è soddisfatta di averglielo venduto perché così per quel giorno ha giustificato la sua esistenza. Tutto ciò fa pensare alla romana di Moravia secondo cui ognuno è ciò che fa. La commerciante aveva trovato la sua ragion d'essere, il suo motivo di esistere in una cittadina, che rappresenta qualsiasi mondo concentrazionario. Questa frase della Munro è già di per sé molto azzeccata e appropriata perché in America è davvero così: nella società utilitaristica, pragmatica, tutti devono avere un ruolo ben preciso, disegnato (altrimenti si finisce per essere come nella poesia disperata "College all'angolo della via" di Kenneth Patchen, in cui il protagonista non è mai stato niente, nemmeno soldato). È un dramma in America non fare niente, non occuparsi di niente. La Munro lo esprime molto bene in una sola frase, messa in bocca a una negoziante in crisi con scarsa clientela. Nel racconto "Ponte galleggiante" Jinny, donna sposata e malata di tumore, riesce a ravvivare l'esistenza baciando un ragazzo. In "Conforto" Nina ha una doppia vita e si divide tra il marito padrone e l'amante. Ma forse il racconto che rende meglio l'intensità, il dolore e la drammaticità della vita è "The Bear Came Over the Mountain", in cui viene descritta la relazione tra un marito ed una moglie, che sta perdendo la ragione. Viene insomma trattato il tema della demenza senile. E la domande che sorgono spontanee sono che cosa resta della persona dopo l'insorgenza della malattia e cosa resta conseguentemente dell'amore tra i due. Questo racconto ha avuto una trasposizione cinematografica: Away from Her (Lontano da lei), diretto da Sarah Polley. La Munro sembra un fiume in piena. I suoi testi non sembrano pensati e ripensati, corretti e modificati. Sembrano tutti pubblicati alla prima o al massimo alla seconda stesura. Se sono stati modificati molto probabilmente ha tolto e non aggiunto perché in questi racconti si tratta di levare più che di battere. Non bisogna guardare quindi alla forma mentis dell'autore. D'altronde in un romanzo o in una raccolta di racconti non bisogna cercare le congetture filosofiche, le digressioni pseudo-psicanalitiche o le descrizioni di paesaggi o città. Tutto ciò annoia a lungo termine. Bisogna cercare invece chi riesce a raggiungere la vita o quantomeno si sforza di farlo.

La Munro riesce a descrivere gli eventi, a riportare casomai le conversazioni e a narrare gli stati d'animo nel modo più realistico possibile. Allo stesso tempo dimostra di avere una invidiabile capacità introspettiva. Molti romanzi, anche dei capolavori, se li paragono ai racconti della Munro, mi sembrano artefatti. La scrittrice canadese forse era così vitale ed esuberante con la penna perché nella realtà la vita sfuggiva di mano. Forse è questo il motivo: nella realtà non era assolutamente padrona della sua vita, che forse sembrava seguire logiche e automatismi inspiegabili. D'altronde tutto questo è comprensibile perché il vitalismo è sempre stato contrapposto al meccanicismo. La Munro è intellettuale, lucida e sobria. Il suo vitalismo non è fittizio ma è sempre autentico. Non c'è niente di posticcio. Un'altra cosa che mi piace della Munro è che non si è messa a studiare la vita in modo calcolatore e a tavolino ma sembra perfettamente che si sia messa a narrare in modo occasionale. Sembra che abbia vissuto le sue peripezie e ogni tanto abbia fatto una pausa tra una fatica e un'altra per annotarla sul suo taccuino. La scrittrice ci racconta la vita quotidiana con i suoi drammi ed allo stesso tempo non crea altre realtà: è testimone Impareggiabile delle sua epoca, restituisce senza sconti e senza finzioni la cruda verità umana. Dramma dopo dramma purtroppo l'esistenza diventata tragedia. La vita sembra scorrere tranquilla fino all'evento irreparabile, al guasto irreversibile. È questo forse il messaggio. La Munro riesce a narrarlo magistralmente nelle più svariate sfaccettature. Riesce a fornirci una visione altra della vita, che erompe dal contingente. Tutto questo non è poco. Anzi è merce rara in un libro di narrativa.

I romanzi per molti hanno una sovrastruttura intellettuale e un intreccio che i racconti non avranno mai. Per molti i romanzi comprendono una maggiore cura nel descrivere ambienti e personaggi, soprattutto nel delineare la psicologia dei personaggi. Ogni racconto della Munro invece è un romanzo in miniatura. Lo scrittore Aldo Busi spesso ha dichiarato che in Italia esistono molti poeti, molti scrittori di racconti ma pochi sono i veri romanzieri. Molti artisti secondo Busi sarebbero dei romanzieri mancati. Il romanzo, facendo queste considerazioni, sarebbe quindi più complesso di una raccolta di racconti: più complesso da scrivere, da leggere, da analizzare, da recensire. Necessiterebbe di una sovrastruttura e di una architettura. Ma poi ne siamo così sicuri? Ad esempio "Casa d'altri" di Silvio D'Arzo (pseudonimo) che cosa è esattamente? Un racconto lungo? Un romanzo breve? Un ibrido particolarissimo? Una eccezione che conferma le regole suddette? Ai letterati e ai critici letterari l'ardua sentenza. Ma perché disprezzare il racconto? Perché considerarlo un genere minore? Non suscita forse emozioni? Non fa scaturire riflessioni e pensieri? Una raccolta di racconti fantastici non può trattare di universi paralleli come un romanzo di fantascienza? Una raccolta di racconti non può forse essere un'opera aperta? Non può essere un'opera di avanguardia? Non può trattare tematiche importanti? Non può far vedere le cose da una prospettiva insolita? Non ci vuole forse anche una certa abilità nello scrivere racconti? Inoltre c'è anche chi sostiene che il romanzo non abbia più un senso. Già le avanguardie avevano decretato la morte del romanzo. Secondo Milan Kundera la morte del romanzo è già avvenuta e nessuno ne è rimasto colpito o scandalizzato. Il romanzo secondo il famoso scrittore rappresenta la complessità del mondo e dell'esistenza; i mass media che invece dominano il pianeta tendono a dare una visione univoca e ipersemplificata della vita. In buona parte dei casi il racconto probabilmente è una storia breve. Uno dei maestri indiscussi del racconto nel novecento è R. Carver. Naturalmente i racconti fantastici di Borges sono esemplari. Ma sono particolari: anzi, oserei dire unici nel loro genere. Sono però da leggere anche i racconti di S.Beckett e di Salinger ("I nove racconti"). Parlo sempre di autori del Novecento. In Italia invece i grandi scrittori di racconti sono a mio parere Dino Buzzati ("I sessanta racconti), Cesare Pavese ("Feria d'agosto", "Fallimenti"), Silvio D'Arzo ("L'aria della sera e altri racconti"), Giorgio Manganelli ("Centuria"), Del Giudice ("Il museo di Reims"), Italo Calvino ("Ultimo viene il corvo"), Antonio Delfini ("Il ricordo della Basca"), Tommaso Landolfi. Comunque questi sono gli autori che bisogna leggere e con cui bisogna fare i conti se si vuole iniziare a scrivere o solo a capire qualcosa di racconti. Discorso a parte merita Silvio D'Arzo, molto stimato dalla critica letteraria e anche da Montale, che in vita pubblicò solo tre libri senza alcuna gloria e fu un anonimo professore. Morì a soli trentadue anni. Altro discorso a parte anche per un altro irregolare delle patrie lettere: Antonio Delfini, che riuscì a passare alla storia anche come poeta irriverente e al di fuori della retorica e degli stilemi del tempo. Con il suo capolavoro "Poesie della fine del mondo, del prima e del dopo" riuscì nell'impresa di scrivere un anticanzoniere. La donna un tempo amata non era più idealizzata e neanche mitizzata, come avevano fatto per secoli in poesia e nella letteratura. Fino a pochi anni fa esisteva il premio Antonio Delfini che era dedicato alla poesia. Oggi non ho più notizie di questo premio, un tempo prestigioso. Comunque sembrerebbe che con il passare degli anni di questo singolare personaggio anticonformista sia rimasto più il poeta che lo scrittore. La Munro sicuramente va letta assieme a questi scrittori sopracitati. Purtroppo però il Nobel alla Munro, che è una delle migliori scrittrici del mondo di racconti brevi, non ha determinato una ripresa della lettura e quindi un aumento di vendite di raccolte di racconti in Italia. Purtroppo qui in Italia il genere dei racconti è considerato frutto di un'arte minore. Un pregiudizio che porta anche le case editrici a pubblicare poche raccolte di racconti, di solito solo di autori già affermati. Questa è un'amara constatazione di fatto, è pura realtà, non certo un'opinione.

giu 212022 "Sulla violenza? Non si può rispondere a un mondo assurdo con un gesto assurdo" (Davide Morelli alla terza birra in un bar imprecisato)

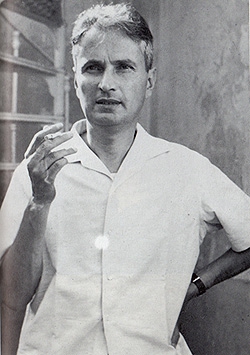

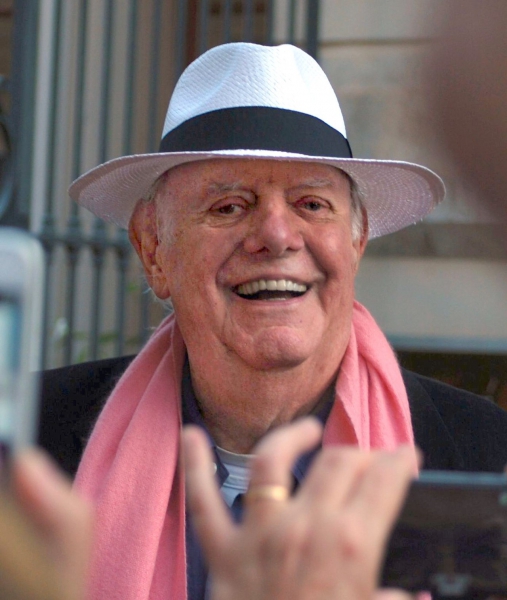

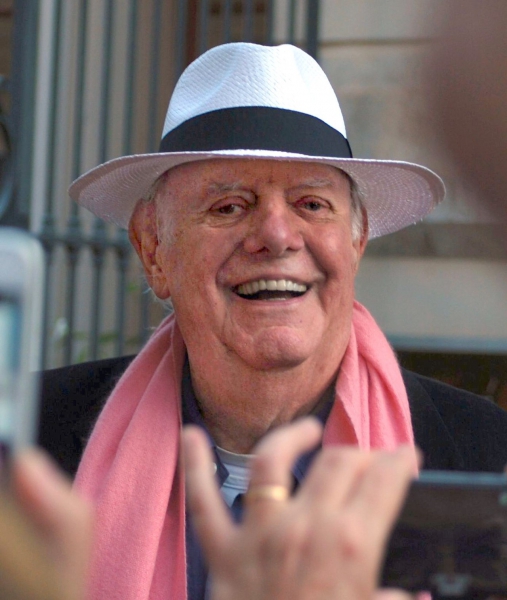

Per Dario Fo intellettuale è colui che ha un rapporto dialettico con la realtà. Bisogna notare che molti si credono intellettuali perché intrattengono soltanto un apparente rapporto dialettico con altri intellettuali. Invece il rapporto dialettico deve essere innanzitutto con la realtà. Mi sembra appropriata e calzante come definizione, quella di Dario Fo. Premetto che di carne da mettere al fuoco ce ne sarebbe tanta. Cercherò di essere il più sintetico possibile. Ma il problema principale non è tanto dare una definizione di intellettuale o di cultura quanto quello del ruolo dell'intellettuale, ovvero se deve essere impegnato o disimpegnato. Può arrivare per esempio a uccidere per cambiare la società? Il filosofo Popper sembra risolvere la questione, quando ne "La società aperta e i suoi nemici" scrive che l'omicidio è legittimo se la vittima è un dittatore.

(Nella foto Popper)

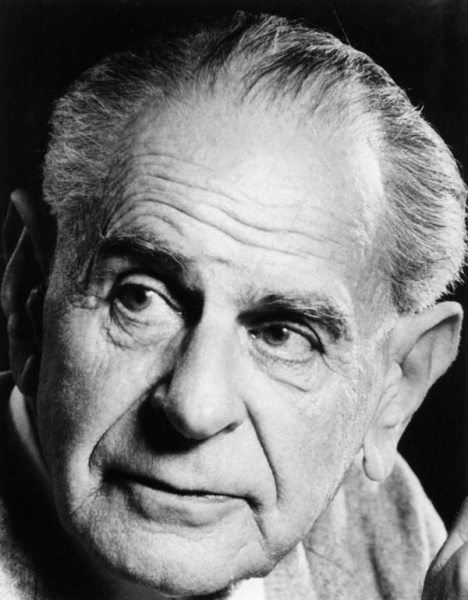

Parafrasando Pavese, secondo cui ognuno ha una ragione valida per uccidersi, oserei dire che, seguendo Popper, ognuno potrebbe avere una valida ragione per uccidere. Perché non uccidere degli oligarchi sanguinari o dei governanti democratici ma lestofanti e corrotti? In fondo ogni intellettuale potrebbe dichiararsi rivoluzionario e decidere di uccidere. Però viene da chiedersi anche se un artista può essere ritenuto tale se ha commesso un'azione riprovevole. Caravaggio fu un assassino. D'Annunzio e i futuristi ebbero delle responsabilità per l'entrata in guerra dell'Italia. Croce in "Etica e politica" faceva una netta distinzione tra arte e vita. Quasimodo invece pensava che chi avesse fatto la spia per i fascisti in guerra non potesse scrivere poesie. Prendiamo il caso del celebre Marco Paolini. Ha tamponato una macchina, uccidendo una donna. È risultato negativo all'alcol test e non era al cellulare. Tutto è accaduto involontariamente. Dovremmo forse condannarlo ed ergerci a giudici? Non l'ha fatto apposta. Paghi pure in sede civile e penale (i giudici ci sono per questo), ma eticamente potremmo forse condannarlo? La risposta certa è no. Comunque ritorniamo all'omicidio volontario. Ognuno avrebbe una ragione valida per uccidere. Ognuno potrebbe avere una giusta causa. Secondo la celebre opera teatrale di Sartre per fare la rivoluzione d'altronde bisogna "sporcarsi le mani". E che dire di coloro che subiscono un'ingiustizia o degli intellettuali che potrebbero diventare giustizieri? Non avrebbero i familiari delle vittime, per esempio, tutto il diritto di passare alle vie di fatto? E che dire dell'atto gratuito di "Delitto e castigo" o del Lafcadio di Gide? Qualcuno potrebbe giustificare anche chi spara a caso sulla folla. In fondo forse ogni incontro non è un numero random e il mondo non è forse un generatore di numeri casuali? Però dovremmo ricordarci come disse Sanguineti che sparare sulla folla non può essere considerato un gesto d'avanguardia. Potremmo pensare alla teoria di Ivan Karamazov secondo cui "se Dio non c'è tutto è permesso". Però non sempre è così perché i nichilisti russi non furono mai sanguinari, anche se come Bazarov non credevano nei vecchi valori, credevano nella scienza e disprezzavano l'umanesimo. Non è poi assolutamente detto che tutti gli artisti innovatori siano automaticamente dei rivoluzionari: non tutta l'avanguardia è calda come si suol dire, cioè legata alla contestazione e alla rivolta. Per i cristiani non si dovrebbe agire "occhio per occhio" e ogni omicidio dovrebbe essere considerato un deicidio. La società occidentale teoricamente ha come principio la sacralità della vita. Specifichiamo meglio: ha a cuore la vita dei propri cittadini, mentre se ne strafotte dei cittadini del terzo mondo (penso di poterlo scrivere senza essere accusato di terzomondismo). Gli intellettuali non possono arrogarsi il diritto di uccidere in nome di nobili principi, sostituendosi a Dio o giustificandosi dicendo che è un sacrificio necessario. Devono essere biofili e non necrofili, anche se c'è stato in passato chi seguendo Marx ha ucciso per trasformare la realtà o chi ha ucciso seguendo Nietzsche per una trasmutazione dei valori. Diciamocelo francamente, le ideologie covavano della violenza. La volontà di potenza era insita in ogni ideologia, anche in quella marxista. La violenza esiste anche nel liberalismo, quando esporta a ogni costo la democrazia o quando i governanti non attuano un valido welfare. La violenza è in ogni sistema di pensiero perché anche se esso non è violento sono in un certo qual modo violenti gli uomini che lo mettono in pratica. Questo sistema però può anche essere combattuto civilmente dall'interno e a questo proposito essere militanti non significa essere capziosi e neanche faziosi, bollando gli altri come piccolo-borghesi, romantici o reazionari. La realtà non si suddivide in falchi e colombe e non sempre la vita è un gioco a somma zero. E allora un intellettuale deve abbracciare l'engagement? Deve essere così impegnato politicamente da prendere le armi?

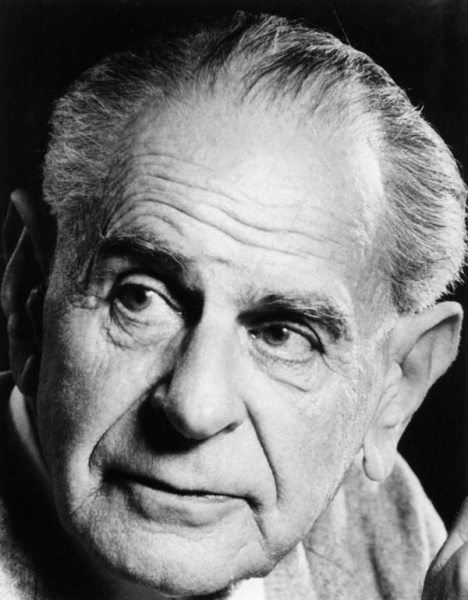

(Nella foto Camus)

La risposta a tutto ciò è l'introduzione de "L'uomo in rivolta" in cui Camus scrive che bisogna opporsi al "delitto logico", quello dovuto all'azione dell'ideologia. Sempre Camus scrive che "al tempo della negazione bisognava trattare del suicidio. Nell'epoca dell'ideologia bisogna discutere di omicidio". Il grande scrittore afferma anche che in quegli anni "il delitto è legge". La formula di Camus è la seguente: "mi rivolto, dunque siamo". Per Camus la rivolta deve essere metafisica, artistica: l'uomo non deve esercitare violenza nei confronti dei suoi simili. Secondo Camus gli uomini devono affratellarsi dopo aver compreso l'assurdità del mondo e della vita.

(Nella foto Sartre)

Dopo la pubblicazione de "L'uomo in rivolta", scaturirà una polemica, assai complessa e articolata, all'ultimo sangue tra Camus, Sartre e altri intellettuali francesi. Sartre e Camus non saranno più amici per divergenza di vedute. Alla base di tutto c'è una netta contrapposizione tra chi è filosovietico come Sartre e chi no come Camus. Solo con la morte prematura di quest'ultimo si placheranno gli animi. Comunque tutti dovremmo rileggere continuamente il saggio di Moravia "L'uomo come fine". C'è scritto tutto lì. È un libro smilzo, profondo, chiaro e comprensibile. Purtroppo l'uomo è un mezzo e il consumismo, l'utile, la tecnica, il progresso, l'affermazione sugli altri sono i soli fini.

giu 212022

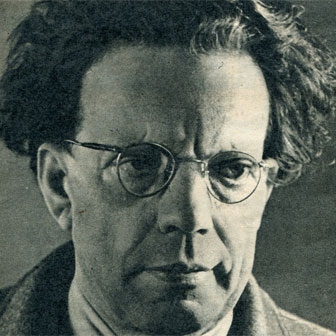

(Nella foto Papini)

"Un uomo finito" è l'opera più celebre di Papini (1881-1956), pubblicata dalla libreria della Voce nel 1913, ristampata più volte e tradotta in tutto il mondo. Come hanno scritto in molti è a metà strada tra l'autobiografia e il diario. In questo libro sono riassunte le vicissitudini, le sfide intellettuali, i percorsi mentali, l'iter creativo, gli stati e gli strati psichici di Papini. In queste pagine sono racchiusi l'impegno e la vitalità dello scrittore fiorentino, che esplora da par suo il proprio Sé. Grazie alla sua onestà intellettuale riesce a essere chiaro, lucido, disincantato e non lascia mai spazio a errori di interpretazioni. Si dimostra capace di introspezione e allo stesso tempo di riflessione senza vana gloria, senza alcuna accortezza. Non si lascia abbindolare dalla memoria che spesso migliora il passato e lo mistifica, presentandolo come molto diverso da quello che è stato realmente. Papini si dimostra per quello che è e per quello che è stato, senza filtri, maschere o inganni. Il lettore avverte che si trova al cospetto della testimonianza di un artista memorabile, di una coscienza che, pur tra errori e pecche, ha sempre cercato di essere attenta a tutte le problematiche del suo tempo. In questa opera c'è tutto Papini: scontroso, ieratico, pensoso, tormentato, inquieto, cinico, autoesaltato, sconfitto, ambizioso oltremodo. In 50 brevi capitoli sono descritti i suoi primi trenta anni di vita. Innanzitutto esordisce scrivendo che non ha mai avuto fanciullezza. È nato povero e fin dai primi anni è sempre stato solo, schivo, appartato. Da bambino subiva angherie e umiliazioni da parte dei coetanei, che oggi definiremmo atti di bullismo. La sua vita fu sempre contraddistinta dalla "smania di sapere". Iniziò a formarsi con la libreria di soli cento volumi del babbo e poi accrebbe il suo sapere andando nelle librerie aperte a tutti, dove però potevano entrare solo le persone che avevano più di sedici anni. L'adolescenza fu vissuta tra la campagna e la biblioteca. Le umiliazioni, i complessi, le frustrazioni per un meccanismo di compensazione, descritto da Adler (secondo cui dietro a un complesso di superiorità si celerebbe sempre un complesso di inferiorità), faranno scaturire in lui la smania di grandezza, la voglia irrefrenabile di essere tutto, di sapere tutto. Un poco impropriamente questo atteggiamento mentale e esistenziale viene chiamato da alcuni complesso di Dio, cioè il desiderio di voler annientare Dio e di farne le veci, di sostituirsi a una divinità che sembra assente o indifferente. Ma siamo tutti esseri umani e dall'onnipotenza si finisce sempre nel senso di impotenza. A tratti sembra che lo scrittore fiorentino non avesse coscienza del suo declino, della sua decadenza, della sua mortalità. Tutti ci domandiamo come il cyborg di Blade runner quale è il trucco per non spegnersi, per non guastarsi. Ma essere immortali forse non è la soluzione. La letteratura con Dorian Gray e il Faust ci avverte che non sarebbe una buona cosa. Forse Papini aveva coscienza di avere scritto opere immortali. Vivere comporta però delle contrarietà. Come scrisse Alessandro Morandotti "tutto sarebbe più semplice se nascessimo con le istruzioni per l'uso e la data di scadenza". Però certe cose di fondamentale importanza purtroppo non è dato saperle. A Papini queste questioni stavano molto a cuore, eppure, nonostante il suo grande acume, non trovò mai la soluzione. Infatti sono cose che ci trascendono. Ma ritorniamo al libro. Per Papini come per Sartre gli altri sono l'inferno. Cerca conforto nelle opere dei grandi autori già morti e disprezza "i piccoli vivi". La sua vita è stata vissuta pienamente, oserei dire, è stata vissuta a tratti titanicamente, per alcuni anni all'insegna del superomismo. Non ha mai risparmiato energie. La sua gioventù è stata caratterizzata dal furore idealistico, dall'ubriacatura ideologica, dall'entusiasmo intellettuale, così come nella sua maturità si è distinto per il fervore cattolico. Ma Papini molto probabilmente era un maniaco-depressivo. A dimostrazione di queste dinamiche psichiche e di questo disturbo dell'umore c'è la sua dichiarazione di scrivere "per sfogo". Da voler essere un semidio onnipotente e onnisciente, eccolo piombare nel ripiegamento interiore, nel crollo psichico, nella "discesa", nella malattia, nella depressione. Probabilmente se fosse vissuto oggigiorno a Papini gli sarebbe stato diagnosticato un disturbo bipolare, avrebbe fatto analisi, avrebbe assunto giornalmente una pasticca di Depakin e non avrebbe scritto niente di memorabile. Non so se a volte sia meglio la stabilità psichica o la gloria postuma?!? Papini ad ogni modo è un genio che ha il dubbio di essere "un imbecille", "un ignorante", che non ha la minima conoscenza di sé stesso né degli altri. È un uomo in fin dei conti che ha chiesto l'impossibile a sé stesso e agli altri. Nonostante alcune sue tare come i pregiudizi nei confronti delle donne (ma ahimè anche lui era un uomo del suo tempo e certi pregiudizi all'epoca erano diffusi), ritengo che dalla lettura di questa opera si possa trarre beneficio e godimento intellettuale, interiore. A trent'anni nessuno è un uomo finito, nemmeno uno che come Papini ha iniziato molte cose e ha cercato di voler essere tutto vanamente. Questa impresa era destinata comunque al fallimento. Ma dimostrò nel resto della sua vita che aveva ancora molte cose da dire.

(Nella foto Dino Campana)

(Il libro di Mughini in cui tratta della questione Campana, Soffici, Papini)

Piuttosto Papini è stato dimenticato oggi perché su di lui ci sono luci (il suo ingegno fu ineguagliabile) ma anche ombre: 1) fu interventista durante la prima guerra mondiale, anche se poi ebbe grandi rimorsi di coscienza. 2) per molti nascose insieme ad Ardengo Soffici il manoscritto "Il più lungo giorno" di Dino Campana, che il poeta di Marradi aveva dato loro per un giudizio critico. Alcuni intellettuali come il celebre Mughini smentiscono questa versione. Secondo Mughini il manoscritto andò perduto involontariamente. Papini e Soffici erano esenti da colpe secondo questa scuola di pensiero. A ogni modo poi Campana scrisse "I canti orfici", suo capolavoro: comunque sia andata con la riscrittura, come si suol dire, si rifece. Da notare una cosa: Soffici, cugino di Campana, era un letterato famoso in quegli anni e non vedeva di buon occhio le aspirazioni poetiche di Dino. Oggi Soffici è dimenticato, è un minore, mentre quel matto di Campana è celebrato e antologizzato da tutti gli italianisti. Comunque "Il più lungo giorno" ( Riproduzione anastatica del manoscritto ritrovato dei Canti Orfici) fu poi pubblicato da Vallecchi nel 1973 (poi su CD-ROM, 2002).

(Nella foto Ardengo Soffici)

Concludendo, "Un uomo finito" descrive in modo magistrale la giovinezza, la formazione culturale, l'apprendistato, le contraddizioni, le amicizie di un grande intellettuale della sua epoca; un intellettuale che crebbe con Schopenhauer e con Stirner, che fu condizionato da D'Annunzio, che fu da giovane irrazionalista, occultista, nazionalista, idealista, futurista. Con un semplice gioco di parole Papini più che un uomo finito cercò di essere un uomo infinito, ma ciò è impossibile per tutti. Fu un uomo dalle innumerevoli qualità che a forza di volere troppo rischiò banalmente di non stringere nulla, rischiò di essere un uomo senza qualità, un Ulrich come tanti. L'interrogativo che lo porta a scrivere questa opera, ovvero "la vita è degna di essere vissuta?", dopo averla letta, non può che trovare risposta affermativa.

giu 212022

La questione principale di questo romanzo di Pirandello è come possa esistere una parte del proprio self inconoscibile ai propri occhi. La topica del naso, l’ombra di Genge, le sopracciglia circonflesse portano il Moscarda a uno slittamento della propria coscienza. Il protagonista vorrebbe porsi fuori di sé per osservarsi e riappropriarsi delle immagini che gli altri hanno di lui, per ricomporre definitivamente con questa serie di frammenti il proprio io. Moscarda scopre che gli altri vedono una parte di sé stesso che lui non può vedere e nel procedere in questa analisi si accorge che gli altri non percepiscono soltanto delle semplici immagini, a seconda delle angolazioni e delle prospettive da cui lo osservano, ma anche la sua maschera sociale, la “Persona”, che indossa. La tematica centrale di questo romanzo riguarda la scoperta da parte dell’io del protagonista che altre identità con le loro percezioni possono scoprire i suoi punti deboli, i suoi difetti, i suoi lati oscuri di cui lui può addirittura ignorare l’esistenza. Ma gli interrogativi che suscitano questo romanzo allora sono: ma gli altri possono davvero - come ritiene Pirandello – conoscere più del soggetto? La conoscenza degli altri riguardo ad un individuo (in questo caso Moscarda) supera quindi l’autoconoscenza, l’autoconsapevolezza e l’autocoscienza dell’individuo stesso? La telecamera può essere considerata lo specchio moderno di Moscarda. Meglio ancora, è come se fosse un enorme specchio circolare, che può rimandare immagini di tutte le parti del corpo, di tutte le movenze e di tutte le posture dell’individuo. Rivedersi in un filmato di una telecamera, può allora essere un’esperienza non dico traumatica, ma spesso deludente: ci si accorge che la propria voce può essere più baritonale di quello che credevamo, che di profilo il nostro naso risulta più pronunciato di quello che pensavamo, che ripresi di spalle siamo più curvi di quello che credevamo, etc etc. La telecamera è come un grande occhio esterno che ci può analizzare e registrare da tutte le possibili angolazioni.

Anche gli altri che scrutano Moscarda sono occhi esterni, che hanno la stessa possibilità della telecamera di vedere e registrare da tutte le prospettive. Ma viene da chiedersi: la loro registrazione è altrettanto fedele e oggettiva? Inoltre le riprese della telecamera possono indicarci se siamo o meno telegenici, ma la telecamera non ricompone tutte le immagini di noi stessi e non si fa un’opinione globale, come fanno gli altri. La telecamera è un punto di partenza per l’autoconoscenza della propria corporeità, non della nostra identità psichica, sociale, culturale, come invece sono gli altri per noi. E’ stato il fondatore della psicologia americana William James a dare un contributo notevole a riguardo. Il Sé di ogni persona possiede fondamentalmente due dimensioni: l’io (ovvero tutte le capacità di autoconoscenza: il conoscitore del Sé) e il Me (ovvero tutti quegli attributi e quei tratti di personalità che l’Io riesce a conoscere dell’individuo: il conosciuto del Sé). James fa un’ulteriore distinzione per quel che riguarda il conosciuto del Sé: esiste un Me materiale (tutto ciò che l’individuo conosce del proprio corpo, dei propri oggetti, della propria casa, degli ambienti in cui vive), un Me sociale (tutte le rappresentazioni sociali che gli altri hanno dell’individuo), un Me spirituale (tutto ciò che l’individuo conosce della propria personalità, della propria interiorità e della propria identità psichica). Considerando queste distinzioni di William James ci accorgiamo allora che nel romanzo di Pirandello il protagonista inizia il proprio percorso di autoconoscenza dal Me materiale, continua con l’esplorare il Me sociale, per approdare infine al Me spirituale. L’originalità e la genialità dell’opera di Pirandello è aver posto l’accento su questo fatto: l’io (il conoscitore) non riuscirà mai a sapere tutto del Sé perché questo avrà sempre zone inesplorate ed inesplorabili, che non potranno mai far parte dei vari Me (ossia del conosciuto). Esisteranno sempre regioni della psiche in cui dominano incontrastati ciò che è rimosso, ciò che è represso e quello che è semplicemente non conoscibile dal soggetto.

Ma oltre a aver affrontato questo problema il romanzo di Pirandello fa scaturire anche una domanda fondamentale: gli altri, avendo possibilità di osservare da prospettive sconosciute all’individuo e dall’esterno un individuo, possono potenzialmente conoscere più di quello che una persona conosce di sé stessa, essendo questa più continua e dettagliata nell’osservazione e nello studio di se stessa? In definitiva: è maggiore fonte di conoscenza riguardo alla propria individualità l’esterno o l’interno? La moderna psicologia a riguardo ci fa sapere che c’è una continua interazione tra interno ed esterno: un incessante interscambio tra intrapsichico ed interpsichico. Addirittura secondo la teoria dell’immagine l’idea che ci facciamo di noi stessi dipende in modo determinante dalla considerazione e dalla stima che gli altri hanno di noi. Secondo questa teoria sviluppata da Beach e Mitchell anche le decisioni che prendiamo nel corso della vita non sono basate tanto su un’analisi dei costi e dei benefici, quanto piuttosto dall’insieme di valori, norme, credenze, aspettative: insomma dalla concezione che noi abbiamo di noi stessi. Però allo stesso tempo gli psicologi sociali ci indicano che, quando noi stessi giudichiamo gli altri o quando gli altri giudicano noi, il giudizio spesso è errato, semplicistico, perché esistono nella mente umana scorciatoie cognitive errate, tratti impliciti di personalità, correlazioni illusorie, stereotipi infondati che possono portare a pareri erronei sulla persona o sulle persone osservate. Siamo cattivi giudici degli altri e gli altri sono cattivi giudici di noi stessi. Ma Pirandello è anche un anticipatore dei tempi odierni: è riuscito a intuire la frammentarietà dell’Io, problema reale dell’epoca moderna, se si pensa alla pericolosa sindrome che ne è scaturita, ovverosia la personalità multipla. Nonostante questa continua interazione o interdipendenza tra intrapsichico ed interpersonale l’assurdo inteso alla Camus dell’opera di Pirandello rimane però inalterato. L’uomo continuerà ancora a cercare di estrapolare dalle relazioni dal mondo esterno per assurgere a un principio chiarificatore, a una sintesi che possa cogliere e abbracciare la totalità della propria essenza. Nonostante ciò “l’assurdo” (che si verifica quando l’intelligenza dell’uomo si accorge di essere alle prese con la realtà che la supera) rimarrà una categoria astorica dell’umanità, perché il mondo esterno neanche in futuro sarà completamente raffigurabile e l’interno rimarrà per certi versi ancora inafferrabile, indicibile, inconoscibile.

giu 202022 PREMESSA:

Il gruppo 63 propose la riduzione dell'io ilirico in poesia. Oggi alcuni letterati vorrebbero eliminarlo, rimuoverlo. Io o mondo? Piuttosto io e mondo, visto che tra io e mondo c'è un'interazione continua. Ma se cognitivamdnte io e mondo possono coesistere, letterariamente di solito c'è una prevalenza.

NOTA BENE:

L’io lirico è la voce interiore nella poesia. Non è detto che coincida sempre con l’io empirico, ovvero con l’autore in carne e ossa. L’io lirico può essere anche in un certo qual modo fittizio. Si veda ad esempio Pessoa e i suoi eteronimi. L’io lirico può essere anche un alter ego.

Gadda scrive ne "La cognizione del dolore": "[…] l'io, io!… il più lurido di tutti i pronomi!… I pronomi! Sono i pidocchi del pensiero. Quando il pensiero ha i pidocchi, si gratta come tutti quelli che hanno i pidocchi… e nelle unghie, allora… ci ritrova i pronomi: i pronomi di persona". Però Gadda lo fa dire al protagonista, suo alter ego nevrotico, in una crisi parossistica. Non dimentichiamo che Gadda era notoriamente nevrotico, per quanto geniale, e ha messo molto del suo io empirico nevrotico in quel romanzo. Alcuni oggi, che vorrebbero rimuovere l'io lirico, citano questo brano dell'ingegnere. Inoltre per Gadda tutti i pronomi sono "pidocchi del pensiero", per cui non ci sarebbe via di uscita. Ogni narrazione sarebbe perciò tarata a priori. Infine queste frasi non vanno decontestualizzate. Estrapolare delle frasi dal loro contesto può essere fuorviante e indurre in errore. Si tratta pur sempre di un romanzo, "La cognizione del dolore", che ha senza ombra di dubbio un suo contenuto di verità, ma che è anche creazione di un mondo fittizio e di personaggi immaginari grotteschi, paradossali.

Il problema è quanto della propria nevrosi, delle proprie fratture, dei propri vuoti uno riversi nella propria opera e ciò non è necessariamente detto che sia un male. Chi impone che l'impersonalità e il distanziamento siano degli obblighi della narrazione? E la narrazione di Gadda può essere forse presa di esempio? Bisogna sempre stare attenti quando si cita a non farlo a sproposito, a non strumentalizzare la fobia dell'io di Gadda (capisco che ognuno voglia portare acqua al suo mulino). Qui non si tratta di canoni della letterarietà, ma di una difesa a oltranza di quel poco che resta del soggetto freudiano (visto e considerato che il soggetto cartesiano è stato distrutto dai maestri del sospetto e del cogito, ergo sum resta solo il coito, ergo sum). A ogni modo ognuno è sempre circondato da sé stesso, come scriveva Sartre, indipendentemente dagli escamotage narrativi. A proposito di io e scrittura, oltre al celebre detto "Conosci te stesso", Gramsci in un articolo citava Novalis, che a sua volta scriveva: «Il supremo problema della cultura è di impadronirsi del proprio io trascendentale, di essere nello stesso tempo l’io del proprio io. Perciò sorprende poco la mancanza di senso e intelligenza completa degli altri. Senza una perfetta comprensione di noi, non si potranno veramente conoscere gli altri». Mi sembra che questa citazione sia appropriata e di non tirare per la giacchetta nessuno. Insomma sono necessarie anche l'autoconoscenza, l'autodeterminazione. Per decenni l'intimismo ha fatto da padrone nella cosiddetta poesia lirica. Attualmente in Italia alcuni letterati vogliono rimuovere l'io lirico e demonizzano l'io in senso lato. Voler rimuovere l'io lirico significa non poter scrivere in prima persona nelle poesie, essendo costretti a trattare gli altri che possono essere proiezioni del proprio io o riproposizione delle solite figure parentali. Insomma la psicoanalisi ci insegna a ragione che è lecito diffidare anche di chi parla troppo degli altri e che talvolta così facendo finisce per deformarli troppo con la sua lente o per rispecchiare sé stesso. Un'obiezione alla rimozione dell'io lirico: talvolta è difficile dire quanto io ci sia negli altri e quanto gli altri siano nell'io tra identificazioni, proiezioni, interiorizzazioni. Altra obiezione: in poesia come scriveva Zanzotto vige l'eterogenesi dei fini; si cerca una cosa e se ne trova un'altra; così chi cerca l'io trova talvolta il mondo e viceversa. Alcuni sostengono che i poeti contemporanei siano affetti da egolatria. È difficile dire quale sia il discrimine tra normalità e patologia. E poi si pensi al fatto che anche Stendhal scrisse "Ricordi di egotismo". La stessa poesia moderna americana è un continuum ai cui poli opposti ci sono la schiva Emily Dickinson e il titanico Walt Whitman.

(Nella foto Gadda)

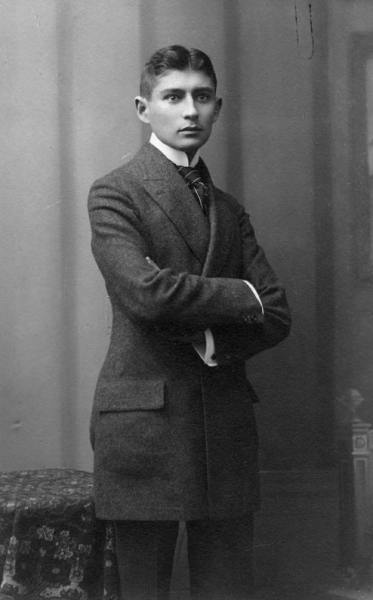

Da una parte l'introversione e dall'altra l'estroversione. Prima ancora che un atteggiamento intellettuale, filosofico, letterario, conoscitivo scegliere uno o l'altro di questi poli è questione di personalità. Ci sono introversi ed estroversi. Non c'è niente di giusto o sbagliato. Ci sono pro e contro di entrambe le condizioni esistenziali. Queste due diverse modalità di approcciare la realtà sono frutto prima di tutto questione di personalità. Dalla personalità consegue il modo di interfacciarsi al reale. Come esiste un orientamento sessuale, politico, valoriale esistono anche varie tipologie di personalità. Ma i critici letterari non dovrebbero giudicare il modo in cui gli autori si volgono alla conoscenza. C'è chi sceglie insomma prevalentemente l'interno e chi l'esterno. In alcuni autori gli altri si riflettono in loro stessi e in alcuni autori l'io si riflette negli altri. Si tratta pur sempre di rimandi continui, di un perenne gioco di specchi. Partire dagli altri e finire nell'io o viceversa è solo un punto di partenza. Privilegiare l'io o il mondo non deve essere una posa, basata su premesse teoriche. Ogni autore dovrebbe scegliere in base a ciò che sente, a ciò che ritiene più consono. Trovo che esimersi dal tranciare giudizi approssimativi sia senza dubbio un atto di onestà intellettuale. Trovo anche fuori luogo il fatto che a seconda dello spirito dei tempi sia di moda quando l'intimismo e quando invece gli altri. Un'altra cosa che mi fa sorridere è che alcuni autori postulino la rimozione dell'io e poi scrivano dei romanzi o delle raccolte poetiche autobiografiche. Evidentemente egoriferiti sono sempre gli altri. Non ho mai letto di nessuno che considerava sé stesso egoriferito. In questi ultimi anni in poesia nelle polemiche letterarie evidentemente vince chi dà per primo dell'egoriferito all'altro. È una moda come un'altra. Non è frutto di un'evoluzione stilistica o letteraria. Non è un punto di arrivo della letteratura come vorrebbero far credere alcuni. Un tempo c'era la vecchia disputa molto divisiva tra realisti e idealisti. Il vero atteggiamento conoscitivo equilibrato sarebbe trovare un equilibrio tra io e mondo e questo trascendendo i propri tratti di personalità. Ma ciò è quasi impossibile perché l'io o il mondo sono come calamite. C'è chi è attratto dall'uno e chi dall'altro, molto probabilmente più per attitudine che per scelta, più per natura che per cultura. Kafka sosteneva che tra io e mondo si dovesse scegliere il mondo, ma fece davvero così? Cosa sarebbe dei capolavori di Kafka senza il suo io? Quanto io e quante proiezioni ci sono nelle opere di Kafka?

(Nella foto Kafka)

Un interrogativo che sorge spontaneo è se la propria personalità di base sia un nucleo costante e inalterabile o se invece oggi come oggi sia modificabile. La cosa si complica perché sembra che le vecchie teorie sulla personalità come i tipi psicologici di Jung siano oggi inadeguate per decifrare il Sé così sfuggente dell'uomo contemporaneo. Sembra che entrino in gioco in ognuno di noi anche le cosiddette subpersonalità. Anche gli altri sono però sfuggenti. In ogni caso è vero che cresciamo e maturiamo grazie all'immagine che gli altri hanno di noi, ma è altrettanto vero che per conoscere bene gli altri bisogna conoscere bene sé stessi. È un circolo ermeneutico che dura tutta la vita. Sia la conoscenza di noi stessi che del mondo è sporadica, superficiale, discontinua. Di noi stessi conosciamo la nostra voce interiore, il discorrere tra sé e sé. Degli altri conosciamo una minima parte dei loro comportamenti e delle loro espressioni verbali. Uno dei problemi filosofici ancora irrisolti è come, nonostante i nostri limiti intrinseci, riusciamo a conoscere tutto quello che conosciamo. Avrete capito che la questione dell'io in letteratura è un intreccio inestricabile di letterarietà e psicologia. Non può essere altrimenti e le persone ponderate dovrebbero riconoscerlo senza tacciare chi la pensa diversamente di psicologismo. Non vi preoccupate comunque poeti introversi e intimisti: l'io tornerà di nuovo in auge. E poi perché estrovertirsi è necessariamente un bene e concentrarsi su di sé è necessariamente un male? La preghiera, il raccoglimento interiore, la meditazione (senza fare del moralismo) dovrebbero essere allora un male?

giu 202022

Ci sono alcuni studiosi della lingua che pensano che in fatto di linguaggio siamo conservatori. Ciò era un’ipotesi accreditata ai tempi in cui era necessaria un’invasione straniera per il cambiamento di una lingua. Ma oggi? Oggi a mio avviso assistiamo a uno stravolgimento continuo dell’italiano comune, che ci hanno insegnato a scuola. Quante nuove parole ci vengono imposte dal linguaggio omologato dei nuovi mass media, dai gerghi giovanili, dai linguaggi settoriali delle nuove scienze, dall'informatica e dall'economia? Chi parla più oggi veramente italiano? Diciamo che attualmente riusciamo ancora a scrivere in italiano perché forse la sintassi e l’ortografia sono più “salde” della fonetica e del lessico. Nel nostro Paese c’è sempre stata una linea di demarcazione netta tra parlato e scritto. Sono stati pochi gli scrittori che hanno scritto nello stesso modo in cui parlava realmente la popolazione. Scrittori e poeti hanno scelto prevalentemente il toscano. La lingua adoprata dagli intellettuali è stato il volgare di Dante, Petrarca, Boccaccio. Lo stesso Ariosto rivide il suo “Orlando Furioso”, eliminò molti termini padovani e introdusse molti toscanismi. Anche Galilei utilizzò il toscano per la divulgazione scientifica. E’ da secoli che è avvenuta la toscanizzazione della letteratura italiana. Per non parlare poi di Manzoni che andò a sciacquarsi i panni in Arno. Fu proprio Manzoni a capo di una commissione del ministero della Pubblica Istruzione a stabilire che la lingua nazionale dovesse essere il fiorentino. Chiaramente non tutte le caratteristiche del dialetto fiorentino sono diventate lingua nazionale, come per esempio la c intervocalica aspirata, il togliere la desinenza re all’infinito dei verbi, il coniugare noi e il si impersonale. Don Milani anni fa era dell’idea che i poveri rinnovassero la lingua e che i ricchi la cristallizzassero. Ritengo che adesso i nuovi mass media siano gli unici capaci di rinnovare e cristallizzare la lingua italiana. E penso anche che le televisioni soprattutto ci impongano un nuovo italiano: un italiano milanesizzato, che prende spesso a prestito termini dei linguaggi settoriali, espressioni colorite dei gerghi giovanili, inglesismi vari. D'altronde Mediaset è a Cologno Monzese, le grandi case editrici si trovano quasi tutte nel Nord. Alla RAI si adeguano a parlare il milanese. Al Centro e al Sud è rimasto ben poco. Quando i giornalisti televisivi intervistano le persone molto spesso vanno nel centro di Milano. Tutto il resto dell'Italia sembra periferico. Chomsky qualche anno fa sostenne che un dialetto poteva diventare una lingua nazionale grazie ad un esercito. In Italia la lingua nazionale è stata imposta grazie a un’egemonia culturale. Da qui in avanti sarà imposta tramite un’egemonia mediatica (gli scrittori oggi contano ben poco): un'egemonia mediatica, che in fin dei conti rappresenta anche l'egemonia industriale del Nord. Le televisioni generaliste non ci propongono continuamente forse la parlata milanese come dizione corretta dell’italiano? Le show-girl che fanno i corsi di dizione non imparano forse a parlare un milanese privo di termini dialettali? I conduttori non adoprano forse una cadenza milanese o settentrionale? In fondo chi è del Sud e del Centro e vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo deve correggere la sua dizione, come si suol dire.

(Nella foto il poeta fiorentino Mario Luzi)

Oggi se uno va in televisione deve farlo senza inflessione dialettale, a meno che non sia un comico oppure a meno che non sia il familiare di una vittima o un cosiddetto caso umano. Per tutti gli altri non ci sono scusanti. Neanche la parlata toscana è più consentita. È avvenuta da tempo la milanesizzazione della lingua italiana. Oggi un Leopardi con una cadenza marchigiana forse non "bucherebbe" il piccolo schermo. E tutto ciò mi sembra ingiusto e inappropriato. Dirò di più: mi sembra alquanto stupido perché presuppone la concezione implicita che chi risiede al Nord sia superiore a chi vive nelle isole, nel Centro e nel Sud. Eppure il Nord così produttivo per arricchirsi ha avuto bisogno in passato e ancora oggi ha bisogno di tutti gli italiani. Milano sarebbe ben poco se fosse stata solo dei milanesi. Anche Torino sarebbe stata ben poca cosa con i soli torinesi. Infine nascere al Centro o al Sud non è una colpa, così come non è una colpa avere un accento toscano o meridionale.

giu 202022

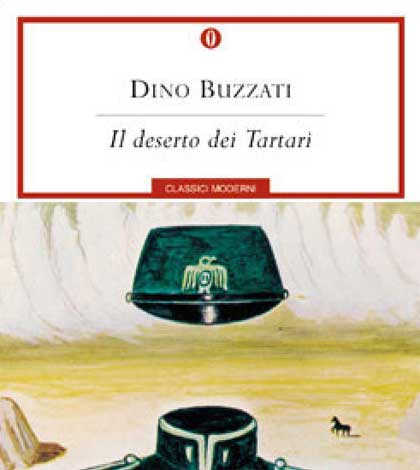

Dino Buzzati è conosciuto soprattutto per il "Il Deserto dei Tartari", in cui il militare Giovanni Drogo è costretto a vivere in una fortezza "esiliato tra ignota gente". La minaccia dell'assedio da parte dei Tartari, l'attesa snervante del protagonista simboleggiano l'ansia metafisica e il pensiero ossessivo della morte. Il finale del romanzo è a sorpresa. È del tutto inatteso. Infatti quando arrivano i Tartari il protagonista sta morendo. Un altro suo capolavoro sono i suoi sessanta racconti. Alcuni critici però sostennero che Buzzati si "kafkasse addosso" e che fosse quindi un manierista di Kafka. Lo scrittore ironizzò su queste accuse dichiarando che "alcuni critici denunciavano colpevoli analogie anche quando spedivo un telegramma o compilavo un modulo Vanoni".

Ma per capire meglio Buzzati bisogna a mio avviso leggere anche i suoi racconti, in cui dettagli apparentemente insignificanti divengono tristi presagi: delle ombre, dei passi, degli scricchiolii sono spesso l'inizio di un capovolgimento di fronte. Ecco quindi che all'improvviso entra in scena l'assurdo. A mio avviso per comprendere pienamente i racconti di Buzzati sono doverose alcune premesse. Per Freud esistono diversi tipi di sogni. Il primo tipo di sogni sono frutto di appagamento di desideri non mascherati. Ad esempio un bambino a cui piacciono le patate può sognare di fare una scorpacciata di patate. Il secondo tipo di sogni sono frutto di soddisfacimento mascherato di fantasie inconsce. Il terzo tipo invece sono sogni di angoscia. I racconti di Buzzati spesso sembrano scaturire da sogni di angoscia o quantomeno sembrano essere dei sogni di angoscia. Ma in questi brani troviamo non solo angoscia e onirismo ma anche mistero e solitudine.