mag 032024

Secondo alcuni grandi autori (Freud, secondo alcuni aspetti Jung, Mieli, etc) in natura l'umanità sarebbe bisessuale. Freud definisce il bambino “perverso polimorfo”. Jung parla di Anima e Animus. Per Mieli nei primi anni siamo tutti pansessuali e poi è l'educazione che ci determina e ci inibisce. Ma è un'ipotesi, anche se accreditata, dato che questi autori hanno analizzato migliaia di casi e al mondo siamo 8 miliardi. Secondo la condotta Kinsey solo il 10% degli uomini avevano avuto rapporti omosessuali. Per i biologi ci sono circa 1500 specie animali che hanno comportamenti omosessuali. Ci sono alcuni studiosi che pensano che noi in natura siamo come i Bonobo kissing. Quindi è del tutto errata la convinzione che l'omosessualità sia contro natura. Ungaretti, intervistato a riguardo da Pasolini, sosteneva (e io ora semplifico) che la cosiddetta diversità, se esiste, non è contro natura, ma è prevista dalla natura. C'è chi sostiene che gli antichi greci e i latini erano tutti bisessuali e l'omofobia è arrivata con l'avvento del cristianesimo. Attualmente la Chiesa considera la sessualità omosessuale un peccato, ma, ammesso e non concesso che lo sia, non è reato, mentre per molto tempo è stato considerata tale: si ricordi a tal proposito Oscar Wilde e Turing, tanto per fare due nomi! Ancora oggi c'è uno stigma sociale nei confronti delle persone Lgbt. Secondo la scienza l'omosessualità è una variante assolutamente non patologica del comportamento sessuale umano. Ma probabilmente questa definizione è limitante. Potrebbero essere diverse le ipotesi: potremmo essere in natura tutti eterosessuali, tutti omosessuali oppure eterosessuali e omosessuali oppure ancora eterosessuali, omosessuali e bisessuali oppure di nuovo tutti bisessuali. E poi alcuni ipotizzano un continuum eterosessuale versus omosessuale, altri pensano che tutto sia "dicotomico". Le cose poi si complicano ulteriormente perché esistono i metrosexual, la fluidità sessuale, la transessualità, etc etc. La teoria del gender farà dei danni? Qualsiasi tipo di educazione può fare dei danni, anche l'educazione vittoriana, il metodo Montessori, lo stesso cattolicesimo: dipende chi e in che modo insegna, dipende il tipo di sensibilità e personalità degli allievi. I bambini dati in affidamento agli omosessuali possono subire gravi danni? Non è scientificamente accertato, molto probabilmente è una grande panzanata. Inoltre quei bambini cresciuti nella povertà avrebbero danni maggiori rispetto a essere adottati da dei genitori civili e omosessuali (ammesso e non concesso che subiscano del danni, crescendo con genitori omosessuali). Per quanto mi riguarda conosco coppie eterosessuali molto più disfunzionali delle coppie omosesssuali! Al di là di cosa siamo in natura, dell'interazione tra natura e cultura, della costruzione sociale dell'identità di genere ognuno ha diritto a essere come vuole e come si sente: importante è che non faccia del male agli altri. Ognuno ha anche diritto a vivere il suo orientamento sessuale e la sua sessualità, esibendosi oppure vivendo con discrezione, sempre considerando che l'outing è più che legittimo e il coming out molto spesso è una forzatura illegittima, una violenza psicosociale. Rivedevo in questi giorni “Salò o le 120 giornate di Sodoma” di Pasolini. Non entro nel merito dell'anarchia del potere, del fascismo, del film “disturbante”, ma mi ha colpito la domanda di un personaggio: a cosa può portare un desiderio frustrato? Se un desiderio frustrato può portare alla deriva psicologica, a cosa può portare una sessualità totalmente repressa o nascosta? Non dimentichiamoci che gli omosessuali nei secoli, almeno qui in Italia, sono stati, per così dire, “castrati”, costretti a non vivere la loro sessualità e i loro sentimenti. Chi non è eterosessuale deve far valere i suoi diritti. È chiaro però che ognuno dovrebbe vivere la propria sessualità come meglio crede e il resto del mondo non dovrebbe etichettare, spettegolare, calunniare, diffamare e giudicare. Se tutti si guardassero bene dentro, decidessero come vivere la loro vita senza cercare di rovinarla agli altri (mi riferisco agli omofobi, ai transfobi) questo sarebbe un grande passo in avanti per la civiltà occidentale: la libertà di sspressione non è solo libertà di dire la propria opinione, ma di esprimere sé stessi secondo le proprie inclinazioni e i propri gusti. La sostanza di questo articolo qual è? Che essendo certi di poco o niente riguardo la sessualità non dovremmo giudicare ed essere giudicati, così di primo acchito, ma solo per comportamenti assolutamente gravi ed eticamente riprovevoli, che non riguardano assolutamente le scelte e l'orientamento sessuale. E qui il cerchio si chiude.

apr 222024

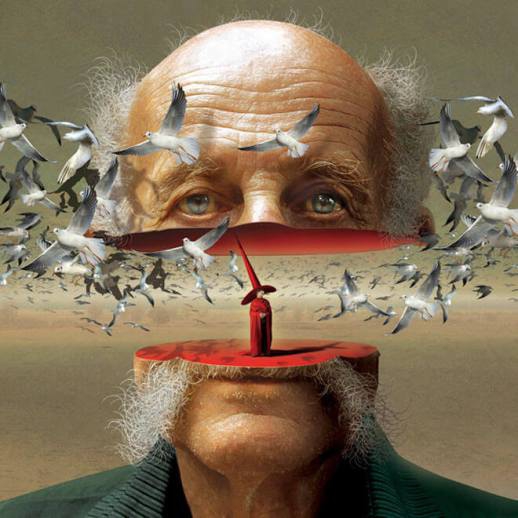

Ho dei momenti non dico di obnubilamento totale, ma di lieve rassegnazione, di sconforto leggero, pervaso dal nichilismo. Cammino per le strade, guardo la gente e penso. Mi dico che ognuno porta a giro sé stesso, che ognuno gira a vuoto, che ognuno parla a vuoto ma mai del suo vuoto, che ognuno è preda della noia, che ognuno non è alla fine sicuro di niente, anche se si convince di avere certezze. Come si dice in Toscana, l'unica certezza è la morte, se si escludono le verità della scienza e le ovvietà. Ma a livello esistenziale e metafisico non c'è nulla di certo… parlo di certezze assolute. E le persone fanno gruppo per passare il tempo, ammazzare la noia e talvolta si amano, talvolta si detestano. Annotava Pavese nel suo diario che le persone si incontrano, fanno l'amore, si amano e che anche lui avrebbe voluto fare come loro. Forse l'unica via di uscita, l'unica ancora di salvezza è proprio l'amore, anche una parvenza o l'illusione dell'amore. Leggevo qualche giorno fa che degli studenti avevano chiesto a un grande antropologo qual era il primo segno di civiltà della specie umana. Tutti pensavano all'opponibilità del pollice, alla stele, alla ruota, alla scoperta del fuoco, allo sviluppo della corteccia frontale, al culto dei morti, alla fabbricazione dei primi utensili. No. Lui rispose che il primo segno di civiltà era un femore rotto e poi guarito. Quindi essere curati e curarsi delle persone: questa è l'essenza della civiltà umana. E però io non amo, né sono amato da una donna. La mia vita sociale è prossima allo zero. E io sono out, fuori dal giro. Sono solo, ma mi perdo qualcosa o qualcuna veramente? Sarà questo il senso di sfinimento di cui parla Franco Arminio? Eppure lui ha successo, case, moglie, figli, fan. Oppure è solo una posa la sua? Mi dico che qui e ora l'importante è fare soldi, apparire, scopare: il soggetto cartesiano è stato spodestato e ora dal cogito ergo sum siamo passati al coito ergo sum. E io, sia ben inteso, non faccio soldi, non appaio, non scopo. Non ho nemmeno un ruolo definito. Vogliamo tutti possedere, consideriamo tutto e tutti come merce, guardiamo alla praticità e all'utilità di ogni cosa, di ogni persona e finiamo per essere impossessati dal vuoto, dalla noia, dal non senso. Come ben nota Andrea Inglese su Nazione Indiana per Freud pulsione di morte e coazione a ripetere sono strettamente connessi. Tutti fanno, sono sempre in azione, senza capire che questa società è intrisa dal cupio dissolvi. C'era il mio professore di storia della filosofia, Accame, che scriveva in un suo libro, già negli anni ‘90, che tutti avevano sempre da fare, che anche chi non aveva niente da fare sembrava indaffarato. Non è forse questo il modo migliore per riempire il vuoto esistenziale e non pensare? Mi chiedo io: ma dove correte? Per arrivare dove? Dove correte, se vi aspetta la morte? Eppure l'etologo e scrittore Giorgio Celli, che aveva fatto anche parte del gruppo '63, ci aveva già avvertito: "Il cervello ha tradito la specie umana". L'ingegno e la scienza sono al servizio di governi che fanno guerre sanguinarie. Al progresso scientifico non è seguito lo sviluppo storico ed etico. Gli scienziati hanno recentemente stabilito che non siamo nell'Antropocene, ma siamo ancora nell'Olocene. Ma, al di là di ciò, in questa prossima, possibile apocalisse non c'è forse la mano dell'uomo, non ha forse una causa antropica questo disastro? Lo so. Questo è un ottimo sito letterario e io dovrei trattare seriamente di letteratura e poesia. Ho sempre cercato di farlo. Però questa volta voglio essere sincero e parlare di me, anche se talvolta parlando d'altro si finisce per parlare di sé stessi e viceversa, in una incomprensibile eterogenesi dei fini. A volte mi chiedo: i libri che leggo mi servono davvero per vivere meglio? I libri che ho letto e che leggo mi riguardano veramente oppure sono solo un accumulo di nozioni, utili soltanto a fare i cruciverba della Settimana enigmistica, che poi non compro neanche più? Leopardi scriveva che la poesia vera accresce la vitalità. Ma davvero le poesie lette e quelle che ho scritto hanno accresciuto la mia vitalità? Sartre scriveva che ogni uomo è sempre circondato da sé stesso. È questo il problema? Oppure ognuno vive con i suoi sofismi, i suoi piccoli rancori quotidiani, “scordando che tutti avremo due metri di terreno”, come cantava tempo fa Guccini? Mi dico che la miglior cosa è vivere in superficie, abolire la profondità, lo spirito, il pensiero. Ma questo basta? L'importante è avere una scopamica. Questo è l'obbligo sociale per un uomo rispettabile, per un maschio che si rispetti. A volte mi chiedo cosa sono disposto a fare per rompere la mia solitudine e non trovo una risposta. Mi chiedo che senso ha leggere e scrivere. Mi chiedo che senso abbia tutto questo e se sono io che non so dare un senso. Ma forse sono solo i problemi pseudoesistenziali di un cinquantenne che ha tempo da perdere. Intendiamoci: non sono questi i drammi. La cosa migliore però è non pensare. Alcuni mi potrebbero rispondere: “ma cosa vuoi? La vita è questa. È sempre fatta dalle solite cose. Quando si arriva a una certa età si mette famiglia oppure si sopporta la solitudine”. Oppure mi potrebbero dire: “pensa a chi muore sul lavoro e alle tragedie dei familiari “. E avrebbero ragione. Ogni giorno ha il suo segreto e naturalmente mi sfugge. Ma forse il senso delle cose è più vicino e tangibile di quel che penso.

feb 242024

Carpe diem? Tutti dicono di cogliere l'attimo. Vige il carpe diem, insomma, in questa società. Ma quale attimo va colto? Va scelto con cura o ponderatezza l'attimo oppure bisogna cogliere qualsiasi attimo? E bisognerebbe stare tutta la vita a cogliere l'attimo oppure ogni tanto si può riposarci, mettersi in disparte ad osservare gli altri che colgono gli attimi? Ognuno colga il suo attimo perché ognuno ha le sue opportunità, ma cogliere l'attimo da antico e saggio consiglio di vita è diventato oggi un fattore imprescindibile di ogni esistenza. Che poi l'attimo è fuggente e bisognerebbe prendere l'eternità di quell'attimo! Le neuroscienze ad esempio ci insegnano che non viviamo mai pienamente il presente, che al massimo viviamo in un passato molto prossimo. Essere meditativi non paga. Bisogna essere attivi e vitali, a costo di perdersi in un vortice di vitalismo disperato, che sfugge a ogni logica. Gli artisti o aspiranti tali però devono anche cogliere il ricordo, l'immagine, il pensiero, il senso dell'attimo vissuto. L'arte consiste nell'eternare, nell'immortalare gli istanti vissuti, che poi è un modo di cogliere e vivere nuovamente l'attimo. Ma vivere pienamente e scrivere dignitosamente sono per alcuni due cose inconciliabili. Vivere e scrivere sembrano agli antipodi. Carpe diem? C'è chi dice che prima bisogna vivere, quindi scrivere. Secondo questa scuola di pensiero bisognerebbe scrivere ciò che si vive. Ma ci sono molti artisti schivi e riservati che fuggono dalla vita quotidiana (perché la quotidianità è alienata, è inautentica, è non vita), si rifugiano in un angolo tutto loro, si mettono al riparo dalle offese e dagli orrori del mondo per concentrarsi meglio, per meditare a lungo proprio sull'esistenza. Questi artisti scrivono per provare l'epifania, ovvero l'illuminazione interiore. Scrivono per vivere e per loro l'essenza della vita è la scrittura: scrivere quindi è la fonte sorgiva della gioia. Carpe diem? Eliot scriveva che si impara sia per esperienza pratica che per conoscenza teorica. Gli artisti corrono il rischio di eternare più la vita immaginata che quella reale, ma poi qual è la vera vita? Perché l'attimo immaginato non va bene? Perché non va bene cogliere anche quello? E poi perché cercare un confine tra sogno e realtà? Sono comunque istanti immortalati, selezionati dagli artisti, dal caso o da Dio? Questo non lo sapremo mai. Cammino sui lungarni e poi sotto i loggiati di Pisa. Prendo dei vicoli, assorto nei pensieri. Vago senza meta. Pioviggina e non ho l'ombrello. Poi viene fuori il sole. Cosa significa ora cogliere l'attimo per me in questo momento? Cercare di approcciare una passante o una barista, nel 99,9% dei casi prendendomi un due di picche? Bermi una birra a un bar? Telefonare a un amico? Continuare a cercare una bancarella di libri usati? Continuare a camminare fino a Piazza dei miracoli? Continuare a vagare e poi ritornare alla stazione senza assentarmi da me stesso? Cogliere l'attimo vuole solo significare divertirsi come fanno tutti? Comunque molti artisti si ritirano nella loro stanza oppure guardano per ore dalla finestra o si mettono a osservare la vita circostante a un tavolino di un bar in attesa non di cogliere l'attimo ma che l'attimo li colga. Montale aveva delle muse e delle agnizioni. Certe donne erano viste come “divinità terrestri” che lo ispiravano; solo loro erano capaci di cogliere l'attimo ma anche di farlo sognare, pensare, meditare, scrivere: “Ti guardiamo noi della razza di chi rimane a terra”. Carpe diem? Pensiamo all’atteggiamento mentale di chi fa meditazione o si mette a riflettere sul letto nel silenzio e nella penombra. Si dice che queste persone rimangono in ascolto del mondo e di sé stessi. Carpe diem? È un atteggiamento apparentemente passivo. È l'ozio in attesa di diventare fertile, produttivo. È l'attesa dell'ispirazione o che quantomeno affiori un'idea. Per gli antichi l'ozio anche etimologicamente veniva prima del negotium, ovvero del lavoro. Oggi l'ozio è condannato da tutti, è considerato totalmente improduttivo. L'unico tempo libero non condannabile è quello dei pensionati, come premio di una vita di lavoro. Il disoccupato è visto principalmente come uno che non ha voglia di lavorare o che è incapace di lavorare. I frutti dell'ozio postmoderno possono essere anche pregevoli artisticamente o culturalmente, ma sono visti come semplice espressione di dilettantismo e di hobby, se non diventano business. Eppure i grandi creativi hanno avuto lunghi periodi di ozio infecondo spesso prima di creare o scoprire cose memorabili. La psicologia del pensiero ci insegna che in ogni fase creativa è necessario un periodo d'incubazione, preceduto dalla preparazione e seguito dall'intuizione felice. Spesso per riuscire ad avere un'idea originale, uno spunto interessante bisogna stare per giorni a non fare apparentemente niente, mentre in realtà i pensieri vengono rimuginati, si rielaborano inconsciamente i contenuti, si approccia un problema a 360 gradi, magari anche infruttuosamente. Sono pensieri sottotraccia che si affollano, fino a quando uno emerge, fa chiarezza, ristruttura cognitivamente il compito da risolvere. Per l'ozio ci vuole un silenzio preparatorio e una stanza tutta per sé. Pascal non aveva torto quando scriveva che molti mali dell'umanità derivano dall'incapacità degli uomini di starsene chiusi da soli nella loro stanza. Per stare bene con gli altri e per non creare danni agli altri bisogna stare prima di tutto bene con sé stessi. Carpe diem? E poi l'attimo non si può cogliere anche da soli con sé stessi? Perché bisogna per forza cogliere l'attimo con gli altri, magari perdendosi nella frenesia e nella superficialità della vita sociale? Perché bisogna per forza essere socievoli e mondani per cogliere l'attimo? Perché poi cogliere l'attimo deve essere un obbligo sociale e perché le occasioni bisogna cogliere sempre insieme agli altri? Carpe diem? Bisogna amare occasionalmente, divertirsi in modo sfrenato e va bene anche sballarsi, fino ad autodistruggersi. Ho chiesto una volta molti anni fa a un amico dopo una storia d'amore finita male con una donna: preferisci che lei ti abbia lasciato, scomparendo per sempre, dopo averla amata anche carnalmente, oppure preferivi che lei fosse una tua amica per tutta la vita senza mai andarci a letto? La risposta è stata che era meglio la prima cosa, perché per come siamo fatti noi uomini occidentali e per come è fatta la società bisogna agire, amare, concludere, finalizzare, avere un'altra conquista nel carnet degli amori. In definitiva l'importante è aver vissuto, anche se a larghi tratti in certe persone gli automatismi psicologici e il volere altrui sembrano fare da padrone. Invece bisognerebbe fare, pensare, volere ciò che più ci aggrada. A volte sembra che la vita vada da sé autonomamente, indipendentemente dalla nostra volontà. Carpe diem? Sembra che in questa continua ricerca della felicità più effimera e banale possibile dell'uomo occidentale la cosa peggiore è non aver vissuto pienamente, non aver colto la palla al balzo, aver sprecato tempo, avere dei rimpianti. Secondo la nostra mentalità comune è meglio sbagliare molto e vivere nel disordine, nel caos invece di isolarsi a riflettere, a diventare esseri più spirituali. L'estroflessione sociale è un dovere. Ho la vaga impressione che vivere troppo intensamente a lungo possa portare a un senso di vuoto, di smarrimento, di esaurimento, di noia. Una vita troppo mondana può arricchire ma anche logorare e abbruttire. La leggerezza può tramutarsi in pesantezza insostenibile. Poi ci si guarda indietro, si fa un bilancio esistenziale e la coscienza rimorde, perché sono troppi gli errori commessi, troppe le cose e le persone importanti lasciate e perdute per sempre, irrimediabilmente. Carpe diem? E poi a tutta questa retorica del carpe diem è sottesa implicitamente la concezione che il tempo è denaro e che non bisogna mai perdere tempo, ovvero il fatto che bisogna consumare tutto e tutti, anche la propria vita, anche sé stessi, fino all'ultima fibra. Carpe diem?

feb 072024

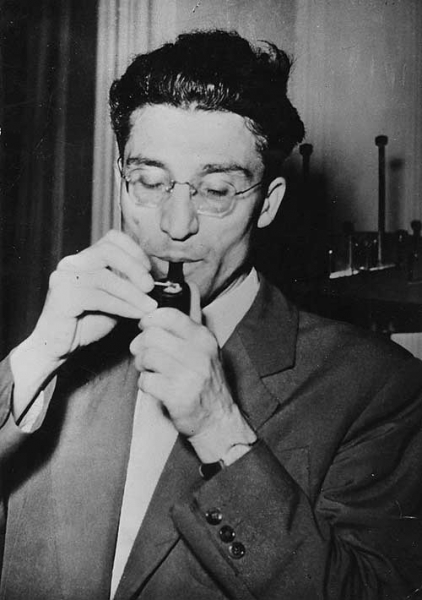

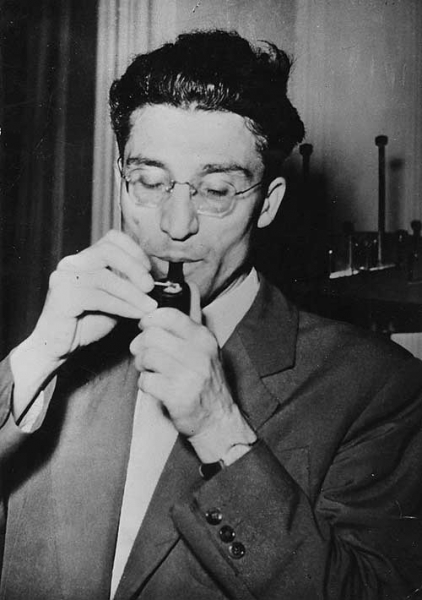

Nella foto Eros Alesi (1951-1971)

Tomasi di Lampedusa scrisse un solo romanzo, “Il gattopardo”. Salinger oltre a “Il giovane Holden” pubblicò solo tre libri in vita e altri racconti su riviste. Pessoa pubblicò in vita solo su riviste letterarie. Campana ebbe la gloria postuma solo per “I canti orfici”. Svevo scrisse solo tre romanzi e poche pagine di un quarto, intitolato “Il vecchione”, rimasto incompiuto per l'incidente automobilistico mortale. Del poeta romano Eros Alesi, scomparso a soli 19 anni, resta un solo libro, “Che puff. Il profumo del mondo. Sballata”, edito da Stampa alternativa. Del poeta Giuseppe Piccoli, nonostante in vita avesse pubblicato dieci sillogi in piccole case editrici, resta oggi solo il volume “Fratello poeta”, edito da Lietocolle. Insomma si può scrivere poco, pubblicare ancora meno e passare alla storia. Oggi però le case editrici forzano la mano. Uno scrittore deve battere il ferro finché è caldo. Quindi deve essere molto prolifico. Spesso deve pubblicare un libro all'anno. Poco importa se le opere sono più commerciali che letterarie. Poco importa se tutto questo va a discapito della qualità. Poco importa se i libri di uno scrittore si assomigliano tutti troppo e risultano poco originali. In teoria una creatività veramente rispettabile presupporrebbe tempi lunghi per l'incubazione, per la stesura, per l'editing. In teoria ci vorrebbe talento, impegno, fatica ma anche pazienza, calma. In teoria non dovrebbero essere fatte pressioni indebite agli scrittori. Uno scrittore in teoria dovrebbe prendere tempo, correggere, aggiungere, tagliare, rivedere, pensarci sopra. In pratica ci sono le esigenze editoriali. In pratica anche gli scrittori devono guadagnarsi il pane e tengono famiglia. Inoltre un romanzo scritto nel 2024 potrebbe non interessare nessuno e risultare datato pubblicato dieci anni dopo. Aspettare tempi più propizi non avrebbe senso, perché tempi più propizi non ci saranno! Quindi non avrebbero più senso oggi il riserbo, la discrezione, la gelosia degli scritti inediti che rimanevano nei cassetti dei letterati del secolo scorso. Custodire gelosamente le proprie opere, sperando che i posteri possano apprezzare e capire è mera illusione, è una mistura di follia e albagia. Oggi l'imperativo è pubblicare, anche sul web, ma pubblicare. Un'altra osservazione: nessuno sa oggi chi e cosa resterà tra mezzo secolo, quali saranno gli autori memorabili. Pessoa per alcuni al suo tempo era solo un alcolizzato, Campana per molti era un pazzo, Morselli e Tomasi di Lampedusa per molti erano solo dei dilettanti che vivevano di rendita, molti crepuscolari per gli uomini della loro epoca erano solo dei tisici. E oggi? Oggi è molto difficile dire chi resterà. Degli indicatori che forniscono una certa predittività ci sono, come la pubblicazione con grandi case editrici, la vittoria di premi importanti, il consenso critico dei più autorevoli italianisti. Ma ciò che conta per molti è affermarsi in vita, avere successo, prestigio, riconoscimento, soldi vita natural durante, perché tanto la gloria postuma è una grande incognita, probabilmente non salva l'anima, ammesso e non concesso che esistano l'anima e l'aldilà. Un proverbio dei pigmei recita: “se non qui e ora, che cosa importa dove e quando?”

gen 232024

Supponiamo che abbiano ragione i critici letterari e i veri intenditori di poesia e narrativa. Supponiamo che il loro parere sia più competente, autorevole, sensato rispetto al pubblico. Supponiamo che esistano ancora dei canoni e dei criteri interpretativi per valutare talento, originalità, qualità di un libro. Ebbene per le persone competenti o supposte tali ogni giorno si consuma una triplice ingiustizia nei confronti degli autori da parte dell'editoria e del mercato. Questa triplice ingiustizia viene appena accennata, spesso sottaciuta dagli addetti ai lavori, che si rassegnano ormai a questo stato di cose. Invece ciò va detto e tutti ne devono prendere coscienza. Premetto che le grandi case editrici vogliono sempre più far cassa e quindi pubblicano libri che possono vendere. Premetto che per le grandi case editrici sono più importanti il marketing, il social marketing, il posizionamento, il positioning branding (quanto un libro o un autore possano occupare la mente del lettore) della qualità. Luciano De Crescenzo quando approdò alla grande editoria pensò di primo acchito che ora sarebbe stato libero totalmente di esprimere la propria creatività e di essere apprezzato per questo, ma si ritrovò qualche giorno dopo a essere costretto a fare riunioni con esperti di marketing, che snocciolavano dati, statistiche, sondaggi. Premetto che le grandi case editrici hanno una politica editoriale diversa rispetto al passato, ovvero non reinvestono una parte consistente dei loro profitti nella pubblicazione di autori di nicchia per tutelare la qualità della loro editoria. Persino le grandi case editrici accettano passivamente le dinamiche del mercato e spesso sono restie a cercare di imporre un libro di qualità sul mercato. Premetto che molte piccole case editrici spesso pubblicano ogni cosa, facendo l'editing opportuno, per fare cassa. D'altronde l'editoria è industria culturale. Quindi perché stupirsi? Le case editrici, piccole, medie o grandi devono pur sopravvivere e cercare di fare utili. Chi cerca di far presente queste dinamiche editoriali spesso viene fatto rientrare dal sistema nella categoria degli odiatori o dei rosiconi.

Abbiamo perciò una triplice ingiustizia, come scrivevo prima:

1) ci sono influencer e vip che pubblicano con grandi case editrici solo perché hanno follower e non si meriterebbero assolutamente di venir pubblicati. Spesso i loro libri hanno bisogno di un grandissimo lavoro di editing oppure i loro libri sono scritti addirittura da ghost writer.

2 ) ci sono autori di piccole case editrici che non hanno talento e vengono pubblicati solo perché hanno sborsato dei soldi.

3) ci sono autori di piccole case editrici che hanno talento, ma sono costretti a pubblicare a pagamento, perché non sono ritenuti “collocabili” dalle grandi case editrici per la logica di mercato che ho detto.

L’editoria quindi, sempre più succube del mercato, commette ogni giorno delle ingiustizie sulla pelle degli autori, illudendoli, ostracizzandoli, addirittura emarginizzandoli.

Credits: foto dell'amico Emanuele Morelli

gen 032024

Alcuni sostengono che scrivere aforismi sia semplice, addirittura facile. In realtà è un'arte. Si potrebbe discutere se sia un'arte minore o meno. Se i proverbi sono saggezza popolare, gli aforismi racchiudono la cultura e la saggezza degli autori. Ci sono autori che devono esclusivamente la loro fama agli aforismi, come ad esempio Morandotti. Ma il punto debole degli aforismi non è che chiunque può crearli, ma che esprimono spesso una certa soggettività e che la verità è un poligono con tanti lati quanti sono gli uomini, come scriveva Gioberti. Forse l'inganno degli aforismi è che promettono leggi generali, insomma oggettività e tutto ciò viene deluso, disatteso talvolta.

Indro Montanelli creava degli aforismi. Poi nelle conversazioni li citava e li attribuiva a grandi scrittori. Nessuno contestava o aveva da ridire. Ma si potrebbe fare anche il contrario: prendere degli aforismi di pensatori famosi e poi dire che sono nostri. Non tutti si accorgerebbero della truffa. Questo significa che l'aforisma è una massima, una sentenza, un pensiero, una battuta: insomma un'opinione spesso e dipende perciò non dalla logica ma dall'autorevolezza di chi ha creato la frase. L'aforisma non è un sillogismo. Con buona pace di Karl Kraus che vedeva in esso "una mezza verità" oppure "una verità e mezzo". Era solo una battuta. Una provocazione. Sempre a tal proposito si deve ricordare che si possono trovare aforismi che affermano una cosa e altri l'esatto contrario. Celebre è l'aforisma di Longanesi a tal proposito: "Eppure, è sempre vero anche il contrario". Ad esempio Pittigrilli nel "Dizionario antiballistico" invertiva gli aforismi. Umberto Eco a riguardo ha definito questo genere di aforismi cancrizzabili, cioè reversibili. Altre volte l'aforisma si rivela una generalizzazione indebita, per cui oltre ad una piccola verità contiene una piccola bugia. L'oggettività lasciamola a quelle che un tempo venivano chiamate scienze esatte. Alcuni potrebbero definire l'aforisma un'osservazione acuta. Ma anche in questo caso potremmo ricordare Popper, secondo cui prima di ogni osservazione ci sono sempre delle aspettative inconsce (e soggettive). Non parliamo poi delle frasi motivazionali, che spesso sono delle ipersemplificazioni di quella branca della psicologia spicciola, che è chiamata crescita personale. Nessuno è depositario di verità: neanche di mezze verità. E la verità umana è sempre provvisoria. Ecco il punto debole degli aforismi, che è anche quello di tutta la cultura umanistica.

gen 032024

Se un tempo il web era fonte di guadagni esclusivamente per ingegneri, laureati in informatica, smanettoni autodidatti capaci, oggi anche gli umanisti o comunque chi ha una formazione scolastica umanistica possono iniziare a guadagnare qualcosa, ad arrotondare, talvolta fino a farne una professione. Certo i ricavi sono ancora molto minori rispetto agli informatici. Sembra però che il web stia andando verso una nuova fase, dove conterà anche la scrittura e la padronanza del linguaggio. Non a caso sono aumentate notevolmente le iscrizioni alla facoltà di informatica umanistica: informatica e umanesimo, due cose antitetiche qualche decennio fa, che oggi possono unirsi. Per prima cosa un "umanista" può fare l'articolista. Può scrivere articoli su commissione, iscrivendosi a siti, chiamati marketplace, come Melascrivi. È il cosiddetto "paid to write". Inoltre un articolista può collaborare con testate giornalistiche online, facendosi pagare per ogni articolo oppure in base alle visualizzazioni ottenute dall'articolo. Esiste il mestiere di copywriter, che non comprende solo la scrittura di articoli, ma si occupa anche di pubblicità ed è più complesso. Esiste la figura del content creator, ovvero del creatore di contenuti, non solo scritti ma anche su Instagram e audiovisivi. Esiste il web content editor, che corregge gli errori ortografici, di sintassi, di punteggiatura nei siti e apporta migliorie ai testi. Rispetto all'editor classico, che lavora in una casa editrice, questo mestiere richiede meno meticolosità, meno fatica. Esiste il web content writer, che scrive completamente contenuti per siti e blog, occupandosi anche del posizionamento sui motori di ricerca, della cosiddetta Seo optimization. Un'altra occasione per guadagnare è quella di fare i book influencer, recensendo i libri. Ci sono i book blogger, i booktuber, gli Instagram book influencer. Ci sono anche i recensori su Tik Tok, più precisamente su BookTok. Costoro possono diventare collaboratori di case editrici.

Ci sono due piccole grandi insidie per tutti questi lavori:

- non copiare perché per i siti Wordpress ad esempio c'è la possibilità del Check duplicate content, che permette di controllare se un testo è inedito oppure se è già presente nel web e perché esistono software antiplagio, anche gratuiti, di cui sono ormai provvisti quasi tutti gli insegnanti di scuola superiore e i docenti universitari.

- pagare sempre le tasse. Spesso uno può essere pagato tramite paypal, postepay o bonifico bancario. Ma bisogna dichiarare questi soldi. La Guardia di Finanza può accertare facilmente e oggettivamente l'evasione. Anche gli youtuber, in questo caso i booktuber devono pagare le tasse. Anche qui l'evasione è facile da accertare oggettivamente. È meglio in questi casi aprire una partita Iva. È comunque molto meglio lavorare per un periodo gratis, costruendosi una buona reputazione online, accumulando esperienze e referenze nel curriculum, che essere evasori.

dic 222023

Ho guardato le varie definizioni di posizionamento nei più importanti vocabolari. Ebbene nessun vocabolario menzionava il significato di posizionamento in letteratura. Con questo termine si intende l'orientamento di uno/a studioso/a, insomma di un/a letterato/a in base all'ismo, ai maestri che ha avuto, alla scuola a cui appartiene, alla linea di ricerca, alla prospettiva di carriera, etc etc. Quindi è una sorta di orientamento culturale/letterario, secondo cui un/a studioso/a sceglie di studiare un genere, degli autori, un filone invece che altri. Dal conflitto delle interpretazioni scaturiscono i vari posizionamenti, che a loro volta generano ulteriori conflitti delle interpretazioni in una sorta di circolo vizioso o virtuoso illimitato. Tutto ciò è lecito, legittimo, anzi fisiologico, naturale, perché appartiene ontologicamente alla letteratura, che grazie a Dio risente di una certa opinabilità e di una certa discrezionalità per ogni giudizio critico. L'mportante è che il posizionamento e il conflitto delle interpretazioni, che si richiamano a vicenda e che sono strettamente connessi, non vengano strumentalizzati per favori, vendette, simpatie, idiosincrasie o per fini commerciali. In ogni giudizio critico sarebbe richiesto il massimo dell'obiettività e dell'imparzialità, per quel che è umanamente possibile. Insomma un critico si dovrebbe astrarre dalle meschinerie e dalle piccinerie, dovrebbe volare alto e dimostrare onestà intellettuale. Ma probabilmente queste erano probabilmente problematiche di un tempo, perché oggi i critici letterari hanno sempre meno importanza, meno potere nella formazione del gusto dei lettori e sono proprio questi ultimi a decidere il canone. Quindi oggi la questione del nesso tra posizionamento e conflitto delle interpretazioni è secondaria, mentre la questione principale è quanto la scarsità di competenza e di buon gusto dominino il mercato editoriale e di conseguenza il successo. Così oggi il problema dei problemi non è il conflitto delle interpretazioni ma la sociologia, la fenomenologia del gusto letterario dei lettori.

dic 032023

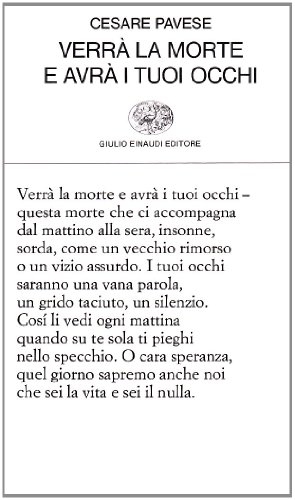

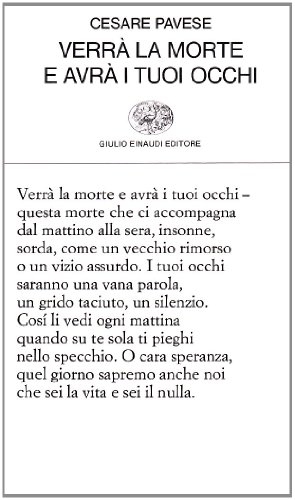

La collana di poesia Einaudi, detta anche "collana bianca" o semplicemente "bianca" per via del colore della copertina, è il non plus ultra della poesia italiana. È la pubblicazione più prestigiosa. È molto selettiva, molto esclusiva; infatti di solito vengono pubblicati ogni anno dagli 8 ai 10 volumi e alcuni talvolta sono di autori stranieri. La poesia non vende in Italia: in media i nuovi volumi vendono 2000 copie con picchi di 4000, ma l'Einaudi fa cassa con l'intero catalogo, visto e considerato che è dal 1964 che pubblica poeti autorevoli, molti memorabili. Essendo molto selettiva e pubblicando pochissimi poeti c'è anche del risentimento tra gli esclusi. Essere pubblicati nella bianca significa diventare personaggi, significa assurgere alla notorietà, seppur di nicchia, perché la poesia è di nicchia. In primis i poeti sperimentali lanciano i loro strali e parlano a chiare lettere di ingiustizia, accusando poi per estensione tutta la grande editoria di marginalizzare la poesia di ricerca. Altri invece criticano negativamente i poeti einaudiani, sostenendo che siano antiquati, che si limitino a fare il compitino, che non abbiano da dire niente, etc, etc. È vero che la maggioranza dei poeti "einaudiani" sono neolirici con alcune eccezioni, come ad esempio Attilio Lolini e Cesare Viviani, che, pur essendo a grandi linee lirici, sono a tratti anche assertivi-aforistici. Se ci limitiamo a una classificazione in neolirici e poeti di ricerca, però si capisce che questa distinzione è troppo limitante, dato che Aldo Nove e Tiziano Scarpa sono di difficile collocazione a mio modesto avviso. Un tempo vennero pubblicati nella bianca anche poeti sperimentali come Roberto Roversi, Paolo Volponi, Andrea Zanzotto. Sorge spontanea una domanda: se oggi i poeti sperimentali non vengono pubblicati, è per via di una scelta ideologica e stilistica dell'Einaudi o perché i nuovi autori di questo filone non sono ritenuti degni, non sono ritenuti all'altezza? I critici della bianca sono apocalittici: per loro non si salva nessun poeta pubblicato nella bianca. Ci sono poeti veri, aspiranti o sedicenti però che hanno ambizioni sbagliate e sono megalomani: bisogna sapersi accontentare e accettare le scelte editoriali, anche se sono sfavorevoli. Un poeta deve accettare non solo premi, consensi ma anche rifiuti e no. Poi ci sono alcune critiche a mio avviso legittime: se scorriamo l'intero catalogo le poetesse sono poche e lo stesso dicasi per i poeti meridionali. A mio modesto avviso, vista la grande scrematura che fa l'Einaudi, per utilizzare una terminologia medica e psicologica, sono molti di più i falsi negativi dei falsi positivi, ovvero ci sono molti poeti validi non pubblicati nella bianca ma molto spesso i poeti pubblicati lì sono validi e originali. Insomma la bianca è sinonimo di alta qualità e tutti ambiscono a pubblicare lì. Un motivo ci sarà. Un tempo i letterati sostenevano che i poeti memorabili pubblicassero con grandi case editrici e le piccole case editrici fossero una fossa comune per i restanti poeti su cui sarebbe sceso l'oblio. Oggi è sempre più difficile dire chi passerà alla storia o meno. Di certo ci sono una miriade di blog letterari, di riviste di poesia online, di piccola editoria a pagamento che riescono a dare una visibilità insperata già venti o trenta anni fa e che sono il segno inequivocabile di un grande fermento poetico che esiste in Italia. Ma la bianca resta la bianca e ve lo scrive uno che ha smesso da qualche anno di scrivere "poesie" e non ha mai inviato i suoi versi all'Einaudi. Queste due realtà poetiche non devono essere mondi paralleli: blog e riviste online continuino a fare da cassa di risonanza ai poeti riconosciuti e l'Einaudi cerchi anche del buono tra i poeti del web. Le due cose non si devono considerare mutuamente esclusive, perché non lo possono essere se si ha a cuore la poesia italiana contemporanea.

ott 192023

Victor Hugo parla di successo nel 1862 ne “I Miserabili”, volume I, cap. XII:

“Riuscire: ecco l’insegnamento che cade, a goccia a goccia, a strapiombo dalla corruzione. Sia detto di sfuggita, il successo è una cosa abbastanza odiosa. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini. Per la folla, la riuscita ha quasi lo stesso profilo della supremazia. Il successo, questo sosia del talento, ha un solo zimbello: la storia. Ai nostri giorni una filosofia quasi ufficiale è entrata in dimestichezza con il successo. Riuscite: è teoria. Prosperità presuppone capacità. Vincete alla lotteria: siete un uomo abile. Chi trionfa è venerato. Nascete con la camicia: tutto vi sarà dato. Abbiate fortuna, avrete il resto; siate felice, vi crederanno grande. L'ammirazione contemporanea non è che miopia”.

Per gli indiani esiste il karma: se sei povero e malato, è semplicemente perché ti sei comportato male nelle vite precedenti. Per i calvinisti se hai denaro e successo, è perché sei in grazia di Dio, perché sei un eletto. Gli antichi greci credevano fermamente nel Fato, che sovrastava il volere e le capacità degli uomini.

Si pensi al valorosissimo Aiace che difese il cadavere di Achille, ma Ulisse con la sua furbizia riuscì ad avere le armi del defunto; Aiace impazzì e massacrò un gregge di pecore, credendole soldati nemici, e poi si suicidò per la vergogna. Roberto Vecchioni negli anni Settanta scrisse appunto un'ironica canzone su Aiace, di cui riporto il testo:

"E non sembravi più nemmeno quello

che dalle porte esce guardando il cielo

gridava a Dio con tutta la sua voce

"Sterminaci se vuoi, ma nella luce..."

E il mare grande quando vien la sera

e Dio è lontano per la tua preghiera

qui c'è chi parla troppo e c'è chi tace

tu sei di questi, e al popolo non piace

Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino

e quel che conta in fondo è l'intestino

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

E il coro degli Achei che si diletta

hai perso e questo è il meno che ti aspetta

ti stanno canzonando mica male

vai un po' a spiegare quando un uomo vale

Dovevi vincer tu, lo sanno tutti

tu andavi per nemici e lui per gatti

ma il popolo è una pecora che bela

gli fai passar per fragola una mela

Chi ha vinto è là che che vomita il suo vino

e quel che conta in fondo è l'intestino

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

E tu fai fuori mezzo accampamento

ne volano di teste cento e cento

salvo far l'inventario e veder poi

che non sono i tuoi giudici, son buoi

Allora per un mondo che è un porcile

ti val bene la pena di morire

dimmi cosa si prova in quel momento

con la spada sul cuore ed intorno il vento

Fa grande sulla tenda le ombre il fuoco

ma dai, che è stato solamente un gioco

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la

la la la la la la Aiace la la la la la la"

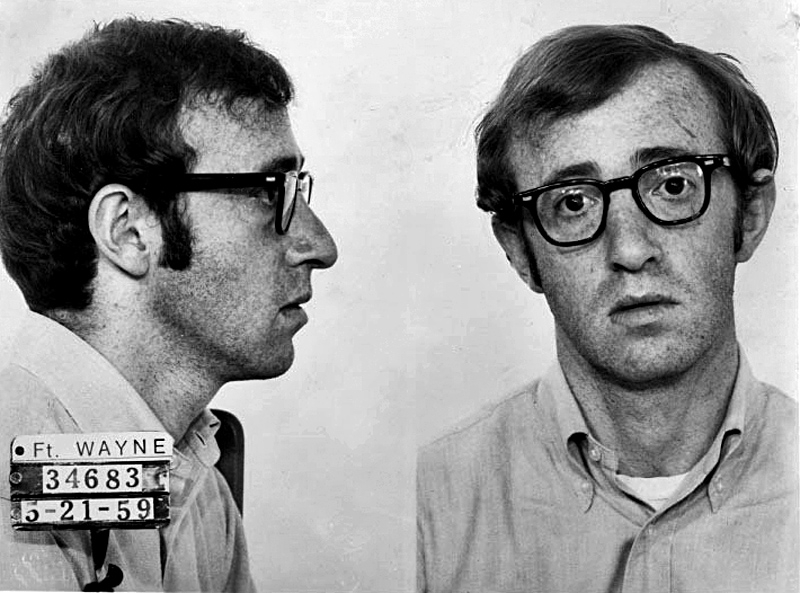

Si apre con questa riflessione il film del 2005 Match Point di Woody Allen: “Chi disse ‘Preferisco avere fortuna che talento’ percepì l’essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po’ di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no, e allora si perde.“

E ancora si pensi che avere talento è una dote innata, quindi una fortuna, anche se il talento va saputo coltivare. Ma bisogna che qualcuno valorizzi e riconosca il talento e qui rientra in gioco la fortuna!

Per Machiavelli il principe deve avere virtù e fortuna. Per alcuni cattolici secoli fa la peste era una punizione divina, un flagello di Dio! Ma quanto è importante la fortuna nella vita degli uomini? Alcuni credono così tanto nel libero arbitrio, nel merito, nel sacrificio, nell'impegno da sottovalutare il ruolo determinante della fortuna. Costoro non pensano a quanto siamo fortunati quando abbiamo salute. Non pensano che basta una cellula del corpo impazzita a scatenare un tumore. E non dipende da noi. Oh certo dipende anche dallo stile di vita!?! Ma ci sono persone che hanno un cattivo stile di vita e non si ammalano, mentre altre hanno un buon stile di vita e si ammalano! Non pensano costoro -chiamiamoli pure coloro che si credono padroni della loro sorte e artefici del loro destino- a quanto siano casuali gli incontri e gli avvenimenti di ogni vita. Non pensano che siamo insignificanti gocce nel mare. No. Non esistono i self made man. Oh certo bisogna saper sfruttare le occasioni! Non bisogna perdere i treni giusti!

Oh lo so?!! Le persone che si sentono arrivate non fanno che citare la frase di Seneca: "La fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione”. Ma quante cose sono andate bene e che non dipendevano da lei nel destino di una persona di successo? Ai fattori esterni e la casualità queste persone così sicure di sé non si soffermano mai a pensare. In fondo nascere in un paese ricco invece di uno povero, nascere da genitori benestanti e che ti amano invece che da genitori poveri e che ti maltrattano, nascere sani invece che malati, nascere intelligenti invece che stupidi, incontrare le persone giuste nei primi anni di vita invece che le persone sbagliate, essere ricambiati dalla persona di cui si è innamorati o meno non sono tutte cose che rientrano nella fortuna? Purtroppo ci si accorge del ruolo determinante della fortuna solo quando ci manca. Ma questo non significa che esistano anche il merito, il sacrificio, l'impegno. C'è chi crede che tutto dipenda dalla fortuna o dal merito. I pareri sono spesso così polarizzati. No. Non esiste una dicotomia, un aut aut impietoso: non è questione di merito o fortuna, ma di merito e fortuna quando uno riesce. Le due cose non sono mutuamente esclusive. Spesso dipende da entrambe le cose, ma nessun uomo può valutare la vita propria o altrui obiettivamente: lo può fare solo Dio, se esiste. Spesso quando uno riesce nella vita è perché ha fatto tutto bene ma anche perché gli è andato tutto bene. È difficilissimo valutare quanto in ogni vita pesino il merito e la fortuna. Ci sono gli arrivati presuntuosi che pensano che tutto sia merito loro, ma ci sono anche invidiosi e maligni che pensano che un uomo abbia avuto successo solo perché fortunato. Per la psicologia chi ha un locus of control interno, cioè chi pensa che la vita dipenda dalla sua volontà più che da fattori esterni, ha una maggiore autoefficacia e raggiunge più frequentemente gli obiettivi prefissati. Ma la psicologia ha anche scoperto l'errore fondamentale di attribuzione, cioè la tendenza sistematica delle persone di attribuire la causa di un'azione all'individuo invece che a fattori esterni, anche quando oggettivamente non è così. Ci sono molte ricerche che lo confermano e sembra che l'errore fondamentale di attribuzione sia più frequente nelle culture individualistiche, come in quelle occidentali ad esempio. Ancora una volta abbiamo casualità versus causalità! Però dobbiamo smetterla di pensare che sia esclusivamente colpa sua se a qualcuno le cose nella vita vanno male! Insomma i fattori in gioco, sia interni che esterni, nella vita sono tanti. Ecco perché Darwin non era un darwinista socioeconomico a differenza di Galton e altri.

ott 022023

Innanzitutto non sappiamo neanche chi ha creato l’espressione Nord-Est: forse il giornalista Meccoli, forse lo scrittore Carlo Sgorlon. Insomma la paternità del termine è incerta! A livello letterario il Nord-Est è i Colli Euganei in cui vive i suoi ultimi anni Petrarca; è Goldoni; è "Le confessioni di un italiano" di Nievo, "Le ultime lettere di Jacopo Ortis" del Foscolo, la Trieste di Svevo, Joyce, Saba, i libri di Meneghello, Rigoni Stern, Parise, Berto, Commisso, Buzzati, David Maria Turoldo, Mauro Corona, Tiziano Scarpa, etc etc. Comunque il Nord-Est veniva definito anni fa come la locomotiva d’Italia, come il Giappone d’Italia. Alcuni intellettuali snob lo vedevano come un’area di arricchiti, che si erano dannati per il benessere. Alcuni vedevano questa zona, una delle più ricche della penisola, come una massa di alcolizzati ignoranti, che davano l’anima per la loro "fabbrichetta". È vero che questa zona è passata da essere una roccaforte democristiana a essere un feudo leghista dopo Tangentopoli. È vero che parte della popolazione del Nord-Est odia Roma e il meridione, che vede come una massa di assistiti e mangiapane a tradimento da cui si vorrebbe separare (alcuni gridavano anni fa: "Roma ladrona! Secessione!"), e l’antipatia è ricambiata. In realtà però oltre a un reddito pro capite elevato ad esempio i veneti possono vantare alti punteggi nelle prove Invalsi, molto superiori a quelli della media nazionale, e una percentuale di laureati del 32%, più alta, tanto per dire, del 4% della civile e colta Toscana. Inoltre il Nord-Est si contraddistingue per una grande mobilità sociale: qui meglio che da altre parti l’ascensore sociale esiste e vi sono pochi disoccupati. In quest’area il dipendente può licenziarsi e poi diventare imprenditore. I Benetton e i Del Vecchio sono solo la punta dell’iceberg, perché dietro c’è una realtà industriale consolidata di distretti, di piccole imprese, di artigiani. A onor del vero negli ultimi anni un poco di crisi economica ha investito anche il Nord-Est: si pensi ad esempio anni fa a piccoli imprenditori che scoperchiavano i loro capannoni per non pagare l’Imu. Come si spiega comunque questo miracolo economico? Per molti il lavoro duro dà i suoi frutti a lungo termine. Alcuni scrittori e saggisti, come Giuseppe Genna, ritengono che la Lombardia e il Veneto siano stati influenzati dalla dominazione asburgica e parlano di calvinismo per questa zona. Si riferiscono al legame tra etica protestante e capitalismo studiato da Max Weber. In parole povere le persone cercherebbero a tutti i costi di arricchirsi per sentirsi dei predestinati, degli eletti. Insomma uno lavora, guadagna e per questo si ritiene un prescelto, pensa di essere in grazia di Dio. Non a caso l’economista Giorgio Roverato ha definito l’industriale Pietro Marzotto un "imprenditore calvinista", considerando anche il suo senso di responsabilità e di etica negli affari. Il calvinismo però è una dimensione soggiacente, un influsso segreto e antico, secondo questa scuola di pensiero, che condiziona la mentalità dei veneti ad esempio. Secondo quest’ottica potremmo affermare che in queste zone la popolazione è inconsciamente calvinista per certi tratti, mentre si professa cattolica praticante. Non vi tragga in inganno il romanzo "Va’ dove ti porta il cuore" di Susanna Tamaro, che tratta anche della facoltà di psicologia di Padova negli anni Settanta: una realtà particolare e a sé stante nel mondo veneto. Non vi traggano in inganno le memorie di chi ha studiato a Padova: la realtà studentesca goliardica è una goccia nel mare del pragmatismo e dell’efficientismo veneto. Non vi traggano in inganno le feste dei ricchi di Cortina, né il microcosmo letterario del premio Campiello, né i nobili veneziani che vivono di rendita: il Nord-Est è lavoro duro, ricerca di guadagno a tutti i costi, è gente che fa il doppio e anche il triplo lavoro per arricchirsi! Il miracolo del Nord-Est è dato in gran parte dalla fatica e allo stesso tempo dall’odore di miseria, che veneti e friulani hanno sentito per secoli: basta ricordare che in passato è stato un popolo di emigranti, diffusi in tutto il mondo; basta ricordare le venete che facevano le balie nel Sud o a quante famiglie d’origine veneta ci siano a Latina! Basta ricordare le vicissitudini dei poveri contadini narrate dal Ruzzante! Per lo psichiatra Vittorino Andreoli bisogna però stare attenti, perché il benessere produce anche emarginazione, che a sua volta causa follia. Questo circolo vizioso benessere-emarginazione-follia, teorizzato nel saggio "La violenza", spiega perché nel Nord-Est ci sono tanti giovani fin dagli anni Novanta che muoiono all’alba dal ritorno delle discoteche per incidente stradale, di solito dopo essersi ubriacati e drogati, e spiega anche perché da trent’anni ci sono auto-pirata, che uccidono passanti. Ma perché i figli di industriali, di agiati commercianti e liberi professionisti si drogano? Il Nord-Est si è arricchito molto rapidamente, i genitori sono troppo indaffarati e troppo occupati sul lavoro per pensare ai figli, il brusco passaggio da una società contadina a una realtà industriale ha lasciato alcuni giovani senza valori. Il Nord-Est negli anni Novanta, nonostante fosse una delle zone più ricche d’Italia, era anche caratterizzata da un alto tasso di suicidi tra giovani. Perché giovani che apparentemente avevano tutto finivano per autodistruggersi? Perché nonostante avessero agi, macchine costose, immense comitive, amori facili si suicidavano? A cosa era dovuto questo smarrimento, questo disagio esistenziale, questo senso di vuoto? Il grande poeta Andrea Zanzotto parlava di "progresso scorsoio", di come la corsa agli schei abbia determinato la distruzione del paesaggio e abbia fatto scomparire quella comunità di persone propria della civiltà contadina.

Eppure il Nord-Est è anche cultura, tradizione; questa zona è anche un luogo dell’anima, un’entità metafisica. Altri profondi conoscitori di quest’area a ogni modo pongono l’accento sulla mancanza di solidarietà e sull’impoverimento delle relazioni umane di questi ultimi decenni. Per lo scrittore Massimo Carlotto, che tramite il noir affronta le problematiche della sua regione con crudo realismo, dietro il benessere del Nord-Est si cela anche la criminalità organizzata. Lo scrittore Vitaliano Trevisan in "Works" tratta anche lui della cruda realtà del Nord-Est, ci racconta dei tanti mestieri fatti per tirare avanti, tra cui anche quello dello spacciatore. Trevisan racconta di come sia stato mandato da suo padre da adolescente a lavorare in fabbrica per lavorare e guadagnare. Ci narra ancora una volta dell’illegalità diffusa. Sempre Trevisan ci spiega quanto sia difficile scegliere di fare lo scrittore in Veneto, mentre tutti pensano a produrre. Ancora una volta gli scrittori odierni dissacrano il sogno del Nord-Est e mettono in evidenza che qualcosa è stato perduto in questo sviluppo così rapido. Da ricordare anche il film di Antonio Padovan "Finché c’è prosecco c’è speranza" che scandaglia certe magagne, certe dinamiche economiche e psicosociali del ricco Veneto. Ah gli schei! Croce e delizia! L’arricchimento smodato e il capitalismo selvaggio in fondo sono un male antico di quest’area: basta vedere il grande monologo civile sul disastro del Vajont di Marco Paolini per farsene una ragione!

set 092023

(Nella foto io a sinistra con l'amico Emanuele Morelli)

Quando si è giovani si vive un dramma per una storia d'amore finita male o per un innamoramento non corrisposto. Ci sembrano così importanti i nostri amori, fortunati o meno, quando sono fattarelli inessenziali per il resto del mondo. Spesso la nostra ragione e la nostra memoria funzionano in modo molto "fazioso": pensiamo e ricordiamo per molto più tempo quando siamo stati lasciati, traditi o non corrisposti rispetto a quando noi abbiamo lasciato, tradito e rifiutato. La nostra mente - almeno nella giovinezza - è masochista. Così una ragazza comune, che gli ha detto "no", diventa la musa di un aspirante poeta. Molti giovani vogliono rendere partecipi tutti del loro amore, delle qualità, della bellezza della loro amata e allora lo scrivono su tutti i muri della loro città. Non è forse così? Non trovate che sia così? Qualcuno dirà che sono solo generalizzazioni. Io rispondo che senza generalizzazioni non ci sarebbe conoscenza e nemmeno si camperebbe! Ogni giorno facciamo delle generalizzazioni. Continuiamo allora con le generalizzazioni. Da giovani si vuole cambiare il mondo. È più difficile invece trovare persone mature che vogliano farlo. La giovinezza, secondo statistiche e ricerche, è anche la fase più creativa della vita; i geni hanno fatto scoperte o creato capolavori spesso da giovani. Ciò nonostante la maggioranza dei giovani non sfrutta queste potenzialità perché affaccendata in tutt'altro. A ogni modo nella giovinezza si è maniaco-depressivi, come non mai. Basta poco per toccare il cielo o vivere in un inferno terreno. Ci sono degli errori giovanili che determinano, decidono il resto della nostra vita e che finiamo per pagare vita natural durante, come scrive Mario Luzi. Ci sono persone che immolano la giovinezza sull'altare dello studio o del successo e finiscono per rimpiangerla per tutta la vita. Beato è chi ha vissuto la giovinezza da giovane e non chi ha avuto una giovinezza posticcia in là con gli anni! Di alcuni si dice non a caso: "non è mai stato giovane". Bisogna essere giovani da giovani, che non è una tautologia, come potrebbe sembrare. Gli studenti non vedono l'ora di laurearsi e lavorare. I fidanzati non vedono l'ora di sposarsi e fare figli. E non sanno che quello è il periodo migliore della loro vita! È molto difficile vivere pienamente la giovinezza, ma quasi impossibile è saperla apprezzare proprio quando si è giovani. Le Nazioni Unite hanno stabilito che si è giovani dai 15 ai 24 anni, ma la giovinezza oggi è una fase che si protrae spesso più a lungo. Se chiediamo quando hai smesso di essere giovane, i più non rispondono a una certa età ma pensando a quando è finito un amore, a quando hanno iniziato a lavorare, a quando è morta una persona cara. La giovinezza è quindi percepita soprattutto interiormente più che anagraficamente, ma ciò non toglie che possa essere una percezione errata. Un altro problema, anche se è vero che non si può essere giovani per tutta la vita, è che si invecchia troppo presto. La maturità comunque è anche l'approdo di equilibrio e di un minimo di stabilità per i più. Alcuni sostengono che la gioventù è il periodo più bello della vita. Altri come lo scrittore Nizan sostengono l'esatto contrario. Io ritengo che sia una stagione molto altalenante dal punto di vista degli umori. Comunque nella giovinezza diamo un'importanza esclusiva a quel che chiamano amore sia per una questione ormonale che per la nostra insofferenza alla solitudine. Dobbiamo accoppiarci e non possiamo stare soli. Nella giovinezza possiamo vivere sia gli amori platonici che il sesso sfrenato. La giovinezza è una mistura esplosiva di idealismo, materialismo, sentimentalismo, spesso mal assortiti e mal combinati. Da giovani si è innamorati delle idee, dell'amore e si è dipendenti dal sesso. La nostra psiche e il nostro organismo difficilmente ci consentono di ripetere queste cose in altre stagioni della nostra vita. Con l'avvento della maturità non è che ristrutturiamo cognitivamente ed emotivamente tutto ciò: è solo che abbiamo meno energie, siamo più esperti e pensiamo molto meno alle nostre questioni sentimentali perché incombono altri problemi più pratici come i soldi, la salute, la famiglia, etc etc. Nella maturità non abbiamo più la forza, la fantasia e l'ingenuità di idealizzare una donna. Alcuni potrebbero obiettare e sostenere che non è vero e che ci sono milioni di anziani nel mondo che si innamorano di donne molto più giovani. La maturità però non è solo un fatto anagrafico. La maturità è anche rassegnazione e accettazione; è anche assennatezza. Non si può vivere in un ridicolo infantilismo cronico. C'è scritto anche nell'Ecclesiaste che esiste per ogni cosa un suo momento. Ogni stagione della vita ha la sua bellezza e tutto sta a saperla cogliere. A mio avviso è un'illusione quella di sentirsi "forever young" per tutta la vita. No. Non si può fare i giovanotti a vita. Eppure, come si suol dire, al cuore non si comanda. Innamorarsi, almeno inizialmente, è un vero toccasana a tutte le età: è il miglior antidepressivo naturale, ma ha anch'esso le sue controindicazioni e le sue ripercussioni negative, perché è bello finché dura, fino a quando si spera di essere corrisposti o fino a quando si è corrisposti, ma poi? Poi bisogna raccogliere i cocci e farlo a cinquant'anni o a sessanta è molto più difficile e più gravoso. A una certa età è più difficile riprendersi da una delusione; è più impegnativo recuperare le forze. In più innamorarsi significa talvolta lasciarsi con la moglie e sorbirsi la separazione con addebito: non tutti possono permettersi la separazione o il divorzio, perché rischiano di diventare padri poveri. Inoltre si potrebbe vedere tutto da un'altra ottica: Hölderlin ad esempio sosteneva che solo quando è passata amiamo e rimpiangiamo la giovinezza. È molto meglio rassegnarsi perché a mio avviso è la miglior forma d'amor proprio e di rispetto per sé stessi piuttosto che inseguire elisir di eterna giovinezza. La maturità, almeno quella interiore, è consapevolezza dei nostri limiti e rinuncia. Lo so. Molti storceranno il naso, perché nella nostra società domina incontrastato il giovanilismo. E a questo punto come non fare una citazione abusata e ricordare della Magnani, che diceva ai truccatori: "Non toccare le mie rughe. Le ho pagate care". La presa di coscienza di qualcosa che volge al termine è espressa magistralmente in questi versi della grande poetessa Lamarque: "A vacanza conclusa dal treno vedere/ chi ancora sulla spiaggia gioca si bagna/ la loro vacanza non è ancora finita:/ sarà così sarà così/ lasciare la vita ?"

Non sono versi illuminanti?

ago 222023

Uno degli indagati per lo stupro di gruppo di Palermo così scriveva nella chat: "Eravamo cento cani su una gatta, ma la carne è carne". Nel 2022 in Italia gli omicidi sono stati 314 e ci sono stati 126 femminicidi. Fino al 18 agosto i femminicidi nel 2023 erano 75. Che cosa non ha funzionato e non funziona? La responsabilità è individuale, ma la cultura dell'odio ha la meglio sugli agenti di socializzazione (famiglia, parrocchia, scuola). E cosa può la letteratura su questi giovani? Al bando le belle parole da anime belle, i giri di parole, le elucubrazioni mentali degli intellettuali! No. Cari e care insegnanti, la vostra letteratura impartita come un obbligo, un'imposizione può fare davvero pochissimo per i giovani. Forse ha una ricaduta positiva solo per un'esigua minoranza, una ristrettissima cerchia, per cui l'umanesimo diventa una passione. L'umanesimo è troppo inattuale, troppo antiquato. No. Insegnare il dolce stil novo, la donna angelicata, Dante e Petrarca non ha più presa sui giovani. I giovani non sentono questa grandezza e la avvertono come troppo lontana. No. Cari insegnanti, non vi illudete per dei bei temi, perché la maggioranza ripete come pappagalli le nozioni, ma non assimila i valori che cercate di trasmettere loro. Non vi illudete: anche l'educazione civica e l'educazione sessuale potrebbero pochissimo o nulla. Forse alcuni di voi diranno: "cerchiamo di fare poco per quei pochi che è già molto. Non essere apocalittico. Non essere catastrofico". Ma la sottocultura che viviamo ogni giorno ha sempre la meglio. Per assimilare un poco di cultura ci vuole un minimo di sforzo e di sacrificio. Assimilare sottocultura è facile e automatico. Non richiede sforzi. Poi il bombardamento della sottocultura è ripetitivo, ossessivo, ossessionante. La sottocultura usa a meraviglia il condizionamento classico e anche quello operante. La maggioranza silenziosa approva e dà ricompense a chi assimila sottocultura, perché essa stessa è sottocultura diffusa. E poi è sempre più difficile distinguere la cultura dalla sottocultura! Una maggiore scolarizzazione non necessariamente comporta una maggiore educazione. C'è però sempre meno rispetto per la dignità umana e le regole del vivere civile. No. Cari filosofi e care filosofe, Kant, Spinoza, etc etc non servono più. No. Cari poeti e care poetesse, non potete nulla contro questo mondo e discutete pure di assertività, rimozione dell'io lirico, oggettività, sentimentalismo, giusta distanza e giusto distacco da cose e persone. Non potete nulla contro la massa omologata e informe. Forse è chiedere troppo alla letteratura, alla poesia, considerate dai più sempre più ornamentali, accessorie, pleonastiche, insomma inutili. La mentalità comune, quella la fanno una televisione generalista per nulla pedagogica, i mass media sempre più bombardanti, sensazionalistici e qualunquisti, il porno di massa, il gruppo dei cosiddetti pari, i bar, le discoteche, le curve degli stadi. Niente ci può salvare da questo bestiario. La poesia che rispecchia un mondo troppo impoetico non è vera poesia e la vera poesia è cosa da folli. Il rischio è troppo elevato. Potreste rimetterci reputazione, salute, forse la pelle.

Sventolate bandiera bianca, anzi ammainatela proprio la bandiera. La sconfitta è inesorabile. La letteratura non è più incisiva. Non plasma più le coscienze della maggioranza e se è sempre stata elitaria, oggi lo è molto di più. La letteratura non è più formativa. Educa il gusto di pochissimi. Un tempo gli stessi poeti maledetti vivevano la letteratura e la poesia come degli anticorpi contro la barbarie diffusa. Dario Bellezza in "Invettive e licenze" scriveva: "Ignoro il corso della storia. So solo/ la bestia che è in me e latra". La poesia era quindi autoconoscenza della propria Ombra, della parte più oscura e rimossa. Prenderne consapevolezza era già un primo passo importante per migliorare, per evolvere. No. Cari umanisti, non siete più assediati. Arrendetevi. Non potete niente all'atto pratico. Rischiereste solo la vostra incolumità per niente. La Fortezza Bastiani è stata già conquistata. Il nemico ha così vinto che è dentro ognuno di noi e noi siamo nemici di noi stessi. La colpa è della società? E allora è anche nostra. La barbarie si è già annidata ovunque. Noi stessi siamo i Tartari e non sappiamo neanche riconoscerci come tali.

lug 282023

Alain Elkann qualche giorno fa ha scritto un racconto sul suo viaggio in treno verso Foggia. L'ha pubblicato su "la Repubblica". Ha dato dei lanzichenecchi (soldati mercenari, barbari e feroci, responsabili del sacco di Roma) a dei ragazzi settentrionali che parlavano di ragazze e di dove e come rimorchiare (al night oppure sulla spiaggia). È diventato il tormentone di questo luglio. Sui social si sono sbizzarriti con le offese allo scrittore, con i meme, etc etc. I quotidiani sono andati a nozze con le polemiche. Il racconto è stato divisivo: alcuni giornalisti l'hanno difeso a spada tratta, dicendo che la maleducazione oggi dilaga, mentre altri opinionisti l'hanno definito snob, elitario, classista. Alcuni hanno fatto da avvocati difensori, perché lui è un giornalista e uno scrittore affermato, oltre al fatto di essere il padre dell'editore. Altri lo hanno attaccato per invidia sociale. Insomma c'è stata poca obiettività e su tutto ha prevalso l'emotività. C'è chi si è identificato in Elkann e chi nei "lanzichenecchi". Certo a passare da intellettuale raffinato a radical chic con la puzza sotto il naso il passo è breve. Elkann ha delle scusanti: 1) probabilmente non si mischia con gli italiani. Non è avvezzo. Vive nell'alta società 2) i letterati sono spesso snob.

Inoltre va dato merito a Elkann di averci messo la faccia e di aver avuto il coraggio di manifestare la sua insofferenza. Certe cose molti le pensano ma non le dicono! Elkann ha avuto il coraggio di risultare impopolare. Però mi chiedo io: su "la Repubblica" uno può scrivere tutto ciò che gli passa per la testa? Classista poi? Quei ragazzi, come lui del resto, erano in business class. Io che faccio parte del volgo non ho mai viaggiato in business class. Quei ragazzi erano quindi di buona famiglia e con molti soldi; erano agiati, forse ricchi. Certo forse un pochino classista lo scrittore a ogni modo lo è stato e oltre che essere una cosa di cattivo gusto è anche anacronistico, dato che oggi le classi sociali non esistono più; esistono le differenze culturali, di istruzione; esistono le varie fasce di reddito e le differenze di patrimonio, ma le classi sociali oggi non più. E poi erano nordici! Che dire allora delle esternazioni antisiciliane di anni fa del pur bravo, meritevole e umano Roberto Vecchioni? Certo viene da chiedersi cosa avrebbe scritto e quali strali sarebbero venuti fuori se Elkann si fosse trovato a viaggiare sul treno rapido Taranto-Ancona in seconda classe nel bel mezzo degli anni Settanta come Rino Gaetano (mi riferisco a "Mio fratello è figlio unico").

Cosa sarebbe successo se Elkann si fosse imbattuto la mattina dell'ultimo dell'anno sul diretto Pisa-Firenze negli anni Novanta in gruppi di giovani ubriachi che offendevano tutti e molestavano le ragazze, totalmente ubriachi e fumati? Cosa avrebbe scritto Elkann se si fosse trovato nello scompartimento un gruppo di ultras facinorosi in trasferta, che spaccavano mezzo treno, pronti a menare le mani, comportandosi come fossero impuniti e intoccabili? Posso dire che a Elkann è andata bene, perché non era solo, aveva dei compagni di viaggio e su certi treni quasi deserti in Italia le ragazze vengono anche stuprate e i viaggiatori possono essere aggrediti e rapinati. Ci sono stati addirittura dei casi di controllori feriti con l'accetta o con il coltello solo perché volevano far pagare la multa a chi non aveva biglietto! E poi quei giovani che hanno passato tutto il tempo a parlare di ragazze e di calcio avevano un grande pregio: parlavano di cose futili, ma non se ne stavano per tutto il viaggio con i telefonini, immersi totalmente nel mondo virtuale. E poi mi chiedo io cosa ha trovato di così grossolano nei discorsi di quei ragazzi? È una topica degli italiani di tutte le età parlare delle donne, raccontandosi fin nei minimi dettagli in modo boccaccesco le avventure. Dottor Alain (so bene che non mi leggerà) ma lei in quale mondo edulcorato e ovattato vive? Un conto è vivere nell'Iperuranio o quantomeno in una torre eburnea e un altro è la realtà quotidiana di molti! Oh lo so in casa sua i suoi figli non hanno mai parlato di ragazze in quel modo, anche perché essendo milionari (o forse miliardari) le ragazze cadono ai loro piedi e non devono certo conquistarsele. Ah come sono volgari dottor Elkann questi nostri (non suoi) "amori ancillari" per dirla alla Guccini! E poi sarà vero che le cose sono andate veramente come raccontate? Se dei ragazzi si mettessero a parlare di ragazze, oggi che a 11 anni iniziano a guardare Youporn, ebbene lo farebbero in modo molto osceno. Insomma lo scrittore si è scandalizzato davvero per poco, se così sono andate le cose, e si dovrebbe scandalizzare per ben altro, ma gli stessi italiani dovrebbero scandalizzarsi per gli incendi dolosi, la cattiva gestione del dissesto idrogeologico, della cosa pubblica, etc etc. Un grande critico e italianista ha difeso Elkann scrivendo che non sempre l'io lirico coincide con l'autore. E allora è pura finzione? È tutto uno scherzetto? Non c'è niente di autobiografico? Su…via…non nascondiamoci dietro a un dito! E poi in letteratura non esistono opere molto più "sboccate" di quei discorsi di quei lanzichenecchi? Se quei ragazzi erano lanzichenecchi, vorrei sapere cosa ne pensa Elkann de "I ragionamenti" dell'Aretino? Non dico di fare come Pasolini che viveva gomito a gomito con i ragazzi di borgata, ma ogni tanto al Nostro scrittore famoso stare in mezzo alla gente, quella vera e che non arriva alla terza settimana del mese, farebbe bene! Certo ho guardato da ragazzo molto spesso la trasmissione televisiva condotta da Elkann e mi sarei aspettato qualcosa di meglio da una persona sobria, elegante, intellettuale, educata come lei. Mi sarei aspettato un altro aplomb. E poi "la Repubblica" non è uno sfogatoio. Ma a onor del vero oggi noi nip (not important person) possiamo scrivere ogni fesseria sui social, quasi impuniti, e al contempo i vip, che non hanno più paura di nessuno, possono dire, scrivere, fare ciò che vogliono (salvo poi bollare noi, il popolo come degli hater patologici). In definitiva oggi, nip o vip, si prendono licenze poetiche, che decenni fa sarebbero state impensabili.

Io porrei l'accento comunque sul fatto che lo scrittore sia ipersensibile e abbia un limite di sopportazione molto basso. E poi vorrei far ricordare a tutti che stare in società significa sopportarsi a vicenda. Invece di leggere il Financial Time consiglierei allo scrittore di rileggere "Il trattato sulla tolleranza" di Voltaire e poi anche quello di Locke. Bisognerebbe prima di misurare la disumanità e l'ignoranza altrui fare i conti con la propria: discorso valido per tutti. Inoltre bisognerebbe ricordare il concetto di non-luogo di Augè. Il treno è un non-luogo, dove per alcune ore bisogna convivere forzatamente con degli sconosciuti, nostro malgrado. Ma essendo un non-luogo ha anche dei vantaggi, specialmente se il viaggio è a lunga percorrenza: si può conoscere gente nuova, si può raccontare a sconosciuti la nostra vita, confidandoci totalmente, oppure si può inventare vite immaginarie. E vorrei concludere scrivendo a coloro che danno addosso a Elkann che chiunque nella sua vita ha apostrofato il prossimo con brutte parole (non siamo ipocriti), attribuendogli gli epiteti di gentaglia, rozzo, incivile, troglodita e peggio ancora. Anzi dare del lanzichenecco non è una grave offesa, non è troppo volgare e dispregiativa. Ma allo stesso tempo bisogna ricordare che siamo sempre i lanzichenecchi di qualcuno, come ha ricordato lo scrittore Paolo Di Paolo. E chissà…forse lo stesso Elkann era un lanzichenecco per il suocero Gianni Agnelli!

lug 142023

L'Innamoramento è qualcosa che proviamo tutti nella vita. Lo hanno provato anche santi e assassini, orgiastici e casti, papi, milionari e barboni. Hanno un bel dire certi/e che dicono agli altri: "tu non sai cos'è l'amore", come se fosse qualcosa di esclusivo, qualcosa che riguarda solo loro, perchè hanno nobiltà d'animo, perché gli altri sono incapaci d'amare. In realtà è un sentimento universale, la cui fisiologia (si pensi alla descrizione che ne fa Stendhal) e la cui neurochimica sono ben noti (l'ho già scritto in un altro articolo, ma lo ribadisco, dato che tanti faticano ad accettare questa cosa). Secondo studi recenti sappiamo che negli innamorati si registra un aumento di dopamina e una diminuzione di serotonina. Ogni innamorato è euforico, ossessivo e se viene rifiutato cade spesso in una fase depressiva. Ogni innamorato "impazzisce". Non a caso nella letteratura Tristano e Isotta bevono un filtro d'amore che fa loro trasgredire le regole sociali e l'Orlando furioso perde il suo senno sulla luna. Ma se qualcuno vi dice che non avete mai provato la comunione delle anime, la fusione dei corpi, perché non siete mai stati ricambiati quando eravate innamorati, voi canticchiategli la canzone di Madame "Il bene nel male", dove dice: "L'amore è di chi prova amore e non di chi lo riceve". Ma perché ci innamoriamo sempre dello stesso tipo di persone oppure sempre di persone diverse? C'è chi dice che cerchiamo sempre una persona opposta per completarci meglio e quindi spiega tutto con la complementarità, mentre altri dicono che cerchiamo una persona simile ("chi si somiglia, si piglia"). In realtà la questione è mal posta. Secondo Freud ci sono solo due tipi di innamoramento, ovvero due tipi di scelta dell'oggetto "pulsionale": l'innamoramento narcisistico (in cui si proietta spesso la miglior parte di noi sull'altra persona, idealizzandola) oppure l'innamoramento anaclitico (deriva dal greco, significa appoggiarsi a, in cui si fa riferimento agli archetipi parentali, ovvero alle figure genitoriali, ci si appoggia quindi a una figura genitoriale; ci si ricordi ad esempio del complesso di Edipo, in cui il bambino si innamora della madre).

(tramonto alla Sozzifanti. Foto di Emanuele Morelli)

Secondo Freud quando scegliamo un (s)oggetto d'amore lo possiamo fare solo in due modi: trovando il nostro io nell'altra persona (innamoramento narcisistico) o trovando una figura genitoriale nell'altra persona (tipico è l'esempio della donna che cerca il padre negli uomini). Ma a mio avviso, e qui vado contro Freud, esistono anche uomini che si innamorano molto anti-edipicamente di donne che sono opposte e inverse rispetto alle caratteristiche della madre. Può accadere comunque che una persona abbia nella sua vita tre innamoramenti narcistici e cinque innamoramenti anaclitici oppure dieci innamoramenti narcisistici oppure dieci innamoramenti anaclitici e questo spiegherebbe di volta in volta la grande somiglianza o la grande varietà delle persone amate: capite che non è proprio la stessa cosa della complementarità, mentre è vero che nell'innamoramento narcistico troviamo una persona che ha dei tratti simili a noi, anche e soprattutto perché ci siamo rispecchiati in lei. Invece chi ha sofferto di depressione anaclitica nell'infanzia, dovuta alla perdita di un genitore, di entrambi oppure dell'abbandono di uno o entrambi tenderà ad avere da adulto/a degli innamoramenti anaclitici. A ogni modo di solito le persone nella vita tendono a innamorarsi solo in un modo (narcisistico o anaclitico). Che tipi di innamoramenti erano quelli di Dante e Petrarca? Forse narcisistici, ma nessuno può dirlo con esattezza. Inoltre esistono anche altre due teorie: ci sono psicologi che ritengono che l'innamoramento sia dovuto a una scelta autonoma, quasi razionale, non credendo al colpo di fulmine, e ci sono studiosi che riprendono il concetto di desiderio mimetico di R.Girard, secondo cui i nostri desideri prendono come riferimento i desideri altrui e noi imitiamo gli altri anche nel desiderio, detto in parole povere, noi desideriamo, secondo questa teoria, ciò che desiderano gli altri. In questi tempi di omologazione di massa e di conseguenza di omologazione dei gusti il concetto di desiderio mimetico è sempre più importante. Comunque la scelta del (s)oggetto d'amore in buona parte dei casi è eterodiretta, anche se si dice che si è liberi d'amare. Come vedete la faccenda è complicata, articolata, controversa, di non facile interpretazione.

lug 052023

Lo scriveva già Schopenhauer: "La vita è un pendolo che oscilla tra il dolore e la noia". E Leopardi scriveva che la morte "ogni gran dolore, ogni gran male annulla". Una delle più importanti domande che si fa la filosofia dalla notte dei tempi è la seguente: "Perché l'uomo soffre?"

La prima domanda della teodicea (cosa si può dire di Dio) è la seguente: "perché, se esiste Dio, esiste anche il male?", cioè ci si chiede quale sia il senso ultimo, escatologico, finale del male. In medicina ci sono state diverse teorie del dolore: dal localizzazionismo, alla teoria del cancello (che, nonostante alcune lacune, aveva il merito di dare la priorità della percezione del dolore al midollo spinale e al sistema nervoso centrale), ad altre più recenti. Si usa distinguere il dolore fisico da quello esistenziale. Ogni volta che proviamo dolore ci chiediamo: "perché proprio a me?"

Spesso non riusciamo a trovare un senso, una ragione. Consideriamo quasi sempre il nostro dolore di primo acchito un'ingiustizia o una cosa assurda, che sfugge alla nostra comprensione. Ma dovremmo chiederci anche "perché proprio a me?" quando ci toccano delle cose belle nella vita.