Sulla scrittura e sulla poesia contemporanea...

nov 302022

(Nella foto il parco della Sozzifanti a mezzanotte)

Pubblico un mio scritto del 2005. Come potete rendervi conto la situazione in Italia non è ancora cambiata:

SCRIVERE, OVVERO UN MODO PER ESPLORARE SE STESSI:

Si parte col cercare di scrivere l'imprevedibile, l'inafferrabile, l'ineffabile. Nessuno vuole rifarsi alla veggenza di un Rimbaud, alla divinazione del simbolismo e del decadentismo, ad un dannunzianesimo di ritorno, ma comunque si rimane in attesa di una rivelazione. Si cerca uno scarto dal senso comune e dal linguaggio convenzionale, un ribaltamento del senso, una parola che indaga, che testimonia l'incredulità di fronte all'assurdità del mondo e che insegue una parvenza di verità. Si spera di descrivere l'oscillazione dei propri umori e dei propri stati psichici, di trovare nel proprio stile un'armonia dei contrasti e dei dissidi. Si cerca anche la complementarità (e non l'antinomia) tra istinto e razionalità, l'espressione più autentica di se stessi. Si finisce spesso col fare della metapoesia e del metalinguaggio o per cadere nel poetichese più stucchevole e più ovvio (sentimentalismo, retorica, narcisismo, autocompiacimento). Si inizia a scrivere, facendo leva sulla propria spontaneità (leggi anche ingenuità) e si finisce per avere maggiore consapevolezza e perciò più inibizioni, che censurano e cestinano gli ultimi scritti. Si credeva inizialmente che la propria parola fosse realmente una "parola innamorata" e a conti fatti si finisce per ritenere che tutto ciò che è stato scritto è puro diarismo consolatorio e intimismo patetico. Si voleva originariamente esplorare il proprio sé e manifestare il dissenso nei confronti di una società paradossale e dopo alcuni anni ci si convince che questo tentativo era utopico. Si cercava, si cerca comunque di abitare le parole, ognuno nel modo più confacente alla sua individualità (e abitare le parole non significa affidarsi esclusivamente all'ispirazione. L'ispirazione è un falso mito. Prima che qualsiasi opera abbia una consistenza unitaria definitiva molte sono le revisioni:cancellature, aggiunte, tagli).

Si scrive e si continua a scrivere perché il mondo è vanità e la scrittura è terapia. La poesia fa intravedere l’inaccessibilità dell’essere al linguaggio e l’inconoscibilità dell’in sé. Esiste una profondità a cui non si può attingere. Mettere in conto questo non significa irrazionalismo, ma premessa che da sola la logica non è sufficiente. Non ha alcun valore e nessuna efficacia la creazione di freddi schemi concettuali, che catalogano la realtà. L’astrazione da sola resta sempre in superficie, genera continuamente illusioni e disillusioni. Esiste il mistero, l’enigma, l’ignoto, che ci irretisce e ci angoscia. Siamo tutti attanagliati dall'incertezza e dalla precarietà dell'esistenza. In questo percorso è facile perdersi e difficile ritrovarsi. Si cerca dei nessi logici e ci si ritrova da soli con le proprie interrogazioni metafisiche nel divenire incessante e dionisiaco, che continuamente crea e distrugge sé stesso. Si cerca un piccolo nucleo del vero e ci si accorge che soltanto il Nulla si è esplicitato. Si vorrebbe vivere totalmente, ma l'unificazione di pensieri, valori e vita è impossibile. Si finisce invece spesso per analizzare un valore con i valori, un pensiero con i pensieri, per non parlare poi dell'esistenza che rimane inafferrabile sia per il pensiero che per i valori. Ci si guarda dentro e ci si rende conto di essere sempre più incomprensibili a noi stessi. Ciascuno vorrebbe esistere pienamente, veramente, andare oltre il vissuto e trascendersi. Ma i tentativi risultano sempre goffi e allora ci si rifugia nella superficialità e si finisce per essere circondati dal vuoto. Per questo motivo molti si parlano addosso e chiacchierano in modo insulso su cose stupide, banali, risapute: divertirsi, scopare, spettegolare. Paura del divenire, dell’infinito e della morte. Il parlare comune è abuso perpetrato sulle parole, è rinuncia quotidiana alla particolarità, singolarità, irripetibilità insita in ciascuno. La poesia -anche quella meno riuscita- non è riproduzione della reale, ma emanazione, intuizione, rischiaramento. C’è un periodo in cui non si scrive niente e magari si incamera malumori. Anche questa fase apparentemente improduttiva è periodo di fermentazione, di gestazione. Poi all’improvviso qualcosa ci fa vibrare dentro come una corda. un’impressione, un dettaglio insignificante, un’idea che non si sa dove è nata, però sappiamo che deve essere fermata. Scrivere dunque e non per puro piacere, ma perché è un’attività che può significare l’inizio di una libertà interiore. Scrivere può significare prendere possesso di sé stessi gradualmente, scoprire sé stessi, conquistare sé stessi.

MARGINALITA' DELLA POESIA DI OGGI:

Secondo i recenti studi della psicopatologia dell'espressione le persone psicotiche sono più creative, nonostante le loro crisi dissociative, le loro distorsioni percettive, i loro vissuti fantasmatici ed i loro deliri. Quindi la follia è vicina alla poesia da sempre secondo queste analisi, però mai come ora la poesia è stata vicina alla follia. Se prima la follia talvolta poteva divenire espressione artistica, ora è la poesia vera talvolta a toccare in pieno la follia. Infatti mai come oggi i poeti hanno rischiato di impazzire veramente. Mai come ora il poeta ha rischiato di impazzire per il dominio del consumismo e della civiltà dell'immagine e al contempo per la scarsa considerazione della poesia. Ma procediamo con ordine. Il gruppo 93 in questi ultimi anni, accoppiando critica e poesia, ha analizzato in modo creativo le contraddizioni della scrittura in quest'epoca e ha proposto nuove possibili forme di sperimentazione/contestazione della società. Si è rifatto alle avanguardie senza una reiterazione meccanica e stereotipata di queste, ha rivalutato l'allegoria per la sua polisemia -riprendendo la definizione di W.Benjamin ("l'allegoria non è una tecnica giocosa per produrre immagini, bensì espressione, così com'è espressione il linguaggio, e, anzi: la scrittura" in "Sull'origine del dramma barocco tedesco")- e posto l'accento sulla marginalità della poesia in questa società massmediatica. E proprio da questa marginalità vorrei partire. E' amaro constatare che la poesia oggi in generale sia solo e soltanto un evento marginale, sia per quel che riguarda il consumo che la ricerca. La scuola non aiuta ad avvicinare i giovani alla poesia perché l'insegnamento di questa è troppo pedante e nozionistico. I programmi ministeriali delle superiori lasciano molto a desiderare perché i poeti contemporanei italiani che stranieri non vengono fatti leggere. La scuola italica così riesce ad essere una scuola umanistica (visto che il tempo dedicato all'insegnamento dell'italiano è cospicuo), però al contempo ad essere anche il primo agente di socializzazione, che allontana i giovani dalla letteratura. Non è quindi un caso che in un simile analfabetismo di ritorno generalizzato divengano best-seller i libri di Lara Cardella e di Melissa P. , oppure "Il codice da Vinci" di Dan Brown, che si basa su falsi storici (come il congiungimento carnale tra Cristo e la Maddalena, il viaggio di questa in Francia, etc, etc). Non è un caso nemmeno che allo stato attuale delle cose molti ingenuamente pensino che la canzone sia poesia. I cantanti quindi hanno preso il posto che spettava un tempo ai poeti. Poesia e canzone possono qualche volta essere simili, ma non si possono far equivalere innanzitutto per questioni stilistiche, sintattiche, verbali. Il linguaggio delle canzoni spesso è banale ed ovvio. Non solo, ma le canzoni difficilmente si occupano di descrivere la molteplicità del reale e il disagio esistenziale. La qualità e la quantità delle tematiche trattate nelle canzoni di oggi è nettamente inferiore a quelle della poesia. La canzone è soprattutto l’espressione dei propri sentimenti amorosi in tre-quattro minuti e la rima amore e cuore spadroneggia ancora oggi. I poeti invece anche quando parlano d’amore lo fanno cercando di innalzarsi dalle passioni, evitando le sdolcinatezze e i luoghi comuni. Questo naturalmente non significa che non esistano grandi cantautori, che trattino adeguatamente problematiche sociali o descrivano dignitosamente i loro sentimenti amorosi. La dimostrazione del fatto che la canzone e la poesia siano due attività davvero diverse è che grandi cantautori hanno scritto poesie con esiti non felici e che grandi poeti hanno scritto canzoni con risultati mediocri. In Italia l'unico grande poeta che si è dimostrato essere un valido autore di canzoni è solo Roberto Roversi, che ha scritto testi per Lucio Dalla. L’equivoco sempre più diffuso che la canzone sia poesia è dovuto a mio avviso non solo a una mancanza di conoscenza nei confronti della poesia, ma anche a precise scelte poetiche, che facendo equivalere ideologia e linguaggio, si contrapponevano al linguaggio ordinario per rifiutare il conformismo borghese. Un altro effetto di questa situazione è l'esterofilia dilagante, che regna nel cinema, nella musica, nella letteratura.

A mio modesto avviso non solo la poesia viene letta da pochi, ma la sua ricerca nella maggioranza dei casi è purtroppo vana perché per dirla alla Pound non riesce a mantenere in efficienza il linguaggio del nostro Paese. Infatti sono i mass-media della televisione e della carta stampata coloro che impongono i nuovi canoni linguistici. Ma bisogna ricordare anche la profezia di Pound: alla decadenza della letteratura di una nazione consegue la decadenza della nazione stessa. Viene da chiedersi se la colpa sia attribuibile ai poeti moderni, perché i loro idioletti sono talvolta anacronistici e incomprensibili. Lo snobismo e l'elitarismo della poesia moderna e della critica letteraria sono sempre stati presenti, tuttavia è impresa non da poco chiedere l'azzeramento totale, una parola cristallina e rarefatta, così lineare e chiara da giungere al grado zero della scrittura. Il rischio che il proprio idioletto divenga un linguaggio privato, un insieme di sottocodici connotativi ignoto alla maggioranza, esiste, ma non siamo naturalmente ai livelli del paradosso filosofico di Kripke-Wittgenstein. D'altro canto come pensava Yeats "la bellezza è difficile", anche se va sempre tenuto presente il carattere di intersoggettività della poesia. Questo non significa necessariamente la morte della poesia, perché se è vero che è marginale e non ha più un pubblico, è altrettanto vero -come sostiene Pasquale Vitagliano- che ha una sua comunità (si pensi alle riviste on line così come agli Slam Poetry del poeta Lello Voce). Certamente sono poche le possibilità per un giovane facitore di versi di avere visibilità, sia per la gerontocrazia letteraria che per la crescita esorbitante di casi editrici a pagamento, che non hanno nemmeno una rete di distribuzione. Altro discorso poi andrebbe fatto per le antologie considerate autorevoli dei poeti delle nuove generazioni. Spesso gli addetti ai lavori recensiscono superficialmente e non fanno un'analisi approfondita dei nodi tematici, delle affinità stilistiche, degli aspetti sincronici dei lavori dei prescelti. Molti esperti hanno parlato di morte della critica. Senz'altro quando si vuole dimostrare che la critica letteraria è morta o moribonda si fa sempre l'esempio facile della scomparsa delle stroncature, come quelle di Papini per intenderci. Io invece sono dell'idea che i critici letterari inizino con l'esegesi dei testi e finiscano per fare quasi esclusivamente i propagandisti, i divulgatori o i saggisti. La pecca maggiore di molti è il recensire in base a scambi di favore o in base ad interessi economici. Inoltre a mio avviso un'altra pecca è la loro mancanza di equilibrio e di serenità nel giudicare i più giovani. E' raro riscontrare dei critici letterari, che -tramite un processo di analisi e creazione- interpretino approfonditamente e con equanimità i nuovi autori. Per un nuovo autore sicuramente il modo più economico e più efficace per avere visibilità è farsi un sito internet, prendendo in esame le varie possibilità di hosting gratuito che offre la rete. Questa soluzione permette anche di entrare in contatto con altri appassionati di poesia moderna. La speranza è che questa comunità poetica non divenga un insieme di cricche faziose (che agiscono in base alla ricattabilità, al clientelismo, alle logiche di spartizione, ai timori reverenziali nei confronti degli autori di successo), altrimenti molti saranno propensi a credere che la poesia sia solo un genere in disuso per un'italianistica sempre più in crisi o un'abile operazione di marketing, che abbina saltuariamente i grandi poeti ai quotidiani. Lasciare la poesia al mondo del giornalismo e quindi del sensazionale significherebbe far cadere una parte della letteratura moderna nell'indistinto delle mistificazioni e delle iperboli, in fin dei conti del senso di vuoto globale, che ci circonda e ci attanaglia.

LA NUOVA LETTERATURA COME PROLIFERAZIONE DI UN RIZOMA:

Chi cerca di dare una definizione di poesia si trova sempre nella stessa medesima situazione paradossale del protagonista di un racconto del "Dialogo dei massimi sistemi" di Tommaso Landolfi, in cui si cerca di stabilire se possa essere veramente considerata poesia un componimento scritto in una lingua sconosciuta. Nessuno è depositario di una verità assoluta, più come mai oggi. Perfino per la scienza moderna non esistono previsioni infallibili né certezze assolute. La logica scientifica è divenuta ormai ipotetica e probabilistica. Se i neopositivisti sentenziavano che non esiste una sintesi a priori nell'arte e nella filosofia e nessuna cifra trascendente nella metafisica e nella mistica, Popper con il suo principio di falsificazione e la dimostrazione che la ricerca scientifica avviene per congetture e confutazioni ha fatto ritornare l'epistemologia al convenzionalismo o all'anarchismo metodologico. Anche in ambito scientifico quindi non è più tempo di determinismo e meccanicismo, ma più realisticamente è tempo di accettare che il rapporto con qualsiasi forma di oggettività e di verità è sempre più provvisorio, instabile e precario (cito ad esempio la teoria del caos). Questi fatti dovrebbero ricordarseli anche alcuni di coloro che ritengono di essere la Corte di Cassazione nell'ambito della letteratura di oggi. Benedetto Croce tempo addietro aveva fatto coincidere intuizione ed espressione, aveva considerato l'arte come un atto di creazione dello spirito, aveva posto l'accento sulla purezza dell'atto artistico, ma anche egli pur dichiarando una netta distinzione tra poetico e impoetico non era riuscito a fornire un metodo estetico rigoroso per distinguere ciò che era arte da ciò che non era arte. La poesia è spesso come la proliferazione imprevedibile di un rizoma. La conoscenza umana oggi è sempre più disomogenea, non lineare in questo passaggio inarrestabile dagli atomi ai bit, descritto da Negroponte. Si pensi ai nuovi artefatti tecnologici, al mondo del www e del link, alle nuove forme di ibridazione culturale da esso derivate. Il mondo dell'ipertestuale e dell'ipermediale non è lineare. Di conseguenza nemmeno la fruizione dell'editoria elettronica (riviste on line, e-book, biblioteche digitali) sarà lineare come gli antichi libri. Non solo, ma per dirla alla W. Benjamin l'hic et il nunc sarà svalutato completamente, la riproducibilità dell'opera d'arte sarà totale. Difficile perciò in questo frangente tracciare linee di demarcazione, catalogare, classificare, far rientrare l'universo letterario in categorie prestabilite. Naturalmente anche il mondo del web ha i suoi pregi ed i suoi difetti: se da un lato aumenta a dismisura le interconnessioni tra gli individui e la rapidità della comunicazione, dall'altro pone problemi non di poco conto riguardo al diritto d'autore e alla salvaguardia della proprietà intellettuale.

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA POESIA IN UN MONDO PRAGMATICO:

Difficile anche stabilire oggi la funzione sociale della poesia. Gadda al commissario Ingravallo di "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana" fa dire che la maggioranza delle azioni degli uomini sono compiute per "interesse ed erotia". Scrivere poesie o presunte tali significa porsi quindi al di fuori della logica comune e della stragrande maggioranza dell'agire umano. La poesia rispetto a questo mondo fatto di "interesse ed erotia" è inusuale, per i più sprovveduti qualcosa addirittura di inquietante, qualcosa che si colloca al di fuori dell'orizzonte materialista, pragmatico, utilitario, scientista dei nostri giorni. Questo naturalmente non significa che chi scrive componimenti poetici sia casto, moralista o non abbia qualche interesse economico (bisogna pur sempre mangiare). Chi si occupa di poesia e di letteratura non può essere moralista ad oltranza perché la sensibilità letteraria non è perbenismo. Non può essere moralista anche perché una sottile linea di confine divide il masochismo erotico dal masochismo morale di chi scrive in questa società dei consumi. Il masochista morale è colui che è destinato alla sconfitta per vocazione, è colui che si autodistrugge lentamente in un circolo vizioso di azioni autolesionistiche e tardivi sensi di colpa. Nonostante ciò ha anche un suo punto di forza: il masochista morale è dentro l'orizzonte della Legge, eppure è anche contro. E' colui che sceglie un'altra tirannia. E' colui che accetta la tirannia dell'umanesimo a scapito della tirannia del Potere. La scrittura può divenire eversiva, non solo per il contenuto espressamente dichiarato in un'opera, ma per ciò che è implicito e non è presente nel testo e a cui il testo rimanda. La scrittura può essere un contropotere, anche se esile rispetto alla forza immane delle multinazionali, indipendentemente dal fatto che la maggioranza la percepisca come una controcultura o una sottocultura. Ma per divenire effettivamente contropotere gli autori devono emanciparsi dal potere, essere indipendenti e autonomi dalle pressioni e dai condizionamenti occulti di esso; devono purificarsi dal potere e scarnificarsi; devono oltrepassare gli strati epidermici più superficiali, quelli che quotidianamente si sono assuefatti al potere. Autoflagellarsi interiormente e cerebralmente per purificarsi. Autoflagellarsi come esercizio di stile, come esercizio continuo per maturare uno stile, che sia efficace nel denunciare i soprusi del potere e le mille genealogie della morale, che ancora oggi nel 2000 ottundono le menti. In questo senso gli autori devono assolvere un duplice mandato: mettersi a nudo e dichiarare che il re è nudo. Ecco allora che questa duplice oscenità può divenire disarmante, in alcuni casi provocatoria, dissacrante, addirittura blasfema per i più sprovveduti. Scrittura è contropotere ed esercitare un contropotere ha i suoi rischi. Nel denunciare la logica perversa e le strategie occulte del dividi et impera del potere centralizzato l'autore si espone al rischio di essere considerato un buffone, oppure se considerato elemento di grave disturbo per le coscienze può rischiare la ghettizzazione, se non in alcuni casi l'incolumità e la vita (si pensi a Pasolini).

Spesso chi scrive viene messo in ridicolo o finisce per mettersi in ridicolo, come il poeta. In fondo già Baudelaire aveva parlato di perdita d'aureola del poeta. In Italia Gozzano si vergogna di essere poeta, Corazzini si definisce un piccolo fanciullo che piange, Palazzeschi invece più ludicamente un saltimbanco della propria anima e Vallini vuole vivere una vita tranquilla e meschina.

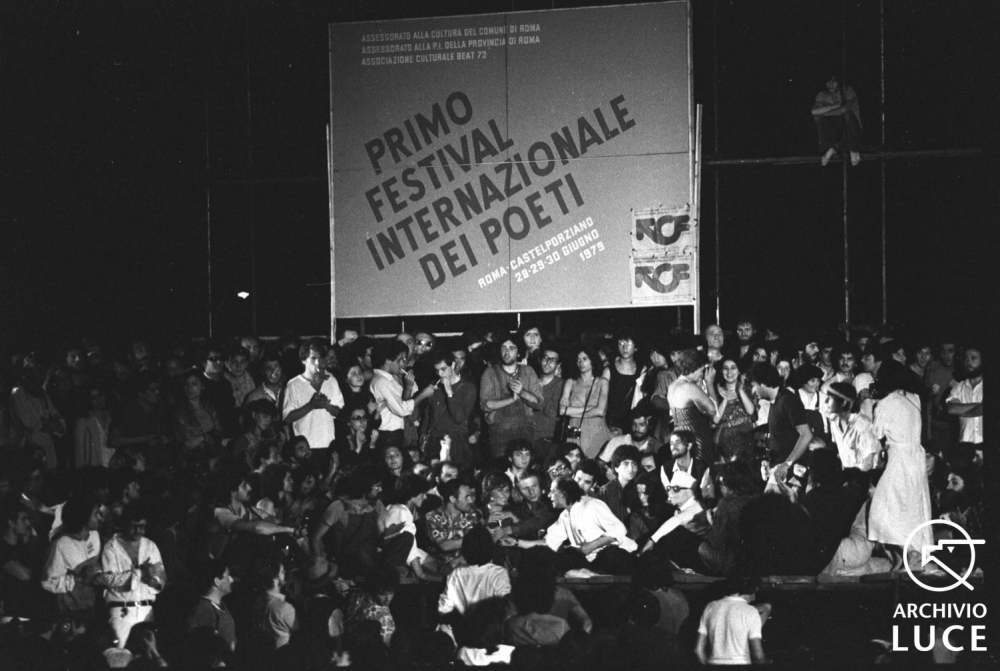

Mai come nel'900 il poeta è stato messo alla gogna. Viene considerato un buffone, però spesso non gli si concede la libertà di espressione. Il festival di poesia di Castel Porziano ne è l'esempio più lampante: fu un happening di 30000 persone, in cui poeti valenti furono contestati, denigrati, offesi e messi in ridicolo. Facendo zapping in una notte insonne anni fa ebbi modo di vedere su Rai 3 i documenti filmati di quel festival. Vidi una grande poetessa come Amelia Rosselli, contestata duramente da una ragazza -salita sul palco senza chiedere il permesso a nessuno- che le diceva in modo molto diretto che le sue poesie non significavano niente. Molti inoltre furono fischiati. Le loro performance poetiche furono spesso interrotte da urla e commenti volgari. Certamente va ricordato che in quegli anni il letterato era considerato un individuo sospetto, una persona che privilegiava l'isolamento alla partecipazione collettiva e all'impegno politico. C'era l'errata concezione che la poesia fosse un modo per evadere dalle grandi problematiche e una potenziale causa di isolamento e di separazione tra le persone. Però quei giovani non avevano il minimo rispetto per autori loro coetanei, che si mettevano così in gioco. Questa massa di giovani avevano un'altra scusa: non avevano capito i profondi mutamenti della poesia di quegli anni. La poesia non era più mera nominazione, piuttosto dalla seconda metà del '900 irrideva, demistificava, provocava, cercava lo shock: inventava. Per questa ragione le opere poetiche erano costellate da allitterazioni, nonsense, onomatopee, cortocircuiti verbali, lapsus, sillabazioni inusitate, ambiguità semantiche. Il poeta sembrava soffrire di disturbi del linguaggio, di strani tipi di afasie. La poesia non poteva più essere memorizzata, sembrava condurre all'amnesia delle parole. Ciò nonostante quella massa di giovani non cercava minimamente di capire, non chiedeva spiegazioni, ma giudicava senza sapere.

Pontedera, 2005