mag 012023

(Nella foto il poeta Leonardo Sinisgalli)

Nel 1959 lo scrittore e scienziato Snow pubblica "Le due culture", in cui tratta delle incomprensioni, delle divergenze, addirittura dell'incomunicabilità tra umanisti e scienziati. Scriveva che gli umanisti sapevano pochissimo di scienza, che gli scienziati sapevano pochissimo di arte e che quando si ritrovavano non avevano argomenti di conversazione. Insomma non parlavano più la stessa lingua. Le cose a mio avviso sono peggiorate in questi ultimi anni. Oggi c'è ormai una sola cultura, quella tecnologica-scientifica. Io affermerei che non esiste più la cultura umanistica in un mondo in cui tutto è cultura, in cui qualsiasi cazzata viene riconosciuta come elemento culturale. Oggi a onor del vero non è cultura ciò che un tempo era cultura, ma viene ritenuto cultura tutto ciò che è e porta business. Sono finiti i tempi in cui per diventare ragionieri o periti bisognava sapere abbastanza Pascoli e Montale. È finita l'epoca del latinorum! Purtroppo e per fortuna allo stesso tempo! Oggi basta qualche nozione umanistica raffazzonata, approssimativa ed en passant anche nei licei per andare avanti. Oggi c'è più tecnologia e i giovani sono più informatizzati, ma qualcosa abbiamo perso per strada, per esempio le giovani leve hanno perso senso critico e competenze linguistiche (prendendo con beneficio di inventario la tanto citata ricerca di Tullio De Mauro sul numero di parole conosciute dai ginnasiali). Sono finiti anche i medici di un tempo, che avevano una buona formazione umanistica, non solo perché magari avevano fatto il Classico ma perché leggevano molti romanzi, molti libri di poesie, molti saggi e andavano a vedere le mostre, etc etc. Oggi i professionisti e le persone di cultura versate in un campo specifico non sono curiose e onnivore come un tempo, perché pensano, a torto o a ragione, di togliere parte del loro tempo allo studio e all'aggiornamento della loro disciplina. Oggi la vita scorre frenetica, non c'è più tempo e poi in fondo decenni fa, nel secolo scorso, per una persona di buona cultura era un imperativo informarsi e rimanere aggiornata su tutto. Oggi nessuno lo esige più. Oggi ci sono anche laureati in discipline umanistiche disoccupati, precari o sottoccupati, mentre ci sono tecnici che non hanno studiato affatto e che guadagnano molto bene, addirittura sono così richiesti che non si trovano mai, spesso si dimostrano tronfi e maleducati (al limite della nostra capacità di sopportazione spesso). Qualcuno dirà che è la legge della domanda e dell'offerta. C'è inoltre nella mentalità comune l'affermarsi della supremazia degli ingegneri sugli umanisti. È la solita tiritera: ingegneria è necessaria, diventare ingegneri è più difficile. Sono gli stessi che considerano gli umanisti dei cretini per aver scelto quel corso di studi e li rispettano raramente, ovvero solo se si affermano culturalmente, anzi spesso solo economicamente. È vero che le facoltà umanistiche sono più facili di quelle scientifiche (a Pisa ad esempio il preside di ingegneria Villaggio aveva lasciato un cartello sulla sua porta dove era scritto "ingegneria deve essere difficile" e in quella facoltà i professori agli studenti impreparati tiravano il libretto universitario fuori dalla finestra). È vero che ci sono nelle facoltà umanistiche alcuni (non tutti) professori sessantottini, che dispensano buoni voti a molti. Ma è disonesto intellettualmente oltre che falso far passare il messaggio che tutti o quasi riuscirebbero, se si iscrivessero, a laurearsi in una disciplina umanistica, perché anche in queste facoltà esistono a onor del vero i ritiri. Che poi le nostre facoltà umanistiche sono più facili anche perché tutte le nostre scuole elementari, medie, superiori sono più umanistiche che scientifiche e Leopardi viene già fatto alle elementari, mentre le derivate e gli integrali vengono fatti in modo decente solo nell'ultimo anno del liceo scientifico! Che poi un conto è laurearsi in lettere e un conto è diventare letterati perché per fare la prima cosa bisogna studiare un centinaio o poco più di libri di testo, mentre per fare i letterati bisogna leggerne qualche migliaio! Che poi a ben vedere ci sono ingegneri e matematici tedeschi, inglesi, americani, cinesi, giapponesi, indiani che sono più preparati dei nostri italiani, mentre gli umanisti italiani sono rispettati e stimati in ogni parte del mondo, pur avendo lo svantaggio di scrivere in italiano, così poco diffuso nel mondo! Insomma bisognerebbe stare a vedere e considerare saggiamente in cosa consista veramente l'eccellenza. A onor del vero a ogni modo secondo la mentalità comune vale il detto "conta l'articolo quinto, ovvero chi ha i soldi ha vinto". Importante è fare soldi e non pensarci più, come cantava Angela Baraldi negli anni '90. Inoltre qualcuno dirà che ci sono troppi laureati in Italia (quando i dati dimostrano l'esatto contrario) o che comunque ci sono troppi laureati nelle discipline umanistiche, mentre invece le facoltà universitarie non formano tecnici. Obiezione fondamentale a questo tipo di discorso: l'Italia non eccelle nel mondo per gli ingegneri, i matematici o gli scienziati (ci sono nazioni che ci surclassano, come ho precisato prima), ma per la grande presenza di artisti, poeti, scrittori, per le bellezze naturali e artistiche, che non sappiamo valorizzare ancora. Ci sono nazioni con molte meno bellezze e molti meno capolavori che ci passano di gran lunga avanti nel turismo e soprattutto nel turismo culturale. Vengono chiamate città d'arte Firenze e Venezia, mentre molte più città italiane dovrebbero essere considerate città d'arte. Se borghi e città italiani venissero fatti veramente conoscere agli stranieri quanti alberghi, bed and breakfast, guide turistiche, bar, ristoranti, etc etc ci sarebbero in più rispetto a oggi? L'Italia potrebbe vivere quasi di rendita grazie al turismo culturale internazionale, senza inquinare e senza bisogno di industrializzarsi di più. Invece ogni governo spreca molte risorse economiche in spese militari e investe poco nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, del paesaggio, dell'ambiente. Invece vogliamo seguire l'onda. Vogliamo essere conformisti, seguire a tutti i costi gli altri Paesi più ricchi, senza renderci conto che non stiamo sfruttando adeguatamente le nostre risorse e specificità. Ma le controversie, le rivalità, gli antagonismi con il conseguente senso di superiorità, vero o presunto, non sono solo tra umanisti e persone con formazione scientifica. Che dire dei medici di condotta che non considerano i dentisti, dei medici che prendono in giro i veterinari, dei pedagoghi e dei sociologi che ce l'hanno con gli psicologi, degli psichiatri che non considerano minimamente gli psicologi, dei poeti che considerano incomprensibili e stupidi certi artisti concettuali, dei poeti che snobbano i cantautori, di certi pittori che considerano poco o niente i poeti contemporanei, dei normalisti della classe di scienze che si considerano superiori a quelli della classe di lettere e filosofia? Il rispetto reciproco spesso manca. Essendo assente il rispetto, spesso viene covato reciprocamente nell'animo di molti l'odio. Oggi la cultura è divisa più che mai e sempre più divisiva.

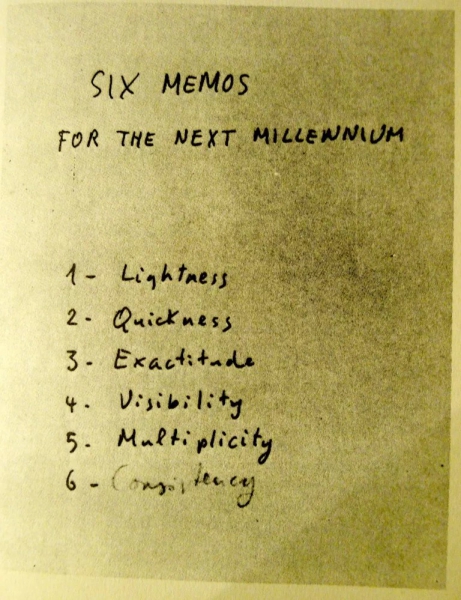

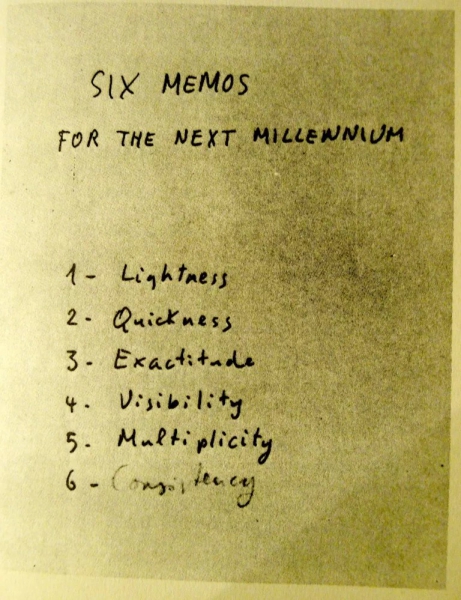

E dire che un tempo c'era il sapere unitario; c'erano nel Medioevo persone con una cultura enciclopedica come Dante. Nell'Umanesimo e nel Rinascimento c'erano artisti e scienziati come Leonardo da Vinci. E come non dimenticare Galileo che era un grande scienziato e secondo Calvino (lo scrive in "Lezioni americane") uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi? Nel 1600 in Toscana va ricordato anche Francesco Redi che fu medico e letterato. Bisogna ricordare che sempre nel corso del 1900 si poteva essere scientifici e umanisti allo stesso tempo; ci sono stati Primo Levi, Gadda (si veda su tutti "Meditazione milanese"), Sinisgalli (si veda il "Furor Mathematicus"). Oggi su tutto e su tutti prevale la specializzazione, anche se qualche voce inascoltata e fuori dal coro talvolta parla di interdisciplinarietà. Gli studiosi non vogliono essere tuttologi. Scelgono un ramo. Rinunciano alla globalità per eccellere in un campo. Non c'è niente di peggio al mondo d'oggi che invadere il campo di competenza altrui ed essere tacciato di essere un dilettante o un autodidatta ignorante! Ma oggi è anche molto difficile, quasi impossibile sapere tutto. In qualche ramo dello scibile si finisce sempre per essere analfabeti. Oggi è impossibile essere enciclopedici. Chi dice di sapere tutto è un illuso, un delirante o un impostore. Spesso è già difficile sapere tutto molto genericamente nel proprio ambito. Anzi mi correggo: spesso è già difficile avere un'infarinatura generale nel proprio ambito di competenza. Le persone che conoscevano, che sapevano tutto di tutto sono morte da tempo. Ci sono mille rami dello scibile; vengono pubblicati ogni anno tantissimi libri per ogni ramo del sapere. Neanche i critici letterari italiani riescono a stare dietro a tutte le novità poetiche ogni anno. È già molto difficile se non impossibile rimanere aggiornati nel proprio ambito di competenza. Figuriamoci sapere tutto!

dic 052022

Calvino e Pavese lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stesso Pavese a scoprire il talento di Calvino. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di Pavese, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”. Pavese si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega. Pavese era una figura di riferimento per molti. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo Calvino. I critici non si trovano minimamente d'accordo. C'è chi sostiene che Calvino considerò Pavese un suo maestro per tutta la vita; chi scrive che la Ginzburg e Calvino erano molto invidiosi di Pavese; chi ricorda l'affinità ideologica tra i due grandi scrittori, ma sostiene che avessero modi di intendere la letteratura diversi; c'è chi sostiene che Calvino era grato a Pavese e chi sostiene che in fondo non gli dimostrò molta riconoscenza in vita, ma solo a posteriori.

Nel 1953 Calvino ebbe modo di scrivere: "E posso dire che per me, […], l’insegnamento di Torino ha coinciso in larga parte con l'insegnamento di Pavese. La mia vita torinese porta tutta il suo segno; ogni pagina che scrivevo era lui il primo a leggerla; un mestiere fu lui a darmelo immettendomi in quell’attività editoriale per cui Torino è oggi ancora un centro culturale d’importanza più che nazionale; fu lui, infine, che m’insegnò a vedere la sua città, a gustarne le sottili bellezze, passeggiando per i corsi e le colline". C'era rivalità allora tra i due? C'era antagonismo? Oppure solo qualche incomprensione come succede anche tra sodali, tra migliori amici? Stilisticamente Calvino non sembra aver subito l'influsso di Pavese. La scrittura del primo era determinata dall'ossessione descrittiva e dalla completezza della resa della molteplicità fenomenica; quella del secondo dall'adesione alla vita, al flusso ininterrotto degli eventi e degli incontri: Calvino voleva descrivere il mondo, Pavese la vita dei suoi personaggi. Lo scrittore ligure era molto puntiglioso nel descrivere ambienti e personaggi. Pavese invece utilizzava un linguaggio meno esatto o comunque meno forbito, ma era sempre rigoroso ad ogni modo nella scelta dei vocaboli. Si potrebbe pensare che Calvino aveva un rapporto conflittuale con il linguaggio e che la sua scrittura fosse piena di revisioni e stesure. Invece Pavese aveva un rapporto più conflittuale con l'esistenza stessa, non riuscendo a venirne a capo. Pavese non riuscì a entrare nel pieno della vita, per tutto il suo tempo però fu un osservatore partecipe, come nei suoi romanzi. In Calvino tutto il suo intelletto era proteso verso il linguaggio, che doveva rappresentare in modo esatto le cose e le persone. In Pavese il linguaggio meno esatto ma pur sempre molto accurato doveva trovare l'essenza stessa della vita: entrambi si ponevano quindi degli obiettivi molto impegnativi, forse irrealizzabili. Se si analizza un singolo periodo potrebbe sembrare di primo acchito che chiunque possa scrivere come Pavese, ma lui fu il primo a scrivere in quel modo e al contempo va detto che ci voleva il retroterra culturale di un grande intellettuale per imbastire i suoi romanzi. Come ebbe modo di scrivere lo stesso Calvino c'era sempre qualcosa di sottinteso nei romanzi di Pavese; c'era sempre qualcosa di sottaciuto e fu definito per questo "reticente". Pavese quindi solo apparentemente poteva considerarsi uno scrittore semplice, anche se la lettura dei libri di Calvino per la loro ricchezza lessicale mette alla prova un lettore non letterato, richiede talvolta l'utilizzo del vocabolario. Il primo romanzo di Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno" in un certo qual modo da un punto di vista tematico, contenutistico, stilistico poteva avere dei punti in comune con le opere di Pavese, ma successivamente Calvino si dimostrò realista-favolistico, mentre Pavese un neorealista con il mito delle Langhe. Calvino fu creatore di miti e di archetipi, mentre Pavese li prese direttamente dalla sua realtà quotidiana per poi metterli sulla carta. Calvino dimostra tutta la sua creatività, pescando a piene mani dalla fantasia; Pavese attinge invece dalla quotidianità, è maestro impareggiabile nel descrivere la vita della sua epoca. In Pavese ci sono le Langhe e la Torino di quegli anni; talvolta sembra che invece dello sfondo siano dei veri protagonisti dei romanzi: comunque sono determinanti, hanno un ruolo non marginale nella sua narrativa. Forse è proprio per questo che il mondo di Pavese oggi può apparire più distante e meno attuale, mentre Calvino che ha scritto opere più scientifiche come "Palomar" e "Le cosmicomiche" sembra più attuale e per niente datato. Va ricordato a tal proposito che Calvino morì nel 1986, mentre Pavese solo nel 1950: lo scrittore ligure perciò ebbe modo di intuire e intravedere alcuni aspetti della nostra realtà odierna, mentre Pavese è ormai relegato in un'altra epoca più lontana. Forse Pavese ha meno da dirci oggi rispetto a Calvino e noi stessi possiamo capirlo di meno rispetto a Calvino.

Il successo attuale della narrativa di Calvino probabilmente è dovuto al fatto che insieme a Rodari venga considerato uno scrittore per bambini, a differenza di Pavese, che forse viene ritenuto più cupo e più drammatico, insomma meno adatto per gli studenti. Questo non rende pienamente giustizia a nessuno dei due: Calvino con la trilogia de I nostri antenati, che raccoglie i romanzi “il visconte dimezzato”, “Il barone rampante e “Il cavaliere inesistente”, compie delle riuscite metafore dell'intellettuale della sua epoca (e questi libri sono perciò a doppio fondo, hanno una doppia chiave di lettura), mentre lo stesso Pavese, seppur tragico e suicida, può essere un esempio per tutti come uomo, intellettuale e scrittore antifascista. Si potrebbe affermare che Calvino fu più gnoseologico e Pavese più esistenziale, pur essendo entrambi accomunati dalle stesse idee politiche. Il modo di approcciare la realtà fu quindi completamente differente. La scrittura di Calvino sembra inimitabile, inarrivabile, sembra sempre così difficile, irraggiungibile, quasi perfetta. La scrittura di Pavese sembra più sciatta, mai impreziosita con vocaboli non comuni, apparentemente a uso e consumo di tutti, mentre in realtà a un'analisi più attenta non è così perché anche lo stile pavesiano richiede molto talento, molto studio, molto impegno. Ci sembra di poter affermare che nell'epoca in cui vissero Pavese ebbe più successo, mentre oggi è caduto più nell'oblio, a differenza di Calvino che oggi è in auge, ormai di moda. Attualmente leggere i libri di Calvino è un must, è un dovere a cui non si deve sottrarre una persona dalle buone letture. Ma Calvino e Pavese si capirono? Calvino dichiarò che non aveva mai presagito niente delle volontà suicidarie dell'amico. Forse entrambi erano tutti presi a livello intellettuale da mettere da parte le vere ragioni di vita. Viene da chiedersi quanti anni bisogna frequentare e vivere fianco a fianco con una persona per capirla davvero. A volte nonostante una frequentazione assidua le persone sono mondi lontani che si sfiorano appena, ma che non si incontrano veramente. Forse Calvino scoprì veramente quel che covava segretamente nell'animo Pavese solo dopo aver pubblicato le sue opere postume. In “Sono nato in America…Interviste 1951 – 1985” (a cura di Luca Baranelli) lo scrittore ligure dichiarò: "Conobbi Pavese dal ’46 al ’50, anno della sua morte. Era lui il primo a leggere tutto quello che scrivevo. Finivo un racconto e correvo da lui a farglielo leggere. Quando morì mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo: che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e tutta una serie di manie che erano tanti sistemi di difesa, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Difatti era proprio così, per quegli anni in cui lo conobbi io, che forse furono gli anni migliori della sua vita, gli anni del suo lavoro creativo più fruttuoso e maturo, e d’elaborazione critica, e di diligentissimo lavoro editoriale". Il lascito intellettuale dei due fu molto differente non solo a livello narrativo ma anche per così dire saggistico; il testamento di Pavese fu "Il mestiere di vivere" fatto soprattutto da riflessioni esistenziali, mentre quello di Calvino fu "Lezioni americane", costituito da intuizioni letterarie e culturali.

Comunque il critico letterario Guido Davico Bonino dichiarò, ricordando una conversazione avuta con Calvino: "Mi disse: io ho addosso ancora il rimorso pieno di non aver fatto quello che avrei dovuto per impedirgli di fare la scelta finale. C'era un affetto fortissimo di Pavese per Calvino. E schiettissimo". Calvino non aveva capito nel profondo Pavese. Forse si può affermare che la loro stima e la loro conoscenza fu soprattutto letteraria, intellettuale. Calvino non afferrò pienamente il tormento, il disagio esistenziale del suo maestro o presunto tale. Sempre su Calvino come critico letterario ci sono luci e ombre. Da una parte fu il talent scout di Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo. Dall'altra dimostrò una idiosincrasia per il grande Guido Morselli, morto suicida e inedito (la cui scoperta fu dovuta a Calasso, che lo pubblicò postumo con Adelphi). Su Calvino poteva raccontarci qualcosa di interessante fino a poco tempo fa Eugenio Scalfari, suo compagno di liceo e amico. Sicuramente il grande scrittore ebbe una personalità complessa e ricca di sfaccettature. A ogni modo non bisogna mitizzare troppo gli scrittori e ciò non significa non apprezzarne il talento o la genialità. Sono esseri umani come tutti con i loro difetti, con le loro pecche e quindi ogni ritratto non deve essere una immaginetta votiva, come vogliono alcuni.

giu 222022

La fantascienza, nonostante i capolavori di Asimov e P. Dick, è stata per molto tempo considerata un genere minore. Eppure descrive le nostre paure, le nostre angosce, anticipa i tempi, ci proietta nel futuro. Non tratta solo delle invasioni degli alieni o di macchine del tempo. Talvolta alcuni racconti sono incentrati sullo straniamento, inteso come rovesciamento di prospettiva: si veda ad esempio il celebre racconto breve di F. Brown “La sentinella”. La fantascienza talvolta è il futuribile e stimola la fantasia, che è fondamentale per la conoscenza umana. Anche la letteratura combinatoria di Perec, Queneau, Calvino può stimolare l’immaginazione. E che dire dei celebri racconti di Borges o di Augusto Monterroso? Anche questa letteratura come la fantascienza si volge agli infiniti possibili, descrive universi paralleli. Per Popper la scienza è fatta di congetture e confutazioni. Gli scienziati devono usare la fantasia per formulare ipotesi. Lo stesso Einstein sosteneva che “la logica porta da a a b, mentre l’immaginazione porta ovunque”. La scienza per noi uomini comuni procede dall’ignoto al noto, ma per i ricercatori procede dal certo (i dati) al probabile (le scoperte, le nuove teorie). La fantascienza ci mostra “Le meraviglie del possibile” (dal titolo di una celebre antologia di racconti). Possiamo esercitare la nostra fantasia, ma oggi non sappiamo come nascono certe intuizioni. È difficile essere individui veramente completi o come si suol dire saper utilizzare entrambi gli emisferi. Alcune persone giungono all’insight, riescono a ristrutturare cognitivamente un problema e a risolverlo, ma non sappiamo il motivo. Possiamo per ogni scoperta scientifica descrivere l’intuizione che ha portato alla soluzione, ma non possiamo definire in modo esaustivo e calzante l’intuizione: ogni definizione generica per ora è astrusa. Forse potremmo dire che l’intuizione è una illuminazione, un salto intellettivo fondamentale per il problem solving. Niente di più. Possiamo solo affermare che noi esseri umani siamo fortunati perché i nostri stati mentali corrispondono con la realtà. Possiamo anche affermare che non sappiamo se il progresso sia infinito perché non sappiamo se la conoscenza umana sia infinita. Realisticamente potremmo dire che se non sappiamo risolvere certi rompicapo per un meccanismo di compensazione vorrà dire che ne sapremo risolvere altri. Un’altra cosa da tenere presente è che bisogna sempre usare il rasoio di Occam: non si deve moltiplicare gli enti. Lo stesso Einstein era dell’idea che si doveva togliere, levare. Infatti affermò che bisogna rendere le cose nel modo più semplice possibile ma senza semplificarle. Gianni Rodari ha scritto una grammatica della fantasia, analizzando tutti gli usi della parola e tanti modi per inventarsi storie. In ambito scientifico e nella psicologia del pensiero sono state scritte migliaia di guide alla creatività, ma questa rimane allo stato attuale delle conoscenze un mistero. Per Enrico Fermi la creatività scientifica poteva essere stimolata cercando di fare stime approssimative e insolite come ad esempio cercare di calcolare quanti accordatori di pianoforti c’erano in un paese di un certo numero di abitanti o come calcolare quante bevande di una certa marca vendesse in una settimana un negozio di alimentari in una certa città. Molto spesso i suoi studenti rimanevano spiazzati dalle sue domande. Solo pochi dimostravano una certa capacità analitica. L’analisi di un problema può essere nota. Sappiamo quali sono le regole della logica deduttiva e induttiva. La questione controversa è come giungere alla sintesi e non all’analisi. Secondo Piaget per risolvere i rompicapo scientifici bisogna avvalersi del pensiero ipotetico-deduttivo, si deve cioè pensare a ogni possibile combinazione e a ogni possibile aspetto del problema. In una parola sola bisognerebbe vagliare tutte le ipotesi. Secondo alcuni psicologi la creatività può essere stimolata con il brainstorming, la meditazione, il training autogeno, delle lunghe camminate, il bere caffè, stare a contatto con la natura. Talvolta si tratta di riformulare il problema, altre volte si deve cercare nuove associazioni idee. Molto spesso bisogna chiedersi cosa succederebbe se si facesse in un altro modo, ma ciò che è difficile è trovare il modo giusto. Talvolta si ha la sensazione che alcuni scienziati si inventino col senno del poi nuove teorie della conoscenza scientifica. La stessa epistemologia può essere illuminante come filosofia della scienza, ma può lasciare a desiderare come metodologia della ricerca scientifica. Si pensi solo a Lakatos che teorizza l’anarchia metodologica. Insomma si brancola ancora nel buio o quantomeno si procede a tentoni in un terreno accidentato. C’è anche chi ritiene che la creatività non esista o che sia una terra di nessuno e che non si debba fare una mitologia del lampo di genio. Per queste persone sarebbe solo questione di fortuna e come pensava Pasteur “la fortuna aiuta le menti preparate”. Sicuramente gli scienziati procedono per prove ed errori. In fondo i comportamentisti scoprirono che anche questa era una forma di apprendimento efficace.

Dopo aver accennato molto sinteticamente alla relazione tra scienza e fantascienza, vorrei trattare del genere distopico, in particolare del genere post-apocalittico, anche se non sono un cultore della materia. Alcune volte certe distopie si sono avverate, ma vorrei ora parlare di alcuni dubbi che ho su certi romanzi e certi film. Ci siamo evoluti culturalmente ma non cerebralmente rispetto a migliaia di anni fa. Per creare utensili tipici degli uomini primitivi ci vogliono oggi pazienza certosina e ore di lavoro. Hanno fatto degli esperimenti con degli studenti universitari. Si pensi che non è affatto semplice accendere il fuoco senza fiammiferi, senza accendino o senza gas. Siamo come si suol dire dei nani sulle spalle dei giganti. Tutte le conquiste della nostra civiltà occidentale, ovvero tutti gli artefatti della tecnologia li diamo per scontati, eppure senza di essi non avremmo mai avuto la nostra zona di comfort, la nostra qualità della vita e la nostra aspettativa di vita. Essere umani significa vivere in società e avvalersi delle competenze altrui. Tutto questo mi ricorda un racconto breve di Calvino in cui il protagonista non sa allacciarsi le scarpe e ha bisogno di qualcuno per questo. Nessuno di noi è veramente autosufficiente. Bisognerebbe ricordarselo più spesso. Queste cose mi sembrano in genere sottovalutate o addirittura non prese in esame dagli scrittori che si immaginano scenari post-apocalittici. Gli stessi scrittori molto spesso non ci forniscono motivi plausibili per cui uno o pochissimi sono sopravvissuti e invece il resto dell’umanità no. Mi sembrano a mio modesto avviso ipotesi illogiche, poco realistiche e oserei definirle impossibili. Qualcuno potrebbe chiamarle controfattuali. Insomma per scenario post-apocalittico si intende la fine dell’umanità meno uno o meno pochissimi: un controsenso se pensiamo a rigor di logica. Così come nei libri di questo genere gli autori non si soffermano mai sulle conseguenze psicologiche che avrebbe la deprivazione sociale del protagonista o dei protagonisti. Uno scenario post-apocalittico potrebbe avere dei risvolti positivi dal punto di vista ecologico, ma nutro dei seri dubbi che potrebbe averli dal punto di vista antropologico. Però è solo questione di punti di vista. Siamo nell’ambito dell’opinabile. Nessuno sa con certezza cosa accadrebbe e come reagirebbero i sopravvissuti. Queste sono le critiche che faccio io. Naturalmente siamo nel genere fantascientifico che non è solo science fiction ma in cui si può conciliare l’inconciliabile, immaginare l’inimmaginabile; un genere che è contrassegnato anche dal gusto del paradosso. Comunque io nutrirò sempre delle perplessità riguardo a questo genere. Spesso viene trattato uno scampolo di umanità sopravvissuta a una catastrofe superficialmente dal punto di vista umano. Non è questione in questi casi di immaginare per assurdo, attività più che lecita. Anche quando si vuole descrivere un universo parallelo lo si deve però fare in modo completo e senza tralasciare elementi essenziali. Spesso nella fattispecie vengono omesse alcune qualità e caratteristiche fondamentali, imprescindibili dell’essere umano. Ammettiamo pure che tutto sia possibile (anche l’impossibile) nel futuribile, ma l’essere umano dovrebbe essere considerato ancora umano. Come scrisse Terenzio: “sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me”. A mio modesto avviso i libri di questo genere non contemplano a sufficienza l’interdipendenza degli esseri umani, solo per fare un esempio. Purtroppo gli ingegneri hanno bisogno di medici, i medici hanno bisogno di ingegneri, ma anche i barbieri hanno bisogno di altri barbieri, i medici hanno bisogno di altri medici, i preti hanno bisogno di altri preti, gli psichiatri di altri psichiatri supervisori, eccetera eccetera. Qualsiasi comunità si basa sulla divisione del lavoro, che significa anche suddivisione delle competenze. Senza uno straccio di comunità il singolo individuo vivrebbe pochissimo. La cosiddetta “sospensione di incredulità” a mio avviso deve essere supportata da conoscenze scientifiche e da una ricostruzione attendibile dal punto di vista psicologico, sociologico, antropologico. Questa formula “sospensione di incredulità” può significare anche credere all’incredibile, esattamente come una religione (solo che la fantascienza fino ad ora non ha mai fatto miracoli). Qui forse non si tratta più di ragionare, criticare costruttivamente. Il vero discrimine forse è quello di credere o non credere. Più esattamente lo scrittore in questi casi immagina per assurdo e il lettore crede per assurdo. Tutti i cultori della fantascienza hanno il diritto di ragionare per assurdo. E gli altri? I miscredenti non possono ragionare in modo non dico razionale ma ragionevole? È forse da stolti per esempio cercare l’intellegibile in questo mondo assurdo? Calvino inoltre sosteneva che la creatività fosse costituita da una fetta di pane con la marmellata: mi dispiace ma spesso trovo questo genere troppo melenso e senza adeguate infrastrutture. È vero che in caso di scenario post-apocalittico le strutture economiche e le sovrastrutture ideologiche verrebbero meno ma le infrastrutture psichiche ad esempio rimarrebbero. Bisogna considerare ciò. Altrimenti la rappresentazione è distorta e falsa. Altrimenti “l’esperimento mentale” e l’esercizio di immaginazione servono a poco. Molto probabilmente siamo tutti o quasi “polli di allevamento” come cantava Gaber. Non resisteremmo che qualche giorno in uno scenario del genere. Molto probabilmente non sapremmo far fronte alle emergenze e ai pericoli della natura. Fanno corsi di sopravvivenza per manager, reality televisivi in cui i partecipanti vivono per qualche giorno in situazioni estreme. Però ci sono sempre tutor oppure delle troupe che li supportano. Se questi soggetti fossero lasciati soli a sé stessi avrebbero vita molto breve. Se si pensa invece al genere post-apocalittico come critica all’antropocentrismo e alla società attuale a mio modesto avviso ciò può essere più utile. Ritengo anche che questo genere potrebbe far scaturire degli interrogativi di fondo interessanti: che ne sarebbe in condizioni così estreme di tutte le mutazioni antropologiche e dell’uomo postumano? Cosa succederebbe all’uomo non più inserito in una società fondata sulla creazione di falsi bisogni come scriveva Marx? Cosa sarebbe veramente necessario? Ma mi chiedo anche se abbiamo veramente bisogno di essere stimolati dalla fantascienza per porsi questi interrogativi. In fondo per riflettere sul destino del nostro pianeta basta leggere una intervista di un astronauta, che in orbita ha provato dolore per questo mondo e ha sentito un vero legame con la Terra. Abbiamo veramente bisogno del genere post-apocalittico per meditare su una umanità veramente autentica e su una esistenza veramente autentica? Nello scenario post-apocalittico che cosa resta dell’uomo? Non c’è più ricambio cellulare e non rimarrà più niente della pelle morta nel corpo del pianeta. A mio avviso non vengono prese in esame tutte le caratteristiche umane in modo veritiero. Vengono per così dire falsate. Per analizzare e descrivere la natura umana e le dinamiche sociali, anche quelle di poche persone, a mio avviso non bisogna pensare l’homo homini lupus e neanche l’homo homini deus ma semplicemente l’homo homini homo. Mi sembra che alcune problematiche dell’essere umano vengano tralasciate in certi romanzi e in certi film. Forse lo fanno per questione di sintesi, forse rispettare i canoni della letterarietà. La casistica della vita allo stato brado non è infinita ma quasi. Forse lo fanno per esigenze di spazio o per non essere particolarmente crudi. Forse certi dettagli non interesserebbero che pochi lettori e preferiscono sorvolare. Ci sono ancora oggi popoli che vivono in tribù allo stato quasi primitivo. Forse è più educativo leggere qualcosa sui loro usi e costumi che leggere una distopia. Però naturalmente è una mia opinione, senza nulla togliere alle visioni e alle intuizioni degli scrittori di fantascienza. Infine vorrei sottolineare che di solito gli scrittori di fantascienza talvolta sono degli scienziati ma di solito hanno scarse conoscenze sociologiche, psicologiche, antropologiche. Infine faccio una considerazione molto amara. Per quel che mi riguarda sono dell’idea che la cosiddetta normalità ci sta conducendo all’estinzione della specie. I cosiddetti folli al massimo commettono qualche omicidio o suicidio: roba da niente al confronto! Per non parlare poi della cosiddetta demopatia strettamente connessa all’oligarchia patologica (ed entrambe ampiamente tollerate)! La normalità tanto sbandierata non esiste di fatto. Questo è un mondo folle e di folli. Quando c’erano i manicomi qualcuno diceva e scriveva che i pazzi erano fuori. Siamo così sicuri che i normali siano veramente normali e i folli veramente follii? Per il momento sono solo apocalittico e non ancora post-apocalittico.

giu 162022

"Forse un mattino andando in un’aria di vetro,

arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo:

il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro

di me, con un terrore di ubriaco.

Poi come su uno schermo, s’accamperanno di gatto

alberi, case, colli per l’inganno consueto.

Ma sarà troppo tardi; ed io me n’andrò zitto

tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.”

Il poeta immagina di camminare al mattino in un’aria cristallina, rarefatta. Tutto a un tratto immagina di volgersi e vedere il nulla. Lo scrittore Italo Calvino, in occasione della celebrazione degli ottanta anni di Montale, ha fornito una spiegazione originale, a tratti alquanto suggestiva di questa poesia. Per Calvino il cardine della lirica è l’espressione “Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. Calvino scrive che la mancanza di un occhio dietro la nuca è sempre stato un limite percettivo per l’uomo. Sostiene però che una delle invenzioni più strabilianti della tecnologia moderna sia lo specchietto retrovisore delle automobili perché permette di vedere il campo posteriore, prima di allora invisibile. Eppure nonostante queste argomentazioni scrive che il poeta anche con uno specchietto retrovisore vedrebbe alle sue spalle “una voragine vuota senza limiti”. Calvino cita un animaletto mitologico nella zoologia fantastica di Borges: l’hyde-behind. Nei boschi i taglialegna per quanto possono voltarsi velocemente non potranno mai vedere davvero l’hyde-behind. Secondo Calvino nella poesia il protagonista riuscirebbe a scorgere l’hyde-behind nella sua vera essenza, ovvero il nulla. Per quanto questa analisi sia creativa e suggestiva, ritengo che non corrisponda assolutamente al vero. Secondo l’interpretazione di Calvino il tema principale della lirica sarebbe percettivo-conoscitivo. Intendiamoci: se fosse unicamente un problema percettivo si tratterebbe di una zona morta della percezione, di quella che gli esperti del settore chiamano macchia cieca. Il tema principale di “Forse un mattino andando” secondo Calvino è come possa esistere una porzione di reale inconoscibile o almeno sconosciuta ai propri occhi e infine alla propria coscienza. “L’uomo che si volta” e vede il nulla alle sue spalle, riesce forse a girarsi più rapidamente della messa a fuoco del suo campo visivo, che per questo motivo in quel determinato frangente non è ancora abbastanza nitido ed esteso da fornire immagini dell’ambiente circostante. Percepisce il nulla o meglio “il nulla che c’è”. Quel vuoto sarebbe quindi la risultante di un suo corto circuito mentale, di cui è cosciente, così come è consapevole qualsiasi persona, quando chiude gli occhi abbacinati dal sole, che i fosfeni sono barlumi causati da una reazione chimica delle pupille, quindi da un atto individuale, soggettivo. Secondo l’interpretazione di Calvino l’uomo che si volta non lascia il tempo alle immagini di accamparsi sulla superficie bidimensionale delle retine, oppure il suo voltarsi repentino è più veloce dell’impulso nervoso (ma quando mai?), che trasporta l’input sensoriale tramite il nervo ottico alla corteccia visiva. Comunque sia l’interpretazione di Calvino della poesia porta a concludere che “l’uomo che si volta” ha scoperto un’antinomia della percezione, una fallacia ottica, che arresta in quel momento il desiderio di conoscere e di esperire, infatti si ritrae e si ripiega su sé stesso, nel suo segreto. Tutto questo è basato su un presupposto: ogni uomo nel corso della sua vita servendosi di inferenze visive riesce a creare delle invarianti percettive, e insieme a queste un mondo fenomenologico completo e coerente. La certezza soggettiva della coerenza di questo mondo va in frantumi nella poesia di Montale. Ma Calvino non ne fa solo una questione percettiva, ma anche conoscitiva. Infatti scrive che quel qualcosa che avviene non riguarda il nervo ottico, bensì il cervello umano. Invece io penso che la vera tematica di questo “Osso di seppia” sia esistenziale e metafisica, non percettivo-conoscitiva. A mio avviso “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me” riveste la stessa connotazione esistenziale di altre espressioni montaliane come “la maglia rotta nella rete” e “l’anello che non tiene”. A mio avviso Montale in questa poesia rifiuta “l’inganno consueto” della molteplicità fenomenica. Rifiuta qualsiasi rappresentazione gnoseologica del mondo. A favore di questa mia presa di posizione cito un’intervista radiofonica di Montale del 1976 in cui dichiarava: “avendo sentito fin dalla nascita una totale disarmonia con la realtà che mi circondava, la materia della mia ispirazione non poteva essere che quella disarmonia…..Ritengo che si tratti di un inadattamento…”. Il critico Contini scrive a proposito della condizione esistenziale di Montale: “la differenza costitutitva fra Montale e i suoi coetanei sta in ciò che questi sono in pace con la realtà, mentre Montale non ha certezza del reale”. Il critico A.Jacomuzzi invece scrive: “mentre nell’ambito e nella tradizione della poesia pura la condizione metafisica è essenzialmente un dato acquisito, una ipotesi non verificata, in Montale essa si atteggia come problema, come un dato da interrogare, un significato da cogliere”. Il senso di questa poesia di Montale per me è la sua disillusione, il suo disincanto nei confronti della realtà fenomenica. Montale non è certo dell’esistenza delle cose, fino a quando non coglie uno slancio vitale nelle sue muse. La sola immanenza non gli è affatto sufficiente. Ecco perché crede ciecamente - come dichiarò in una sua intervista - che “immanenza e trascendenza non sono separabili”. Questo incontro tra immanenza e trascendenza riesce ad esperirlo solo in rari momenti, quando riesce a trasfigurare una figura femminile, a vedere nella donna la personificazione di una cifra sovrasensibile. Ma se questa agnizione da un lato lo gratifica, dall’altro si accorge di non possedere quello slancio vitale della figura femminile e di appartenere alla “razza idiota degli eletti” (“Ti guardiamo noi della razza/ di chi rimane a terra”). In mancanza di questa idealizzazione della donna, di questa epifania fulminea Montale vedrebbe “il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me”. A controprova di questa mia supposizione esiste una poesia di Satura II, intitolata “Gli uomini che si voltano” in cui è scritto:”non apparirai più dal portello/ dall’aliscafo o da fondali d’alghe,/ sommozzatrice di fangose rapide/ per dare un senso al nulla. Scenderai/ sulle scale automatiche dei templi di Mercurio/ tra cadaveri in maschera,/ tu la sola vivente,/ e non ti chiederai se fu inganno”. Nel seguito di questa lirica Montale scrive: “Sono colui/ che ha veduto un istante e tanto basta….”. Montale quindi non cerca in modo categorico la descrizione della complessità del mondo. Non cerca di creare un modello in miniatura dello scibile umano. Non ha mai inteso la letteratura come fonte di Conoscenza razionale. Nel poeta ha sempre prevalso lo scetticismo nei confronti di qualsivoglia raffigurazione della realtà. Da questo punto di vista ha sempre abbandonato ogni minima speranza di certezza e ha sempre navigato nel mare aperto del dubbio. A mio avviso il suo interesse esclusivo è stato quello di trovare il punto d’incontro tra immanenza e trascendenza nella donna. Verrebbe ora da chiedersi: come mai Montale non ha mai idealizzato la Mosca, ovvero sua moglie? Probabilmente perché ricercare in lei l’anello di congiunzione tra umano e divino, avrebbe comportato considerarla una sorta di divinità. Montale scrive sulla Mosca, solo al momento della sua scomparsa. Per dirla alla Klein scrive per rielaborare il lutto. Secondo la Klein infatti ogni artista crea perché avverte il senso d’angoscia di una separazione (reale o fittizia), vissuta come perdita di sé e dell’altra persona. Nel discorso amoroso R.Barthes ci ricorda che “c’è sempre una persona a cui ci si rivolge, anche se questa persona è solo allo stato di fantasma”. Gli Xenia e i Mottetti di Montale possono allora essere considerati una sorta di surrogato dell'”oggetto transizionale” - per usare il termine di Winnicott - perché permettono al poeta di riappropriarsi di una immagine a lui cara, pur vivendo al contempo in modo cosciente e realistico la perdita terrena della mosca. Petrarca e Dante hanno angelicato Laura e Beatrice. I loro amori non corrisposti hanno fatto soffrire loro le pene dell’inferno. Ma nonostante ciò nei brevi componimenti dedicati alla consorte scomparsa non esiste traccia di idealizzazione della donna e neanche di compiacimento del dolore. Le muse di Montale non sono donne irraggiungibili e neanche la propria donna. Le sue muse sono amiche (Arletta, Clizia) e diventano muse solo in determinati e rari istanti. E senza queste muse “intermittenti”, da cui è sentimentalmente distaccato, Montale vedrebbe il nulla alle sue spalle ed il vuoto dietro di sé. Sono queste presenze raramente angelicate, che lo salvano dal nichilismo e dalla negazione del reale.