ott 042023

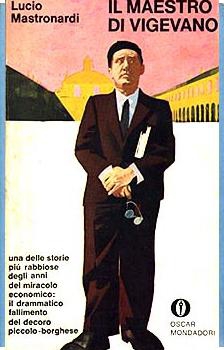

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.

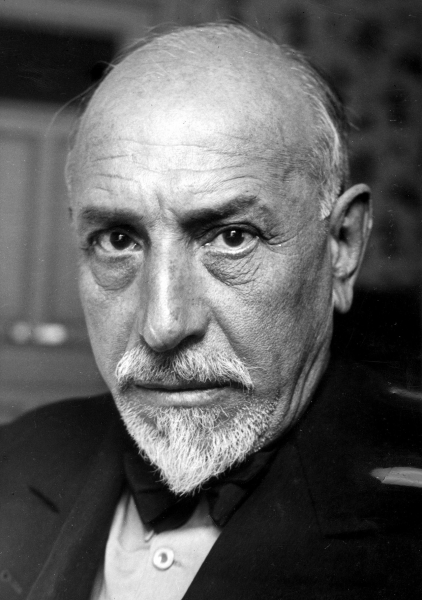

Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.

Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.

Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.

Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.

set 202023

Per secoli e secoli i poeti seguivano gli stessi canoni estetici. Rispettavano le regole della metrica. Scrivevano endecasillabi canonici. Talvolta li alternavano con dei settenari. Da Lucini in poi ci fu la diffusione del verso libero. Oggi la stragrande maggioranza dei poeti scrive in versi liberi, va a capo quando vuole. Nel Novecento abbiamo visto molte rivoluzioni copernicane nell'ambito della lirica. Hanno creato nonsense, calligrammi, montaggi. È comparsa anche la poesia concreta (a sua volta suddivisibile in poesia visiva e poesia sonora). Poi nell'epoca del postmoderno hanno pensato anche a delle sperimentazioni multimediali come la poesia elettronica (videopoesia e computer poetry). Da un lato, qui in Toscana, sembrava esserci la riscoperta dell'oralità con l'organizzazione di serate di poesia estemporanea, dove i poeti improvvisavano in ottava rima. Si sono diffusi, in tutta la penisola, anche gli slam poetry, importati in Italia dal poeta Lello Voce. Dall'altro lato sembrava che il virtuale avesse preso il sopravvento sui media tradizionali. Negli ultimi tempi sembra che sia sempre più difficile incasellare la poesia in una definizione, visto e considerato che ogni decennio nasce una nuova forma di poesia.

I poeti di ricerca sperimentano. Uno dei padri nobili di questa sperimentazione fu Burroughs con il cut-up, che consisteva nel tagliare parole dai quotidiani, mischiare e creare poesie. Oggi i poeti di ricerca utilizzano l'eavesdropping, cioè l'intercettazione di una frase di una conversazione origliata. In questo caso non c'è alcuna autorità autoriale. I poeti di ricerca italiani si rifanno spesso al Flarf, movimento di avanguardia, creato da Gary Sullivan. Quest'ultimo utilizzava Google per scrivere poesie, assemblava i materiali verbali più eterogenei e definiva infatti il Flarf "un PC fuori controllo". Anche i poeti di ricerca nostrani si dilettano nel googlism, cioè nel comporre poesie, assemblando i risultati su un determinato argomento, chiedendo quindi a Google. In questo caso utilizzano l'intelligenza collettiva del web. Ricordo che il primo ad utilizzare il computer, un IBM della Cariplo, fu Nanni Balestrini nel 1962. Il poeta ideò un algoritmo e il computer generò una poesia, che sembra scritta da un poeta umano[1]. I poeti di ricerca si cimentano anche nel New Sentence, ovvero in frasi "paradossali", spesso pseudoaforismi, pseudosentenze. All'estero alcuni autori creano poesie con i messaggi spam di posta elettronica. Sempre all'estero è diffuso il "found poem", che nasce prelevando materiali da varie fonti (discorsi di politici, frasi di film, discorsi di star, eccetera eccetera), talvolta elaborandoli e altre volte no, e mischiandoli assieme. Esistono anche la micropoesia, ovvero un tipo di poesia brevissima al massimo di 140 parole, come i cinguettii su Twitter, e la poesia captcha, in cui estrapolano il testo scaturito dall'omonimo software. Recentemente in Italia il fotografo Silvio Belloni ha ideato la poesia dorsale, che consiste nel creare liriche, connettendo i titoli dei libri. Però la poesia dorsale, per ora, è praticata a livello, diciamo così, dilettantesco. Qualcuno ha sollevato dei dubbi sulla correttezza di questi metodi. Si tratterebbe di parole prese in prestito. D'altronde non esistono regole ferree nella "Fantastica" della poesia: è ammessa qualsiasi tecnica in quella che Rodari chiamava "Grammatica della fantasia".

Il gruppo 63 voleva ridurre l'io, ma non eliminarlo perché è impossibile. Alfredo Giuliani scriveva nel 1961, introducendo l’antologia de Novissimi, che “La ‘riduzione dell’io’ è la mia ultima possibilità storica di esprimermi soggettivamente“. I motivi di questa riduzioni erano plausibili. Infatti Giuliani continuava così: "Io credo si debba interpretare la ‘novità’ anzitutto come un risoluto allontanamento da quei modi alquanto frusti e spesso gravati di pedagogia i quali perpetuano il cosiddetto Novecento mentre ritengono di rovesciarlo con la meccanica dei ‘contenuti’. Ciò che molta poesia di questi anni ha finito col proporci non è altro che una forma di neo-crepuscolarismo, una ricaduta nella ‘realtà matrigna’ cui si tenta di sfuggire mediante schemi di un razionalismo parenetico e velleitario, con la sociologia, magari col carduccianesimo". I futuristi volevano eliminare l'io lirico[2], usando i verbi all'infinito. La poesia di ricerca[3] vorrebbe escludere l'io lirico. Alcuni autori si lasciano scappare la frase "va eliminato l'io". Siamo sicuri che si tratti solo dell'io lirico? Nutro dei seri dubbi e in questo mio scritto esporrò tutte le mie perplessità. Mi auguro di sbagliarmi. Voglio spiegare i potenziali danni di una eliminazione non solo dell'io lirico ma dell'io freudiano: questo è il grande rischio. Forse alcuni rimarranno delusi per il razionalismo e le verità "lapalissiane" di questo scritto. Mi scuso quindi per le volgarizzazioni e le semplificazioni. D'altronde non sono un addetto ai lavori. La premessa implicita di questo saggio breve è che a mio avviso i poeti di ricerca potrebbero fare meglio, vista e considerata la loro levatura intellettuale e la loro ricchezza di contenuti. In queste righe cercherò di valutare le loro dichiarazioni di intenti e alcuni aspetti della loro poetica. Forse per alcuni filosofeggerò troppo, ma la poesia contemporanea è caratterizzata dall'estrema concettualizzazione. Sicuramente va preso atto che questi autori hanno trovato un nuovo modo di fare poesia. Ma andiamo al nocciolo della questione. Franco Fortini in "Verifica dei poteri" parlava di "mare dell'oggettività" per Calvino e di "cosismo" per Vittorini. Gli stessi termini, a mio avviso, si potrebbero adoprare per la poesia di ricerca, che riduce ai minimi termini la soggettività autoriale. L'io però è una metafora, alla fine: è un contenitore che contiene molte voci. Anche questo bisogna tenerlo presente. La poesia italiana degli ultimi secoli, secondo Guido Mazzoni[4], è figlia dell'egocentrismo, a causa dell'individualismo borghese. Insomma c'è troppo io. Non discuto dell'autorevolezza e della grande competenza del Mazzoni, ma non fidiamoci troppo però di chi usa pronomi diversi dall'io in poesia. Gli altri, il mondo possono essere frutto delle capacità allucinatorie, anche se l'autore può sembrare di primo acchito aperto al mondo. Oppure la narrazione degli altri può essere influenzata in modo determinante da proiezioni ed essere quindi un meccanismo di difesa di un io in crisi.

Per Marx l'io è determinato dalla formazione economico-sociale, ovvero dalle relazioni sociali, dalla struttura economica, dalla sovrastruttura ideologica. Per Freud l'io ha la centralità nell'adulto, anche se "non è padrone a casa propria" perché subisce l'influsso dell'inconscio e del Super-Ego: è tra l'incudine e il martello. Esiste anche la psicologia dell'io, che è una branca della psicanalisi. Più recentemente è nata anche la psicologia del Sé[5]. Non cito le moderne neuroscienze perché come scrisse Maurice Merleau-Ponty: "L'intero mondo della scienza è costruito sulla vita, eppure la scienza non è stata per nulla capace di illuminare la natura dell'esperienza soggettiva"[6].

La poesia di ricerca addirittura tenta con l'asemico[7] di azzerare il significato e di estendere paradossalmente il polisemico. Diciamo che la scrittura asemica è Test di Rorschach per antonomasia. Regna l'inconscio. La coscienza, l'io viene relegato ai margini. Un'altra caratteristica della poesia di ricerca è quella di considerare impoetica l'assertività. Ma ciò non è forse anche esso assertivo? I poeti di ricerca - mi si scusi il gioco di parole - sostengono di non essere assertivi, ma affermando ciò lo sono: si verifica quindi il paradosso del mentitore. Diciamo, più seriamente, che non saranno assertivi nelle loro poesie, ma lo sono troppo nella loro poetica. Inoltre mi sembra che un'altra caratteristica di questo genere di poesia sia la ricerca di provocare lo shock, lo straniamento nel lettore. A mio modesto avviso il pregio della poesia di ricerca è quello di essere un fattore di rottura rispetto alla tradizione, ma non si può imporre come paradigma dominante. Un altro pregio è quello di aver gettato un poco di scompiglio nel panorama asfittico della poesia italiana. Un altro pregio ancora di questi autori è il gusto del divertissement. Mi auguro quindi che non si prendano troppo sul serio e non finiscano nell'accademismo. Il problema è che resta poco, quando prevale il gioco combinatorio dell'autore e scompare l'autore: resta solo l'arte combinatoria e forse è ben poco per rinnovare la poesia contemporanea.

Apro una parentesi. A Firenze nel 2010 è nata una nuova comunità artistica o aspirante tale: il mep (movimento di emancipazione della poesia). Hanno un loro sito internet e una loro pagina facebook. Fanno volantinaggio. Affiggono le loro poesie sui muri dei vicoli dei centri storici di diverse città. Il mep non sporca i monumenti e gli edifici storici. Per il resto lascia le poesie nei posti più disparati: sui cofani delle macchine, nelle biblioteche, nei bar. Nessuno si firma. Tutti utilizzano un codice sia perché vogliono una poesia spersonalizzata sia perché le affissioni sono abusive. Perciò l'anonimato è un obbligo. Il movimento è formato da universitari, ma non mancano gli studenti delle scuole medie superiori e giovani post-universitari. È nato a Firenze, ma si sta diffondendo in molte città italiane. Staremo a vedere in futuro come si evolverà questo movimento. I giovani del mep non si firmano. In questo caso viene eliminato l'io empirico. Sono anche loro i poeti-massa di cui scrive Ennio Abate.

Torniamo ai poeti di ricerca, che non si contano certo sulle dita di una mano. In questa definizione possono essere compresi tutti coloro che fanno poesia sperimentale. Sono il contropotere rispetto agli autori Einaudi o Mondadori, ma non è detto che domani siano loro il potere. Sono quindi molti di più di quelli che sono stati canonizzati, ovvero antologizzati dai critici. I migliori in Italia sono quelli antologizzati dal volume "Prosa in prosa", che è un libro divertente, ironico, autoironico, spassoso, caratterizzato da un notevole spessore culturale. Consiglio a tutti di acquistarlo per farsene una idea. Il merito maggiore di questi autori è di aver trasceso lo storytelling così in voga in Italia, come ha evidenziato Paolo Giovannetti[8]. Ma cosa è "la prosa in prosa"? Potremmo, semplificando un poco, definirla come una scrittura che non va a capo e che viene percepita lo stesso da gran parte dei critici e dei lettori come poesia. Tra questi artisti sperimentali ci sono sicuramente delle eccellenze, ma qui vorrei trattare delle loro premesse teoriche. Non voglio lodare nessuno (è innegabile comunque che la qualità letteraria di questa corrente è molto elevata, anche se talvolta di nicchia. I capiscuola di questa corrente sono talentuosi e scrivono magistralmente. Entreranno a pieno diritto nella storia della letteratura) e neanche stroncare nessuno; non ne avrei l'autorità. Vorrei ad ogni modo disquisire sui presupposti teorici senza fare un processo alle intenzioni. D’altronde riflettere su di essi è legittimo, perché nell’arte bisogna sempre valutare la poetica, anche se è la gestalt finale che conta. Vorrei quindi analizzare concettualmente questo tipo di poesia.

A mio avviso i poeti in questione hanno almeno tre cose in comune: il voler sminuire l’io, l’essere raffinati letterati e il raro pregio di essere intellettuali non cortigiani, ma spesso militanti. Direi che questi nuovi poeti cercano un rimodernamento in seno alla “tradizione del nuovo”. Per alcuni la maggior parte della poesia italiana di questi anni è caratterizzata dall'”epigonismo lirico”, ma anche tra i poeti di ricerca e la neoavanguardia c'è una parentela. Anche per il gruppo 63 si parlò di neooggettualismo, ma questo gruppo considerò anche l’arte come “fabbrica di antislogan” e demifistificò la civiltà consumistica, ritenuta alienante e mercificante. Non solo: la Neoavanguardia rifletteva la crisi della società neocapitalista e la crisi dell’uomo moderno. Tutto ciò allora era innovativo. Una cosa che non mi convince nella poesia di ricerca è la considerazione negativa della poesia lirica, in quanto espressione dell’io. A mio avviso la poesia lirica è anche ricerca di corrispondenze, uso di figure retoriche, ritmo e immagini. È possibile che i poeti di ricerca vogliano delegittimare le impressioni, le sensazioni e i sentimenti? Uno scrive poesie per cercare un poco di libertà e invece a conti fatti non ha nemmeno più la libertà di scrivere il pronome “io”! Personalmente trovo del tutto legittima la poesia come espressione dell’io: anche quella più incentrata tutta sulla capacità introspettiva, a costo che non sia troppo egocentrica e troppo prigioniera dell'io. La lirica può essere considerata conoscenza anche per la descrizione degli stati interiori dell’individuo. La poesia lirica può avere come limite quello di riguardare una dimensione privata e risentire troppo della personalità dell’autore. È ovvio che bisogna guardarsi bene dagli eccessi del lirismo, come il narcisismo e il compiacimento. Su questo hanno ragione i poeti di ricerca, che sono salutari quando contrastano l'ipertrofia dell'io di diversi poeti lirici. Però, secondo il più recente approccio post-razionalista, ogni individuo, tramite la propria esperienza, cerca di dare un senso al mondo. Nessun autore può giungere a una rappresentazione oggettiva perché nessuno è privo di condizionamenti e pregiudizi. L'oggettività è sempre pretesa. Ogni poeta ha un suo sguardo sul mondo e come sostiene Vittorio Sgarbi “la bellezza è oggettiva. La visione è soggettiva”[9]. Il rispecchiamento fedele e imparziale non esiste. Direi che nella poesia lirica prevale l'io, invece nella poesia di ricerca gli oggetti e l'inconscio. E del noi chi se ne occupa?

C’è chi rispetto alla poesia di ricerca ha parlato di “annichilimento dell’io”. Forse è per raggiungere l'oggettività? Mi sembra quasi che questi nuovi poeti vogliano riprendere l’impersonalità del naturalismo francese e del verismo di Verga. Oggettivare il mondo è solo un’espressione. Si può anche dire “oggettivare uno stato d’animo”, che significa solo esprimere uno stato di coscienza. La realtà è la nostra costruzione logica e non solo: dipende anche da fattori psichici ed esistenziali. Per gli esistenzialisti ognuno ha la sua intuizione del mondo.

Ho l’impressione che i poeti di ricerca non stimino coloro che vengono definiti poeti lirici. Eppure qualsiasi tipo di poesia è una interazione tra io e mondo. Bisogna ricordarsi a tale proposito del criticismo kantiano (si pensi allo schematismo trascendentale) e di Schopenhauer, secondo cui il mondo è sempre una rappresentazione del soggetto e quindi della coscienza. Per Schopenhauer tutto quello che conosciamo si trova nella coscienza. Qui non si tratta di ritornare a essere platonici o idealisti in senso assoluto. Il soggetto non può determinare tutta la realtà. Non si tratta neanche di subordinare l’oggetto al soggetto o viceversa. Si tratta invece di considerare la continua correlazione tra soggetto e oggetto. L’oggettività in poesia è solo supposta. Possono certamente criticare l’introspezione e la ricerca di interiorità perché possono ritenere che uno in questo modo guardi il proprio ombelico. Però il mondo è una nostra percezione. Niente altro. Un tempo si diceva che l’idealista pensa e il realista conosce. Oggi invece in ambito scientifico si sta sempre più affermando il costruttivismo[10]. Non si può essere realisti a tal punto da mettere tra parentesi l’io. Il mondo là fuori non ci viene dato in base alle proprietà intrinseche dei fenomeni. Noi conosciamo le cose sia perché abbiamo una coscienza, sia perché esse sono intellegibili.

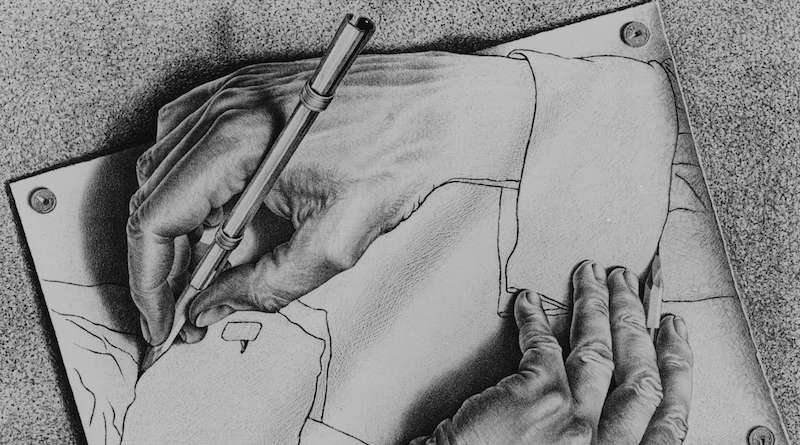

Potremmo affermare filosoficamente che la ricerca della verità umana è basata sulla compartecipazione di soggetto e oggetto. In psicologia si usano altri termini e si dice che esiste una interdipendenza tra osservatore e realtà osservata. Il concetto comunque è lo stesso. Naturalmente bisogna considerare che l’osservatore modifica sempre ciò che osserva e che l’osservatore fa a sua volta parte di quel che osserva. La poesia di ricerca quindi, al di là del talento dei suoi rappresentanti, mi sembra fondata su presupposti e su premesse errate. La realtà sensibile non può essere una cosa a sé stante. La coscienza è un flusso continuo, una continua interconnessione tra soggetto e realtà. Non si può fare a meno dell'io nella poesia.

La poesia, anche oggi, può essere sperimentale, può cercare di rinnovare il linguaggio come le avanguardie; può essere satirica, didascalica, religiosa (come fu quella di Turoldo, Rebora), aforistica, spirituale; può essere poesia sociale, può descrivere epifanie, può ricercare “corrispondenze”, può esprimere un sentimento amoroso; un poeta può scrivere anche metapoesia. In caso di metapoesia o poesia didascalica non mi sembra che un poeta esprima solo sentimento, come si intende per la poesia lirica. Trovo in molti giovani poeti la ricerca di originalità a tutti i costi. Spesso l’innovazione è cercata utilizzando l’inconscio o una cosiddetta poesia degli oggetti. Per la Neoavanguardia bisognava compiere “una riduzione dell’io”. Molti allora pensarono che essere “oggettuali” significasse essere oggettivi. A mio avviso c’è il rischio di fare una elencazione di oggetti più che scrivere una poesia. Non si può far parlare solo l’inconscio che si relaziona agli oggetti. Anche in Sanguineti l’io è presente. Il professor Romano Luperini in “Il Novecento (apparati ideologici ceto intellettuale sistemi formali nella letteratura italiana contemporanea)” riguardo a Sanguineti parla di “autocommiserazione ironico-patetica” (pagina 838). Nemmeno Sanguineti è riuscito a “destituire l’io”. A mio modesto avviso sarebbe meglio se molti cercassero un equilibrio tra conscio e inconscio, tra io e oggetti. Infine manca forse qualcosa alla poesia di questi ultimi anni: il Noi, gli altri soggetti, gli altri insomma a cui relazionarsi. Manca anche la capacità di vivere la poesia in modo totalizzante, come fecero Adriano Spatola e Giulia Niccolai negli anni Settanta al mulino di Bazzano, fondando "la Repubblica dei poeti"[11]. Il problema, a mio modesto avviso, è che viviamo in una società asociale. I nostri io sono quasi delle monadi. Eppure la psicologia insegna che nelle prime fasi della vita l'interpsichico determina l'intrapsichico. Dimostrazione di questo è il fatto che i bambini che crescono nei primi anni di vita nella foresta, in modo selvaggio, senza altri umani, non riescono più a parlare e non sanno più interagire dignitosamente con altri, anche se vengono educati successivamente da degli scienziati[12]. Ritornando a questa società, da una parte c'è l'omologazione descritta da Pasolini, ovvero l'uniformazione dei modi di essere, di pensare e dei gusti. Ogni mutazione avviene tramite variazione (stabilita ad esempio nei consigli di amministrazione delle multinazionali) e fissazione (tramite l'affermazione della novità con la pubblicità). Non a caso Pasolini aveva mutuato il termine dalla biologia. L'omologazione avviene in gran parte, per ora, tramite la TV. Dall'altra parte c'è la bolla di filtraggio su internet, la cosiddetta filter bubble. Ognuno è chiuso quindi nella sua storia, nella sua bolla. La tecnologia ci isola. Ognuno appena ha un momento di tempo libero si isola e sta a smanettare al telefonino. Oppure in casa ogni familiare sta chiuso nella sua camera a guardare la TV. Insomma siamo sempre più isolati. Ma questo non significa che si è in grado di essere autenticamente sé stessi. La risultante di queste due forze (omologazione e bolla di filtraggio), apparentemente contrapposte, è l'immobilismo sociale. Abbiamo individualismo e "de-individuazione" (qui da intendersi come perdita della propria identità ed interiorità. Non come la intendeva Zimbardo) allo stesso tempo. La società di massa è spersonalizzante e ci condanna all'anonimato, all'appiattimento, al livellamento. Abbiamo tutte le libertà tranne quella di pensare, come cantava Gaber. Siamo liberi, ma dobbiamo muoverci in un certo raggio di azione. Non possiamo deragliare dai binari stabiliti. Altrimenti diventiamo devianti! Ad ogni modo essere noi è sempre più difficile. Per dirla in termini sociologici siamo in una società con uno scarso senso della comunità. È avvenuto un netto depotenziamento dell'io. È avvenuta la disgregazione dell'io. Siamo quasi tutti prodotti in serie. È avvenuta anche la disgregazione sociale. È avvenuta anche la disgregazione del noi. Si guardi ai giovani. Gli unici luoghi di aggregazione sono i vari divertimentifici, che talvolta stordiscono. Abbiamo quindi anche il tempo libero "alienato". L'interpsichico è ridotto ai minimi termini. È sempre più arduo pensarsi, dirsi ed essere noi. Ma è altrettanto difficile riappropriarsi dell'io ed essere veramente sé stessi. La poesia, in mancanza del noi, dovrebbe almeno essere espressione autentica dell'io. Dovrebbe affermare la nostra unicità e irripetibilità. Ma spesso questo non avviene.

Inoltre cosa è veramente l'io? Cosa è la coscienza[13]? L’io per Freud è quella parte della psiche che media tra le pulsioni dell’Es e il Super-Ego. Senza l’io non c’è quindi oggettività, ma un essere in balia delle altre due forze. Ridurre l’io significa sottrarre una parte a noi stessi. Forse ridurre l’io significa eliminare qualche problema, ma aggiungerne molti altri in più. Per secoli si voleva rimuovere l'inconscio. Un tempo in poesia si voleva rimuovere il Super-Ego (poeti maledetti, Scapigliati) . Ora si vuole rimuovere l’io. Invece non bisogna cercare di rimuovere nessuna di queste tre istanze psichiche. Queste istanze psichiche vanno tutte affrontate. Se non affrontiamo noi stessi non possiamo affrontare degnamente neanche gli altri. A mio avviso il rischio della poesia di ricerca è quello di iniziare con l'eliminazione dell'io lirico e di finire quasi con l'eliminare l'io freudiano. Secondo alcuni bisognerebbe scegliere tra l’io e il mondo e lo dicono/scrivono come se non si dovesse privilegiare l’uno piuttosto che l’altro, ma come se ci si trovasse di fronte ad un aut aut impietoso. In realtà l’uno non esclude mai l’altro. Non si tratta di giocare a biliardo e mandare in buca l’io, come vorrebbero in molti oggi in poesia, anche se capisco il disprezzo di fronte all’ipertrofia dell’io e alle persone egoriferite. Ad onor del vero la realtà umana è un quadro di riferimento, che include sia l’io che il mondo. L’io e il mondo fanno parte del medesimo circuito. C’è una interazione continua tra io e mondo. Ogni io, anche quello più alienato, si specchia nel mondo. Il mondo ritorna sempre in ogni io. Ci sono dei dati oggettivi nella percezione del mondo, che fanno in modo che possiamo condividere la realtà e comunicare tra di noi. Ci sono verità evidenti per i sensi (quella è una sedia, quella è una mela); altre apodittiche a livello logico; altre basate su delle convenzioni e sul senso comune; altre invece sono attendibili, come ad esempio le informazioni che formano la conoscenza scientifica e sono inconfutabili fino a quando degli esperimenti non le falsificano[14]. Non tutto comunque è opinabile e in questa realtà siamo provvisti di alcune certezze. C’è ad ogni modo un significato condiviso e comune del mondo. Ci sono anche molti altri elementi particolari che costituiscono l’unicità e l’irripetibilità della visione del mondo di ognuno. Come si suol dire, siamo per certe cose tutti uguali e per certe altre tutti diversi. Inoltre, come sosteneva Popper[15], osservare non è un verbo intransitivo. Si osserva sempre qualcosa e questo qualcosa lo si sceglie in base a delle aspettative precedenti. Ognuno conosce in base alla sua esperienza. Nessuno è tabula rasa. Ciò può essere un pregio o un difetto a seconda dei casi: più semplicemente è così che siamo fatti. Ognuno, ancora una volta, conosce a modo suo. È per questa ragione che in poesia chi aspira all’oggettività può ottenere soltanto l’oggettualità. In realtà ognuno ha la sua visione del mondo, formata anche da una quota parte imprescindibile di soggettività.

Secondo il filosofo Goodman[16] i modi di “fare” (interpretare/rappresentare/descrivere) il mondo sono tanti quanti gli uomini. Sono tanti quante le menti umane perché ogni mente è diversa: i gemelli omozigoti sono uguali in tutto, ma le loro menti invece sono diverse. Secondo lo psicologo George Kelly noi adattiamo continuamente il mondo alla nostra personalità e ai nostri schemi cognitivi. Questa raffigurazione/testualizzazione del mondo avviene ogni giorno ed è quindi dinamica. Neanche chi delira è fuori da questo circolo ermeneutico perché secondo gli psichiatri il delirio è una interpretazione del mondo, anche se errata o meglio non condivisa/condivisibile (si pensi soltanto alla pericolosità sociale e alla desiderabilità sociale). La comunità si dà quindi delle regole e delle restrizioni nell’interpretazione. Secondo Nietzsche “non esistono fatti ma solo interpretazioni”. Ognuno ad onor del vero ha la sua “versione” del mondo e nessuna è onnicomprensiva; nessuno può dire l’ultima parola sul mondo: ecco perché abbiamo sempre bisogno di scambiarci informazioni, parlarci, relazionarci. Ognuno aggiunge una tessera al mosaico dell’altro. Noi interagiamo con il mondo di fuori e alcune cose le percepiamo esattamente, come tutti gli altri esseri umani, mentre invece altre le percepiamo soggettivamente. Ci sono alcuni elementi in comune con il modo con cui le altre menti percepiscono il mondo. Altre cose invece le vediamo in modo diverso. Descrivere come percepiamo il mondo è estremamente complesso. Ci poniamo mille domande, ma non abbiamo nessuna certezza. Il mondo naturalmente esisterebbe anche senza di noi (sostengono i realisti). La realtà non è prodotta dalla mente cosciente, ma l’io è l’unica modalità in grado di distinguere io e non io, di percepire, di descrivere e nominare il mondo. Senza l’io il mondo non sarebbe più oggetto di indagine. Non ci sarebbe più nessuna indagine. Ecco perché l'io, ovvero la coscienza è importante!

Ma passiamo ad altro. Cito testualmente: "La prosa in prosa è letteralmente letterale vuol dire quello che dice nel momento in cui lo dice dopo averlo detto e la prosa in prosa come poesia dopo la poesia se esistesse avrebbe letteralmente, propriamente, l'unico stupidissima senso che sta dicendo cos'è." (Jean-Marie Gleize. La traduzione è di Michele Zafferano. Da" Prosa in prosa"). Gli autori di "Prosa in prosa", come sottolineato da Paolo Giovannetti, vogliono raggiungere "il grado zero della connotazione", teorizzato da T. Todorov. Per i poeti di ricerca molto probabilmente "una rosa, è una rosa, è una rosa"[17], come scriveva Gertrude Stein. A mio modesto avviso invece in poesia una rosa non è solo una rosa perché può avere diverse connotazioni (che possono essere anche considerate delle sfumature emotive. Anche la nominazione più precisa può avere quindi una sua vaghezza), può provocare le più svariate “corrispondenze” tra l’io e l’oggetto (più banalmente risonanze interiori). Inoltre ogni oggetto può essere suggestivo, può ispirare l’artista. Joyce ha insegnato che qualsiasi cosa può essere rivelatrice e chiarire l’esistenza. L’arte anche per questo motivo dimostra di essere ineffabile. Le “corrispondenze” tra gli stati d’animo e il mondo non solo variano da individuo a individuo ma anche di giorno in giorno e di istante in istante. Cambiamo continuamente noi. Cambia continuamente il mondo. Di conseguenza cambiano continuamente le corrispondenze. Ogni artista quindi deve sempre cogliere le occasioni perché le corrispondenze hanno carattere episodico. I pensieri sono casuali, come le gocce di pioggia sull’asfalto. Sta al poeta mettere ordine tra i suoi pensieri. Una rosa non solo può suscitare diverse sensazioni, ma anche portare ai più svariati simbolismi. A essere più puntigliosi il poeta rappresenta più che descrivere e ogni rappresentazione possiede deformazioni e approssimazioni. Eludere l’io, occultarlo per avere uno sguardo diretto ed oggettivo è impresa impossibile. Tutto ciò è paradossale. Invece bisogna considerare che esiste sempre una componente emotiva dell’artista: la sua soggettività. C’è sempre un quid mentale e parziale, così come è innegabile che esiste una realtà in certa parte comune e condivisibile. Spesso viene stimato grande poeta colui che riesce a descrivere sensazioni, emozioni o pensieri, che la maggioranza delle persone fino ad allora non vedevano, come il fanciullino del Pascoli. Cercare di eludere l’io per vedere meglio le cose, per distanziarle, per vederci più chiaro è impresa vana a mio avviso. In questo senso nessun artista può registrare oggettivamente il suo inconscio. È impossibile. Deve esserci sempre la mediazione della coscienza. Inoltre l’inconscio è per gran parte inattingibile e la coscienza non può accedere totalmente ad esso: molte zone restano inesplorate. Infine Gian Luca Picconi ha parlato di "soggettivazione di gruppo" per gli autori di "Prosa in prosa". Questa "soggettivazione di gruppo" può andare bene in una antologia, ma di che cosa se ne fa un lettore comune, quando legge la silloge di uno di questi poeti? Forse ben poco. Ogni poeta in definitiva, grazie alla sua soggettività, è unico. È anche grazie alla soggettività che un poeta inventa un linguaggio o rinnova il linguaggio. Ognuno, anche il più mediocre, ha la sua angolatura e da questa scaturisce la sua particolare prospettiva. Si usa dire che un artista apre un mondo quando trova un nuovo filone di cose, ovvero rappresenta un mondo che fino ad allora non era stato rappresentato[18]. Per Claudio Magris il poeta è “un nessuno che parla per tutti”[19]. Un poeta lavora per intuizioni verbali, piccole rivelazioni gnomiche, illuminazioni liriche. È efficace quando le sue parole riescono ad essere evocative, quando riesce a esprimere il fluire di immagini nella sua mente e anche quando riesce ad accostare cose lontane tra di loro. Un artista può rappresentare una nuova realtà oppure se è della Neoavanguardia può cercare di trovare un nuovo linguaggio, cercando di dare forma all’informe. L’artista è tale quando fa diventare universali i suoi pensieri e le sue percezioni.

Note

[1] Ecco la poesia in questione:

NANNI BALESTRINI

(Da Almanacco Letterario Bompiani – Bompiani, 1962)

TAPE MARK I

La testa premuta sulla spalla, trenta volte

più luminoso del sole, io contemplo il loro ritorno

finché non mosse le dita lentamente e, mentre la moltitudine

delle cose accade, alla sommità della nuvola

esse tornano tutte, alla loro radice, e assumono

la ben nota forma di fungo cercando di afferrare.

I capelli tra le labbra, esse tornano tutte

alla loro radice, nell’accecante globo di fuoco

io contemplo il loro ritorno, finché non muove le dita

lentamente, e malgrado che le cose fioriscano

assume la ben nota forma di fungo, cercando

di afferrare mentre la moltitudine delle cose accade.

Nell’accecante globo di fuoco io contemplo

il loro ritorno quando raggiunge la stratosfera mentre la moltitudine

delle cose accade, la testa premuta

sulla spalla: trenta volte più luminose del sole

esse tornano tutte alla loro radice, i capelli

tra le labbra assumono la ben nota forma di fungo.

Giacquero immobili senza parlare, trenta volte

più luminosi del sole essi tornano tutti

alla loro radice, la testa premuta sulla spalla

assumono la ben nota forma di fungo cercando

di afferrare, e malgrado che le cose fioriscano

si espandono rapidamente, i capelli tra le labbra.

Mentre la moltitudine delle cose accade nell’accecante

globo di fuoco, esse tornano tutte

alla loro radice, si espandono rapidamente, finché non mosse

le dita lentamente quando raggiunse la stratosfera

e giacque immobile senza parlare, trenta volte

più luminoso del sole, cercando di afferrare.

Io contemplo il loro ritorno, finché non mosse le dita

lentamente nell’accecante globo di fuoco:

esse tornano tutte alla loro radice, i capelli

tra le labbra e trenta volte più luminosi del sole

giacquero immobili senza parlare, si espandono

rapidamente cercando di afferrare la sommità.

[2] L'io lirico è la voce interiore nella poesia. Non è detto che coincida sempre con l'io empirico, ovvero con l'autore in carne ed ossa. L'io lirico può essere anche in un certo qual modo fittizio. Si veda ad esempio Pessoa ed i suoi eteronimi. L'io lirico può essere anche un alter ego.

Un saggio sull'io lirico: http://www.leparoleelecose.it/?p=20689

[3] Sulla poesia di ricerca: http://www.leparoleelecose.it/?p=34663

https://www.glistatigenerali.com/letteratura/mappa-poesia-italiana-26082017/

https://www.versanteripido.it/prosa-o-poesia-di-francesco-di-lorenzo/

https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/08/21/humpty-dumpty-e-poesia-di-ricerca-in-italia/688793/

[4] "Sulla poesia moderna" di Guido Mazzoni (Il Mulino, Bologna, 2005)

[5]https://www.treccani.it/enciclopedia/io-se_(Enciclopedia-Italiana)/#:~:text=Il%20concetto%20di%20Io%20diviene,cio%C3%A8%20psicologia%20dell'Io)

[6] "Fenomenologia della percezione" di Merleau-Ponty (Bompiani, Milano, 2003)

[7] https://www.alfabeta2.it/tag/enciclopedia-asemica/

[8] "Prosa in prosa" (Tic edizioni, Roma, 2020)

[9] "Lezioni private 2" di Vittorio Sgarbi (Mondadori, Milano, 1997)

[10]https://it.m.wikipedia.org/wiki/Costruttivismo_(psicologia)

[11] "La repubblica dei poeti. Gli anni del mulino di Bazzano. Con DVD" di D. Rossi (cur.) e E. Minarelli (cur.) (Campanotto, Udine, 2010)

[12]https://www.focus.it/ambiente/animali/le-vere-storie-dei-ragazzi-selvaggi

[13] In letteratura esiste il flusso di coscienza. Basta leggere la Woolf, H. James, W. Faulkner, Joyce. Gli scrittori inseguivano i loro pensieri senza punteggiatura. La loro scrittura registrava i dati psicologici, la loro interiorità; descriveva la loro mente, che vagava da una idea all'altra. Allora la mente non era ancora considerata esclusivamente un insieme di processi fisico-chimici. Naturalmente da allora è innegabile che siano stati fatti dei passi in avanti perché non si parla più di spirito e sappiamo che, privati del sistema limbico, non sapremmo più provare emozioni. Secondo la psicologia la coscienza è innanzitutto autoconsapevolezza. È allo stesso tempo consapevolezza del vissuto e responsabilità delle proprie azioni. Per Jaspers è "la vita psichica di un dato momento". È autoriconoscimento, memoria di sé, percezione di sé, conoscenza di sé, senso di sé; recentemente i neuroscienziati hanno parlato di sé autobiografico, ovvero conoscenza del proprio passato e presente. Coscienza significa accorgersi anche degli stimoli esterni. Coscienza è attenzione. È consapevolezza della propria identità. È organizzazione psichica di attenzione, memoria, linguaggio, desideri, intenzioni, emozioni, valori, stati mentali. Secondo il cognitivismo è anche metacognizione, ovvero conoscenza delle proprie operazioni mentali. Tutto ciò risulta in parte labile ed ineffabile. A tal riguardo dobbiamo ricordarci che il Sé è sempre sfuggente ed elusivo. Molte cose che sappiamo della coscienza le sappiamo grazie all'introspezione. La coscienza è ancora oggi un mistero.

[14] Dopo il principio di complementarietà di Bohr e il principio di indeterminazione di Heisenberg la scienza dipende non più da un rapporto di causa-effetto, ma da leggi di tipo statistico-probabilistico.

[15] "Congetture e confutazioni" di K. Popper (Il Mulino, Bologna, 2009)

[16] "Vedere e costruire il mondo" di Nelson Goodman (Laterza, Bari 2008)

[17]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rose_is_a_rose_is_a_rose_is_a_rose

[18] La rappresentazione non è mai totalmente fedele. La realtà è una commistione di drammaticità, tragedia, comicità, erotismo, mistero, etc etc. Noi non possiamo immagazzinare tutti gli stimoli del reale e ne selezioniamo solo alcuni per un puro fatto di economia cognitiva e per i nostri limiti mentali. Nella rappresentazione ne scegliamo solo alcuni da mostrare. La realtà ha moltissime sfaccettature e noi ne evidenziamo solo alcuni aspetti salienti. Sono illimitati i rapporti che un fatto, una cosa o un soggetto può avere con altri fatti, cose o soggetti. È impossibile prendere in esame l'immensa eterogeneità del reale e l'enorme casistica degli eventi. Gadda scriveva dello "gnommero". Montale a tal riguardo scrisse della "matassa da disbrogliare". Per Vincenzo Gioberti la verità è "un immenso poligono" dai lati infiniti. L'immaginazione umana è anche essa un immenso poligono dai lati infiniti. Quindi anche i più alti ingegni umani non possono che rappresentare tutto ciò in modo parziale. La realtà è un enorme caos. Noi possiamo solo cercare di fare dei modelli del reale. Possiamo solo dare una forma al caos. Ogni opera subisce perciò una deformazione in base al punto di vista e alla prospettiva dell'autore. La realtà umana è costituita da una illimitata molteplicità di eventi e di stati mentali. La realtà umana in fondo è una continua interazione tra io e mondo. È un continuo feedback. La realtà non esisterebbe senza i fenomeni neurochimici del nostro cervello, che ci permettono di rappresentarla. Quella che alcuni chiamano oggettività è solo una conoscenza condivisa. L'arte è un impasto di oggettività e soggettività. Anche gli artisti più realisti, che vogliono dare una visione il più possibile impersonale e distaccata della realtà, non possono mai essere totalmente oggettivi. In definitiva l'arte non dipende solo dalla verosimiglianza e dal realismo raggiunti. Una scoria di soggettività resta sempre. Per Picasso in fondo "l'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità".

[19] "Alfabeti" di Claudio Magris (Garzanti, Milano, 2008)

ago 222023

Uno degli indagati per lo stupro di gruppo di Palermo così scriveva nella chat: "Eravamo cento cani su una gatta, ma la carne è carne". Nel 2022 in Italia gli omicidi sono stati 314 e ci sono stati 126 femminicidi. Fino al 18 agosto i femminicidi nel 2023 erano 75. Che cosa non ha funzionato e non funziona? La responsabilità è individuale, ma la cultura dell'odio ha la meglio sugli agenti di socializzazione (famiglia, parrocchia, scuola). E cosa può la letteratura su questi giovani? Al bando le belle parole da anime belle, i giri di parole, le elucubrazioni mentali degli intellettuali! No. Cari e care insegnanti, la vostra letteratura impartita come un obbligo, un'imposizione può fare davvero pochissimo per i giovani. Forse ha una ricaduta positiva solo per un'esigua minoranza, una ristrettissima cerchia, per cui l'umanesimo diventa una passione. L'umanesimo è troppo inattuale, troppo antiquato. No. Insegnare il dolce stil novo, la donna angelicata, Dante e Petrarca non ha più presa sui giovani. I giovani non sentono questa grandezza e la avvertono come troppo lontana. No. Cari insegnanti, non vi illudete per dei bei temi, perché la maggioranza ripete come pappagalli le nozioni, ma non assimila i valori che cercate di trasmettere loro. Non vi illudete: anche l'educazione civica e l'educazione sessuale potrebbero pochissimo o nulla. Forse alcuni di voi diranno: "cerchiamo di fare poco per quei pochi che è già molto. Non essere apocalittico. Non essere catastrofico". Ma la sottocultura che viviamo ogni giorno ha sempre la meglio. Per assimilare un poco di cultura ci vuole un minimo di sforzo e di sacrificio. Assimilare sottocultura è facile e automatico. Non richiede sforzi. Poi il bombardamento della sottocultura è ripetitivo, ossessivo, ossessionante. La sottocultura usa a meraviglia il condizionamento classico e anche quello operante. La maggioranza silenziosa approva e dà ricompense a chi assimila sottocultura, perché essa stessa è sottocultura diffusa. E poi è sempre più difficile distinguere la cultura dalla sottocultura! Una maggiore scolarizzazione non necessariamente comporta una maggiore educazione. C'è però sempre meno rispetto per la dignità umana e le regole del vivere civile. No. Cari filosofi e care filosofe, Kant, Spinoza, etc etc non servono più. No. Cari poeti e care poetesse, non potete nulla contro questo mondo e discutete pure di assertività, rimozione dell'io lirico, oggettività, sentimentalismo, giusta distanza e giusto distacco da cose e persone. Non potete nulla contro la massa omologata e informe. Forse è chiedere troppo alla letteratura, alla poesia, considerate dai più sempre più ornamentali, accessorie, pleonastiche, insomma inutili. La mentalità comune, quella la fanno una televisione generalista per nulla pedagogica, i mass media sempre più bombardanti, sensazionalistici e qualunquisti, il porno di massa, il gruppo dei cosiddetti pari, i bar, le discoteche, le curve degli stadi. Niente ci può salvare da questo bestiario. La poesia che rispecchia un mondo troppo impoetico non è vera poesia e la vera poesia è cosa da folli. Il rischio è troppo elevato. Potreste rimetterci reputazione, salute, forse la pelle.

Sventolate bandiera bianca, anzi ammainatela proprio la bandiera. La sconfitta è inesorabile. La letteratura non è più incisiva. Non plasma più le coscienze della maggioranza e se è sempre stata elitaria, oggi lo è molto di più. La letteratura non è più formativa. Educa il gusto di pochissimi. Un tempo gli stessi poeti maledetti vivevano la letteratura e la poesia come degli anticorpi contro la barbarie diffusa. Dario Bellezza in "Invettive e licenze" scriveva: "Ignoro il corso della storia. So solo/ la bestia che è in me e latra". La poesia era quindi autoconoscenza della propria Ombra, della parte più oscura e rimossa. Prenderne consapevolezza era già un primo passo importante per migliorare, per evolvere. No. Cari umanisti, non siete più assediati. Arrendetevi. Non potete niente all'atto pratico. Rischiereste solo la vostra incolumità per niente. La Fortezza Bastiani è stata già conquistata. Il nemico ha così vinto che è dentro ognuno di noi e noi siamo nemici di noi stessi. La colpa è della società? E allora è anche nostra. La barbarie si è già annidata ovunque. Noi stessi siamo i Tartari e non sappiamo neanche riconoscerci come tali.

dic 162022

Siamo animali sociali, ma talvolta abbiamo bisogno di stare da soli. La vita oscilla tra questi due poli: socialità e isolamento. Talvolta c'è bisogno di stare da soli, riflettere sulla nostra vita, cercare di capire in quale direzione stiamo andando, farsi un esame di coscienza, come insegnava Ignazio di Loyola. La cosa migliore sarebbe trovare un equilibrio interiore, fondato su una sana alternanza tra questi due poli. La solitudine come la castità è molto più sopportabile se è una libera scelta e non una costrizione, dovuta a ostracismo, a emarginazione sociale. Anche stare troppo a contatto con gli altri può essere snervante, può esaurire. Alcuni lavoratori, che svolgono professioni di aiuto, soffrono di burn out, a forza di stare troppo a contatto col pubblico. Il grande poeta Kavafis scriveva: "E se non hai la vita che desideri cerca di non sprecarla nel troppo commercio con la gente". Si può essere soli perché si ha un problema, si vive una determinata condizione esistenziale, si soffre di un certo disagio. Gli altri però possono essere terapeutici così come possono essere l'inferno secondo Sartre. Filosoficamente qualcuno potrebbe affermare che stare con gli altri ci dà solo l'illusione di sentirsi meno soli, ma anche questa parvenza di convivialità è necessaria. Secondo uno studio del 2013 della Ohio University chi vive solo ha più probabilità di avere anomalie cardiache, di soffrire di depressione, di avere un sistema immunitario meno efficiente.

Oggi viviamo in una società senza comunità nella maggioranza dei casi. Alcuni si sentono soli e dicono che la città in cui vivono non dà loro niente, ma al mondo di oggi forse una città può offrire solo servizi e non sconfiggere la solitudine dei cittadini. Durkheim aveva coniato il termine anomia per indicare il disordine morale, la sensazione di anonimato, la mancanza di solidarietà della civiltà moderna e aveva chiamato anomico il suicidio dovuto proprio a questi fattori. Oggi quindi si è più soli probabilmente di un tempo. Nel mantovano e in provincia di Padova comunque è stato replicato il caso di Villa del Conte per vincere l’isolamento delle persone. Sono stati creati degli assessorati alla solitudine. Nell'antichità la solitudine era ricercata più spesso. Alcuni poeti antichi avevano un ideale di vita solitaria e bucolica. "Beata solitudo" dicevano i latini. Oggi siamo molto più connessi e più soli di un tempo. Gli psicologi chiamano tutto ciò solitudine digitale. Il caso esemplare sono i giovanissimi Hikikomori giapponesi che si rinchiudono tutto il giorno nella loro stanza per stare al computer. Il ritiro sociale è uno dei sintomi della schizofrenia, ma non è assolutamente detto che sia sempre patologico. La propria psiche è come un contenitore che non si può unicamente riempire del mondo o del proprio io. Probabilmente propendere verso il mondo o l'io dipende anche dalla personalità di base, dalla estroversione o introversione di un individuo. Cosa è che può vincere la solitudine? L'amore innanzitutto, poi l'amicizia, il senso di appartenenza a una comunità oppure a una generazione. Ma oggi non esistono più i movimenti studenteschi. Un tempo esisteva una fauna studentesca che apparentemente era lì per il famigerato pezzo di carta da portare ai genitori e poi in realtà reclamava il sacrosanto diritto di divertirsi, acculturarsi al di fuori degli schemi precostituiti, scopare, viaggiare, ballare. Erano stati scritti tre romanzi sulla realtà studentesca rappresentativi delle varie epoche: "Porci con le ali" (anni '70), "Altri libertini" (anni '80) e "Jack Frusciante è uscito dal gruppo" (anni '90). Forse questi romanzi avevano detto tutto sul mondo studentesco italiano. Dopo l'università non era più stata un momento di discussione, che talvolta diventava di scontro ideologico esasperato, ma un vero e proprio esamificio. Dagli anni '90 in poi si avvertiva che l'unica cosa che accomunava la generazione era l'autodistruzione. Si intuiva perfettamente ciò con il libro della Santacroce "Rimini", il primo della serie. Coloro che invece cercano di vincere la solitudine con l'amore possono imbattersi nell'insoddisfazione sessuale, nelle carenze affettive, nella delusione sentimentale. È difficile essere veramente soddisfatti in amore su tutti i fronti. Ci sono amori platonici e rapporti occasionali caratterizzati dall'impersonalità e l'anaffettività. È difficile avere tutto, trovare una perfetta corrispondenza d'amorosi sensi. L'abbraccio è sconosciuto a molti. Non ci si abbraccia più. È sconveniente. Bisogna essere formali. Ogni dimostrazione di affetto, ogni prova di calore umano viene considerata inopportuna. Lo stesso Papa Bergoglio ha sostenuto che per accorgersi dell'umanità altrui oltre all'ascolto ci vuole il tatto, che secondo il Pontefice è il senso più importante. Una ricerca, condotta da pediatri coordinati da Siavash Beiranvand, docente di anestesiologia, ha coinvolto 120 bambini tra i 2 e i 6 mesi e ha dimostrato che coloro che venivano abbracciati dalla madre piangevano molto di meno dopo un'iniezione. C'è chi per ovviare a questa carenze affettive si compra un animale domestico. La solitudine viene però caldamente consigliata dai mistici. I Padri del deserto si ritirarono appunto nel deserto per fuggire dalle tentazioni del mondo e del diavolo, come fece Cristo per 40 giorni. Per San Giovanni della Croce bisogna meditare in solitudine, pregare per combattere i tre nemici dell'anima, ovvero il mondo, la carne, il demonio. Anche per Santa Teresa d'Avila l'autoperfezionamento passa attraverso la solitudine e la preghiera. Eckhart scriveva che non è necessario essere soli per raccogliersi interiormente e trovare Dio: il vero credente porterà Dio con sé in ogni luogo e con qualsiasi persona, nella chiesa, nella solitudine, perfino in prigione. Per Simone Weil la solitudine va preservata e cercare di sfuggire a essa è una vigliaccaggine. Il mondo quindi distrae, tenta, fa peccare, sporca l'anima. Per i Sufi il vero essere spirituale sa raccogliersi così tanto da essere solo in mezzo alla folla, da non prestare alcuna attenzione alle voci della folla. Secondo i buddisti non bisogna farsi prendere dallo sconforto della solitudine, che può essere anche ritemprante e rilassante. Monaci e suore di clausura, nonostante gli inviti della mistica cristiana alla solitudine, vivono però anch'essi in comunità. Gli stessi eremiti moderni accolgono visitatori e curiosi, pubblicano le loro meditazioni in gruppi Facebook. Secondo i mistici cristiani e non, nonostante le debolezze e le pecche umane, l'isolamento sociale conduce a Dio e Dio è tutto il contrario della solitudine: Dio è amore. Il mondo stesso è fondato sull'interdipendenza degli individui. In un racconto di Calvino un uomo non si sa allacciare le scarpe e fortunatamente trova un uomo che gli fa questo favore: perfino in Hegel è il padrone ad avere più bisogno del servo perché è quest'ultimo che sa fare delle cose che il padrone non sa fare più. Al di là di questo tutti abbiamo un bisogno psicologico degli altri, di avvertire le loro voci, di udire il rumore del mondo. La camera anecoica degli Orfield Labs di Minneapolis, Stati Uniti, è un luogo insopportabile: nessuno ci resiste per più di un'ora. È insopportabile il silenzio assoluto, scalfito solo dal battito del proprio cuore.

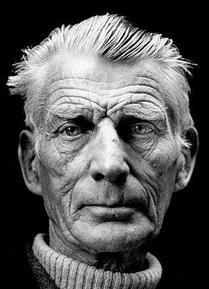

Una differenza fondamentale è quella tra essere soli e sentirsi soli. Ciò che fa veramente male spesso è la percezione soggettiva della solitudine più che il riscontro oggettivo. Ci sono situazioni limite in cui si è malati e ci si trova soli di fronte alla morte: allora si avverte più che mai il bisogno degli altri. Si ha bisogno del conforto. Ci si ricordi dei familiari al capezzale del morente. C'è anche chi prova la solitudine perché si sente incompreso. Bisogna essere molto forti e godere di buona salute per amare la solitudine, come scrisse Pasolini in una sua poesia. Per molti il problema è come rompere la solitudine. Alcuni non sanno comunicare la solitudine. Beckett, Ionesco, Michelangelo Antonioni esprimono questa inadeguatezza. Altri si vergognano di dire che sono soli. Altri ancora si ritengono troppo giovani o troppo vecchi per dire che sono soli. Per i più comunicare la propria solitudine è sinonimo di debolezza. Al contempo la società post-industriale si basa su due opposte polarità: individualismo e conformismo. Molto spesso le persone trovano un compromesso a queste due esigenze sociali accettando un'omologazione dalle varianti minimali, cioè seguono le mode ma si discostano da esse in modo infinitesimale, aggiungendo un piccolo tocco personale. È anch'esso un modo per non sentirsi soli, per identificarsi in qualcosa, per far parte di qualcosa, di essere con gli altri, anche se è un'illusione effimera e momentanea. La propria identità sociale si basa sull'appartenenza a dei gruppi, a delle categorie sociali. Non sentirsi pecora nera è anch'esso un modo per non sentirsi soli. In letteratura H.Hesse propone "Il lupo della steppa", ma alla fine Erminia la donna amata va con un altro e in un raptus di gelosia il protagonista la uccide: imparare a ballare il fox trot non basta per uscire da sé stessi. Sartre ne "La nausea" ci comunica che il mondo, l'esistenza non hanno alcun senso. La stessa cultura impersonificata dall'autodidatta è inutile, non soddisfa le aspettative perché anche quest'ultimo è sorpreso a molestare un adolescente e viene mandato via dalla biblioteca per questa ragione. Thomas Bernhard ne "L'origine" tratta di un collegio, in cui si mischiano sadicamente nazismo e cattolicesimo. L'unico modo per salvarsi dal suicidio, dovuto al disagio per questo microcosmo concentrazionario, è allora suonare il violino. Primo Levi si suicidò perché non seppe convivere con l'orrore inenarrabile e inesprimibile del lager. Pavese si sentiva padrone da solo al buio a meditare, ma sarà proprio "la mania di solitudine", che aveva spesso tramutato in ozio creativo a ucciderlo. Sempre Pavese e Carlo Levi sperimentarono la solitudine del confino. Bassani tratta dell'emarginazione ebraica ai tempi del fascismo e ne "Gli occhiali d'oro" determinata dall'omosessualità. Ne "Lo straniero" di Camus il protagonista prima non versa una lacrima alla notizia della morte della madre, quindi uccide per futili motivi sulla spiaggia un uomo, infine quando viene condannato a morte è impassibile. Siamo quindi tutti stranieri di fronte all'assurdo, che sfugge alla nostra logica. Anche Moravia porta tutto alle estreme conseguenze con il romanzo "1934". Il protagonista, un intellettuale, vuole compiere un suicidio a due con una donna. Ma alla fine sarà beffato perché due donne si prenderanno gioco di lui. Come a dire che la disperazione non si può condividere, che si finisce per essere beffati da chi dimostra avere più attitudine alla vita. Al protagonista non resta che continuare a vivere da solo con la sua disperazione. Ma ora veniamo alla poesia del' 900. Giuseppe Ungaretti scrive sulla tragedia della Prima Guerra Mondiale: “Di queste case / Non è rimasto / Che qualche / Brandello di muro / Di tanti / Che mi corrispondevano / Non è rimasto / Neppure tanto” in San Martino del Carso e finisce la poesia con “E’ il mio cuore / Il paese più straziato”. Pascoli si sente così abbandonato “come l’aratro in mezzo alla maggese”. Quasimodo scrive: “Ognuno sta solo sul cuor della terra / trafitto da un raggio di sole: / ed è subito sera”. Per Kenneth Patchen la solitudine è "un coltello sporco puntato alla gola". Si possono avere molte amicizie e l'amore ma per molti al cospetto della morte siamo tutti soli. Per altri non bisogna sentirsi soli perché non lo siamo mai: c'è sempre qualcuno a questo mondo che ci capisce e condivide quello che sentiamo e proviamo, basta solo cercarlo.

Infine chiudiamo con un poeta della musica come Claudio Lolli, che cantava negli anni Settanta questo brano sul suicidio:

"Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Quante ore, quante ore che ho passato,

Accanto a un termosifone per avere un poco di calore.

Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Quanti oggetti, quanti oggetti che ho rubato,

Mentre nessuno vedeva, mentre, nessuno mi guardava.

Quanto amore, quanto amore che ho cercato.

Dietro i vetri gialli e sporchi di una stanza,

Che aprono una città di ferro, senza voce, e senza una parola.

Quanto amore, quanto amore ho riversato.

Nelle cose più impensate e più banali,

Facendo collezione di farfalle o di vecchi giornali.

Le persone che ho fermato per la strada,

Sinceramente possono testimoniare,

Quanto amore ho cercato, ieri, prima, di essermi impiccato,

Ieri, prima di essermi impiccato.

Quanto amore, quanto amore, quanto amore, che ho cercato …"

set 062022

Ho un modo di recensire particolare, nel senso che trasgredisco la regola d’oro del recensore, formulata sia da Giovanni Raboni in “La poesia che si fa” che da Massimo Onofri in “Recensire. Istruzioni per l’uso”.

Tengo a sottolineare che sono due libri molto importanti per iniziare a recensire, ma secondo questi due grandi letterati ad artista non di deve aggiungere artista (secondo un adagio degli antichi latini), ovvero un recensore deve essere sottotono, deve mantenere un profilo basso e nel testo deve vigere l’understatement.

Io ritengo piuttosto che una recensione debba spiegare tutto, essere esaustiva o quantomeno cercare di essere esauriente.

Forse così si rischia di strabordare. Nel primo caso invece si rischia di fare un compitino striminzito.

E poi a mio modesto avviso per capire cosa voleva dire un poeta bisogna un poco immedesimarsi nel poeta in questione ed essere di volta in volta un poco artisti anche noi miseri recensori. Ma è solo questione di opinioni. So benissimo che Onofri e Raboni sono delle autorità in materia e io sono un bastian contrario. Ma passiamo ad altro. Alcune volte mi arrivano dei documenti pdf da recensire via mail oppure dei libri a casa.

Sgombro il campo da ogni equivoco: non esiste assolutamente l’obbligo di recensire nessuno. Alcuni ritengono che tutto sia loro dovuto. Anche se mi arriva un ottimo libro non è mio dovere recensirlo: sia ben chiaro. Io non sono pagato a cottimo. È una bella pretesa! Alcuni sono anche molto sbrigativi e si scordano le belle maniere, ma questo fa parte della personalità egoriferita di alcuni autori.

Personalmente io non cerco lo scambio di favori. Non scrivo più poesie o presunte tali dal 2018. Quindi nessun do ut des! Non cerco recensioni incrociate. Tutto questo mi consente una maggiore obiettività e indipendenza, non scrivendo più poesie.

Alcuni potrebbero criticarmi per il fatto che scrivo recensioni in cui esprimo un giudizio positivo sul libro. Ma è solo una parte della verità. Diciamo piuttosto che io non voglio stroncare nessuno e quindi non pubblico mai stroncature.

Perché non stronco? Semplicemente perché onestamente non mi va. Inoltre ritengo che si debba avere una certa autorità per farla e io ne sono sprovvisto. Non solo ma esiste una regola non scritta secondo cui si stronca solo i big. So bene anche che ogni autore si sente padre della sua opera. Penso che una stroncatura sia più che un atto di lesa maestà (di cui mi importa poco) un vero colpo al cuore, una piccola ferita. Diciamocelo francamente: non voglio far rimanere male nessuno. Di conseguenza alcuni pensano che io sia facile di gusti o che tratti tutti i libri con bonaria indulgenza. Nella maggioranza dei casi io recensisco invece libri di qualità, ma questa è solo la parte emersa dell’iceberg: nessuno sa i libri e i documenti via mail che mi hanno inviato e che non ho recensito. Al momento mi sono anche imposto di recensire solo libri pubblicati e non autopubblicati, libri cartacei e non ebook (altrimenti non ce la farei a recensire tutto). Preferisco quindi non recensire che recensire negativamente. Non solo ma Giovanna Rosadini, direttrice di Atelier poesia, fa una scrematura di opere prima di inviarmi le cose da recensire.

È comunque vero che preferisco evidenziare i punti di forza di un’opera invece che i punti deboli. Ritengo in questo modo di spronare, di incoraggiare l’autore. Ma recensire è un diritto e non un dovere. Inoltre rivendico l’orgoglio di recensire. Tutti vogliono diventare scrittori o poeti, vogliono la fama, la gloria postuma. Il recensore invece è relegato ai margini della vita letteraria, eppure i libri vanno obbligatoriamente recensiti, altrimenti li leggerebbero in molti meno e non ci sarebbe alcun passaparola tra i lettori. Anzi forse è il caso di dire che al mondo d’oggi ci sono troppi poeti effettivi, aspiranti, sedicenti e davvero pochi recensori. Sempre a mio modesto avviso un recensore non deve essere obbligatoriamente un critico letterario e aver letto migliaia di libri come vorrebbe Valerio Magrelli. Un recensore deve solo avere un minimo di sensibilità, un minimo di comprensione del testo e sapere un minimo la lingua italiana. Questi sono i prerequisiti fondamentali. Aggiungo anche che se ogni lettore diventasse un recensore nel suo blog personale o sui profili social ne guadagnerebbe il lettore suddetto che eserciterebbe il suo senso critico e ne guadagnerebbe la letteratura che diventerebbe un grande oggetto di attenzione, un argomento di tendenza, di dibattito e non più un fenomeno marginale. Se ci fossero più lettori-recensori certo ci sarebbe qualcuno di essi che rientrerebbe nella categoria degli odiatori, ma la letteratura sarebbe più rizomatica, meno stagnante, insomma più viva. Infine va detto che anche se a nessun recensore spetta la gloria postuma a differenza dei poeti qualcosa possono guadagnare se lo vogliono. Qualche agenzia letteraria i recensori li può pagare; ci sono autori disposti a pagare recensori. Infine recensire libri può essere un primo passo per fare il saggista, il giornalista culturale o il web content editor (coloro che a pagamento riempiono di contenuti i siti web). Non solo ma c’è anche chi si inventa un’attività redditizia recensendo libri su Instagram, anche se ci riescono solo i giovani e non i letterati attempati. Nel peggiore dei casi arrivano gratis dei libri a casa, anche se le ore passate a leggere il libro e a recensire non vengono pagate.

giu 262022

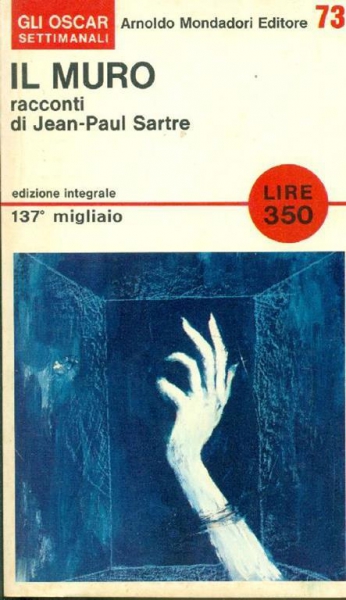

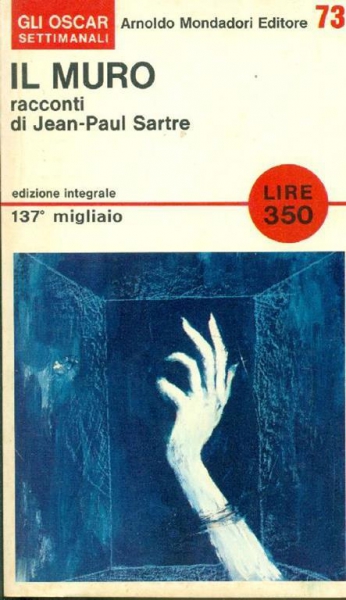

Ritengo sia interessante paragonare “La nausea” di Sartre a un suo racconto, pubblicato un anno dopo, intitolato “Il muro”. Ne “La nausea” il protagonista Roquentin, dopo aver viaggiato per il mondo, si trova in una cittadina a fare ricerche storiche su un personaggio minore del Settecento. Queste ricerche lo portano spesso alla Biblioteca dove conosce l’autodidatta, che si erudisce leggendo per ordine alfabetico gli autori. L’autodidatta è una figura importante del romanzo perché il suo atteggiamento nei confronti dell’umanità è agli antipodi di quello del protagonista. L’autodidatta dichiara di essere socialista e di amare l’umanità. Pur tuttavia gli ideali non trovano corrispondenza nella vita dell’uomo, che viene addirittura scoperto a molestare un ragazzo in biblioteca. Roquentin ha viaggiato per tutto il mondo. Ma se è vero che per Sartre alla nausea si può contrapporre solo l’avventura, è altrettanto vero che il protagonista guardandosi indietro si rende conto di aver avuto solo storie e non avventure. Da quattro anni si è lasciato con Anny, la sua donna, che nel frattempo è diventata un'obesa depressa. Anny non gli interessa più, così come non gli interessano più le sue ricerche storiche. Mentre scrive questo capolavoro, Sartre ha in mente la sua filosofia dell’ “uomo solo”. Ma quest’opera, strutturata come un romanzo poliziesco, è anche un feroce attacco alla borghesia. La nausea causa nel protagonista l’estraneità degli oggetti, la percezione distorte delle cose e della propria immagine. Non riesce nemmeno a conciliarsi con l’immagine che gli rimanda lo specchio: un uomo addirittura estraneo a sé stesso. A mio avviso la nausea è dovuta principalmente alla illogicità dell’esistenza. Per dirla in termini esistenzialisti è determinata dal riconoscimento della “deiezione”, cioè dal fatto dell’essere gettati nel mondo senza saperne il motivo. Non solo, ma Sartre in questo suo capolavoro registra fedelmente lo scarto tra la richiesta chiarificatrice e classificatrice della logica umana e l'aspetto frammentario e dispersivo della realtà. Roquentin è sospeso tra solipsismo e scetticismo. Ma non ha certezze né riguardo al proprio modo di essere né riguardo al mondo esterno. Sartre svela sia la fallibilità della conoscenza interiore che la limitatezza e la pochezza dell'agire umano. Il rapporto tra protagonista ed esperienza non è però solo quello del divenire temporale, ma è anche quello della negazione di ogni forma di relazione tra simili. Mi viene in mente l'esistenzialismo positivo di E.Paci, filosofo oggi ormai dimenticato. Per Paci non è possibile essere soltanto idealisti (cioè prendere in esame solo "il pensiero per il pensiero") né soltanto esistenzialisti (cioè considerare solo "l'esistenza per l'esistenza") né avere soltanto dei presupposti etici (cioè considerare solo "il valore per i valori"). Bisogna invece attuare una sintesi tra queste tre sfere dell'universo umano. Sartre per tutto il romanzo analizza solo il pensiero e l'esistenza: è invece totalmente assente qualsiasi fondamento etico, che possa risollevare Roquentin. Il protagonista de “La nausea” non ha un’ideale per vivere. Questa sarà poi l’unica ancora di salvezza secondo Sartre, che infatti successivamente scriverà in un suo saggio: “l’uomo è costantemente fuori di sé; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa esistere l’uomo e, d’altra parte, solo perseguendo fini trascendenti”.

Ma nel suo racconto “Il muro” Sartre fa sfoggio di un umorismo tragico, che era totalmente assente nel suo primo capolavoro. Qui il protagonista è un anarchico spagnolo, condannato a morte per le sue idee. Viene messo in una cella con altri due condannati e deve passare la notte più lunga della sua vita: all’alba lo fucileranno. La luce entra da alcuni spiragli e da piccola apertura sul soffitto, da cui si può intuire uno squarcio di cielo. Ma il cielo non comunica né simboleggia niente. Ha la morte nell’anima, ma non ha paura di soffrire. Gli altri sono sempre l’inferno e la compassione lo disgusta. Oramai è preparato a morire perché passare tutta la notte ad aspettare la morte significa “vivere venti volte l’esecuzione”. Nonostante questo il protagonista ritiene che morire sia la cosa meno naturale del mondo. Non ha nemmeno più ideali. Dell’anarchia e della liberazione della Spagna non gli interessa più niente. Al mattino però gli danno un’opportunità: deve scegliere se essere fucilato o dire dov’è il suo amico Gris. Il protagonista sa che Gris si è nascosto in casa dei suoi cugini, ma nonostante questo preferisce morire. E prima di morire ha una trovata comica. Vuole gabbare i soldati, dicendo che Gris si trova al cimitero. Vuole immaginarsi la scena di quegli uomini in uniforme che corrono tra le tombe.

Ma Gris ha abbandonato la casa dei cugini e si è rifugiato davvero al cimitero. Il protagonista ha salva la vita. Mi viene naturale paragonare la notte insonne che passa il protagonista de “La nausea” in un albergo di commessi viaggiatori a questa notte terribile, che passa il protagonista de “Il muro”. E’ questa la chiave di volta per capire il rovesciamento di prospettiva che Sartre attua in questo breve racconto. Ne “La nausea” il grande scrittore fa un’analisi minuziosa dei paradossi dell’esistenza, scrive una fenomenologia del disagio interiore. Il protagonista tuttavia ha libertà di scelta e d’azione. Ne “Il muro” invece si trova di fronte al paradosso dei paradossi della vita: la morte che nullifica ogni scelta e ogni malessere interiore. Il filosofo Adorno a proposito dell’esistenzialismo scrisse che la scelta alla fin fine era tra crepare o crepare. E se per K. Jaspers l’uomo di fronte alla morte si può aggrappare alla fede, molto più difficoltoso è il rapporto con la finitezza e la precarietà dell’esistenza per un esistenzialista ateo come Sartre. Ma viene in soccorso la trovata comica e il protagonista si salva, ridendo dell’assurdità dell’esistenza e della morte. Sartre ne "Il muro" dà scacco matto alla nausea e alla morte.

giu 232022

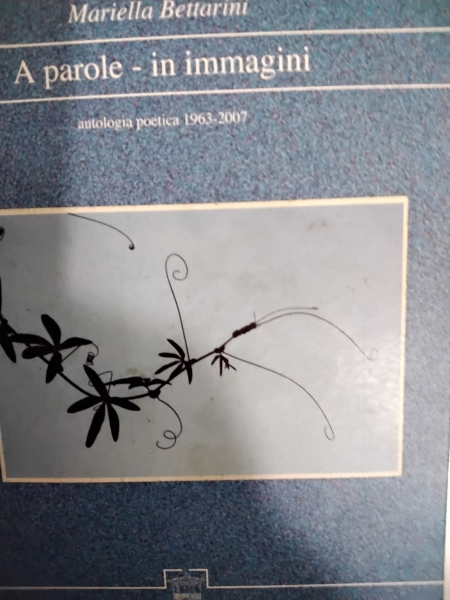

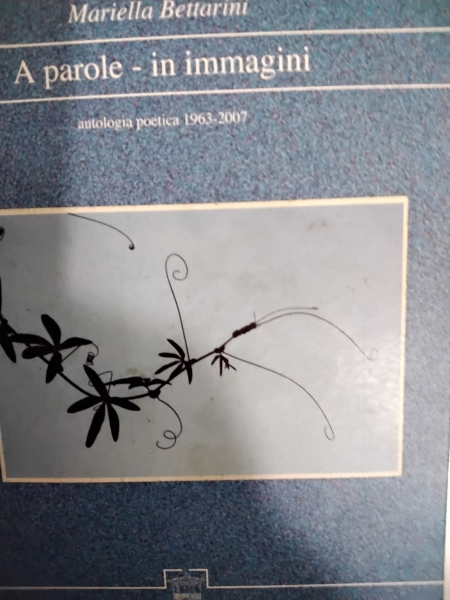

Molti anni fa dopo che le inviai via email un mio saggio breve sulla poesia contemporanea, riletto oggi molto acerbo e pretenzioso, Mariella Bettarini, che ne individuò i punti di forza, omettendo probabilmente quelli deboli per bonaria indulgenza, mi inviò per posta ordinaria la raccolta di tutte le sue poesie, insomma la sua opera omnia lirica, intitolata “A parole – in immagini” (antologia poetica 1963-2007) per la casa editrice “Gazebo”. Per inciso scrivo che la poetessa è sempre stata un’instancabile animatrice e operatrice culturale, ha fondato la rivista letteraria “Salvo imprevisti” (oggi dirige “L’area di Broca”), ha fondato la casa editrice “Gazebo”, ha ottenuto vasto consenso dalla critica, ha colloquiato con molti protagonisti letterari del secondo Novecento, ha tenuto a battesimo molti giovani in poeti. Ha anche curato il libro capolavoro di Alice Sturiale. Un’altra curiosità: è stata anche inserita nell’enciclopedia tematica dell’Espresso Grandi Opere anni fa. Un’altra cosa: non partecipa a premi letterari perché sa come scriveva Ferlinghetti che la poesia non è una gara. Mi invitò comunque anche a una riunione letteraria a casa sua, ma declinai l’invito. A quel tempo ero un piccolo commerciante. Firenze distava poco più di 60 km col treno. C’era il rischio di perdere l’ultimo treno della sera e ritrovarsi sotto stazione tutta la notte. Avevo anche paura del confronto serrato perché non sono un abile oratore. Avevo e ho molte lacune. Avevo paura di un terzo grado o anche di una persona che mi facesse le pulci. Ma forse il vero motivo è che avevo paura di deludere le aspettative. Non ero più abituato alle discussioni intellettuali. Non ero più allenato mentalmente. Soffrivo di timor panico, ovvero di ansia a parlare in pubblico. E poi perché andare? Non ero un letterato. Il mio futuro lavorativo era molto incerto. Avevo altre grane. Le ricordai via email che erano tempi grami per la poesia e che i poeti, aspiranti, sedicenti o effettivi dovevano parlare d’altro e utilizzare la diglossia, parlare nel modo più semplice possibile con la gente. Ciò nonostante mi misi a leggere tutto il suo volume. Sapevo che era un dono prezioso. Ma vivevo in quel periodo una mia crisi interiore e faticavo a esprimere un mio parere articolato. Poi dove pubblicare una mia recensione? Non avevo più un sito né un blog. Inoltre mi arrampicavo sugli specchi perché oltre alle mie contrarietà prettamente interiori, personali mi imbattevo in una voce che faceva dell’unicità la sua caratteristica precipua. La sua poesia sembrava paradossalmente essere a sé stante, autonoma, eppure le sue strutture portanti erano fatte dalla tradizione letteraria novecentesca. Insomma la sua opera si riassumeva nella celebre formula letteraria “tradizione+innovazione”. Ero in un periodo in cui la mia passione per la poesia contemporanea si stava affievolendo. Mi chiedevo a che pro leggere e scrivere? Ma quel libro mi ridava un poco di passione, riaccendeva il desiderio di capire.

La Bettarini però scompigliava le mie certezze poetiche. La sua bravura mi dava addirittura fastidio perché aveva un modo di concepire e fare poesia completamente diverso da come intendevo farlo io. C’era una profondità mista a un’originalità che mi spiazzava. Il suo talento poetico creava in me dei dubbi e delle perplessità. La sua era una poesia sfaccettata in cui confluivano varie anime e molti echi. Era difficile dire la propria e chiudere i miei pensieri così su due piedi come ero abituato a fare. Non era una poesia facile. Ci sarebbe voluto tempo e una certa disposizione d’animo e io rimandai, rimandai e poi abbandonai l’idea di farmene un’idea mia. Ma non c’era niente che non andasse in lei o nella sua poesia; ero solo io che non ero nel momento migliore per accoglierla, farla mia, interiorizzarla. La sua voce arrivava dritta dritta dagli anni ’60, attraversava tutti gli anni ’70 e ’80. Quelle realtà e quel modo di percepirle mi sembravano distanti da me. Eppure con quel passato e con quella poetessa dovevo fare i conti. Non ero un filologo acuto per valutare il suo mutamento linguistico, se era o meno cambiata poeticamente. Quella sua poesia così densa e sostanziosa mi arrivava tra capo e collo all’improvviso e non mi lasciava affatto indifferente. Mi piaceva. Le sue poesie avevano ritmo, musicalità, proprietà di linguaggio, vera intellettualità. Ma da un certo punto di vista mi disturbavano un poco perché non le avevo scritte io e erano totalmente altro da me o almeno sembravano tali di primo acchito. Ma ne ero veramente certo? E se fossimo stati molto più simili di quel che pensavo? A ogni modo non ero certo di niente. Avevo visitato il suo sito. Avevo visto che era stata una maestra. Mi ricordai che anche il miglior poeta pontederese, ovvero Dino Carlesi, era stato maestro elementare. La cosa mi piaceva perché avevo un’ottima opinione dei maestri elementari e mi ricordavo che secondo ricerche internazionali l’unico insegnamento ritenuto valido ed efficiente in Italia era proprio quello elementare. Ma passiamo oltre. Alcuni critici avevano parlato del suo neorealismo fiorentino. Ma la sua poesia era allo stesso tempo complessa concettualmente e denotata da una grande ricchezza lessicale. Immagini, espressioni verbali, metafore, descrizioni, simboli venivano declinati nei modi più disparati: molte erano le tematiche e ancora di più le loro variazioni. La Bettarini col suo modo schietto, confessionale e al contempo discreto metteva in scena tutte le sue sfumature dell’animo. Ma un dato di fatto assodato era che la poetessa scriveva sempre col cuore in mano, pur facendolo con pudore e senza quell’effusione presente in molti, che Sanguineti detestava. Un’altra cosa era che la Bettarini con il suo impegno civile, poetico, letterario, sociale, politico era lì a testimoniarmi e a indicarmi che bisognava di nuovo imparare a vivere sia dal punto di vista privato che pubblico, riprendendo un celebre verso della Achmatova. E imparare di nuovo a vivere significava anche imparare di nuovo a sentire, a pensare, a relazionarsi col prossimo.

Sapevo che quel libro e quella sua dedica erano importanti, erano uno stimolo per me, erano il segno che dovevo continuare a scrivere saggi brevi. Ma quel volume stava anche a certificare un pezzo di poesia fiorentina e poi universalmente italiana. Le lessi una dopo l’altra, ma senza cercare di scorgere metamorfosi interiori né differenze stilistiche. Avvertivo innanzitutto una forte personalità, anche se la presenza dell’io non era assolutamente ingombrante, e il fatto di essere di fronte alla storia di una vita. Ogni poesia si intrecciava con la sua esistenza. L’una richiamava l’altra. Nel volume molto corposo c’erano anche alcuni capitoli delle tesi di laurea che trattavano della sua poesia. Un altro motivo che mi faceva desistere dallo scrivere un commento o una nota critica era che ormai mi trovavo di fronte a una poetessa già riconosciuta, mi trovavo di fronte al fatto compiuto. Che altro avrei avuto da dire? Che altro avrei avuto da aggiungere? Sarebbe stato presuntuoso tentare un nuovo approccio critico. Dovevo farmi da parte e così feci. Mi occupai d’altro. Avevo altri problemi che mi passavano per la testa. Lasciai il libro in un angolo della mia biblioteca. Ogni tanto lo leggiucchiavo di nuovo. Mi sentivo un ingrato a non avergli dedicato del tempo, a non aver scritto niente, a non essermi soffermato. Ero irriconoscente. Ma allo stesso tempo ero ormai convinto che non avrei mai più firmato nessuna recensione per nessuna rivista letteraria. Una cosa che scrissi alla Bettarini, dopo averla letta, è che la sua lingua era impreziosita da tanti toscanismi senza mai forzare troppo la mano e senza mai rivendicare con orgoglio, come fanno moltissimi nostri corregionali, la toscanità. Ora mi viene in mente che in tempi di milanesizzazione nello scritto e nella dizione della lingua italiana la poetessa con la sua opera si opponeva a questa imposizione, quasi questo obbligo morale per chi scrive o opera nei mass media. Già prima dell’avvento di Berlusconi in poesia era egemone la linea lombarda. Una volta addirittura molti anni fa lessi in un muro di una stazione ferroviaria del Nord una scritta leghista, secondo cui non si doveva più parlare toscano. Ma forse, più realisticamente parlando, la poetessa dall’Isolotto provava a concepire una nuova idea della poesia, della letteratura, della cultura, della società, dell’Italia stessa. Queste righe naturalmente non sono un’esegesi. Non voglio fare un’analisi testuale o critica. Era solo un chiarimento doveroso mischiato con alcuni ricordi e con alcune impressioni provate all’epoca. Quel volume è sopravvissuto al trasloco, in cui ho buttato diversi libri e altri li ho regalati alla biblioteca. Lo conservo ancora. Ne sono intimamente orgoglioso di averlo con me. A distanza di anni talvolta rileggo qualche poesia. Non l’ho sottolineato come faccio di solito perché so che è prezioso. Queste righe erano un atto dovuto. Niente di più.

giu 212022