ott 042023

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.

Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.

Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.

Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.

Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.

set 012023

Quel lunatico e schivo di Salinger ha piazzato uno dei più grandi romanzi americani con “Il giovane Holden”. Di sé ha sempre fatto sapere poco al mondo. Ha sempre fatto vita ritirata ed appartata. E’ sicuramente il più schivo e riservato dei grandi scrittori americani del ‘900. Tempo fa su un settimanale vidi una sua foto, o meglio un suo mancato ritratto fotografico: infatti il fotografo era riuscito a riprendere la sua figura, ma Salinger era riuscito a tapparsi il volto con la mano. La foto quindi non permetteva una completa lettura del suo viso. Ma veniamo al romanzo. Il giovane Holden innanzitutto è innovativo per la continuità impressionante del gergo giovanile. Dall’inizio alla fine del romanzo Salinger utilizza sapientemente un linguaggio nuovo, che realizza uno scarto significativo con la tradizione letteraria americana. L’originalità di questo suo linguaggio è sbalorditiva, se si pensa che fu scritto negli anni ’50. Un’altra caratteristica saliente del libro è la sincerità allarmante del protagonista nei confronti di sé stesso e degli altri. Di solito chi scrive cerca sempre di dare una buona impressione ai lettori. Un’alta percentuale delle persone che scrivono infatti per dare un’ottima immagine di sé stessi agli altri cadono nel sentimentalismo, nella retorica, oppure in leziosismi e virtuosismi. Salinger invece mette in gioco tutto sé stesso. Si cala in Holden, suo alter ego, e scrive nello stile più essenziale possibile per arrivare al nocciolo della questione. Questa sua sincerità, questa incessante ricerca di un brandello di verità umana, che a tratti sconfina nel disincanto e nel cinismo, permette a Salinger di riportare alla luce quella parte di ognuno di noi, che prima di questo romanzo non era mai stata scandagliata a dovere. Salinger infatti riesce a mettere sulla pagina bianca tutte quelle piccole idee banali e superficiali, che vengono in mente a tutti; tutti quei pensieri brevi e sconnessi, che releghiamo nel subconscio. Ci sono ad esempio operazioni cognitive, come quelle per guidare una macchina, talmente automatiche e ripetitive, che dopo un minimo di esperienza non raggiungono più la soglia di coscienza. Salinger è riuscito a far venire fuori dalla sua testa queste piccole idee quotidiane, talvolta banali, qualche volta addirittura assurde. Ad esempio di fronte a un laghetto Holden si chiede dove vadano i cigni, quando il lago è gelato. A leggere questo libro si rimane stupefatti, se si è letto qualche libro di filosofia di tanto in tanto. Non c’era bisogno di quelli che Ricouer chiama “i maestri del sospetto” (ovvero Marx, Nietzsche, Freud) per dimostrare al mondo la fallacia della ragione umana e i limiti del razionalismo. Era sufficiente soltanto saper cogliere questi piccoli pensieri banali, automatici, quotidiani. Infine un altro aspetto fondamentale del libro è la messa a fuoco del disagio giovanile. Holden è il classico bravo ragazzo, che frequenta un collegio con regole ferree. E’ il classico ragazzo della borghesia americana. Ma non si trova a suo agio nei suoi panni. A scuola è svogliato. Non gli vanno i professori. Non gli vanno i suoi compagni di scuola. Non gli va bene nessuna delle cricche e delle comitive del suo collegio. Non trova un senso in quel che fa. E’ diffidente nei confronti degli altri. E’ insofferente verso le regole e i paletti imposti dal mondo dei grandi. E’ spietato verso il grigiore della quotidianità. Il rapporto del protagonista con gli altri è sempre problematico, conflittuale, ambivalente. Holden vuole ripagarli con la stessa moneta dell’indifferenza con cui pensa che gli altri lo paghino. La sua è una sensibilità offesa. Quando si ha questo disagio nei confronti degli altri e della società una persona può reagire in tre modi differenti: diventare asociale, misantropo o addirittura antisociale (è forse una coincidenza il fatto che l’assassino di Lennon aveva in tasca una copia di questo libro? Forse si identificava con Holden? Apprezzava forse la sua apparente anaffettività?). Per tutto il romanzo qualsiasi sentimento e qualsiasi tipo di affetto nei confronti delle persone a lui vicine è rimosso. Ma Holden non può rimuovere totalmente ogni emozione. Deve pure investire affettivamnte su qualcuno o su qualcosa. Ecco allora che si innamora del linguaggio. Schifato dal mondo esterno e perfino dai suoi schemi mentali si aggrappa ingenuamente alle parole. Così utilizza le sue parole per mentire. Infatti di sé stesso dice:” Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra”. Alle menzogne e alle falsità del mondo degli adulti quindi contrappone le sue menzogne ingenue, mai dannose per gli altri. Ad esempio quando incontra la madre di un suo compagno di scuola in treno mente spudoratamente, ma lo fa a fin di bene e per quieto vivere. Dice alla madre quello che vuole sentirsi dire di suo figlio. Holden dice alla madre che quel collegio è un’ottima scuola, anche se in realtà gli fa schifo: ma d’altra parte cosa dovrebbe dire a una madre, che paga una retta salata per mantenere suo figlio in collegio? Dice alla madre che suo figlio è un ragazzo sensibile, quando invece pensa che sia il più grande bastardo della scuola. Mente anche sulla sua vera identità, tant’è che, quando si presenta, usa il nome e il cognome del bidello della scuola, per non mettersi a raccontarle la sua vera storia. Ma d’altronde perché non dovrebbe mentire? La conversazione avviene in un contesto sociale, che i sociologi moderni definirebbero “un non-luogo”. E nel non-luogo di uno scompartimento di un treno si possono raccontare tutte le balle che si vogliono. Poi la madre del suo compagno di collegio è una bella donna e il dialogo tra i due è infarcito di luoghi comuni. Perché mai non dovrebbe mentire? Solo alla fine del romanzo Salinger si concilia con gli altri e con il mondo esterno. Infatti scrive: “Io, supergiù, so soltanto che sento un pò la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. E’ buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”. Il senso di questo libro di Salinger sta tutto nel titolo originale. Il titolo originale è “The catcher in the rye”, che si potrebbe tradurre “il pescatore nella segale”. Il titolo deriva da un’espressione modificata di una poesia di Robert Burns. La poesia in verità dice: “se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno”. Invece Holden crede che dica: “E ti prende al volo qualcuno”. E quando se ne accorge capisce anche il motivo per cui ha modificato questo verso della poesia. Lui infatti si è immaginato migliaia di ragazzi, che giocano in un immenso campo di segale. Ma questi ragazzi sono incoscienti ed ingenui, non tengono affatto conto che esiste un dirupo in cui possono cadere. Holden-Salinger scrive allora che la cosa che gli piacerebbe fare di più è quella di acchiapparli e di salvare coloro che inavvertitamente stanno per cadere nel dirupo. Fuor di metafora: il giovane Holden può ancora salvarsi e tramite le sue parole salvare altri adolescenti dalle brutture e dalle ipocrisie del mondo dei grandi. Quell’assurdità e quello squallore del mondo degli adulti se non vengono affrontati nell’adolescenza possono portare al gesto estremo più avanti, come il protagonista del racconto “Un giorno ideale per i pesci banana” dell’opera successiva di Salinger “I nove racconti”, che si spara un colpo alla tempia. Infatti lo scrittore americano nel giovane Holden è cinico nei confronti degli altri, perché il disagio deve affrontare brutalmente lo schifo. Invece ne “I nove racconti”, in cui prende in esame il mondo degli adulti, usa la pietà umana: oramai non può fare più niente per loro, le loro vite sono già compiute, le loro persone sono già gestalt finale. “Il giovane Holden” è stato terapeutico per lo scrittore americano. Salinger è riuscito a fare i conti con il proprio disagio. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è stato letto da generazioni di giovani americani. E’ per questo motivo che Salinger è diventato una sorta di compagno di strada dei giovani americani e non solo. E se oggi pochi lo leggono, non sanno che cosa si perdono, perché questo libro diverte e fa riflettere.

ott 182022

Enrico Brizzi (1974) è uno scrittore bolognese, amante della montagna, delle camminate e della natura. Si è laureato al Dams. Con questo romanzo si è fatto conoscere dal grande pubblico, ma l'autore non ha deluso mai neanche nei libri successivi, nonostante siano meno famosi. Ho letto altri libri e sono stati sempre piacevoli. Leggendo questo libro ci si può far trasportare dalla fantasia e ci può sembrare di camminare sotto i portici bolognesi insieme allo scrittore, ma questo romanzo è anche un tuffo al cuore per chi ha vissuto gli anni Novanta e vuole ricordarli. Oppure quest'opera è anche un modo per far conoscere ai giovanissimi come vivevano e i miti in cui credevano i loro genitori della generazione X.

Trama:

"Jack Frusciante è uscito dal gruppo" è un romanzo generazionale, pubblicato nel 1994. Innanzitutto il titolo è dovuto al fatto che Frusciante dei Red Hot Chili Peppers lasciò il gruppo. Il romanzo non è ideologico e sessuale come "Porci con le ali". Non è trasgressivo come "Altri libertini" di Tondelli, anche se Enrico Brizzi riconosce nello scrittore di Correggio un maestro. Pur avendo anche come punto di riferimento "Il giovane Holden" non è presente in questo romanzo il tour de force del gergo giovanile presente nell'opera di Salinger. Il protagonista Alex è un diciassettenne che frequenta un liceo classico bolognese e si innamora di Adelaide, che però non lo ricambia, anche se tra di loro nasce una tenera amicizia. La ragazza in questione è troppo presa dall'ansia di futuro, dovrebbe andare a studiare in America, non vuole impegnarsi, vuole essere libera e allo stesso tempo non vuole illudere nessuno. Mentre Alex è alle prese con la sua prima delusione sentimentale, si suicida un suo amico, più benestante di lui, più svogliato negli studi e più nichilista. Il suo amico era pieno di ragazze e di amici, era un assiduo frequentatore di discoteche, ma al suo funerale ci sono poche persone perché quel popolo della notte, quegli amici della fauna notturna non lo hanno accompagnato per l'ultimo viaggio e questa è una constatazione di fatto molto amara per il protagonista, che vuole dirci che il sesso facile e il divertimento sfrenato non sono sinonimi di amore e amicizia veri. Il romanzo è colmo di citazioni postmoderne, molto spesso ludiche. Non voglio spoilerare ulteriormente.

Recensione:

Si tratta di uno dei libri più divertenti e spassosi degli anni Novanta in Italia. Brizzi irrompe nel mondo della narrativa con freschezza, originalità, talento. Di solito gli scrittori italiani si perdono nelle descrizioni ossessive o nelle narrazioni minuziose: Brizzi giovanissimo riesce a dosare sapientemente, con maestria, narrazione e descrizione. Pensate che il libro ha venduto più di un milione di copie e persino Umberto Eco lo ha trattato in una sua Bustina di Minerva. Prima di acquistarlo avevo sentito parlare Brizzi al Maurizio Costanzo Show e mi aveva incuriosito. È sicuramente stato molto furbo, intelligente e capace Brizzi ad aver trasformato una cocente delusione amorosa in un libro. Tuttavia il romanzo, anche se mischia cultura bassa e cultura alta, non è commerciale o quantomeno non è stato scritto con l'intento di farne un best seller. Forse l'autore voleva solo scrivere un libro non noioso. Comunque sia, Brizzi ha avuto il merito di scrivere un libro che meglio di molti altri rappresenta la generazione X italiana. Molto azzeccata la scelta di mettere in copertina una bicicletta scassata, come a voler rappresentare una storia giovanile qualsiasi tra persone comuni. In parte mi ricorda anche il film Ovosodo, seppur ci siano delle differenze e nessuno abbia copiato da nessuno. Brizzi colpisce per il suo modo delicato e ironico di raccontare una vicenda adolescenziale agrodolce, ma colpisce anche per le sue sentenze e il fatto di non guardare in faccia nessuno: così scrive a proposito di Adelaide che sono le albechiare che ti fregano e a proposito del cattolicesimo scrive che sono le persone che si mettono in prima fila in chiesa a rovinare la religione cristiana, attaccando quindi frontalmente il perbenismo e la vuota apparenza. Insomma un libro non pretenzioso ma ben scritto, che merita il successo che ha avuto. Un libro quindi da leggere a tutti i costi. È in definitiva un romanzo che punta sulla leggerezza, ma che fa anche riflettere.

giu 192022

Bukowski dissacra il sogno americano. La sua è una critica feroce all’America benestante, puritana, conservatrice; una presa di posizione destabilizzante nei confronti dell’America del consumismo e del conformismo. Ce lo dice senza giri di parole in una sua poesia: l’uomo di oggi è merce deperibile. Lo scrittore americano è un ribelle solitario, che svela il grottesco della società a stelle e strisce. E' per questa ragione che in America è rimasto sempre underground e invece in Francia e in Germania ha avuto grande successo. Bukowski svela gli scheletri dell’armadio della rispettabilità borghese. I personaggi dei suoi libri sono assurdi e la loro grama esistenza può apparire talvolta al lettore insensata e vuota. Troviamo, quando va bene, mariti ubriachi e mogli brontolone affacciate alla ringhiera, affittacamere spilorce e maleodoranti. E tutti indistintamente che cercano di ammazzare il tempo, mentre aspettano di morire. Bukowski è troppo vecchio per appartenere alla beat generation e troppo originale per classificarlo in qualsiasi altra scuola poetica. Per alcuni versi potremmo definire lo scrittore erede di Fante o almeno potremmo dire che ha un debito nei suoi confronti. Infatti lui stesso ha dichiarato a riguardo di Fante: ”Ecco, finalmente uno scrittore che non aveva paura delle emozioni. Ironia e dolore erano intrecciati tra loro con straordinaria semplicità”. Bukowski dice no all’impegno politico, no all’establishment letterario. E' un uomo a mani vuote, senza alcuna certezza né ideologia. Per quanto riguarda ogni presa di posizione politica, Bukowski ci ricorda che gli uomini non sono mai forti come le loro idee. L’unica rivoluzione che forse potrebbe fare è quella dei barboni, che lui immagina nel suo racconto “La vendetta dei dannati” in “Niente canzoni d’amore”. Inoltre in un suo libro di poesie “Si prega di allegare 10 dollari per ogni poesia inviata” scrive a proposito dell'élite culturale : "Dire che sono un poeta mi mette in compagnia di grafomani matti e rincoglioniti che si mascherano da grandi saggi”. L'originalità delle sue poesie sta nel fatto che non c'è distanza tra l'espressione poetica e la lingua ordinaria americana. Lo stile colloquiale di intonazione bassa con cui si rivolge al lettore è rassicurante, però quando meno te lo aspetti ecco che Bukowski colpisce con la sua sicura fulmineità. E' singolare il suo modo di evocare la condizione umana: quello di Bukowski evoca una storia d'uomo disilluso che, assunta liricamente, desta risonanze in tutti ed esprime efficacemente il malessere di un'epoca. Un altro aspetto interessante è che troviamo uomini in carne ed ossa, non cifre e segni. La sua non è una poesia intellettualistica. Kerouac aveva scritto su un rotolo di carta telescrivente “On the road”. Vi narrava con un ritmo febbrile le peripezie di due giovani che percorrevano gli Stati Uniti da costa a costa. Ma in Kerouac c’era il desiderio di avventura, la voglia di esplorare il mondo e di effettuare un viaggio interiore tra Jazz, droghe, alcol. In Bukowski prevale invece una mistura sapiente di disincanto, cinismo, autoironia. In W. Burroughs ci imbattiamo in scenari onirici e psichedelici, che mettono a dura prova l’immagine prefabbricata dell’America. Troviamo le sue esperienze da tossicomane, gli allucinogeni, gli spacciatori, gli alcolizzati e una moltitudine di trasgressori e trasgressioni. Ma in Burroughs è rintracciabile anche la paranoia, il tema ricorrente della cospirazione, la presenza più o meno discreta del “Demoralizzatore totale”. In Bukowski invece no. Il nostro non perde mai il contatto con la realtà. Ci sorprende per il suo sguardo diretto alle cose quotidiane, per la sua immediatezza nel coglierne i tratti essenziali. Nei suoi testi non ci sono né allusioni, né allegorie. Ogni suo libro nel suo insieme è così chiaro, che si può abbracciarlo tutto con un solo pensiero. Nei suoi libri troviamo innanzitutto le sue più grandi passioni: la musica classica e la letteratura. Gli ambienti descritti nei suoi racconti e nelle sue poesie sono il bar, la strada, l’ospedale, l’ippodromo, la squallida stanza d’albergo, il manicomio, la bettola in cui è costretto a vivere. La cosa che più impressiona di Bukowski è l’occhio mirifico, la non comune capacità di cogliere il dettaglio di ogni ambiente e di ogni personaggio. Le sue storie poi spiazzano, perché sono vere eppure all’apparenza inverosimili. Un’altra qualità è la battuta sferzante, l’aforisma tagliente, che spesso al momento giusto riesce a riassumere e allo stesso tempo a sdrammatizzare la situazione paradossale in cui si trovano i personaggi. Ma questo non è ancora tutto. Il personaggio Bukowski entra prepotentemente in ogni suo racconto con le sue contraddizioni e i suoi vizi. Un personaggio dedito agli eccessi (all’alcool, all’erotismo sfrenato e sfacciato, talvolta alle risse). Insomma individualismo e bohème, o per dirla in termini italiani genio e sregolatezza.

Lo scrittore usa spesso a questo proposito il suo alter ego Henry Chinaski, che come lui ha lavorato alle poste. E’ un personaggio bifronte: a tratti si comporta come un ragazzino a tratti rivela una saggezza illuminante. E’ un uomo conflittuale, mai pienamente risolto, le cui storie senza uscita alimentano continuamente il suo disagio esistenziale. Bukowski dimostra il talento di fare della propria esperienza personale motivo e pretesto di condizioni più universali. Un tema che più volte Bukowski mette a fuoco è il rapporto difficile con le donne: sembra misogino e maschilista, eppure ha bisogno di relazioni a lungo termine con le donne: relazioni che non riesce a far durare a lungo per i suoi scatti d’ira e per i suoi umori altalenanti. Nelle sue vicissitudini sentimentali regnano incontrastate incomunicabilità ed estraneità reciproca. La donna non è mai idealizzata, contemplata. Non è mai fatta simbolo di niente. Eppure nella sua vita sarà proprio una sua donna, Linda Lee a mettere freno agli impulsi distruttivi dello scrittore. Gli farà ridurre l’assunzione di alcol, lo metterà a dieta, lo incoraggerà ad andare tutti i giorni alle corse dei cavalli per distrarsi e a non alzarsi mai prima di mezzogiorno. Bukowski mette a nudo i difetti delle donne con un certo sarcasmo. Però allo stesso tempo mette a nudo anche i suoi difetti e i suoi limiti di uomo. E questa sincerità disarmante da sola è rara e preziosa tra tutti gli scrittori esistiti ed esistenti

giu 192022

Questo capolavoro della letteratura inglese fu pubblicato nel 1954, grazie all’interessamento di T. S. Eliot. Il successo editoriale fu gigantesco: 14 milioni di copie vendute in Inghilterra. Quest’opera ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche. Il primo film sul “Signore delle mosche” è del 1963 ad opera del regista Peter Brook.

Il libro non è altro che una favola moderna. Un gruppo di ragazzi sopravvive a un incidente aereo e finisce su un’isola disabitata. Il cuore dell’isola è costituito da una macchia fitta, ricca di frutti e maiali. C’è anche una montagna da cui possono scrutare l’orizzonte e guardare se passano le navi. I ragazzi hanno solo un barlume di speranza che possano portarli in salvo gli adulti perché durante il conflitto mondiale è esplosa la bomba atomica. Gli adolescenti devono adattarsi alla vita dell’isola: devono costruire rifugi, andare a caccia, fare delle leggi, eleggere un capo, tenere vivo il fuoco. Naturalmente dovranno fare tutto da soli perché non c’è la supervisione di nessun adulto. inizialmente viene eletto capo Ralph, il cui tipo di organizzazione simboleggia un’ideale di società democratica, in cui ognuno lavora per il benessere collettivo. Il capo ed i consiglieri possiedono la conchiglia, che rappresenta la conoscenza e la saggezza. Successivamente però si impone la società di Jack, basata sull’obbedienza e la subordinazione: una vera e propria dittatura. I due gruppi si scontrano e nella lotta muoiono due bambini: Simone e Piggy. Il microcosmo isolato dal mondo reale ed occasione per una rinascita dell’umanità diviene quindi un’ulteriore conferma della malvagità del genere umano: i bambini sono regrediti dalla civiltà alla barbarie.

A questo romanzo naturalmente sono state date le più svariate interpretazioni. C’è chi ha ritenuto che fosse un’allegoria religiosa, a causa del titolo. Infatti “Signore delle mosche” è uno dei tanti appellativi del diavolo. C’è chi invece ha posto l’accento sulla lotta tra il bene ed il male, cioè tra Ralph e Jack. Altri hanno visto nel romanzo il simbolo di quel che era accaduto nella seconda guerra mondiale ed hanno intuito in Jack il carisma e la forza di persuasione di Hitler.

Certamente da questo libro si possono comprendere tre concetti basilari su cui si fondano tutte le opere di Golding: 1) l'autore scrisse in un periodo della letteratura inglese, chiamato epoca tra il realismo e il modernismo. E lo scrittore riuscì ad essere sia REALISTA (perchè anche se questa storia è completamente inventata potrebbe sempre accadere) che MODERNISTA (perché fece largo uso di metafore, simboli ed allegorie) 2) il suo pessimismo riguardo la natura umana, dovuto al fatto che vide direttamente gli orrori della seconda guerra mondiale, perché fu ufficiale della marina britannica 3) la sua totale sfiducia nel sistema scolastico inglese. Questo libro infatti può essere anche inteso come una critica distruttiva nei confronti degli agenti di socializzazione dell’Inghilterra di quel tempo. I ragazzi del “Signore delle mosche” sono già andati a scuola, sono già stati deformati dalla scuola britannica. Sono già stati temprati dalla severa disciplina e dalle norme ottuse di quel periodo. Golding non a caso fu maestro e subì l’influsso della pedagogia steineriana. Steiner fu il fondatore dell’antroposofia, che potremmo definire una scienza dello spirito. Come educatore il filosofo Steiner fu straordinario. La sua pedagogia non si basa su nessuna imposizione e su nessuna ricetta. Lascia spazio alla creatività dell’insegnante, che a seconda delle sue esigenze e delle esigenze degli allievi può stabilire quali sono i modi più idonei di apprendimento. La pedagogia steineriana sostituì la disciplina ferrea con il calore umano tra allievo ed insegnante, dato che secondo il filosofo non bisognava educare solo la testa del bambino, ma anche l’intero corpo. Chiaramente Golding avendo in mente Steiner non poteva che essere contrarissimo al modo di insegnare della maggior parte degli insegnanti inglesi, così freddi ed impostati.

giu 182022

(Nella foto Davide Morelli con l'amico di infanzia Emanuele Morelli in un selfie a Marina di Cecina. Il brufolo sulla fronte ora non c'è più. Ah ah ah!!!)

Alla voce "recensione " sulla "Treccani" si trova scritto: "1. (filol.) [fase del lavoro di edizione critica consistente nella scelta della lezione ritenuta migliore tra le varianti messe in luce dalla collazione: r. chiusa, aperta] ≈ recensio. 2. (estens.) [esame critico, in forma di articolo, di un'opera di recente pubblicazione e, anche, articolo che commenta spettacoli, film, mostre e sim.: fare, scrivere una r. favorevole, severa] ≈ ‖ articolo, commento, critica, giudizio, presentazione, scheda.". Una recensione quindi è una critica, un commento, un giudizio critico. Ma chi può scriverla? Tutti o solo gli addetti ai lavori? Tutti o solo chi se ne intende? E chi se ne intende?

Il poeta e professore Valerio Magrelli (a scanso di equivoci molto bravo come poeta) in una intervista a Fabio Fazio sosteneva (si spera in modo provocatorio) riguardo a chi poteva commentare un libro: "Ecco, io proporrei il sistema delle ore di lettura, come i piloti d’aereo. Quando si può pilotare un jumbo? Quando, per ricorrere a un’iperbole, si sono fatte 8000 ore di volo. Quando puoi scrivere il tuo parere su un libro? Quando hai letto 8000 libri di teoria, di narrativa, di poesia; altrimenti non puoi parlare. Io non voglio sapere i pareri dei lettori, non mi interessano: deve essere vietato al lettore di parlare. Ma parto dalla grande idea di Borges per cui io vado molto più fiero del mio lavoro di lettore che di quello di scrittore. Essere lettori è una cosa importantissima". Ma forse ci sono anche persone che sanno pilotare un aereo senza aver fatto 8000 ore di volo. Le capacità critiche sono date solamente dal numero di libri letti? Non è questa di Magrelli un'idea classista della letteratura? Non è un modo di fare e di dire respingente o evitante? Giustamente a mio modesto o immodesto avviso il professore e poeta Dante Maffia, candidato più volte al Nobel della letteratura, scrive sul sito letterario La presenza di Érato: "Evidentemente lui può, e anche Fazio può, perché gli ottomila volumi li hanno letti. Mi domando: li hanno digeriti? Perché i libri non basta leggerli, bisogna capirli e questo può avvenire se si riesce a stabilire con loro una certa complicità, se si riesce a entrare nelle pagine senza pregiudizi e senza spocchia, ascoltando gli autori senza sovrapporsi, senza pretendere di farli passare per la cruna del proprio ago per renderli un’appendice di se stessi. E poi… se uno di libri ne ha letto settemila e ottocento? Ma che razza di ragionamenti sono questi? Magrelli mi pare che abbia visitato in Russia la biblioteca di Boris Pasternak che raccoglie poche centinaia di volumi, quelli amati, letti (e digeriti). Un’altra delle biblioteche che ha dato cibo a Singer è di circa trecento volumi, tanto che, quando gli fu assegnato il Premio Nobel, i giornalisti, andati a intervistarlo, gli domandarono più volte dove fosse il resto dei suoi libri". Aggiungo io che la biblioteca di Petrarca ad Arquà fosse di circa 500 volumi e quella di Montaigne nella sua torre di 1000. Io di libri ne ho letti solo 3000-3500. Nella mia biblioteca attuale ce ne sono circa 1200-1300. 900 libri li ho buttati via per il trasloco. Erano troppo malandati. La biblioteca comunale non voleva i libri sottolineati. Altri 150 li ho donati alla biblioteca comunale. Molti libri letti li ho presi a prestito dalla biblioteca comunale. Non li ho comprati. Io perciò secondo Magrelli non avrei voce in capitolo. Ma "esisto anche io, malgrado le apparenze" scriveva il cantautore e poeta livornese Piero Ciampi!

(Nella foto Il poeta Valerio Magrelli. Da Wikipedia)

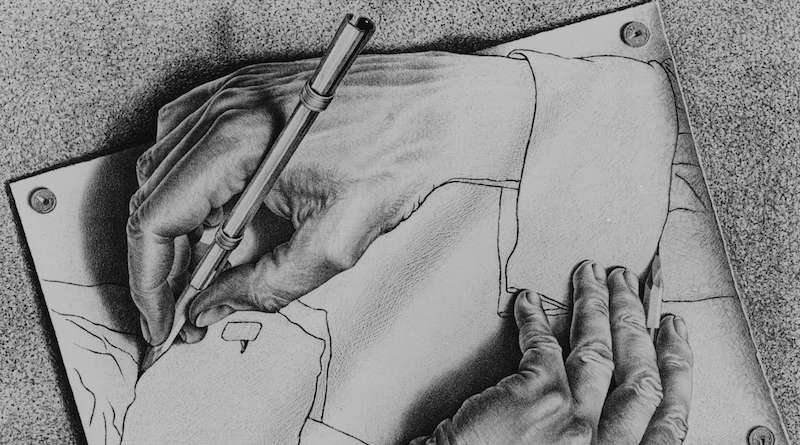

Veniamo a me. Ho recensito diversi libri in questi ultimi anni. Ho recensito libri di grandi autori, di autori affermati e di emergenti. A volte mi chiedo: ma se qualcuno mi facesse il terzo grado su tutte le mie recensioni cosa saprei dire? In questo caso non si tratta di problemi di apprendimento, ma di mantenere intatte le nozioni. Potrei trovarmi in difficoltà. Qualcuno potrebbe obiettare: caro Davide, scusa non richiesta accusa manifesta e poi chiedermi perché metto le mani avanti. Sarebbe impossibile per me a ogni modo ricordarmi con dovizia di particolare tutti i libri recensiti. Forse è un'impresa impossibile per ogni recensore che si rispetti. Comunque chiedo venia. Io scrivo una recensione e poi vado oltre, passo oltre. Parlando in generale, la memoria a breve termine ha i suoi limiti. Come dimostrò lo psicologo Miller nel 1956 con il suo saggio breve "Il magico numero sette, più o meno due" tutti riusciamo a memorizzare dai 5 ai 9 (di solito 7) elementi (che in psicologia si chiamano item). L'ippocampo è la parte del nostro cervello, a forma di cavalluccio marino, adibita al passaggio dei dati dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Le persone possono avere problemi di apprendimento quando l'ippocampo è danneggiato per un trauma cranico dopo un incidente stradale per esempio o se hanno lesioni microcorticali ad esso a causa di anni di grave alcolismo o perché sono tossicodipendenti. Si parla in questi casi di amnesia anterograda oppure di psicosi di Korsakoff. Uno dei problemi maggiori per tutti è l'oblio, se non si ripassa continuamente i libri letti. Un altro difetto della memoria è l'interferenza, ovvero non sempre le nozioni vengono interiorizzate, integrate tra di loro e quindi si disturbano. Inoltre libro scaccia libro talvolta, ovvero per acquisire nuove nozioni si dimenticano quelle precedenti. E allora per evitare ciò bisognerebbe rimanere forse alle quattro cose basilari delle scuole elementari? Evidentemente no perché non ci sarebbe progresso. Comunque non preoccupatevi nessuno finisce "out of memory" perché, se è vero che la memoria a breve termine ha dei limiti per tutti, quella a lungo termine è un pozzo senza fondo. E poi viene da chiedersi se sia meglio acquisire nuove conoscenze o approfondire le conoscenze già fatte nostre. Nel dubbio spesso finiamo per fossilizzarci sulle poche cose che sappiamo. A ogni modo talvolta le tracce mnestiche scompaiono. Ma non tutto è perduto! Talvolta basta riprendere da dove avevamo lasciato. Cosa sarei in grado di ricordare e di rispondere se qualcuno mi domandasse delle mie recensioni? Di poche mi ricordo i particolarial 100%. . Ho in mente vagamente il senso del libro. Dovrei rileggere la recensione che ho scritto e poi sarei in grado di spiegare cosa intendevo dire. Non recensisco tutti i libri che leggo. Sarebbe un'impresa impossibile. Recensire? Di solito rispondo come Bartleby: "I would prefer not to". Di solito preferisco fare considerazioni di carattere generale magari citando in qua e in là alcuni libri letti. Bisognerebbe sapere di cosa si scrive. Bisognerebbe scrivere di ciò che sappiamo. In realtà le nostre conoscenze non sono stabili; la nostra mente è un flusso inarrestabile. I nostri pensieri cambiano. Il nostro sapere lo stesso. La nostra in(cultura) vera o fasulla è dinamica. A volte mi immagino che esistano gli avvocati del diavolo del buon recensore o presunto tale. Mi immagino una mia vecchia insegnante di italiano che mi "inchioda" perennemente ai primi due temi del primo quadrimestre del primo anno in cui mi dava 4 e mezzo. Immagino che sia la mia inquisitrice e che mi dica che la mia scrittura è tempo perso. Immagino che mi dica che sono un incapace, un inconcludente e quello che non ho fatto nella vita è l'ennesimo risultato di come andavo male alle superiori, senza considerare la mia svogliatezza e la mia crisi interiore di quegli anni. Immagino che mi dica; tutte scuse Morelli! Immagino che mi dica: tu per me sarai sempre quel quattordicenne che mi guardava e a stento tratteneva il pianto per quelle gravi insufficienze a causa di quei temi così puerili. Non si può allora migliorare? Comunque non vorrei fare lo psicodramma di Moreno. E ad ogni modo perché dovrebbe esserci tanto accanimento nei confronti di un recensore tra i tanti? Mica si parla di beatificazione! Io recensisco talvolta libri hic et nunc. Questo é quanto. È chiaro che in quel momento conosco ciò di cui sto scrivendo. Cerco di farlo nel migliore dei modi, non tralasciando niente al caso. Poi leggo molto e diverse cose me le dimentico. Nessuno, arrivato a 50 anni, ha una memoria di ferro. Quindi potrei avere delle difficoltà se qualcuno valutasse ciò che so in questo momento di tutte le mie recensioni. Abbiate pietà: sono un semplice essere umano e non un automa perfetto. Poi non prendiamoci in giro: gli insegnanti delle superiori o i professori universitari ripassano la lezione e studiano il giorno prima di spiegare in classe o in aula. Nessuno, come si suol dire in Toscana, ha la scienza infusa, in questo caso la letteratura infusa. Se i professori venissero interrogati a tradimento, di sorpresa, potrebbero essere messi in difficoltà anche loro. Non solo ma per una recensione per la rivista letteraria Atelier mi ci vuole diverse ore a scriverla. Di solito scrivo 100, 150, 200 parole di getto. Quindi spengo il tablet e mi metto a pensare cosa dovrei ancora scrivere. Penso, aspetto un'altra idea. Quando finisco mi metto a limare. Pensavo di essere un deficiente a metterci così tanto tempo. Invece poi ho sentito un'intervista alla RAI del critico letterario Walter Pedullà, in cui diceva che ogni recensione gli costava ore di lavoro e fatica. Ritornando alla questione della memoria, perché comunque una nozione resti nella mente, per giungere al passaggio dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, bisogna reiterarla, ovvero ripeterla mentalmente. Ci sono persone che studiano a voce alta, cioè ogni giorno dopo aver letto attentamente, provano a richiamare dalla memoria i nuovi input culturali. Altri invece studiano insieme a un compagno/a per ripassare e si fanno le domande a vicenda per sapere cosa si ricordano. Ma tutto questo può essere fatica sprecata se uno studente non sa su cosa vertono le domande degli insegnanti. Deve quindi conoscere cosa vuole sapere l'insegnante. La memoria può fare brutti tiri a chiunque, a meno che uno non abbia una memoria fotografica (ma si contano sulle dita di una mano). Decenni fa dicevano di questi individui così portati a ricordare che avevano una memoria eidetica. Va ricordato che per Husserl l'intuizione eidetica permette agli uomini di percepire una melodia e non solo delle singole note. Comunque decenni fa tutto era eidetico perché Husserl era di moda! Certo i trucchi per risolvere gli inconvenienti della memoria ci sono. Esiste la mnemotecnica. Molto semplicemente Pietro Citati, normalista e grande critico letterario, dichiarò che ogni volta che doveva dare un'intervista si preparava sempre ripassando il suo saggio su cui gli avrebbero fatto domande. Si preparava quindi come fosse un esame. A volte parlando in pubblico può sopraggiungere il timor panico e allora l'ansia può obnubilare la mente. In questi casi uno, sopraffatto dall'ansia, può richiamare nozioni alla rinfusa oppure può interrompersi il collegamento tra memoria e linguaggio, finendo per essere preda di un blackout quasi totale, ovvero la classica scena muta. Al contrario ci sono anche memorie prodigiose. Ma spesso un'ottima memoria è frutto di esercizio continuo, a meno che uno non soffra di amnesia. La verità è che certe cose le sapevo quando ho scritto la recensione. La questione di fondo è se la recensione è copiata o meno. Ci sono programmi informatici ad hoc per verificare se è stata copiata. Dire o scrivere che tizio ha copiato è diffamatorio, se non si mostra dove ha copiato, portando le prove oggettive. Importante è che la recensione sia originale. Intendiamoci comunque: recensire non mi pesa, però non date tutto per scontato perché è un impegno. Potrei anche non farlo. Quindi non diamo niente per scontato. Una recensione non è altro che una serie articolata di piccole opinioni. Non si può ricordare tutto. L'importante è essere onesti intellettualmente. Non bisogna mentire. Io per esempio scrivo solo di libri che mi sono piaciuti. Evito sempre le stroncature. Inoltre quali sono i pericoli da evitare? Per la studiosa e poetessa Carmen Gallo un recensore non deve essere un "autore mascherato". Per altri è necessario evitare di recensirsi a vicenda, ovvero fare le recensioni incrociate: quello che la professoressa e poetessa Gilda Policastro chiama ironicamente un 69 critico. Ritornando a me, non posso ricordarmi per filo e per segno tutte le mie recensioni. In definitiva ogni tanto recensisco qualche libro e cerco di farlo con cognizione di causa. Non mi risulta che per recensire bisogna essere professori universitari di letteratura. È sufficiente essere dei lettori forti o quantomeno attento. Ben vengano i recensori dilettanti. Magari sono improvvisati, però sono più sinceri. A volte i critici letterari evitano guai, hanno delle limitazioni. Insomma sono sicuramente meno liberi dei recensori qualsiasi di cui il web è una fucina inesauribile. Ciò non va preso in modo negativo: significa che i libri destano ancora interesse, che possono fare tendenza. Una delle cose da evitare naturalmente è il "recensionismo compulsivo", termine nato da un video su Youtube di Roberto Mercadini, riguardante il delirio delle recensioni su Amazon Libri Perciò potrei affermare di non sparare sul recensore! E poi perché un recensore senza infamia e senza lode, senza arte né parte deve rendere a tutti i costi conto a voi? Non è un recensore qualsiasi la causa dei vostri problemi!

N.B: tra i miei libri letti ci sono circa 60/70 classici Bompiani e Meridiani Mondadori, acquistati e in buona parte presi a prestito. In ogni opera omnia ci sono decine di opere. Quindi il numero esatto dei libri letti a onor del vero sarebbe maggiore. La mia è solo una stima per difetto.

giu 162022

Silvio D'Arzo con "Casa d'altri" fonde armoniosamente il minimalismo esistenziale (ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e il minimalismo narrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama. È proprio questo un modo per mettere alla prova e vedere chi è un autentico narratore e chi no. D'Arzo ha superato brillantemente questo esame. Il racconto, definito perfetto da Montale e il più bel racconto italiano del Novecento da diversi critici letterari, si può riassumere tutto con queste parole: "Un'assurda vecchia: un assurdo prete: tutta un'assurda storia da un soldo". È un racconto di poche decine di pagine, scritto con grazia, leggerezza e maestria, che si legge tutto d'un fiato. D'Arzo non ha avuto il tempo, essendo morto di leucemia a soli 32 anni, di scrivere il romanzo della sua generazione come voleva e neppure di veder pubblicata da una importante casa editrice i suoi racconti. Lo scrittore ha creato il suo capolavoro "Casa d'altri" sul finire della sua vita, nei suoi ultimi mesi. D'Arzo era troppo versato nella letteratura inglese e scriveva in modo lineare, mentre la vita è complessa e contraddittoria: questo potranno obiettare coloro che hanno dimenticato il grande narratore emiliano e lo hanno relegato ai margini della letteratura italiana del Novecento. D'Arzo arriva al conquibus, arriva subito al dunque, non complica ulteriormente le cose già complicate di per sé, arriva come si suol dire al nervo delle cose, non si perde in preamboli, digressioni, astrazioni: questo possono affermare con buona ragione i suoi estimatori, infischiandosene dei canoni e della fortuna critica. Pavese, direttore dell'Einaudi, rifiutò di pubblicare "Casa d'altri", ma forse più che per motivi letterari e stilistici per ragioni prettamente esistenziali perché il tema del suicidio era un suo nervo scoperto, qualcosa che gli procurava angoscia, un vero fantasma della sua mente fin da tempi immemorabili ed insospettabili, come si può desumere leggendo il suo diario. Uno scrittore può prediligere la materia inanimata, gli altri o sé stesso. Ci sono incognite e incertezze per ognuna delle tre vie. L'importante è che, indipendentemente dalla sua scelta, si tratti di predilezioni e non di ossessioni, altrimenti uno diventa monotematico. Ma non ci sono solo queste tre dimensioni del reale. Ci sono anche lo spazio, il tempo, gli accadimenti del mondo. Tutte queste dimensioni interagiscono tra di loro. Tutto dipende dall'osservatore, dal sistema di riferimento come in fisica, ma anche dal termine di paragone. La scrittura infatti è sempre paragone, accostamento, nel caso più semplice similitudine. D'Arzo è esemplare nel trattare tutti i piani della realtà e ad intrecciarli in modo poetico ed enigmatico. Ma torniamo al suo capolavoro "Casa d'altri".

C'è chi ha a noia la vita perché ha vissuto troppo o troppo poco. Una vita noiosa è altamente stereotipata, ripetitiva, alienante. C'è la depressione endogena. C'è la depressione reattiva, causata da traumi ed eventi spiacevoli. Nel caso specifico alla donna protagonista del racconto mancano le occasioni, gli eventi, una vita accettabile. Ma c'è anche la noia che assale, la monotonia che non riesce a scalfire. Sembra una montagna insormontabile per Zelinda, vedova e lavandaia. Lo spleen di Baudelaire, l'assurdo di Camus, l'anello che non tiene e il male di vivere di Montale: i riferimenti gnoseologici e culturali possono essere molti per D`Arzo. Il peso di vivere per Zelinda si fa intollerabile. La vita si presenta a lei sempre nello stesso modo: la trafila di giorni sempre uguali, le stesse cose da fare, la solita routine. Ma è anche una vita di stenti, una vita fatta di fatica, "una vita da capra".

Scrive DArzo: "Con due si cerca meglio la verità". Nietzsche scriveva che uno solo ha sempre torto, ma con due inizia la verità. Di certo gli interrogativi incessanti di Zelinda sono un fardello troppo ingombrante e troppo peso per portarli da sola.

Non trova più ragion di essere. È disperata perché ha perso speranza. Ma nel racconto D'Arzo si sofferma più sugli interrogativi angoscianti, sul suo rovello interiore causato da essi, che sul vuoto esistenziale della donna. La domanda cruciale è se può finire prima la sua vita. Il prete non trova parole. Abbiamo due protagonisti: una vedova stanca di vivere, un prete di campagna e sullo sfondo Montelice, un paese in cui non accade mai niente ("sette case addossate..due strade, un cortile che chiamano piazza,uno stagno e un canale e montagna quanta ne vuoi. Che fanno qui a Montelice? vivono e basta e poi muoiono..qui non succede niente di niente…gli uomini al pascolo..le donne a far legna..in strada una vecchia o una capra o nemmeno quello..l’inverno dura mezzo anno. due mesi continui di pioggia, due tre mesi di neve-neve. non succede niente di niente solo che nevica e piove e la gente nelle stalle a guardare la pioggia e la neve come i muli e le capre.."). Da una parte Zelinda, ovvero la credente con il suo dubbio incessante, e dall'altra il prete, con la sua dottrina, ma anche le sue perplessità. È un dialogo tra due fedeli, tra due fedi. Da un lato l'interrogativo della donna, dall'altro il prete, per cui diventa una ossessione, un cruccio, un enigma la vita di Zelinda. Entrambi sono attraversati da esitazioni. Ci si può uccidere? È questa la domanda di Zelinda al prete. Ma è questa la risposta che deve dare la letteratura. Vale la pena vivere? I suicidi sono degli impazienti scriveva Bufalino. Vale la pena pazientare? Secondo la religione cristiana il suicidio è un atto di natura violenta contro sé stessi, è l'omicidio di sé stessi. Tutte le religioni condannano il suicidio. Secondo la moderna psichiatria la stragrande maggioranza dei suicidi sono depressi e la depressione può essere curata con gli psicofarmaci e la psicoterapia. Ma ai tempi di Silvio D'Arzo queste cose non si sapevano. Di solito si cerca sempre di rimandare. Si cerca addirittura di procrastinare l'improcrastinabile. Bisogna non pensare alla morte per vivere pienamente. Bisogna pregare per salvarsi. Ma perché pensare egoisticamente alla propria salvezza individuale? Come scrive Camus a cosa serve la mia salvezza se non si salva l'umanità? Se ognuno ha le sue certamente le sue colpe, ma anche le sue giustificazioni, i suoi alibi e la possibilità di espiare allora forse sarebbe meglio sperare in un Dio talmente misericordioso da lasciare l'inferno vuoto come teorizzato da taluni teologi.

Il suicidio è talvolta questione di un istante. Il suicida per alcuni resta prigioniero di un istante, in cui azzera ogni possibilità, ogni speranza. In questo racconto invece il suicidio sembra invece il frutto di una scelta maturata da tempo e ben ponderata.

La Chiesa ammette eccezioni? Zelinda considera il suo un caso particolare. Non ha più vitalità. Non ha più voglia di vivere. E allora chiede se se ne può andare anzitempo in punta di piedi. Ritiene di aver già mangiato il suo pane, di sapere come sia la vita. Ritiene che non ci sia più niente da conoscere e da vivere. Ha fatto il suo bilancio esistenziale. Ha tirato le sue somme. Dalle cose che le sono capitate, dalle persone che ha incontrato, dalla vita che ha fatto, dalla porzione di mondo e di realtà che ha vissuto, ha tratto le sue conclusioni: non vale più la pena vivere. È una considerazione personale che per lei diventa certezza assoluta. La sorte ormai per lei non ha più niente in serbo. Non ci sarà più nessuna sorpresa. La vita per lei sarà sempre la stessa e lei non ne può più. Zelinda si è scordata che anche la vita più arida, più grama può essere riscattata, può essere un dono. Ma lei si considera una donna di 63 anni che è ormai senza futuro. Che cosa possono fare le parole di fronte a questo dramma? Che cosa può fare la religione incarnata qui da un prete? Ma qui il dramma è doppio. Anche il prete ormai è un sacerdote da sagre di paese. È prossimo alla pensione, al congedo, all'addio, alla morte. Tutto questo si svolge in un piccolo paese, in un piccolo mondo angusto. D'Arzo narra l'inenarrabile, due vite avvolte dall'insensatezza, dall'assurdità di esistere. Il linguaggio è povero di figure retoriche, ma l'intera vicenda è una macrometafora della vita e della morte, che si intrecciano in modo indissolubile.

D'Arzo è implacabile. Crea un congegno perfetto. Scrive in modo essenziale l'essenziale della vita e della morte. Toglie nello stile e nella trama ogni orpello, ogni ridondanza. Leva tutto il superfluo. Rimane per queste poche pagine il mistero che ci irretisce e ci incupisce, la sospensione. Le vite degli uomini sono tutte diverse. La sofferenza, le vicissitudini, la stanchezza di esistere non sono uguali per tutti. Alcuni vengono messi più alla prova dalla vita di altri. Secondo la teologia cristiana il suo disegno è imperscrutabile, sfugge alla logica umana, ma Dio valuta ogni caso in modo equanime, soppesando tutto, qualsiasi cosa. "Ognuno ha una ragione valida per uccidersi", scriveva Pavese. Ma si uccidono solo coloro la cui sofferenza interiore per stati d'animo o eventi nefasti ha sorpassato ogni livello di sopportazione. Se si mette sul piatto della bilancia ci sono svariate ragioni per uccidersi e svariate ragioni per continuare a vivere. Viene considerato razionale continuare a vivere. Ma è pura convenzione. Allo stesso modo viene considerato più coraggioso continuare a vivere che farla finita. Si ritiene a torto o a ragione che quando una persona si uccida o tenti di uccidersi perda il senno della ragione. D'altronde la cultura e la società devono essere biofile. Non si può fare altrimenti. Condannare il gesto estremo è un modo per dissuadere gli indecisi o coloro che si trovano in difficoltà. È un modo per interrompere l'emulazione dell'estremo gesto. Condannare il suicidio è un modo per mandare avanti il mondo, pur ammettendo la pietà cristiana per la vittima. Alla domanda di Zelinda c'è la risposta secca del prete: non sono ammesse eccezioni. Il prete risponde che per la morte propria e altrui non si decide noi, ma decide Dio. Nessuno può anticipare i tempi. Nessuno deve disperare. Zelinda però viene trovata morta. Nessuno sa se l'ha fatta finita. Forse lo scrittore emiliano lascia alla fine alla donna la libertà di autodeterminarsi. Il prete è prossimo a lasciare il paese per tornare a casa. Ma è forse la casa del Padre? Ad ogni modo il prete, che rappresenta la religione, esce sconfitto. Sicuramente la pecorella smarrita non è tornata nell'ovile. Ma probabilmente dall'ovile, dalla ortodossia religiosa si era allontanata solo con i pensieri, con i tarli della sua mente. Sorge spontanea una domanda, leggendo D'Arzo: è giusto che Dio condanni Zelinda, che ha vissuto una vita irreprensibile per una sola cattiva azione e che ha fatto del male solo a sé stessa? Dio non potrebbe fare un'eccezione ai suoi regolamenti o alle sue presunte regole? La risposta di qualsiasi prete probabilmente è che bisogna vivere cristianamente fino alla fine, fino in fondo. Il racconto di D'Arzo tratta di una situazione senza uscita, ma nessuno sa se nella vita alla fine c'è una via di uscita oppure no. Grazie alla fede si può credere all'aldilà e alla salvezza, ma la logica umana, i fatti e la scienza lasciano in sospeso la questione proprio come D`Arzo. La vecchia è morta, le cose vanno come al solito, sta “per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila…”. Talvolta la vita sembra un contorno sfumato, una domanda mal posta, un'occasione mancata. Eppure sono tante le sfaccettature della vita. Siamo così presi e immersi dalla quotidianità che ci dimentichiamo che è un dono: forse è questo il vero messaggio dello scrittore.

giu 162022

Pier Vittorio Tondelli muore di Aids nel 1991 a soli 36 anni. E’ stato scrittore prolifico e famoso, viaggiatore instancabile e acuto osservatore delle mode e dei costumi degli anni Ottanta. E’ ancora difficile fare un bilancio obiettivo sulla sua opera. Tondelli esordisce nel 1980 con “Altri libertini”, sequestrato per oscenità e poi assolto con formula ampia.

Il processo giudiziario e la straordinaria novità del libro lo portano al successo; vende 200000 copie. Tondelli diventa così, senza volerlo, lo scrittore di una generazione, quella del '77. Con il suo primo libro riesce a dare voce a gay, travestiti, drogati e studenti fuori sede.

Nel suo secondo libro “Pao Pao” invece tratta di una caserma di soldati, delle loro peripezie sotto la naia. Mette in luce sia il cameratismo tra commilitoni che il nonnismo. Infatti Tondelli stesso dichiarò che sotto naia vige “una giustizia tribale e assoluta, tollerata dalle gerarchie che fingono di non vedere, finché non scappa il morto”. In tutta l’opera si nota il contrasto tra l’istituzione (con le sue pratiche burocratiche e le sue norme rigide) e la spontaneità dei ragazzi.

Anche in un altro suo romanzo “Rimini” il punto di vista è collettivo, come nei precedenti. Tondelli vuole mettere in mostra “la carnevalata estiva” della riviera romagnola. Le storie dei ragazzi si intrecciano nella notte. Nonostante il continuo ribaltamento del giorno con la notte, le trasgressioni, il sesso nessuno di loro troverà quel qualcosa di cui è alla ricerca. Nel suo ultimo romanzo “Camere separate” non abbiamo il dinamismo dei precedenti. Si tratta infatti di un libro intimista, in cui prevalgono lo scoramento e la solitudine del trentenne Leo. Il protagonista cerca di rielaborare il lutto del suo compagno Thomas.

Una cosa che contraddistingue Tondelli rispetto a molti altri della sua generazione è il rifiuto di ogni ideologia. Forse è per questo motivo che nonostante il successo editoriale e le opinioni benevole della critica più avanzata non gli è mai stato conferito un premio letterario. “Linea d’ombra” e il Gruppo 63 sottovalutarono sempre il suo talento. Diversi critici hanno esaminato l’opera omnia di Tondelli. Tra questi spicca il gesuita Antonio Spadaro, fondatore di Bomba Carta, che ha notato l’apertura alla trascendenza e una spiccata sensibilità religiosa nella seconda produzione di Tondelli.

Già Bonura aveva intuito questo lato religioso dello scrittore di Correggio. Un dato di fatto incontestabile della religiosità di Tondelli è per esempio l’intervista a Carlo Coccioli. Si può essere d’accordo o meno, ma il lavoro di Antonio Spadaro merita rispetto: ha passato sette anni della sua vita a leggere tutto quello che Tondelli aveva scritto. Ha letto anche tutti i suoi appunti, tutte le sue annotazioni diaristiche, tutti i libri che aveva letto Tondelli. Ha sentito tutti i suoi amici e conoscenti.

Un altro aspetto innovativo di Tondelli è la mancanza di ogni accademismo. Nella maggior parte dei suoi libri adotta il gergo giovanile. Tondelli non è libresco, il suo stile è antiletterario. Ma d’altronde - viene da chiedersi - in base a quali valori si giudica la letterarietà di un testo? In base forse ai canoni estetici, ormai antiquati, che furono ad esempio di Pascoli? Uno dei punti fermi di Tondelli è la narrativa di Silvio D’Arzo, che nella sua breve esistenza scrisse “Casa d’altri” e “L’aria della sera”. Silvio D’Arzo, anch’egli emiliano, negli anni ’20 ha uno stile originale, antinaturalista e minimalista, agli antipodi rispetto al verismo piccolo-borghese tanto in voga all’epoca. Ma ritorniamo al nostro.

A questo aspetto si aggiunga lo stile postmoderno di Tondelli, per cui nelle sue pagine si trovano brani di canzoni rock, citazioni letterarie, esclamazioni dialettali, musica pop, cinema americano, beat generation. Ma non è tutto. Tondelli cerca il ritmo della frase, che deve possedere una sua musicalità. Tondelli è maestro di quella che lui chiama “la letteratura emotiva”. Tramite questo ritmo del linguaggio parlato riesce a catturare il lettore, a fargli leggere tutto d’un fiato la pagina scritta.

La tematica centrale dei libri di Tondelli è la fuga, l’emancipazione dalla provincia asfittica. Lo scrittore scrive che l’unico modo di uscire dalla Peyton Place della provincia è Kerouac. Infatti i protagonisti giovanili dei suoi racconti girano tutta l’Europa: Londra, Berlino, Amsterdam, Barcellona. Ma sono fughe a breve termine, una sorta di “mordi e fuggi” per poi ritornare alla tanto maledetta provincia. D’altronde a queste piccole evasioni c’è solo un’altra alternativa: quella del weekend postmoderno, che in fondo è una pseudo libertà.

Oltre alle opere letterarie abbiamo anche l’attività editoriale di Tondelli. Con il progetto “Under 25” seleziona i racconti della nuova generazione. Sceglie quelli che lui definisce gli scarti che si discostano dalla norma. Tra gli autori di questi racconti prescelti, Silvia Balestra. Una ultima nota infine sul suo "Weekend postmoderno", un libro imprescindibile per chi voglia capire gli anni Ottanta italiani. Questo libro è probabilmente una miscellanea di scritti fondamentali per sapere cosa sono stati quegli anni.

giu 152022

_0_o.jpg)

(Nella foto Salinger)

Cosa ci vuole per essere uno scrittore o un poeta? Quali sono i requisiti indispensabili? È difficile dirlo. Visto che non ci sono due scrittori uguali a questo mondo è quasi impossibile fare una ricetta con tutti gli ingredienti. Uno scrittore deve avere una discreta conoscenza della lingua, essere un minimo acculturato, sapersi districare tra i concetti. Uno scrittore deve essere intelligente? Secondo le più recenti scoperte psicologiche il quoziente di intelligenza non è più considerato un tratto stabile della personalità di un soggetto. Può variare in base all'ambiente, agli stimoli culturali ricevuti, può essere abbassato provvisoriamente da periodi di depressione. Inoltre ci sono problemi epistemologici riguardo al Q.I.

I test sono una misura indiretta soggettiva, ovvero risentono della definizione operativa che gli ideatori del test danno (la distinzione tra misura diretta e misura indiretta è la prima cosa che si trova nei libri di fisica. Riguarda proprio il primo capitolo di molti manuali). I test sono una misura grossolana del pensiero convergente, ovvero misurano in modo approssimativo la logica deduttiva comune. Sono fallibili e perfettibili. Ma esiste anche il pensiero divergente un poco più correlato alla creatività. Inoltre i test di intelligenza non sono "culture free", come gli psicologi vorrebbero far credere. Dipendono anche dalla cultura degli ideatori. Non si può quindi valutare l'intelligenza di un soggetto a prescindere dalla sua cultura. Infine ogni concezione di intelligenza è relativa all'appartenenza di una certa cultura, di una certa società. Poi ci sono persone creative, autistiche o altro che hanno un'intelligenza particolare, che non si presta a essere misurata con i test. È quindi importante il Q.I per uno scrittore? Salinger aveva solo un Q.I di 104 punti (solo 4 punti superiore alla media, ovvero nella media). Lucio Dalla che era un geniale cantautore da piccolo era risultato un ritardato mentale secondo i test di intelligenza. È importante allora come si utilizza il proprio Q.I? Senz'altro, ma il Q.I non appartiene a una scienza esatta. Importante è valutare le opere di uno scrittore, di un poeta. Bisogna quindi valutare unicamente Salinger per i "Nove racconti" e per "Il giovane Holden". Bisogna valutare la bravura di Lucio Dalla per le sue canzoni. Tutto il resto è pettegolezzo, ignoranza, disinformazione. Per alcuni bisognerebbe sfruttare non solo la propria intelligenza ma anche quella degli amici o degli altri letterati. In questo caso il dialogo, il confronto sarebbe utile. Per Aldo Busi bisognerebbe sfruttare anche la stupidità propria e dei conoscenti. A ogni modo la scrittura è ritenuta da alcuni una intelligenza, nel senso di una particolare forma di intelligenza. Se il Q.I (condizione limitata dell'intelligenza umana) è poligenico, cioè dipende grossomodo da poco più di un migliaio di geni, il talento artistico è ancora più complesso, per nulla misurabile, in parte sfuggente. Concludendo un poeta o uno scrittore non necessariamente devono essere persone straordinarie, avere chissà quale capacità incredibili. Basta che non siano persone dalle potenzialità quasi totalmente inespresse. Basta che usino un poco il loro intelletto. Non c'è bisogno di essere veggenti, come volevano certi poeti maledetti. Non c'è neanche bisogno di saper parlare 50 lingue, come faceva Rimbaud. Un altro piccolo appunto: un conto è essere persone "medie" (anche se essere medi è un'astrazione generica e poco attendibile) e un altro è l'artista che ha una scrittura basata tutta sulla medietà, ovvero su un linguaggio semplice e comprensibile. Ci vuole anche talento e sforzo per essere chiari. Ma come scriveva in una sua poesia Luciano Erba, tanto per ironizzare un poco:

In medio stat vitium

"Sei di quelli che ai test

danno segni contraddittori

ma di certo

né genio né idiota

e allora?

Un pover'uomo

perseguitato dai geni e dagli idioti."

Cosa ci vuole per diventare uno scrittore allora? Il famigerato pezzo di carta? Può aiutare, ma anche questo non è indispensabile. Montale, Quasimodo, Deledda, Dario Fo, etc etc erano autodidatti. È vero che un laureato in lettere o un dottore di ricerca in italianistica hanno delle conoscenze più organiche. Ma la scuola italiana è pur sempre umanistica e la fruizione della cultura oggi ha raggiunto livelli insperati rispetto a qualche decennio fa.

Ci vuole un poco di sana pazzia allora? Può aiutare, ma non è anch'essa indispensabile. A onor del vero c'è una correlazione significativa tra depressione, ciclotimia, disturbo bipolare e creatività artistica. Ma non tutti gli artisti soffrono di disturbi di umore. Disturbi mentali più gravi invece toglierebbero alla creatività, porterebbero all'inattività in quei periodi di scarsa lucidità, soffocherebbero per quei periodi di crisi la creatività sul nascere. Comunque se la scrittura può essere una buona autoanalisi non deve sostituire psicofarmaci e sedute psicoterapiche in caso di bisogno. È molto difficile superare un trauma con la sola scrittura. Quasi impossibile. Non ci si può affidare unicamente alla propria scrittura, a sé stessi. Significa chiedere troppo a sé stessi.

Ci vogliono dei maestri allora? Senza una piccola dose di talento in partenza nessuno fa niente. Il talento però deve essere anche coltivato soprattutto con letture e talvolta con frequentazioni. Talvolta ci possono però non solo momenti di crescita ma anche motivi di attrito, dispersione di energie, manifestazione di idiosincrasie, etc etc. Gli incontri possono rivelarsi improduttivi o controproducenti. È vero che un maestro può aiutare nella carriera letteraria e che da ogni incontro di persona si possono ricevere degli input culturali. Ma leggere assiduamente può essere più formativo.

Ci vogliono le frequentazioni con altri letterati o aspiranti artisti? Può darsi. A patto che non siano conoscenze nocive o dispersive. Fare cricca può servire a fare carriera letteraria. Ma ciò non è richiesto per crescere umanamente, spiritualmente e per avere una maggiore consapevolezza esistenziale.

Ci vuole la partecipazione di scuole di scrittura? Se si hanno soldi da spendere possono servire, possono aiutare a migliorare. Ma bisogna avere capacità di discernimento e sapere valutare le scuole farlocche e quelle serie. Saper distinguere il buono dal cattivo non è affatto scontato. A ogni modo nemmeno le peggiori scuole di scrittura rovinano il carattere delle persone. Qualche insegnamento utile si può sempre trarre.

Ci vuole una grande oratoria, una bella parlantina per essere scrittore? Può aiutare molto perché tutti o quasi valutano le persone in base alla sottocultura televisiva, in cui conta molto parlare velocemente anche senza dire niente di interessante. Ma per scrivere bene un autore deve soltanto scrivere bene. Sembrerà tautologico, ma è così senza ombra di dubbio. Calvino e De André non erano grandi oratori. E che cosa importa in fin dei conti? Non guardiamo in base alle apparenze, alle prime impressioni. Uno scrittore deve fare lo scrittore e non l'avvocato penalista. Ancora una volta cerchiamo di giudicare in base alle opere.

Uno scrittore deve aver letto migliaia di libri? In un certo qual modo non può essere naif. Anche se non è un grande intellettuale, un buon livello di acculturazione e di intellettualità deve averlo. Deve sapere un minimo le regole del gioco, i canoni, la storia della letteratura, la conoscenza della tradizione almeno a grandi linee.

Uno scrittore o un poeta deve forse aderire a un ismo, a una corrente artistica? Fondamentale è che abbia una visione del mondo e di conseguenza una poetica, da cui scaturisca uno stile.

Cosa ci vuole per essere scrittore o poeta? Per usare una formula stantia però sempre valida: tradizione+innovazione. Non bisogna essere epigoni, manieristi. Ma nemmeno bisogna ricercare a tutti i costi l'originalità, finendo solamente nell'eccentricità.

Di cosa ha bisogno uno scrittore o un poeta? Di conoscere un poco sé stesso, gli altri, il mondo. Ha bisogno di trovare delle idee. Bisogna che stia in ascolto di sé stesso, degli altri, del mondo. Deve saper cogliere i segnali che le cose della vita e del mondo gli inviano, deve saperle recepire.

Di cosa ha bisogno uno scrittore? Per dirla alla Montale delle "occasioni". Ci sono luoghi, persone, situazioni e istanti che ispirano la scrittura. Ci sono vite più interessanti e più ricche di occasioni, di opportunità poetiche e altre meno. Ma c'è bisogno allora di una vita inimitabile dannunziana? Può essere molto rischioso e portare all'autodistruzione. È vero che prima bisogna vivere, quindi filosofare e scrivere. Ma bisogna anche dimostrare un minimo di accortezza nella vita di tutti i giorni. In pratica la sregolatezza dei sensi porta di sicuro all'imbruttimento spirituale oltre che a un possibile arricchimento esperienziale. Meglio sapersi controllare, darsi delle regole. Cosa deve cercare un poeta o uno scrittore? Rimbaud cercò per tutta la sua vita sia una formula appropriata per l'esistenza che un luogo idoneo per vivere. Andiamo oltre. Come scrive in un suo post su Facebook il poeta Luca Alvino ogni scrittore o poeta è come un commerciante, che ogni giorno deve andare in negozio a vedere se vende qualcosa. Anche Moravia sosteneva che non bisognasse aspettare l'ispirazione, ma che ogni giorno bisognasse obbligarsi a scrivere per qualche ora. Bisogna costringersi, vincere il terrore della pagina bianca.

Di cosa ha bisogno un poeta o uno scrittore? Di essere riconosciuto come tale dalla critica o almeno dalla comunità letteraria. Il talento però, come ho scritto più volte, non sempre è riconosciuto e riconoscibile. Ma si può anche scrivere senza che il mondo si accorga di noi. Pessoa, Pascal, Tomasi di Lampedusa, Guido Morselli non pubblicarono i loro capolavori in vita. Socrate non lasciò niente di scritto. Non è necessario pubblicare a ogni costo secondo una scuola di pensiero. Secondo un'altra scuola c'è il diritto/dovere di un autore di farsi conoscere. È chiaro che ci vorrebbe un pubblico, ma siamo in Italia: pochi leggono e per i miracoli nessuno è ancora attrezzato. Come scrive magistralmente Massimiliano Parente: "Cogito ergo sum, ergo scrivo, ergo mi autopubblico, ergo mi autoleggo e chi s'è visto s'è visto. Stringi stringi: che bisogno c'è dell'editore? Mi pubblico io. Che bisogno c'è del lettore? Mi leggo io".

Di cosa ha bisogno uno scrittore o un poeta? Della libertà interiore, sociale, politica, umana per scrivere. Per scrivere liberamente bisogna vivere in una democrazia e non tutti in questo mondo vivono in una democrazia. Non scordiamocelo mai quando ci lamentiamo delle nostre difficoltà, vere o presunte.

giu 112022 Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.

Nell’enciclopedia Treccani alla voce “autofiction” si trova scritto: “Il termine autofiction, coniato nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky in riferimento al suo romanzo Fils, indica il genere letterario in cui l’autore stesso è il protagonista delle vicende di finzione narrate. Nato con un’esplicita ispirazione psicoanalitica, come indagine sull’inconscio, e utilizzando gli stilemi del nouveau roman, in anni più recenti, con l’arrivo del post moderno, il tema più diffuso nei lavori di a. sembra essere piuttosto il rapporto problematico tra verità e menzogna, tra identità e differenza, in una società dominata dalle immagini tecniche e dai simulacri (in Italia, si veda, per es., il romanzo di Walter Siti, Troppi paradisi, 2006)”.