dic 052022

Calvino e Pavese lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stesso Pavese a scoprire il talento di Calvino. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di Pavese, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”. Pavese si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega. Pavese era una figura di riferimento per molti. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo Calvino. I critici non si trovano minimamente d'accordo. C'è chi sostiene che Calvino considerò Pavese un suo maestro per tutta la vita; chi scrive che la Ginzburg e Calvino erano molto invidiosi di Pavese; chi ricorda l'affinità ideologica tra i due grandi scrittori, ma sostiene che avessero modi di intendere la letteratura diversi; c'è chi sostiene che Calvino era grato a Pavese e chi sostiene che in fondo non gli dimostrò molta riconoscenza in vita, ma solo a posteriori.

Nel 1953 Calvino ebbe modo di scrivere: "E posso dire che per me, […], l’insegnamento di Torino ha coinciso in larga parte con l'insegnamento di Pavese. La mia vita torinese porta tutta il suo segno; ogni pagina che scrivevo era lui il primo a leggerla; un mestiere fu lui a darmelo immettendomi in quell’attività editoriale per cui Torino è oggi ancora un centro culturale d’importanza più che nazionale; fu lui, infine, che m’insegnò a vedere la sua città, a gustarne le sottili bellezze, passeggiando per i corsi e le colline". C'era rivalità allora tra i due? C'era antagonismo? Oppure solo qualche incomprensione come succede anche tra sodali, tra migliori amici? Stilisticamente Calvino non sembra aver subito l'influsso di Pavese. La scrittura del primo era determinata dall'ossessione descrittiva e dalla completezza della resa della molteplicità fenomenica; quella del secondo dall'adesione alla vita, al flusso ininterrotto degli eventi e degli incontri: Calvino voleva descrivere il mondo, Pavese la vita dei suoi personaggi. Lo scrittore ligure era molto puntiglioso nel descrivere ambienti e personaggi. Pavese invece utilizzava un linguaggio meno esatto o comunque meno forbito, ma era sempre rigoroso ad ogni modo nella scelta dei vocaboli. Si potrebbe pensare che Calvino aveva un rapporto conflittuale con il linguaggio e che la sua scrittura fosse piena di revisioni e stesure. Invece Pavese aveva un rapporto più conflittuale con l'esistenza stessa, non riuscendo a venirne a capo. Pavese non riuscì a entrare nel pieno della vita, per tutto il suo tempo però fu un osservatore partecipe, come nei suoi romanzi. In Calvino tutto il suo intelletto era proteso verso il linguaggio, che doveva rappresentare in modo esatto le cose e le persone. In Pavese il linguaggio meno esatto ma pur sempre molto accurato doveva trovare l'essenza stessa della vita: entrambi si ponevano quindi degli obiettivi molto impegnativi, forse irrealizzabili. Se si analizza un singolo periodo potrebbe sembrare di primo acchito che chiunque possa scrivere come Pavese, ma lui fu il primo a scrivere in quel modo e al contempo va detto che ci voleva il retroterra culturale di un grande intellettuale per imbastire i suoi romanzi. Come ebbe modo di scrivere lo stesso Calvino c'era sempre qualcosa di sottinteso nei romanzi di Pavese; c'era sempre qualcosa di sottaciuto e fu definito per questo "reticente". Pavese quindi solo apparentemente poteva considerarsi uno scrittore semplice, anche se la lettura dei libri di Calvino per la loro ricchezza lessicale mette alla prova un lettore non letterato, richiede talvolta l'utilizzo del vocabolario. Il primo romanzo di Calvino, "Il sentiero dei nidi di ragno" in un certo qual modo da un punto di vista tematico, contenutistico, stilistico poteva avere dei punti in comune con le opere di Pavese, ma successivamente Calvino si dimostrò realista-favolistico, mentre Pavese un neorealista con il mito delle Langhe. Calvino fu creatore di miti e di archetipi, mentre Pavese li prese direttamente dalla sua realtà quotidiana per poi metterli sulla carta. Calvino dimostra tutta la sua creatività, pescando a piene mani dalla fantasia; Pavese attinge invece dalla quotidianità, è maestro impareggiabile nel descrivere la vita della sua epoca. In Pavese ci sono le Langhe e la Torino di quegli anni; talvolta sembra che invece dello sfondo siano dei veri protagonisti dei romanzi: comunque sono determinanti, hanno un ruolo non marginale nella sua narrativa. Forse è proprio per questo che il mondo di Pavese oggi può apparire più distante e meno attuale, mentre Calvino che ha scritto opere più scientifiche come "Palomar" e "Le cosmicomiche" sembra più attuale e per niente datato. Va ricordato a tal proposito che Calvino morì nel 1986, mentre Pavese solo nel 1950: lo scrittore ligure perciò ebbe modo di intuire e intravedere alcuni aspetti della nostra realtà odierna, mentre Pavese è ormai relegato in un'altra epoca più lontana. Forse Pavese ha meno da dirci oggi rispetto a Calvino e noi stessi possiamo capirlo di meno rispetto a Calvino.

Il successo attuale della narrativa di Calvino probabilmente è dovuto al fatto che insieme a Rodari venga considerato uno scrittore per bambini, a differenza di Pavese, che forse viene ritenuto più cupo e più drammatico, insomma meno adatto per gli studenti. Questo non rende pienamente giustizia a nessuno dei due: Calvino con la trilogia de I nostri antenati, che raccoglie i romanzi “il visconte dimezzato”, “Il barone rampante e “Il cavaliere inesistente”, compie delle riuscite metafore dell'intellettuale della sua epoca (e questi libri sono perciò a doppio fondo, hanno una doppia chiave di lettura), mentre lo stesso Pavese, seppur tragico e suicida, può essere un esempio per tutti come uomo, intellettuale e scrittore antifascista. Si potrebbe affermare che Calvino fu più gnoseologico e Pavese più esistenziale, pur essendo entrambi accomunati dalle stesse idee politiche. Il modo di approcciare la realtà fu quindi completamente differente. La scrittura di Calvino sembra inimitabile, inarrivabile, sembra sempre così difficile, irraggiungibile, quasi perfetta. La scrittura di Pavese sembra più sciatta, mai impreziosita con vocaboli non comuni, apparentemente a uso e consumo di tutti, mentre in realtà a un'analisi più attenta non è così perché anche lo stile pavesiano richiede molto talento, molto studio, molto impegno. Ci sembra di poter affermare che nell'epoca in cui vissero Pavese ebbe più successo, mentre oggi è caduto più nell'oblio, a differenza di Calvino che oggi è in auge, ormai di moda. Attualmente leggere i libri di Calvino è un must, è un dovere a cui non si deve sottrarre una persona dalle buone letture. Ma Calvino e Pavese si capirono? Calvino dichiarò che non aveva mai presagito niente delle volontà suicidarie dell'amico. Forse entrambi erano tutti presi a livello intellettuale da mettere da parte le vere ragioni di vita. Viene da chiedersi quanti anni bisogna frequentare e vivere fianco a fianco con una persona per capirla davvero. A volte nonostante una frequentazione assidua le persone sono mondi lontani che si sfiorano appena, ma che non si incontrano veramente. Forse Calvino scoprì veramente quel che covava segretamente nell'animo Pavese solo dopo aver pubblicato le sue opere postume. In “Sono nato in America…Interviste 1951 – 1985” (a cura di Luca Baranelli) lo scrittore ligure dichiarò: "Conobbi Pavese dal ’46 al ’50, anno della sua morte. Era lui il primo a leggere tutto quello che scrivevo. Finivo un racconto e correvo da lui a farglielo leggere. Quando morì mi pareva che non sarei più stato buono a scrivere, senza il punto di riferimento di quel lettore ideale. Prima che morisse, non sapevo quel che i suoi amici più vecchi avevano sempre saputo: che era un disperato cronico, dalle ripetute crisi suicide. Lo credevo un duro, uno che si fosse costruita una corazza sopra tutte le sue disperazioni e i suoi problemi, e tutta una serie di manie che erano tanti sistemi di difesa, e fosse perciò in una posizione di forza più di chiunque altro. Difatti era proprio così, per quegli anni in cui lo conobbi io, che forse furono gli anni migliori della sua vita, gli anni del suo lavoro creativo più fruttuoso e maturo, e d’elaborazione critica, e di diligentissimo lavoro editoriale". Il lascito intellettuale dei due fu molto differente non solo a livello narrativo ma anche per così dire saggistico; il testamento di Pavese fu "Il mestiere di vivere" fatto soprattutto da riflessioni esistenziali, mentre quello di Calvino fu "Lezioni americane", costituito da intuizioni letterarie e culturali.

Comunque il critico letterario Guido Davico Bonino dichiarò, ricordando una conversazione avuta con Calvino: "Mi disse: io ho addosso ancora il rimorso pieno di non aver fatto quello che avrei dovuto per impedirgli di fare la scelta finale. C'era un affetto fortissimo di Pavese per Calvino. E schiettissimo". Calvino non aveva capito nel profondo Pavese. Forse si può affermare che la loro stima e la loro conoscenza fu soprattutto letteraria, intellettuale. Calvino non afferrò pienamente il tormento, il disagio esistenziale del suo maestro o presunto tale. Sempre su Calvino come critico letterario ci sono luci e ombre. Da una parte fu il talent scout di Daniele Del Giudice e Andrea De Carlo. Dall'altra dimostrò una idiosincrasia per il grande Guido Morselli, morto suicida e inedito (la cui scoperta fu dovuta a Calasso, che lo pubblicò postumo con Adelphi). Su Calvino poteva raccontarci qualcosa di interessante fino a poco tempo fa Eugenio Scalfari, suo compagno di liceo e amico. Sicuramente il grande scrittore ebbe una personalità complessa e ricca di sfaccettature. A ogni modo non bisogna mitizzare troppo gli scrittori e ciò non significa non apprezzarne il talento o la genialità. Sono esseri umani come tutti con i loro difetti, con le loro pecche e quindi ogni ritratto non deve essere una immaginetta votiva, come vogliono alcuni.

ago 132022

Maria Turtura (1930-1972) fu un medico bolognese, sorella della sindacalista Donatella, prima donna nel 1980 a far parte della segreteria generale della Cgil. La poetessa si suicidò dopo essere stata lasciata dal marito. Pubblicò "Qualcosa deve venire" (Rebellato, 1966) e "I cancelli della mattina" (Argalia, 1970). Unico critico letterario ad averla considerata è stato il grande Franco Fortini in "Poeti del Novecento", che ha definito la sua poesia "significativa" e di lei ha scritto che era una voce "severa e profonda". È stata una mia cugina di secondo grado, ma è morta l'anno che sono nato. Ecco alcune sue poesie:

Caro dottore che mi curi i nervi

voglio dirti in questi giorni com'è andata

affinché tu ti possa regolare

per quello che mi serve in questi giorni:

ho dei sintomi al cuore

nella parte che nessuno vede:

sapessi che disastro, dottore!

Il mattino lavoro

il pomeriggio lavoro

e di sera ho la netta sensazione

di essere un guscio vuoto in un cartoccio.

Ho altri mali che non dico

perché la lista è molto piena

e non posso far tardi soprattutto

ho quel mal di cuore

nella parte che nessuno vede:

ti consiglio di ascoltarmi, dottore.

Questi occhi che hai

non dimenticati

con dentro un'ombra

di mare del Nord tempestoso

che cosa guardano stasera

nel tuo freddo paese, amico,

mentre io mi ricordo

di una luce sul lago e di una

esile speranza, così esile

come solo può essere

un amore al principio.

Alberi di neve che non vedi

respiro corto della terra e voci

da luoghi ignorati

mentre suonano passi sul tuo capo

e la notte si prepara anche per gli altri.

Io non trovo più Dio, bambino cieco,

nel celeste sospeso dei tuoi occhi

nelle cose che indovini con parole ardite:

"Questo luogo è chiuso da mura".

Io so che fuori non sono centauri

né terre di lunga corsa.

Altre mura

chiudono altri luoghi.

Ogni recluso ha un orologio

che batte sbagliato i quarti.

Questo è tutto, e qualcosa

deve venire

a distruggere i muri

e all'ora giusta confondere i luoghi,

a cancellare gli ordini di Dio

perché valga la pena di vedere.

(Di lei che ama un mio amico sposato

e ha una malattia difficile da guarire,

di lei in ogni caso

padrona di sé stessa):

cara amica, io ti ho visto

su un ponte di primavera

tu eri là guardando in avanti

con uno sguardo che pareva azzurro,

dicendo parole di quieta meraviglia

e muovendo le tue esili mani.

La sua bontà capovolta

il rifiuto delle cose assolute

per un mondo di treni

e di letti da rifare,

il suo vestito, ai piedi

di uno da non confondere con altri.

Sempre lei, che di mattina

si prepara con cura

a un altro giorno di silenzio.

Si oscura l'aria sul tuo prato, Anna,

e con lenti giri

cala il falco.

Una notte di pioggia è in cammino

per accordare il tuo respiro al calmo

frusciare dell'acqua.

Stasera un cielo di inchiostro veleggiava sulle case

e la città muta guardava dalle finestre di maggio.

Un caldo vento mi spingeva innanzi

traendo il suono sospeso di un telaio.

Io venni alla tua casa

per un discorso che mi urgeva

nato da quelle immagini.

Tu sorridevi alla porta.

Alle undici Gesù è risorto.

Sulla Certosa il sole era alto.

Poiché non ho pregato: - Prendi per mano mio padre

e portalo con te a fare un giro nel cielo -

il babbo è rimasto dietro la sua pietra

e Gesù se n'è andato per conto suo.

Prima che scomparisse gli ho gridato:

- Fai morire quelli che uccidono i Viet! -

La luce è calata di una luce

e ora pare sera

ma l'uomo dai capelli bianchi

alto sullo sfondo dei vetri

deve avere in sua mano

il segreto finire del giorno.

L'ora di notte mi porta

alla piazza delle Sette Chiese

dai silenziosi cipressi.

Un inverno di piccoli passi

si irraggia verso il punto che tardi

chiamai la casa, luogo che nulla

dice agli altri, breve

inverno stellare, dove l'anima

tende a riavvolgersi.

Per aver visto il suo nome

su tre cose che gli altri

dicono belle, io vorrei

bere pazzamente e battermi

con la mia sfortuna fino a perdere,

fino a far sangue,

tanto mi sottrasse la donna

che si mise nella sua ombra

ed era in niente

migliore di me.

Si sono accese insieme nell'acqua

due luci; il giardino ha rumori;

con veste bianca e chino il capo

due donne dall'infermeria

mentre geme un autunno

di muri e di alberi

inseguiti dal vento.

Se avessi avuto un cappotto

con un colletto di pelliccia

forse non mi avresti lasciato.

Se un fischio arguto

avesse accompagnato i miei discorsi

ti saresti così confuso

da ritenermi importante.

Invece non sapevo fischiare

e avendo mal di gola

parlavo piano, per via di quel colletto

di pelliccia che non possedevo.

Quando il bambino

avrà finito di battere sul suo tamburo

comincerà la danza

delle zanzare,

suonerà qualcuno alla porta

o mi sentirò così triste

di qualcosa che ora non conosco.

Nel silenzio della campagna

a un tratto

chiamava una voce.

Veniva da una siepe oscura

presso gli alberi di confine,

mi gridava di ritornare.

Io cammino così

sotto le nuvole bianche

per raggiungere un sogno

di mezzogiorno.

Non disturbate questa

bellezza degli amanti giovani

che guardano solo dentro i loro occhi

e vivono come i rami degli alberi

strettamente confusi

alteri e senza presagi

della terra che tiene le loro radici.

Come le lettere bianche

sulla tenda azzurra del macellaio

come quest'aria di paese

così confidenziale e nuova

i miei pensieri.

Noi ci amammo poveramente.

Solo una luce di fanali

una tiepida pioggia

nella città di notte, e poco altro

ci diedero per amarci. Ma noi fummo

per il distacco e il ricordo

per la gioia di ritrovarci

sempre grati a noi stessi

di non esserci persi

nelle strade e nei porti

che mai vedemmo.

lug 232022

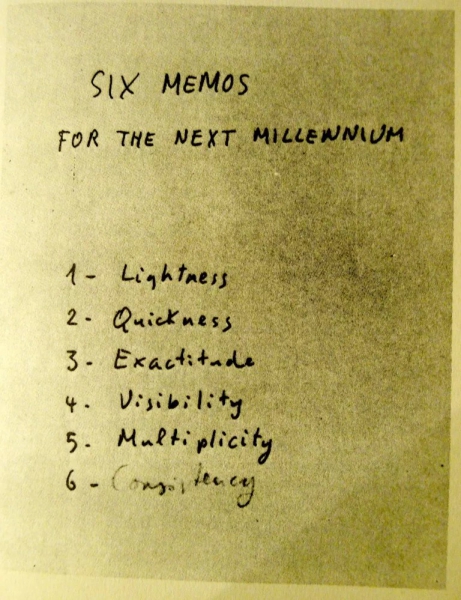

"Il mondo di ieri" di Stefan Zweig, scrittore austriaco ebreo di successo negli anni '20 del Novecento, è un'autobiografia illuminante, che fa piena luce sia sulla sua vita che sulla sua epoca. Il libro è caratterizzato da riflessioni e ricordi, intesi in senso guicciardiniano. Il libro fu scritto tra il 1939 ed il 1941 in Brasile, dove l'autore si era rifugiato. Si possono rintracciare aforismi, massime, avvertimenti, però a differenza del segretario fiorentino, Zweig non si impegna nella scrittura breve, non è discontinuo né frammentario, anzi è un accumulatore seriale di aneddoti e ricordi, pur tuttavia sempre racchiusi in una forma organica, lineare e razionale. L'opera si legge tutta di un fiato. Lo scrittore riesce sempre a ravvivare e ridestare l'interesse nel lettore, non perdendosi mai in intellettualismi e senza scadere mai in digressioni prolisse. Zweig fa un affresco memorabile dell'impero austro-ungarico e della sua caduta; lo fa a pieno diritto, visto e considerato che è stato un rappresentante di alta levatura della cultura mitteleuropea. In Europa fu un autore molto letto. Zweig inizia col descrivere la sua infanzia a Vienna. Definisce la scuola una galera, a causa della disciplina ferrea vittoriana che determinava molti "complessi di inferiorità". In quella Vienna la massima aspirazione delle famiglie borghesi non era che i loro figli si arricchissero ulteriormente ma che diventassero dottori. Molti bambini e adolescenti volevano diventare artisti. Allo stesso modo l'educazione era molto rigida e impostata. I doveri avevano la priorità assoluta sui diritti. I ragazzi avevano come modelli dei maestri di pensiero, prima di tutto rispettabili. La sessualità era un tabù. Era un'attività da non mettere in mostra e un argomento di cui non parlare. L'erotismo in quella società sessuofobica era tutto nascosto e adulterato o almeno mistificato. Ma allo stesso tempo per un meccanismo di compensazione quella era in Austria anche l'epoca della sicurezza. Era la Felix Austria. Era la Belle Époque. Era la società del liberalismo e del progresso, delle "magnifiche sorti e progressive". Zweig proveniva da famiglia agiata ed ebbe la fortuna sia di poter andare all'università che di scegliere la facoltà, cose non affatto scontate a quei tempi. Scelse filosofia, ebbe modo anche di pubblicare le prime poesie e di conoscere Herzl, fondatore del sionismo. Poi il 28 giugno 1914 Princip, uno studente serbo, assassinò l'erede al trono asburgico. Come scrive Zweig erano stati 40 anni di pace e poi era sopraggiunta all'improvviso la guerra. Molto fuoco covava sotto la cenere. L'equilibrio in Europa era precario. C'erano molte tensioni di varia natura (economica, politica, sociale, ideologica). Iniziarono gli sconvolgimenti, gli eccidi, gli orrori. Come ci racconta Zweig i soldati al fronte morivano, mentre gli altoborghesi imboscati se la spassavano in patria. I superpatrioti ce l'avevano con lui che era pacifista. Ma lo scrittore era impegnato lo stesso perché aveva la coscienza e l'esatta percezione di quanto fosse importante il parere e la presa di posizione di un letterato o di un artista a quei tempi, mentre come sottolinea molto lucidamente nella seconda guerra mondiale gli intellettuali erano ormai fuorigioco e ininfluenti. Finita l'università si trasferisce a Parigi. Zweig descrive con nostalgia la capitale francese, una città cosmopolita per eccellenza, e scrive che sulla Senna ognuno si sentiva a casa propria. Racconta anche i suoi viaggi, che lui definisce "pellegrinaggi". Un artista, per essere tale, deve avere frequentazioni con giganti intellettuali e lui ebbe molti incontri con geni come Rilke, Harden, Richard Strauss, Herzl, Romain Rolland, Pirandello, Freud, Dalì. Riconobbe nella Svizzera un modello per tutti per la civiltà e l'accoglienza, dato che in terra elvetica trovavano rifugio tutti i perseguitati. Allo stesso modo ci descrive gli Stati Uniti come il paese in cui ci sono più libertà ma anche più opportunità, visto che in pochi giorni gli offrono ben cinque impieghi. Inoltre descrive il periodo londinese, che va dal 1934 al 1940.

altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)

Zweig dagli anni '20 era uno scrittore noto al grande pubblico. I suoi libri vendevano molto. Aveva ottime entrature nell'alta società, anche se tutto ciò non lo interessava granché. Conosceva tutti gli scrittori, gli editori, i direttori di riviste che contavano in Europa. Eppure fece naufragio perché si suicidò in Brasile insieme alla moglie. Nonostante il suo successo personale aveva vissuto anche troppo orrore per la guerra, la crisi dell'Austria, che non aveva più fabbriche, era povera e la cui banca nazionale era senza più oro, tutti segni di una miseria inenarrabile e della fine di un'epoca felice. Ma non c'è solo questo: Zweig aveva assistito anche all'ascesa di quel folle di Hitler. Gliene avevano parlato già all'epoca in cui istitgava all'odio i bavaresi nelle birrerie. Aveva avuto modo di constatare la follia di Hitler, che aveva saputo approfittarsi della difficile situazione in cui versava la Germania in quegli anni, obbligata a pagare una indennità di guerra incredibile. Hitler si approfittò di una Germania umiliata e colse la palla al balzo, coniugando necrofilia, imitazione del fascismo, antisemitismo, anticomunismo, sadismo e crudeltà infinita. Zweig era un intellettuale così lucido che si era accorto del pericolo. Cosí come probabilmente forse si era accorto della "banalità del male" del popolo tedesco. Date queste premesse la fine di Zweig era quasi scontata.

giu 162022

Silvio D'Arzo con "Casa d'altri" fonde armoniosamente il minimalismo esistenziale (ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e il minimalismo narrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama. È proprio questo un modo per mettere alla prova e vedere chi è un autentico narratore e chi no. D'Arzo ha superato brillantemente questo esame. Il racconto, definito perfetto da Montale e il più bel racconto italiano del Novecento da diversi critici letterari, si può riassumere tutto con queste parole: "Un'assurda vecchia: un assurdo prete: tutta un'assurda storia da un soldo". È un racconto di poche decine di pagine, scritto con grazia, leggerezza e maestria, che si legge tutto d'un fiato. D'Arzo non ha avuto il tempo, essendo morto di leucemia a soli 32 anni, di scrivere il romanzo della sua generazione come voleva e neppure di veder pubblicata da una importante casa editrice i suoi racconti. Lo scrittore ha creato il suo capolavoro "Casa d'altri" sul finire della sua vita, nei suoi ultimi mesi. D'Arzo era troppo versato nella letteratura inglese e scriveva in modo lineare, mentre la vita è complessa e contraddittoria: questo potranno obiettare coloro che hanno dimenticato il grande narratore emiliano e lo hanno relegato ai margini della letteratura italiana del Novecento. D'Arzo arriva al conquibus, arriva subito al dunque, non complica ulteriormente le cose già complicate di per sé, arriva come si suol dire al nervo delle cose, non si perde in preamboli, digressioni, astrazioni: questo possono affermare con buona ragione i suoi estimatori, infischiandosene dei canoni e della fortuna critica. Pavese, direttore dell'Einaudi, rifiutò di pubblicare "Casa d'altri", ma forse più che per motivi letterari e stilistici per ragioni prettamente esistenziali perché il tema del suicidio era un suo nervo scoperto, qualcosa che gli procurava angoscia, un vero fantasma della sua mente fin da tempi immemorabili ed insospettabili, come si può desumere leggendo il suo diario. Uno scrittore può prediligere la materia inanimata, gli altri o sé stesso. Ci sono incognite e incertezze per ognuna delle tre vie. L'importante è che, indipendentemente dalla sua scelta, si tratti di predilezioni e non di ossessioni, altrimenti uno diventa monotematico. Ma non ci sono solo queste tre dimensioni del reale. Ci sono anche lo spazio, il tempo, gli accadimenti del mondo. Tutte queste dimensioni interagiscono tra di loro. Tutto dipende dall'osservatore, dal sistema di riferimento come in fisica, ma anche dal termine di paragone. La scrittura infatti è sempre paragone, accostamento, nel caso più semplice similitudine. D'Arzo è esemplare nel trattare tutti i piani della realtà e ad intrecciarli in modo poetico ed enigmatico. Ma torniamo al suo capolavoro "Casa d'altri".

C'è chi ha a noia la vita perché ha vissuto troppo o troppo poco. Una vita noiosa è altamente stereotipata, ripetitiva, alienante. C'è la depressione endogena. C'è la depressione reattiva, causata da traumi ed eventi spiacevoli. Nel caso specifico alla donna protagonista del racconto mancano le occasioni, gli eventi, una vita accettabile. Ma c'è anche la noia che assale, la monotonia che non riesce a scalfire. Sembra una montagna insormontabile per Zelinda, vedova e lavandaia. Lo spleen di Baudelaire, l'assurdo di Camus, l'anello che non tiene e il male di vivere di Montale: i riferimenti gnoseologici e culturali possono essere molti per D`Arzo. Il peso di vivere per Zelinda si fa intollerabile. La vita si presenta a lei sempre nello stesso modo: la trafila di giorni sempre uguali, le stesse cose da fare, la solita routine. Ma è anche una vita di stenti, una vita fatta di fatica, "una vita da capra".

Scrive DArzo: "Con due si cerca meglio la verità". Nietzsche scriveva che uno solo ha sempre torto, ma con due inizia la verità. Di certo gli interrogativi incessanti di Zelinda sono un fardello troppo ingombrante e troppo peso per portarli da sola.

Non trova più ragion di essere. È disperata perché ha perso speranza. Ma nel racconto D'Arzo si sofferma più sugli interrogativi angoscianti, sul suo rovello interiore causato da essi, che sul vuoto esistenziale della donna. La domanda cruciale è se può finire prima la sua vita. Il prete non trova parole. Abbiamo due protagonisti: una vedova stanca di vivere, un prete di campagna e sullo sfondo Montelice, un paese in cui non accade mai niente ("sette case addossate..due strade, un cortile che chiamano piazza,uno stagno e un canale e montagna quanta ne vuoi. Che fanno qui a Montelice? vivono e basta e poi muoiono..qui non succede niente di niente…gli uomini al pascolo..le donne a far legna..in strada una vecchia o una capra o nemmeno quello..l’inverno dura mezzo anno. due mesi continui di pioggia, due tre mesi di neve-neve. non succede niente di niente solo che nevica e piove e la gente nelle stalle a guardare la pioggia e la neve come i muli e le capre.."). Da una parte Zelinda, ovvero la credente con il suo dubbio incessante, e dall'altra il prete, con la sua dottrina, ma anche le sue perplessità. È un dialogo tra due fedeli, tra due fedi. Da un lato l'interrogativo della donna, dall'altro il prete, per cui diventa una ossessione, un cruccio, un enigma la vita di Zelinda. Entrambi sono attraversati da esitazioni. Ci si può uccidere? È questa la domanda di Zelinda al prete. Ma è questa la risposta che deve dare la letteratura. Vale la pena vivere? I suicidi sono degli impazienti scriveva Bufalino. Vale la pena pazientare? Secondo la religione cristiana il suicidio è un atto di natura violenta contro sé stessi, è l'omicidio di sé stessi. Tutte le religioni condannano il suicidio. Secondo la moderna psichiatria la stragrande maggioranza dei suicidi sono depressi e la depressione può essere curata con gli psicofarmaci e la psicoterapia. Ma ai tempi di Silvio D'Arzo queste cose non si sapevano. Di solito si cerca sempre di rimandare. Si cerca addirittura di procrastinare l'improcrastinabile. Bisogna non pensare alla morte per vivere pienamente. Bisogna pregare per salvarsi. Ma perché pensare egoisticamente alla propria salvezza individuale? Come scrive Camus a cosa serve la mia salvezza se non si salva l'umanità? Se ognuno ha le sue certamente le sue colpe, ma anche le sue giustificazioni, i suoi alibi e la possibilità di espiare allora forse sarebbe meglio sperare in un Dio talmente misericordioso da lasciare l'inferno vuoto come teorizzato da taluni teologi.

Il suicidio è talvolta questione di un istante. Il suicida per alcuni resta prigioniero di un istante, in cui azzera ogni possibilità, ogni speranza. In questo racconto invece il suicidio sembra invece il frutto di una scelta maturata da tempo e ben ponderata.

La Chiesa ammette eccezioni? Zelinda considera il suo un caso particolare. Non ha più vitalità. Non ha più voglia di vivere. E allora chiede se se ne può andare anzitempo in punta di piedi. Ritiene di aver già mangiato il suo pane, di sapere come sia la vita. Ritiene che non ci sia più niente da conoscere e da vivere. Ha fatto il suo bilancio esistenziale. Ha tirato le sue somme. Dalle cose che le sono capitate, dalle persone che ha incontrato, dalla vita che ha fatto, dalla porzione di mondo e di realtà che ha vissuto, ha tratto le sue conclusioni: non vale più la pena vivere. È una considerazione personale che per lei diventa certezza assoluta. La sorte ormai per lei non ha più niente in serbo. Non ci sarà più nessuna sorpresa. La vita per lei sarà sempre la stessa e lei non ne può più. Zelinda si è scordata che anche la vita più arida, più grama può essere riscattata, può essere un dono. Ma lei si considera una donna di 63 anni che è ormai senza futuro. Che cosa possono fare le parole di fronte a questo dramma? Che cosa può fare la religione incarnata qui da un prete? Ma qui il dramma è doppio. Anche il prete ormai è un sacerdote da sagre di paese. È prossimo alla pensione, al congedo, all'addio, alla morte. Tutto questo si svolge in un piccolo paese, in un piccolo mondo angusto. D'Arzo narra l'inenarrabile, due vite avvolte dall'insensatezza, dall'assurdità di esistere. Il linguaggio è povero di figure retoriche, ma l'intera vicenda è una macrometafora della vita e della morte, che si intrecciano in modo indissolubile.

D'Arzo è implacabile. Crea un congegno perfetto. Scrive in modo essenziale l'essenziale della vita e della morte. Toglie nello stile e nella trama ogni orpello, ogni ridondanza. Leva tutto il superfluo. Rimane per queste poche pagine il mistero che ci irretisce e ci incupisce, la sospensione. Le vite degli uomini sono tutte diverse. La sofferenza, le vicissitudini, la stanchezza di esistere non sono uguali per tutti. Alcuni vengono messi più alla prova dalla vita di altri. Secondo la teologia cristiana il suo disegno è imperscrutabile, sfugge alla logica umana, ma Dio valuta ogni caso in modo equanime, soppesando tutto, qualsiasi cosa. "Ognuno ha una ragione valida per uccidersi", scriveva Pavese. Ma si uccidono solo coloro la cui sofferenza interiore per stati d'animo o eventi nefasti ha sorpassato ogni livello di sopportazione. Se si mette sul piatto della bilancia ci sono svariate ragioni per uccidersi e svariate ragioni per continuare a vivere. Viene considerato razionale continuare a vivere. Ma è pura convenzione. Allo stesso modo viene considerato più coraggioso continuare a vivere che farla finita. Si ritiene a torto o a ragione che quando una persona si uccida o tenti di uccidersi perda il senno della ragione. D'altronde la cultura e la società devono essere biofile. Non si può fare altrimenti. Condannare il gesto estremo è un modo per dissuadere gli indecisi o coloro che si trovano in difficoltà. È un modo per interrompere l'emulazione dell'estremo gesto. Condannare il suicidio è un modo per mandare avanti il mondo, pur ammettendo la pietà cristiana per la vittima. Alla domanda di Zelinda c'è la risposta secca del prete: non sono ammesse eccezioni. Il prete risponde che per la morte propria e altrui non si decide noi, ma decide Dio. Nessuno può anticipare i tempi. Nessuno deve disperare. Zelinda però viene trovata morta. Nessuno sa se l'ha fatta finita. Forse lo scrittore emiliano lascia alla fine alla donna la libertà di autodeterminarsi. Il prete è prossimo a lasciare il paese per tornare a casa. Ma è forse la casa del Padre? Ad ogni modo il prete, che rappresenta la religione, esce sconfitto. Sicuramente la pecorella smarrita non è tornata nell'ovile. Ma probabilmente dall'ovile, dalla ortodossia religiosa si era allontanata solo con i pensieri, con i tarli della sua mente. Sorge spontanea una domanda, leggendo D'Arzo: è giusto che Dio condanni Zelinda, che ha vissuto una vita irreprensibile per una sola cattiva azione e che ha fatto del male solo a sé stessa? Dio non potrebbe fare un'eccezione ai suoi regolamenti o alle sue presunte regole? La risposta di qualsiasi prete probabilmente è che bisogna vivere cristianamente fino alla fine, fino in fondo. Il racconto di D'Arzo tratta di una situazione senza uscita, ma nessuno sa se nella vita alla fine c'è una via di uscita oppure no. Grazie alla fede si può credere all'aldilà e alla salvezza, ma la logica umana, i fatti e la scienza lasciano in sospeso la questione proprio come D`Arzo. La vecchia è morta, le cose vanno come al solito, sta “per venire la morta stagione, gli sterpi secchi, le passere uccise dal freddo, la notte che arriva alle sei, i fossi ghiacciati, i vecchi che se ne muoiono in fila…”. Talvolta la vita sembra un contorno sfumato, una domanda mal posta, un'occasione mancata. Eppure sono tante le sfaccettature della vita. Siamo così presi e immersi dalla quotidianità che ci dimentichiamo che è un dono: forse è questo il vero messaggio dello scrittore.

altmann-zweigandrothinostendin1936(cropped)1_0_o.jpg)