giu 052023

_0_o.jpg)

(Nella foto Sanguineti)

Si diceva e si scriveva anni fa che i bestseller erano fatti di "sesso e/o sangue e/o soldi". Difficile dire quali siano gli ingredienti o il filone giusto per fare un bestseller. Più si va avanti e più mi accorgo che sta prendendo piede il sentimentalismo. È vero che ci sono i gialli che vanno sempre di moda (Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni, Loriano Macchiavelli, etc etc). Ma domina su tutto la retorica dei buoni sentimenti, che non ha a niente a che vedere col sentimentalismo etico, che permette la sana empatia, l'immedesimazione nella sofferenza e nel dolore altrui. Prevale su tutto un sentimentalismo deteriore e ricattatorio, che istiga alla lacrima facile. Il sentimentalismo è la via più facile per avere successo. È in voga quello che definirei un neosentimentalismo, raramente condito con un poco di dandismo estetizzante, talvolta condito con un certo neocrepuscolarismo alla buona. È di moda sia in prosa con ottimi successi di vendite, sia in poesia, dove prevalgono soprattutto soggettività e l'emotività. D'altronde cosa volete sperare? Negli anni di piombo sparavano e mettevano bombe, ma poi si commuovevano per le canzoni amore/cuore. La canzone italiana del secolo è "Piccolo grande amore" di Baglioni e non "Rimmel" di De Gregori. Oggi se guardi i profili social dei più ci sono le frasi sdolcinate d'amore, le foto degli animali domestici, i video youtube di canzonette sentimentali acchiappa like. È il modo più semplice per avere seguaci e consenso quello di essere sdolcinati, anche se falsi e ipocriti come Giuda. Il sentimentalismo è da sempre un tratto stilistico, definiamolo così, socialmente accettato. È quello più socialmente accettato di tutti. Le Liale vincono sempre. Ma ci sono anche degli intellettuali che vedono del sentimentalismo anche dove non c'è. Mi dispiace dirlo ma questo fu il caso anche del grande Sanguineti che vide in Bassani e Cassola delle "Liale del nostro tempo" e fu una critica a mio avviso troppo negativa e fuori luogo. Ma Sanguineti era un genio a cui molto si poteva perdonare e infatti lo stesso Cassola andava a braccetto con lui ed era suo amico. La filosofa Ilaria Gaspari è controcorrente e su "Domani" scrive un articolo riabilitando il romance, i romanzi rosa, affermando che finalmente ci siamo liberati dei pregiudizi su di essi. Un conto a mio avviso è oggettivare un sentimento. Un conto è sfruttare commercialmente l'ingenuità delle persone. Un conto è disprezzare ogni moto del cuore. Un conto è essere strappalacrime. Un conto è con la giusta motivazione di mettere distanza tra sé stessi e le passioni eliminare ogni residuo di emozione. Un conto è oggettivare un sentimento. Un conto è cercare di rimuovere dalla poesia e dalla letteratura ogni traccia di sentimento. Un conto è disapprovare e criticare a ragion veduta il sentimentalismo e un altro è avere una reazione spropositata, fare un fallo di reazione, che nel calcio porta spesso all'espulsione. In questo caso alcuni letterati vengono espulsi dal mercato. Ci sono ancora oggi dei critici che se vogliono attaccare qualcuno per partito preso o idiosincrasia, scrivono che è un sentimentale. È vero che chi è sentimentale di solito non è impegnato politicamente, socialmente, culturalmente. È vero che spesso chi scrive di sentimenti lo fa per non scrivere d'altro, perché scrivere d'altro è più problematico, scomodo, difficile e meno remunerativo. È vero che De Amicis insegnava qualcosa, formava le coscienze e oggi questo neosentimentalismo non è affatto didascalico, educativo, propedeutico. Insomma il neosentimentalismo di oggi non porta a niente, non è istruttivo, è fine a sé stesso. Così da un lato c'è chi vende molto con il neosentimentalismo e dall'altro c'è chi utilizza come discrimine per stabilire cosa è o non letteratura l'assenza o meno di sentimento. Sono due scuole contrapposte: da una parte questo neosentimentalismo commerciale, dall'altra l'intellettualismo freddo ed elitario. Non ci sono mezze misure, pochissimi trovano un'armonia, un connubio tra ragione e sentimento, tra intelletto e passione. Ecco così facendo una narrativa e una poesia a compartimenti stagni. Nei primi anni del duemila ci avevano provato a rompere gli schemi le cosiddette pornoromantiche, ovvero Carolina Cutolo (un suo libro per l'appunto si intitolava "Pornoromantica"), Pulsatilla ("La ballata delle prugne secche"), Gisela Scerman ("La ragazza definitiva"), ma oggi pochi parlano di queste scrittrici: allora c'era chi puntava sulla grande novità di ragazze che scrivevano sia dei loro sentimenti che delle loro esperienze sessuali, come le vecchie generazioni non avevano mai fatto, ma poi sono arrivati youporn, la diffusione del porno di massa, anche amatoriale, e sono molte le ragazze che fanno sesso e parlano di sesso, cosicché oggi è stato abbattuto qualsiasi senso del pudore. Insomma le pornoromantiche non fanno più scalpore. Così abbiamo romanzi commerciali che emozionano ma non sono letteratura e opere che sono letteratura ma non emozionano più i lettori. Abbiamo così romanzi di intrattenimento che fanno piangere e una letteratura che è troppo fredda, che non sa interessare più, se non gli addetti ai lavori. Così finiamo per avere degli scrittori facili che vendono molto e pretendono che le loro cose vengano ritenute letteratura per il solo fatto che vendono molto e dei letterati che non vendono e si arrogano il diritto di ritenere ciò che è letteratura e ciò che non lo è. Con questo non voglio criticare totalmente chi scrive bestseller sentimentali, perché non è semplice, altrimenti molti professori di letteratura scriverebbero, come si suol dire, bestseller sotto pseudonimo e i più non ne sono capaci (è anche vero che i più non vogliono arricchirsi in questo modo perché lo considerano una furbata scorretta). Insomma anche per scrivere dei bestseller sentimentali bisogna essere in sintonia con i gusti nazionalpopolari degli italiani o saper intercettare il pubblico, studiando tutto a tavolino. Bisogna cioè essere nazionalpopolari o fingere bene di esserlo. D'altronde anche un grandissimo scrittore come Flaubert, che voleva scrivere un romanzo sentimentale, finì per scrivere "L'educazione sentimentale", che è tutto, fuorché un romanzo sentimentale.

mag 272023

Alcuni servitori dello Stato sono costretti a vivere sotto scorta e a spostarsi con auto blindate. Negli anni Novanta abbiamo assistito alle stragi mafiose. Io e mio padre siamo passati dopocena esattamente una settimana prima della bomba scoppiata in via dei Georgofili. Potevamo essere noi le vittime. Molti sanno e non parlano perché hanno paura di ritorsioni, di rimanere uccisi. Fino a qualche decennio fa molti sostenevano addirittura che la mafia non esistesse. Nessuno sa come e perché siano nate le mafie. Nessuno sa con certezza se le mafie siano state determinate dalla povertà, dal familismo amorale, dal fatto che ognuno tiene famiglia, dallo scarso civismo oppure no. C'è chi dice che la mafia sia dovuta alla particolare storia del Sud: a una pessima unità di Italia, alla repressione del brigantaggio (anche se diversi studiosi tendono ad escluderlo oggi). C'è chi dice che la mafia si respiri come l'aria. C'è chi dice che sia stata causata dalla mancanza di acqua. C'è chi dice che tutto nasca dai gabellotti. C'è chi dice che la colpa è dello Stato che è assente e latita. Nessuno sa con certezza. Molti studiosi hanno fatto molteplici ipotesi e dato le più svariate interpretazioni. Una cosa che bisogna tener presente è che i cosiddetti uomini di onore non sono mostri di malvagità. Non sono assolutamente altro da noi. Non sono un corpo estraneo. Sono assolutamente come noi. Sono italiani esattamente come noi e noi non siamo esattamente meglio, perché che siamo meglio è tutto da dimostrare. Se non teniamo presente ciò non andiamo da nessuna parte. I cosiddetti uomini d'onore hanno solo una mentalità differente. Non cercate in loro una personalità antisociale, perché loro hanno solo una mentalità mafiosa: né più, né meno. Nella loro testa conciliano codice cavalleresco (Osso, Mastrosso, Carcagnosso) e imprenditorialità spregiudicata. Sono atavici e moderni allo stesso tempo. A mio avviso alcuni mafiosi hanno una loro singolare forma di religiosità. Molti hanno un loro codice "etico". Nell'immaginario di alcune persone i mafiosi un tempo difendevano i più deboli e rispettavano le mogli degli altri. Non so esattamente. Forse è così anche oggi. Molti uomini di onore ancora oggi pregano e hanno fede, nonostante fin dalla tenera età siano stati abituati a trasgredire le leggi dello Stato. Molti appartengono a una famiglia mafiosa e sono stati affiliati da ragazzini. Per molti di loro è difficile uscire dalla mafia e fare come ha fatto a sue spese Peppino Impastato. Infatti fin dalla tenera età sono stati costretti a credere in certe regole. Fin dalla giovinezza sono costretti a crescere in fretta, a estorcere denaro, a rapinare, a rubare, a spacciare ed altro. Alcuni diventano mafiosi perché si ritrovano disoccupati. Se ci fosse meno disoccupazione nel Sud saremmo già a più di metà dell'opera! Ma che dire comunque di chi nasce mafioso? Quanto è difficile dire no alla mafia per loro? In fondo vorrebbe significare dire no ad un sistema che ha dato e riesce a dare da mangiare alle loro famiglie. Vorrebbe significare rinnegare tutti i propri famigliari. Pochissimi riescono a pentirsi. Come fanno a ribellarsi se hanno ricevuto una certa educazione e se appartengono a un determinato contesto? Alcuni allora compiono azioni illegali e nonostante ciò cercano di mantenere un cuore apparentemente puro. Vorrebbero cambiare, ma la loro vita procede per inerzia. Direttamente dire no alla mafia vorrebbe dire sfuggire ai propri amici che vorrebbero uccidere i pentiti. Con questo non voglio giustificare alcunché. Lo so bene che il vero dramma è quello delle vittime di mafia e dei loro famigliari. Voglio comunque solo cercare di capire. Non voglio assolutamente fare una apologia dei mafiosi perché alcuni di loro uccidono senza rimorso. Molti mafiosi però sono amorevoli padri di famiglia e premurosi mariti. Se non accettiamo questo non si può capire il consenso sociale di cui godono le mafie. Bisogna sapere veramente perché piacciono alla gente, oltre al fatto che la mafia è un sistema che purtroppo dà lavoro a tante persone, anche ai parcheggiatori abusivi e ai contrabbandieri di sigarette. Spesso anche le loro donne sono pie e devote. Pregano per il marito ininterrottamente. Eppure nonostante la loro morigeratezza sono sempre a fianco del marito mafioso, trasmettono ai figli i codici mafiosi, condividono e rispettano tutte le scelte del congiunto. Che cosa può spezzare questa catena? Apparentemente niente sembra efficace. Forse bisogna sperare che domani i mafiosi riescano a riciclare tutto il denaro (pecunia non olet...dicevano gli antichi) e diventino a tutti gli effetti imprenditori, che rifiuteranno di usare i loro antichi metodi? Dobbiamo forse sperare in questo? Sarebbe giusto forse per coloro che sono sempre stati onesti? Dobbiamo sperare che lo Stato intervenga con un esercito di maestre elementari (come sosteneva Bufalino), con dei grandi investimenti al Sud e con una repressione efficace delle forze inquirenti? Oppure è già troppo tardi perché le mafie hanno già inquinato l'economia di tutto il mondo e quello che possiamo fare è assistere impotenti alla loro proliferazione? Lo Stato riuscirà a vincere il controllo del territorio delle mafie? Qualcuno riuscirà a distruggere gli intrecci tra mafie, politica, economia, apparati dello Stato? Qualcuno riuscirà a denunciare tutti i compromessi della società civile con le mafie? Qualcuno riuscirà a rompere il rapporto con la buona borghesia e la mafia? Qualcuno incarcererà tutti i colletti bianchi, i cosiddetti cravattari mafiosi? Bisognerà aspettare grandi eventi storici che determineranno una nuova struttura sociale ed economica? Alcuni dicono che basta andare nel Sud per avere dei contatti episodici con i mafiosi e citano il fatto che vip e politici spesso a loro insaputa si trovano a fare le foto ricordo con i mafiosi. La verità è che una frequentazione casuale e occasionale non pregiudica niente se il politico o il vip non fa favori ai mafiosi, né si fa fare favori dai mafiosi. La realtà è che spesso c'è un legame così profondo tra politica e mafia che questi contatti non sono episodici ma frequenti e rappresentano solo la punta dell'iceberg. Un'altra cosa che dobbiamo tenere presente è che ogni volta che parliamo di mafia non dobbiamo assolutamente puntare l'indice, ma farci tutti un esame di coscienza. Non dobbiamo pensare solo ai Mafiosi con la M maiuscola, ma anche a tutti i comportamenti mafiosi con la m minuscola che abbiamo noi persone apparentemente oneste. La Mafia uccide, ma anche i piccoli abusi di potere e i piccoli comportamenti illegali o anche solo illegittimi creano ingiustizia e sofferenza. Anche spaccare la faccia a qualcuno, tagliare la strada a qualcuno con la macchina, diffamare qualcuno, costringere a un compromesso di qualsiasi natura o accettarlo è un comportamento mafioso con la m minuscola. Con questo non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Al di là della retorica (inveire astrattamente contro la mafia non serve a niente) bisogna però vedere concretamente nel nostro piccolo cosa ognuno di noi può fare per combattere la mafia. Facendo una breve analisi di abusi di potere italici così diffusi scopriremo che gran parte del Paese è malato. Resta da stabilire se sia un malato incurabile o meno. Cosa si vuole sperare però da una nazione in cui i concorsi per professori universitari talvolta sono truccati? Cosa dobbiamo sperare se si comporta così chi dovrebbe dare agli altri innanzitutto l'esempio? Concludendo, nessuno ce l'ha fatta a sconfiggere la mafia. Non ce l'hanno fatta il prefetto Mori, il generale Dalla Chiesa e neanche i giudici Falcone e Borsellino. Spesso c'è stata anche la complicità degli apparati dello Stato. Diciamocelo onestamente a Portella della Ginestra non erano solo i mafiosi probabilmente a sparare. Gli americani per paura del comunismo nell'immediato dopoguerra appoggiavano uomini di onore come candidati sindaci in Sicilia. Diciamocelo senza retorica lo Stato ha spesso cercato di convivere con la mafia piuttosto che debellare il fenomeno. Cosa dobbiamo sperare se nel corso della storia di Italia è mancata la volontà politica di combattere la mafia? È forse invincibile oppure anche questa forma di criminalità organizzata avrà una fine? La mafia oggi è ancora molto potente. Una cosa però è certa: da qualsiasi punto di vista lo si guardi questo è un fenomeno con cui "rompersi la testa", come scriveva Sciascia.

mag 202023

Nel mondo letterario si parla tanto di mafia culturale ed è a mio avviso un termine inappropriato perché la vera mafia si spartisce grandi quantità di soldi e tanto potere, mentre la comunità letteraria ad esempio si spartisce solo le briciole e sono tantissimi i galli nel pollaio. Non è quindi tanto la modalità o la tipologia ma lo scarso giro di affari e il mercato di vacche magre a rendere la cultura poco mafiosa. A essere malevoli si può parlare di mafia culturale, intendendo una mafia con la m minuscola (che non uccide le persone ma la vera cultura), quella dei favoritismi, degli abusi di potere, delle ingiustizie, dei privilegi, delle cattedre per nepotismo, clientelismo, etc etc. Insomma la mafia culturale è una mafia non solo da colletti bianchi ma anche da innocui dilettanti, che però dovrebbero dare per primi il buon esempio e invece non lo danno. Non solo ma il circolo virtuoso d'un tempo non esiste più, perché non necessariamente il prestigio culturale dà prestigio sociale e il prestigio sociale dà soldi. C'è chi sostiene che l'amicizia tra poeti o tra letterati, quella vera, non esista, ma esista solo quella interessata (insomma scambi di favori, do ut des, etc etc). I letterati dovrebbero stimarsi e poi diventare amici, mentre accade spesso che prima diventano amici e poi si stimano, ma poi è vera stima? Ancora una volta viene da chiedersi se esiste la stima disinteressata o soltanto nell'Iperuranio. L'importante, realisticamente parlando, non è la stima effettiva ma quella percepita: ricordate l'immanentismo di Berkeley, ovvero l'essere è essere percepito? Anche qui la stima è la stima percepita e così l'amicizia. Che poi si può stimare chi non si dimostra amico veramente? Si può stimare chi non ci stima e nutre un'idiosincrasia nei nostri confronti? Quanto sforzo ci vuole? Ci vorrebbe un'invidiabile obiettività e imperturbabilità d'animo, che pochissimi hanno francamente. Allo stesso tempo ci vuole imperturbabilità d'animo, stoicismo, grande correttezza nello stroncare un amico o dirgli anche solo privatamente che non ci piace il suo libro. Di solito uno non stronca e non esprime giudizi negativi per quieto vivere, per evitare rappresaglie e vendette. Poi ci sono le alleanze non solo tra sodali apparentemente disinteressati, ma anche tra letterati della stessa città, della stessa casa editrice, dello stesso partito, della stessa università. Quanti attestati di stima sono falsi e inautentici? Quanta disistima viene taciuta per interessi di ordine superiore, per cause di forza maggiore? Viene naturale per amor proprio stimare chi dimostra di stimarci, ma è molto difficile, quasi impossibile il contrario. Se qualcuno ci dimostra stima, finiamo per vedere di primo acchito solo i suoi punti di forza e i suoi lati positivi. Allo stesso modo se un genio ti critica finisci per cercare difetti, per trovare il pelo nell'uovo e sminuirlo. Ci vuole molta umiltà, assennatezza, modestia per accettare serenamente delle critiche, anche perché purtroppo anche nel mondo letterario a pensare male si fa peccato ma ci si indovina sempre e dietro a delle critiche o a delle stroncature c'è quasi sempre un motivo personale o ideologico, perché di solito i letterati non cercano guai e hanno un atteggiamento conciliante. Di solito il meccanismo è semplice. Queste sono le tattiche messe in atto dai letterati: se tu mi stimi, io ti stimo; se tu non mi stimi, io non ti stimo; se tu mi attacchi, io ti attacco; se tu non mi pesti i piedi, io non ti pesto i piedi. Di solito viene evitato l'attacco fine a sé stesso, la polemica sterile. Al contempo nessuno fa niente per niente, quasi niente viene fatto gratuitamente, a meno che a uno non gli importi niente di fare carriera letteraria (come me del resto), e chi fa un piccolo favore vuole essere ricompensato prima o poi. Esiste inoltre la polemica a distanza senza fare i nomi (si dice il peccato ma non il peccatore e anche si dice a nuora perché intenda suocera). Come se non bastasse l'amore e il sesso complicano tutto terribilmente. È tutto semplice fino a quando un genio come Giovanni Raboni si mette con un genio come Patrizia Valduga e scrivono poesie immortali, ma come la mettiamo con i compromessi sessuali o anche con le aspiranti poetesse sopravvalutate, proprio perché amate da un grande letterato? Come saggiamente cantano i Baustelle: "Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Sylvia Plath da un parassita". Tutte queste cose facevano dire alla Merini che il mondo dei poeti non è poi così male, ma è terribile il sottobosco poetico. Concludendo, sono due le scuole di pensiero a riguardo della mafia culturale: 1) c'è sempre stata, c'è, ci sarà ed è universale 2) è un male, un malcostume prettamente italico.

Nel frattempo la psicologia e la sociologia di poeti, scrittori, letterati italiani è molto semplice, quasi elementare, a tratti pavloviana procede per riflessi condizionati, a tratti risente del condizionamento operante con rinforzi positivi e negativi, e soprattutto è fatta di una buona dose di egocentrismo, vanagloria e meschinità, ma qualcuno obietterà che funziona così in tutti i settori e fa parte della natura umana. Basta lisciare il pelo o infastidire il letterato per vedere reazioni spropositate. L'ego dei poeti infine è ipertrofico, vuoi spesso per disturbo di personalità di base, vuoi per per troppe frustrazioni; basta davvero poco per essere amati oppure odiati, con l'aggiunta di un piccolo particolare da tener presente: se lodi un poeta lo ritiene un atto dovuto e dopo qualche giorno si scorderà di te, se invece lo critichi negativamente ti odierà a vita e se la legherà per sempre al dito (basta togliere un'amicizia o bloccare qualcuno su Facebook per essere odiati a vita per lesa maestà e queste ragioni prettamente personali non hanno niente a che vedere con la poesia né con la letteratura). Che poi niente è certo nel mondo letterario. Chi può davvero stabilire con certezza se tizio o caio è un poeta? Lo stabiliranno solo i posteri. In matematica di un un insieme si può stabilire con certezza se un certo elemento ne fa parte oppure no. In letteratura è men che meno in poesia questa certezza non c'è. Ogni autore, ogni poeta subisce un processo. Ai contemporanei spettano solo le indagini preliminari, ma la vera corte di cassazione sono i posteri, se i posteri ci saranno.

mag 092023

Oggi è il 9 maggio. 45 anni fa venne ritrovato il corpo dello statista Aldo Moro. Vorrei fare una breve riflessione...

In un Paese come il nostro in cui c'è stato un connubio tra materialismo spicciolo e un idealismo deteriore il terrorismo è stato vinto dai partiti, dalle istituzioni, dai sindacati, dal popolo, ma soprattutto dalla fine della guerra fredda (ammettiamolo pure). Qualcuno violento e fuori dalla storia è pur rimasto nella foresta a combattere una guerra già persa, ma nessuno oggi può far leva sul disagio sociale e trasformarlo in barbarie. Il terrorismo nero è stato subito vinto perché non c'è stata da anni alcuna possibilità da parte di nessuno di sfruttare lo spontaneismo armato (nato per esempio dai fatti di via Acca Larentia). Quella contrapposizione di forze (gli opposti estremismi) non esiste più. Quello che è accaduto un anno fa al circolo Arci di Reggio Emilia con cretini incappucciati che cantavano inneggiando alle Br però dimostra che c'è più indulgenza per il terrorismo rosso. C'è da decenni un pregiudizio negativo nei confronti delle vittime delle br ("se la sono cercata", "erano colpevoli", "erano imperialisti", "erano servi dello Stato") e un pregiudizio positivo nei confronti dei brigatisti rossi ("hanno le loro ragioni", "sono intellettuali", etc etc). Gli intellettuali dell'epoca non hanno aiutato il popolo, coniando perfino lo slogan "né con lo Stato, né con le Br" (frase erroneamente attribuita a Sciascia che non l'ha mai detta né scritta), ma non c'è da stupirsi perché erano gli stessi che ce l'avevano a morte con Luigi Calabresi e lo lasciarono solo al suo destino. Le Brigate Rosse sono finite quando hanno ammazzato un operaio sindacalista (Guido Rossa) e un antennista fratello di un pentito delle Br (Roberto Peci). Non potevano più avere un consenso popolare (poco tempo prima se le Brigate Rosse avessero potuto presentarsi come partito avrebbero preso 200000 voti secondo i sondaggisti dell'epoca). Bisognerebbe considerare che Aldo Moro era innocente come la povera Maria Fresu (una vittima della strage di Bologna), anche se il suo lavoro comportava più responsabilità e quindi più rischi. Sicuramente il terrorismo nero colpiva nel mucchio la povera gente in modo efferato, faceva delle carneficine, ma non bisogna mai giustificare o addirittura quasi assolvere i brigatisti rossi, la cui versione di comodo è che la loro violenza organizzata nasceva solo ed esclusivamente come reazioni alle stragi, mentre colpiva a freddo e a tradimento onesti lavoratori e padri di famiglia. Bisognerebbe considerare che i veri colpevoli dell'estremismo rosso non sono i giovanotti autoesaltati e ubriacati ideologicamente che uccidevano, ma i cattivi maestri che li hanno indottrinati e armati: ancora non è stata fatta piena luce su questo e i cattivi maestri non hanno pagato del tutto, sicuramente hanno pagato troppo poco; sono stati proprio quei professorini freddi e spietati come Senzani che hanno armato giovani che stravedevano per loro. Così questi terroristi hanno distrutto vite altrui e le loro. Ma ora possiamo dirlo serenamente che, salvo improbabili colpi di coda, tutto è finito, ma ciò deve servire da lezione. Non deve finire nel dimenticatoio. Infine riporto a memoria una dichiarazione del terrorista nero Giuseppe Fioravanti, che in un'intervista dichiarava che quelli della sua generazione si erano scannati tanto per poi fare anni di galera e ritrovarsi certa gente al governo. Era l'amara constatazione del proprio fallimento umano e politico, nonché di una parte della sua generazione. Basta avere una visione un minimo (ma un minimo) approfondita per sapere che le Brigate Rosse erano infiltrate per quanto riguarda la base ed erano infiltrate ai vertici, pur non trattandosi solo di "sedicenti Brigate Rosse", mentre il terrorismo nero era diretto dalla P2 e dai servizi segreti deviati (o a essere più precisi dalle deviazioni dei servizi segreti, perché non tutta l'intelligence era coinvolta ma solo una parte, seppur consistente): c'era la guerra fredda, l'Italia era sotto la Nato e allo stesso tempo nel nostro Paese c'era il più grande partito comunista occidentale; diciamocela tutta: se Aldo Moro non fosse stato ammazzato dalle Br, c'erano i terroristi neri che volevano probabilmente fargli un attentato, perché in questa contrapposizione brutale di forze politiche molti non volevano il compromesso tra Dc e comunisti e invece i dorotei lo volevano, alcuni perché pensavano, a torto o a ragione, che il marxismo fosse una dottrina ideologica e scientifica superiore e che con i suoi rappresentanti bisognasse allearsi, anche perché in quel particolare periodo storico esprimevano meglio le istanze sociali del popolo. A ogni modo ognuno deve mettersi contro i figli di buona donna (con tutto il rispetto per le loro madri; è solo un modo di dire) del suo tempo. Terroristi rossi e neri ormai sono di un altro tempo. Così si spera.

mag 012023

(Nella foto il poeta Leonardo Sinisgalli)

Nel 1959 lo scrittore e scienziato Snow pubblica "Le due culture", in cui tratta delle incomprensioni, delle divergenze, addirittura dell'incomunicabilità tra umanisti e scienziati. Scriveva che gli umanisti sapevano pochissimo di scienza, che gli scienziati sapevano pochissimo di arte e che quando si ritrovavano non avevano argomenti di conversazione. Insomma non parlavano più la stessa lingua. Le cose a mio avviso sono peggiorate in questi ultimi anni. Oggi c'è ormai una sola cultura, quella tecnologica-scientifica. Io affermerei che non esiste più la cultura umanistica in un mondo in cui tutto è cultura, in cui qualsiasi cazzata viene riconosciuta come elemento culturale. Oggi a onor del vero non è cultura ciò che un tempo era cultura, ma viene ritenuto cultura tutto ciò che è e porta business. Sono finiti i tempi in cui per diventare ragionieri o periti bisognava sapere abbastanza Pascoli e Montale. È finita l'epoca del latinorum! Purtroppo e per fortuna allo stesso tempo! Oggi basta qualche nozione umanistica raffazzonata, approssimativa ed en passant anche nei licei per andare avanti. Oggi c'è più tecnologia e i giovani sono più informatizzati, ma qualcosa abbiamo perso per strada, per esempio le giovani leve hanno perso senso critico e competenze linguistiche (prendendo con beneficio di inventario la tanto citata ricerca di Tullio De Mauro sul numero di parole conosciute dai ginnasiali). Sono finiti anche i medici di un tempo, che avevano una buona formazione umanistica, non solo perché magari avevano fatto il Classico ma perché leggevano molti romanzi, molti libri di poesie, molti saggi e andavano a vedere le mostre, etc etc. Oggi i professionisti e le persone di cultura versate in un campo specifico non sono curiose e onnivore come un tempo, perché pensano, a torto o a ragione, di togliere parte del loro tempo allo studio e all'aggiornamento della loro disciplina. Oggi la vita scorre frenetica, non c'è più tempo e poi in fondo decenni fa, nel secolo scorso, per una persona di buona cultura era un imperativo informarsi e rimanere aggiornata su tutto. Oggi nessuno lo esige più. Oggi ci sono anche laureati in discipline umanistiche disoccupati, precari o sottoccupati, mentre ci sono tecnici che non hanno studiato affatto e che guadagnano molto bene, addirittura sono così richiesti che non si trovano mai, spesso si dimostrano tronfi e maleducati (al limite della nostra capacità di sopportazione spesso). Qualcuno dirà che è la legge della domanda e dell'offerta. C'è inoltre nella mentalità comune l'affermarsi della supremazia degli ingegneri sugli umanisti. È la solita tiritera: ingegneria è necessaria, diventare ingegneri è più difficile. Sono gli stessi che considerano gli umanisti dei cretini per aver scelto quel corso di studi e li rispettano raramente, ovvero solo se si affermano culturalmente, anzi spesso solo economicamente. È vero che le facoltà umanistiche sono più facili di quelle scientifiche (a Pisa ad esempio il preside di ingegneria Villaggio aveva lasciato un cartello sulla sua porta dove era scritto "ingegneria deve essere difficile" e in quella facoltà i professori agli studenti impreparati tiravano il libretto universitario fuori dalla finestra). È vero che ci sono nelle facoltà umanistiche alcuni (non tutti) professori sessantottini, che dispensano buoni voti a molti. Ma è disonesto intellettualmente oltre che falso far passare il messaggio che tutti o quasi riuscirebbero, se si iscrivessero, a laurearsi in una disciplina umanistica, perché anche in queste facoltà esistono a onor del vero i ritiri. Che poi le nostre facoltà umanistiche sono più facili anche perché tutte le nostre scuole elementari, medie, superiori sono più umanistiche che scientifiche e Leopardi viene già fatto alle elementari, mentre le derivate e gli integrali vengono fatti in modo decente solo nell'ultimo anno del liceo scientifico! Che poi un conto è laurearsi in lettere e un conto è diventare letterati perché per fare la prima cosa bisogna studiare un centinaio o poco più di libri di testo, mentre per fare i letterati bisogna leggerne qualche migliaio! Che poi a ben vedere ci sono ingegneri e matematici tedeschi, inglesi, americani, cinesi, giapponesi, indiani che sono più preparati dei nostri italiani, mentre gli umanisti italiani sono rispettati e stimati in ogni parte del mondo, pur avendo lo svantaggio di scrivere in italiano, così poco diffuso nel mondo! Insomma bisognerebbe stare a vedere e considerare saggiamente in cosa consista veramente l'eccellenza. A onor del vero a ogni modo secondo la mentalità comune vale il detto "conta l'articolo quinto, ovvero chi ha i soldi ha vinto". Importante è fare soldi e non pensarci più, come cantava Angela Baraldi negli anni '90. Inoltre qualcuno dirà che ci sono troppi laureati in Italia (quando i dati dimostrano l'esatto contrario) o che comunque ci sono troppi laureati nelle discipline umanistiche, mentre invece le facoltà universitarie non formano tecnici. Obiezione fondamentale a questo tipo di discorso: l'Italia non eccelle nel mondo per gli ingegneri, i matematici o gli scienziati (ci sono nazioni che ci surclassano, come ho precisato prima), ma per la grande presenza di artisti, poeti, scrittori, per le bellezze naturali e artistiche, che non sappiamo valorizzare ancora. Ci sono nazioni con molte meno bellezze e molti meno capolavori che ci passano di gran lunga avanti nel turismo e soprattutto nel turismo culturale. Vengono chiamate città d'arte Firenze e Venezia, mentre molte più città italiane dovrebbero essere considerate città d'arte. Se borghi e città italiani venissero fatti veramente conoscere agli stranieri quanti alberghi, bed and breakfast, guide turistiche, bar, ristoranti, etc etc ci sarebbero in più rispetto a oggi? L'Italia potrebbe vivere quasi di rendita grazie al turismo culturale internazionale, senza inquinare e senza bisogno di industrializzarsi di più. Invece ogni governo spreca molte risorse economiche in spese militari e investe poco nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico, del paesaggio, dell'ambiente. Invece vogliamo seguire l'onda. Vogliamo essere conformisti, seguire a tutti i costi gli altri Paesi più ricchi, senza renderci conto che non stiamo sfruttando adeguatamente le nostre risorse e specificità. Ma le controversie, le rivalità, gli antagonismi con il conseguente senso di superiorità, vero o presunto, non sono solo tra umanisti e persone con formazione scientifica. Che dire dei medici di condotta che non considerano i dentisti, dei medici che prendono in giro i veterinari, dei pedagoghi e dei sociologi che ce l'hanno con gli psicologi, degli psichiatri che non considerano minimamente gli psicologi, dei poeti che considerano incomprensibili e stupidi certi artisti concettuali, dei poeti che snobbano i cantautori, di certi pittori che considerano poco o niente i poeti contemporanei, dei normalisti della classe di scienze che si considerano superiori a quelli della classe di lettere e filosofia? Il rispetto reciproco spesso manca. Essendo assente il rispetto, spesso viene covato reciprocamente nell'animo di molti l'odio. Oggi la cultura è divisa più che mai e sempre più divisiva.

E dire che un tempo c'era il sapere unitario; c'erano nel Medioevo persone con una cultura enciclopedica come Dante. Nell'Umanesimo e nel Rinascimento c'erano artisti e scienziati come Leonardo da Vinci. E come non dimenticare Galileo che era un grande scienziato e secondo Calvino (lo scrive in "Lezioni americane") uno dei più grandi scrittori italiani di tutti i tempi? Nel 1600 in Toscana va ricordato anche Francesco Redi che fu medico e letterato. Bisogna ricordare che sempre nel corso del 1900 si poteva essere scientifici e umanisti allo stesso tempo; ci sono stati Primo Levi, Gadda (si veda su tutti "Meditazione milanese"), Sinisgalli (si veda il "Furor Mathematicus"). Oggi su tutto e su tutti prevale la specializzazione, anche se qualche voce inascoltata e fuori dal coro talvolta parla di interdisciplinarietà. Gli studiosi non vogliono essere tuttologi. Scelgono un ramo. Rinunciano alla globalità per eccellere in un campo. Non c'è niente di peggio al mondo d'oggi che invadere il campo di competenza altrui ed essere tacciato di essere un dilettante o un autodidatta ignorante! Ma oggi è anche molto difficile, quasi impossibile sapere tutto. In qualche ramo dello scibile si finisce sempre per essere analfabeti. Oggi è impossibile essere enciclopedici. Chi dice di sapere tutto è un illuso, un delirante o un impostore. Spesso è già difficile sapere tutto molto genericamente nel proprio ambito. Anzi mi correggo: spesso è già difficile avere un'infarinatura generale nel proprio ambito di competenza. Le persone che conoscevano, che sapevano tutto di tutto sono morte da tempo. Ci sono mille rami dello scibile; vengono pubblicati ogni anno tantissimi libri per ogni ramo del sapere. Neanche i critici letterari italiani riescono a stare dietro a tutte le novità poetiche ogni anno. È già molto difficile se non impossibile rimanere aggiornati nel proprio ambito di competenza. Figuriamoci sapere tutto!

apr 252023

"Malinconie discrete che non sanno star segrete,

le piccole modeste storie mie,

che non si son mai messe addosso il nome di poesie,

amiche mie di sempre, voi sapete!

Ebbrezze conosciute già forse troppe volte:

di giorno bevo l' acqua e faccio il saggio.

Per questo solo a notte ho quattro soldi di messaggio

da urlare in faccia a chi non lo raccoglie."

("Canzone delle situazioni differenti" di Francesco Guccini)

Ha più senso oggi scrivere? Ha più senso scrivere una silloge poetica, se la leggeranno solo pochi e per di più quasi solo aspiranti e sedicenti poeti? Ha più senso oggi scrivere romanzi o racconti quando pochi vogliono leggere storie e allo stesso tempo si registra uno scadimento generale, perché chiunque ha una storia da raccontare, magari quella della sua vita, e moltissimi si sentono in diritto, quasi in dovere di scriverla, visti e considerati l'aumento della scolarizzazione, la diffusione esponenziale di programmi di videoscrittura e l'università di massa? Probabilmente nella storia dell'umanità di libri ne sono già scritti troppi; i grandi capolavori sono già stati tutti scritti; nessuno uguaglierà o supererà Omero, Dante o Shakespeare. Da giovane un mio ex amico mi disse che trovava molto interessanti gli input di un manuale di psicologia sociale che gli avevo regalato, ma mi chiese anche a cosa servisse leggere i romanzi, ad esempio come quelli di Andrea De Carlo. Io rimasi un poco interdetto e poi mi arrampicai sugli specchi, risposi che De Carlo descriveva bene la Milano degli anni '90, la sua vita frenetica, la carambola degli incontri. Allora lui efficacemente controbattè che i personaggi dei romanzi di De Carlo erano tutti liberi professionisti, artisti, intellettuali, insomma borghesi. Io risposi che comunque era anche quello uno spaccato della realtà, che De Carlo non faceva sconti a nessuno, tanto meno alla sua classe sociale di appartenenza. Risposi che anche i personaggi di Moravia, tranne poche eccezioni come la ciociara, erano altoborghesi, eppure nei suoi libri c'era molta verità, anche se solo della verità dell'umano e della Roma da lui vista e vissuta. Aggiunsi che De Carlo era un bravo scrittore, a volte commerciale, ma comunque spesso criticato per invidia, per partito preso, perché ad alcuni non andava giù che avesse avuto successo. Continuai dicendo che leggendo letteratura o comunque narrativa si migliora il nostro italiano e si arricchisce il nostro vocabolario; gli spiegai cosa volesse dire Tondelli quando scriveva che la letteratura contemporanea serve per "ritestualizzare il mondo". Gli dissi che a volte ci sono scrittori che dicono cose nuove oppure che dicono le stesse cose in modo nuovo, che hanno una sorta di sguardo obliquo sul mondo. Ma lui mi riportò subito alla realtà concreta e non soddisfatto rispose che faceva l'operaio, che per lui certi romanzi erano una perdita di tempo. Insomma con poche parole voleva dirmi che non aggiungevano niente al suo mondo interiore, alle sue conoscenze pratiche, alla decifrazione e alla lettura del mondo circostante. E me lo diceva in modo molto franco e onesto, se vogliamo crudo. Si noti bene: quello di Andrea De Carlo era solo un esempio perché non sono un detrattore né un ammiratore dello scrittore milanese (l'ho rammentato perché molti lo conoscono). Estendendo il discorso, anche le scienze umane quale apporto danno in fondo alle nostre conoscenze, se dimostrano spesso delle ovvietà oppure se scoprono delle cose controintuitive, che a molti risultano opinabili? Non a torto alcuni scettici, disfattisti e nichilisti potrebbero ritenere che la conoscenza che deriva da ogni branca dell'umanesimo sia maieutica e quasi tautologica. Però io a tal riguardo obietto questo: che una cosa sia facile da capire non significa che sia facile da scoprire, che una realtà che hanno sotto gli occhi tutti solo pochi sono in grado di rappresentarla, descriverla e in questo mondo ci vuole anche chi descriva una realtà o racconti o si inventi una storia. In definitiva per me essere semplici o dire cose semplici non significa essere facili o dire cose facili. Fatta questa premessa, risultano sempre più fuori dal mondo e deliranti quei poeti, veri o presunti, aspiranti, sedicenti o effettivi, che pensano che la loro arte sia necessaria, addirittura un dono a un pubblico inesistente, a un popolo bue, che si ostina a non capirli. Può darsi invece che loro non abbiano niente di nuovo da dire sul mondo e al mondo. Può darsi che le loro parole non abbiano più forza eversiva o meglio non abbiano più forza alcuna. Non rallegri a questo proposito il fatto che ci siano molti blog di poesia e che alcuni vengano visitati: molto spesso vengono visitati solo da aspiranti poeti, che a loro volta li visitano solo per proporre i loro versi alle redazioni di quei siti. E poi ad aprire un blog di poesia, che spesso ha vita breve, non servono grandi competenze, grande talento, grandi curriculum, grandi referenze. È ammirevole lo sforzo profuso da molti, ma non andiamo oltre e voliamo basso, rasentando terra, come cantava Bob Dylan. Infine forse non ha alcun senso scrivere, se non si è pagati. Quelli capaci e/o furbi scrivono canzoni, per la televisione o per il cinema. Non ha alcun senso spedire quotidianamente il proprio messaggio nella bottiglia nel mare magnum del web. Gli italiani leggono solo libri di intrattenimento oppure testate giornalistiche online per aggiornarsi gratuitamente. A onor del vero non comprano neanche più quotidiani. E allora c'è poco da autoesaltarsi o da vantarsi per un libro pubblicato a pagamento o comunque presso una piccola casa editrice. Non tutti gli scrittori e non tutti i poeti hanno il coraggio e la capacità di trovare la verità dentro di sé e nel mondo circostante, a volte non la cercano neppure, e pochi lettori hanno la capacità e la voglia di raccoglierla questa verità. Chi vuole scrivere dovrebbe farlo, nonostante tutto, con un minimo di pragmatismo, di umiltà, a capo chino, soprattutto scribacchiando le sue cose nel web, quasi esclusivamente nel web. E non dovrebbe scrivere per vanità, per profitto o per personal branding. Con la letteratura è molto difficile campare. Campare facendo gli scrittori è quasi un'utopia. Non si dovrebbe scrivere per trovare un proprio posto nella società: si finirebbe disillusi, disperati e/o sul lastrico. Consiglio a tutti gli aspiranti o sedicenti scriventi che hanno troppe albagie di leggere o rileggere sempre "Fiorirà l'aspidistra" di Orwell e "Lettere a un giovane poeta" di Rilke. In quest'ultima opera il grande poeta scriveva che per scrivere e per trovare le vere ragioni, le vere motivazioni della nostra scrittura bisogna innanzitutto guardare dentro di noi. Questa è la più grande verità che sia stata scritta per coloro che vogliono fare arte.

apr 122023

Scriveva Bukowski che nessun uomo è forte come le sue idee. Ho appena passato mezzo secolo e conosco un minimo la natura umana per sapere quanto avesse ragione. Da giovani molti hanno grandi ideali, che puntualmente tradiscono con azioni riprovevoli. È così facile cadere e/o ricadere. Non parlo moralisticamente di peccati o vizi (non pensiamo solo al sesso, che è poca cosa, un peccato veniale, se non viene fatto male ad altri), ma di errori in senso lato nella vita e di come è facile ricadere nei soliti errori, insomma essere recidivi. Ho conosciuto persone che da giovani volevano condurre una vita irreprensibile e dopo hanno sconfessato totalmente i loro ideali. Vale sempre per tutti il detto: "Soldi e santità, la metà della metà". Ma conosco anche un poco la comunità poetica e a volte mi chiedo quanto sia difficile per un artista non solo non tradire i suoi valori, ma vivere all'altezza delle sue parole. Spesso anche i poeti, i sedicenti e aspiranti tali si rovinano il fegato in piccolezze (meschinità, grettezza d'animo, invidia, gelosia, frustrazione, complessi di superiorità dietro a cui si celano complessi di inferiorità come insegna Adler, vanagloria, presunzione, smania di grandezza, egocentrismo, etc etc). Insomma sembra una cosa banale, però non sempre c'è correttezza nei rapporti umani (dallo scambio di favori, al compromesso sessuale, alla recensione pretesa come atto dovuto, alle alleanze interessate, all'arruffianamento, alla polemica sterile per ottenere visibilità). Che poi non si sa bene dove inizi e dove finisca la comunità poetica, né si sanno con certezza i criteri con cui si stabilisce che uno ne faccia parte o meno! Si ritorna al solito binomio arte e vita, letteratura e vita. Come faceva dire D'Annunzio ad Andrea Sperelli: «Bisogna fare la propria vita come si fa un’opera d’arte». Più recentemente anche il sociologo Bauman ha scritto che bisogna fare della nostra vita un'opera d'arte e lo scriveva senza alcuna traccia di superomismo. Ma spesso in passato si voleva che l'artista desse il buon esempio con la sua condotta di vita, che fosse di specchiata moralità. Se questa regola fosse valida per tutti allora avrebbero ragione quelli del politically correct e anche quelli della cancel culture a rimuovere opere e artisti discutibili. Ma ci sono molti casi limite. Lo stesso D'Annunzio e molti futuristi non erano forse dei guerrafondai? Caravaggio non era forse un assassino? Althusser non strangolò forse la moglie che voleva lasciarlo? Dovremmo cancellarli, rimuoverli? E la lista potrebbe continuare. Senza andare troppo indietro negli anni e limitandosi al mondo dello spettacolo italiano basta ricordare il presunto scandalo di Mina, che era incinta e non sposata. C'è vita nell'arte e arte nella vita. L'arte a onor del vero si dovrebbe occupare della vita. L'arte dovrebbe imitare la vita, riprodurla, tradurla, trasfigurarla, invece del contrario. Il grande Carlo Bo scrisse che la letteratura dovesse essere come la vita. Ma era giovane e non ne poteva più degli intellettuali succubi del fascismo. All'epoca si doveva prendere le distanze da certi compromessi e si doveva indicare una nuova strada maestra. Alcuni decenni più tardi lo stesso Bo scrisse invece: «Il critico deve tenere conto della vita dello scrittore oppure deve limitare la sua indagine soltanto ed esclusivamente all'opera? La questione è antica: per il maestro di tutti, Sainte Beuve, la conoscenza della vita era più che utile, insuperabile. Per altri, a cominciare da Croce e da Proust, se ne poteva fare a meno, anzi era bene stringere lo studio alla valutazione pura dell'opera». La critica biografica purtroppo sopravvaluta la vita e considera poco le opere di un artista. La critica biografica pone troppo l'accento sulla sessualità di un artista e alimenta la pruderie, se non addirittura cerca lo scandalo. Da Freud in poi questo filone della critica spiega le opere in base alla sessualità di uno scrittore, un poeta, un pittore. Ma è davvero necessario? Un poeta dovrebbe essere considerato soprattutto per la sua arte e invece spesso si finisce per ricordarlo solo per i dettagli scabrosi o anche solo piccanti della sua vita. A mio avviso la morale sessuale, a meno che uno non sia uno stupratore o un pedofilo, dovrebbe passare in secondo piano. Certamente si dovrebbe guardare più all'etica e meno alla moralità sessuale in senso stretto. C'è una scuola di pensiero, nata dai poeti maledetti, che basa tutto sulla distinzione tra borghese e artista: all'artista sono concessi certi eccessi, però perde la rispettabilità borghese, a meno che non si penta e ritorni nell'ovile come una pecorella smarrita. Un pregio della comunità poetica è che Pasolini è stato per nostra fortuna uno scandalo vivente e chi veniva dopo ha imparato a non scandalizzarsi mai. Almeno i poeti più avveduti e meno cretini si salvano così dal perbenismo moralistico, tanto presente nella mentalità comune. Vecchioni comunque in una canzone dedicata alla Merini scrive: "Basta un niente per essere felici. Basta vivere come le cose che dici". Ma quanti ci riescono veramente? Quasi nessun poeta, se conosciuto realmente, è all'altezza dei suoi versi, che sono la parte più pura di sé; il critico dovrebbe considerare quanta purezza c'è a suo avviso nella parte più pura di un poeta, ovvero in un'opera. La vita di un artista dovrebbe essere considerata spesso come materiale spurio, grezzo, addirittura in molti casi irrilevante. Invece si è giunti spesso all'eccesso opposto, ovvero a un eccessivo psicologismo, a considerare un'opera come un test proiettivo di personalità. Si ritorna alla celebre frase hegeliana che nessun eroe è tale per il suo cameriere. Oggi più che la vita di un autore interessa il personaggio che riesce a far credere di essere. Oggi uno scrittore deve crearsi un personaggio, diventare riconoscibile, adirittura inconfondibile più con la sua figura che con il suo stile. L'importante a ogni modo è salvare la faccia e le forme, dare un'ottima impressione di sé, fare una bella figura perché anche i poeti, veri o presunti, al mondo d'oggi vivono di apparenza e immagine. E allora avremo il poeta che si vanta delle sue conquiste femminili, dei suoi premi, dei suoi consensi, delle sue pubblicazioni. Avremo poeti che sminuiscono altri poeti per affermare sé stessi, che dicono di essere invidiati da tizio, che dicono che caio è un pazzo o che sempronio è un poveretto. Oppure avremo delle poetesse che scimmiottano le veline perché oggi per essere, per esistere, per essere accettati bisogna fare così e l'apparire diventa non più il mezzo ma il fine. Salvo poi di meschinità in meschinità, di snobismo in snobismo, di presunta selettività in presunta selettività, di pretesa esclusività in pretesa esclusività, di malcelato disprezzo in malcelato disprezzo ritrovarsi a non vendere i propri capolavori e maledire il popolo bue che non sa apprezzare cotanto talento e tanta originalità!

apr 012023

Prima arrivano le immagini e la musica, poi le parole scritte. Così forse in una frase si potrebbe riassumere quello che sta accadendo alla poesia contemporanea italiana. Ma è solo questo? Il celebre Vittorio Sgarbi nella sua prima apparizione al Maurizio Costanzo Show dichiarò che la stragrande maggioranza dei pittori non erano intellettuali. Disse che lui di solito spiegava a loro il significato dei quadri. Era come se la pittura trascendesse gli artisti. Era come se fossero ignari di quello che stavano facendo. Non so se sia vero. Lo prendo per buono, vista e considerata la grandissima competenza in materia di Sgarbi. Erano gli anni Ottanta. Forse oggi le cose sono cambiate, dato che ci sono nell'arte contemporanea molti artisti concettuali e molti registi che fanno installazioni. Ma ancora oggi possono esistere pittori naif, pittori per dirla alla buona tutti inconscio. La stessa cosa non può avvenire nella poesia contemporanea, dove ci deve essere una sintesi tra conscio e inconscio e dove talvolta si cerca di rimuovere l'inconscio. Nell'arte contemporanea l'intellettualità è lasciata in modo preponderante ai critici d'arte. Diciamo che un pittore o uno scultore possono conoscere e metabolizzare tutta l'arte passata, tutta la tradizione in modo inconscio, mentre i poeti devono apprendere e rielaborare soprattutto consciamente. La grande poesia del Novecento, ad iniziare da Eliot e Pound per finire con il gruppo 63, è stata tutta intellettuale. Difficile stabilire i motivi per cui la poesia è più mediata dalla ragione, dalla lucidità, dalla coscienza. Oserei affermare che conti di più la poetica della poesia. Forse è solo questione di Kunstvollen, ma è difficile fare il processo alle intenzioni, alla volontà, dato che esiste sempre l'eterogeneità dei fini anche nell'arte. Ho scritto all'inizio che le immagini arrivano prima, forse perché siamo nella cosiddetta civiltà delle immagini e quindi queste acquistano priorità assoluta, forse invece perché la cosiddetta "emozione retinica" di un quadro o di una scultura arrivano prima, colpiscono di più il fruitore. Forse la fruizione di un quadro o di una scultura è più diretta, più immediata, più accessibile a tutti. Anche se un fruitore ignorante di un quadro non può spiegare esattamente quello che prova a vederlo, comunque quell'opera gli suscita una emozione, gli smuove qualcosa dentro. La poesia contemporanea invece non provoca più shock, non disturba i lettori, né li incanta o li suggestiona più. Questo probabilmente perché il pubblico non è educato al gusto, non riesce a cogliere più la poesia autentica, ma solo i suoi surrogati. Oppure forse questo può accadere anche nell'arte contemporanea, dove un pubblicitario come Oliviero Toscani e un artista come Cattelan spesso sembrano scambiarsi i ruoli? Chissà?!? Ai poeti è chiesto di essere prima, durante e dopo l'atto della creazione degli intellettuali lucidi e sorvegliati. Finisce che non si lasciano più andare alle emozioni e così i più non emozionano gli altri. Sembra quasi che ci sia una regola scritta nella poesia contemporanea per cui non bisogna emozionarsi né emozionare. Come sembra un'altra regola non scritta quella di complicare le cose, scrivere in modo difficile e colmo di paroloni per apparire più intelligenti. Disse Picasso che tutti i bambini sono degli artisti nati, il problema è restarlo da grandi. I grandi pittori si sono saputi riscoprire bambini. Ciò non succede a buona parte dei poeti, troppo impostati, troppo assennati. I poeti nel corso del Novecento, parlo di quelli passati alla storia, sono forse troppo cerebrali. Nella lirica contemporanea la maggioranza degli stessi poeti a loro volta vestono i panni anche dei critici o dei saggisti: pontificano, spiegano, giudicano, ma non emozionano più il pubblico. Li ho definiti troppo cerebrali, come un tempo si definivano quei mariti, oggi etichettati come cuckold, che amavano guardare la moglie fare sesso con amanti occasionali. È come se la poesia avesse perso il senso delle cose, la vera dimensione dell'essere. La situazione in cui si vengono a trovare i poeti oggi è innaturale. Hanno perso il contatto con il pubblico o meglio l'unico pubblico che esiste è quello della comunità poetica, in cui tutti scrivono versi, indipendentemente dal fatto che siano aspiranti, sedicenti o poeti riconosciuti. Un altro problema più basilare è che spesso tra contemporanei e connazionali neanche ci si legge. Molti scrivono e pochi leggono. Ancor meno sono quelli che leggono, hanno gli strumenti per valutare e poi giudicano obiettivamente. Tutto ciò è asfittico, mancano spiragli, l'orizzonte è angusto. La poesia non ha pubblico né mercato. Questo significa che c'è assoluta libertà interiore e di azione (i più però non agiscono in libertà perché hanno paura di rovinarsi la reputazione), ma che allo stesso tempo non essendo mercificabile in questa società consumistica non ha alcun valore o quasi. Eppure oggi molte poetesse italiane e molti poeti italiani varrebbe la pena di leggerli e anche di rileggerli. Sicuramente c'è anche del buono, anche se gli italiani sembrano non accorgersene minimamente.

mar 252023

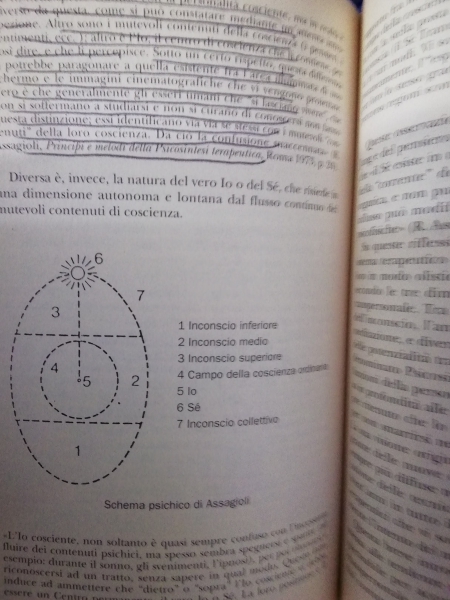

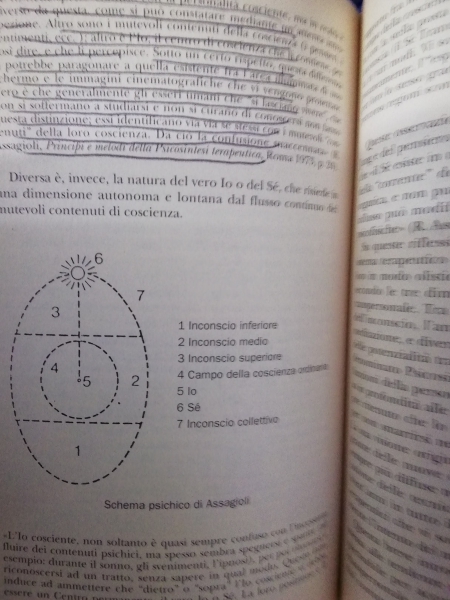

C'è chi scrive come gli dicono di dover scrivere. Ma c'è anche chi non si discosta dai suoi maestri, c'è chi volontariamente li imita pedantemente, c'è chi diventa talvolta senza volerlo un epigono, un manierista. Ci sono teorie della letteratura e scuole di scrittura che impongono stili e canoni. In fondo bisogna saper rispettare il cosiddetto spirito dei tempi. Per anni ad esempio sono andate per la maggiore la Neoavanguardia, l'autonomia del significante, la letteratura come menzogna. C'è chi scrive come vuole scrivere. È una libertà interiore che dovrebbe rivendicare ogni autore, al di là delle mode. È un modo inequivocabile per essere veramente sé stessi. Significa scrivere come ci piace e quello che ci piace, scegliendo deliberatamente modalità, stile e tematiche. C'è chi si accontenta di scrivere come sa. Alcuni finiscono perciò per essere troppo schematici e ripetitivi. Un poco come un bambino che disegna sempre un albero perché sa fare bene solo quello. Ciò nonostante ci sono sempre margini di miglioramento in ognuno di noi. Non poniamo limiti all'acculturazione, né alla plasticità neuronale. Tutti abbiamo dei limiti e delle possibilità, ma è difficile stabilire quali. Alcuni hanno delle potenzialità inespresse che non riescono a tirar fuori, a concretizzare. I test attitudinali possono dire ben poco sulla creatività umana, che rimane un mistero inenarrabile. C'è chi giunge ad un compromesso tra queste tre istanze (dovere, volere, potere scrivere). Bisogna sempre scegliere cosa scrivere e come scrivere. Ma siamo davvero sicuri di scegliere? E se fossero invece le parole, le idee, le immagini a scegliere noi? Scrivere è sempre un'attesa e al contempo una scoperta, una sorpresa. Non sai mai cosa può uscire fuori. Viene da chiedersi quanto ci sia di cosciente, razionale e quanto invece di inconscio. Anche in un ambito apparentemente razionale e logico come il giornalismo la scelta di scrivere di un argomento piuttosto che un altro, la selezione delle informazioni, la formazione delle opinioni spesso derivano da attività e aspettative inconsce. In fondo aveva ragione Popper quando diceva ai suoi allievi che osservare non è un verbo intransitivo (lui disse: "osservate" e loro gli chiesero "cosa?") e si osserva soprattutto in base all'esperienza pregressa. C'è quindi di mezzo in ogni scrittura che si rispetti l'inconscio collettivo, individuale, cognitivo, istintuale. C'è poi chi sostiene come Lukacs che l'arte debba rispecchiare la realtà. C'è chi sostiene che debba rovesciare la prospettiva ordinaria con lo straniamento. C'è chi ritiene che l'arte debba trasfigurare la realtà e che quindi una componente immaginativa, soggettiva, se vogliamo ludica e carnevalesca, ci debba essere, debba essere messa in conto. C'è chi pensa che l'arte debba creare un altro mondo, seppur fittizio. Scriveva Heidegger che l'arte è la messa in opera della verità e che la vera creazione artistica debba aprire a nuovi mondi. È sempre difficile scegliere tra oggetto e soggetto, tra esterno e interno. Esplorando la realtà ci si imbatte nell'inconoscibilità della cosa in sé, ma scavando dentro ci si accorge dell'inconoscibilità dell'uomo in sé (così potremmo definire l'insondabilità dell'animo umano). Ma poi ancora una volta siamo noi a scegliere io o mondo oppure sono la nostra personalità di base, le nostre caratteristiche intrinseche, le nostre qualità interiori? Ogni volta che si parla di creazione il mistero si infittisce, spunta l'enigma. Da giovane pensavo che ci fossero due tipi di persone che avessero toccato Dio: gli artisti ispirati da Dio, che testimoniavano la sua esistenza con delle creazioni, e le persone che ricevevano le stimmate e quindi una parte della sofferenza divina. Ma siamo sicuri che l'arte metta in comunione con Dio? A seconda dei casi può tuttavia avvicinarci, soprattutto quando proviamo stupore, rimaniamo affascinati e ammaliati dalla bravura di certi artisti. Qualche volta ci chiediamo se quella straordinario talento possa essere solo frutto dell'ingegno, del lavoro, dell'arbitrio umano. Così scrive Borges: "Una volta chiesero a Bernard Shaw se credeva che lo Spirito Santo avesse scritto la Bibbia. E rispose: «Ogni libro che valga la pena di essere riletto è stato scritto dallo Spirito». Ossia, un libro deve spingersi oltre le intenzioni del suo stesso autore. L’intenzione dell’autore è una povera cosa umana, fallibile, ma nel libro deve esserci di più". Però in fondo l'ingegno, la possibilità di potenziarlo ed esercitare sono a loro volta sempre sottomessi al volere di Dio. Quindi anche se l'arte non fosse frutto di ispirazione divina sarebbe se non opera di Dio quantomeno concessione e volontà di Dio. Viene da chiedersi se ci sia Qualcuno che ispira certi artisti. Da dove provengono le parole, i pensieri, le immagini? E se il subconscio fosse divino? Esiste l'ispirazione? Ogni cosa può essere fonte di ispirazione? Può arrivare dovunque, in qualsiasi momento, a chiunque? Esistono delle persone ispirate o quelle ritenute tali in fondo si sono prese la briga o hanno avuto il lusso di restare in ascolto di sé stesse? Naturalmente dietro questi interrogativi legittimi ci può essere sempre qualcuno che abusa della credulità popolare e si arroga il diritto di parlare in nome di Dio. Ecco quindi spuntare i santoni, gli illuminati, i nuovi profeti, gli unti del Signore. Eppure non c'è niente di oggettivo. Nessun santo sa con certezza se ha ricevuto veramente un segno divino o se ciò è una allucinazione. Dio o chi per lui non dà certezze assolute a questo mondo. Tutto deve essere sempre verificato, messo in discussione. Chi non si mette in discussione è perduto. Nessuno psichiatra può oggettivamente trovare un discrimine tra santità e follia. A questo riguardo consiglio di leggere "Benedetta follia. Dai padri del deserto ai mistici di oggi" di Andreoli. Solo la Chiesa dopo uno studio attento delle opere e delle testimonianze fatte in vita può beatificare. Inoltre affermare che la propria ispirazione sia divina molto spesso è un grande atto di presunzione oltre che di ingenuità. E se poi non fosse un tratto distintivo di certi artisti, ma se tutti gli uomini fossero ispirati da Dio e se si trattasse solo di essere disposti ad accogliere? Allo stesso tempo penso a tutti gli artisti che hanno trasgredito i comandamenti, hanno commesso peccati mortali e non dovrebbero essersi salvati. Eppure sono artisti maledetti che hanno avuto gloria postuma. Mi chiedo se non possa esserci anche una arte ispirata dal demonio. Esiste forse un'arte che fa bene e una che fa male? Non dimentichiamoci che un tempo hanno messo i libri all'indice, il nazismo ha bruciato dei libri, nel corso della storia ci sono state troppe censure. Pretendere di stabilire quali opere sono da condannare e quali no è rischioso. Non si può fare come Hitler che considerava arte degenerata quella che si opponeva alla sua dittatura. Mi chiedo se con l'arte si può raggiungere la salvezza ultraterrena, se si possa espiare con essa le colpe e i peccati. Hegel sosteneva che la lettura del giornale il mattino fosse la preghiera laica dell'uomo contemporaneo. Io mi chiedo se anche la creazione e la fruizione artistiche possano essere intese come preghiere laiche. Forse chi è veramente religioso e fedele non chiede lumi all'arte, ma talvolta certi artisti dimostrano tutta la loro religiosità nelle loro opere artistiche. Inoltre mi chiedo anche quanto valga acculturarsi ed esprimersi artisticamente. Mi chiedo non solo se sia necessario per salvarsi l'anima, ma anche se sia necessario al mondo reale e concreto. Cosa può fare l'arte per la giustizia di questo mondo, per combattere la povertà? Forse niente, realisticamente parlando. E allora vale la pena sacrificare la propria vita e sé stessi in nome dell'arte? Quanto un artista è disposto a dare di sé in nome dell'arte? Qualcuno potrebbe ironizzare dicendo: "non libri, non opere d'arte, ma opere di bene".

mar 242023

In fondo che mi manca? Un tetto sotto cui dormire ce l'ho. Così come ho 4 mura che mi riscaldano d'inverno e mi tengono al fresco d'estate. Ho da mangiare e da bere. Ho un bagno in cui cacare. Ho i miei genitori e mia sorella. Ho un cane che mi fa i complimenti. Ho una zona molto tranquilla in cui camminare. Ho un bar in cui prendere i caffè e in cui conosco qualcuno per fare due chiacchiere. Ho una biblioteca comunale in cui prendere dei bei libri usati a 1 euro, mezzo euro o 2 euro. Ho una camerina tutta mia in cui posso leggere, raccogliermi, meditare sulla vita e sul mondo. Ho un posticino in cui mangiare una pizza con il mio migliore amico. In fondo sono fortunato perché altrove si muore di fame o di guerra. E inoltre godo di buona salute. Che me ne importa del sesso, dell'amore? Oh certo…tutto l'amore che ho provato e che non è stato ricambiato!?! Oh certo l'imperativo sociale qui è avere una scopamica! Oh certo ora è primavera e quei due ragazzi davanti a me si scambiano effusioni e io sono solo. No. Non posso considerare solo questo. Certamente ho dei momenti di crisi ogni tanto, ma sono più le cose che ho di quelle che non ho ed è a queste che devo guardare, non mi devo crucciare troppo, fissare troppo su ciò che non ho avuto, su ciò che non ho. Ci sono cose che la letteratura e le scienze umane non sempre ti insegnano. Ci sono cose che a scuola non ti insegnano. Puoi solo impararle dalla vita vera. E infine nessuno è solo a primavera. Siamo tutti partecipi del creato. E poi fuori è primavera e c'è il cielo sgombro, il tepore del sole, la vita, anche per chi non ha un amore.

mar 082023

Se dovessi consigliare una poesia sui migranti, dovrei per forza di cose parlarvi di “Home” della giovane e bravissima autrice somala Warsan Shire. Ma vorrei rimanere in Italia e a dire il vero tra i poeti riconosciuti nostrani non c'è l'imbarazzo della scelta, anzi non c'è possibilità di scelta, visto e considerato che trovo scialba e scontata, insomma di maniera, la lirica rinomata di Erri De Luca. Tra tutti gli aspiranti, sedicenti, effettivi poeti nostrani molti si sono cimentati nell'impresa di scrivere poesie sui migranti, che compiono viaggi della speranza, ammassati in barconi. E a onor del vero nel 99,9% dei casi non hanno saputo andare oltre la retorica, il sentimentalismo, il pietismo, il buonismo imperanti. Insomma luoghi comuni e basta, senza se e senza ma. Pose e modi di atteggiarsi per farsi belli agli occhi del mondo, per rientrare nel novero del politicamente e dell'eticamente corretto. Ammiccamenti al lettore e niente di più. Anzi dovrebbe essere severamente proibito scrivere poesie su temi così scottanti e delicati. Che poi si sa come sono sensibili oppure sciocchi i poeti nostrani, aspiranti e non, che appena c'è un naufragio oppure un terremoto sono subito pronti a verseggiare per la tragedia che ha appena colpito i loro animi nobili! No. Bisognerebbe mettere una legge in cui non si potrebbe speculare su tragedie nazionali o internazionali, scrivendo poesie ad hoc. Inoltre non è assolutamente detto che certe poesie a tema riescano a sensibilizzare le persone. Ma a volte osservo sia tutta una gara di buoni sentimenti. No. Un poeta con un minimo di buon senso e di dirittura morale dovrebbe evitare di scrivere su certi argomenti, su cui sarebbe meglio soprassedere. Sarebbe meglio il silenzio, la pagina bianca, il non detto. A dire il vero di poesie italiane sui migranti e le loro tragedie è pieno il web. Vanno di moda. Il primo premio in qualche concorso letterario è garantito, anche se il linguaggio è desueto, arcaico, stantio. Ma c'è un'eccezione: da tanta mediocrità si salva a mio avviso Sergio Guttilla, Capo Scout Agesci nel gruppo Bolognetta1, che ogni tanto scrive poesie e canzoni, suonicchia chitarra e pianoforte. Così afferma lui. Con la sua freschezza e genuinità riesce in questa sua lirica a trascendere il paludamento di tanta poesia ufficiale e non. Riesce a dirci qualcosa di nuovo in modo semplice e chiaro. Guttilla non è nelle sabbie mobili, non è nelle catacombe come alcuni suoi colleghi poeti più illustri. E noi capiamo che di queste sue parole avevamo bisogno perché sono parole veramente "migratorie", veramente spiazzanti, che ci fanno vedere quel tragico spaccato della realtà in modo nuovo. Dirò di più: questi suoi versi così originali capovolgono la visione ottusa di tanti benpensanti, che pensano di avere la verità in tasca, che dicono che i migranti non dovrebbero partire, che i flussi migratori andrebbero a tutti i costi regolamentati, che la colpa delle tragedie in mare è esclusivamente degli scafisti, etc etc. Qualche maligno potrebbe dire che questa poesia è un pezzo facile, che non è letteraria, che non ha dignità letteraria, che è enfatica, che stuzzica troppo il cuore, etc, etc. No. Sono tutte critiche pretestuose. Questa lirica è bella e veramente ispirata. Non è colpa di nessuno se a volte l'ispirazione va a trovare coloro che non sono reputati dei "poeti laureati" e che si dimostrano a onor del vero molto più poeti dei poeti ufficiali. Non è colpa di nessuno se questi versi sono veramente umani e se l'autore è veramente umano, a differenza di tanti piccoli geni incompresi, che fingono di sprizzare umanità da tutti i pori. Questa lirica è da antologia senza ombra di dubbio. Diffondete anche voi questi versi, citando l'autore, perché sia queste parole che il poeta in questione meritano di essere noti tra tanti impostori delle patrie lettere, tra tanti facitori di versi ormai patentati e celebrati. Sergio Guttilla riesce a emozionare e riesce nello straniamento; coglie nel segno, a differenza di tanti letterati nostrani, professionisti dell'intellettualismo radical chic. Questa lirica ci dimostra una cosa: che per scrivere di qualcosa bisogna aver visto una realtà da vicino in presa diretta. Ma ci dimostra anche che per scrivere di argomenti così sensibili bisogna essere non conformisti ma con un animo puro e uno sguardo lucido sul mondo. Ecco la poesia, che sta diventando meritatamente virale nel web:

Sergio Guttilla

29 giugno 2018

Dedicata a i 100 morti in mare, morti affogati

in attesa di una nave che li salvasse.

"Se fosse tuo figlio

riempiresti il mare di navi

di qualsiasi bandiera.

Vorresti che tutte insieme

a milioni

facessero da ponte

per farlo passare.

Premuroso,

non lo lasceresti mai da solo

faresti ombra

per non far bruciare i suoi occhi,

lo copriresti

per non farlo bagnare

dagli schizzi d’acqua salata.

Se fosse tuo figlio ti getteresti in mare,

uccideresti il pescatore che non presta la barca,

urleresti per chiedere aiuto,

busseresti alle porte dei governi

per rivendicare la vita.

Se fosse tuo figlio oggi saresti a lutto,

odieresti il mondo, odieresti i porti

pieni di navi attraccate.

Odieresti chi le tiene ferme e lontane

Da chi, nel frattempo

sostituisce le urla

Con acqua di mare.

Se fosse tuo figlio li chiameresti

vigliacchi disumani, gli sputeresti addosso.

Dovrebbero fermarti, tenerti, bloccarti

vorresti spaccargli la faccia,

annegarli tutti nello stesso mare.

Ma stai tranquillo, nella tua tiepida casa

non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Puoi dormire tranquillo

E sopratutto sicuro.

Non è tuo figlio.

È solo un figlio dell’umanità perduta,

dell’umanità sporca, che non fa rumore.

Non è tuo figlio, non è tuo figlio.

Dormi tranquillo, certamente

non è il tuo."

feb 262023

L’egoismo dal punto di vista economico si manifesta con il possesso e l’avidità. Inoltre c’è la voglia di comandare, di dominare: insomma il potere dell’uomo sull’uomo. Ma l’arricchimento da parte di taluni deriva anche dalla paura del futuro. Dal punto di vista sessuale e sentimentale abbiamo anche qui il possesso, ma anche la paura di rimanere soli e l’angoscia di separazione. Ancora oggi per molti uomini ad esempio la donna è considerata di loro esclusiva proprietà, anche se sono i criteri della società a stabilire cosa considerare come perdita del possesso (di solito il tradimento sessuale). Di certo la povertà in ambito economico e la solitudine in ambito affettivo sono delle ingiustizie ai danni di alcuni. Ma se si volesse riparare queste ingiustizie nascerebbero altre ingiustizie. Ciò che io considero ingiustizia per alcuni è un diritto acquisito o una giusta ricompensa dei sacrifici o delle scelte di vita e viceversa. Perfino i comunisti credono nel motto: “a ciascuno a seconda delle sue capacità e dei suoi bisogni”. Ma in questa celebre frase ad esempio ci si scorda dell’impegno. I liberali invece si scordano che la fortuna gioca un ruolo determinante nello stabilire le sorti di una persona. Non c’è accordo unanime perché dove alcuni comunisti vedono la fortuna i liberali vedono il merito e viceversa. Ma come non pensare che nascere in una famiglia ricca e di sani principi non sia una grande fortuna? E se tutto dipendesse dalle capacità, non è forse una gran fortuna nascere con delle grandi capacità? È innegabile tutto ciò. Che fare allora per riparare tutti questi privilegi e ingiustizie? Eliminare la proprietà privata, come voleva Rousseau? Dividere tutto in parti uguali? Ritornare allo stato di natura? Riformare completamente lo stato di diritto, che garantisce, tutela, protegge i privilegiati? Oppure ognuno dovrebbe fare una scelta radicale e abbracciare la povertà come San Francesco? Una cosa è certa non si può vivere senza uno Stato. Io ad esempio vorrei uno Stato minimo, come Nozick. Ma ci vuole uno Stato. Ci vuole un contratto sociale perché la libertà selvaggia porterebbe alla guerra di tutti contro tutti, scatenerebbe la barbarie. Ci vogliono anche gli imperativi categorici kantiani, ma siamo certi che la legge morale non sia un modo di preservare i privilegi e non opporsi alle ingiustizie? Gran parte dei pensatori socialisti e utopisti pensava di poter cambiare la società a partire dall’uomo semplice con bisogni semplici. In fondo se tutti fossimo dei cittadini semplici con dei bisogni semplici nessuno vorrebbe di più e tutti si accontenterebbero. Ma la società capitalista ogni giorno inventa nuovi bisogni e nessuno è mai soddisfatto. Oltre a questo l’uomo per sua natura non si accontenta mai di quello che ha: è una costante antropologica. Oltre al problema di cosa cambiare e cosa fare, esiste un altro problema insanabile: di solito gli innovatori si dividono in coloro che vogliono difendere strenuamente le libertà, i diritti di tutti e coloro che vogliono soddisfare i bisogni primari di tutti. Visto e considerato che al mondo d’oggi non vengono ancora tutelati i diritti di tutti, né soddisfatti i bisogni primari di tutti, ecco allora che già in partenza ci sono divisioni profonde, incomprensioni, divergenze di vedute, analisi e sintesi differenti. Come al solito non ci si mette mai d’accordo e il cambiamento avviene raramente e in modo molto marginale.

feb 102023

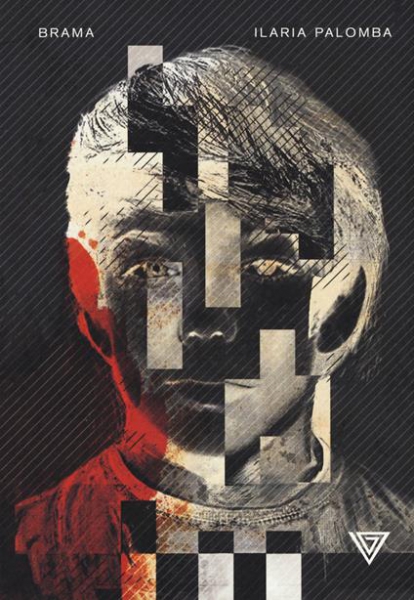

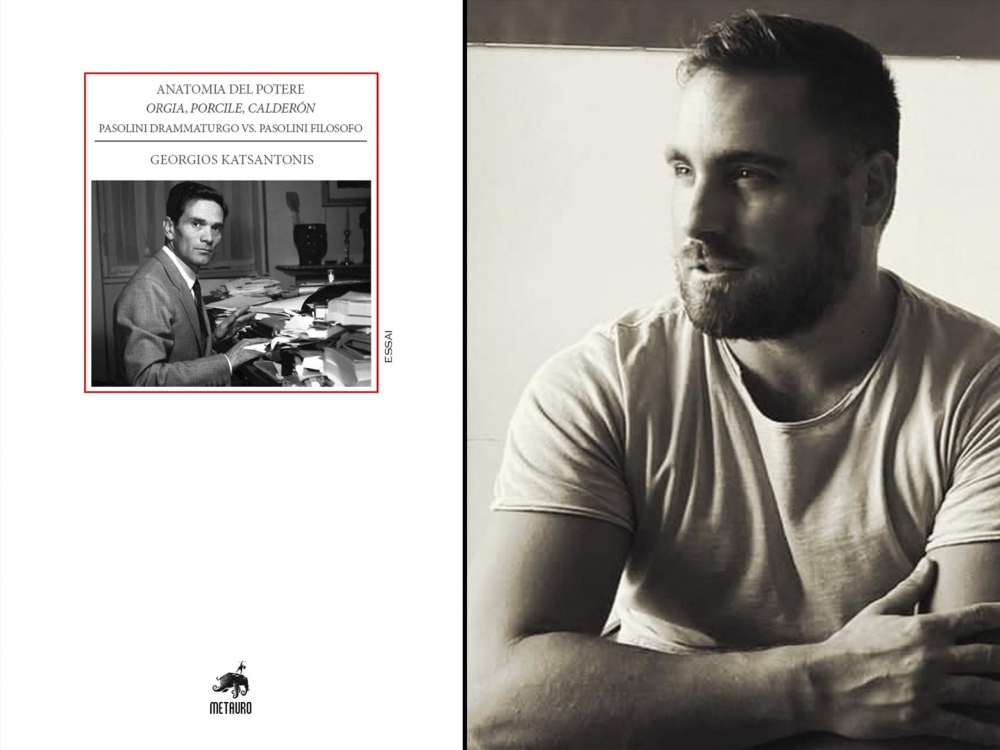

SINOSSI DELL’OPERA. Possedere l'altro, primeggiare, schivare le attenzioni di una madre morbosa, meritare il riconoscimento di un padre inarrivabile sono i desideri che animano Bianca, fragile trentenne, ricoverata più volte in psichiatria per i suoi vani tentativi di suicidio. L'incontro con il filosofo Carlo Brama, ambivalente oggetto di desiderio, rende maggiormente precario il suo stare al mondo e apre un viaggio a ritroso nell'infanzia e nell'adolescenza pugliese, frugando tra i segreti di una famiglia borghese piena di scheletri nell'armadio. L'amore non è una fiaba a lieto fine ma una radiografia della psiche, un legame tanto carnale quanto spirituale che, come in un rito, nel suo compiersi conduce al trascendimento della ragione. Tra Carlo e Bianca c'è un gioco crudele che diventa una condanna, una tessitura di destini, sacra e terribile, cui cercano entrambi di sfuggire.

L'autrice cita subito in esergo due concezioni della brama, secondo Alberto Savinio e Jung; la protagonista desidera "come la terra brama il cielo", ma poi citando "Il diario del seduttore" di Kierkegaard scrive che è "la paura il desiderio più grande, la natura dell'anima umana" e nel capitolo 30 i termini desiderio e brama sono intercambiabili: questo non significa assolutamente confusione o inesattezza, ma difficoltà a stabilire differenze ontologiche tra brama e desiderio per chiunque. La protagonista di questo bellissimo romanzo si alterna tra relazioni tormentate, autodistruzione, tentativi di suicidio sotto forma di "abbuffata di farmaci", cure psichiatriche conseguenti e rischio reale di essere "lobotomizzata da farmaci", che stabilizzano l'umore, annullano deliri e psicosi, ma allo stesso tempo appiattiscono la vita psichica. È vero però che nessun psicofarmaco per ora può annullare il desiderio o per dirla alla Palomba la brama. Il romanzo è scritto molto bene ed è comprensibile a tutti. La Giulio Perrone conferma ulteriormente con questo romanzo di pubblicare libri di elevata qualità. Quest'opera è senza ombra di dubbio frutto di grande talento e coraggio. È un'analisi psicologica incessante, arricchita da citazioni letterarie, psicologiche, filosofiche. Le rare volte in cui si descrive atti sessuali non c'è mai volgarità ma modernità. Il sesso poi non è mai estremo. Il sadomasochismo è soprattutto psicologico/esistenziale: come scrive magistralmente la Palomba è una "sfida a fottersi entrambi" da parte dei due amanti. Vengono anche descritte le dinamiche patologiche familiari. Bianca, la protagonista, si sente una pazza depressa e una figlia ingrata, ma interiormente prova un forte disagio, tant'è che si definisce la "somma di pezzi non assemblati". Carlo, il suo amante, non vuole solo il sesso o l'amore, ma soprattutto la mente; però anche la protagonista è considerata da chi la conosce bene una manipolatrice mentale. Bianca desidera incessantemente ma allo stesso modo esiste "in quanto desiderio di qualcuno": la sua è una via senza uscita, non si esce da questo circolo vizioso. L'instabilità psichica viene descritta in modo egregio nel capitolo 18, in cui le stesse sensazioni sembrano liquefarsi. Bianca insegue l'equilibrio, la stabilità, la normalità. Ma la normalità non esiste. Bion sosteneva che tutti gli esseri umani, anche i più normali, hanno dei nuclei psicotici, nonostante cerchino di inibirli. Ognuno ha delle zone di ombra e anche i cosiddetti folli hanno dei periodi di lucidità. I veri creativi integrano lucidità e follia. Inoltre una cosa filosoficamente molto interessante: la scrittrice per tutto il romanzo gioca su un discrimine, una dicotomia mai netta davvero: da una parte vorrebbe scrutare l’abisso e fermarsi sull’orlo del precipizio, dall'altra vorrebbe come dice lei stessa attraversarlo. Questo romanzo ben congegnato porta a molte riflessioni. Una è sul desiderio.

Oggi riceviamo molti più stimoli e molti più input di un tempo. Siamo quindi degli eterni insoddisfatti. Il consumismo e con esso i mass media stimolano il nostro desiderio incessantemente. Vorremmo avere tutto o quasi, vivere tutto o quasi. Aumentano però anche le frustrazioni. Spesso è questione di modelli inarrivabili, di un immaginario erotico mai pago. Basta leggere “Soggettività e denaro. Logica di un inganno” del filosofo Silvano Petrosino per capire meglio, per decifrare il mistero. Petrosino avverte, citando Lacan che il desiderio è spesso un fantasma più che un oggetto/soggetto vero e proprio. Quando il desiderio si concretizza e l’oggetto/soggetto diventa nostro strumento di piacere ecco allora che non riusciamo a goderne pienamente o desideriamo un altro oggetto/soggetto. Come ricorda Petrosino noi per amare ed essere amati cerchiamo di fare in modo che la persona desiderata ci desideri, per amare bisogna rispecchiarsi nell’altra persona e questa si deve rispecchiare in noi. Insomma l’amore è un incontro di desideri. È soprattutto questo che ci dice la Palomba. È difficile trovare in amore il giusto mezzo. Il sesso non sempre è vissuto da tutti in modo egosintonico.