lug 252024

Leggevo in questi giorni “Sottobosco letterario” di Nodari, un libro del lontano 1978. È una raccolta di lettere di aspiranti scrittori e poeti alle case editrici. Allora il fenomeno dell’editoria a pagamento esisteva, ma non era così diffuso ed esteso come oggi. Quindi molti di questi aspiranti artisti erano colmi di frustrazione, di rabbia, che si tramutava spesso in megalomania. Probabilmente la megalomania in gran parte derivava anche da un narcisismo smodato, fondato su un’ignoranza di fondo. C’è da dire che oggi il livello di scolarizzazione si è alzato e probabilmente ora ci sono più aspiranti, ma anche il livello di letterarietà si è elevato. Forse oggi c’è più decenza e nessuno oggi forse propone storie universali della stupidità e trattati sulla masturbazione (ma ci sono anche, ad onore del vero, saggi ben scritti sul rapporto tra masturbazione e anarchismo individuale). Questo libro fu oggetto di critiche per l’operazione non proprio corretta: alcuni sostenevano che venivano messe alla berlina le aspirazioni, talvolta legittime, di persone in buona fede. Molte di queste lettere fanno ridere perché rivelano il lato folle di molti aspiranti dell’epoca tra smanie di grandezza, ricatti, lusinghe, arrufianamenti, etc etc. Più che letteratura è uno spaccato sociologico e psicologico su chi voleva fare letteratura in Italia negli anni ‘70: circoscriviamo e delimitiamo bene il campo di indagine. Però non sappiamo veramente il valore letterario di queste opere, quindi ci manca un tassello importante per giudicare o meno se erano scriventi da strapazzo o meno. In quegli anni l’unico modo per essere riconosciuti era la pubblicazione di un libro. Non c’era Internet. O si pubblicava o si rimaneva dei carneadi a vita. I destinatari appartenevano a ogni fascia di età, a ogni classe sociale. C’erano autori colti e naif. Adesso libri come questo non se ne pubblicano più. Adesso chi vuole pubblicare scrive mail con allegati curriculum e opera inedita. Un tempo costava molta fatica e denaro inviare un manoscritto a trenta case editrici. Oggi la stessa identica cosa si fa in tre quarti d’ora. Alda Merini diceva che il sottobosco letterario è terribile. Sicuramente aveva le sue ragioni per affermarlo. Ma oggi dove inizia e dove finisce il sottobosco? E perché si scrivono ad esempio ancora poesie e romanzi? Flaubert stesso ne “Le memorie di un pazzo” si chiedeva cosa lo tratteneva a scrivere nella sua stanza invece di godersi il mondo, la vita. Brecht scriveva che lo tratteneva alla scrivania l’orrore per l’imbianchino (perché Hitler da giovane era stato un aspirante pittore). In fondo sia i grandi geni che gli aspiranti sacrificano una buona parte della loro vita e di sé stessi per l’arte, vera o presunta. Ne vale davvero la pena? Peirce spiegava così quel che definiva abduzione (che non va confusa con un particolare tipo di sillogismo): 1) si scopre un fenomeno speciale A, insolito 2) si pensa che l’ipotesi B possa spiegare quel fenomeno 3) si ritiene a rigor di logica che l’ipotesi B sia vera. Ebbene, facendo un’abduzione, l’unico modo per spiegare che si scrive ancora è ritenere la scrittura in gran parte terapeutica, pur vivendo in un’epoca povera per l’arte. Non solo ma esistono scuole di psicoterapia come la psicosintesi che si fondano sulla scrittura. È vero: la scrittura può comunque portare insoddisfazione e disagio e come ogni scelta di vita ci sono pro e contro. Vittorio Sereni ne “Gli strumenti umani” scriveva:

“I versi”

Se ne scrivono ancora.

Si pensa ad essi mentendo

ai trepidi occhi che ti fanno gli auguri

l’ultima sera dell’anno.

Se ne scrivono solo in negativo

dentro un nero di anni

come pagando un fastidioso debito

che era vecchio di anni.

No, non era più felice l’esercizio.

Ridono alcuni: tu scrivevi per l’arte.

Nemmeno io volevo questo che volevo ben altro.

Si fanno versi per scrollare un peso

e passare al seguente. Ma c’è sempre

qualche peso di troppo, non c’è mai

alcun verso che basti

se domani tu stesso te ne scordi.

nov 012023

Omen nomen, nel nome un destino: Törless significa letteralmente "senza porta", perciò da intendersi qui come chiuso, introverso. Prima di tutto una curiosità: alcuni traducono il titolo di questa opera "I turbamenti del giovane Törless" e altri "I turbamenti dell'allievo Törless". In questo romanzo di esordio di Musil, in parte autobiografico e pubblicato nel 1906, vengono descritte le esperienze di un allievo sedicenne, proveniente dalla buona borghesia, in un esclusivo collegio militare austro-ungarico. È un romanzo sia di formazione che psicologico. Descrive minuziosamente la crisi esistenziale del ragazzo. Da una parte troviamo il contrasto tra intelletto e passione, mentre dall'altra troviamo la crescita personale e l'evoluzione del giovane. È un libro che tratta tutte le sfumature dell'animo di un ragazzo lontano da casa (può solo scrivere delle lettere ai suoi familiari), costretto a vivere in collegio, e al contempo tutte le sfaccettature di questa istituzione così malsana. L'autore parlò di questa opera come crudele e tenera allo stesso tempo. Inizialmente Törless prova molta nostalgia di casa e una grande monotonia per la vita del collegio. Da un lato c'è la rigida disciplina e dall'altro i soprusi e le esperienze al limite dei giovani cadetti, che hanno esperienze sessuali di varia natura, anche mercenarie e omosessuali. Potremmo oggi definire quelle angherie e umiliazioni con il termine nonnismo. Oggi si è sempre più diffuso il termine pansessuale, coniato dallo scrittore Mario Mieli, che si ispirò a sua volta al concetto freudiano di bambino come "perverso polimorfo". Ai tempi dei tempi, usando un linguaggio datato, avrebbero affermato che questi giovani fanno del sesso senza trasporto, cioè senza coinvolgimento emotivo né sentimentale. È l'età dell'esplosione ormonale. Secondo Kinsey non esisteva una netta contrapposizione tra eterosessuali e omosessuali, ma esisteva un continuum nella popolazione. Questo grande studioso della sessualità americana ideò una scala fatta di sette livelli. Agli estremi c'erano le persone totalmente eterosessuali e omosessuali. In mezzo stavano i bisessuali. C'erano anche gli asessuati. Ma c'erano altri gradi intermedi. Come in questo romanzo, in cui diversi ragazzi sono eterosessuali, che hanno esperienze omosessuali. Probabilmente però la verità è che a sedici anni si è certi di poco; alcuni non sono certi del proprio orientamento sessuale. Ai tempi del social network MySpace alcuni mettevano nel loro profilo "orientamento sessuale incerto". Ecco molti giovani di questo romanzo hanno l'orientamento sessuale incerto. Un tempo si diceva che la carne è debole. Tradotto in termini più attuali, potremmo affermare che tutti provano piacere se viene stimolata una loro zona erogena, indipendentemente da chi provoca questo turbamento. È anche vero che almeno in teoria dovremmo fare sesso con la persona di cui si è innamorati o con chi ci attrae veramente sessualmente. Resta da stabilire quanto si sia determinati e quanto sia una scelta di vita il proprio orientamento. L'argomento è controverso. Comunque sia, attraverso il sesso c'è in questo romanzo anche la sperimentazione e la ricerca di sé. Törless vive degli sbandamenti. Assiste agli abusi sessuali da parte di due suoi amici nei confronti di Basini, un allievo effeminato e unico veramente omosessuale, che questi due sadici hanno scoperto a rubare e ora ricattano, e di Bozena, una prostituta del villaggio vicino. Ancora una volta viene da chiedersi se siano i ragazzi malati o se sia l'istituzione malata. Viene da interrogarsi quanto questi ragazzi siano adulti in miniatura e quanto il collegio sia un modello in miniatura della società di quell'epoca. Per alcuni Musil evidenzia il declino inarrestabile della società Mitteleuropea. Va sottolineato poi che anche in chi viene dominato nel sadomasochismo c'è un rilascio di endorfine. C'è piacere anche nel dolore, cosa scabrosa e sconveniente a dirsi. Non solo ma una componente sadomasochista secondo Freud esiste in tutte le relazioni. Si pensi agli atti preliminari di mordicchiare, di stringere forte, di tenere la testa con forza. Anche se Törless non prende parte alle umiliazioni e non schiavizza Basini e Bozena, è in un certo qual modo complice psicologicamente. Potremmo anche affermare che è un voyeur. Nel migliore dei casi è una sorta di bystander, uno spettatore passivo, che non fa niente e non chiede aiuto. I due allievi sadici si ispirano al superomismo e all'esoterismo. Anche il protagonista fa sesso con Basini, però quest'ultimo è consenziente e si concede volentieri. Ma il sadismo, la crudeltà, il sesso, entrambi fini a se stessi, non ne fanno un romanzo erotico. Il sesso forse è solo un pretesto per affrontare ben altro. Di certo Musil ha voluto affrontare a 360 gradi la vita di un collegio militare e non ha escluso nulla, neanche l'argomento tabù per eccellenza, ovvero il sesso. La sessualità quindi non è concepita qui come finalizzata alla procreazione, né come dovere coniugale, né da un punto di vista ludico. Piuttosto si tratta di una iniziazione sessuale, di una scoperta di sé e del mondo. Nel protagonista si nota una lotta incessante tra le sue pulsioni sessuali, la sua parte più animalesca e la sua necessità di razionalizzare e trovare un ordine alle cose. L'autoritarismo e le gerarchia militare dell'epoca sono rappresentate magistralmente. Il collegio vorrebbe reprimere con le sue regole ferree. È una istituzione castrante, sessuofobica, opprimente. Finisce che, coercizione dopo coercizione, quasi tutti interiorizzano i codici del collegio o quantomeno tutti li accettano passivamente e con rassegnazione. La sessualità si può sfogare, reprimere o sublimare. Ma Törless è troppo giovane per utilizzare uno dei migliori meccanismi di difesa psichici: la sublimazione. Questo romanzo è un'eccezionale mistura di ambiguità sessuale, delinquenza giovanile, elucubrazioni filosofiche, smarrimenti esistenziali. Musil scandaglia l'abisso dell'animo umano. Si rivela un profondo conoscitore della natura umana, così enigmatica. Insomma Ulrich è l'uomo delle possibilità, che non vengono realizzate. Più che un uomo senza qualità, come hanno notato molti, ci sono delle qualità senza più l'uomo. Ulrich è un uomo fatto, non ha scusanti e manca come persona. Törless è un giovane alla ricerca di senso e ordine, anche in presenza di quello che in modo retrogrado un tempo chiamavano disordine morale e che adesso non scandalizza più nessuno. Törless è messo in crisi dalla sua sensualità, dal suo lato oscuro, dalla sua Ombra, per dirla alla Jung, e compie il suo tortuoso percorso di individuazione. Ulrich è l'uomo che potenzialmente potrebbe essere tutto a livello esistenziale. Törless è un giovane che prova di tutto, si forma e si salva all'ultimo, nonostante le asperità. Alcuni hanno visto in Törless un Ulrich ragazzo. Massimo Cacciari ha parlato del capolavoro "L'uomo senza qualità" come di un esperimento da parte di Musil. In fondo anche "I turbamenti del giovane Törless" è un esperimento. Inoltre Musil, nonostante alcuni sottili distinguo, era discepolo del filosofo Mach, che dava importanza all'esperienza, alle sensazioni, ai fatti. Mach era per il primato della scienza, pur riconoscendo a essa dei limiti conoscitivi. Non aveva perciò una fiducia smisurata nel progresso scientifico. Musil riporta queste problematiche gnoseologiche nel romanzo. Infine per ironia della sorte Törless viene espulso dal collegio e i due compagni aguzzini vengono lodati come allievi retti e esemplari. L'istituzione rivela la sua totale assurdità. Da leggere inoltre il discorso finale del protagonista.

Questo romanzo si occupa di adolescenza, che è una stagione, in cui avvengono grandi mutamenti. L'adolescente è sottoposto a varie pressioni, che agiscono spesso in senso opposto e contrario. Se da un lato ogni ragazzo è sottoposto ad una tempesta ormonale, dall'altro è anche vero che grazie allo sviluppo del pensiero ipotetico-deduttivo si innamora spesso delle idee. Mai come in questo periodo della vita si è al tempo stesso innamorati del sesso, del cosiddetto amore romantico e delle idee. Ma l'adolescente è in continua tensione proprio perché non riesce ancora a trovare un equilibrio tra pulsioni sessuali, sentimenti e idealismo. Oscilla continuamente tra istinto e razionalità. Se dal punto di vista dello sviluppo fisico l'adolescente è a tutti gli effetti un uomo, quindi in grado di procreare, dal punto di vista emotivo, affettivo e psichico è una crisalide.

Mai come in questi anni si presenta in famiglia il divario generazionale tra genitori e figli e le posizioni assunte dai genitori possono apparire talvolta ai figli assurde e inconciliabili con le proprie. Ciò è dovuto non solo al divario generazionale, alle differenti mentalità, all'assunzione di ruoli diversi, ma anche alla perentorietà delle affermazioni, alle certezze, all'ingenuità dei figli. Dall'altro lato della medaglia è anche vero che esistono dei genitori, che sono iperprotettivi ed enfatizzano le insidie del mondo esterno, che l'adolescente vuole esplorare sempre e comunque a tutti i costi.

L'adolescenza è la stagione maniaco-depressiva per eccellenza. Basta uscire con una ragazza per essere euforici, è sufficiente un innamoramento non corrisposto per essere depressi per mesi. L'adolescenza è un insieme di complessi, di ansie, di frustrazioni e di sentimenti, che non saranno mai più esperiti con la stessa intensità nel corso dell'intera esistenza. Negli anni successivi tutto si affievolirà. Non solo ma spesso le cose ritenute importanti in questo periodo non saranno più considerate tali nella giovinezza. Già dopo pochi anni nella maggioranza dei casi si assisterà ad un mutamento, se non proprio ad un ribaltamento, di prospettiva.

L'adolescente è colui che ha il caos dentro di sé. E' colui che non ha ancora fatto sufficientemente chiarezza su di sé. Però allo stesso tempo l'adolescente si interroga e cerca una propria identità. Molti adulti invece si negano questa possibilità. Considerano di avere ormai una identità acquisita e non interrogano più se stessi e il mondo. L'adolescente ricerca, ma una volta divenuto uomo conclude la ricerca e fonda la propria identità nella maggioranza dei casi su ciò che fa, su ciò che ha, sull'immagine e la considerazione che gli altri hanno di lui. La ricerca invece dovrebbe essere incessante nel corso di tutta la vita, anche se priva dell'entusiasmo giovanile.

Ma veniamo ora al rapporto del protagonista con la matematica.

In definitiva la matematica esiste per contare, per misurare e anche per dimostrare. Per i formalisti i numeri non sono altro che simboli. Ma la matematica può essere rivelatrice di qualcosa di più profondo, inerente l'esistenza. Nel romanzo di Musil a proposito dei numeri immaginari il protagonista dice: "Questa unità non esiste. Ogni numero, positivo o negativo che sia, elevato al quadrato dà una quantità positiva. Dunque non può esistere un numero reale che sia la radice quadrata di una quantità negativa". Törless, nonostante la sua timidezza, espone i suoi dubbi al professore di matematica, ma questo gli risponde così: “Nello stadio elementare, dove lei ancora si trova, è molto difficile dare la spiegazione giusta di molte cose che occorre toccare. Per fortuna pochissimi allievi se ne accorgono, ma se viene uno, come è venuto le oggi allora non si può far altro che dire: Caro giovane amico, devi credermi sulla parola; quando saprai di matematica dieci volte tanto di quel che sai ora, capirai; ma per adesso, credi!". Musil quindi pone l'accento sui limiti intrinseci dello scibile umano, sulle difficoltà espressive di ognuno.

Ma che cosa turba davvero Törless? Una prostituta disposta ad essere schiava, la crudeltà dei compagni del collegio o proprio i numeri immaginari? Che cosa fa vedere a Törless la realtà in due modi, cioè quello ordinario e quello che fa intuire "una vita segreta" delle cose? Forse sono davvero i numeri immaginari e non certe esperienze di vita? Non lo sapremo mai. Musil in fondo era sia un ingegnere che uno studioso di psicologia. Lo turbava di più il lato oscuro dell'animo umano oppure la filosofia della matematica, la metafisica dei numeri?

Forse Törless era turbato allo stesso modo da entrambe le cose. La tematica della matematica è ricorrente in Musil. Anche Ulrich è un matematico. Potremmo affermare, facendo una analogia tra matematica e realtà, che l'irrazionale erompe dal razionale, come la diagonale di un quadrato di 1 centimetro che rappresenta appunto un numero irrazionale deriva da due lati quantificabili con un numero intero e naturale. La realtà presenta caso o quantomeno disordine a cui molti esseri umani vogliono mettere ordine. Ci sono alcuni scienziati che cercano di predire le urgenze di un ospedale in un dato periodo oppure alcuni eventi nefasti come le bombe d'acqua, la caduta di un meteorite e i terremoti. Eppure non tutti gli esseri umani cercano la sintropia.

Ci sono anche artisti che godono dell'entropia e che vogliono aggiungere disordine al disordine. Scriveva Nietzsche che "bisogna avere un caos dentro di sé per partorire una stella danzante". Ci sono sempre stati nella storia dell'arte e della letteratura sia artisti organici che disorganici. Non sempre si è razionali. L'inconscio è una struttura portante della nostra psiche. L'irrazionale erompe dall'ordinarietà: lo sanno bene i baristi che talvolta si imbattono nel fine settimana in alcuni clienti sbronzi, che raccontano loro la storia della vita. Che mistero la vita! Quante generazioni! Ci passiamo il testimone. Facciamo da staffetta. Ci avvicendiamo, ci alterniamo sulla faccia della Terra. Chi va e chi viene. Di quanti istanti è fatta una vita? Per quanto tempo ancora saremo rimasti sulla scena? Le vite si sfiorano, si intrecciano, si combaciano, si compenetrano, si aggrovigliavano, si allontanano, si evitano. Non si può far altro che presumere. Non c'è formula che riassuma l'esistenza. Non c'è metafora calzante che la imprigioni. La vita è uno splendido garbuglio.

L'irrazionale emerge dal quotidiano, come un biglietto trovato in un libro preso a prestito in biblioteca o nel giubbotto appena ritirato dalla lavanderia. A volte ci chiediamo se alcuni piccoli dettagli siano davvero insignificanti o se siano degli indizi di qualcosa più grande come le coincidenze. Ma ritorniamo ai numeri. Lo stesso rapporto tra la misura di una circonferenza e il suo diametro dà come grandezza il pi greco, che è anche esso un numero irrazionale. In fondo non c'è da stupirsi perché lo stesso Galileo Galilei considerava la matematica il linguaggio della natura. Anche i fiocchi di neve e le frastagliature delle coste possono essere rappresentati con dei frattali. Dietro una apparente irregolarità si cela una regolarità, che può essere descritta da numeri. Forse le scienze non possono esistere senza formule matematiche. Tutto quindi, seguendo questi criteri, dovrebbe essere matematizzato. Concludendo, il giovane Törless, col suo rapporto ossessivo con i numeri, è l'opposto del giovane Holden, che si innamora del linguaggio e che si attacca ad esso. La verità è che abbiamo bisogno sia di numeri che di parole: la mente umana è un mirabile sistema alfanumerico, anche se molti se lo scordano, svalutando il linguaggio in questa società tecnologica.

ott 042023

Torno di nuovo su “Il maestro di Vigevano” di Mastronardi, a cui ho accennato più volte nei miei scritti, ma che non ho mai trattato pienamente. Innanzitutto questo romanzo è potente perché tocca le corde del cuore, entra nel profondo dell’animo. È una disamina accurata, oserei dire uno studio chirurgico delle convenzioni, delle regole, della mentalità piccolo-borghese, che il protagonista, per l’appunto un maestro di provincia, chiama “catrame”. La questione principale è che per togliere il catrame si finisce per togliere la pelle, dato che la mentalità piccolo-borghese è l’essenza stessa di certe persone, che si identificavano e che ancora oggi si identificano in essa, al punto che il discostarsi un minimo da essa è considerata una minaccia alla loro identità psicosociale.

Viene da chiedersi se il protagonista del libro sia un alter ego di Mastronardi, anche lui maestro, che fu un tipo alquanto singolare, un caratteriale e venne addirittura condannato perché aveva offeso un ferroviere su un treno, dandogli del “terrone”. La trama del romanzo è nota a molti perché è stata fatta una trasposizione cinematografica dal regista Elio Petri, mentre Alberto Sordi impersonava il maestro Mombelli. Comunque in poche righe, il maestro ha una moglie e un bambino piccolo. Vive a Vigevano, dove c’è il boom economico e molti si arricchiscono a fare scarpe. La moglie quando i due vanno in paese elenca al marito tutti quelli che, partendo dal niente, si sono arricchiti.

Il meccanismo psicologico è quello della deprivazione relativa: moglie e marito pensano che gli altri abbiano ingiustamente un benessere che loro non hanno e ritengono che questi arricchiti non abbiano nessuna qualità interiore o intellettiva superiore a loro. Il grande scrittore fa la distinzione tra “chi sa” e “chi guadagna” e non sempre le due cose corrispondono, soprattutto se si ha una formazione culturale umanistica. Alla fine la moglie lo convince a mettersi in proprio. Così i due osano, come se mettersi in proprio fosse solo questione di avere una certa propensione al rischio. Lui si licenzia e coi soldi della buonuscita apre un’attività. Ma parla troppo a una cena con gli ex colleghi. Viene registrato, mentre parla delle irregolarità che commette in azienda.

Insomma ha spifferato tutto in piazza. I tre soci vengono convocati dall’avvocato e l’ex maestro deve andare a Canossa e cospargersi il capo di cenere. Insomma è tutta colpa sua. Lui che faceva l’impiegato nella sua ditta ora è costretto a ritornare di nuovo a scuola. Sua moglie muore e mentre sta morendo confessa di averlo sempre tradito, che quello che considerava suo figlio è di un altro. Il figlio inoltre viene sorpreso a commettere atti osceni in luogo pubblico con un pederasta e viene anche denunciato per aver percosso un anziano. Tutto va a rotoli. Il decoro di quest’uomo viene distrutto, annientato, annichilito. La genialità di Mastronardi si vede non solo per come mette in scena la borghesia di quegli anni (il libro uscì nel 1962, ma è ancora attuale), ma anche per come vengono descritte le passeggiate del maestro, le sue sensazioni, la descrizione del fiume Ticino.

Però questo romanzo non è solo il resoconto di un tracollo morale ed economico, è anche la rappresentazione di un uomo, un piccolo intellettuale di provincia, che è troppo lucido e disincantato; forse il suo dramma è tale non solo per la sua sconfitta sociale ma anche per la presenza di una coscienza sempre attenta e vigile. La fine del romanzo è probabilmente un nuovo inizio, più che l’inizio della fine, poiché il maestro è pronto a risposarsi e a ricadere, a ripiombare di nuovo nel mondo piccolo-borghese. Insomma non c’è via di uscita, dato che chi è borghese, a meno che non venga arrestato, resta borghese per tutta la vita. Quel mondo chiuso e angusto, diremmo oggi in modo più moderno, è troppo rassicurante, è una comfort zone, una sicurezza, a cui pochi vogliono rinunciare. Un libro da leggere assolutamente. Un capolavoro, senza se e senza ma.

set 012023

Quel lunatico e schivo di Salinger ha piazzato uno dei più grandi romanzi americani con “Il giovane Holden”. Di sé ha sempre fatto sapere poco al mondo. Ha sempre fatto vita ritirata ed appartata. E’ sicuramente il più schivo e riservato dei grandi scrittori americani del ‘900. Tempo fa su un settimanale vidi una sua foto, o meglio un suo mancato ritratto fotografico: infatti il fotografo era riuscito a riprendere la sua figura, ma Salinger era riuscito a tapparsi il volto con la mano. La foto quindi non permetteva una completa lettura del suo viso. Ma veniamo al romanzo. Il giovane Holden innanzitutto è innovativo per la continuità impressionante del gergo giovanile. Dall’inizio alla fine del romanzo Salinger utilizza sapientemente un linguaggio nuovo, che realizza uno scarto significativo con la tradizione letteraria americana. L’originalità di questo suo linguaggio è sbalorditiva, se si pensa che fu scritto negli anni ’50. Un’altra caratteristica saliente del libro è la sincerità allarmante del protagonista nei confronti di sé stesso e degli altri. Di solito chi scrive cerca sempre di dare una buona impressione ai lettori. Un’alta percentuale delle persone che scrivono infatti per dare un’ottima immagine di sé stessi agli altri cadono nel sentimentalismo, nella retorica, oppure in leziosismi e virtuosismi. Salinger invece mette in gioco tutto sé stesso. Si cala in Holden, suo alter ego, e scrive nello stile più essenziale possibile per arrivare al nocciolo della questione. Questa sua sincerità, questa incessante ricerca di un brandello di verità umana, che a tratti sconfina nel disincanto e nel cinismo, permette a Salinger di riportare alla luce quella parte di ognuno di noi, che prima di questo romanzo non era mai stata scandagliata a dovere. Salinger infatti riesce a mettere sulla pagina bianca tutte quelle piccole idee banali e superficiali, che vengono in mente a tutti; tutti quei pensieri brevi e sconnessi, che releghiamo nel subconscio. Ci sono ad esempio operazioni cognitive, come quelle per guidare una macchina, talmente automatiche e ripetitive, che dopo un minimo di esperienza non raggiungono più la soglia di coscienza. Salinger è riuscito a far venire fuori dalla sua testa queste piccole idee quotidiane, talvolta banali, qualche volta addirittura assurde. Ad esempio di fronte a un laghetto Holden si chiede dove vadano i cigni, quando il lago è gelato. A leggere questo libro si rimane stupefatti, se si è letto qualche libro di filosofia di tanto in tanto. Non c’era bisogno di quelli che Ricouer chiama “i maestri del sospetto” (ovvero Marx, Nietzsche, Freud) per dimostrare al mondo la fallacia della ragione umana e i limiti del razionalismo. Era sufficiente soltanto saper cogliere questi piccoli pensieri banali, automatici, quotidiani. Infine un altro aspetto fondamentale del libro è la messa a fuoco del disagio giovanile. Holden è il classico bravo ragazzo, che frequenta un collegio con regole ferree. E’ il classico ragazzo della borghesia americana. Ma non si trova a suo agio nei suoi panni. A scuola è svogliato. Non gli vanno i professori. Non gli vanno i suoi compagni di scuola. Non gli va bene nessuna delle cricche e delle comitive del suo collegio. Non trova un senso in quel che fa. E’ diffidente nei confronti degli altri. E’ insofferente verso le regole e i paletti imposti dal mondo dei grandi. E’ spietato verso il grigiore della quotidianità. Il rapporto del protagonista con gli altri è sempre problematico, conflittuale, ambivalente. Holden vuole ripagarli con la stessa moneta dell’indifferenza con cui pensa che gli altri lo paghino. La sua è una sensibilità offesa. Quando si ha questo disagio nei confronti degli altri e della società una persona può reagire in tre modi differenti: diventare asociale, misantropo o addirittura antisociale (è forse una coincidenza il fatto che l’assassino di Lennon aveva in tasca una copia di questo libro? Forse si identificava con Holden? Apprezzava forse la sua apparente anaffettività?). Per tutto il romanzo qualsiasi sentimento e qualsiasi tipo di affetto nei confronti delle persone a lui vicine è rimosso. Ma Holden non può rimuovere totalmente ogni emozione. Deve pure investire affettivamnte su qualcuno o su qualcosa. Ecco allora che si innamora del linguaggio. Schifato dal mondo esterno e perfino dai suoi schemi mentali si aggrappa ingenuamente alle parole. Così utilizza le sue parole per mentire. Infatti di sé stesso dice:” Io sono il più fenomenale bugiardo che abbiate mai incontrato in vita vostra”. Alle menzogne e alle falsità del mondo degli adulti quindi contrappone le sue menzogne ingenue, mai dannose per gli altri. Ad esempio quando incontra la madre di un suo compagno di scuola in treno mente spudoratamente, ma lo fa a fin di bene e per quieto vivere. Dice alla madre quello che vuole sentirsi dire di suo figlio. Holden dice alla madre che quel collegio è un’ottima scuola, anche se in realtà gli fa schifo: ma d’altra parte cosa dovrebbe dire a una madre, che paga una retta salata per mantenere suo figlio in collegio? Dice alla madre che suo figlio è un ragazzo sensibile, quando invece pensa che sia il più grande bastardo della scuola. Mente anche sulla sua vera identità, tant’è che, quando si presenta, usa il nome e il cognome del bidello della scuola, per non mettersi a raccontarle la sua vera storia. Ma d’altronde perché non dovrebbe mentire? La conversazione avviene in un contesto sociale, che i sociologi moderni definirebbero “un non-luogo”. E nel non-luogo di uno scompartimento di un treno si possono raccontare tutte le balle che si vogliono. Poi la madre del suo compagno di collegio è una bella donna e il dialogo tra i due è infarcito di luoghi comuni. Perché mai non dovrebbe mentire? Solo alla fine del romanzo Salinger si concilia con gli altri e con il mondo esterno. Infatti scrive: “Io, supergiù, so soltanto che sento un pò la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. E’ buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti”. Il senso di questo libro di Salinger sta tutto nel titolo originale. Il titolo originale è “The catcher in the rye”, che si potrebbe tradurre “il pescatore nella segale”. Il titolo deriva da un’espressione modificata di una poesia di Robert Burns. La poesia in verità dice: “se scendi tra i campi di segale e ti viene incontro qualcuno”. Invece Holden crede che dica: “E ti prende al volo qualcuno”. E quando se ne accorge capisce anche il motivo per cui ha modificato questo verso della poesia. Lui infatti si è immaginato migliaia di ragazzi, che giocano in un immenso campo di segale. Ma questi ragazzi sono incoscienti ed ingenui, non tengono affatto conto che esiste un dirupo in cui possono cadere. Holden-Salinger scrive allora che la cosa che gli piacerebbe fare di più è quella di acchiapparli e di salvare coloro che inavvertitamente stanno per cadere nel dirupo. Fuor di metafora: il giovane Holden può ancora salvarsi e tramite le sue parole salvare altri adolescenti dalle brutture e dalle ipocrisie del mondo dei grandi. Quell’assurdità e quello squallore del mondo degli adulti se non vengono affrontati nell’adolescenza possono portare al gesto estremo più avanti, come il protagonista del racconto “Un giorno ideale per i pesci banana” dell’opera successiva di Salinger “I nove racconti”, che si spara un colpo alla tempia. Infatti lo scrittore americano nel giovane Holden è cinico nei confronti degli altri, perché il disagio deve affrontare brutalmente lo schifo. Invece ne “I nove racconti”, in cui prende in esame il mondo degli adulti, usa la pietà umana: oramai non può fare più niente per loro, le loro vite sono già compiute, le loro persone sono già gestalt finale. “Il giovane Holden” è stato terapeutico per lo scrittore americano. Salinger è riuscito a fare i conti con il proprio disagio. Ed è proprio per questo motivo che questo libro è stato letto da generazioni di giovani americani. E’ per questo motivo che Salinger è diventato una sorta di compagno di strada dei giovani americani e non solo. E se oggi pochi lo leggono, non sanno che cosa si perdono, perché questo libro diverte e fa riflettere.

lug 022023

_0_o.jpg)

Moravia, la noia e il desiderio:

Ci sono tre modi per combattere e vincere la noia: fare le stesse cose in modo diverso, fare cose nuove, cambiare il rapporto tra la propria coscienza e le cose. Cercare di analizzare questo terzo modo significa scandagliare l'insondabile. E' quello che Moravia fa nel suo romanzo-saggio: l'analisi dell'ontologia della noia. Come ha rilevato la critica Moravia scrive in "prima persona intellettuale": l'io narrante è lo stesso autore. Moravia inizia questo viaggio metafisico interminabile con quella che nell'epilogo definirà "un'ambizione insostenibile". Nel primo capitolo il protagonista confessa che si annoia sin dall'adolescenza. Addirittura una volta ha cercato di interpretare la storia universale sulla base della noia. La noia è dovuta ad una mancata conciliazione tra la coscienza e il desiderio. Flaiano diceva che per essere felici bisogna desiderare quello che si ha. Ma -ahimè- è cosa ardua, dato che raggiunto un obiettivo, posseduto un oggetto, il nostro desiderio si sposta e si proietta verso altre mete. Moravia vuole smontare questo meccanismo, cercare di carpirne le leggi. Vuole scoprire un modo per chiamarsi fuori da questo circolo vizioso. Moravia nel corso della narrazione ci dà molteplici definizioni della noia. Me le sono annotate: "la noia, per me, è propriamente una specie di insufficienza o inadeguatezza o scarsità nei confronti della realtà", "una malattia degli oggetti", "incapacità di uscire da me stesso", "malessere che mi ispirava quello che ho chiamato l'avvizzimento degli oggetti", "specie di nebbia nella quale il mio pensiero si smarrisce". Per analizzare la noia Moravia abbandona qualsiasi tipo di sovrastrutture e qualsiasi tipo di schemi precostituiti: niente Marx, niente Freud e nessun altro maestro di pensiero che sé stesso. Le sue considerazioni sono del tutto personali: dall'inizio alla fine del romanzo. Il pittore protagonista, dopo aver distrutto a coltellate un quadro, smette di dipingere. Fino ad allora dipingeva per cercare di instaurare un rapporto autentico con la realtà. Incontra Cecilia, la modella dell'anziano pittore Balestrieri, suo vicino di casa. Successivamente verrà a sapere che Balestrieri è morto, mentre stava facendo l'amore con Cecilia. Essendo un dongiovanni Balestrieri, il protagonista si chiede che cosa mai avesse Cecilia per aver fissato il desiderio nell'ultimo periodo della sua vita unicamente su di lei. Cecilia diventa quindi lo strumento per analizzare la noia. Il protagonista Dino ne diventa l'amante; però a questo punto scopre che non ha niente di speciale. Non sa baciare. Nel dialogo tra il protagonista e la ragazza regna l'incomunicabilità. Nelle conversazioni tra i due le risposte della ragazza sono sempre superficiali ed evasive: non lo so, uffa, non ti capisco, non ho niente da dire, non saprei, niente, etc etc (queste espressioni sono ricorrenti nelle sue risposte). Il protagonista si chiede se è lei ad essere noiosa o è lui che si annoia. Ma il viaggio metafisico continua. Cecilia ormai è il simbolo della realtà, tant'è che Moravia scrive "volevo ignorare e conoscere Cecilia, ossia la realtà". Il tentativo che compie il protagonista è quello di disfarsi totalmente della realtà. Cerca di farlo prima con ripetuti e ossessivi possessi fisici, pensando che questo possa portare alla fine al possesso mentale su Cecilia e di conseguenza sulla realtà. Ma nonostante i numerosi amplessi il protagonista si accorge che talvolta Cecilia è altrove, in certi momenti addirittura chiude gli occhi: si estranea, è distante. Allo stesso modo gli oggetti per quanto possono essere comprati ed essere posseduti (usati e logorati), rimarranno sempre per ogni uomo circondati da un alone di mistero e di impenetrabilità. A questo proposito mi vengono in mente i versi di una poesia breve di Auden: "Tavoli e sedie e sofà di casa/sanno cose di noi/ che i nostri amanti ignorano". Inoltre Borges a riguardo scrive: "Quante cose: atlanti, lime, soglie, coppe, chiodi; ci servono come taciti schiavi senza sguardo, stranamente segrete. Dureranno più in là del nostro oblio, non sapranno mai che ce ne siamo andati." Il possesso insomma ha i suoi limiti sia con gli oggetti che con le persone: è un vicolo senza uscita. Allora il protagonista per distruggere "l'autonomia e il mistero" di Cecilia (e anche della realtà) utilizza il moralismo, ossia giudicarla significa possederla e disfarsene. Allora indaga sui rapporti tra la ragazza e l'attore Luciani. La pedina, la spia. Ma qui il discorso si complica. Fino a quando Dino riteneva che Cecilia fosse innamorata di lui la relazione era scontata. Quando invece si accorge che la ragazza non lo ama, allora il desiderio di lei aumenta. Si comporta come se fosse un innamorato geloso. In un certo senso è geloso: la sua però non è una gelosia dovuta ad angoscia di separazione, ma è una gelosia determinata soltanto dal possesso esclusivo che credeva di avere nei confronti della ragazza. Deve ancora tentare altre strade, come quella della mercificazione (Cecilia diventa Danae…stessa mitologia de "La vita interiore"). Ma Cecilia non accetta la proposta di matrimonio né di instaurare un rapporto puramente mercenario. E' ancora una volta autonoma e lo dimostra andando a Ponza con l'altro suo amante Luciani. Il protagonista ha l'incidente in macchina. Dopo l'incidente ha la rinascita e trova il modo per chiamarsi fuori dal meccanismo del desiderio inconciliabile (dato che l'animo umano è insaziabile): ecco la contemplazione disinteressata dell'albero. Può così finalmente "amare in modo nuovo Cecilia" e questo vuol dire " ricominciare a dipingere".

Ma ora vorrei lasciare il romanzo di Moravia e fare delle considerazioni a largo raggio.

La presenza del desiderio è la dimostrazione che non siamo monadi isolate, che nessuno è un’entità a sé stante. Necessitiamo dell’alterità, dell’altro da noi. Ci sarà sempre una parte di noi, anche una minuscola regione subcosciente, che brama qualcosa che è altro da noi: oggetto o persona, talvolta ridotta a oggetto. Per non rendere ancora più equivoco il concetto di desiderio dovremmo attuare una netta distinzione tra questo e l’aspirazione (altrimenti finiremo in un ginepraio): aspirare all’uguaglianza, alla libertà, alla prosperità di tutti sono sentimenti più nobili e più alti dell’impulso che muove il semplice desiderio rivolto a un oggetto o a una persona. Se così non facessimo dovremmo trattare del legame tra desiderio e valore e ciò implicherebbe necessariamente valutare che un valore è difficilmente classificabile e che talvolta questo nasce da una problematica di carattere generale, talvolta è una norma o un codice morale. Finiremo inevitabilmente per trattare di soggettivismo e di relativismo di valori e non finiremo più. Diciamo piuttosto che concordiamo con chi ritiene che il valore sia “un fine desiderabile”, ma noi tratteremo solo di desideri superficiali e semplici, che hanno oggetti del desiderio definiti. E’ un’impresa ardua giungere a una fenomenologia del desiderio. Non mi risulta che qualche filosofo sia riuscito a dare una definizione esaustiva. Il desiderio infatti si confonde con la memoria. Memoria e desiderio attingono sia dal mondo sensibile che dall’immaginazione. Memoria, desiderio, immaginazione, realtà: si finisce quindi in un circolo vizioso della ragione. Ad intuito possiamo ritenere - semplificando un po’- che il desiderio si situi tra vedere e pensare, tra soggetto e oggetto, tra reale e immaginario, tra fatto e rappresentazione mentale, tra dimensione intrapsichica e dimensione intersoggettiva, tra assenza e possesso, tra essere e poter-essere. Etica e morale pongono dei limiti e dei freni al nostro desiderio. Ma non vorrei dilungarmi oltre riguardo alla genealogia della morale. Perfino i nostri stessi sogni risentono di una censura psichica, che sposta e condensa. I sogni non sempre hanno un contenuto manifesto, ma possono rivelare i nostri desideri repressi, trasformati dal lavoro onirico. Grazie a Nietzsche e a Freud abbiamo appreso qualche informazione utile su desiderio, morale e sogno. Per le religioni orientali l’uomo per eliminare la sofferenza deve eliminare il desiderio e annichilire l’io. Deve acquisire la consapevolezza che ciò che desidera è effimero, è pura illusione. Semplificando potremmo affermare che viene svalutato sia il soggetto che l’oggetto del desiderio. In Oriente il desiderio è considerato un fattore limitante per la libertà umana. Ma per noi occidentali è sinonimo di libertà. Noi occidentali lo consideriamo come inesauribile e ineludibile. Noi occidentali abbiamo anche cercato nel corso dei secoli di conciliarci con il desiderio. Gli stoici ad esempio cercarono di dominare le passioni. Flaiano sosteneva che bisognava desiderare ciò che si aveva. Ottimo aforisma, che però non contiene altro che un imperativo categorico irrealizzabile. Si desidera solo ciò che non si è mai avuto o ciò che si è avuto e si è perduto. L’orizzonte del desiderio comprende solo l’assenza e la perdita. Desiderare in fondo significa volere il possesso e/o la presenza di una determinata cosa o persona. Una volta raggiunto l’obiettivo nella maggioranza dei casi diminuisce (a volte addirittura scompare) il desiderio e subentra l’abitudine, la noia, l’incomunicabilità (se si tratta di una persona). E’ difficile rinnovare continuamente il desiderio verso lo stesso oggetto o la stessa persona. Il desiderio è dovuto molto spesso alla novità o ad una separazione non ancora elaborata. Probabilmente nasce da un impasto di realtà e immaginazione e tende a diminuire (e spesso a scomparire) quando il desiderante instaura una relazione con il proprio oggetto del desiderio. Esiste quindi una relazione di inversa proporzionalità tra desiderare ed avere quell’oggetto del desiderio. Una persona poi - una volta ottenuto ciò che desiderava- continua a desiderare ancora: non è mai paga. Un racconto sufi è un’ottima metafora del desiderio incessante dell’uomo. Narra di un mendicante, che chiede a un imperatore di riempire la sua ciotola. Ma l’impresa si rivela impossibile perché il mendicante aveva adibito a ciotola il teschio di un uomo. Infatti era impossibile riempire quel cranio perché voleva sempre di più. L’avere implica riflettere sui limiti del rapporto tra noi e l’oggetto posseduto. Il desiderare invece ci porta a meditare su uno dei maggiori problemi della filosofia: le nostre rappresentazioni mentali della realtà non sempre coincidono con la realtà stessa. In parole più povere a tutti può accadere di essere vittime di un desiderio non realistico o addirittura irrealizzabile. Il desiderare implica necessariamente anche ricercare una spiegazione della ragione per cui abbiamo scelto quel determinato oggetto del desiderio. Spesso si desidera ciò che è bello. Quindi noi abbiamo selezionato tra i tanti quell’oggetto del desiderio perché soddisfa certi canoni e criteri estetici individuali e/o collettivi. Ma potremmo anche aver scelto il nostro oggetto del desiderio perché ci è utile, ci dà piacere o provoca in noi uno stato di benessere interiore.

Direi quindi che nella maggior parte dei casi il desiderio cessa con il possesso. Il possesso è spesso la morte del desiderio. E questo non accade solo e soltanto con gli oggetti, che un tempo ambiti finiscono spesso per essere dimenticati in un angolo remoto della casa, ma anche in quel che chiamano amore. La donna desiderata una volta, diventata moglie non è più desiderabile quanto prima. L’eros diventa allora una formalità da sbrigare o talvolta un’esigenza fisiologica da soddisfare. Diventa solo una pulsione sessuale da completare per ripristinare l’equilibrio. L’abitudine soggioga allora la passione. E’ un problema che l’uomo si porta nell’animo dalla notte dei tempi quello del riuscire a conciliarsi con il proprio desiderio. E’ sempre accaduto che l’uomo cercasse di appropriarsi di più oggetti possibili per avidità e per vanità. In entrambi i casi però gli oggetti devono considerarsi come protesi mal riuscite del proprio ego o come tentativo goffo di rafforzarlo. Freud parlava di principio di realtà. Secondo il celebre psicanalista viennese nei soggetti maturi il principio di piacere deve sempre essere supervisionato dal principio di realtà. Ciò assicurerebbe dei limiti alle frustrazioni che potrebbero derivare nel prefiggersi degli obiettivi irraggiungibili per l’individuo. Nonostante il principio di realtà freudiano che esamina le nostre aspirazioni e le nostre mete, la noia di ciò che abbiamo e di ciò che possediamo è sempre in agguato. Il rapporto con gli stessi oggetti familiari ci annoia. Eppure abbiamo una contraddizione interna riguardo agli oggetti, ancora più accentuata da questa epoca consumistica: desideriamo gli oggetti, li andiamo a visionare nei negozi, ci facciamo prendere dall’istinto di acquisizione o da qualcosa del genere, li compriamo, ci sentiamo rassicurati perché avremo qualcosa di nuovo a cui dedicare attenzione per i prossimi giorni, facciamo in modo che gli oggetti occupino sempre più gli spazi vuoti della nostra casa, come se invece degli spazi vuoti della nostra abitazione potessero riempire gli spazi vuoti del nostro animo, il nostro senso di solitudine. Alcune persone hanno un bisogno compulsivo di fare shopping. A costo di lasciare debiti devono fare acquisti. Comprano libri che non leggeranno mai, dischi che non ascolteranno mai, oggetti che non hanno per loro nessuna utilità pratica né nessuna utilità. Eppure sono momentaneamente appagati. Il guaio è che il giorno dopo sono punto e daccapo. Come se non bastasse si è consumatori non solo perché compriamo continuamente secondo i nostri bisogni reali, i nostri desideri ed i dettami della pubblicità, ma anche perché i prodotti hanno vita breve e sono stati studiati per rompersi a breve termine. Si chiama obsolescenza programmata. Nel giro di poco tempo gli oggetti comprati si rompono e quindi siamo costretti a portare ad aggiustare o a ricomprare. Quanto dura uno stereo, un computer, un’automobile? Ogni quanto le portiamo ad aggiustare? Ogni quanto li ricompriamo perché non vanno più? I prodotti sono fatti perché si rompano nel giro di pochi anni, altrimenti tutto il sistema produttivo andrebbe in crisi. Se il problema di conciliarsi con il proprio desiderio è un problema antico per l’umanità, a mio avviso questa società lo ha aumentato esponenzialmente, dato che l’industria (avvalendosi del marketing e della pubblicità) cerca continuamente di creare nuovi bisogni. Viene allora da interrogarsi su quale significato dare alla parola bisogno perché secondo alcuni questa muta al mutare del contesto storico, sociale, civile, scientifico. Qualche decennio fa non era necessario il bagno nelle case, mentre oggi nessuno ne farebbe a meno e nessuno andrebbe ad evacuare quotidianamente nel campo vicino a casa. Oggi viene considerato necessario possedere un cellulare, quando fino a pochi anni tutti vivevano senza. Alcuni studiosi sostengono che si tratta in ogni caso di bisogni: prima i bisogni era fisici, oggi invece bisogna rilevare un aumento dei bisogni psicologici. A mio avviso invece il rischio della società odierna è quello di confondere i bisogni primari con le comodità ed i comfort. Marx parlava di creazione di falsi bisogni nella società capitalistica. La pubblicità cerca continuamente (e spesso ci riesce) di convertire le comodità in bisogni primari o quantomeno vuole che i comfort acquistino nell’ordine simbolico dei consumatori la stessa valenza dei bisogni primari. Con questo non voglio essere apocalittico, non voglio configurare scenari inquietanti; è sufficiente solo avere presente la netta linea di demarcazione tra bisogno e comodità. Anni fa effettuando un blind test i ricercatori scoprirono che per la maggior parte delle persone la Pepsi era più buona della Coca-Cola. Il dottor Montague scoprì, studiando l'attività cerebrale di 67 soggetti, che quando le persone vedevano ciò che bevevano allora ritenevano più buona la Coca-Cola. Quest'ultima era la più venduta e considerata la più buona perché nelle pubblicità aveva associato il proprio marchio ad immagini di felicità. Questo è uno degli esperimenti di neuromarketing più famosi. Ci sono già le suggestioni dei singoli individui che possono essere potenti. Immaginiamoci i condizionamenti dei mass media e la pressione esercitata dal conformismo! La merce comunque è sempre più una "astrazione". Si pensi a quanto valore aggiunto può dare un marchio, al di là del costo effettivo del prodotto. Si pensi a tanti vestiti, prodotti a basso costo nel terzo mondo, che poi diventano costosi perché i loro marchi sono famosi e ritenuti esclusivi. In definitiva abbiamo la crisi dell’oggetto, la crisi del soggetto e la crisi del rapporto tra oggetto e soggetto a causa di questo tipo di società. A questo riguardo è significativo un racconto di Moravia, intitolato “Palocco”. Un’infermiera a domicilio supplisce alle proprie carenze affettive idolatrando un cane di nome Palocco, che viene investito ed ucciso da una macchina. Da allora la donna considera Palocco una sorta di spirito guida, un’entità astratta con cui parlare quando è da sola a casa. In realtà Palocco non è altro che una proiezione psichica della donna, una parte di se stessa, che ad esempio le vieta di convincere il signor Gesualdo a comprarle una pelliccia ecologica, che ha sognato. In questo racconto scabro, scarno ed essenziale di Moravia viene rappresentata in modo efficace la dinamica del desiderio della protagonista in contrasto con il suo senso di solitudine e la sua crisi psicologica. Non c’è solo la crisi del rapporto tra soggetto ed oggetto, c’è anche la crisi del soggetto. La donna ingenuamente cerca di stringere un patto con il signor Gesualdo ed un suo amico per avere la pelliccia, ma dopo una discussione capisce che per averla deve umiliarsi di fronte a loro, deve fingere di essere un cane. Deve quindi snaturarsi per avere l’oggetto del proprio desiderio. Ma istintivamente -questione di un attimo- capisce che non può snaturarsi e fingere di essere un animale e scappa via. Moravia tramite un caso-limite, una situazione paradossale evidenzia una condizione sempre più frequente dell’essere umano in questo tipo di società, e cioè di chi si snatura a costo di perdere la propria identità per avere degli oggetti. Ma forse nel fondo della propria interiorità resta un residuo di ragionevolezza…

feb 102023

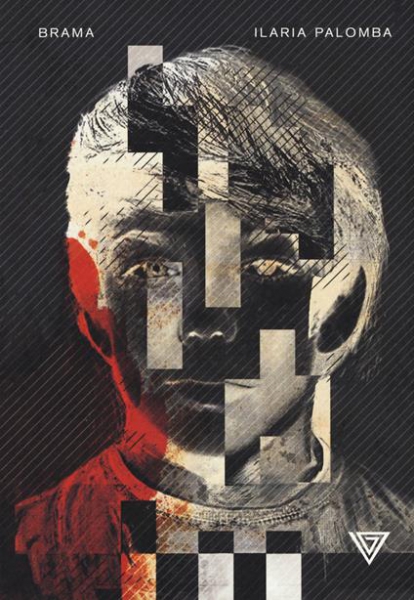

SINOSSI DELL’OPERA. Possedere l'altro, primeggiare, schivare le attenzioni di una madre morbosa, meritare il riconoscimento di un padre inarrivabile sono i desideri che animano Bianca, fragile trentenne, ricoverata più volte in psichiatria per i suoi vani tentativi di suicidio. L'incontro con il filosofo Carlo Brama, ambivalente oggetto di desiderio, rende maggiormente precario il suo stare al mondo e apre un viaggio a ritroso nell'infanzia e nell'adolescenza pugliese, frugando tra i segreti di una famiglia borghese piena di scheletri nell'armadio. L'amore non è una fiaba a lieto fine ma una radiografia della psiche, un legame tanto carnale quanto spirituale che, come in un rito, nel suo compiersi conduce al trascendimento della ragione. Tra Carlo e Bianca c'è un gioco crudele che diventa una condanna, una tessitura di destini, sacra e terribile, cui cercano entrambi di sfuggire.

L'autrice cita subito in esergo due concezioni della brama, secondo Alberto Savinio e Jung; la protagonista desidera "come la terra brama il cielo", ma poi citando "Il diario del seduttore" di Kierkegaard scrive che è "la paura il desiderio più grande, la natura dell'anima umana" e nel capitolo 30 i termini desiderio e brama sono intercambiabili: questo non significa assolutamente confusione o inesattezza, ma difficoltà a stabilire differenze ontologiche tra brama e desiderio per chiunque. La protagonista di questo bellissimo romanzo si alterna tra relazioni tormentate, autodistruzione, tentativi di suicidio sotto forma di "abbuffata di farmaci", cure psichiatriche conseguenti e rischio reale di essere "lobotomizzata da farmaci", che stabilizzano l'umore, annullano deliri e psicosi, ma allo stesso tempo appiattiscono la vita psichica. È vero però che nessun psicofarmaco per ora può annullare il desiderio o per dirla alla Palomba la brama. Il romanzo è scritto molto bene ed è comprensibile a tutti. La Giulio Perrone conferma ulteriormente con questo romanzo di pubblicare libri di elevata qualità. Quest'opera è senza ombra di dubbio frutto di grande talento e coraggio. È un'analisi psicologica incessante, arricchita da citazioni letterarie, psicologiche, filosofiche. Le rare volte in cui si descrive atti sessuali non c'è mai volgarità ma modernità. Il sesso poi non è mai estremo. Il sadomasochismo è soprattutto psicologico/esistenziale: come scrive magistralmente la Palomba è una "sfida a fottersi entrambi" da parte dei due amanti. Vengono anche descritte le dinamiche patologiche familiari. Bianca, la protagonista, si sente una pazza depressa e una figlia ingrata, ma interiormente prova un forte disagio, tant'è che si definisce la "somma di pezzi non assemblati". Carlo, il suo amante, non vuole solo il sesso o l'amore, ma soprattutto la mente; però anche la protagonista è considerata da chi la conosce bene una manipolatrice mentale. Bianca desidera incessantemente ma allo stesso modo esiste "in quanto desiderio di qualcuno": la sua è una via senza uscita, non si esce da questo circolo vizioso. L'instabilità psichica viene descritta in modo egregio nel capitolo 18, in cui le stesse sensazioni sembrano liquefarsi. Bianca insegue l'equilibrio, la stabilità, la normalità. Ma la normalità non esiste. Bion sosteneva che tutti gli esseri umani, anche i più normali, hanno dei nuclei psicotici, nonostante cerchino di inibirli. Ognuno ha delle zone di ombra e anche i cosiddetti folli hanno dei periodi di lucidità. I veri creativi integrano lucidità e follia. Inoltre una cosa filosoficamente molto interessante: la scrittrice per tutto il romanzo gioca su un discrimine, una dicotomia mai netta davvero: da una parte vorrebbe scrutare l’abisso e fermarsi sull’orlo del precipizio, dall'altra vorrebbe come dice lei stessa attraversarlo. Questo romanzo ben congegnato porta a molte riflessioni. Una è sul desiderio.

Oggi riceviamo molti più stimoli e molti più input di un tempo. Siamo quindi degli eterni insoddisfatti. Il consumismo e con esso i mass media stimolano il nostro desiderio incessantemente. Vorremmo avere tutto o quasi, vivere tutto o quasi. Aumentano però anche le frustrazioni. Spesso è questione di modelli inarrivabili, di un immaginario erotico mai pago. Basta leggere “Soggettività e denaro. Logica di un inganno” del filosofo Silvano Petrosino per capire meglio, per decifrare il mistero. Petrosino avverte, citando Lacan che il desiderio è spesso un fantasma più che un oggetto/soggetto vero e proprio. Quando il desiderio si concretizza e l’oggetto/soggetto diventa nostro strumento di piacere ecco allora che non riusciamo a goderne pienamente o desideriamo un altro oggetto/soggetto. Come ricorda Petrosino noi per amare ed essere amati cerchiamo di fare in modo che la persona desiderata ci desideri, per amare bisogna rispecchiarsi nell’altra persona e questa si deve rispecchiare in noi. Insomma l’amore è un incontro di desideri. È soprattutto questo che ci dice la Palomba. È difficile trovare in amore il giusto mezzo. Il sesso non sempre è vissuto da tutti in modo egosintonico.

Un'altra considerazione sorge spontanea sulla nostra grande capacità a cadere sempre nei soliti errori, ad autosabotarci. Freud dal punto di vista psichico parlava di coazione a ripetere. Secondo la Treccani la coazione a ripetere è una “tendenza incoercibile, del tutto inconscia, a porsi in situazioni penose o dolorose, senza rendersi conto di averle attivamente determinate, né del fatto che si tratta della ripetizione di vecchie esperienze”. Per Freud la coazione a ripetere era un grande rovello. Era chiaro che non era governata dal principio di piacere e così Freud aveva teorizzato che fosse causata da Thanatos. Alcuni sono come degli automi che ripetono le solite azioni in un loop infinito. Un tempo si diceva che fosse l’istinto. Oggi questo termine per gli esseri umani risulta inappropriato e si usa invece il termine “pulsione”. Ma non c’è solo questo. Molti, quasi tutti, sono determinati dalle cosiddette dinamiche psicologiche. Da un lato utilizziamo le solite griglie interpretative e siamo rassicurati quando ci troviamo di fronte i soliti script. Quasi tutti si tende a ripetere i soliti schemi di comportamento; siamo soggetti a pensare gli stessi pensieri, a visualizzare le stesse immagini, ad avere gli stessi desideri, a compiere le stesse identiche azioni. Insomma siamo in preda a degli automatismi. È la classica forza dell’abitudine? La casistica delle dinamiche psicologiche è infinita. Ma cosa sono in fondo queste dinamiche psicologiche? La definizione più semplice, quasi tautologica, ma anche più calzante è che sono le spiegazioni psicologiche più plausibili che diamo a dei comportamenti osservati. La scrittrice ha scritto un romanzo impareggiabile sulle dinamiche psicologiche. Oltre alla dipendenza fisica da una sostanza a esempio esiste una dipendenza psicologica. Ci sono inoltre relazioni sentimentali che sono davvero tossiche e che sono determinate da una dipendenza affettiva. Il problema cruciale spesso non è spezzare la catena, ovvero il legame con quella persona, ma annullare o rendere innocua la dinamica psicologica che porta ad instaurare sempre lo stesso tipo di relazione tossica. Ci sono molte persone che si legano da sole sempre alla stessa catena. Non è una questione di logica. A livello razionale si può imparare dagli errori, ma a livello psicologico c’è spesso qualcosa di più forte di noi, che ci porta a ripeterli. Tutto questo lo scrive benissimo la Palomba. Ognuno ha i suoi tarli, le sue debolezze, le sue catene, ma solo pochi riescono ad esserne consapevoli. Spesso tutto ciò è inconscio per chi lo vive. Noi vediamo sempre le catene altrui, ma molto raramente riusciamo a vedere le nostre. Ci sono tante forme di dipendenza. Non a caso per la cura di molti disturbi psicologici si sta diffondendo la schema therapy. In ambito sentimentale la stragrande maggioranza delle persone ha un archetipo definito, dei gusti definiti che portano a scegliere spesso la stessa tipologia di partner. Si usa dire che chi si somiglia si piglia. Ma non c’è una regola certa. A volte si possono scegliere persone complementari, mentre a volte si attraggono le persone totalmente opposte, completamente agli antipodi. Ma questo accade in diversi contesti. Sapere poi perché siamo esseri così abitudinari è difficile a dirlo. Perché i nostri comportamenti sono incasellati sempre in pochi pattern, in poche categorie? Perché fanno parte della nostra identità e della nostra personalità di base che è sempre così stabilita e predeterminata? Siamo davvero degli esseri così prevedibili? È ciò che un lettore si domanda dopo aver letto questo bel libro. In fondo siamo ciò che pensiamo e siamo ciò che facciamo e inoltre facciamo sempre ciò che pensiamo? I nostri desideri agiscono per noi? Siamo agiti dalle nostre subpersonalità? Siamo come automi già programmati con schemi sia innati che appresi? Gli studiosi della mente cercano di dare risposte, ma c’è poco di certo. Tutti concordano nel dire che il cervello umano è “schematico” per adattarsi meglio all’ambiente, per essere coerenti con noi stessi (dato che siamo ricercatori di coerenza e stabilità), per mettere ordine al disordine, per interpretare più efficacemente il mondo. Tutti siamo soggetti a schemi cognitivi, costituiti da modelli e rappresentazioni mentali, da convinzioni radicate nell’animo. Il problema è che alcuni hanno degli schemi “disfunzionali” e finiscono per imbattersi sempre nelle solite situazioni, nei soliti episodi. Bianca, la protagonista del romanzo, è in un certo qual modo disfunzionale in amore. È però anche vero che quando ci imbattiamo in una situazione viene attivata la memoria e in essa vengono cercate delle reazioni e dei comportamenti a situazioni simili che abbiamo già vissuto. È molto difficile cambiare, comportarsi in modo completamente nuovo ed originale. Alcune domande sorgono spontanee. In che modo viene generato un modello di comportamento? Fino a che età si può cambiare schemi di comportamento? Una persona poi può cambiare i suoi schemi di comportamento senza snaturarsi totalmente? Una cosa è certa: molte persone sono molto conservatrici, hanno così paura del nuovo, dell’ignoto, del cambiamento, che preferiscono stare malissimo pur di rimanere tali e quali. Una persona, come si suol dire, è inutile che viaggi per il mondo e cambi mille città diverse se porta con sé nel cuore e nella mente il suo vecchio paese, con le sue esperienze spiacevoli. Volenti o nolenti i nostri schemi di comportamento sono delle generalizzazioni che ci permettono di interagire con gli altri nel modo che a noi sembra più efficace e più veritiero possibile. Il problema principale, croce e delizia al tempo stesso, è che la nostra esperienza è sempre troppo limitata per fare delle inferenze efficaci per il futuro. La scrittrice infine ci fa domandare come potremmo Imparare a non farsi del male, a volersi bene. Sartre a tal proposito sosteneva: "È vero che non sei responsabile di quello che sei, ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei.”

.

gen 032023

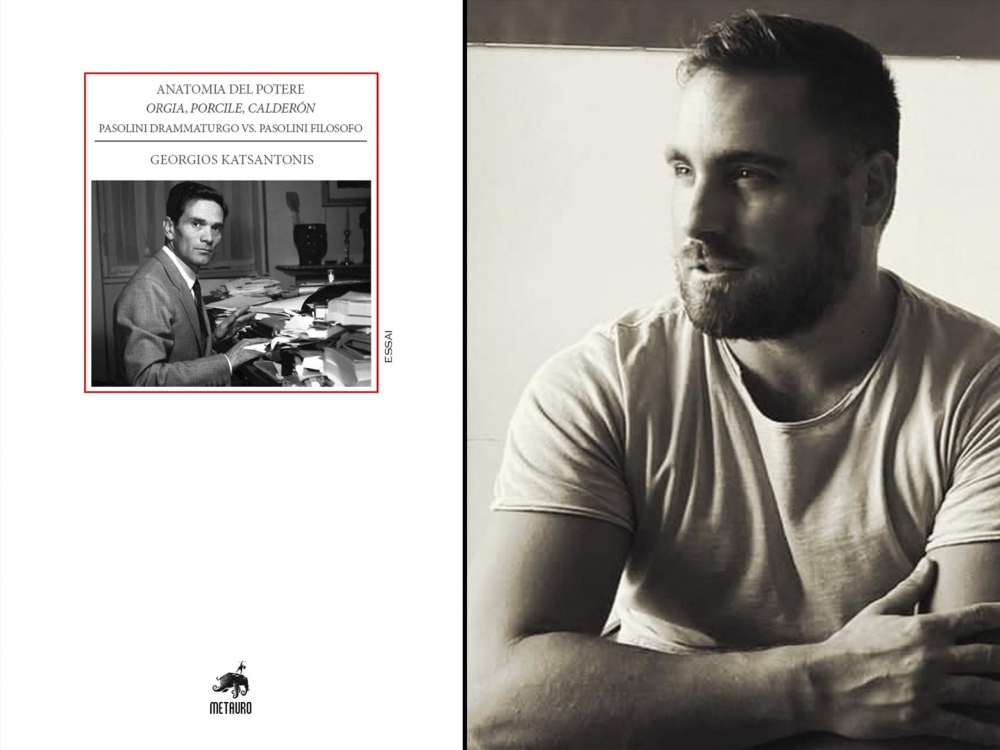

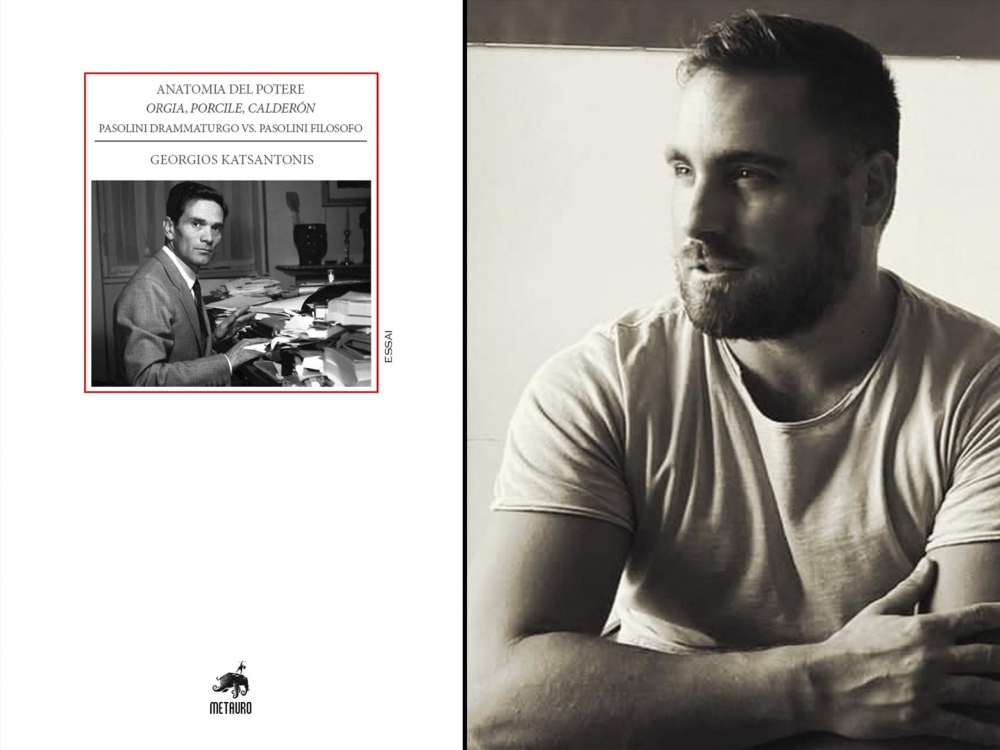

Georgios Katsantonis, nato a Patrasso nel 1987, è studioso di teatro e letteratura.Si è laureato in Studi Teatrali presso l’Università degli Studi di Patrasso (Grecia) portando a termine un percorso completamente strutturato sulla drammaturgia europea, antica, moderna e contemporanea. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Letterature e Filologie Moderne con lode presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha conseguito il Master in Letteratura, Scrittura e Critica teatrale presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Questo libro ha vinto la XXXVII del premio Pier Paolo Pasolini come tesi di dottorato. Tra le motivazioni si parla di un'opera contrassegnata da un "notevole spessore culturale", in grado di fare accostamenti non comuni, di collegare le opere di Pasolini al pensiero di Deleuze sul masochismo, alle riflessioni sul potere di Foucault e di Spinoza, alla concezione degli animali di Derrida.

L'analisi condotta studia i seguenti temi: 1) il corpo in preda al desiderio sadomasochistico (Orgia ), 2) la zooerastia (Porcile ), 3) il corpo recluso tra scissione e visionarietà (Calderón ).

Ma allo stesso tempo c'è anche un'ulteriore analisi: l’erotizzazione del fascismo (Orgia), la fine della polis (Porcile), la società intesa come un mondo concentrazionario, come il Lager (Calderón). L'autore riesce a scorgere un "fil rouge" nelle opere pasoliniane Orgia, Porcile, Calderón. Il saggio è un'eccellente analisi interdisciplinare e comparata in grado di cogliere nessi originali senza mai forzare troppo la mano. Katsantonis è in grado di fare collegamenti mai rilevati con pertinenza, acutezza, rigore filologico, senso critico assolutamente fuori del comune. Originalissima l'idea di non trattare del potere istituzionale come hanno fatto Weber, Parsons, Machiavelli, Pareto, etc etc. Piuttosto il potere è analizzato anche da un punto di vista antropologico e psicosessuale. È studiato, per dirla alla Foucault, sia il micropotere (le dinamiche psicologiche per esempio) che il macropotere; inoltre l'autore molto intelligentemente fa capire che per Pasolini l'immaginario collettivo è già omologato totalmente. Un'altra caratteristica innovativa del saggio è che altri hanno descritto il masochismo morale freudiano o il masochismo politico (come Bruno Moroncini) in Pasolini, ma Katsantonis come nessun altro riesce a scrivere del sadomaschismo pasoliniano come filosofia, come estetismo, infine come vera ragione di vita. Suo cugino Nico Naldini aveva scritto in “Come non ci si difende dai ricordi”: “Da tempo Pasolini aveva adottato il sadomasochismo anche con rituali feticistici: le corde per farsi legare e così immobilizzato in una sorta di scena sacrificale farsi percuotere fino allo svenimento. Non ne aveva mai fatto mistero, sia nelle ultime poesie, sia in quelle giovanili dove si era raffigurato come Cristo-giovinetta nel martirio della Croce”.

L'opera è densa, ma mai troppo concettosa; è un lavoro accademico, ma trascende lo specialismo; inoltre non è mai oracolare ed è provvisto di chiarezza espositiva. Il libro è suddiviso in tre capitoli. Nel primo viene accostata Orgia di Pasolini con La filosofia del boudoir di Sade. Il boudoir è un luogo situato tra il soggiorno e la camera da letto, per intenderci. Viene analizzato il corpo come vittima e la corporeità come assoggettata al potere; vengono considerate la dicotomia dolore/piacere, il passaggio dal culto religioso al culto feticista, la donna seduttrice in Sade, la questione femminile nelle opere pasoliniane. Viene messo in evidenza che per Sade la vera schiavitù è l'accettazione della morale. Per quanto riguarda la questione femminile per Pasolini le donne erano "vittime e marionette" nelle mani del sistema, ma a livello autoriale probabilmente trascendeva i suoi limiti come uomo, che amava solo la madre e vedeva nelle altre donne delle rivali troppo emancipate, che gli rubavano i ragazzi di vita: forse nell'intimità Pasolini, come ebbe a dire Dacia Maraini, era moralista con tutti tranne che con sé stesso. Il capitalismo viene considerato da Pasolini come nuova religione. Viene citata anche l'ideologia del consumismo, il cosiddetto edonismo neo-laico. Per Pasolini "il sadomaso è soppressione di ogni limite", andare oltre i propri limiti, cercare di non porseli. Questo saggio ha una grande forza dialettica ed è in grado di far riflettere qualsiasi lettore, anche quello meno creativo. Se forse c'è un discrimine tra sadomaso come patologia e trasgressivo gioco di ruolo nell'ambito della normalità è la conoscenza dei propri limiti e non superarli. Per Pasolini invece il sadomasochismo forse era una via per il martirio. Non a caso il titolo della tesi di dottorato era "Drammaturgia del corpo patetico" pasoliniano. Viene da chiedersi se è lecita la libertà di opprimere o di essere schiavi. Il sadomasochismo per Pasolini era l'unica valvola di sfogo, l'unico modo di avere piacere in questa società. Katsantonis ottimamente evidenzia la distinzione tra godimento e piacere, sottolineando il sadomasochismo pasoliniano come impasto di Eros e Thanatos. Per Pasolini soffrire significava uscire da sé per poi ritrovarsi. L'autore dà per scontato naturalmente che sia Pasolini che Sade sono dei nichilisti attivi, cioè vogliono distruggere la morale comune e la borghesia perché poi qualcuno in futuro ricrei una nuova società. Il sadomasochismo pasoliniano, come evidenziato nel saggio, è espressione della volontà di potenza neo-capitalistica. Pasolini vorrebbe andare contro, ma anche lui deve comunque adattarsi alla società. Se per Karl Kraus "le perversioni sono metafore dell'amore" nelle opere di Pasolini il sadomasochismo è al contempo metafora e metonimia del fascismo.

Le pagine di questo bel libro generano molti dubbi e questo è naturalmente un merito del saggista. Forse uno dei limiti intrinseci di Sade e Pasolini è stato quello di aver dato sfogo a tutte le loro fantasie, di aver detto l'indicibile, di aver rappresentato l'impresentabile, ma a forza di eccessi si sono discostati troppo dalla realtà umana, in cui invece i sadomasochisti comuni si pongono delle restrizioni per disgusto, per morale, per dolore. In una delle lettere Sade alla moglie scriveva: «Sì, sono un libertino, lo riconosco: ho concepito tutto ciò che si può concepire in questo ambito, ma non ho certamente fatto tutto ciò che ho concepito e non lo farò certamente mai. Sono un libertino, ma non sono un criminale né un assassino». Un ottimo saggio come questo, bello corposo ed esauriente, porta a fare delle riflessioni e suscita molti interrogativi.

In Pasolini e in Sade il sadomaso è anaffettivo, non è mai in funzione dell'amare e dell'essere amati, del soddisfare o dell'essere soddisfatti. Inoltre in Pasolini e in Sade non viene mai pronunciato alcun "i can't" dagli schiavi, come di fatto in pratica avviene. Viene da chiedersi se si può davvero liberarsi della morale come in Pasolini e in Sade oppure se restano sempre dei residui atavici, magari sotto forma di sensi di colpa. Ma bisogna ricordare anche che il sadomasochismo pasoliniano scaturisce dalle limitazioni delle rappresentazioni del sesso all'epoca. Come scriveva Pasolini in "Le belle bandiere": "Io cerco di creare un linguaggio che metta in crisi l'uomo medio, nei suoi rapporti con il linguaggio dei mass media, per esempio".

Nel secondo capitolo viene studiata Porcile. Vengono messi in relazione il nazifascismo e il nuovo capitalismo. Non è un caso che i vecchi ex nazisti nel dopoguerra in America vennero messi ai vertici dei servizi segreti. Viene descritto il carattere di alterità del protagonista Julian. Spinoza discute con Julian della sua Etica, ma alla fine il filosofo abiura la sua opera perché ha prodotto come umanista il padre del protagonista e come tecnocrate il suo socio. Spinoza ammette che la Ragione è sempre ragione del più forte. L'autore sottolinea che per Pasolini la società capitalistica è un macello per uomini e animali. La domanda che sorge spontanea è quale sia il porcile vero? Quello di Julian o quello della società là fuori? Vengono citati anche Derrida, Deleuzee, Guatari, Artaud e il suo corpo senza organi. Nel terzo capitolo vengono paragonati il Calderón di Pasolini, La vita è sogno di Calderón de la Barca, Un sogno di Strindberg. Vengono analizzate la prima Rosaria e l'incesto, la Rosaria prostituta, quella sottoproletaria, quella medioborghese, infine quella prigioniera di un lager. La protagonista è succube del Potere: "obbedisce senza essere obbediente" in un ribellismo confuso ed è al contempo un "vaso semivuoto da riempire con il Bene borghese". Compare anche Enrique, studente sessantottino, che chiede asilo a casa dei borghesi. Ancora l'autore rimarca che tra il corpo e il potere c'è di mezzo un immaginario omologato. Viene da chiedere se ci sia un confine netto tra sogno e realtà. Non solo ma viene descritto "il concentrazionamento del mondo". L'autore dimostra tutta la sua cultura citando l'istituzione totale di Goffman, autore conosciuto dai sociologi in Italia più per il suo rituale dell'interazione e per la perdita di faccia. Bisogna ricordare però che anche nel 1960 Bruno Bettellheim nel Prezzo della vita aveva paragonato la società capitalistica a un sistema totalitario e nel 1964 Paul Goodman in La gioventù assurda aveva paragonato la civiltà dei suoi tempi a una corsa dei topi in una stanza chiusa. Ma perché Pasolini vedeva nel neo-capitalismo un inferno terreno? Una coscienza politica non era possibile perché la televisione aveva imposto l'ideologia del consumo. Ciò che preoccupava Pasolini non era il centralismo dello stato né le istituzioni repressive ma il neolaicismo imperante e il nuovo edonismo propinato dai mass media. Aveva già capito che la televisione era un agente di socializzazione, capace di influenzare con i suoi messaggi le idee delle persone e dunque era anche la causa primaria dell'omologazione, grazie a cui il potere produceva una standardizzazione dell'immaginario. I giovani di borgata avevano iniziato a vestirsi, a comportarsi e a pensare come "i figli di papà": non era più possibile distinguere un proletario da un borghese oppure un comunista da un fascista. Questo era frutto della "mutazione antropologica", termine preso a prestito dalla biologia. La mutazione genetica in biologia è determinata prima dalla variazione e quindi dalla fissazione di alcuni caratteri. Nel caso della "mutazione antropologica" la variazione delle mode e degli stili di vita era decisa nei consigli di amministrazione delle reti televisive e poi fissata con i messaggi subliminali della pubblicità. Pasolini sapeva perfettamente che i codici imposti dalla televisione diventavano subito comportamenti collettivi. La sottocultura di massa diventava interclassista. Tutti aspiravano agli stessi status symbol. Non si trattava più di appagare semplicemente dei desideri. Il nuovo uomo di massa doveva soddisfare dei falsi bisogni. I disvalori del consumismo nel giro di pochi anni impoveriranno l'Italia. Già allora stavano scomparendo le tradizioni di un tempo. Già allora non esistevano più le classi sociali. Tutti ormai erano diventati piccolo-borghesi. Infine è creativo davvero l'accostamento in Pasolini, Calderón de la Barca e Strindberg nel ritenere la nascita una colpa. Dopo questo eccellente saggio viene da chiedersi se Pasolini, che considerava il potere come dominatore del corpo e della sessualità sia datato, se forse aveva ragione Marcuse con la sua desublimazione repressiva: il potere che concede libertà sessuale per ridurre le probabilità di critica e rivoluzione. Quindi in definitiva un saggio da leggere assolutamente. Una lettura critica di questo lavoro è doverosa per pasoliniani e profani, insomma per tutti.

ott 182022

Enrico Brizzi (1974) è uno scrittore bolognese, amante della montagna, delle camminate e della natura. Si è laureato al Dams. Con questo romanzo si è fatto conoscere dal grande pubblico, ma l'autore non ha deluso mai neanche nei libri successivi, nonostante siano meno famosi. Ho letto altri libri e sono stati sempre piacevoli. Leggendo questo libro ci si può far trasportare dalla fantasia e ci può sembrare di camminare sotto i portici bolognesi insieme allo scrittore, ma questo romanzo è anche un tuffo al cuore per chi ha vissuto gli anni Novanta e vuole ricordarli. Oppure quest'opera è anche un modo per far conoscere ai giovanissimi come vivevano e i miti in cui credevano i loro genitori della generazione X.

Trama:

"Jack Frusciante è uscito dal gruppo" è un romanzo generazionale, pubblicato nel 1994. Innanzitutto il titolo è dovuto al fatto che Frusciante dei Red Hot Chili Peppers lasciò il gruppo. Il romanzo non è ideologico e sessuale come "Porci con le ali". Non è trasgressivo come "Altri libertini" di Tondelli, anche se Enrico Brizzi riconosce nello scrittore di Correggio un maestro. Pur avendo anche come punto di riferimento "Il giovane Holden" non è presente in questo romanzo il tour de force del gergo giovanile presente nell'opera di Salinger. Il protagonista Alex è un diciassettenne che frequenta un liceo classico bolognese e si innamora di Adelaide, che però non lo ricambia, anche se tra di loro nasce una tenera amicizia. La ragazza in questione è troppo presa dall'ansia di futuro, dovrebbe andare a studiare in America, non vuole impegnarsi, vuole essere libera e allo stesso tempo non vuole illudere nessuno. Mentre Alex è alle prese con la sua prima delusione sentimentale, si suicida un suo amico, più benestante di lui, più svogliato negli studi e più nichilista. Il suo amico era pieno di ragazze e di amici, era un assiduo frequentatore di discoteche, ma al suo funerale ci sono poche persone perché quel popolo della notte, quegli amici della fauna notturna non lo hanno accompagnato per l'ultimo viaggio e questa è una constatazione di fatto molto amara per il protagonista, che vuole dirci che il sesso facile e il divertimento sfrenato non sono sinonimi di amore e amicizia veri. Il romanzo è colmo di citazioni postmoderne, molto spesso ludiche. Non voglio spoilerare ulteriormente.

Recensione:

Si tratta di uno dei libri più divertenti e spassosi degli anni Novanta in Italia. Brizzi irrompe nel mondo della narrativa con freschezza, originalità, talento. Di solito gli scrittori italiani si perdono nelle descrizioni ossessive o nelle narrazioni minuziose: Brizzi giovanissimo riesce a dosare sapientemente, con maestria, narrazione e descrizione. Pensate che il libro ha venduto più di un milione di copie e persino Umberto Eco lo ha trattato in una sua Bustina di Minerva. Prima di acquistarlo avevo sentito parlare Brizzi al Maurizio Costanzo Show e mi aveva incuriosito. È sicuramente stato molto furbo, intelligente e capace Brizzi ad aver trasformato una cocente delusione amorosa in un libro. Tuttavia il romanzo, anche se mischia cultura bassa e cultura alta, non è commerciale o quantomeno non è stato scritto con l'intento di farne un best seller. Forse l'autore voleva solo scrivere un libro non noioso. Comunque sia, Brizzi ha avuto il merito di scrivere un libro che meglio di molti altri rappresenta la generazione X italiana. Molto azzeccata la scelta di mettere in copertina una bicicletta scassata, come a voler rappresentare una storia giovanile qualsiasi tra persone comuni. In parte mi ricorda anche il film Ovosodo, seppur ci siano delle differenze e nessuno abbia copiato da nessuno. Brizzi colpisce per il suo modo delicato e ironico di raccontare una vicenda adolescenziale agrodolce, ma colpisce anche per le sue sentenze e il fatto di non guardare in faccia nessuno: così scrive a proposito di Adelaide che sono le albechiare che ti fregano e a proposito del cattolicesimo scrive che sono le persone che si mettono in prima fila in chiesa a rovinare la religione cristiana, attaccando quindi frontalmente il perbenismo e la vuota apparenza. Insomma un libro non pretenzioso ma ben scritto, che merita il successo che ha avuto. Un libro quindi da leggere a tutti i costi. È in definitiva un romanzo che punta sulla leggerezza, ma che fa anche riflettere.

ott 182022

(Nella foto Pisa)

Ottiero Ottieri (1924-2002) è stato scrittore, poeta, sociologo e dirigente della Olivetti. È stato un autore importante. Non a caso fu un autore Einaudi. Anche Walter Pedullà nella sua monumentale "Storia della letteratura italiana" tratta Ottieri a più riprese. Il suo romanzo "Donnarumma all'assalto" fu un caso letterario, che trattava della disoccupazione meridionale in contrasto con le rigorose selezioni del personale delle industrie del Nord. Quel romanzo era autobiografico perché Ottieri lavorò alla Olivetti di Pozzuoli. Se da un lato la Olivetti era un'impresa all'avanguardia, dove trovavano impiego i migliori intellettuali e dove nessun dirigente guadagnava più di cinque volte degli operai, dall'altro anche questa azienda non poteva assumere tutti, doveva selezionare e quindi discriminare in un certo qual modo, escludere, compiendo delle ingiustizie umane e sociali. Ma Ottieri riuscì anche a rappresentare le contraddizioni intrinseche dell'alta borghesia, classe sociale a cui lui stesso apparteneva, ad esempio con il racconto lungo "I divini mondani".

Trama

"L'infermiera di Pisa" è un poemetto eccellente, in cui Ottieri tratta del suo ricovero a Pisa perché era maniaco-depressivo. Quando fu scoperta questa patologia Kraepelin la definì psicosi. In realtà oggi è classificato come un semplice disturbo dell'umore e basta appunto uno stabilizzatore dell'umore, assunto quotidianamente, per curare efficacemente i pazienti. Il poeta andò così in cura dallo psichiatra Cassano, dopo essere stato per diverso tempo curato da un analista junghiano inutilmente in Svizzera. Per la cronaca Cassano era uno dei migliori studiosi della depressione ed era uno psichiatra organico, esperto di psicofarmaci. In quest'opera viene narrata l'infatuazione per una infermiera pisana, ma vengono anche descritti gli sbalzi d'umore, gli stati mentali di Ottieri tra citazioni colte, erotismo, invettive, resistenze psicologiche alla cura. Da una parte abbiamo l'amore per l'infermiera e dall'altra abbiamo la neurochimica. Sullo sfondo c'è Pisa con i suoi lungarni, la sua vita di provincia, l'università, le sue scuole di eccellenza. In questo libro vengono perciò trattati in modo esemplare sia l'innamoramento non corrisposto che la sofferenza psichica.

Recensione: