feb 032019

Al doganiere dichiaro

una scatola d’ovomaltina,

frutta secca, piselli sotto vuoto;

a mio modo solenne, poi,

due bottiglie di vino.

Taccio invece di te, della tua foto

nascosta fra i documenti.

Annuisce contento:

mi crede sano.

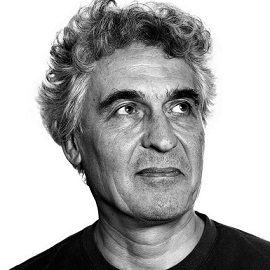

(Fabio Pusterla, Al doganiere dichiaro)

La frontiera, quella vera dei gendarmi, dà l’occasione a Fabio Pusterla per parlare di un’altra frontiera, ben diversa e irriducibile, tra io e gli altri (mondo); che, qui, in questa poesia si risolve in maniera simpatica, elevando negli ultimi versi l’io che evoca l’assenza. Assenza che trasmigra in una foto: bagaglio non dichiarato presente nel segreto del cuore - frontiera dell'intimità.

gen 192019

Così si percorre la vita,

con l’ansia del commensale

tra portate che non arrivano.

Si mangia molto pane e si beve,

molto si conversa di favolosi cibi,

universi d’origano, foreste

d’inauditi sapori. È già tardi

e sul limitar del pasto

in un deserto di molliche dalle segrete forme

(e questo è un piede sinistro, si vede)

la nera morte araba ci congeda.

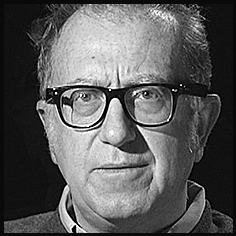

(Valerio Magrelli, Così si percorre la vita, da Ora serrata retinae)

Il paragone è, in questa poesia, tra una vita vissuta – aspettando la morte – e il volgere di un pranzo, cui segue l’immancabile caffè (la nera morte araba). La tavola, il nostro piccolo mondo si trasforma in un mondo più grande, dove si esplica il consumo di cibo e di tempo. Tra una portata e l’altra, tra universi d’origano (benessere) e foreste di inauditi sapori (incertezza esistenziale, ricerca infinita del buon sapore), si arriva all’inevitabile deserto di molliche e di un piede in senso figurato ‘funesto’. Il pranzo è servito, anche il conto.

gen 142019

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.

(Jacques Prévert, Parigi di notte, Poesie d'amore, Parma, Guanda 1991)

L’amore di Prévert per la sua Parigi è resa in questa breve poesia nella bellezza della semplicità. Parigi è paragonata ad una donna seducente, resa ancor più affascinante dalla luce fioca dei fiammiferi. Nel buio della notte, l’umile fiamma dei fiammiferi riassume e illumina un mondo interiore ed esteriore. Prévert condensa il ricordo di un momento di felicità in quelle sottili fiamme, quasi a soddisfare un bisogno di memoria che non vuole un sussulto brusco di immagine del presente, bensì una lieve e indelebile traccia di vero amore.

gen 062019

Alla fine mi sono fatto

Terra, ulivo, aria di meridione

scevro, d’ogni ambizione sarò pietra di muretto

di confine.

(Cosimo Russo, Terra)

Nel Salento i muretti a secco delimitano le campagne; vere opere d’arte si presentano agli occhi di chi li osserva come un ordine prestabilito, un sistema di segni che svelano il fondo nascosto di ogni cosa; sono pagine di principio e di fine, di storia di civiltà contadina. I muretti conoscono il vento madido dello scirocco, il volo giocoso dei passeri, la spocchia delle gazze; offrono riparo alle lucertole e ai docili serpenti di campagna.

Cosimo Russo fonda sulle pietre grigie ed eterne dei muretti la sensazione, la vocazione ad essere tutt’uno con la Natura, con la parola che accoglie se stesso e il di fuori, istituendo alterità e identità. Stabilendo tra se stesso e la vita, tra la Natura e l’inconoscibile, il confine della germinazione della vita, un luogo quasi posto a zero.

dic 082018

Tu non sei più vicina a Dio

di noi; siamo lontani

tutti. Ma tu hai stupende

benedette le mani.

Nascono chiare a te dal manto;

luminoso contorno:

Io sono la rugiada, il giorno,

ma tu, tu sei la pianta.

Sono stanco ora, la strada è lunga

perdonami, ho scordato

quello che il Grande alto sul sole

e sul trono gemmato,

manda a te, meditante

(mi hai vinto la vertigine).

Vedi: io sono l’origine,

ma tu, tu sei la pianta.

Ho steso ora le ali, sono

nella casa modesta

immenso; quasi manca lo spazio

alla mia grande veste.

Pur non mai fosti sola,

vedi: appena mi senti;

nel bosco io sono mite vento,

ma tu, tu sei la pianta.

Gli angeli sono tutti presi

da un nuovo turbamento:

certo non fu mai così intenso

e vago il desiderio.

Forse qualcosa ora s’annunzia

che in sogno tu comprendi.

Salute a te, l’anima vede:

ora sei pronta e attendi.

Tu sei la grande, eccelsa porta,

verranno ad aprirti presto.

Tu che il mio canto intendi sola:

in te si perde la mia parola

come nella foresta.

Sono venuto a compiere

la visione santa.

Dio mi guarda, mi abbacina…

Ma tu, tu sei la pianta.

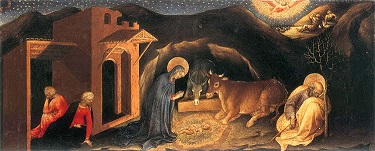

(Rainer Maria Rilke, Annunciazione. Le parole dell’angelo)

Maria, madre di Dio, madre di Gesù, ma soprattutto Maria è la Madre e l’immagine di ogni madre (Verlaine). Maria ha una presenza di rilevo nella letteratura con una quantità considerevole di composizioni poetiche che spesso si fanno preghiera, a volte invece frutti di autentico genio. Rilke ci presenta un incontro, tenero e sublime, tra l’angelo e Maria. L’angelo riconosce in Lei la grandezza che ha vinto la vertigine, la grande eccelsa porta, la pianta. Dio lo guarda e lo copre di luce intensa che è parola e comando, missione divina.

Fa tenerezza quest’angelo che prova timore, è quasi impacciato, turbato come tutti gli angeli, davanti a Maria. Eppure, Maria già conosce ciò che l’angelo porta in annunciazione, non si scompone, prepara le sue mani benedette a contenere il Bambino, dispone il suo corpo in atteggiamento coraggioso e di ubbidienza a Dio.

È lei la Madre, silenziosa ed eloquente, simbolo e memoria di quella madre che, come esperienza lieta o triste, ognuno di noi conserva nel suo cuore.

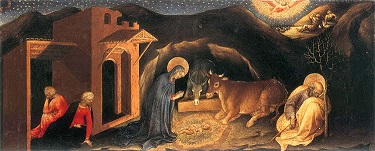

dic 022018

Immagina, col fiammifero acceso, quella sera, la grotta,

e per sentire freddo ricorri alle fessure del piancito,

bastano le stoviglie per provare la fame,

quanto al deserto, è ovunque, in ogni dove.

Immagina, col fiammifero acceso, la grotta

a mezzanotte, il falò, silhouette di oggetti

e di animali, e, il viso nelle pieghe di un telo stazzonato,

anche Maria, Giuseppe e il Bimbo infagottato.

Immagina tre re, le carovane prossime alla grotta,

anzi tre raggi diretti su una stella,

cigolìo di carriaggi, sonagli tintinnanti

(quel bimbo non si è ancora guadagnato

rintocchi di campane nel turchino addensato).

Immagina che per la prima volta, di là dal buio

di uno spazio infinito, Dio ravvisi se stesso nel Figlio

fatto Uomo: un senzatetto in un altro negletto.

(Josif Brodskij, Immagina, col fiammifero acceso, quella sera, la grotta)

È nato un bambino in una grotta. È Infagottato e stretto al seno di Maria, con Giuseppe che attesta la grandezza dell’evento della nascita. C’è un fiammifero nell’immaginazione del poeta che riproduce in miniatura quella luce di tanti secoli fa. Manca il freddo di quella sera, e per sentirlo invita a ricorrere alle fessure del pavimento. Per provare la fame, invece, basta osservare le pentole. Il deserto c’è, c’è sempre, ovunque, non è necessario immaginarlo.

Brodskij rivede la sacra scena della nascita di Cristo nella sua condizione esistenziale: gli basta un fiammifero per attualizzare il tempo e raffigurarlo in un nuovo inizio estraniante ed evocativo. La ‘ritrattazione’ della scena sta a significare una comparazione per verificare cose simili e dissimili che riguardano entrambi: Gesù e il poeta, in senso lato Gesù e l’uomo.

Scrive: «Quel bimbo non si è ancora guadagnato/ rintocchi di campane nel turchino addensato», vale a dire non si è ancora guadagnato la gloria che Egli stesso si darà con l’esemplarità della sua breve vita. Non una gloria per diritto divino, ma una gloria conquistata con i patimenti e le fatiche.

Il poeta inserisce i due versi citati, nell’ultimo della terza strofa e nel primo della quarta, in una parentesi tonda.

Perché ricorre al segno ortografico della parentesi?

La risposta va ricercata forse nell’intenzione del poeta di evidenziare il concetto della proposizione che dà sostanza al disegno divino: un inciso anche visivo che deve significare l’importanza dell’evento.

Perché disgiunge i due versi?

Forse ad intendere un’interruzione del tempo di narrazione e di contemplazione; una pausa che il lettore deve affrontare per comprendere bene ciò che viene detto, così come ha dovuto fare il poeta, per necessità di cristallizzazione di sacralità. Infine, scrive. «Immagina […] che Dio ravvisi se stesso nel Figlio/fatto Uomo: un senzatetto in un altro negletto». Dio che ravvisa sé stesso nel figlio trascurato, senza un tetto come tanti altri.