nov 252018

Bianchi paesi e bianchi

cimiteri,

folto d’uve e di croci,

salso vento greco e fiero

gelsomino di Spagna,

onda di luna piena musicale,

mia terra, mia piccola patria,

strale ti fai,

(così rapida precipita la notte)tà.

(Ercole Ugo D’Andrea, La piccola patria)

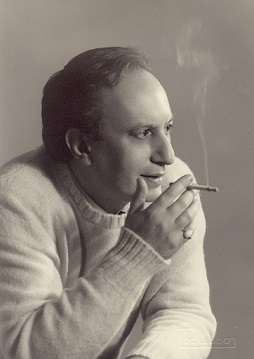

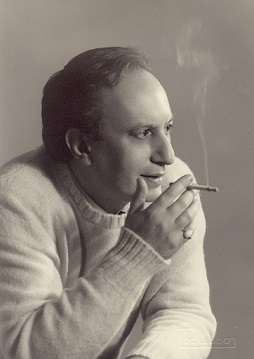

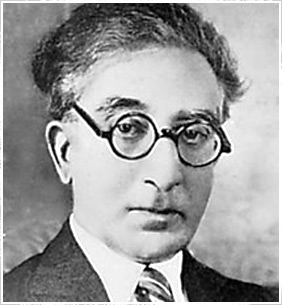

Ercole Ugo D’Andrea nacque nel 1937 a Galatone, cittadina del Salento. Intrecciò rapporti di amicizia con Macrì, Betocchi, Luzi e Ramat. Poeta riservato e di grande sensibilità, galantuomo e custode di una letteratura buona in tracce di gentilezza e di gradevole liricità. Il suo linguaggio moderato, umano e religioso, tocca un alto grado di perfezione per copia e scelta di vocaboli, per regolarità di costruzione e unità di tonalità anche musicali. D’Andrea amava starsene nel minuto, nei dettagli di una vita fin troppo lineare di un tempo salentino che non ha uguali, né simili in altri tempi geografici o di immaginazioni. Il suo tempo era scandito negli affetti e valori umani, in un dispiegarsi di sole mediterraneo che risorge nella libertà del tempo in ogni alba. Guardava come l’immenso universo si rispecchiava in un angolo ovattato del Salento, nella sua Galatone, dove morì nel 2002.

Nel 1981 compose la poesia La piccola patria, dopo aver percorso in lungo e largo il salento. Un matto e disperato girovagare non lo portò a scoprire il disagio economico e sociale di una terra alle prese con i problemi di sempre, anzi ammirò paesaggi di mare e di campagna, l’indole compassionevole della gente in Bianchi paesi e bianchi cimiteri,/folto d’uve e di croci,/salso vento greco e fier.

nov 172018

«Signor maestro, che le salta in mente?

Questo problema è un’astruseria,

non si capisce niente:

trovare il perimetro dell’allegria,

la superficie della libertà,

il volume della felicità

Quest’altro poi

è un po’ troppo difficile per noi:

Quanto pesa una corsa in mezzo ai prati?

Saremo certo bocciati!»

Ma il maestro che ci vide sconsolati:

«Sono semplici problemi di stagione:

Durante le vacanze

Troverete la soluzione».

(Gianni Rodari, Problemi di stagione, da ‘Filastrocche in cielo e in terra’, Einaudi, Torino 1972)

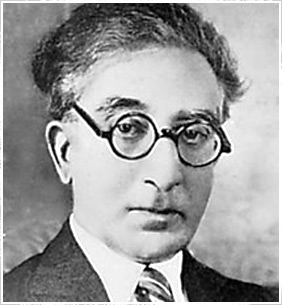

Gianni Rodari (1920-1980) è uno dei più importanti autori per l’infanzia. Ebbene, questa stupenda e immaginifica poesia, cari lettori adulti, leggetela ai vostri figli, nipoti, bambini: dà il senso della bellezza delle cose della vita. E a voi un po’ più grandicelli farà bene ripensare le cose genuine, l’innocenza dei bambini. Non può nuocervi. Certamente, vi farà pensare di improvvisarvi geometra nel delimitare e calcolare il perimetro dell’allegria e darne il risultato… ma, quale risultato, espresso in quale misura, facendo riferimento a quale legge della geometria?

Provate a dare una risposta e forse sarete riusciti a intravedere una luce di fantasia che va oltre ogni misura. Buona fantasia!

nov 112018

La poesia è fumo:

come tali olfattivi orgasmi

può provocare, o puzze pituitarie.

Fumosa in essenza, può elevarsi

a nube purpurea, iridescente,

stagnare come nebbia pavese.

L’inconsistenza è nota, teorizzata:

e, dal tramonto rossastro al rutto

putrescente, non v’è che lo stolto che s’illuda

ispirato da potenza superna

(l’escursionista, sulla collina rinzeppata

di scorie nucleari, aspira l’aere

con voluttà). La nullità del poeta è eterna,

irredimibili, neppure drammatica; sopporta

i chiacchiericci delle gazze, i fastidiosi

cicalecci, i piccioni tubanti; la poesia

è infine, mi dici, scaldabagno

di pediluvianti illustri.

Tutto ciò è ampiamente dimostrabile.

(Fabio Pusterla, C.D.D.)

Il titolo C.D.D. di questa poesia di Pusterla significa Come dovevasi dimostrare, ovvero ciò che è ipotizzabile è allo stesso modo dimostrabile con assoluta verità. Il poeta abbatte e distrugge l'esercizio poetico di moda e di convenienza, assimilabile a un canone di poesia stantio e putrido. Fumo quindi, soltanto fumo per definire la poesia, sia quella del tramonto rossastro, ovvero del più volgare disgustoso ‘poetese’, sia quella più antiaccademica simile a un rutto putrescente.

Solo il dilettante (l’escursionista) può illudersi che la mitica ‘aura’ dell’opera d’arte non sia fumosa o puzzolente, e che il discorso poetico sia migliore dai chiacchiericci delle gazze.

La poesia è fumo che può elevarsi a nube oppure come nebbia. L’inconsistenza tra fumo e nebbia è teorizzata e assimilata. Rimane un dubbio: e se la poesia fosse aria rarefatta di alta montagna?

ott 282018

Farla non puoi, la vita,

come vorresti? Almeno questo tenta

quanto più puoi: non la svilire troppo

nell’assiduo contatto della gente,

nell’assiduo gestire e nelle ciance.

Non la svilire a furia di recarla

così sovente in giro, e con l’esporla

alla dissennatezza quotidiana

di commerci e rapporti,

sin che divenga una straniera uggiosa.

[1913, traduzione di Nicola Crocetti]

Costantino Kavafis (1863-1933), poeta e giornalista greco. Si autodefinì un “poeta storico”, poiché riprese la memoria storica dando voce a figure storiche dimenticate o fittizie. Il poeta avvertì l’urgenza di leggere il passato, ma soprattutto la memoria privata e del suo modo di essere omosessuale.

La sua poesia è evocativa, e la sua produzione erotica accenna, sospira, crea atmosfere, così elegante e soffice come un batuffolo di cotone che può lenire ogni dolore in rapporto al rimpianto e al ricordo. A Kavafis interessano i tempi vuoti, i tempi perduti, i contrattempi, gli arresti di tempo, gli errori, i rimandi, che provocano nell’immediatezza di un tempo trascorso un sussulto di ulteriore domanda sul senso della vita.

Nella poesia Quanto più puoi manifesta il concetto di vita, la quale non può essere ‘fatta’ in concordanza alla dissennatezza quotidiana; tuttavia si può tentare di non svilirla, renderla magnifica in relazione alla sua stessa essenza di ‘complessa semplicità’ corporea e spirituale. La vita, in fondo, non è altro che una macchina perfetta che può dare il meglio di se stessa nella produzione continua di vita a condizione che sia messa a punto nelle parti meccaniche del sentimento, affinché quest'ultimo non generi un’alterazione naturale del desiderio. La vita è un desiderio che si alimenta con il vivere, con il rischio però di esporla (avvilirla) ai commerci e rapporti, dove ciò che è compiuto è privo di senso e che niente ha valore in sé. Moderazione e attenzione dunque a non svilirla.

ott 142018

Vanini

Empio ti dissero! Con maledizioni

Oppressero il tuo cuore e ti legarono

E ti diedero alle fiamme,

Uomo santo! Perché poi non tornasti

A scendere in fiamme dal cielo, per colpire

La testa dei blasfemi e non chiamasti la tempesta;

Affinché le ceneri dei Barbari

Via dalla terra, via dalla patria gettasse!

Ma quella che vivendo amasti, che ti accolse,

Morente, la sacra natura, dimentica

Il fare degli uomini e i tuoi nemici

Tornarono, come te, all’antica pace.

(Friedrich Hölderlin, Vanini, Canto e follia, trad. a cura di Luca Crescenzi e Gio Batta Bucciol, RCS 2001)

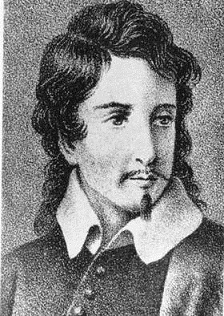

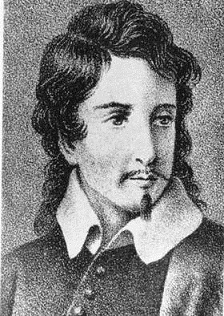

Hölderlin ribadisce la sua visione panteista ricordando il filosofo naturalista italiano Giulio Cesare Vanini (1585-1619) condannato al rogo come eretico a Tolosa. Non ha dubbi il poeta su Vanini e cesella con un punto esclamativo il verso: Uomo santo, accolto dalla sacra natura. La sacralità della natura è indiscutibile, nonché vera religione. Vanini non amò Dio ma la natura, ed in essa morì. Hölderlin benedice ed esalta la morte del filosofo che non è sacrificio né martirio ma un giusto ritorno nel ventre di una natura sacra che è madre e padre, ma soprattutto ausiliatrice e consolatrice degli inganni umani, esaltatrice della vita, regolatrice del finito e dell’infinito. Vanini brucia nelle fiamme di un inferno che già era in lui ed in lui diventa altare di sacralità della propria morte fra le braccia della natura. Si potrebbe ipotizzare la sua morte come un ‘Inno al male’, in cui il male è inferto con voluttà, contemplato con compiacimento, una sofferenza che paradossalmente genera amore, compassione e perdono. Dunque, l’unica vera legge è la Legge della Natura, le altre leggi, ovvero le religioni storiche, non sono considerate altro che ‘finzioni ed illusioni’.

La prima qualità di un onest’uomo è il disprezzo della religione, che ci vuole timorosi della cosa più naturale del mondo, che è la morte, odiatori dell’unica cosa bella che il destino ci ha dato, che è la vita, e aspiranti a un cielo di eterna beatitudine dove vivono solo i pianeti, che non godono né di premi né di condanne, ma del loro moto eterno, nelle braccia del vuoto. Siate forti come i saggi dell’antica Grecia e guardate alla morte con occhio fermo e senza paura. Gesù ha sudato troppo aspettandola. Che cosa aveva da temere, d’altra parte, poiché sarebbe risuscitato? (Umberto Eco, L’Isola del giorno prima)

ott 072018

(Jan Steen, Il maestro di scuola)

Gli ho chiesto di quei tempi,

quando ancora eravamo così giovani,

ingenui, impetuosi, sciocchi, sprovveduti.

È rimasto qualcosa, tranne la giovinezza

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto se sa ancora di sicuro

cosa è bene e male per il genere umano.

È la più mortifera di tutte le illusioni

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto del futuro,

se ancora lo vede luminoso.

Ho letto troppi libri di storia

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto della foto,

quella in cornice sulla scrivania.

Erano, sono stati. Fratello, cugino, cognata,

moglie, figlioletta sulle sue ginocchia,

gatto in braccio alla figlioletta,

e il ciliegio in fiore, e sopra quel ciliegio

un uccello non identificato in volo

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto se gli capita di essere felice.

Lavoro

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto degli amici, se ne ha ancora.

Alcuni miei ex assistenti,

che ormai hanno anche loro ex assistenti,

la signora Ludmilla, che governa la casa,

qualcuno molto intimo, ma all'estero,

due signore della biblioteca, entrambe sorridenti,

il piccolo Jas che abita di fronte e Marco Aurelio

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto della salute e del suo morale.

Mi vietano caffè, vodka e sigarette,

di portare oggetti e ricordi pesanti.

Devo far finta di non aver sentito

- mi ha risposto.

Gli ho chiesto del giardino e della sua panchina.

Quando la sera è tersa, osservo il cielo.

Non finisco mai di stupirmi,

tanti punti di vista ci sono lassù

- mi ha risposto.

(Wislawa Szymborska, Il vecchio professore, Due punti, Adelphi 2006)

In questa poesia della poetessa polacca ci sono i tratti costitutivi della sua scrittura, vale a dire l’ironia, l’umorismo, l’invenzione linguistica, la leggerezza, l’attenzione al dettaglio, la capacità di sorprendere con un inconsueto approccio alle semplicità della vita che molto spesso sono per pigrizia tralasciate e non vissute intensamente.

Il vecchio professore risponde alle domande con fermezza, consapevole della molteplicità dei punti di vista che ci sono lassù, nel cielo.

Quel cielo che è lo specchio di Dio e che riflette le opinioni multiformi e contrastanti, distinte e irrilevanti, gaudiose e maledette, buone e cattive. Quel cielo le conserva e le classifica; pone la riflessione del pensiero in luce di saggezza, seppure non sempre la luce sia chiara e limpida per inosservanza e indolenza degli uomini - custodi vulnerabili della percezione, guardiani degli angeli caduti, lupi siderali.

Lo stupore è di chi osserva e crede nella luce e nelle cose della natura; non soggiace alle leggi materiali, ingabbia gli occhi, sostiene un'emozione di conoscenza. Il vecchio professore lo sa bene.