set 302018

(Carlo Follini, Contadina nell'aia, olio su tavola)

Al cader delle foglie, alla massaia

non piange il vecchio cor, come a noi grami:

che d'arguti galletti ha piena l'aia;

e spessi nella pace del mattino

delle utili galline ode i richiami:

zeppo, il granaio; il vin canta nel tino.

Cantano a sera intorno a lei stornelli

le fiorenti ragazze occhi pensosi,

mentre il granturco sfogliano, e i monelli

ruzzano nei cartocci strepitosi.

(G. Pascoli, Le galline)

In autunno, quando coloro che non sono contadini vivono di stenti, la massaia invece ha l’aia piena di galletti, che le forniscono carne e uova. Il grano e il vino sono ben riposti nel granaio e nel tino.

C’è da mangiare e da vivere in allegria. A sera, le giovani, mentre spannocchiano il mais, cantano, anche se un velo di preoccupazione sembra adombrare i loro pensieri (occhi pensosi) e i ragazzi saltellano sulle foglie secche.

Altri tempi.

set 232018

Musica prima di ogni altra cosa,

e perciò preferisci il verso Dispari

più vago e più solubile nell’aria

senza nulla che pesi o posi.

Bisogna pure che le parole

tu le scelga non senza qualche equivoco:

nulla è meglio del canto ambiguo, dove

l’Indeciso al Preciso si sposa.

Sono i begli occhi da dietro un velo,

la gran luce che trema a mezzogiorno,

è, per un tiepido cielo d’autunno,

la farragine azzurra delle stelle!

La Sfumatura è ciò che ci vuole,

non il Colore, soltanto l’alone!

Oh, fidanzi la sfumatura sola

il sogno al sogno, il flauto al corno!

Fuggi l’Arguzia che assassina,

lo Spirito tagliente e il Riso impuro

per cui piangono gli occhi dell’Azzurro,

tutto aglio bi bassa cucina!

Strangola l’eloquenza, e sull’aire

di questa energia, fa attenzione

che la Rima abbia un po’ di discrezione,

altrimenti, dove andrà a finire?

O chi dirà i torti della Rima!

Quale fanciullo sordo o negro folle

ci forgiò questo gioiello da un soldo

vacuo e falso sotto la lima?

Musica e sempre musica ancora!

Sia il tuo verso la cosa che dilegua

e senti che con anima irrequieta

fugge verso altri cieli, altri amori.

Sia il tuo verso la buona avventura

sparsa al vento frizzante del mattino

che porta odori di menta e di timo…

E tutto il resto è letteratura.

(Paul Verlaine, Arte poetica, Poesie a c. di Luciana Frezza, Rizzoli 2016)

Musica prima di ogni altra cosa, appunto! Musica e armonia di parole e di lingua. L'invito è di spogliarsi dell'eccesso, dagli 'abiti linguistici' che debordano inutilità di bellezza. La parola deve suggerire, avere una particolare forza allusiva, in linea con i canoni della poesia simbolista che deve produrre suggestioni più che descrizioni, fatta di impalpabili realtà. L’atmosfera dell’irrealtà deve espandersi con le sfumature dei colori. La poesia deve ripudiare l’espressione concettuosa (L’Arguzia) e ogni forma di tecnica retorica e superata, e ancora bandire dai versi l’eloquenza, vecchio e logoro strumento della poesia.

set 152018

Da ragazzo, Theodore, sedevi per lunghe ore

sulle rive del torbido Spoon

con gli occhi profondi fissi sulla tana del gambero,

aspettando che apparisse spingendo la testa,

prima le antenne ondeggianti, come fili di fieno,

e poi il corpo, colorato come steatite,

gemmato con occhi di giada.

E tu domandavi, come rapito,

che cosa sapeva, che cosa desiderava, e perché mai vivesse.

Ma più tardi guardasti uomini e donne

nascosti nelle tane del fato fra grandi città,

osservando le loro anime uscire,

in modo da poter vedere

come vivevano, e per che cosa,

e perché strisciassero così in faccende

sulla distesa di sabbia dove l’acqua vien meno

quando l’estate declina.

(Tratto da E. Lee Masters, Antologia di Spoon River,

Einaudi, Torino 2009)

Tana per il gambero, casa per gli uomini. Entrambe sono luogo di protezione per una vita tranquilla, ma soprattutto ‘tane del fato’. C’è da chiedersi perché ‘tane del fato’? In verità, considerare un luogo preciso di abitazione del ‘fato’ appare un azzardo, non spiegabile, nonostante sia apprezzabile la similitudine gambero/uomo. La poesia di Masters, con questa indeterminatezza ed enigmatico significato del destino come luogo di esistenza, ci dice che non vi è alcun motivo per sperare nell’inesistenza del fato, addirittura ne attesta la residenza. Insomma, nulla di serio, tutto vacuo e tutte le cose umane sono tristi e deplorabili. Forse!? Mi pare che ridere sia impossibile; no, no, conviene invece ridere per giustificare la tristezza e riconoscere come l’immensità che caratterizza un orizzonte privo di confini sia almeno consolatoria, pur in assenza di possibilità definitorie. Tuttavia, si deve avere il buon senso di salvare il tragico (fato), altrimenti quale bussola si possiederebbe nella vita?

lug 142018

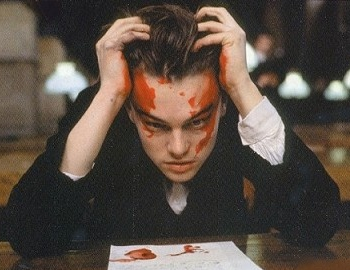

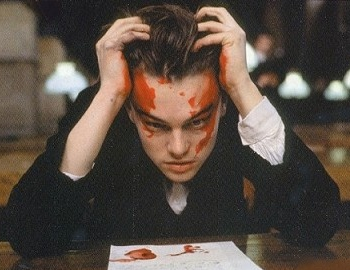

Un tempo, se mi ricordo bene, la mia vita era un festino in cui

tutti i cuori si aprivano, tutti i vini scorrevano.

Una sera, ho preso la Bellezza sulle mie ginocchia. – e l’ho

trovata amara. – E l’ho ingiuriata.

(Arthur Rimbaud, Una stagione in Inferno)

Ingiuriare la bellezza, offenderla per ciò che manifesta nelle sue forme di visibilità e di interiorizzazione. La Bellezza è inganno perché è il fondo nascosto di ogni cosa. Frequentare Rimbaud vuol dire mettere in discussione tutto di sé, divorarsi, essere oltraggio e scandalo.

L’Inferno è la parte migliore di noi stessi: luogo di sangue e spirito di maledizione in contrapposizione all’accomodante benedizione del Paradiso, abitacolo dei santi. Non appartiene a Dio ma ai poeti, a tutti coloro che nell’esercizio della scrittura infiammano la parola di un verbo che va oltre la sterile sacralità dell’invenzione di Paradiso, che invece è noia, assuefazione, inutile bellezza, metamorfosi dello spirito di Dio, luogo estraneo.

lug 072018

A Roma sepolta nelle sue rovine

In Roma cerchi Roma, o pellegrino

e proprio in Roma Roma non ritrovi

le vantate muraglie, morti covi

sono, e di sé sepolcro l’Aventino.

Giace, dove regnava, il Palatino;

son limitate dal tempo le medaglie;

sembrano più macerie di battaglie

degli evi, che blasone del latino.

Solo è restato il Tevere, corrente

che bagnò la città: or sepoltura,

la piange con funesto suon dolente.

Roma, da quella gloria così pura

fuggì ciò ch’era saldo e solamente

il fuggevole ormai permane e dura.

(Francisco de Quevedo, Sonetti amorosi e morali, a cura di V. Bodini, Passigli 2001)

Dov’è la grandezza di Roma? si chiede Francisco de Quevedo (1580-1645). Quando la terra di un popolo fiorisce, i poeti cantano e mostrano la vita. Roma ha le foglie degli alberi bruciate dai secoli e le mura intrise di interrogativi. I palazzi dialogano con il cielo della storia. Le pietre insistono sul tempo. Roma è città che muta aspetto, che della gloria pura ora fugge e solamente il fuggevole permane e dura.

Dei suoi secoli è forse stanca?

Goethe c’è ne dà una ragione: «In Roma si trovano vestigia di una magnificenza e di uno sfacelo che superano, luna e l’altro, la nostra immaginazione. Ciò che hanno rispettato i barbari, l’han devastato i costruttori della nuova Roma».

giu 302018

(Jaques Callot, L’albero degli impiccati)

Ballata degli impiccati

Fratelli umani che ancora vivete

non abbiate per noi indurito cuore,

ché se pietà di noi miseri avete

grazia da Dio ve ne verrà maggiore.

In cinque, sei, qui appesi ci vedete;

quella carne, che troppo abbiam nutrita,

da tempo è divorata, imputridita,

e noi, ora ossa, sarem cenere e polvere.

Della nostra sventura non si rida;

pregate Iddio perché ci voglia assolvere!

Se vi chiamiam fratelli non dovete

disdegnare tal nome, anche se fummo

messi a morte dal boia: voi sapete

che gli uomini hanno tutti poco senno;

per noi, poiché siam morti, intercedete

presso il figluolo di Maria, Gesù,

che la sua grazia ci spenga la sete,

e ci preservi dalla nera folgore.

Siam morti, uom non ci molesti più;

pregate Iddio perché ci voglia assolvere!

La pioggia ci ha lavati e lisciviati,

e il sole dissecati e fatti neri;

le piche e i corvi gli occhi ci han cavati,

e strappato dal cranio e ciglia e peli.

Non ci è dato ristare un sol momento;

e di qua e di là, a mutar il vento,

senza posa balliamo a suo piacere;

ditàli siam, dai becchi crivellati.

State lontani dai nostri peccati,

pregate Iddio perché ci voglia assolvere!

O Principe di tutto, Gesù eterno,

fa’ che non ci abbia in sua balía l’Inferno:

tra quello e noi nulla sia da risolvere.

Uomini, qui non c’è scherzo né scherno;

pregate Iddio perché ci voglia assolvere!

(François Villon, Poesie, trad., intr. e cura di Luigi de Nardis, Feltrinelli, terza edizione 2009)

La Ballata degli impiccati (Ballade des pendus) è una poesia di François Villon, nato a Parigi nel 1431, la data di morte è incerta, probabilmente dopo il 1463. La sua vita è avvolta nel mistero, c’è chi lo accredita come bon follastre; altri invece gli attribuiscono avventure e convivenze con la criminalità. C’è ancora un’altra leggenda che lo vuole romantico, peccatore che si pente e si inginocchia. Il Testament, da cui è tratta la ballata, è un’opera governata dal disordine logico ma in coerenza con la fantasia e lo spirito di Villon. La sua poesia è tutto, sta in ogni cosa della vita, ma è anche al di fuori di essa, imbevuta di spirito perverso oppure di virtù, che sfugge ad ogni critica funzionale dei canoni della letteratura.

Villon mi piace per la sua vita zingaresca, per le sue contraddizioni: un poeta che abitava la poesia a modo suo, in maniera incondizionata, senza sottrarsi dalla fatalità dell’eterogenesi dei fini. Va anche ricordato il periodo storico in cui visse, dove l’incubo della guerra dei cento anni era appena trascorso e la Francia era allo stremo: briganti terrorizzavano la gente nelle campagne, la miseria andava a braccetto con le epidemie, le temperature rigide dell’inverno incidevano ulteriormente sullo stato di salute della popolazione. L’assassinio era un’abitudine, saccheggi dappertutto, dilaganti ruberie. La vita umana era tenuta in poco conto, contava la sopravvivenza a tutti i costi.

Certamente, non era un poeta damerino, incipriato e truccato a cantare l’amore stonato dei nobili e di qualche giovinetta. Era un uomo che doveva sopravvivere alle avversità della storia e della sua vita; nonostante ciò gli fu possibile condurre studi universitari fino a diventare maître ès arts e impiegarsi come scrivano nell’ambiente ecclesiastico e giudiziario. Nel 1455 uccise un prete: fuggì, ma fu graziato, tornò a Parigi ma ben presto dovette lasciare la città per aver compiuto con altri compagni un furto al Collège de Navarre. Tutta la sua vita fu costellata di episodi di questo tipo. Fu colpito da una condanna a morte, poi commutata nell’esilio. Dopo il 1463 non si hanno più notizie.

La voce narrante del testo è quella dei morti impiccati, i quali si rivolgono ai vivi con l’intento di ottenere perdono e considerazione di misericordia per i peccati commessi, poiché la durezza di cuore e la mancanza di compassione sarebbero i peggiori dei peccati. State lontani dai nostri peccati,/pregate Iddio perché ci voglia assolvere! La morte, data qui dalla giustizia umana, seppure conclusiva di pena per un’azione peccaminosa è al contempo condanna di se stessa per eccesso di interpretazione della giustizia.

Il Villon scavezzacollo, organizzatore di burle e di bevute in osteria, frequentatore di cattivi soggetti, non rinnega le sue azioni, né le giustifica, vuole pietà per i suoi impiccati straziati dalle piche e dai corvi, comprensione e uguaglianza per il loro destino umano fatto di follie e di dolore, non in nome di Dio, di cui sono figli, ma in quanto creature corruttibili e periture.