giu 232018

Le parole

Stare attenti alle parole,

anche a quelle miracolose.

Per le miracolose diamo il meglio,

brulicano alle volte come insetti

lasciando non un pizzico ma un bacio.

Possono essere buone come le dita.

Possono essere affidabili come le rocce

su cui mettiamo il sedere.

Ma possono essere sia margherite che ferite.

Eppure io le amo.

Sono colombe cadute dal soffitto.

Sono sei arance sacre appoggiate in grembo.

Sono gli alberi, le gambe dell’estate,

e il sole, con il suo volto appassionato.

Eppure spesso mi deludono.

Ho così tanto da dire,

così tante storie, immagini, proverbi, ecc.

Ma le parole non ce la fanno,

mi baciano quelle sbagliate.

A volte volo come un’aquila

ma con le ali dello scricciolo.

Provo comunque a prendermene cura

E ad essere gentile.

Uova e parole vanno maneggiate con cura.

Una volta rotte non si possono

riparare.

(Anne Sexton, La zavorra dell’eterno, trad. a c. di Cristina Gamberi, Crocetti editore)

La poesia di Sexton è una poesia confessionale per un’attesa di rinascita. Anne Sexton nasce nel 1928 a Newton e combatte gran parte della sua vita contro il disturbo bipolare che l’affligge. La sua esistenza invece di indirizzarla nella normalità di una vita tradizionale, prende un’altra strada di sofferenza. Muore suicida nel 1974.

La sua poetica parla di tutto ciò che conduce al ‘manicomio’; vale a dire, instabilità mentale, ossessioni, tentativi di suicidio, educazione costrittiva, delusioni.

Sexton con il testo qui proposto magnifica la parola quando è buona come le margherite, ma anche quando essa non ce la fa a dire tante cose. Prova a prendersene cura: le accoglie nel grembo del suo pensiero come armi che feriscono, che bruciano nel necessario divenire di un verso, allorquando il moto turbolento delle parole che si moltiplicano cessa per un momento di dilaniare la mente. È una poetica delle parole, estranea a qualsivoglia intenzione letteraria mirabolante, secca e intensa, dove si sovrappone tra lei e il pensiero un estraneo che chiede di non pensare più ciò che prima era stato pensato.

giu 172018

Tentò, contro il crepuscolo viola,

vibrar l’estremo canto, ma si tacque,

vinto, disfatto in volto, arsa la gola.

E attese curvo, come tronco torto

da la tempesta, intento… L’alba nacque,

ed egli ruzzolò, pel monte, morto.

(Giulio Cesare Viola, Il fauno innamorato)

Giulio Cesare Viola (Taranto,1886-Positano,1958), compose la poesia nel 1906, pubblicata nello stesso anno sulla rivista «La Democrazia». Ci parla di un fauno che s’innamora della luna e s’inerpica ogni notte sulla montagna per cantarle il suo amore. Ma quando essa nella fase del novilunio non spunta più, il fauno, preso da disperazione impazzisce e, dopo averne atteso inutilmente l’apparizione, all’alba precipita per il monte e muore.

Sono qui proposte soltanto le terzine dell’ultimo sonetto, dove il fauno, vinto e disfatto muore.

Chi ama la luna non si contenta di contemplarla come astro che illumina la notte, vuole vedere di più nella luna, vuole che la luna dica di più, si manifesti oltre la sua bellezza astrale.

Il fauno vede in essa la perfezione di un’armonia, che lui non possiede e che potrebbe ottenerla se solo la luna gli porgesse attenzione. Decisamente non basta un canto per smuovere la luna, né serve professarle amore di contemplazione… lo fan tutti.

La luna è l’anima visibile dell’universo, che non si concede a pratiche consolatorie per gli uomini. La luna va lasciata tutta all’universo. A noi è semplicemente dato di ammirarne la bellezza di luce, che è scrittura dei misteri della vita, illeggibili e incomprensibili. Può, tutt’al più concedere qualche volta al poeta un incontro fugace e mistico, dove il silenzio è parola e le ombre dialoghi di accoglienza. Sia dunque la luna per noi soltanto volontà senza superbia di osservazione e di umile preghiera poetica affinché essa continui a perpetuare il suo mistero d’essere Luna.

giu 102018L'Italia

L'Italia? Ma l'Italia, sor Cremente,

è la mejo nazione che ce sia!

Chi cià 'sto cielo, pieno de poesia

che a guardallo, guardallo solamente

tu te senti venì la fantasia

de strillà al forestiero, come gnente:

'Sto cielo, 'sta bellezza è robba mia,

e voi nun ce l'avete un accidente?!

Guarda li fiori che ce so' da noi,

tu li raccoj a fasci co' le mano

pe' quanti ce ne so'! Mbè, voi o nun voi,

questo qui t'addimostra che nun sbaja

chi dice che de tutto er monno sano

er giardino più sprennito è l'Itaja!

(Sergio Corazzini)

Sergio Corazzini considerato il più grande interprete del crepuscolarismo romano, si distrae un attimo dagli atteggiamenti costanti della sua poesia, per regalarci un testo inneggiante alla bellezza dell’Italia, la mejo nazione che ci sia. A inizio del Novecento il poeta interpreta e conserva la sua funzione di intervento nella societas, nonostante domini il desiderio di radicali trasformazioni politico-sociali.

In una lingua con un forte accento romano, Corazzini ci presenta un testo privo di ogni retorica, distante dal canto solenne di D’Annunzio, in cui l’Italia è rappresentata nei suoi elementi naturali e quotidiani di fiori, giardino, cielo. Il sentimento genuino di amore senza inutili condimenti letterali del poeta ci porta ad un’idea di nazione-natura.

Riprendiamoci l’Italia, la nostra patria, con lo stesso amore di un bambino che si dona all’abbraccio della madre. Facciamo il suo bene affinché i nostri figli possano essere fieri di noi.

È tutto!

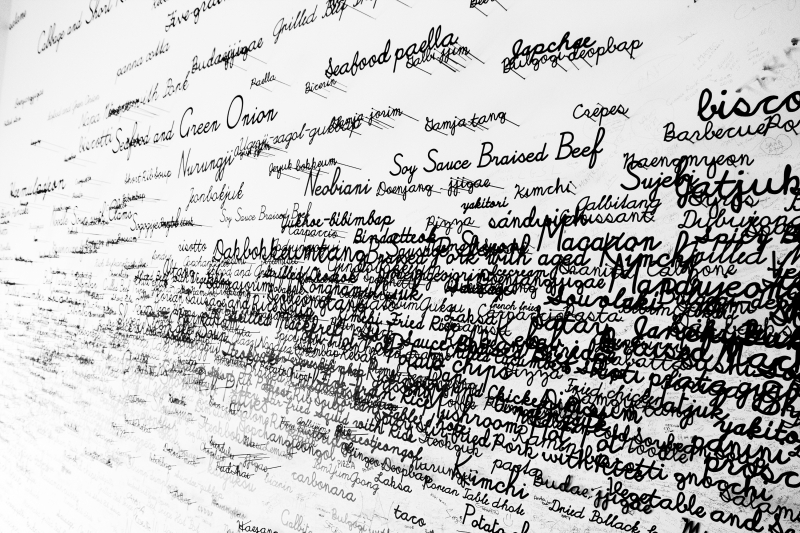

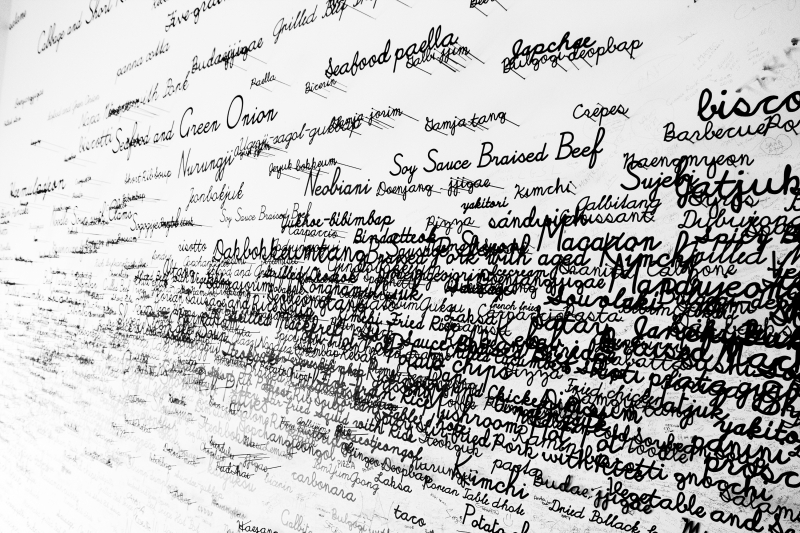

E ora la parola ad ognuno di noi, una parola che sia fonte di rinnovamento e di saggezza, di giustizia e di libertà, trattata con l’inchiostro del pensiero che pretende un incontro tra amore e dovere, dove la parola è al di fuori dell’inganno del senso.

mag 262018

Io rilanciai:

- Non è vero, ‘sto paese

è buono come qualunque altro!

(…)

- Che cristo capita allora?

(Victor García Robles, Sappi cosa succede a calde lacrime e con brutte parole)

Se il paese è buono come qualunque altro, cosa c’è allora che non va?

Lo dice il poeta, lo certifica la sua autorità scritturale, lo attesta la storia.

Che cristo capita allora?

C’è forse un verso in bilico, non definito, ribelle? Comunque sia la domanda c’è, la risposta invece tace. Il dissidio è evidente, attivo nelle forme interrogative che il poeta pone come esercizio di analisi-denuncia affinché non si verifichi (o si stabilizzi) l’annientamento morale. In una società in cui i costumi sono ormai rilassati, vacillano, sfavillano forme di edonismo estremo, il poeta tenta la strada delle parole esatte e giuste volte al paese buono come qualunque altro, che ha il dovere di 'istruire' la propria morale.

mag 132018

(G. Torsello, ritratto di A. Rimbaud, 2014)

Romanzo

I

Non si può essere seri a diciassette anni.

- Una sera al diavolo birra e limonate

E i chiassosi caffè dalle luci splendenti!

- Te ne vai sotto i verdi tigli del viale.

Come profumano i tigli nelle serate di giugno!

L'aria talvolta è così dolce che chiudi gli occhi;

Il vento è pieno di suoni, - la città non lontana, -

E profuma di vigna e di birra…

II

- Ed ecco che si scorge un piccolo brandello

D'azzurro scuro, incorniciato da un piccolo ramo,

Punteggiato da una cattiva stella, che si fonde

Con dolci brividi, piccola e tutta bianca…

Notte di giugno! Diciassette anni! - Ti lasci inebriare.

La linfa è uno champagne che ti sale alla testa…

Si vaneggia; e ti senti alle labbra un bacio

Che palpita come una bestiolina…

III

Il cuore, folle Robinson nei romanzi,

- Quando, nel chiarore di un pallido fanale,

Passa una signorina dall'aria incantevole,

All'ombra del terrificante colletto paterno…

E siccome ti trova immensamente ingenuo

Trotterellando nei suoi stivaletti,

Si volta, lesta, con movimento vivace…

- E sulle tue labbra muoiono le cavatine

IV

E sei innamorato. Preso fino al mese d'agosto.

Sei innamorato. - I tuoi sonetti La fan ridere.

Gli amici se ne vanno. Sei di pessimo gusto.

- Poi l'adorata una sera si è degnata di scrivere…!

Quella sera,… - torni ai caffè splendenti,

Ordini birra o limonata…

- Non si può essere seri a diciassette anni

Quando i tigli sono verdi lungo il viale.

A diciassette anni non si può essere seri, lo dice Rimbaud in questo testo in cui immagina un abbraccio, un bacio, un sorriso, un dialogo, un’attenzione.

Conoscere una persona significa osservarne, seppure in superficie, i gesti, lo sguardo, il modo di camminare; Rimbaud si apposta a coglierne qualcosa, ma l’innamoramento ha sempre un effetto sorpresa, dirompente, non corrisposto. D’altronde, in gioventù le semplicità e le complessità degli affari di cuore sono esposte alla casualità e all’attimo ribelle e compulsivo del sentimento. Rimbaud muore sulle labbra della ragazza, sul suo sorriso di donna già fatta.

Non rimane che cercare uno sguardo altro, ‘sguardo sonoro’ la cui grazia è il mezzo attraverso il quale il sentimento è annunciato con vibranti note di poesia. Una conversione delle attese dello sguardo ad un passaggio all’interno della cosa già vista per una riemersione dell’attimo assoluto che stupisce e confonde in un algoritmico poetico che sa inseguire ed elaborare gli imprevedibili giochi della fantasia errabonda, e soprattutto ristora la cocente delusione. Il poeta riscrive ma nel contempo ridetermina l’attimo con nuove coordinate di pulsione fuori dalle logiche dell’industria umana dei sentimenti, dialogando con se stesso, preferendo smaltire la delusione con una birra o limonata in un caffè, almeno per un po’ di tempo. L’amore lo stava attendendo in Inferno, per una Stagione in inferno dove del suo spirito cancellò ogni speranza umana.

mag 052018

Poiché l'alba si spande, poiché l’aurora è qui,

e poiché la speranza, perduta da gran tempo,

si volge nuovamente verso me che la chiamo,

l’imploro, e tutta questa felicità è per me,

i funesti pensieri devono ora finire,

devono ben finire i sogni angosciosi

e soprattutto basta con le labbra serrate,

con l’ironia, basta con le parole ricche

di spirito e senz’anima, basta anche con i pugni,

stretti, e con la collera verso malvagi e stupidi

che accade d’incontrare, col rancore esecrabile,

con l’oblio ricercato in bevande aborrite!

Perché io voglio, adesso che un essere di luce

Ha illuminato il buio della mia notte fonda,

con un amore a un tempo primo ed immortale

per la grazia, il sorriso e la benevolenza,

voglio, da voi guidato, begli occhi dolci, ardenti,

da te condotto, o mano che stringerai la mia,

camminare dritto per sentieri di muschio

e per le strade ingombre di ciottoli e di pietre;

sì, voglio camminare dritto e tranquillo

nella vita, fin dove mi spingerà la sorte,

senza violenza, senza rimorsi, senza invidia:

sarà questo il felice dovere in gaie lotte.

Poiché ad accompagnare il lungo, lungo viaggio,

canterò arie ingenue, mi dico che lei certo

mi ascolterà contenta, traendone piacere:

davvero non desidero un altro paradiso.

(Paul Verlaine, Alla mia adorata Mathilde Mauté De Fleurville, IV)

La poesia ci rileva un altro Verlain, più dolce e remissivo. La speranza che accada qualcosa di nuovo nella sua disarticolata e confusa anormalità traspare nella luce di un sentimento mitigato e castigato dalle brutte avventure, dai brutti pensieri. Rimette i suoi peccati alla poesia (coscienza critica di maledizione e di benedizione) con slanci mistici, di purezza e delicatezza. I suoi amori folli per uomini e donne lo avvolgono nel vizio, nella fiacchezza, nell’assenzio, con compiacimento, per poi desiderare (invocare, implorare) il riscatto, per ricadere ancora. La poesia lo illude e lo riscatta, lo uccide e lo risorge. La poesia è l’ultimo cancello da attraversare per un percorso di salvezza e di perdono, ma altri cancelli ancora gli prospettano un cammino impervio; condannato a cercare, a cambiare, a rimpiangere, a rivedere, a non rispettare l’osservanza: un demone costretto a essere schiavo del suo inappagamento. La sua inclinazione è la maledizione, che in lui si manifesta nella singolarità di una bellezza esuberante che lo annienta in momenti di illusorio benessere. Demone per sempre. La remissione dei peccati e i buoni propositi sono soltanto un espediente per ingannare – come tradizione e storia vuole – la sua condizione demonica in conflitto con la tenerezza di fanciullo sperduto nelle fiamme di un inferno che gli è luogo di sprofondamento e di abdicazione al male. Non è il seduttore del male, ma il sedotto dal male. Il paradiso è il suo inferno; rimette i peccati per riprenderseli tutti con bramosia e rinnovato fuoco di piacere, poiché non è demone, è schiavo del demone. Il suo risentimento e ripiegamento a una vita normale pare sia un appello al quietismo per continuare a sopravvivere nell’ineluttabile e perniciosa tentazione del peccato. D’altronde Verlaine non può essere che Verlaine, vale a dire maledettamente fanciullo umano, troppo umano in preda alle allegorie del demone, che lo adotta come esempio da seguire nella perdizione dell’altrove, di un vicino altrove nel quale è chiamato a distinguersi e a misurarsi con le misure aritmetiche di una condizione esistenziale quasi impossibile e inspiegabile. Un altro paradiso sarebbe la riconferma del suo inferno.