L'invidia di Giuda

mar 302018Il desiderio

A volte pretendiamo “un dio che possa piegarsi alle nostre richieste e magicamente intervenire per cambiare la realtà e renderla come noi la vogliamo; un idolo, appunto, che in quanto tale non può fare nulla, impotente e menzognero”.

"Il desiderio secondo l’altro è sempre desiderio di essere l’altro.

Non v’è nulla di immutabile in ciò che si può osservare direttamente nel desiderio degli eroi".

(René Girard - Menzogna romantica e verità romanzesca)

Il Bacio

Il bacio - R. Frasca

(fotogramma "Il vangelo secondo Matteo" di Pierpaolo Pasolini)

Il tradimento

Il traditore aveva dato loro un segno, dicendo: "Quello che bacero', è lui; arrestatelo!". Subito si avvicinò a Gesù e disse: "Salve Rabbi!". E lo baciò. (Mt,26,48-49). E, non con astio ma con affetto, gli chiese: “Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell’Uomo?” (Lc 22, 48). Con parvenza di pace mi muovi guerra? Con segni di amore mi consegni alla morte? E, per costringerlo maggiormente a riconoscere la sua colpa, gli pose perfino un’altra domanda, piena d’amore: “Amico, a ché sei venuto?” (Mt 26, 50).

(Luis de la Palma, La passione del Signore)

L'ombra

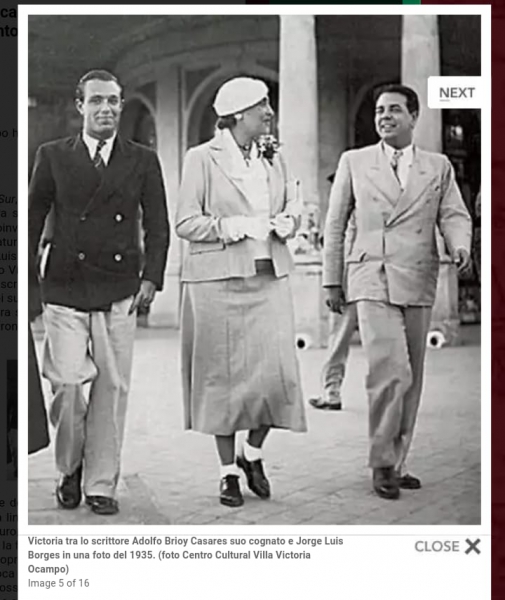

Posso infine scordare. Giungo al centro,

alla mia chiave, all’algebra,

al mio specchio.

Presto saprò chi sono.

("Elogio dell’ombra” di Jorge Luis Borges)

L'obiettivo

Il protagonista di una sceneggiatura è il personaggio, la cui principale caratteristica è il desiderio, solitamente molto intenso, di raggiungere un determinato obiettivo. L’interesse del pubblico è suscitato proprio dal vedere come questo personaggio va verso la sua méta. Questo movimento verso l’obiettivo determina dove inizia e finisce la storia.

(Carmen Sofia Brenes - Tema e trama di un film)

La scelta

"Il tradimento di Giuda non fu casuale; fu cosa prestabilita, e che ebbe il suo luogo misterioso nell’economia della redenzione. Incarnandosi il Verbo passò dall’ubiquità allo spazio, dall’eternità alla storia, dalla felicità senza limiti alla mutazione e alla morte; per rispondere a tanto sacrificio, era necessario che un uomo, in rappresentanza di tutti gli uomini, facesse un sacrificio condegno. Giuda Iscariota fu quest’uomo. (Runeberg)

Ascrivere il suo delitto alla cupidigia, è rassegnarsi al movente più turpe. Runeberg propone il movente contrario: un ascetismo iperbolico e addirittura illimitato. L’asceta per la maggior gloria di Dio, avvilisce e mortifica la carne; Giuda fece la stessa cosa con lo spirito. Rinunciò all’onore, al bene alla pace, al regno dei cieli come altri, meno eroicamente, rinunciano al piacere. Premeditò con lucidità terribile le sue colpe. Giuda scelse quelle colpe cui non visita alcuna virtù: l’abuso di fiducia e la delazione. Agì con gigantesca umiltà; si stimò indegno d’essere buono.

La profezia del crocifisso (Isaia LIII 2-3) nell’ora della morte, è per Runeberg la profezia non d’un momento solo, ma di tutto l’atroce avvenire, nel tempo e nell’eternità, del Verbo fatto carne. Dio interamente si fece uomo, ma uomo fino all’infamia, uomo fino alla dannazione e all’abisso."

(dal racconto: "Le tre versioni di Giuda" di Jorge Luis Borges - Finzioni - Ed. Einaudi – 1985 Trad: F. Lucentini)

Commento

Borges non si esprime su queste posisizioni di Runeberg; da scaltro e sornione divulgatore culturale, si limita a registrare sia le eresie sia le reazioni del "teologicamente corretto".

Ma il Giuda protagonista, quello che vogliamo rappresentare, dovrebbe essere più vicino al “Che" Guevara o a Garibaldi: un eroe che non instaura il nuovo, né restaura il vecchio, ma sempre cerca, magari altrove, una corruzione da debellare un invasore da scacciare, un nemico da combattere.

Giuda è amico dei poveri, non nel senso soprannaturale che predica Gesù, ma nel senso materiale e concreto della storia; una specie di cavaliere del "materialismo storico" ante-litteram; o, nel migliore dei casi, un Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri.

Giuda è profondamente convinto che l’unica strada sia l’insurrezione d’Israele contro l’occupazione dei Romani.

Giuda vuole servirsi di Gesù per dimostrare ai sacerdoti del Sinedrio, che la straordinaria capacità mediatica di quest’uomo potrebbe essere spesa per "addomesticare" il popolo alle necessità della nazione per ribellarsi e liberarsi dall’occupazione dei Romani. Giuda, in cuor suo, vorrebbe l’insurrezione sociale, popolare e nazionale d’Israele, non la resurrezione personale predicata da Gesù; per questo pianifica di consegnarlo ai sacerdoti.

Caifa, il Sommo Sacerdote politicamente compromesso con i Romani, ha paura che il potere mediatico di Gesù possa detronizzare il Sinedrio; finge dunque di accogliere la proposta di Giuda; pur avendo deciso in cuor suo che, dopo l’arresto operato con la necessaria complicità di Giuda, lo avrebbe sottoposto al giudizio del Sinedrio, nella speranza di farlo cadere in dichiarazioni blasfeme e poterne così deliberare la condanna a morte (ovvero l'“estirpazione” mediante “lapidazione").

Qui entra in gioco la legge di Israele per la condanna a morte di un colpevole da “estirpare" dalla comunità. Il sinedrio non avendo raggiunto l'unanimità per l'opposizione di Nicodemo (e forse di qualche altro sacerdote e/o anziano), non ha potuto decretare la condanna a morte per lapidazione; Caifa decide così di cconsegnare Gesù a Pilato, allo scopo di ottenere la condanna, secondo le leggi romane. Una condanna che avrebbe sollevato il Sinedrio dai vincoli della legge d'Israele; una condanna che sarebbe servita a riconquistare i seguaci di Gesù e ricompattare Israele.

Pilato, però, non trova colpe in Gesù e lo condanna alla sola fustigazione solo per accontentare il Sinedrio. Caifa non si arrende e trova la soluzione nella consuetudine imperiale di liberare, nella ricorrenza della festa del popolo d’Israele, un condannato a morte scelto dal popolo. Pilato accetta la proposta di Caifa ma solo con una chiara indicazione del popolo. Affida dunque al popolo la scelta tra Gesù o un altro condannato a morte rinchiuso nelle carceri. Il popolo, fomentato e manipolato da Caifa e gli anziani, acclama la liberazione di Barabba e chiede la condanna a morte di Gesù per "crocifissione".

Giuda, vista la piega che aveva preso la vicenda, si è sentito preso in giro e usato dal sinedrio per i suoi infimi scopi. Il suo bacio, il suo tradimento non è servito per la liberazione del popolo ma per riconfermare l'inciucio del potere e della corruzione; la sua rivoluzione è naufragata miseramente ancor prima di cominciare per i giochi della politica e del potere; per la scaltrezza politica di Caifa e la debolezza imperiale di Pilato, del tutto inaspettata.

Non c’è di peggio, per un romantico idealista, che il sentirsi usato e manipolato dal potere; contro se stesso e il suo ideale, a cui si arriva solo con la ribellione e la lotta; il fatto di aver tradito l’amicizia di Gesù, il Maestro che lo amava e che di lui si fidava pur avendone previsto il tradimento, lo tormenta fin nelle viscere e lo angoscia nell'anima.

Come può ritornare al cospetto di Gesù! Ecco la disperazione che si fa strada…il sentirsi impotente contro il male…l’umiliazione della sconfitta politica inflittagli dai sacerdoti del sinedrio… tornare da Gesù, certo, è l’ultimo dei suoi pensieri…combattere contro il sinedrio e i romani, non è alla sua portata… Ecco: forse solo un grande gesto per redimere la sua colpa; non la morte in croce di Gesù… non il pentimento ed il perdono di Pietro… ma la fuga… l’eliminazione fisica del colpevole. Un atto di profondo egoismo… non di umiltà come dice Runeberg (Borges); è solo egoismo il pensare solo a sé; invilupparsi nelle proprie colpe e dolersi… non tener conto degli insegnamenti del Maestro, del perdono; il ritorno alla casa del padre del figliol prodigo… le lacrime di Pietro… il fare la volontà del Padre di Gesù… No! niente di tutto questo ma solo il dolersi della colpa: "Io son colpevole, Io son peccatore, Io son traditore, io..io..io, solo io! Quale grande ego alimenta il pensiero di Giuda… è lui, é il maligno in persona che si appropria della sua anima, del suo corpo, delle sue azioni e lo travolge nella perdizione, per sempre.

Giuda, (il mancato) eroe della liberazione d’Israele; Che Guevara, (il ripudiato) eroe della liberazione di Cuba; Garibaldi (l’esiliato) eroe…. dei due mondi; tutti attori, tutti eroi sconfitti; come appaiono miseri questi eroi sconfitti al cospetto di Gesù, uomo vittorioso sulla morte dell'anima; Gesù non è un eroe romantico ma l’uomo vero, la creatura di Dio; l'umile figlio di Dio fatto uomo… questo figlio che ha indicato il cammino… che ha lasciato detto: io sono la via, la verità e la vita… Ecco il dramma di Giuda: non aver compreso il messaggio salvifico di Gesù… forse per troppa prossimità a quell’io divino, forse perché non consapevole della via che sta percorrendo, della vita che sta vivendo, della verità si sta nascondendo (nella realtà); come quando non ci accorgiamo del trave nel nostro occhio e ci scandalizziamo della pagliuzza nell’occhio dell'altro.

L’invidia, la rabbia impotente, la disperazione, l'angoscia; questi sono i sentimenti in cui matura il tradimento di Giuda; quando si accorge che gli altri, i potenti contro cui si ribella e si combatte, lo “fregano”, lo prendono in giro, lo giocano, lo manipolano, lo usano, ecc… e si accorge che tutto cambia perché nulla cambi; è su queste basi che matura il gesto estremo di Giuda, il suo urlo d'impotenza: il suicidio ovvero il gesto estremo dello sconfitto, la fuga; la rinuncia alla vita; la morte dell'ego e il disconoscimento di Dio, della Sua paternità universale; la solitudine estrema dell'emarginato, il naufragio nel nulla cosmico, la perdizione eterna senza speranza, l’inferno dantesco di: "lasciate ogni speranza voi c’entrate".

La scelta della morte: qualunque, comunque e dovunque essa sia, non è - e non sarà mai - il riconoscimento di Dio; sarà piuttosto la sua negazione e l’ostinato e vigliacco rifiuto di conoscerlo; come dire: “meglio morire che riconoscere Dio e dichiararsi sconfitto ovvero peccatore.

Il pensiero

Il pensiero

(monologo)

Nessuno dica che Gesù non l’ho amato. Dopo aver visto i Suoi primi miracoli, mi sembrava d’impazzire; mi ripetevo: rallegrati o terra è giunta la liberazione del povero; e tu Roma incomincia a tremare; e tu Giuda preparati: sarai uno dei suoi dodici re.

Ma presto cominciarono le delusioni. La cosa prese una piega vagamente spirituale; guariva servi di centurioni come se niente fosse; risolveva solo casi personali: numerosi sì, ma solo personali; cinquemila bocche affamate saziate nel deserto; ma solo in quanto bocche personali

Invece i poveri li avrete sempre con voi diceva. Bah! Presto si vide che non portava al mondo una rivoluzione politica; parlava come se la politica non esistesse. Quegli occhi chiaroveggenti vedevano solo il cuore privato; accecati dalla loro stessa luce non vedevano il mondo.

che importa il cuore di Giuda di fronte ai problemi del mondo; di fronte all’enormità storica del male e delle ingiustizie. Eppure a lui importava molto il mio cuore: io ero tutto per lui. I suoi occhi dentro di me vedevano tutto ma non vedevano i mali e le ingiustizie del popolo d’Israele.

Ah quell’eterna ambiguità: non sono re, sì lo sono, anzi, no non lo sono; o meglio lo sono, ma solo nel senso immateriale della parola, solo in senso spirituale.

Bella roba poi quell’entrata trionfale in Gerusalemme: un Rabbi vestito da prima comunione al trotto di un asinello. Costui vuole soltanto morire sgozzato. Giuda preparati che la storia ti assolverà; il senso della storia... ma non mi considero peggiore degli altri: Giovanni il carino che Gli dorme sul petto, Pietro la roccia su cui fondare la chiesa, Giacomo il tuono che dorme anche lui nella Sua mano… Maledetti undici dell’altro mondo! Ruffiani; e poi si dirà che son io il vile.

La parola vile mi perseguita dall’infanzia. La vidi scritta negli occhi del maestro; la si leggeva nelle pupille di questi galilei; si moltiplicava per undici con estrema facilità. Io non so cos’è esser vile; sò soltanto cos’è essere Giuda; e intanto Lui insiste stupidamente a voler essere un agnello sgozzato.

Da un pezzo mi guarda come fossi un moribondo; non sopporto quello sguardo mite; non sopporto le sue allusioni mistiche: Io sono Giuda e lo odio! Ah con che dolcezza sibila il serpente dell’odio. Il mio nome è importante in questi abissi: Giuda, sì son Giuda! Non avevo mai sentito una voce così bella dopo quel “Giuda vieni e seguimi”; dopo quel maledetto inganno dell’altro mondo nella mia giovinezza.

(da: "Il libro della passione" di Josè Miguel Ibanez Langlois - edizioni Ares)

Il Vangelo secondo Matteo di Pierpaolo Pasolini

Il tradimento di Giuda

Analisi mimetica

Il desiderio triangolare

Il discepolo si precipita sugli oggetti che il modello ideale di uomo scelto (maestro) gli indica, o sembra indicargli. Noi chiameremo questo modello "mediatore" del desiderio. L'esistenza è l'imitazione di un ideale preesistente proprio come l'esistenza del cristiano é imitazione di Gesù Cristo.

Nella maggior parte delle opere di finzione i personaggi desiderano in maniera più semplice: non vi é mediatore, ma soltanto il soggetto e l'oggetto. Quando la natura dell'oggetto che appassiona non basta a giustificare il desideri, ci si volge al soggetto appassionato; si fa la sua psicologia, o si invoca la sua libertà, ma il desiderio è sempre spontaneo: lo si può sempre rappresentare con una semplice linea retta che unisce il soggetto e l'oggetto.

Le opere romanzesche si possono raggruppare in due categorie fondamentali, nel cui ambito sono possibili infinite distinzioni secondarie. Parleremo di mediazione esterna laddove la distanza fra le due sfere di possibili, che s’accentrano rispettivamente sul mediatore e sul soggetto, sia tale da non permetterne il contatto. Parleremo di mediazione interna laddove questa stessa distanza sia abbastanza ridotta perché le due sfere si compenetrino più o meno profondamente.

Evidentemente non è lo spazio fisico quello misurato dallo scarto tra mediatore e soggetto che desidera; anche se la distanza geografica può rappresentare un fattore, la distanza tra mediatore e soggetto è innanzitutto spirituale.

(la distanza tra Gesù (mediatore) e Giuda (soggetto) è innanzitutto spirituale)

Don Chisciotte e Sancio Pancia sono fisicamente sempre l’uno vicino all’altro, ma la distanza sociale e intellettuale che li separa rimane insuperabile: mai il servo desidera quello che desidera il padrone. (date a cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio). Sancio brama le vettovaglie abbandonate dai frati, la borsa d’oro trovata lungo il cammino e altri oggetti ancora, che Don Chisciotte gli concede senza rammarico; quanto all’isola favolosa, Sancio conta di averla proprio da Don Chisciotte, quale fedele vassallo che possiede ogni cosa in nome del suo signore. La mediazione di Sancio è dunque una mediazione esterna, qualsiasi rivalità con il mediatore è impossibile e l’armonia tra i due compagni non è mai seriamente turbata.

(Tra Gesù, mediatore e Giuda, soggetto che desidera, in un primo momento, si instaura una mediazione esterna dove Giuda, fedele vassallo desidera e possiede ogni cosa in nome del suo signore Gesù).

L’eroe della mediazione esterna proclama a piena voce la vera natura del proprio desiderio, venera apertamente il modello e se ne dichiara discepolo.(Giuda eroe della mediazione esterna proclama a piena voce la vera natura del proprio desiderio, venera apertamente il modello Gesù e se ne dichiara discepolo).

L’imitazione non è meno fedele e letterale nella mediazione interna che nella mediazione esterna. Se questa verità ci sembra sorprendente, non lo si deve soltanto al fatto che l’imitazione riguarda un modello “ravvicinato”, ma anche al fatto che l’eroe della mediazione interna, lungi questa volta dal ricavare gloria dal suo proposito di imitazione del modello, lo cela con cura.

(Il cambiamento da mediazione esterna a interna: Giuda, eroe della nuova mediazione interna, lungi dal ricavare gloria dal suo proposito di imitazione del modello Gesù (proposito dell’invidia), non proclama apertamente il suo desiderio ma lo cela con cura (nascondimento), finge di essere ancora fedele vassallo e discepolo ma in cuor suo è già entrato in nella rivalità mimetica).

Lo slancio verso l’oggetto è in fondo slancio verso il mediatore. Nella mediazione interna, tale slancio è infranto dal mediatore stesso che desidera, o forse possiede, l’oggetto; affascinato dal modello, il discepolo non può fare a meno di vedere nell’ostacolo meccanico frapposto da quest’ultimo, la prova di una volontà a lui contraria, e lungi dal dichiararsi fedele vassallo, ambisce soltanto a ripudiare i legami della mediazione.

Questi legami sono tuttavia quanto mai saldi, poiché l’apparente ostilità del mediatore, lungi dall’indebolire il prestigio di questi, non può che accrescerlo. Persuaso che il modello si ritenga a lui troppo superiore per accettarlo come discepolo, il soggetto prova infatti neli confronti del modello stesso un sentimento lacerante formato dall’unione dei due contrari: la venerazione più sottomessa e il rancore più profondo. È il sentimento che chiamiamo “odio".

Soltanto l’essere che ci impedisce di esaudire un desiderio da lui stesso suggeritoci è veramente oggetto di odio. Colui che odia, odia innanzitutto se stesso, a causa della segreta ammirazione che il suo odio dissimula; con l’intento di nascondere agli altri, e a se stesso, tale sviscerata ammirazione, egli vuole scorgere nel mediatore unicamente un ostacolo. La parte secondaria che il mediatore svolge passa dunque in primo piano e dissimula la parte primordiale di modello religiosamente imitato.

Nella contesa che lo oppone al rivale, il soggetto inverte l’ordine logico e cronologico dei desideri con l’intento di dissimulare la propria imitazione, afferma che il suo desiderio è anteriore a quello del rivale: a suo dire, cioè, responsabile della rivalità non è mai lui, bensì il mediatore. Tutto ciò che proviene dal mediatore è sistematicamente spregiato, per quanto segretamente sempre desiderato e il mediatore diventa un nemico scaltro e diabolico, che cerca di spogliare il soggetto di ciò che ha di più caro e contrasta ostinatamente le sue più legittime ambizioni.

Tutti i fenomeni del risentimento appartengono alla mediazione interna. Il termine risentimento sottolinea il carattere di reazione, di contraccolpo che caratterizza l’esperienza del soggetto in questo tipo di mediazione. L’ammirazione appassionata e la volontà di emulazione urtano nell’ostacolo apparentemente ingiusto che il modello oppone al discepolo e ricadono su questi in forma di odio impotente, provocando così quella specie di autointossicazione psicologica che Max Scheler ha descritto tanto bene.

Così come intende Scheler il risentimento può imporre il proprio punto di vista anche a coloro che non vi sono asserviti. È il risentimento che ci impedisce di apprezzare la funzione dell’imitazione nella genesi del desiderio. Non sospettiamo, per esempio, che la gelosia e l’invidia, come l’odio, altro non sono che i nomi tradizionali della mediazione interna, nomi che ce ne nascondono, quasi sempre, la vera natura.

Analisi girardiana

"Se l'imitazione è certamente presente nel desiderio, e contamina il nostro impulso ad acquisire e a possedere, non si limita però ad avvicinare le persone: le allontana anche, e il paradosso è che può fare le due cose simultaneamente. Coloro che desiderano lo stesso oggetto sono uniti da un legame così intenso che, fino a quando sussiste la possibilità di condividerlo, sono amici strettissimi; appena essa viene meno, diventano acerrimi nemici.” (René Girard)

Giuda desiderava ciò che desiderava Gesù. Giuda desiderava “essere” Gesù. Giuda invidiava Gesù

Tra Giuda e Gesù succede proprio questo: desiderano la stessa cosa: la liberazione, per Giuda quella del popolo d’Israele, per Gesù quella dell’umanità; in un primo momento, l’oggetto del desiderio è lo stesso: la liberazione; sono uniti da un legame intenso fino a quando sussiste la possibilità di condividere il desiderio di liberare l'uomo dal dominio del male, che per Giuda è l'Impero mentre per Gesù è il peccato; appena appena questa condivisione viene meno ovvero quando Giuda si accorge che la liberazione spirituale che predicava Gesù non era la stessa liberazione che lui desiderava, diventa nemico e rivale di Gesù e ne invidia le qualità umane e divine: più ancora di Caifa, dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei.

Giuda appena si accorge che il suo Maestro punta a una liberazione spirituale e personale dell'uomo - del tutto diversa da quella che desiderava lui -, inizia a meditare su come procedere per liberarsi e uscire dalla cerchia dei più stretti discepoli di Gesù. Il comportamento cambia; Giuda diventa sospettoso e pensieroso; nasconde agli altri il suo desiderio e assume atteggiamenti che lasciano trapelare il disagio del nascondimento della menzogna; nelle situazioni critiche, viene corretto da Gesù davanti agli altri; Giuda inizia a covare risentimento e invidia verso Gesù: è pronto a consegnarlo a Caifa su un piatto di ..."trenta denari"; un misero prezzo pur di liberarsi da quella presenza incorrotta, pura, ingombrante, troppo grande, troppo forte, troppo lontana per perseguire i suoi obiettivi "materiali".

- "Giuda vieni e seguimi" -

mai aveva sentito una voce così bella.

Appendici

A1

Le tre versioni di Giuda – (Finzioni - J. L. Borges)

“Non una sola cosa, tutte le cose che la tradizione attribuisce a Giuda Iscariota sono false” (De Quincey 1857)

Il tradimento di Giuda non fu casuale; fu cosa prestabilita, e che ebbe il suo luogo misterioso nell’economia della redenzione. Incarnandosi il Verbo passò dall’ubiquità allo spazio, dall’eternità alla storia, dalla felicità senza limiti alla mutazione e alla morte; per rispondere a tanto sacrificio, era necessario che un uomo, in rappresentanza di tutti gli uomini, facesse un sacrificio condegno. Giuda Iscariota fu quest’uomo. (Runeberg)

Ascrivere il suo delitto alla cupidigia, è rassegnarsi al movente più turpe. Runeberg propone il movente contrario: un ascetismo iperbolico e addirittura illimitato. L’asceta per la maggior gloria di Dio, avvilisce e mortifica la carne; Giuda fece la stessa cosa con lo spirito. Rinunciò all’onore, al bene alla pace, al regno dei cieli come altri, meno eroicamente, rinunciano al piacere. Premeditò con lucidità terribile le sue colpe. Giuda scelse quelle colpe cui non visita alcuna virtù: l’abuso di fiducia e la delazione. Agì con gigantesca umiltà; si stimò indegno d’essere buono.

La profezia del crocifisso (Isaia LIII 2-3) nell’ora della morte, è per Runeberg la profezia non d’un momento solo, ma di tutto l’atroce avvenire, nel tempo e nell’eternità, del Verbo fatto carne. Dio interamente si fece uomo, ma uomo fino all’infamia, uomo fino alla dannazione e all’abisso.

A2

La pena capitale in Israele al tempo del profeta Jirmijah

Pagina tratta dal romanzo di Franz Werfel “ASCOLTATE LA VOCE” - Arnoldo Mondatori Editore – Medusa volume CLXXXIX Edizione provvisoria 1947 - Unica traduzione autorizzata dal tedesco di Cristina Baseggio – Titolo originale “ORET DIE STIMME”

In Jehuda vigevano ancora (dunque) tutti i comandamenti che si riferivano all’esercizio della giustizia e al sistema penale. Il Signore, nella sua misericordia, non permetteva che la sentenza venisse pronunciata da un giudice singolo e nemmeno da uno di grado superiore agli altri.

In ogni città, in ogni comune si doveva radunare una corte di giustizia dei seniori, affinché dopo una scrupolosa delucidazione della legge divina e del delitto commesso venisse pronunciata secondo diritto una saggia sentenza.

E se in questo tribunale una sola voce non giudicava degno di morte il delitto imputato, la pena della “estirpazione dal popolo” non era più applicabile. Ma anche se la condanna a morte veniva pronunciata all’unanimità, il Dio della vita aveva provveduto a creare ancora ultimi ostacoli, che rendevano difficile l’esecuzione.

I re ed i popoli del mondo, tutti quanti più splendidi d’Israele, mantenevano nella loro giurisdizione gli esecutori ufficiali della “estirpazione”. Erano i provetti carnefici, giustizieri, boia o comunque venissero timidamente chiamati, gli uomini dal braccio muscoloso e dal poderoso petto nudo, che vibravano con sicurezza la bipenne sopra la testa del colpevole o con gesto ben esercitato lo cacciavano dentro la fornace.

Non così Israele. Unico fra tutti i popoli del mondo, Giacobbe non teneva un carnefice, perché la bontà astutamente saggia della Dottrina non prescriveva una estirpazione, che potesse essere compiuta da uno solo. Ecco il significato segreto di quel processo che si chiamava lapidazione.

Qualcuno aveva peccato così gravemente, che secondo la legge divina il popolo non poteva più tollerarlo senza nuocere a se stesso. Per amore della purezza e della santità d’Israele la macchia d’infamia doveva essere cancellata e si doveva versare del sangue. Ma il sangue era una cosa sacra della vita, anche il sangue di un assassino.

Il comandamento “non ammazzare” valeva sempre e dappertutto senza la minima restrizione. Nessun individuo poteva uccidere in Israele, nemmeno un impiegato addetto all’uccisione. Solo il popolo nella sua collettività poteva difendersi da un malfattore mediante lo sterminio, non altrimenti che doveva difendersi da un nemico nella guerra cruenta. Perciò il precetto divino ordinava che tutti gli abitanti maschi del luogo, dove si eseguiva una estirpazione, si recassero fuori dalle porte per colpire a morte, ciascuno individualmente e tutti collettivamente, con la pietra aguzza in mano, l’essere nocivo.

Il sangue versato, a chiunque appartenga, grida sempre vendetta dal Cielo. Anche questo sangue versato gridava vendetta dal Cielo, ma non contro un individuo, bensì contro la comunità d’Israele, la quale doveva rispondere di tal sangue e scolparsi, il che non poteva riuscire mai a nessun tiranno né a chi aveva versato il sangue per incarico di lui.

Al tempo stesso gli uomini del tribunale, che si accingeva a pronunciare una condanna a morte, avevano sempre dinnanzi agli occhi il crudele dovere della lapidazione, che smorzava il loro sdegno, e inoltre l’opprimente responsabilità del delitto capitale di cui venivano gravare il popolo intero.

Nota sulla morte di Gesù crocifisso

In questo contesto, Gesù non è stato condannato alla lapidazione dal trbunale di Israele perchè non fu raggiunta l'unanimità (Nicodemo intervenne a suo favore). Condotto da Pilato è stato giudicato innocente secondo le leggi romane; il popolo, aizzato dai sacerdoti, ha voluto e richiesto la sua morte e ha costretto Pilato alla sentenza di condanna a morte, per crocifissione e la liberazione di Barabba. Condannato dai sacerdoti e dalla piazza d'Israele, invece di essere lapidato, è stato crocifisso dai romani. Israele lo condanna e Roma lo uccide.

A3

Giuda traditore (Divina Commedia - Dante Alighieri)

D. considera G. come l'esempio tipico dell'avaro e soprattutto del traditore. Egli ha venduto Gesù Cristo (Pg XXI 84); la sua arma fu il tradimento (la lancia / con la qual giostrò Giuda, Pg XX 73-74). Rappresenta l'anima ria per eccellenza (If XIX 96). Il suo peccato è considerato gravissimo; fra tutti i dannati nessuno soffre le pene di quest'apostolo traditore, neppure i due traditori di Cesare, ossia Bruto e Cassio, che gli fanno compagnia nel posto più profondo dell'Inferno, tutti e tre maciullati da una delle tre bocche di Lucifero: " Quell'anima là sù c'ha maggior pena ", disse 'l maestro, " è Giuda Scarïotto, / che 'l capo ha dentro e fuor le gambe mena... " (If XXXIV 61-63; cfr. IX 27, XXXI 143). In If XIX 94-96 l'accenno a G. fa parte dell'invettiva contro i simoniaci; gli undici apostoli non pretesero né oro né argento da Mattia quando l'elessero al posto di Giuda. Senza dubbio non è casuale il fatto che G. non sia mai nominato nel Paradiso: il suo ricordo avrebbe costituito una stonatura; a lui è riservato il punto più tetro dell'Inferno.

A4

Giuda siamo noi (Il Signore - Romano Guardini)

Giuda dev’essere venuto con una reale disponibilità alla fede e alla sequela, altrimenti Gesù non l’avrebbe accolto. Almeno non abbiamo alcuna notizia di una resistenza o di un sospetto da parte del Signore - ancor meno di idee così abnormi, come se egli a priori e di proposito avesse accolto il traditore nel numero degli intimi. Non possiamo far altro se non supporre che Giuda era realmente disposto [alla sequela del Maestro].

"Non ho scelto io voi dodici, e uno di voi è un diavolo?” (Gv 6, 70). Giuda non lo era fin da principio, come ritiene il popolo; lo è diventato, e precisamente vicino al Redentore. Diciamo tranquillamente: vicino al Redentore, poiché "questi era posto a risurrezione e a caduta” (Lc 2, 34). Specialmente dopo Cafarnao la situazione per lui deve essersi fatta insopportabile. Avere perennemente davanti agli occhi questa figura; sentire di continuo la sua purezza sovrumana; avvertire sempre - e questa era la cosa più pesante - questa disposizione intima al sacrificio, questa volontà di dedizione agli uomini - tutto ciò poteva sopportarlo solo chi amava Gesù.

È già difficile abbastanza tollerare la grandezza umana - propriamente si dovrebbe dire: perdonarla - se non si è a nostra volta grandi. Ma quando è grandezza religiosa? Grandezza sacrificale divina? La grandezza del Redentore? Se allora non è presente una pura disponibilità a credere e ad amare, decisa per volontà a prendere come principio e misura questa Realtà possente nella sua santità, tutto può intossicarsi.

Una maligna eccitazione si forma in tale persona. Si ribella contro il pathos possente che è davanti ai suoi occhi; esercita della critica sulla parola e sull’atto, sempre più, con sempre maggior asprezza e odio; finché non può più sostenere il santo, non può più vedere i suoi gesti, non può più udire la sua voce…

Qui Giuda è divenuto alleato naturale dei nemici. Tutti gli istinti farisaici si sono risvegliati in lui ed egli ha visto in Gesù il grande pericolo per Israele. Al tempo stesso si è mosso quanto in lui v’era di basso. È esploso appunto nell’odio contro l’insostenibile altezza. Il denaro gli si è fatto di nuovo importante, è divenuto la tentazione soverchiante - finché forse occorse solo una piccolezza, una combinazione per far emergere il piano.

In che cosa consistette il tradimento? La risposta più semplice è certo la migliore: ai potentati doveva interessare di riuscire ad avere in loro potere Gesù nel modo meno vistoso possibile, poiché il popolo si trovava ancora sotto l’impressione dell’ingresso a Gerusalemme; ma Giuda, che conosceva le abitudini di Gesù, poteva dire loro dove coglierlo in silenzio.

….

Il Dio in cui noi crediamo è il Dio che viene, che entra in casa nostra e si da in potere del nostro spirito e del nostro cuore. Quindi Egli fa conto della fedeltà di questo cuore, sulla "cavalleria" di questo spirito. Perché cavalleria? Poiché Dio quando entra nel mondo si spoglia del suo potere. Dio viene inerme nel mondo. E' un Dio che tace paziente. Ha svuotato se stesso assumendo la forma di servo. Tanto più profondo è l'appello alla fede: riconosca essa il Dio privo di apparenza e splendore e mantenga la fedeltà all'indifesa altezza. ...

Ma vi sono nella nostra vita molti giorni in cui non abbiamo abbandonato lui, il nostro sapere migliore, il nostro sentimento più santo, il nostro dovere, il nostro amore per una vanità, una sensualità, un guadagno, una sicurezza, un odio, una vendetta? Questo e' forse più di trenta denari d'argento?

Abbiamo poche giustificazioni di parlare ancora con indignazione sul traditore come su qualcosa che sta là remoto.

Giuda svela noi stessi. Lo si capisce cristianamente nella misura in cui lo si comprende a partire dalle potenzialità malvage del proprio cuore, e si prega Dio che non consenta di consolidarsi al tradimento, in cui continuamente scivoliamo. Perché se questo tradimento si consolida, si arresta; se prende possesso del cuore e il cuore non trova più una via verso il pentimento - ecco Giuda!

A5 - Dio è realista (La libertà interiore - Padre Jacques)

La grazia divina non opera in situazioni di fantasia, ideali o da sogno. Agisce nella realtà concreta, nella nostra esistenza concreta. (...) La persona che Dio ama con la tenerezza di un padre, la persona di cui egli si interessa e mediante il suo amore vuole trasformare, non e` la persona che avrei voluto essere, o che avrei dovuto essere, ma e', assai banalmente, la persona che sono.

Molto spesso, ciò che blocca l'azione della grazia divina nei nostri cuori non sono poi tanto i nostri peccati o i nostri errori, quanto piuttosto la mancanza di assenso alla nostra debolezza, tutti i rifiuti, più o meno coscienti, a ciò che siamo o alla nostra situazione concreta.

A6

Monologo di Giuda (Il libro della passione - Josè Miguel Ibanez Langlois)

Nessuno dica che Gesù non l’ho amato. Dopo aver visto i Suoi primi miracoli, mi sembrava d’impazzire; mi ripetevo: rallegrati o terra è giunta la liberazione del povero; e tu Roma incomincia a tremare; e tu Giuda preparati: sarai uno dei suoi dodici re.

Ma presto cominciarono le delusioni. La cosa prese una piega vagamente spirituale; guariva servi di centurioni come se niente fosse; risolveva solo casi personali: numerosi sì, ma solo personali; cinquemila bocche affamate saziate nel deserto; ma solo in quanto bocche personali

Invece i poveri li avrete sempre con voi diceva. Bah! Presto si vide che non portava al mondo una rivoluzione politica; parlava come se la politica non esistesse. Quegli occhi chiaroveggenti vedevano solo il cuore privato; accecati dalla loro stessa luce non vedevano il mondo.

che importa il cuore di Giuda di fronte ai problemi del mondo; di fronte all’enormità storica del male e delle ingiustizie. Eppure a lui importava molto il mio cuore: io ero tutto per lui. I suoi occhi dentro di me vedevano tutto ma non vedevano i mali e le ingiustizie del popolo d’Israele.

Ah quell’eterna ambiguità: non sono re, sì lo sono, anzi, no non lo sono; o meglio lo sono, ma solo nel senso immateriale della parola, solo in senso spirituale.

Bella roba poi quell’entrata trionfale in Gerusalemme: un Rabbi vestito da prima comunione al trotto di un asinello. Costui vuole soltanto morire sgozzato. Giuda preparati che la storia ti assolverà; il senso della storia... ma non mi considero peggiore degli altri: Giovanni il carino che Gli dorme sul petto, Pietro la roccia su cui fondare la chiesa, Giacomo il tuono che dorme anche lui nella Sua mano… Maledetti undici dell’altro mondo! Ruffiani; e poi si dirà che son io il vile.

La parola vile mi perseguita dall’infanzia. La vidi scritta negli occhi del maestro; la si leggeva nelle pupille di questi galilei; si moltiplicava per undici con estrema facilità. Io non so cos’è esser vile; sò soltanto cos’è essere Giuda; e intanto Lui insiste stupidamente a voler essere un agnello sgozzato.

Da un pezzo mi guarda come fossi un moribondo; non sopporto quello sguardo mite; non sopporto le sue allusioni mistiche: Io sono Giuda e lo odio! Ah con che dolcezza sibila il serpente dell’odio. Il mio nome è importante in questi abissi: Giuda, sì son Giuda! Non avevo mai sentito una voce così bella dopo quel “Giuda vieni e seguimi”; dopo quel maledetto inganno dell’altro mondo nella mia giovinezza.

(Testo parafrasato da: "Il libro della passione" di Josè Miguel Ibanez Langlois - edizioni Ares)