Nella categoria: HOME | Letteratura e... altro

Le cose d'ogni giorno raccontano segreti

A chi le sa guardare ed ascoltare

Per fare un tavolo ci vuole il legno

Per fare il legno ci vuole l'albero

Per fare l'albero ci vuole il seme

Per fare il seme ci vuole il frutto

Per fare il frutto ci vuole il fiore

Per fare un fiore

ci vuole un ramo

per fare il ramo

ci vuole l’albero

Così questa filastrocca di Gianni Rodari, resa celebre dalla versione musicata di Sergio Endrigo Ci vuole un fiore, negli anni Settanta ricordava a bambini e adulti la presenza degli alberi negli oggetti di ogni giorno. In effetti gli alberi sono onnipresenti nella nostra vita, non solo nei giardini delle nostre case, lungo le strade e nei parchi delle nostre città, nei boschi delle nostre montagne, ma anche e soprattutto nascosti sotto mentite spoglie. Infinite sono le metamorfosi a cui li sottoponiamo, per questo spesso ci dimentichiamo che all'origine ci sono proprio loro.

Gustave Klimt, L'albero della vita (dettaglio), 1909

Gustave Klimt, L'albero della vita (dettaglio), 1909C'è voluta una tragica epidemia che ci toglie il respiro per ricordarci quello che forse dimentichiamo più spesso: ci vuole ancora un albero per produrre l'ossigeno.

Gli alberi respirano come noi. Gli alberi ci aiutano a respirare. Gli alberi ci aiutano a vivere. Lo sappiamo da sempre. Ce ne dà conferma la storia dell'arte, in cui il connubio tra albero e vita ha trovato espressione fin dagli albori della nostra civiltà attraverso l'immagine simbolica dell'albero della vita. Lo sappiamo da sempre, ma è un sapere che rischiamo di perdere, insieme al rispetto per questo nostro compagno e donatore di vita.

È il “segreto del letto” raccontato da Odisseo in ogni dettaglio a convincere la prudente Penelope che quel mendicante di fronte a lei è proprio suo marito, ritornato in patria dopo vent'anni. Quel letto, ricavato dall'eroe in persona da un maestoso tronco di un antico ulivo, è il “segno segreto” che solo loro due conoscono e di cui hanno bisogno per ritrovarsi, riconoscersi e ricominciare a fidarsi l'uno dell'altra.

È il “segreto del letto” raccontato da Odisseo in ogni dettaglio a convincere la prudente Penelope che quel mendicante di fronte a lei è proprio suo marito, ritornato in patria dopo vent'anni. Quel letto, ricavato dall'eroe in persona da un maestoso tronco di un antico ulivo, è il “segno segreto” che solo loro due conoscono e di cui hanno bisogno per ritrovarsi, riconoscersi e ricominciare a fidarsi l'uno dell'altra.

Il tanto accorto Odisseo cade subito nella trappola della prova del letto, quando la sposa ordina all'ancella di prepararglielo fuori dalla sua stanza:

Così parlava, provando lo sposo; ed ecco Odisseo

sdegnato si volse alla sua donna fedele:

«Chi l'ha spostato il mio letto?

Tra gli uomini, no, nessun vivente, neanche in pieno vigore,

senza fatica lo sposterebbe, perché c'è un grande segreto

nel letto ben fatto, che io fabbricai, e nessun altro.

C’era un tronco ricco di fronde, d’olivo, dentro il cortile,

florido, rigoglioso; era grosso come colonna:

intorno a questo murai la stanza [...]

E poi troncai la chioma dell'olivo fronzuto,

e il fusto sul piede sgrossai, lo squadrai con il bronzo

bene e con arte, lo feci dritto a livella,

ne lavorai un sostegno e tutto lo trivellai con il trapano.

Così, cominciando da questo, polivo il letto, finché lo finii,

ornandolo d’oro, d’argento e d’avorio. [...]

Così parlò, e a lei di colpo si sciolsero le ginocchia ed il cuore,

perché conobbe il segno sicuro che Odisseo le diceva.

(libro XXIII, traduzione di R. C. Onesti)

Non è un caso se proprio un albero di ulivo sia il “segreto” non solo del letto ma anche dell'unione dei due sposi, profonda e fertile come l'albero stesso. L'ulivo era l'albero sacro alla dea Atena (protettrice di Ulisse), era l'albero per eccellenza della terra greca, che con i suoi frutti rendeva fiorente anche l'economia. Ma il letto-albero ci racconta anche il “segreto” dell'attaccamento dell'eroe viaggiatore alle sue radici, alle sue origini.

In altri episodi del poema, come l'accecamento di Polifemo con un enorme palo di ulivo appuntito e arroventato o la costruzione della zattera con cui Odisseo lascia l'isola di Calipso, l'uso dell'albero è l'occasione per esaltare l'intelligenza pratica dell'eroe “multiforme” che incarna la “superiore” civiltà greca. Nelle parole di Odisseo stesso si percepisce l'orgoglio dell'abilità tecnica con cui lui e “nessun altro” ha trasformato l'albero in un letto “ben fatto”.

Nel mondo greco, come in tante altre civiltà antiche, gli alberi ispiravano però soprattutto rispetto e ammirazione. Nell'immaginario degli antichi greci poteva accadere che fossero esseri umani (eroi o divinità) a essere trasformati in alberi, anziché esseri umani a trasformare gli alberi in qualcos'altro. La metamorfosi in essere vegetale nasceva quasi sempre come gesto di ricompensa o di pietà, come esaudimento di un desiderio o di una preghiera, da parte di dèi benevoli. Di miti del genere ce ne sono tanti: erano il modo con cui gli antichi cercavano di spiegare l'origine di alberi e piante, un'origine divina. Sono storie di compenetrazione, interconnessione e fusione tra sfera umana, divina e naturale, immerse in un incessante flusso vitale, storie di rinascita, ispirate forse proprio dall'osservazione delle metamorfosi di piante e animali. Raccontano anch'esse i segreti delle cose e ci parlano ancora oggi di devoto rispetto per questi elementi del mondo naturale, palpitanti di diverse forme di vita. Tra le metamorfosi arboree più suggestive ci sono quelle immortalate da Ovidio nelle sue Metamorfosi.

Un torpore profondo pervade le sue membra, il petto morbido si fascia di fibre sottili, i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami; i piedi, così veloci un tempo, s'inchiodano in pigre radici, il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva. Anche così Febo l'ama e, poggiata la mano sul tronco, sente ancora trepidare il petto sotto quella nuova corteccia e, stringendo fra le braccia i suoi rami come un corpo, ne bacia il legno, ma quello ai suoi baci ancora si sottrae.

Un premio all'ospitalità e all'amore è la metamorfosi in una quercia e un tiglio uniti per il tronco dei due anziani coniugi Filemone e Bauci, poverissimi ma capaci di grande generosità. Sono gli unici a non esitare a offrire riparo, cibo e riposo a Giove e Mercurio, travestiti da uomini mortali, nella loro umile capanna di paglia e canne, dove sono invecchiati insieme.

Gli alberi sono presenti indirettamente già nella scena dell'ospitalità, nei dettagli, nei piccoli gesti, nelle piccole cose: la panca dove il vecchio fa accomodare gli ospiti, il fuoco del giorno prima ravvivato con foglie e corteccia secca, i ciocchi e i rami aridi spezzati sotto la pentola, il letto di salice, il tavolo dal piede zoppo apparecchiato con bicchieri di legno di faggio e con i doni degli alberi: olive, corniole, noci, fichi secchi, datteri, prugne, mele, miele. Colpiti dalla premurosa accoglienza dei due sposi, gli dèi non solo li premiano salvando solo la loro capanna e trasformandola in un tempio, ma non esitano ad esaudire il loro desiderio, quello di essere guardiani del tempio e di restare uniti anche nella morte:

Janus Genelli, La metamorfosi di Filemone e Bauci, 1801

Janus Genelli, La metamorfosi di Filemone e Bauci, 1801Furono guardiani del tempio, finché ebbero vita: sfiniti dagli anni, mentre stavano di fronte ai gradini e raccontavano la storia del luogo, Bauci vide Filemone coprirsi di fronde e il vecchio Filemone coprirsi di fronde Bauci.

Mentre già una cima cresceva sui loro due volti, finché poterono continuarono a scambiarsi parole “Addio, amore” – dissero insieme, e insieme la scorza li coprì e li nascose: ancor oggi i Bitini mostrano due tronchi vicini che derivano dal doppio corpo.

Più struggente è la metamorfosi di Mirra nell'albero omonimo. Per la giovane protagonista la dissoluzione in un'altra forma, che la sottragga sia al mondo dei vivi che al mondo dei morti, che la lasci sospesa tra la vita che odia e la morte che teme, è l'unico modo per espiare la sua colpa, quella di aver amato il proprio padre e di portare in grembo il frutto di quest'amore proibito.

Gli dèi ascoltano la sua preghiera. Ed ecco il segreto dell'albero della mirra:

Luigi Garzi, La trasformazione di Mirra e la nascita di Adone, XVIII sec.

Luigi Garzi, La trasformazione di Mirra e la nascita di Adone, XVIII sec.Mentre ancora parla, la terra avvolge le sue gambe, le unghie dei piedi si fendono, diramandosi in radici contorte, a sostegno di un lungo fusto; le ossa si mutano in legno e, restando all'interno il midollo, il sangue diventa linfa, le braccia grandi rami, le dita ramoscelli; la pelle si fa dura corteccia. E già, crescendo, la pianta ha fasciato il ventre gravido, ha sommerso il petto e sta per coprirle il collo: non tollerando indugi, lei si china incontro al legno che sale e il suo volto scompare sotto la corteccia. Ma benché col corpo abbia perduto la sensibilità di un tempo, continua a piangere e dalla pianta trasudano tiepide gocce. Lacrime che le rendono onore: la mirra, che stilla dal tronco, da lei ha nome, un nome che mai il tempo potrà dimenticare.

Capelli che diventano fronde, volti che diventano chiome, braccia che diventano rami, dita che diventano ramoscelli, ossa che diventano legno, petti che diventano tronchi, pelle che diventa corteccia, piedi che diventano radici, sangue che diventa linfa, lacrime che diventano gocce di resina. Così l'immaginario degli antichi ci insegna quanto esseri umani e alberi si somiglino.

Non c'è da stupirsi se nella maggior parte delle civiltà antiche agli alberi, come l'ulivo o l'alloro nel mondo classico, fosse attribuito un valore sacro o simbolico. Gli alberi sono organismi antichissimi e sofisticati, esistevano già quando la nostra specie ha fatto la sua comparsa sulla Terra e continueranno a esistere dopo di noi.

Gli alberi sono nostri compagni di vita fin dal principio e noi abbiamo sempre avuto bisogno di loro. Una cultura millenaria che ci proietta verso quel principio, quando eravamo cacciatori-raccoglitori o praticavamo ancora un'economia di sussistenza, è quella degli Indiani d'America: la simbiosi con il mondo naturale ha dato origine a una religione animistica, incentrata su un Grande Spirito presente con la sua anima in ogni cosa e quindi sulla sacralità e sul rispetto di tutto il creato. La Preghiera ad un giovane albero di cedro degli Indiani Kwakiutl rivela uno sguardo di umiltà, gratitudine e riverenza verso gli alberi, uno sguardo che la maggior parte di noi ha perso:

Guardami, amico!

Sono venuto per chiederti il tuo vestito.

Tu ci dai tutto quello di cui abbiamo bisogno:

il tuo legno, la tua corteccia, i tuoi rami

e le fibre delle tue radici,

perché tu hai pietà di noi.

Tu sei volentieri pronto a darci il tuo vestito.

Io sono venuto a pregarti per questo,

donatore di lunga vita,

perché io voglio fare di te un cestino per le radici del giglio.

Io ti prego, amico, non essere adirato con me

per quello che ora sto per fare con te.

Proteggimi, amico!

Tieni la malattia lontana da me,

che io non perisca per malattia o in guerra, o amico!

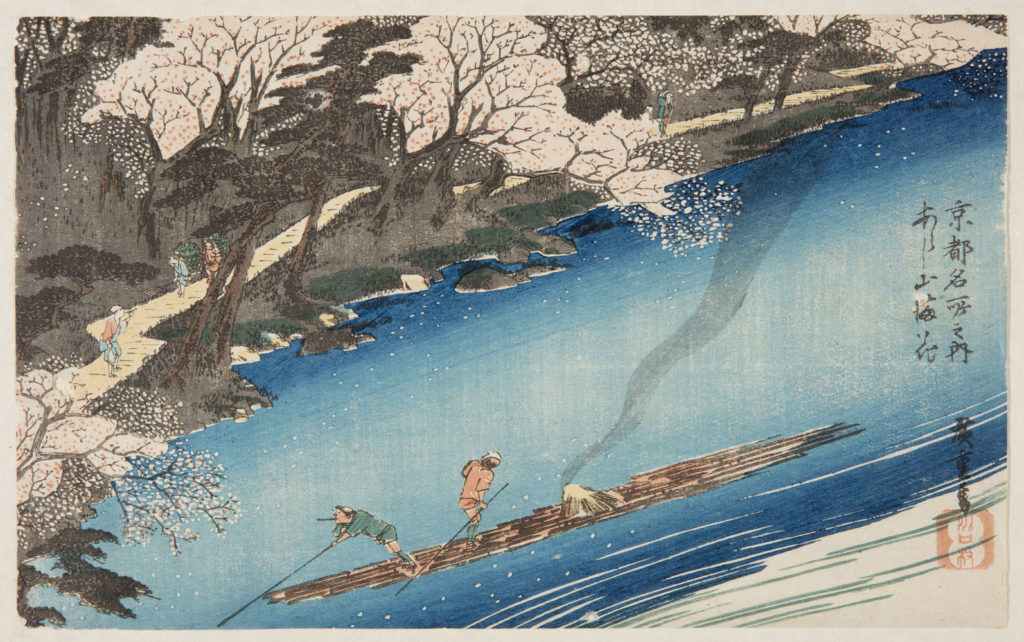

Hiroshige, Ciliegi in piena fioritura ad Arashiyama, 1834

Hiroshige, Ciliegi in piena fioritura ad Arashiyama, 1834Un'altra civiltà che fin dall'antichità ha dedicato un vero e proprio culto agli alberi è quella giapponese. Gli haiku, espressione poetica tipica della letteratura nipponica, nata nel XVII secolo, sono una forma di meditazione sulla bellezza, sul mistero della natura, affidata all'immediatezza di una sensazione, alla rapidità di un'immagine, alla capacità di guardare e ascoltare il mondo della natura e di accoglierlo nel proprio silenzio interiore nella fugacità di un istante.

Alla base di questi brevissimi componimenti di sole 17 sillabe, c'è lo yugen (yu = vago e gen = misterioso), che ha suggestionato anche alcuni poeti europei del Novecento, come Ungaretti e Quasimodo.

Un componimento di Yosa Buson risalente al XVIII secolo ha come protagonista i fiori di ciliegio:

Cadono i fiori di ciliegio

sugli specchi d'acqua della risaia:

stelle,

al chiarore di una notte senza luna

Il fiore del ciliegio, sakura, è ancora oggi il protagonista di un rito collettivo antichissimo e suggestivo: l'hanami (“ammirare i fiori”), una tradizione iniziata 1300 anni fa, che spinge ogni primavera migliaia di giapponesi a mobilitarsi solo per godere della bellezza fugace degli alberi in fiore. I ciliegi, con la loro fioritura, spettacolare e appariscente, ma di breve durata, hanno acquisito nella millenaria cultura giapponese una simbologia evocativa: il sakura ricorda la caducità della bellezza e della vita e per questo era anche il fiore degli antichi Samurai.

Proprio uno splendido albero giapponese, un glicine ultrasecolare dell'Ashikaga Flower Park, con la sua fiabesca cascata di fiori, ha ispirato l'“Albero delle anime” del film di fantascienza Avatar di James Cameron (2009). Il film è ambientato nel 2154 sul pianeta Pandora, dove tutti gli esseri viventi sono uniti da una rete di interconnessione neurobiologica, percepita dalla popolazione indigena, i Na’vi, in chiave animista e spirituale.

Gli enormi “Albero delle anime” e “Albero casa” sono elementi di un mirabile ecosistema, minacciato dall'avidità materialista e imperialista degli umani, interessati solo ai giacimenti di un raro minerale, indispensabile per risolvere la crisi energetica del pianeta Terra.

Sono evidenti i riferimenti alle colonizzazioni passate e recenti, una storia ricorrente di conquiste e massacri, sfruttamento e distruzione, di vittime umane, animali, vegetali, sacrificate sull'altare di una crescita sconsiderata. E i Na'vi sono chiaramente ispirati agli Indiani d'America, ai popoli indigeni dell'Africa e dell'Asia.

I ciliegi forse più famosi della letteratura sono quelli al centro dell'ultima opera teatrale di Anton Čechov, Il giardino dei ciliegi (1904), in cui lo scrittore russo ha trasferito la sua esperienza personale di amante della natura, costretto ad abbandonare la casa d'infanzia per ristrettezze economiche. Per Ljubov’ Andreevna Ranevskaja, aristocratica decaduta e indebitata, ritornata in Russia con la figlia diciassettenne Anja e costretta a vendere il giardino insieme alla casa, i ciliegi sono alberi delle anime, sono parte della sua storia, della sua identità, simbolo di un'infanzia e un passato felici.

TROFIMOV - Pensate, Anja: vostro nonno, il vostro bisnonno, tutti i vostri antenati erano possidenti, proprietari di anime vive. Non vedete che da ogni ciliegio di questo giardino, da ogni foglia, da ogni tronco vi guardano esseri umani, non sentite le loro voci.

LJUBOV – Io sono nata qui, qui hanno vissuto mio padre e mio nonno, io questa casa la amo, senza il giardino dei ciliegi la mia vita non ha più senso e se è proprio indispensabile venderlo, allora che vendano anche me assieme a lui.

Se i ciliegi nella finzione letteraria alla fine vengono abbattuti, nella realtà l'autore fece piantare moltissimi alberi, tra cui i tanto amati ciliegi, nel giardino della sua dacia a Jalta, dove trascorse l'ultimo periodo della sua vita.

Un valore analogo ha la casa del nespolo, presenza costante nel romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga (1881). Il nespolo è silenzioso e fedele testimone delle vicende della famiglia Toscano. La casa, che prende il nome non da chi la abita ma proprio dall'albero che la contraddistingue, simboleggia l'unità, le tradizioni della famiglia, messe a rischio dalle “irrequietudini del progresso”:

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene colle buone dalla casa del nespolo, dopo tanto tempo che ci erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese, espatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare, e non erano tornati più.

L'albero stesso può diventare una vera e propria casa e una scelta di vita, come il leccio e altri alberi di Ombrosa per il dodicenne barone Cosimo Piovasco di Rondò ne Il barone rampante di Italo Calvino (1957). Cosimo, in seguito a un litigio con i genitori per aver rifiutato di mangiare un piatto di lumache, decide di trascorrervi l'intera vita. Conquisterà così la sua libertà, il suo posto nella comunità e un punto di vista privilegiato in un mondo, quello del Settecento, in pieno fermento, al quale prenderà parte attivamente e intensamente.

Di lì a poco, dalle finestre, lo vedemmo che s’arrampicava su per l’elce. Era vestito e acconciato con grande proprietà, come nostro padre voleva venisse a tavola, nonostante i suoi dodici anni […] Così egli saliva per il nodoso albero, muovendo braccia e gambe per i rami con la sicurezza e la rapidità che gli venivano dalla lunga pratica fatta insieme. Ho già detto che sugli alberi noi trascorrevamo ore e ore […] Trovai quindi naturale che il primo pensiero di Cosimo, a quell’ingiusto accanirsi contro di lui, fosse stato d’arrampicarsi sull’elce, albero a noi familiare, e che protendendo i rami all’altezza delle finestre della sala, imponeva il suo contegno sdegnoso e offeso alla vista di tutta la famiglia. [...] Cosimo salì fino alla forcella d’un grosso ramo dove poteva stare comodo, e si sedette lì, a gambe penzoloni, a braccia incrociate con le mani sotto le ascelle, la testa insaccata nelle spalle, il tricorno calcato sulla fronte. Nostro padre si sporse dal davanzale. - Quando sarai stanco di star lì cambierai idea! - gli gridò.

- Non cambierò mai idea, - fece mio fratello, dal ramo. - Ti farò vedere io, appena scendi! - E io non scenderò più! - E mantenne la parola. […] Cosimo guardava il mondo dall’albero: ogni cosa, vista di lassù, era diversa, e questo era già un divertimento.

Sospeso sugli alberi, Cosimo farà dei rami le sue strade e i suoi ponti, gli scaffali delle sue biblioteche pensili, le sue alcove aeree. Imparerà a fare “amicizie e distinzioni” tra olivi, fichi, gelsi, noci, lecci, platani, olmi, faggi, querce, pini, castani:

Illustrazione di Roger Olmos, 2016

Illustrazione di Roger Olmos, 2016Gli olivi, per il loro andar torcendosi, sono a Cosimo vie comode e piane, piante pazienti e amiche, nella ruvida scorza, per passarci e per fermarcisi […] Il fico ti fa suo, t’impregna del suo umore gommoso, dei ronzii dei calabroni; dopo poco a Cosimo pareva di stare diventando fico lui stesso e, messo a disagio, se ne andava. Sul duro sorbo, o sul gelso da more, si sta bene; peccato siano rari. Così i noci, che anche a me, che è tutto dire, alle volte vedendo mio fratello perdersi in un vecchio noce sterminato, come in un palazzo di molti piani e innumerevoli stanze, veniva voglia d’imitarlo, d’andare a star lassù; tant’è la forza e la certezza che quell’albero mette a essere albero, l’ostinazione a esser pesante e duro [...] Cosimo stava volentieri tra le ondulate foglie dei lecci [...] e ne amava la screpolata corteccia […]. Era il mondo ormai a essergli diverso, fatto di stretti e ricurvi ponti nel vuoto, di nodi o scaglie o rughe che irruvidiscono le scorze, di luci che variano il loro verde a seconda del velario di foglie più fitte o più rade [...]. Mentre il nostro, di mondo, s’appiattiva là in fondo e noi avevamo figure sproporzionate e certo nulla capivamo di quel che lui lassù sapeva […].

Cosimo fonderà addirittura un'associazione per tutelare gli alberi dagli incendi e imparerà l'arte di potarli, “amico a un tempo del prossimo, della natura e di se medesimo. E i vantaggi di questo saggio operare godette soprattutto nell'età più tarda, quando la forma degli alberi sopperiva sempre più alla sua perdita di forze. Poi, bastò l'avvento di generazioni più scriteriate, d'imprevidente avidità, gente non amica di nulla, neppure di se stessa, e tutto ormai è cambiato, nessun Cosimo potrà più incedere per gli alberi.”

Nella realtà è andata diversamente: ci sono stati dei Cosimo al femminile, protagonisti di episodi di ostinata unione con il mondo arboreo che ricordano sia quello immaginato da Calvino sia la resistenza degli indigeni di Pandora in Avatar.

Negli anni Settanta le donne diedero vita in alcune aree rurali e montuose dell'India a un movimento collettivo di protesta non violenta contro le politiche di deforestazione adottate dal governo in nome dello sviluppo economico. Il taglio di migliaia di alberi aveva avuto conseguenze pesanti sulla vita delle comunità contadine, la cui sopravvivenza dipendeva dalla foresta, definita dalle donne la loro “casa materna”. Abbracciare gli alberi destinati all'abbattimento e rifiutarsi di lasciarli fu la forma di resistenza scelta dalle “ribelli”. Ecco perché il movimento fu chiamato “Chipko”, che in hindi significa “aggrapparsi”.

Un gesto di ribellione individuale ma altrettanto spettacolare e tenace fu quello compiuto nel 1997 dall'allora ventitreenne Julia Hill, soprannominata Butterfly: l'ambientalista americana salvò "Luna", una sequoia millenaria nella foresta di Headwaters in California, alta circa 50 metri, minacciata da una multinazionale del legno, vivendovi sopra per 738 giorni, fino al 1999.

La forza di chi crede nella vita è più grande di quella di chi la vuole distruggere. Ho imparato a capire gli alberi, il loro modo di abbandonarsi per sopravvivere alle tempeste” (intervista del 2001)

Forse la sequoia ha trasmesso alla sua inconsueta inquilina parte della sua forza. La resistenza, il vigore degli alberi, l'energia della natura, la magia della vita che si rinnova ciclicamente possono essere contagiose. È la sensazione espressa da Salvatore Quasimodo in Specchio, lirica della raccolta Ed è subito sera (1942). Lo stupore per il risveglio improvviso di un vecchio albero che sembrava già secco porta il poeta a sentirsi partecipe della miracolosa rinascita, infonde dentro di lui la stessa linfa vitale del tronco (io “sono quel verde che spacca la scorza”) e una nuova speranza:

M. C. Escher, Pozzanghera (1952)

M. C. Escher, Pozzanghera (1952)Ed ecco sul tronco

si rompono le gemme:

un verde più nuovo dell'erba

che il cuore riposa:

il tronco pareva già morto,

piegato sul botro.

E tutto mi sa di miracolo;

e sono quell'acqua di nube

che oggi rispecchia nei fossi

più azzurro il suo pezzo di cielo,

quel verde che spacca la scorza

che pure stanotte non c'era.

E chissà che non sia proprio questa immersione nel flusso vitale della natura, questa capacità di uscire fuori di noi la scelta vincente. È la scelta finale di Vitangelo, il protagonista di Uno, nessuno e centomila, l'ultimo romanzo di Pirandello (pubblicato nel 1926 ma iniziato quasi vent'anni prima). È la scelta di non guardarsi più allo specchio ma di specchiarsi nella natura, di abbandonarsi alla vita autentica, quella spontanea e fluida che non conclude, come nelle metamorfosi della mitologia classica: “Io sono vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita. Quest'albero, respiro trèmulo di foglie nuove. Sono quest'albero. Albero, nuvola; domani libro o vento: il libro che leggo, il vento che bevo. Tutto fuori, vagabondo.” In questo nomadismo panico il personaggio trova la liberazione definitiva dalla trappola delle finzioni sociali e dal rovello dei pensieri.

“E tutto mi sa di miracolo”, scriveva Quasimodo. Il “miracolo” della natura ha aperto la storia della letteratura italiana con quel meraviglioso elogio, quel gioioso canto di gratitudine che è il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi (1224). Ma poi la letteratura stessa, la poesia in particolare, non ha potuto non testimoniare con preoccupazione una prospettiva opposta: con il progresso e l'ossessione della crescita, la nostra capacità di riconoscerci parte di un tutto più grande si è indebolita sempre di più. Si è invece rafforzata la nostra presunzione antropocentrica, che ha reso sempre più artificiale la nostra vita e ha alterato anche quella degli alberi, nostri vicini di casa, violandola e svilendola. La qualità della vita è peggiorata per entrambi. Prima ancora del virus venuto dalla Cina, siamo stati noi a togliere il respiro a noi stessi e alla Terra. Suonano tristemente profetiche le parole conclusive della Coscienza di Zeno di Italo Svevo (1923): “La vita attuale è inquinata alle radici. L’uomo s’è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l’aria.”

Ma gli scrittori, i poeti per fortuna non rinunciano a regalare a noi la loro speciale capacità di guardare, di ascoltare, agli alberi la voce che non hanno, ad entrambi la speranza. Così Franco Fortini in Alberi (da Una volta per sempre, 1963) e Primo Levi in Cuore di legno (10 maggio 1980) ci ricordano che gli alberi sono organismi viventi, proprio come noi:Alberi

di Franco Fortini

Gli alberi sembrano identici

che vedo dalla finestra.

Ma non è vero. Uno grandissimo

si spezzò e ora non ricordiamo

più che grande parete verde era.

Altri hanno un male.

La terra non respira abbastanza. [...]

La storia del giardino e della città

non interessa. Non abbiamo tempo

per disegnare le foglie e gli insetti

o sedere alla luce candida

lunghe ore a lavorare.

Gli alberi sembrano identici,

la specie pare fedele.

E sono invece portati via

molto lontano. Nemmeno un grido,

nemmeno un sibilo ne arriva.

Non è il caso di disperarsene,

figlia mia, ma di saperlo

mentre insieme guardiamo gli alberi

e tu impari chi è tuo padre.

Cuore di legno

di Primo Levi

Il mio vicino di casa è robusto.

È un ippocastano di corso Re Umberto;

ha la mia età ma non la dimostra.

Alberga passeri e merli, e non ha vergogna,

in aprile, di spingere gemme e foglie,

fiori fragili a maggio;

a settembre ricci dalle spine innocue

con dentro lucide castagne tànniche. [...]

Non vive bene.

Gli calpestano le radici

i tram numero otto e diciannove

ogni cinque minuti; ne rimane intronato

e cresce storto, come se volesse andarsene.

Anno per anno, succhia lenti veleni

dal sottosuolo saturo di metano,

è abbeverato d’orina di cani.

Le rughe del suo sughero sono intasate

dalla polvere settica dei viali;

sotto la scorza pendono crisalidi

morte,

che non diventeranno mai farfalle.

Eppure, nel suo torpido cuore di legno

sente e gode il tornare delle stagioni.

Vicine ai versi di Fortini sono le riflessioni espresse dallo scrittore Erri De Luca durante la prima ondata dell'epidemia da Covid-19: “La micidiale polmonite che soffoca il respiro sta a specchio dell’espansione umana che soffoca l’ambiente. L’ammalato chiede aria e aiuto a nome di se stesso e del pianeta intero.” Vittime privilegiate del virus, in un universo dantesco saremmo vittime anche di questa dolorosa legge del contrappasso.

Proprio un ippocastano, uno dei più vecchi di Amsterdam, era il maestoso “vicino di casa” di Anne Frank durante la sua reclusione nell'alloggio segreto. Guardato attraverso una finestra, come gli alberi celebrati da Fortini, anche lui, come il “Cuore di legno” di Levi, segnalava alla sua piccola ammiratrice il susseguirsi delle stagioni:

Dopo questo inverno mite, una bellissima primavera, aprile è proprio un mese splendido, non troppo caldo e non troppo freddo, con pioggia ogni tanto. Il nostro castagno è già abbastanza verde e qua e là si vede perfino qualche candelina (18 aprile 1944)

Il nostro ippocastano è in piena fioritura dalla testa ai piedi, pieno di foglie e molto più bello dell'anno scorso (13 maggio 1944)

E Anne si riscopriva innamorata pazza di tutto ciò che è natura. Quello spicchio del mondo esterno che riusciva a intravedere dalla finestra era come un'iniezione di energia vitale e di positività. Più volte nel suo Diario Anne parla del contatto con la natura come di una medicina:

[Io e Peter] Ci siamo messi a guardare insieme il cielo azzurro, l'ippocastano spoglio sui cui rami brillavano minuscole goccioline, i gabbiani e gli altri uccelli che, volando veloci, sembravano d’argento. Tutto questo ci commuoveva talmente che non riuscivamo più a parlare. […] Per tutti quelli che hanno paura, si sentono soli o infelici, il sistema migliore è certamente uscire, andare in un posto in cui si è completamente soli, soli col cielo, con la natura e con Dio. Perché soltanto allora, solo allora si avverte che tutto è come deve essere e che Dio vuole che gli uomini siano felici nella natura semplice ma bella. Finché esiste questo, ed esisterà sempre, so che in qualsiasi circostanza può esserci consolazione. E sono fermamente convinta che la natura può cancellare molte miserie (23 febbraio 1944).

Sarà perché non metto il naso fuori da tanto tempo, che tutto quello che riguarda la natura mi fa impazzire? […] Non è una mia fantasia che vedere il cielo, le nuvole, la luna e le stelle mi dia un senso di tranquillità e di attesa. È molto meglio della valeriana o del bromuro. La natura mi fa sentire piccola e mi dà il coraggio di affrontare tutte le avversità (13 giugno 1944)

No, non era una sua fantasia. Le più recenti ricerche scientifiche confermano il potere terapeutico e le proprietà curative degli alberi, anche se visti soltanto attraverso lo schermo di una finestra.

La presenza degli alberi migliora l'umore e la salute psichica e fisica, abbassa la pressione, riduce lo stress, l'ansia e la depressione. Il contatto con gli alberi migliora la memoria, l'attenzione e le capacità cognitive. È una reazione legata alla nostra memoria ancestrale di specie nata ed evoluta in un ambiente pieno di alberi che ne hanno favorito la sopravvivenza, è legata alla fase primordiale della nostra presenza sulla Terra, quando a lungo siamo stati nomadi, in stretta connessione e dipendenza dalla natura, prima che cadessimo nella “trappola” della civiltà (come la definiscono alcuni storici contemporanei, tra cui Harari e Bregman), senza poter più tornare indietro. Come per gli altri animali, la natura è il nostro habitat, da cui però ci stiamo sradicando sempre più.

In Giappone, patria dell'hanami, è nata la pratica dello shinrin-yoku (“bagno nel bosco”), un'immersione nella natura, nei suoi suoni e profumi, che è riconosciuta come vera e propria terapia dal sistema sanitario.

Ecco perché gli alberi non dovrebbero mancare nelle nostre scuole, negli uffici, negli ospedali, nelle case di cura, come ricorda lo scienziato Stefano Mancuso.

Gustave Klimt, Foresta di faggi, 1902

Gustave Klimt, Foresta di faggi, 1902Abbiamo bisogno di più alberi, non di meno. Distruggere gli alberi significa distruggere noi stessi.

Ci ammoniva contro la nostra assurda hybris da dominatori, predatori, devastatori Primo Levi, che allo sguardo del poeta univa quello dello scienziato. In Almanacco, lirica datata il 2 gennaio 1987, tre mesi prima della morte, con toni insolitamente cupi e amaramente premonitori, contrappone all'eternità del corso della natura, la furia (auto)distruttiva dell’uomo:

[...] Anche la Terra temerà le leggi

immutabili del creato.

Noi no. Noi propaggine ribelle

di molto ingegno e poco senno,

distruggeremo e corromperemo

sempre più in fretta;

presto presto, dilatiamo il deserto

nelle selve dell'Amazzonia,

nel cuore vivo delle nostre città,

nei nostri stessi cuori.

Che la natura continuerà il suo corso anche senza di noi ce lo ha fatto capire bene un invisibile virus, pericoloso solo per la nostra specie, che ha assistito con ammirazione e forse un po' di invidia a un vero e proprio trionfo di bellezza, di purezza e di vita, da cui è rimasta esclusa (ancora la beffarda legge del contrappasso?). Abbiamo avuto un assaggio di come potrebbe essere il mondo senza di noi che ne siamo gli unici impenitenti contaminatori. Forse abbiamo avuto una lezione di umiltà da questo minuscolo organismo che in fondo è solo un'altra delle innumerevoli specie con cui condividiamo il pianeta e con cui probabilmente non saremmo mai entrati in contatto, se non avessimo violato le “leggi immutabili” della natura.

Disegno dell'illustratrice brasiliana Giovana Medeiros, nell'ambito della campagna #PrayforAmazonia, 2019

Disegno dell'illustratrice brasiliana Giovana Medeiros, nell'ambito della campagna #PrayforAmazonia, 2019Il nostro piccolo omaggio all'albero si conclude così come è iniziato, con una canzone, una canzone che ci porta proprio “nelle selve” sofferenti dell'Amazzonia che Levi già immaginava deturpate dal nostro ingegno senza senno e senza cuore. Ma ci riporta anche alle metamorfosi arboree che nella fantasia degli antichi ricompensavano esseri meritevoli di benevolenza e li consegnavano all'immortalità, immettendoli nell'inesauribilità del ciclo vitale.

L'ultimo albero del nostro percorso è un albero abbattuto. Eppure, cadendo, ha sparso ovunque i suoi semi ed è rinato sotto altre forme. È Chico Mendes, sindacalista e ambientalista brasiliano, assassinato a 44 anni il 22 dicembre 1988 dagli squadroni della morte al soldo dei grandi allevatori.

L'ultimo albero del nostro percorso è un albero abbattuto. Eppure, cadendo, ha sparso ovunque i suoi semi ed è rinato sotto altre forme. È Chico Mendes, sindacalista e ambientalista brasiliano, assassinato a 44 anni il 22 dicembre 1988 dagli squadroni della morte al soldo dei grandi allevatori.

Figlio di seringueiros, i raccoglitori del lattice prodotto dalle piante, aveva lottato contro gli interessi dei latifondisti in difesa della foresta amazzonica e delle popolazioni indigene che la abitano.

Ricordati di Chico

dei Nomadi (album Gente come noi del 1991)

I signori della morte

hanno detto sì,

l'albero più bello

è stato abbattuto,

I signori della morte

non vogliono capire,

non si uccide la vita,

la memoria resta.

Così l'albero cadendo,

ha sparso i suoi semi

e in ogni angolo del mondo,

nasceranno foreste.

Ma salvare le foreste

vuol dire salvare l'uomo,

perché l'uomo non può vivere

tra acciaio e cemento,

non ci sarà mai pace,

mai vero amore,

finché l'uomo non imparerà

a rispettare la vita.

Per questo l'albero abbattuto

non è caduto invano,

cresceranno foreste

e una nuova idea dell'uomo.

Ma lunga sarà la strada

e tanti gli alberi abbattuti,

prima che l'idea trionfi,

senza che nessuno muoia,

forse un giorno uomo e foresta

vivranno insieme,

speriamo che quel giorno

ci sia ancora.

Se quel giorno arriverà,

ricordati di un amico

morto per gli indios e la foresta,

ricordati di Chico.

“L’azione non è oggi o domani. Era ieri”. Vignetta di Gretta Conganas, nell'ambito della campagna #PrayforAmazonia, 2019

“L’azione non è oggi o domani. Era ieri”. Vignetta di Gretta Conganas, nell'ambito della campagna #PrayforAmazonia, 2019Quel giorno non è ancora arrivato e la natura ce lo sta ricordando mettendoci di fronte a sfide enormi: la crisi climatica e ambientale, le recenti epidemie. Ormai è infatti noto e chiaro il legame di causa-effetto tra deforestazione e riscaldamento globale, tra deforestazione e pandemie.

Ma una “nuova idea dell'uomo”, una nuova visione, meno ego-centrica e più eco-centrica, potrà crescere insieme alle foreste: ritroveremo la capacità di meravigliarci, di sentirci grati per i doni degli alberi, per il nostro ingegno che li sa trasformare nelle cose di ogni giorno, come il letto di Ulisse o il tavolo della filastrocca di Rodari, affinché non ne abusiamo più; ritorneremo a sentirci anche noi un elemento della natura, per riconnetterci con lei, con tutti gli altri suoi elementi, anziché saccheggiarli, manipolarli e asservirli al nostro presunto benessere.

Ce lo possono insegnare i tanti semi sparsi dall'albero caduto: i guardiani della foresta, le comunità indigene delle Americhe, dell'Africa, dell'Asia. Per loro gli alberi sono ancora sopravvivenza, vita, casa, cultura, valori. Non si stancano di lottare, di rischiare la vita, per difendere le loro sacre foreste da cinici interessi economici. Ce lo possono insegnare, come l'indigena Neytiri fa con l'ex marine Jake in Avatar. Basta avere l'umiltà di ascoltare e imparare.

Abbiamo molto da imparare da loro, così come abbiamo molto da imparare direttamente dagli alberi, modelli di vita più vecchi, più evoluti e resistenti di noi. Basta saperli guardare e ascoltare e ci racconteranno i loro segreti.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG