A occhi ben chiusi

"Eyes Wide Shut" di Kubrick e "Doppio sogno" di Schnitzler:

una storia in giallo dove la posta in gioco è la propria identità

di Alessandro Lepri

Nella categoria: HOME | Letteratura e... altro

Il desiderio è l'essenza dell'uomo (Baruch Spinoza) |

• Prologo

• Il racconto e il film

• La trama

• Chi ben comincia

• Una questione tra medici

• Epilogo

La storia raccontata nel 1926 da Schnitzler in Traumnovelle e trasmutata dopo settanta anni nel film Eyes wide shut da Kubrick, è la storia di un uomo, di una donna e di un'inquietante scoperta: che nessuno è padrone in casa propria.

Il poeta latino Orazio, in una Satira che mette in ridicolo i comportamenti assurdi di certi uomini, improvvisamente interrompe la narrazione e si rivolge al lettore: «Quid rides? mutato nomine de te fabula narratur» (Che ridi? con altro nome, protagonista della storia sei tu.)

A occhi ben chiusi parla di te, lettore. Racconta di ciascuno di noi.

Arthur Schnitzler Arthur Schnitzler Traumnovelle S.Fischer Verlag Berlin 1926 Traduzione italiana Doppio sogno Adelphi Milano 1973 |

|

Kubrick si era innamorato di Schnitzlere di Traumnovelle già negli anni cinquanta del secolo scorso. Infatti in un'intervista del 1960 per il settimanale Entertainment Weekly dichiara:

Kubrick si era innamorato di Schnitzlere di Traumnovelle già negli anni cinquanta del secolo scorso. Infatti in un'intervista del 1960 per il settimanale Entertainment Weekly dichiara:

«Le opere di Schnitzler sono secondo me capolavori di scrittura drammatica. E' difficile trovare un altro scrittore che abbia compreso l'animo umano in modo più veritiero e che faccia rivelazioni più profonde delle sue riguardo a come le persone pensano, agiscono e, in definitiva, sono, e che abbia anche un punto di vista completamente consapevole - solidale anche se un po' cinico»

Com'è noto, però, riuscirà a realizzare il film, basato sulla novella di Schnitzler e con sceneggiatura fatta da lui stesso insieme a Frederic Raphael, solo alla fine degli anni novanta: il film uscirà poi addirittura postumo il 16 luglio 1999 dopo due mesi la morte di Kubrick che, sembra, non sia neppure riuscito a terminare il montaggio. Com'era suo costume, Kubrick elabora una sceneggiatura che risulta, nella sostanza, una trasposizione filologica dell'originale.  Ovviamente nel rispetto del principio di accettabilità, che vuole si privilegi la facilità di ricezione dello spettatore, anche Kubrick conserva, modifica, elimina o aggiunge elementi testuali per attualizzare la storia: la vicenda, quindi, si sposta dalla Vienna d'inizio alla New York di fine secolo con tutti i cambiamenti conseguenti (di alcuni dei quali dirò successivamente), a cominciare dal nome dei protagonisti. In Traumnovelle i protagonisti, il marito e la moglie, si chiamano Fridolin (ed è un medico) e Albertine (mamma a tempo pieno), l'amico pianista di Fridolin si chiama Nachtigall (“usignolo” in tedesco), il mascheraio Gibiser; nel film diventano rispettivamente William "Bill" Harford (ma anche lui medico) e Alice (anche lei solo mamma), Nick Nightingale (ancora “usignolo” ma in inglese) e Milich. L'aggiunta più significativa è quella relativa al personaggio di Victor Ziegler, magnate newyorkese e paziente privato di Bill Harford: a questo personaggio sono legati i due cambiamenti forse più vistosi apportati da Kubrick anche a livello di intreccio, soprattutto per una delle scene finali inserita nel film ed assente nella Traumnovelle in cui Ziegler svolge un ruolo fondamentale di chiarimento almeno parziale della vicenda sia per il protagonista della storia che per il pubblico. Un'altra modifica tutt'altro che neutra nell'economia globale del significato è quella relativa al periodo dell'anno in cui è ambientata la vicenda: Schnitzler la colloca nel periodo carnevalesco (che ben si presta a sottolineare il tema della maschera e dell'ambiguità), Kubrick in quello natalizio (con evidente rilievo al tema legato alla sfera religiosa). Infine il titolo: Traumnovelle significa letteralmente “la novella del sogno”, Eyes wide shut è un ossimoro che gioca sull'espressione inglese “eyes wide open” rovesciandone e confondendone il significato. Come e in quale situazione sarà mai possibile vedere “ad occhi ben chiusi”?

Ovviamente nel rispetto del principio di accettabilità, che vuole si privilegi la facilità di ricezione dello spettatore, anche Kubrick conserva, modifica, elimina o aggiunge elementi testuali per attualizzare la storia: la vicenda, quindi, si sposta dalla Vienna d'inizio alla New York di fine secolo con tutti i cambiamenti conseguenti (di alcuni dei quali dirò successivamente), a cominciare dal nome dei protagonisti. In Traumnovelle i protagonisti, il marito e la moglie, si chiamano Fridolin (ed è un medico) e Albertine (mamma a tempo pieno), l'amico pianista di Fridolin si chiama Nachtigall (“usignolo” in tedesco), il mascheraio Gibiser; nel film diventano rispettivamente William "Bill" Harford (ma anche lui medico) e Alice (anche lei solo mamma), Nick Nightingale (ancora “usignolo” ma in inglese) e Milich. L'aggiunta più significativa è quella relativa al personaggio di Victor Ziegler, magnate newyorkese e paziente privato di Bill Harford: a questo personaggio sono legati i due cambiamenti forse più vistosi apportati da Kubrick anche a livello di intreccio, soprattutto per una delle scene finali inserita nel film ed assente nella Traumnovelle in cui Ziegler svolge un ruolo fondamentale di chiarimento almeno parziale della vicenda sia per il protagonista della storia che per il pubblico. Un'altra modifica tutt'altro che neutra nell'economia globale del significato è quella relativa al periodo dell'anno in cui è ambientata la vicenda: Schnitzler la colloca nel periodo carnevalesco (che ben si presta a sottolineare il tema della maschera e dell'ambiguità), Kubrick in quello natalizio (con evidente rilievo al tema legato alla sfera religiosa). Infine il titolo: Traumnovelle significa letteralmente “la novella del sogno”, Eyes wide shut è un ossimoro che gioca sull'espressione inglese “eyes wide open” rovesciandone e confondendone il significato. Come e in quale situazione sarà mai possibile vedere “ad occhi ben chiusi”?

A occhi ben chiusi, com'è noto, è la storia, che si consuma in due giorni, di una crisi coniugale: allontanamento iniziale, tradimenti (ma “realmente” consumati solo in sogno dalla donna), ricongiungimento finale; ma è soprattutto la storia di una dolorosa presa di coscienza di se stessi attraverso uno sguardo ampiamente aperto/chiuso nei recessi della psiche umana.

Durante una festa (veglione di carnevale in Traumnovelle, party prenatalizio a casa Ziegler in Eyes wide shut) lui (Fridolin/Bill) e lei (Albertine/Alice) sono corteggiati: la tentazione c'è per ambedue ed i loro sensi si scaldano, tanto che al ritorno a casa si amano, scrive Schnitzler, «ardentemente come non accadeva più da tempo». La sera dopo, quando la figlia dorme, commentano scherzosamente le avances ricevute ma, su sollecitazione della moglie, la conversazione diventa una spietata analisi dei loro più intimi desideri: entrambi confessano di aver pensato al tradimento durante le vacanze estive precedenti. In particolare lei ammette di essere stata pronta a sacrificare tutto in cambio di una notte con lo sconosciuto con cui aveva scambiato solo fuggevoli sguardi. La confessione della donna sconvolge il marito che, adagiato nella confortante abitudine della routine di coppia, non aveva mai aperto gli occhi sull'abisso di irrazionali desideri che ora è costretto ad affrontare. Esce di casa e comincia per lui una lungo viaggio nella notte della città, della vita, di se stesso.  Assillato dal sogno ad occhi aperti di lei che fa l'amore con lo sconosciuto, per placare l'amor proprio ferito, cerca a sua volta il tradimento, prima con la figlia di un paziente morto e poi con una prostituta: in entrambi i casi il progetto non si realizza. La notte avanza e lui cammina nel buio sprofondando sempre più nei meandri nascosti della sua mente: aumentano l'odio nei confronti di lei e il sentimento di estraneità verso se stesso e la sua vita inautentica, il senso della realtà del tutto è ormai perso, anche di quello che sta facendo in quel preciso momento. Si abbandona definitivamente all'istinto. Così, spinto dalla curiosità, dall'ebrezza del pericolo, sfruttando le informazioni ricevute (indirizzo e parola d'ordine) da un amico ex studente di medicina e ora pianista, dopo essersi procurato costume e maschera da un ambiguo noleggiatore, s'intrufola ad un'equivoca e perciò desiderabile festa in maschera in una villa appartata fuori città.

Assillato dal sogno ad occhi aperti di lei che fa l'amore con lo sconosciuto, per placare l'amor proprio ferito, cerca a sua volta il tradimento, prima con la figlia di un paziente morto e poi con una prostituta: in entrambi i casi il progetto non si realizza. La notte avanza e lui cammina nel buio sprofondando sempre più nei meandri nascosti della sua mente: aumentano l'odio nei confronti di lei e il sentimento di estraneità verso se stesso e la sua vita inautentica, il senso della realtà del tutto è ormai perso, anche di quello che sta facendo in quel preciso momento. Si abbandona definitivamente all'istinto. Così, spinto dalla curiosità, dall'ebrezza del pericolo, sfruttando le informazioni ricevute (indirizzo e parola d'ordine) da un amico ex studente di medicina e ora pianista, dopo essersi procurato costume e maschera da un ambiguo noleggiatore, s'intrufola ad un'equivoca e perciò desiderabile festa in maschera in una villa appartata fuori città.  La sua discesa agli inferi arriva al culmine: il medico stimato, il padre affettuoso, si ritrova nel mezzo di un'orgia fantasmagorica dove uomini e donne, dopo un rituale esoterico, si accoppiano nudi ma mascherati esibendo i loro amplessi allo sguardo di tutti i presenti. È il trionfo della libido, ma con risvolti macabri: infatti una stupenda nudità mascherata gli si avvicina esortandolo ad andarsene per evitare un pericolo mortale imminente: accecato dal desiderio del bellissimo corpo della donna, lui resta e così, smascherato come intruso, ottiene la libertà di lasciare la villa incolume solo grazie all'intervento dell'amica,né conosciuta né tanto meno posseduta, che si offre di riscattarlo sacrificandosi al suo posto. Torna a casa frastornato dagli incomprensibili avvenimenti a cui ha assistito, impaurito dal pericolo corso e preoccupato per la donna che lo ha salvato, ma lo attende la sorpresa forse più sconvolgente: il sogno vivido, come fosse reale, che lei, svegliata dal suo arrivo, ha appena fatto mentre dormiva, quindi ad occhi chiusi. Nel sogno lei ha fatto l'amore con un numero imprecisato di uomini, passando dall'uno all'altro come ebbra dal desiderio di ferire il marito spettatore dell'orgia di cui lei era una delle protagoniste più attive. Alla fine del racconto si abbracciano, ma non sono mai stati così nemici l'uno dell'altra: nemici mortali. Il giorno dopo lui cerca di risolvere l'inquietante enigma e svolge indagini per capire cosa sia realmente successo, ma senza risultati: l'amico pianista, presente anche lui alla festa per accompagnare con la musica l'orgia, è scomparso. Riconsegna il costume al noleggiatore dovendo pagare un extra perché la maschera risulta mancante, quindi si reca alla villa, ma ottiene soltanto un anonimo biglietto che lo avverte di sospendere le ricerche. Il mistero s'infittisce e il protagonista vive nel marasma interiore tra paure e l'onnipresente desiderio di tradire la moglie, ora più che mai dopo il suo sogno. Torna a far visita alla figlia del paziente morto ed alla prostituta, ma anche stavolta i suoi progetti falliscono. Finché la sera legge per caso sul giornale del tentativo di suicidio in albergo di una misteriosa donna: spinto da un presentimento, si precipita all'ospedale dove viene informato della sua morte. Davanti al cadavere nella camera mortuaria, lui ne scruta il volto che comunque non può riconoscere: ha come la sensazione che si tratti della donna che lo ha salvato la notte prima, ma non può esserne certo, stringe una mano del corpo inanimato (nel film ha l'impulso, bloccato dalla presenza dell'inserviente, di depositarle un bacio sulla fronte). Lui ha davanti un primo barlume di verità: il trionfo degli istinti gli ha fatto sfiorare la morte, lo ha reso forse causa di una morte.

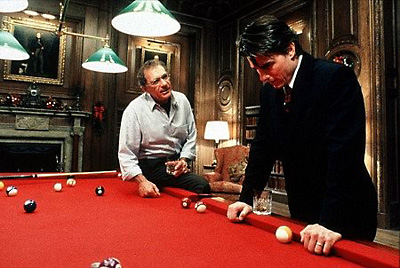

La sua discesa agli inferi arriva al culmine: il medico stimato, il padre affettuoso, si ritrova nel mezzo di un'orgia fantasmagorica dove uomini e donne, dopo un rituale esoterico, si accoppiano nudi ma mascherati esibendo i loro amplessi allo sguardo di tutti i presenti. È il trionfo della libido, ma con risvolti macabri: infatti una stupenda nudità mascherata gli si avvicina esortandolo ad andarsene per evitare un pericolo mortale imminente: accecato dal desiderio del bellissimo corpo della donna, lui resta e così, smascherato come intruso, ottiene la libertà di lasciare la villa incolume solo grazie all'intervento dell'amica,né conosciuta né tanto meno posseduta, che si offre di riscattarlo sacrificandosi al suo posto. Torna a casa frastornato dagli incomprensibili avvenimenti a cui ha assistito, impaurito dal pericolo corso e preoccupato per la donna che lo ha salvato, ma lo attende la sorpresa forse più sconvolgente: il sogno vivido, come fosse reale, che lei, svegliata dal suo arrivo, ha appena fatto mentre dormiva, quindi ad occhi chiusi. Nel sogno lei ha fatto l'amore con un numero imprecisato di uomini, passando dall'uno all'altro come ebbra dal desiderio di ferire il marito spettatore dell'orgia di cui lei era una delle protagoniste più attive. Alla fine del racconto si abbracciano, ma non sono mai stati così nemici l'uno dell'altra: nemici mortali. Il giorno dopo lui cerca di risolvere l'inquietante enigma e svolge indagini per capire cosa sia realmente successo, ma senza risultati: l'amico pianista, presente anche lui alla festa per accompagnare con la musica l'orgia, è scomparso. Riconsegna il costume al noleggiatore dovendo pagare un extra perché la maschera risulta mancante, quindi si reca alla villa, ma ottiene soltanto un anonimo biglietto che lo avverte di sospendere le ricerche. Il mistero s'infittisce e il protagonista vive nel marasma interiore tra paure e l'onnipresente desiderio di tradire la moglie, ora più che mai dopo il suo sogno. Torna a far visita alla figlia del paziente morto ed alla prostituta, ma anche stavolta i suoi progetti falliscono. Finché la sera legge per caso sul giornale del tentativo di suicidio in albergo di una misteriosa donna: spinto da un presentimento, si precipita all'ospedale dove viene informato della sua morte. Davanti al cadavere nella camera mortuaria, lui ne scruta il volto che comunque non può riconoscere: ha come la sensazione che si tratti della donna che lo ha salvato la notte prima, ma non può esserne certo, stringe una mano del corpo inanimato (nel film ha l'impulso, bloccato dalla presenza dell'inserviente, di depositarle un bacio sulla fronte). Lui ha davanti un primo barlume di verità: il trionfo degli istinti gli ha fatto sfiorare la morte, lo ha reso forse causa di una morte.  Altre domande si accavallano però senza risposta: la donna si è veramente uccisa o è stata uccisa? Perché si è sacrificata per lui? Chi sono quegli uomini mascherati, i possibili assassini? Lui e la sua famiglia sono in pericolo? Ma poi, chi sono veramente lui e lei? La notte appena trascorsa è stata realtà o solo un incubo? E l'incubo di lei: non è stata forse l'unica realtà, in cui sono avvenuti l'unica orgia e l'unico tradimento “reali”? Siamo al finale del giallo ed è qui che Kubrick ha inserito un macroscopico cambiamento a livello di sceneggiatura. Nell'ultimo dei sette capitoli di Traumnovelle Schnitzler scioglie la vicenda in tre paginette: Fridolin torna a casa distrutto, accanto ad Albertine dormiente c'è la maschera che credeva di aver perso. L'uomo crolla e piangendo racconta tutto alla moglie. Kubrick, invece, fa precedere questa scena da un dialogo tra Bill e Ziegler: il ricco paziente rivela al suo medico di essere stato presente alla villa e di sapere tutto, raccomanda a Bill di lasciar perdere tutta la faccenda e di non farsi domande, perché quella gente della festa è potente ed è saggio non farsela nemica; le minacce di morte che gli sono state rivolte quella notte facevano parte di una messinscena per spaventarlo e tappargli la bocca; la donna, poi, nient'altro che una prostituta morta di overdose e sulla cui fine la polizia neppure indaga: tutto chiaro, si era trattato niente più che di una sciarada. Bill non sembra completamente convinto e credo che Kubrick, per adeguatezza con l'originale schnitzleriano, volesse che anche allo spettatore rimanga il dubbio. L'ultimissima scena del film è ambientata in un negozio di giocattoli dove Bill e Alice hanno portato la figlia e dove si svolge il dialogo finale in cui i due, nel raccogliere i cocci di se stessi e del loro rapporto, si riavvicinano, forse riuniti da una maggiore comprensione della vita e della natura umana. Kubrick riprende fedelmente il dialogo dell'originale, ma aggiunge ex novo l'ultima battuta e la fa dire, non c'è da stupirsi, ad Alice, dei due il vero personaggio cardine della storia: «C'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare il prima possibile: fuck».

Altre domande si accavallano però senza risposta: la donna si è veramente uccisa o è stata uccisa? Perché si è sacrificata per lui? Chi sono quegli uomini mascherati, i possibili assassini? Lui e la sua famiglia sono in pericolo? Ma poi, chi sono veramente lui e lei? La notte appena trascorsa è stata realtà o solo un incubo? E l'incubo di lei: non è stata forse l'unica realtà, in cui sono avvenuti l'unica orgia e l'unico tradimento “reali”? Siamo al finale del giallo ed è qui che Kubrick ha inserito un macroscopico cambiamento a livello di sceneggiatura. Nell'ultimo dei sette capitoli di Traumnovelle Schnitzler scioglie la vicenda in tre paginette: Fridolin torna a casa distrutto, accanto ad Albertine dormiente c'è la maschera che credeva di aver perso. L'uomo crolla e piangendo racconta tutto alla moglie. Kubrick, invece, fa precedere questa scena da un dialogo tra Bill e Ziegler: il ricco paziente rivela al suo medico di essere stato presente alla villa e di sapere tutto, raccomanda a Bill di lasciar perdere tutta la faccenda e di non farsi domande, perché quella gente della festa è potente ed è saggio non farsela nemica; le minacce di morte che gli sono state rivolte quella notte facevano parte di una messinscena per spaventarlo e tappargli la bocca; la donna, poi, nient'altro che una prostituta morta di overdose e sulla cui fine la polizia neppure indaga: tutto chiaro, si era trattato niente più che di una sciarada. Bill non sembra completamente convinto e credo che Kubrick, per adeguatezza con l'originale schnitzleriano, volesse che anche allo spettatore rimanga il dubbio. L'ultimissima scena del film è ambientata in un negozio di giocattoli dove Bill e Alice hanno portato la figlia e dove si svolge il dialogo finale in cui i due, nel raccogliere i cocci di se stessi e del loro rapporto, si riavvicinano, forse riuniti da una maggiore comprensione della vita e della natura umana. Kubrick riprende fedelmente il dialogo dell'originale, ma aggiunge ex novo l'ultima battuta e la fa dire, non c'è da stupirsi, ad Alice, dei due il vero personaggio cardine della storia: «C'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare il prima possibile: fuck».

Il modo in cui si inizia il racconto di una storia è importante, perché spesso è dall'incipit che si cattura o si perde la disponibilità all'immedesimazione del destinatario. Traumnovelle comincia con il principe Amgiad in viaggio verso il califfo, Eyes wide shut con il nudo di Nicole Kidman (Alice): detto per inciso, forse è per motivazioni di tale natura che molti preferiscono vedere il film che leggere il romanzo da cui è tratto. L'inizio, dicevo, non è mai neutro e ad esso l'autore delega, insieme a quella di contatto con il pubblico, la funzione referenziale: suggerisce subito di che cosa tratta la storia che va ad incominciare. Nel racconto Schnitzler tratteggia un idilliaco quadretto di affettuosa e serena vita familiare con i genitori raccolti amorevolmente attorno alla figlioletta che legge una fiaba avviandosi tra le protettrici braccia del sonno: ma questa storia incorniciata nel racconto principale e con la quale quest'ultimo inizia, è una di quelle grazie a cui Sharazàd si salva la vita nel favoloso e terribile mondo de Le mille e una notte, nel cui racconto-cornice c'è il re Shahriyàr che, deluso e infuriato per il tradimento di una delle mogli, decide di vendicarsi del genere femminile uccidendo sistematicamente le sue spose al termine della prima notte di nozze. Vincenzo Cerami ha indicato come protagonista assoluto di questa antica raccolta di novelle orientali il destino che «crea gli incroci più improbabili, incongrui, quasi sempre inattesi…» e dove quindi «La vita di ognuno obbedisce a un disegno criptico e iniziatico di Dio… che qui è l'oscuro burattinaio di esseri indaffarati e affannati … tra amori casti e sospirosi, e violente scene d'alcova». Inoltre la storia dei due fratelli Amgiad e Assad tratta del tema sessuale perturbante per eccellenza che è l'incesto: allora è come se Schnitzler, confidando sulla competenza enciclopedica del lettore modello, gli strizzasse l'occhio per avvertirlo da subito che le cose non sono come sembrano e che la storia appena iniziata come favola dei buoni sentimenti sarà anche una storia di sesso dai risvolti inquietanti, ambiguamente sospesa tra fantasia e realtà. L'inizio del film, come detto, è ben più esplicito, ma allo spettatore attento non può sfuggire un dettaglio del soggetto inquadrato a figura intera: il corpo di Alice offre la sua nudità posteriore, non ha un volto e quindi è anonimo. Anche Kubrick anticipa così un altro grande tema della storia e che si lega al motivo della maschera, ossia la perdita d'identità del soggetto quando è ridotto ad una pura presenza materiale e corporea.

La scena successiva, in cui Bill (Tom Cruise) e Alice si preparano per la festa in casa Ziegler e lui non trova il portafoglio, introduce invece il tema degli occhi, della capacità di “vedere”, di orientarsi nei labirinti della realtà alla ricerca di un oggetto e che, nel caso di Bill, assumerà con gli eventi, come si è visto, la connotazione di una vera e propria quête avventurosa di se stesso. Subito dopo, quando ormai sono pronti per uscire e salutano la figlia affidata alle cure di una baby sitter, compare nella inquadratura al solito geometricamente accurata un altro elemento testuale nuovo che Kubrick ha aggiunto: l'albero di Natale. La sua presenza, sempre ben visibile ma sempre sullo sfondo della scena, è disseminata in tutto il film: in ogni interno c'è, escluso, se non sbaglio, nella villa dell'orgia, dove non a caso forse l'elemento religioso è costituito, quasi come contraltare pagano, da un rituale iniziatico al sacro mistero del sesso con tanto di jerofante con turibolo. Il tema religioso ha dunque un peso rilevante nel film, certamente più che nel racconto (anche se Schnitzler, sadianamente, fa mascherare proprio i partecipanti all'orgia da monaci e monache).  Se è vero, però, che uno dei simboli per eccellenza della spiritualità cristiana occidentale è una costante presenza, è altrettanto vero che è una presenza inerte, direi una presenza-assenza messa lì in funzione di contrasto: l'unico dei personaggi che sembra accorgersene è Bill che in casa della prostituta, per vincere l'imbarazzo che lo attanaglia, ne fa menzione con il tono di chi loda un grazioso soprammobile.

Se è vero, però, che uno dei simboli per eccellenza della spiritualità cristiana occidentale è una costante presenza, è altrettanto vero che è una presenza inerte, direi una presenza-assenza messa lì in funzione di contrasto: l'unico dei personaggi che sembra accorgersene è Bill che in casa della prostituta, per vincere l'imbarazzo che lo attanaglia, ne fa menzione con il tono di chi loda un grazioso soprammobile.

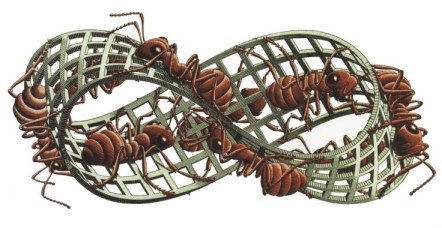

Torniamo a Schnitzler. Già alla terza pagina del racconto, laddove i due protagonisti commentano i reciproci turbamenti provati la sera prima, l'autore parla di quelle regioni segrete del cuore «che ora li attraevano appena, ma verso cui avrebbe potuto una volta o l'altra spingerli, anche se solo in sogno, l' inafferrabile vento del destino», frase mirabilmente pregnante per sintetizzare un altro tema centrale della storia: l'enigmatica ed evanescente linea di confine tra sonno e veglia, tra realtà e sogno. Esperienza reale ed onirica sembrano talvolta confondersi, si passa dall'una all'altra senza che uno spigolo di demarcazione ben definito segnali il passaggio tra due tipi di realtà nettamente distinte. Un po' come un nastro di Möbius, strano oggetto che sovverte la percezione abituale che abbiamo delle superfici ordinarie bilaterali, quelle con due facce chiaramente delimitate da un bordo, quelle di cui si può indicare una parte superiore ed una inferiore: questo nastro, invece, grazie ad una semplicissima torsione di 180° gradi, annulla la differenza tra sopra e sotto rivelandosi un nastro in cui le due facce coincidono, in cui una formica che lo percorre tutto si ritrova sotto il punto di partenza senza bisogno di bucare la carta o di sconfinare oltre il bordo. A occhi ben chiusi è una storia che esplora una possibilità vertiginosa, che un'informazione virtuale contenuta in un sogno (un lato del nastro) possa essere contemporaneamente un'informazione concreta (l'altro lato), che il mondo virtuale onirico sia unito a quello fisico e che l'esperienza umana della vita non conosca fratture tra interno ed esterno, che gli oggetti percepiti dai sensi equivalgano i pensieri elaborati dalla mente, in quell'unico continuum che al di là delle apparenze è la realtà. È chiaro allora come alla fine della lettura di Traumnovelle o della visione di Eyes wide shut il lettore/spettatore si chieda: ma chi ha sognato veramente, lui o lei? Ma c'è poi differenza tra sognare e vivere?

Se è vero che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, allora è anche vero che i sogni hanno la stessa consistenza dei corpi.

Coincidenza n.1: la medicina, appunto. Sia il viennese Schnitzler (1862-1931) che il newyorkese Kubrick (1928-1999) erano figli di medico. Arthur, addirittura, si laureò in medicina ed iniziò la pratica nell'Imperialregio Ospedale di Vienna specializzandosi, sulle orme paterne, come laringologo: solo dopo la morte del padre, nel 1893, si sentì libero di abbandonare la professione per dedicarsi con successo alla letteratura e al teatro. Kubrick, invece, probabilmente non fu sfiorato mai dall'idea di far contento papà: neanche ventenne, dopo essersi faticosamente diplomato, cominciò infatti a lavorare come fotografo pagandosi gli studi all'accademia di arte cinematografica. Coincidenza n.2: l'ebraismo. Entrambi erano di origine ebraica; coincidenza n.3: l'Austria. Anche il padre di Stanley era austriaco, emigrato negli Stati Uniti dopo la prima Guerra mondiale. Coincidenza n.4: il cinema statunitense. Forse non tutti sanno che Schnitzler aveva iniziato a scrivere la sceneggiatura di un film per la casa di produzione americana Metro Goldwyn Mayer, quando fu vittima dell'emorragia cerebrale che ne causò la morte.  Ma è la quinta la coincidenza più significativa: quella che riguarda non i loro padri biologici bensì i comuni padri ideologici, ossia Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, i «maestri del sospetto». Paul Ricoeur, infatti, individua nel pensiero del filosofo tedesco e del medico (!) viennese inventore della psicoanalisi un'identica radice nell'«esercizio del sospetto», nello smascheramento di verità pacificamente ritenute tali ma che a una lucida e disincantata analisi risultano menzogne. In particolare, dice Ricoeur, «se risaliamo alla loro intenzione comune, troviamo in essa la decisione di considerare innanzitutto la coscienza nel suo insieme come coscienza “falsa”».

Ma è la quinta la coincidenza più significativa: quella che riguarda non i loro padri biologici bensì i comuni padri ideologici, ossia Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, i «maestri del sospetto». Paul Ricoeur, infatti, individua nel pensiero del filosofo tedesco e del medico (!) viennese inventore della psicoanalisi un'identica radice nell'«esercizio del sospetto», nello smascheramento di verità pacificamente ritenute tali ma che a una lucida e disincantata analisi risultano menzogne. In particolare, dice Ricoeur, «se risaliamo alla loro intenzione comune, troviamo in essa la decisione di considerare innanzitutto la coscienza nel suo insieme come coscienza “falsa”».

Anche il senso dell'attività letteraria di Schnitzler e di quella cinematografica di Kubrick può essere interpretato come espressione del dubbio che la coscienza umana non sia esattamente cosí come appare a se stessa.

D'altra parte il legame tra Schnitzler e Freud è accertato: i due si conoscevano personalmente e la Traumnovelle (letteralmente La novella del sogno) riecheggia già nel titolo, nonché nel contenuto, la Traumdeutung (Interpretazione dei sogni) freudiana; famosa, inoltre, è la lettera del 1922 a Schnitzler in cui Freud scrive:

…sempre, quando mi sono abbandonato alle Sue belle creazioni, ho creduto di trovare dietro la loro parvenza poetica gli stessi presupposti, interessi e risultati che conoscevo come miei propri. Il Suo determinismo come il Suo scetticismo – che la gente chiama pessimismo -, la Sua penetrazione nelle verità dell'inconscio, nella natura istintiva dell'uomo, la Sua demolizione delle certezze convenzionali della civiltà, l'adesione dei suoi pensieri alla polarità di amore e morte, tutto ciò mi ha commosso come qualcosa di incredibilmente familiare…Così ho avuto l'impressione che Ella sapesse per intuizione – ma in verità a causa di una raffinata autopercezione – tutto ciò che io con un lavoro faticoso ho scoperto negli altri uomini. Credo, anzi, che nel fondo del Suo essere Lei sia un ricercatore della psicologia del profondo, così onestamente imparziale e impavido come non ve ne sono stati mai.

In un'altra lettera del 1926, a ridosso quindi della pubblicazione del racconto schnitzleriano, Freud scrive ancora all'autore: «Ho riflettuto alquanto sulla Sua Traumnovelle».

Sull'importanza di Freud per Kubrick abbiamo, oltre ovviamente ai suoi film, la testimonianza di Michel Ciment, critico cinematografico francese, redattore della prestigiosa rivista Positif , docente di civiltà americana alla Sorbonne, nonché estensore della biografia ufficiale del regista newyorchese. Ciment conosceva Kubrick dagli anni '70 ed è quindi credibile quando, in un'intervista a Le Nouvel Observateur, afferma: «L'altro aspetto del suo genio, è di essere stato in grado di percepire tutte le angosce del mondo contemporaneo. D'aver saputo, in quanto lettore di Freud e appassionato di psicanalisi, dare ad ogni film un approccio differente».

L'influenza di Nietzsche sui nostri due autori è senz'altro molto meno documentabile, ma non per questo meno attiva. Del resto il pensiero nicciano ha così profondamente permeato di sé la cultura e il modo di pensare novecenteschi che non è strettamente necessario conoscere Nietzsche di prima mano per muoversi dentro l'orizzonte ideologico da lui disegnato. In ambito cinematografico si pensi, per esempio, a Ingmar Bergman.

L'influenza di Nietzsche sui nostri due autori è senz'altro molto meno documentabile, ma non per questo meno attiva. Del resto il pensiero nicciano ha così profondamente permeato di sé la cultura e il modo di pensare novecenteschi che non è strettamente necessario conoscere Nietzsche di prima mano per muoversi dentro l'orizzonte ideologico da lui disegnato. In ambito cinematografico si pensi, per esempio, a Ingmar Bergman.  Non scelgo il regista svedese a caso, ma perché molto stimato da Kubrick. Nel 1960, l'anno di uscita del suo Spartacus, il regista americano, all'epoca poco più che trentenne e con un solo film di rilievo alle spalle (Orizzonti di gloria del 1957), scrive una lettera a Bergman, già oggetto di culto per film come Il settimo sigillo e Il posto delle fragole, in cui il tono sembra quello di chi si rivolge a un maestro: «La sua visione della vita mi ha commosso profondamente, molto più profondamente di quanto mi sia mai successo per qualunque altro film. Credo che lei sia il più grande regista oggi al lavoro». Ancora: sempre nell'intervista del 1960 citata in precedenza Kubrick afferma: «Credo che Bergman, De Sica e Fellini siano i soli tre registi nel mondo che non sono solo degli artisti opportunisti. Con questo voglio dire che non stanno ad aspettare una storia che li interessi per poi filmarla. Hanno un loro personale punto di vista che viene ribadito di film in film…». Su questo personale punto di vista bergmaniano, che è poi evidentemente anche quello di Kubrick, ha qualcosa d'interessante da dire Emanuele Severino, filosofo assai attento anche alla forma espressiva cinematografica: «L'arte cinematografica di Bergman, come qualunque altro fenomeno culturale, deve essere intesa all'interno di un contesto: la cinematografia di Bergman è impensabile al di fuori del modo in cui si è costituita la cultura del nostro tempo… Ebbene, potremmo dire molto sinteticamente, usando un'espressione di Nietzsche, che il nostro è il tempo della “morte di Dio”, o anche del “silenzio di Dio” ed è in questa prospettiva che Bergman si inscrive.» E ancora, in un'altra intervista televisiva anch'essa reperibile su youtube: «Bergman riflette nella sua arte la crisi del nostro tempo, cioè un tempo che ha dato addio ai grandi valori della secolare tradizione religiosa-teologica-filosofica dell'Occidente».

Non scelgo il regista svedese a caso, ma perché molto stimato da Kubrick. Nel 1960, l'anno di uscita del suo Spartacus, il regista americano, all'epoca poco più che trentenne e con un solo film di rilievo alle spalle (Orizzonti di gloria del 1957), scrive una lettera a Bergman, già oggetto di culto per film come Il settimo sigillo e Il posto delle fragole, in cui il tono sembra quello di chi si rivolge a un maestro: «La sua visione della vita mi ha commosso profondamente, molto più profondamente di quanto mi sia mai successo per qualunque altro film. Credo che lei sia il più grande regista oggi al lavoro». Ancora: sempre nell'intervista del 1960 citata in precedenza Kubrick afferma: «Credo che Bergman, De Sica e Fellini siano i soli tre registi nel mondo che non sono solo degli artisti opportunisti. Con questo voglio dire che non stanno ad aspettare una storia che li interessi per poi filmarla. Hanno un loro personale punto di vista che viene ribadito di film in film…». Su questo personale punto di vista bergmaniano, che è poi evidentemente anche quello di Kubrick, ha qualcosa d'interessante da dire Emanuele Severino, filosofo assai attento anche alla forma espressiva cinematografica: «L'arte cinematografica di Bergman, come qualunque altro fenomeno culturale, deve essere intesa all'interno di un contesto: la cinematografia di Bergman è impensabile al di fuori del modo in cui si è costituita la cultura del nostro tempo… Ebbene, potremmo dire molto sinteticamente, usando un'espressione di Nietzsche, che il nostro è il tempo della “morte di Dio”, o anche del “silenzio di Dio” ed è in questa prospettiva che Bergman si inscrive.» E ancora, in un'altra intervista televisiva anch'essa reperibile su youtube: «Bergman riflette nella sua arte la crisi del nostro tempo, cioè un tempo che ha dato addio ai grandi valori della secolare tradizione religiosa-teologica-filosofica dell'Occidente».

L'annuncio della morte di Dio è dato da Nietzsche la prima volta nell'opera La gaia scienza composta tra la primavera e l'estate del 1882: nell'aforisma L'uomo folle si dice appunto di un folle che irrompe nel mercato urlando che siamo noi uomini i responsabili della fuga di Dio dal mondo. Nietzsche allude al fallimento del pensiero razionalistico occidentale iniziato con Socrate e Platone che ha dapprima costruito un nido ultraterreno in cui collocare Dio, ma anche gli ideali e i valori necessari a fronteggiare l'angoscia di una vita umana intrisa di dolore e destinata alla morte, ma che poi, costretto dalla sua stessa natura sospettosa e indagatrice, lo ha progressivamente distrutto evidenziandone con occhio spietato la menzogna: il nido confortevole di certezze metafisiche non è forse mai esistito se non come ingannevole risposta ai nostri bisogni, se non come umana, troppo umana speranza. Le conseguenze sono terribili: la morte di Dio significa la perdita dell'assoluto, non solo nell'ambito della religione, ma anche della morale e della conoscenza. Morte di Dio significa morte dell'assoluto bene e dell'assoluto vero, cioè la scomparsa di quei criteri certi e indubitabili capaci di porsi come punti di riferimento per l'agire e il sapere umani: anche i principi morali divengono «maschere inanimate», dietro le quali si muove la vita priva di scopo e di senso. Le stesse certezze nell'integrità dell'io, nella realtà di un'anima spirituale depositaria del nostro più vero essere vengono meno: noi uomini siamo in balìa del caso, del destino, non conosciamo di noi stessi più di quanto conosciamo della realtà, stretti come siamo tra le regole delle convenzioni sociali che ci modellano dall'esterno e la ridda degli impulsi inconsci e dei desideri che ci determina dall'interno.

È questo l'orizzonte culturale di cui parla Severino e in cui deve essere inquadrata l'attività artistica in generale di Schnitzler e Kubrick, e quindi anche A occhi ben chiusi, per essere interpretata nel suo significato forse fondamentale.  Heinrich Mann, d'altra parte, nel discorso commemorativo per la morte di Schnitzler nel 1931, lo definì il cronista disincantato di un mondo in declino, sul quale «non veglia più alcun Dio»; per quanto riguarda Kubrick, invece, già a proposito di 2001,Odissea nello spazio (il monolito e l'immagine del bambino alla fine del film) è stata tirata in ballo la figura dell'oltreuomo (così consiglia Vattimo di tradurre l'Übermensch di Nietzsche): credo che anche la storia di Eyes wide shut autorizzi una consimile lettura, soprattutto in riferimento al personaggio femminile. La capacità di mettere gli occhiali, di vedere e di guardare in faccia a occhi ampiamente chiusi la realtà nascosta e più vera di noi stessi, che caratterizza soprattutto Alice, è forse il primo passo che deve fare ciascuno di noi, nel tempo in cui tutti gli dei sono scappati, per preparare l'avvento di un'umanità nuova, capace di abbattere le barriere pregiudiziali che ci hanno sempre diviso e continuano a dividerci, libera da illusioni fideistiche e dogmi trascendentali, facendo della comprensione e del rispetto dell'altro l'arma per affrontare la comune inquietudine di vivere. Se siamo condannati ad una vita il cui senso ultimo ci sfugge, ad un universo indifferente alla nostra felicità, ad un precario equilibrio tra la nostra volontà e i nostri comportamenti, insomma se ci sentiamo come sfrattati dalla realtà e da noi stessi, non più padroni in quella che era confortante considerare casa nostra, non ne consegue il relativismo del tutto va bene perché tanto una scelta vale l'altra. Possiamo puntare almeno sulla carta della dignità. Come diceva Montale: l'uomo non è solo ciò che è, ma anche ciò che vorrebbe essere, e non importa (aggiungo io) se si tratta solo di sublimazioni. Non necessariamente un uomo super, quindi, ma solo un uomo che, come la ginestra leopardiana, sia consapevole della propria fragilità e instabilità e che trovi la sua forza nella solidarietà: in questo senso sembra che Kubrick riponesse più speranza nelle donne che negli uomini.

Heinrich Mann, d'altra parte, nel discorso commemorativo per la morte di Schnitzler nel 1931, lo definì il cronista disincantato di un mondo in declino, sul quale «non veglia più alcun Dio»; per quanto riguarda Kubrick, invece, già a proposito di 2001,Odissea nello spazio (il monolito e l'immagine del bambino alla fine del film) è stata tirata in ballo la figura dell'oltreuomo (così consiglia Vattimo di tradurre l'Übermensch di Nietzsche): credo che anche la storia di Eyes wide shut autorizzi una consimile lettura, soprattutto in riferimento al personaggio femminile. La capacità di mettere gli occhiali, di vedere e di guardare in faccia a occhi ampiamente chiusi la realtà nascosta e più vera di noi stessi, che caratterizza soprattutto Alice, è forse il primo passo che deve fare ciascuno di noi, nel tempo in cui tutti gli dei sono scappati, per preparare l'avvento di un'umanità nuova, capace di abbattere le barriere pregiudiziali che ci hanno sempre diviso e continuano a dividerci, libera da illusioni fideistiche e dogmi trascendentali, facendo della comprensione e del rispetto dell'altro l'arma per affrontare la comune inquietudine di vivere. Se siamo condannati ad una vita il cui senso ultimo ci sfugge, ad un universo indifferente alla nostra felicità, ad un precario equilibrio tra la nostra volontà e i nostri comportamenti, insomma se ci sentiamo come sfrattati dalla realtà e da noi stessi, non più padroni in quella che era confortante considerare casa nostra, non ne consegue il relativismo del tutto va bene perché tanto una scelta vale l'altra. Possiamo puntare almeno sulla carta della dignità. Come diceva Montale: l'uomo non è solo ciò che è, ma anche ciò che vorrebbe essere, e non importa (aggiungo io) se si tratta solo di sublimazioni. Non necessariamente un uomo super, quindi, ma solo un uomo che, come la ginestra leopardiana, sia consapevole della propria fragilità e instabilità e che trovi la sua forza nella solidarietà: in questo senso sembra che Kubrick riponesse più speranza nelle donne che negli uomini.

Ma che c'entrano i medici? C'entrano, se siamo d'accordo ancora con Michel Ciment (e io lo sono) quando, in un'intervista del 2000, rispondendo a una domanda sul pessimismo di Kubrick, disse:

Non è che Kubrick fosse irrimediabilmente pessimista, è il mondo che non consente l'ottimismo. Se si osserva il XX secolo, o se più semplicemente si guarda agli ultimi venti anni, ci si chiede: dove sono il progresso, l'utopia, l'ottimismo? Nell'analisi dell'esistente egli è stato fortemente influenzato da Freud. L'arte di Kubrick come la medicina di Freud. Kubrick è stato un medico che ha fatto una diagnosi per mezzo dell'arte. Non è stato lui a trasmettere la malattia. L'ha semplicemente diagnosticata. Se un medico vi dice che avete un cancro, non dite che il medico è pessimista solo perché ha semplicemente constatato un dato di fatto. Stalin e Hitler detestavano la psicanalisi. Perché? Perché le conoscenze che la psicanalisi offre permettono di analizzarsi, di controllarsi. Dunque c'era dell'ottimismo in Kubrick, un ebreo pedagogo che credeva nella conoscenza attraverso la quale voleva dare al suo pubblico una spiegazione del mondo. Se l'uomo comprende la propria natura maligna, imparando a conoscere e dominare le proprie pulsioni, allora può darsi che ci sia una speranza di guarigione. Altrimenti non ci sarà spazio che per il peggiore e ingiustificato ottimismo.

A occhi ben chiusi, dunque, è una storia coinvolgente che rappresenta allo stesso tempo una diagnosi ed una cura della malattia che oggi riguarda tutti: Traumnovelle di Schnitzler e Eyes wide shut di Kubrick, ciascuno nel proprio genere, due gioielli.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG