Nella categoria: HOME | Letteratura e... altro

Di animali nella letteratura italiana, come in quella mondiale, ce ne sono davvero tanti: tra i più radicati nella nostra memoria letteraria basta citare le tre fiere infernali di Dante, l'aristocratica vergine cuccia di Parini, l'asino maltrattato di Rosso Malpelo, il grillo parlante di Collodi, l'inquietante assiuolo di Pascoli, il passero solitario di Leopardi, la capra semita di Saba, il cane-carriola della novella omonima di Pirandello, fino ad arrivare a quell'originale favola ecologista che è L'assemblea degli animali di Fileflo. Insomma, ce n'è di materiale per chi volesse dedicarsi ad analizzare il ruolo dei nostri compagni terrestri nelle opere letterarie.

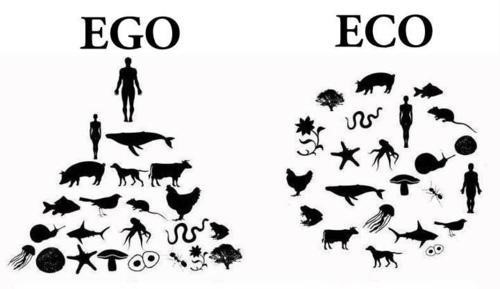

Ora che una pandemia sta cercando di insegnare all'Homo Sapiens, forse con scarsi risultati, che l'antropo-centrismo rischia di portarci a un antropo-cidio e che l'ecocentrismo conviene più dell'egocentrismo, può essere utile esplorare lo sguardo particolare che alcuni autori del Novecento hanno rivolto al mondo animale, dando spazio nei loro versi anche ad animali insoliti o addirittura ripugnanti, ben poco poetici sulla carta.

Ricorre in questi bestiari contemporanei in versi la tendenza a usare l'animale come termine di paragone per evidenziare qualità e comportamenti umani, come nella più nota tradizione letteraria, ma in alcuni casi l'animale appare nella sua specificità e autonomia di essere vivente, come altro dall'uomo.

Ciò che emergerà da questo breve percorso è che gli apparenti difetti diventano pregi, la presunta inferiorità e diversità diventano una ricchezza o addirittura un modello di vita. Talvolta si coglie l'ammissione di una superiorità del mondo animale, in una sorta di ribaltamento, di riscatto, di riabilitazione e nobilitazione poetica rispetto alla drammatica realtà di una specie così invasiva, arrogante e dimentica di essere essa stessa fauna, da essere riuscita a danneggiare o a far estinguere centinaia di altre specie.

Come non cominciare dal pipistrello, involontario protagonista dell'attuale epidemia? Virus a parte, chi lo considererebbe degno di comparire in una poesia, per giunta dedicata a una donna? Succede in una delle tante liriche che Eugenio Montale dedicò alla moglie Drusilla Tanzi, affettuosamente soprannominata Mosca per la sua forte miopia, dopo la sua morte:

Non ho mai capito se io fossi

il tuo cane fedele e incimurrito

o tu lo fossi per me.

Per gli altri no, eri un insetto miope

smarrito nel blabla

dell’alta società. Erano ingenui

quei furbi e non sapevano

di essere loro il tuo zimbello:

di esser visti anche al buio e smascherati

da un tuo senso infallibile, dal tuo

radar di pipistrello.

Luigi Russolo, Donna pipistrello, 1907

Luigi Russolo, Donna pipistrello, 1907

Il difetto visivo, puramente fisico, che accomuna la donna tanto amata e rimpianta al mammifero alato, si ribalta in un pregio, in una superiore e innata capacità di visione, di orientamento, una guida luminosa nel buio.

L'associazione donna-animale è ricorrente nell'universo poetico montaliano. Affascinanti sono ad esempio i rimandi tra i due esseri nella tortuosa Anguilla.

Accostamenti inconsueti, a prima vista irriguardosi o irriverenti, trionfano anche nella celebre A mia moglie di Umberto Saba, l'unica del Canzoniere capace di suscitare un po' di scandalo o “allegre risate” - come ricorda l'autore - nei primi lettori, ma l'unica che Saba stesso avrebbe conservato se avesse dovuto sceglierne una sola.

Inizialmente la moglie stessa, Lina, non gradì questa celebrazione che la paragonava a femmine di animali comuni di campagna, a umili animali da cortile:

una bianca pollastra dalle piume arruffate, pettoruta e superba, migliore del maschio

Tu sei come una giovane

una bianca pollastra.

Le si arruffano al vento

le piume, il collo china

per bere, e in terra raspa;

ma, nell'andare, ha il lento

tuo passo di regina,

ed incede sull'erba

pettoruta e superba.

È migliore del maschio.

È come sono tutte

le femmine di tutti

i sereni animali

che avvicinano a Dio,

Così, se l'occhio, se il giudizio mio

non m'inganna, fra queste hai le tue uguali,

e in nessun'altra donna.

le gallinelle che con le loro voci dolcissime rendono soave e triste la musica dei pollai

Quando la sera assonna

le gallinelle,

mettono voci che ricordan quelle,

dolcissime, onde a volte dei tuoi mali

ti quereli, e non sai

che la tua voce ha la soave e triste

musica dei pollai.

una gravida giovenca dal suono lamentoso a cui non si può non fare un dono

Tu sei come una gravida

giovenca;

libera ancora e senza

gravezza, anzi festosa;

che, se la lisci, il collo

volge, ove tinge un rosa

tenero la tua carne.

se l'incontri e muggire

l'odi, tanto è quel suono

lamentoso, che l'erba

strappi, per farle un dono.

È così che il mio dono

t'offro quando sei triste.

una lunga cagna devota e gelosa con tanta dolcezza negli occhi e ferocia nel cuore

Tu sei come una lunga

cagna, che sempre tanta

dolcezza ha negli occhi,

e ferocia nel cuore.

Ai tuoi piedi una santa

sembra, che d'un fervore

indomabile arda,

e così ti riguarda

come il suo Dio e Signore.

Quando in casa o per via

segue, a chi solo tenti

avvicinarsi, i denti

candidissimi scopre.

Ed il suo amore soffre

di gelosia.

la pavida coniglia rannicchiata negli angoli bui che si strappa il pelo di dosso per riscaldare il nido dove partorirà

Tu sei come la pavida

coniglia. Entro l'angusta

gabbia ritta al vederti

s'alza,

e verso te gli orecchi

alti protende e fermi;

che la crusca e i radicchi

tu le porti, di cui

priva in sé si rannicchia,

cerca gli angoli bui.

Chi potrebbe quel cibo

ritoglierle? chi il pelo

che si strappa di dosso,

per aggiungerlo al nido

dove poi partorire?

Chi mai farti soffrire?

la rondine dalle movenze leggere che porta anche al vecchio poeta un'altra primavera

Tu sei come la rondine

che torna in primavera.

Ma in autunno riparte;

e tu non hai quest'arte.

Tu questo hai della rondine:

le movenze leggere:

questo che a me, che mi sentiva ed era

vecchio, annunciavi un'altra primavera.

la provvida formica, quella della favola che la nonna racconta al bimbo in campagna

Tu sei come la provvida

formica. Di lei, quando

escono alla campagna,

parla al bimbo la nonna

che l'accompagna.

Umberto Saba con la moglie Lina

Umberto Saba con la moglie LinaUn pomeriggio d'estate mia moglie era uscita per recarsi in città. Rimasto solo, sedetti, per attenderne il ritorno, sui gradini del solaio. Non avevo voglia di leggere, a tutto pensavo fuori che a scrivere una poesia. Ma una cagna, la “lunga cagna” della terza strofa, mi si fece vicino, e mi pose il muso sulle ginocchia, guardandomi con occhi nei quali si leggeva tanta dolcezza e tanta ferocia. Quando, poche ore dopo, mia moglie ritornò a casa, la poesia era fatta.

Saba la considerava una lirica religiosa, “scritta come altri reciterebbe una preghiera.” Lo fanno pensare i versi finali:

E così nella pecchia

ti ritrovo, ed in tutte

le femmine di tutti

i sereni animali

che avvicinano a Dio;

e in nessun'altra donna.

La sua donna è talmente unica da non trovare paragoni nel mondo umano, solo in quello naturale, più vicino a Dio per la sua semplicità e serenità, più lontano dalla razionalità e immune da ogni finzione. A mia moglie non è solo una lode della donna amata ma un'esaltazione della femminilità, della sua connessione speciale con la natura e con Dio, di francescana memoria e dal sapore infantile.

Gli uccelli paiono esercitare una particolare attrazione sui poeti, un misto di ammirazione e invidia. Evocano immagini di serenità, di gioia. Leopardi dedicò a queste creature alate e canterine un vero e proprio elogio:

Sono gli uccelli le più liete creature del mondo. Non dico ciò in quanto se tu li vedi o gli odi, sempre ti rallegrano; ma intendo di essi medesimi in sé, volendo dire che sentono giocondità e letizia più che alcuno altro animale.

Proprio per rendere la sensazione di tranquillità, di spensieratezza regalata dall'amore, quella che fa “cantare” il cuore e gli dona la pace, Antonia Pozzi ricorre all'immagine dell'allodola nella lirica omonima:

Dopo il bacio – dall’ombra degli olmi

sulla strada uscivamo

per ritornare:

sorridevamo al domani

come bimbi tranquilli.

Le nostre mani

congiunte

componevano una tenace

conchiglia

che custodiva

la pace.

Ed io ero piana

quasi tu fossi un santo

che placa la vana

tempesta e cammina sul lago.

Io ero un immenso

cielo d’estate

all’alba

su sconfinate

distese di grano.

E il mio cuore

una trillante allodola

che misurava

la serenità.

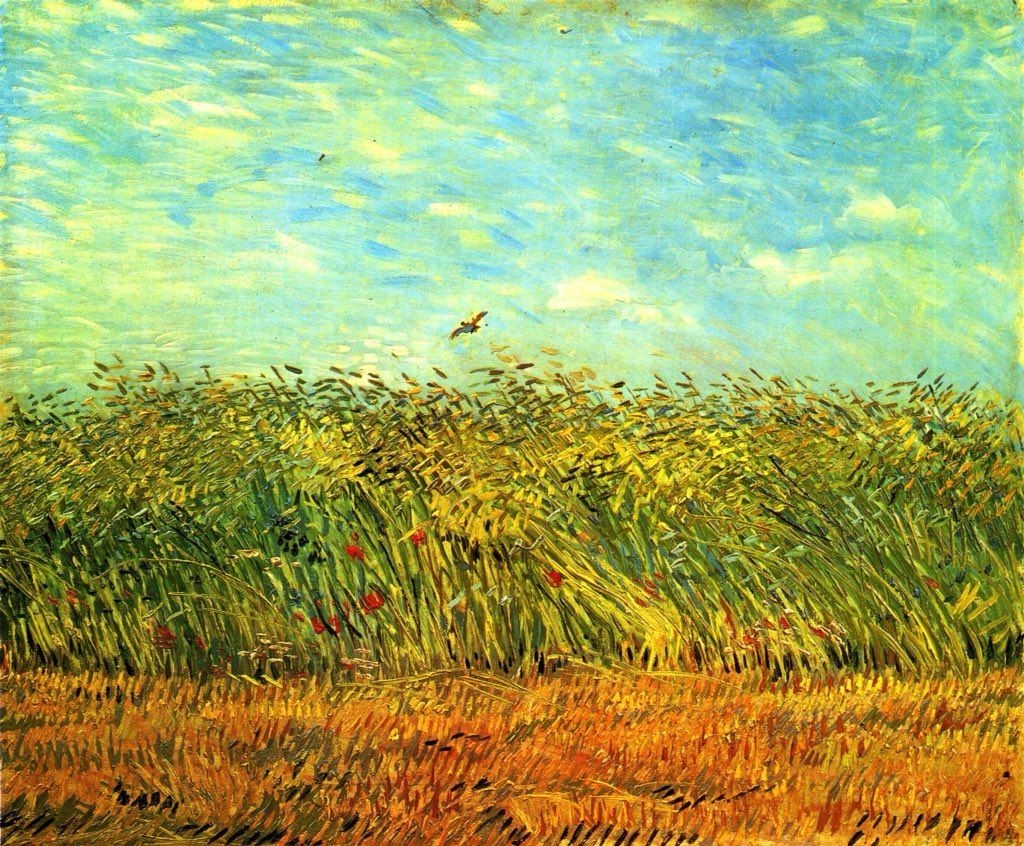

Vincent Van Gogh, Campo di grano con allodola, 1889

Vincent Van Gogh, Campo di grano con allodola, 1889

Aspirazione alla quiete, squarci di libertà si aprono anche in Gabbiani di Vincenzo Cardarelli. Nel confronto tra l'io lirico e gli uccelli marini affiora una nota di inquietudine, da cui emerge la differenza sostanziale dell'uomo rispetto agli altri animali: la razionalità, la consapevolezza di sé, al di là del puro e semplice istinto naturale che guida le altre creature viventi. Un privilegio, che però lo condanna al tormento, all'infelicità.

Non so dove i gabbiani abbiano il nido,

ove trovino pace.

Io son come loro,

in perpetuo volo.

La vita la sfioro

com'essi l'acqua ad acciuffare il cibo.

E come forse anch'essi amo la quiete,

la gran quiete marina,

ma il mio destino è vivere

balenando in burrasca.

Proprio La differenza è il titolo di una poesia di Guido Gozzano, che tra l'altro era un appassionato di entomologia, “l'amico delle crisalidi”. Anche qui un'analoga meditazione esistenziale nasce dall'osservazione di un volatile, un'oca:

Penso e ripenso: – che mai pensa l’oca

gracidante alla riva del canale?

Pare felice! Al vespero invernale

protende il collo, giubilando roca.

Salta starnazza si rituffa gioca:

né certo sogna d’essere mortale

né certo sogna il prossimo Natale

né l’armi corruscanti della cuoca.

– O papera, mia candida sorella,

tu insegni che la Morte non esiste:

solo si muore da che s’è pensato.

Ma tu non pensi. La tua sorte è bella!

Ché l’essere cucinato non è triste,

triste è il pensare d’esser cucinato.

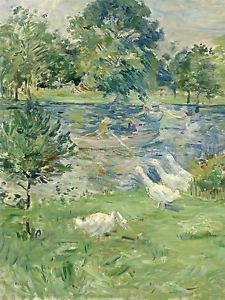

Berthe Morisot, Ragazza in barche con oche, 1889

Berthe Morisot, Ragazza in barche con oche, 1889

L'oca, “candida sorella”, maestra di inconsapevolezza, del non pensare, ci insegna “che la Morte non esiste”.

Le oche furono tra l'altro animali che l'etologo Konrad Lorenz studiò intensamente. E lo sguardo attento e affascinato dell'etologo dilettante si intravede nelle tante opere che Primo Levi, appassionato lettore di Lorenz, ha dedicato agli animali, spesso dando la parola direttamente a loro.

Il ragno, la talpa, il topo, la chiocciola, la mosca, l'elefante, il dromedario, la farfalla, lo scoiattolo, la giraffa, la pulce, gli uccelli, i grilli, i girini, i coleotteri (“macchinette portentose” che Levi vedeva come “i migliori candidati alla nostra successione in caso di una catastrofe nucleare”) e tanti altri sono gli esseri che animano il variegato campionario zoologico in versi e in pagine di Primo Levi, ognuno con la sua specificità e diversità, ognuno osservato con stupore, curiosità, umiltà, rispetto, ammirazione.

Se potessi, mi riempirei la casa di tutti gli animali possibili. Farei ogni sforzo non solo per osservarli, ma anche per entrare in comunicazione con loro. Non farei questo in vista di un traguardo scientifico (non ne ho la cultura né la preparazione), ma per simpatia e perché sono sicuro che ne trarrei uno straordinario arricchimento spirituale e una compiuta visione del mondo...

L'osservazione dell'universo animale in Levi si fa più scientifica, realistica, meno antropocentrica, ma non per questo meno appassionata, creativa e “simpatica” (per usare la sua parola), e fa sì che gli animali, anche in questo caso spesso umili e comuni, assumano il ruolo di protagonisti assoluti, fieri e dignitosi “capolavori di ingegneria naturale”. Talvolta si prendono la loro rivincita sugli esseri umani, sulle loro assurde borie, manie e smanie di sfruttatori e dominatori, di cinici manipolatori e violatori delle leggi della natura, a cui contrappongono una loro ancestrale saggezza, il loro spirito di adattamento, “la loro tecnologia ingegnosa ma rudimentale ed istintiva”. Appaiono campioni nella sofisticata arte della sopravvivenza, fino a diventare filosofi e maestri di vita.

Il ragno (Aracne) è maestra insuperabile di pazienza:

Mi tesserò un'altra tela,

Pazienza. Ho pazienza lunga e mente corta,

Otto gambe e cent'occhi,

Ma mille filiere mammelle, […]

E mi tesserò un'altra tela. Conforme

A quella che tu passante hai lacerata,

conforme al progetto impresso

Sul nastro minimo della mia memoria. […]

Feroce ed alacre, appena sia fatto buio,

Presto presto, nodo su nodo,

Mi tesserò un'altra tela.

29 ottobre 1981

Dalla chiocciola, dalla sua indole flemmatica e pacifica, tanti umani iperattivi e ansiogeni potrebbero imparare l'arte della lentezza:

Perché affrettarsi, quando si è bene difesi?

Forse che un luogo è migliore di un altro,

Purché non manchino l’umidore e l’erba?

Perché correre, e correre avventure,

Quando basta rinchiudersi per aver pace?

E se poi l’universo le si fa nemico

Sa sigillarsi silenziosamente

Dietro il suo velo di calcare candido

Negando il mondo e negandosi al mondo.

Ma quando il prato è intriso di rugiada,

O la pioggia ha mansuefatto la terra,

Ogni tragitto è la sua via maestra,

Lastricata di bella bava lucida

Ponte da foglia a foglia e da sasso a sasso.

Naviga cauta sicura e segreta,

Tenta la via con gli occhi telescopici

Graziosa ripugnante logaritmica.

Ecco ha trovato il compagno-compagna,

Ed assapora trepida

Tesa e pulsante fuori del suo guscio

Timidi incanti di ancipiti amori.

7 dicembre 1983

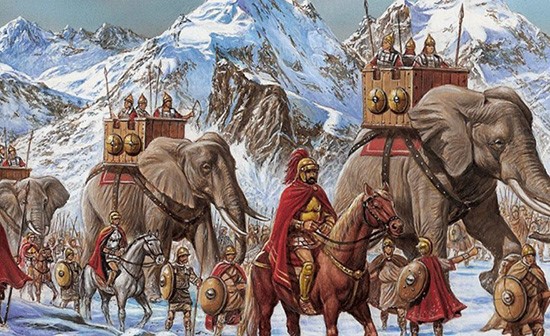

Ecco il punto di vista dell'elefante, vittima dell' “orbo audace”, ossia Annibale (pare che il cartaginese avesse contratto una malattia agli occhi durante la traversata delle Alpi nella guerra contro Roma):

«Scavate: troverete le mie ossa

assurde in questo luogo pieno di neve.

Ero stanco del carico e del cammino

e mi mancavano il tepore e l'erba.

Troverete monete ed armi puniche

sepolte dalle valanghe: assurdo, assurdo!

Assurda è la mia storia e la Storia:

che mi importavano Cartagine e Roma?

Ora il mio bell'avorio, nostro orgoglio,

nobile, falcato come la luna,

giace in schegge tra i ciotoli del torrente:

non era fatto per trafiggere usberghi

ma per scavare radici e piacere alle femmine.

Noi combattiamo solo per le femmine,

e saviamente, senza spargere sangue.

Volete la mia storia? È breve.

L'indiano astuto mi ha allettato e domato,

l'egizio m'ha impastoiato e venduto,

il fenicio m'ha ricoperto d'armi

e m'ha imposto una torre sulla groppa.

Assurdo fu che io, torre di carne,

invulnerabile, mite e spaventoso,

costretto fra queste montagne nemiche,

scivolassi sul ghiaccio vostro mai visto.

Per noi, quando si cade, non c'è salvezza.

Un orbo audace m'ha cercato il cuore

a lungo, con la punta della lancia.

A queste cime livide nel tramonto

ho lanciato il mio inutile

barrito moribondo: "Assurdo, assurdo"»

23 marzo 1984

Ironica e stizzosa è la protesta animalista del “pio bove” carducciano in Pio:

Pio bove un corno. Pio per costrizione,

Pio contro voglia, pio contro natura,

Pio per arcadia, pio per eufemismo.

Ci vuole un bel coraggio a dirmi pio

E a dedicarmi perfino un sonetto.

Pio sarà Lei, professore,

Dotto in greco e latino, Premio Nobel, che

Batte alle chiuse imposte coi ramicelli di fiori

In mancanza di meglio

Mentre io m’inchino al giogo, pensi quanto contento.

Fosse stato presente quando m’han reso pio

Le sarebbe passata la voglia di fare versi

E a mezzogiorno di mangiare il lesso.

O pensa che io non veda, qui sul prato,

Il mio fratello intero, erto, collerico,

Che con un solo colpo delle reni

Insemina la mia sorella vacca?

Oy gevàlt! Inaudita violenza

La violenza di farmi nonviolento.

18 maggio 1984

La voce del dromedario, orgoglioso della sua parsimonia, della sua gobba e del suo regno, tanto ostile quanto sconfinato, invita il litigioso e bellicoso uomo semplicemente ad imitarlo:

A che tante querele, liti e guerre?

Non avete che da imitarmi.

Niente acqua? Me ne sto senza,

Attento solo a non sprecare fiato.

Niente cibo? Attingo alla gobba:

Quando i tempi vi sono propizi

Crescetene una anche voi.

E se la gobba è floscia

Mi bastano pochi sterpi e paglia;

L’erba verde è lascivia e vanità.

Ho brutta voce? Taccio quasi sempre,

E se bramisco non mi sente nessuno.

Sono brutto? Piaccio alla mia femmina,

Le nostre badano al sodo

E danno il miglior latte che ci sia;

Alle vostre, chiedete altrettanto.

Sì, sono un servo, ma il deserto è mio:

Non c’è servo che non abbia il suo regno.

Il mio regno è la desolazione;

Non ha confini.

24 novembre 1986

Insomma, sembrano paghi e contenti di sé gli animali parlanti di Levi. Dal loro punto di vista quelli che noi, con la presunta “sapienza” che ci contraddistingue già nel nome della specie, giudicheremmo difetti, svantaggi, limiti, sono risorse, punti di forza, perfetti per loro, mirabilmente adattati all'habitat in cui vivono.

Non hanno bisogno di inutili complicazioni, di spargimenti di sangue, di “querele, liti e guerre”. Non sono maestri di estinzione ma di conservazione e di evoluzione.

“Gli uomini dovrebbero accogliere qualcosa di ogni bestia. L'animale è un cittadino perbene quando vive in natura, è pio, segue la sua via con grande regolarità. Soltanto l'uomo è stravagante. Dovrebbe specchiarsi in noi, nelle nostre immagini e nei nostri comportamenti, per vedere più a fondo nella sua anima e conoscere se stesso”, dice al re dei topi la gatta bianca in L'assemblea degli animali di Filelfo.

Provare a guardare con i loro occhi, provare a dare loro voce, come nella finzione letteraria, ce li fa vedere degni al pari di noi di popolare il pianeta Terra. Sforzarsi di entrare in comunicazione con questi nostri coinquilini potrebbe farci riscoprire che anche noi, come loro, siamo solo una piccola parte di un unico grandioso disegno, potrebbe farci reimparare il nostro legame atavico e indissolubile con la natura, che follemente stiamo cercando di dimenticare e di recidere.

Leggi anche: Piccolo omaggio letterario (e non solo) agli alberi

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG