Nella categoria: HOME | Analisi testuali

5 10 |

Al cader delle foglie, alla massaia non piange il vecchio cor, come a noi grami: ché d'arguti galletti ha piena l'aia; e spessi nella pace del mattino delle utili galline ode i richiami: zeppo, il granaio; il vin canta nel tino. Cantano a sera intorno a lei stornelli le fiorenti ragazze occhi pensosi, mentre il granturco sfogliano, e i monelli ruzzano nei cartocci strepitosi. |

Titolo

Il titolo è piuttosto insolito per una poesia. Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, non parla di argomenti elevati, di amore o altri sentimenti importanti, ma fa riferimento a un soggetto di rango molto basso, e apparentemente insignificante. Ci dà però già alcuni indizi: il poeta parlerà in qualche modo di qualcosa che ha attinenza col mondo della campagna, dei contadini, scegliendo argomenti di "basso livello" rispetto ai canoni classici.

Questa scelta va nella stessa direzione della raccolta in cui si trova la poesia: Myricae è, infatti, il nome latino di una pianta mediterranea, la tamerice, che viene ripresa da Virgilio. Lo stesso Pascoli spiega questa scelta con la sua epigrafe all'inizio della raccolta: «Arbusta iuvant, humilesque myrica» (versi di Virgilio dell'Egloga IV, 2): "Myricae è la parola che Virgilio usa per indicare i suoi carmi bucolici: poesia che si eleva poca da terra – humilis".

Alla scelta di una poesia di argomento "basso" e umile fa da contraltare quella dell'espressione in latino, che è la lingua dei dotti: ma proprio qui nel mezzo si pone il poeta, l'uomo colto che mette la propria cultura al servizio di soggetti umili. Vediamo quindi come nella scelta di soli due titoli (quello della raccolta e quello di questa poesia) si esprima già moltissimo della poetica pascoliana.

Metrica

La poesia è composta da 2 terzine + 1 quartina di endecasillabi, con schema metrico ABA, CBC, DEDE. Non appartiene a nessun componimento classico, ma si rifà ad alcuni di essi e ripresenta comunque elementi tradizionali (uso degli endecasillabi, di uno schema metrico preciso, ecc.).

Campi semantici

Figure retoriche

Osservazioni conclusive

Vediamo in questa poesia come il poeta sia capace, in pochi versi e con l'uso di semplici figure retoriche di significato e di giochi di suoni, di creare un insieme armonico che concretizza un unico, importante significato: la poetica dell'umile. Pascoli sceglie un'ambientazione banale, vissuta da personaggi di basso spessore (contadini, animali da cortile), ed espressi in una forma poetica poco elevata (non certo una canzone), per dare vita a ritagli di quotidianità dove prevale il rumore del lavoro e della vita. Questo ritratto rumoroso, dunque vitale, e fiorente, si contrappone alla condizione del poeta stesso, di cui si percepisce solo la malinconia e la povertà. Una malinconia e soprattutto una povertà che non è solo materiale ma anche spirituale. Mentre infatti la vecchia massaia gode intorno a sé della presenza dei bambini, delle ragazze e degli animali, che tutti intorno a lei strepitano e la circondano, il poeta ha il cuore che piange di solitudine.

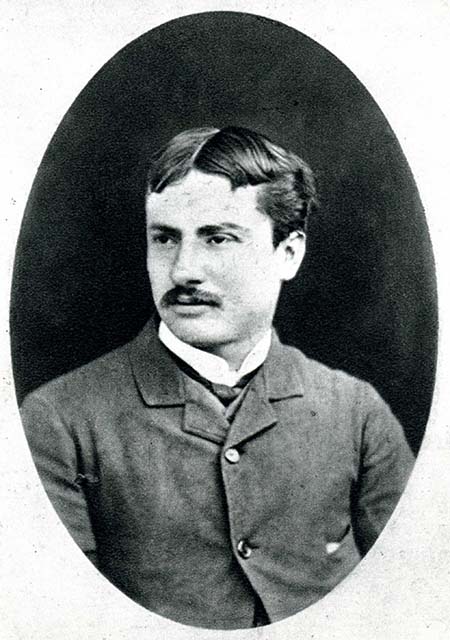

Potremmo ricercare nella biografia di Pascoli le radici di questo sentimento espresso nei versi: la perdita prematura del padre, assassinato, e la conseguente caduta in disgrazia e disgregazione della famiglia, hanno infatti sicuramente lasciato un'impronta indelebile in tutta l'opera del poeta, che si percepisce anche nei suoi versi più intimi. La poesia illustra però soprattutto il sapiente e sensibilissimo uso dei costrutti stilistici e delle figure retoriche da parte di Pascoli nel cristallizzare in pochi versi, apparentemente semplici, un'esperienza umana tra le più profonde.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG