Nella categoria: HOME | Editoria

Provate a cliccare sui nomi di questi autori e vediamo se sapete pronunciarli correttamente ;)

Il nome e il cognome hanno la funzione essenziale di identificare un individuo nella società, di distinguerlo dagli altri. Ma una firma non è una semplice etichetta. Nella realtà rivela più di quanto immaginiamo, anche ciò che si preferisce tacere.

Per questo motivo sono tanti gli autori di fama internazionale che hanno ritenuto opportuno metter mano alle proprie generalità prima di firmare le proprie opere.

Alcuni scrittori e scrittrici si sono serviti di un nome fittizio perché quello vero non divulgasse il proprio vissuto, altri lo hanno modificato perché si uniformasse ai nomi del paese di adozione, altri ancora lo hanno semplificato perché il pubblico potesse pronunciarlo agevolmente.

Ma com’è possibile che nomi e cognomi rivelino così tanto di un autore?

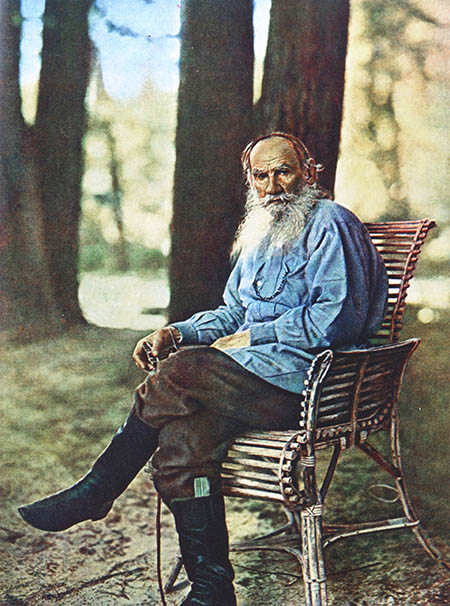

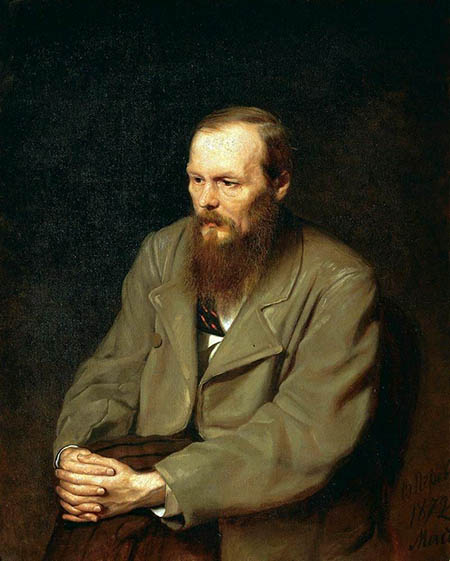

Andiamo in Russia con Lev Nikolàevič Tolstòj e Fëdor Michajlovič Dostoevskij.

Qui i nomi sono ancora più ciarlieri perché esprimono il patronimico, il vincolo paterno indicato da un suffisso. In quelli che sembrano secondi nomi, Nikolàevič e Michajlovič, appaiono le desinenze finali iče ovič chetramutano i due nomi propri rispettivamente in figlio di Nikolàev e figlio di Michajl.

Quando si parla di donne russe, il suffisso varia a seconda del nome, ma finisce sempre in a e si applica anche al cognome. Ne è un bell’esempio la poetessa e scrittrice Marina Ivanovna Cvetaeva, figlia di Ivan Cvetaev.

L’uso dei cognomi nasce secoli fa con l’intento di evitare confusione nei casi di omonimia e trova una veloce soluzione aggiungendo l’indicazione del padre o della madre, la provenienza, il mestiere o addirittura una caratteristica fisica.

Da tali grossolane specificazioni derivano più o meno tutti i cognomi del mondo.

David Foster Wallace, l’autore di Infinite Jest, è nato negli Stati Uniti, come suo padre, filosofo e docente universitario in Illinois. Quel cognome però tradisce l’origine della famiglia paterna: Wallace in gallese significa “proveniente dal Galles”.

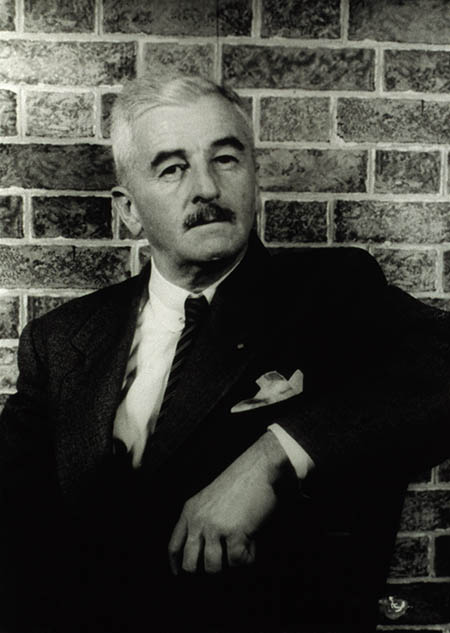

William Faulkner, premio Nobel per la letteratura, è uno degli scrittori americani più celebrati. Il suo cognome vero è Falkner, uno di quei cognomi che rivelano la professione degli avi.

Falkner deriva dal francese fauconnier, che significa falconiere, addestratore di falchi per la caccia.

La trasformazione in Faulkner avviene solo per colpa della disattenzione di un tipografo durante la stampa del poema L'Après-midi d'un Faune. Il tipografo, a onor del vero, mostrò la stampa sbagliata della pagina e chiese anche se doveva ristampare, ma il giovane autore rispose che non aveva preferenze: tutte e due i cognomi andavano bene.

La firma rivela anche lo status sociale. Ne è un comodo esempio Giuseppe Tomasi di Lampedusa, principe, barone e possessore di altri complicati titoli nobiliari. Quella piccola particella di derivazione feudale (von in tedesco o du in francese), conferma l’origine nobiliare della famiglia.

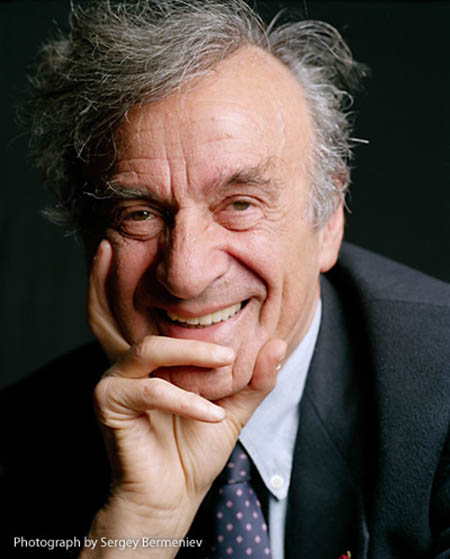

Il nome e il cognome diventano pericolosi quando rivelano la religione di chi li porta. È stato il caso dello scrittore Elie Wiesel, il cui cognome appartiene alla tradizione ebraica. L’autore, morto pochi anni fa, fu deportato ad Auschwitz con la sua famiglia: lui sopravvisse mentre i suoi cari vennero sterminati.

Una firma, da semplice espressione burocratica, si trasforma in un gesto più impegnativo, che richiede maggiore attenzione nell’apporla. Ecco chi, nel mondo letterario internazionale, ha ritenuto opportuno metter mano alla propria.

Amos Oz è l’autore del libro autobiografico Una storia di amore e di tenebra, nel quale racconta con parole poetiche, ma concrete, l’entusiasmante nascita dello stato di Israele. Quel sogno, per il quale i suoi genitori si impegnano attivamente, rivelerà risvolti controversi e violenti nei confronti di chi quelle terre le abitava da secoli. Risvolti tali che il giovane Amos non riuscirà a giustificarli. Così, quando appena dodicenne vivrà il suicidio di sua madre, il piccolo Amos comincia a staccarsi emotivamente dal padre, un intellettuale sempre convinto della bontà del sogno sionista. Compiuti i quindici anni, il giovane Amos lascia il padre, si trasferisce in un kibbutz e decide di non voler più avere a che fare con il cognome della sua famiglia. È così che Amos Klausner diventa Amos Oz, che in ebraico vuol dire forza.

Amos Oz è l’autore del libro autobiografico Una storia di amore e di tenebra, nel quale racconta con parole poetiche, ma concrete, l’entusiasmante nascita dello stato di Israele. Quel sogno, per il quale i suoi genitori si impegnano attivamente, rivelerà risvolti controversi e violenti nei confronti di chi quelle terre le abitava da secoli. Risvolti tali che il giovane Amos non riuscirà a giustificarli. Così, quando appena dodicenne vivrà il suicidio di sua madre, il piccolo Amos comincia a staccarsi emotivamente dal padre, un intellettuale sempre convinto della bontà del sogno sionista. Compiuti i quindici anni, il giovane Amos lascia il padre, si trasferisce in un kibbutz e decide di non voler più avere a che fare con il cognome della sua famiglia. È così che Amos Klausner diventa Amos Oz, che in ebraico vuol dire forza.

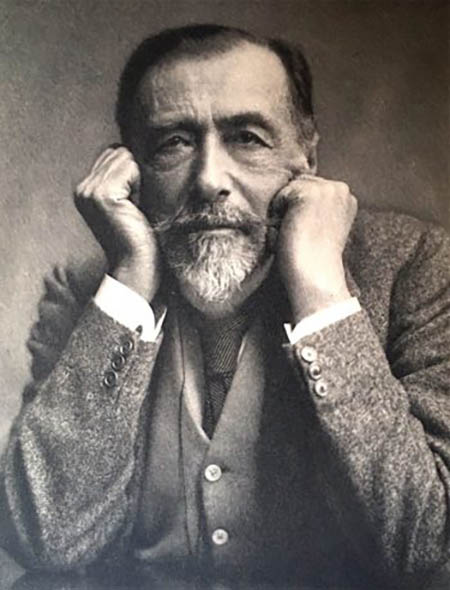

Joseph Conrad nasce nell’attuale Ucraina da una famiglia nobile polacca e viene registrato all’anagrafe come Józef Teodor Konrad Korzeniowski.

Il giovane Józef, che tutti chiamano Konrad, rimane orfano a undici anni e viene affidato allo zio materno. Il ragazzino, sempre malaticcio, odia la scuola, ama leggere di mondi lontani e sogna di diventare marinaio. Il medico di famiglia, convinto che l’origine di tutti i suoi mali sia di origine psicologica, sostiene che il lavoro fisico e l’aria di mare gli faranno bene. Aggiuntasi la paura che il giovane debba arruolarsi nell’esercito zarista, ecco che Konrad a 17 anni s’imbarcherà su una nave vera e finalmente potrà vedere quei luoghi sognati da sempre. Solcando i mari comincerà anche a scrivere.

Quando si trasferisce in Inghilterra, Konrad capisce subito che quel Korzeniowski è un nome impronunciabile per i britannici, così decide di semplificarsi la vita diventando Joseph Conrad, due suoi nomi inglesizzati.

Quanto avesse ragione lo si capì alla sua morte. Sulla sua lapide venne inciso il suo vero nome… più o meno: Joseph Teador Conrad Korzeniowski.

George Eliot non è uno scrittore, come il nome maschile può suggerire, ma una scrittrice inglese, nata Mary Ann Evans, una delle più importanti dell’età vittoriana.

La scelta del nome maschile le sembrò obbligata perché la sua prima opera Scenes of Clerical Life (Scene di vita clericale) non venisse considerata un romanzetto per donne. L’autrice, nei tre racconti che compongono il libro, racconta la vita di tre sacerdoti anglicani e, sullo sfondo, le piaghe sociali di quei tempi: povertà, violenza contro le donne, alcolismo.

Un ulteriore motivo la spinge a non dichiarare la propria identità: George Eliot si innamora di George Henry Lewes, un critico letterario separato dalla moglie ma non divorziato, e sceglie di vivere con lui nonostante la severa morale della società vittoriana.

Come George Eliot, anche le sorelle Brontë, Charlotte, Emily e Anne scelsero uno pseudonimo maschile per le loro opere solo per evitare i pregiudizi che una firma femminile avrebbe suscitato. Divennero rispettivamente Currer Bell, Ellis Bell e Acton Bell, cosicché ognuna rispettasse le proprie iniziali

Ma i pregiudizi nei confronti delle scrittrici donne non si esauriscono nelle epoche passate. Lo dimostra J. K. Rowling, autrice della fortunata saga di Harry Potter.

Fu il suo editore a chiederle esplicitamente di non firmare per esteso la sua opera perché un pubblico giovane, a maggioranza maschile, poteva non apprezzare una scrittrice donna. E pretese pure due iniziali a precedere il cognome.

Joanne Rowling, che non ha un secondo nome, per soddisfare la richiesta ha dovuto utilizzare la K iniziale del nome di sua nonna Kathleen.

Confermata l’efficacia dell’anacronistica richiesta, la Rowling attualmente scrive romanzi gialli firmandosi Robert Galbraith.

Maya Angelou, poetessa americana, cantante, ballerina e, soprattutto, attivista per i diritti civili degli afroamericani, all’anagrafe è Marguerite Annie Johnson.

Il nome Maya nasce spontaneo: suo fratello più grande da bambina la chiamava Maya, derivato da mya (che si pronuncia maia) sister (sorella).

Il cognome Angelou arriva invece sposando un giovane greco, Tosh Angelos, quando i matrimoni interraziali venivano ancora osteggiati dalla società.

La poetessa all’epoca cantava e ballava musica afrocaraibica nei locali di San Francisco e si presentava come Marguerite Johnson o solo Rita, finché i suoi manager non le consigliarono un nome più particolare, un qualcosa che si facesse ricordare, come per esempio il cognome di suo marito, dal quale però si era già separata. Così la poetessa prese il suo soprannome di bambina e vi accostò un cognome quasi uguale a quello che aveva da sposata: divenne così Maya Angelou.

Pablo Neruda si firma con un nome più immediato e pronunciabile di quello vero: Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto.

Lo scrittore, premio Nobel per la letteratura, si appassiona alla scrittura fin da giovane e scrive il suo primo poema a dieci anni. Peccato che il padre, impiegato alle ferrovie, non ne sia tanto orgoglioso. Quando comincia giovanissimo a essere pubblicato, sente il bisogno di crearsi un nome fittizio perché il padre non scopra che perde tempo con un’attività tanto poco rispettabile.

Lo scrittore sceglie di chiamarsi Pablo Neruda in onore di Jan Neruda, uno scrittore e poeta ceco.

Prima di diventare Stendhal, Marie-Henri Beyle, autore francese de Il rosso e il nero e La Certosa di Parma, usa parecchi pseudonimi, tra cui Louis Alexandre Bombet e Anastasius Serpière, fino ad arrivare a M. de Stendhal, officier de cavalerie, che poi si riduce in Stendhal.

Il suo forte bisogno di abbandonare il nome di famiglia pare dettato dal profondo odio che prova per suo padre, descritto come poco amabile, scaltro e attaccato al denaro.

Perché alla fine diventò Stendhal non si sa per certo. Alcuni studiosi sostengono che l’autore, appassionato di arte, lo scelse in onore di Johann Joachim Winckelmann, grande storico dell’arte e archeologo tedesco, nato a Stendal, in Germania. Altri ritengono che Stendhal sia l’anagramma di Shetland, le isole scozzesi che lo scrittore avrebbe visitato e amato.

Un ulteriore dubbio: Stendhal va pronunciato alla francese, alla tedesca o all’inglese?

Una conclusione definitiva non esiste perché i nomi propri, ancora più gli pseudonimi, si pronunciano esattamente come decide chi li porta e, in mancanza di una testimonianza certa, vince la pronuncia più utilizzata: quella francese.

Davide Zancan nasce nel 1991 e trascorre l'infanzia e l'adolescenza con la sua famiglia prima in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. Tornato in Italia si laurea in scienze politiche e completa il suo percorso con un master in teoria politica alla London School of Economics. Nei vari continenti in cui ha vissuto cambiavano ambienti, consuetudini e amicizie. Solo un punto è sempre rimasto fermo: la passione per la letteratura.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG