di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Antonio

Canova

• La vocazione alla scultura

Lo

scultore Antonio Canova

si configura come uno dei massimi protagonisti della stagione neoclassica.

Tuttavia nella valutazione artistica canoviana, all'entusiastico consenso

dei suoi contemporanei fanno riscontro le stroncature o l'apprezzamento

soltanto parziale di molta parte della critica otto-novecentesca: in particolare,

anche in tempi recenti, si è attribuita un'eccessiva rilevanza

ai bozzetti rispetto alle opere finite. Compì l'apprendistato di

scultore tra Asolo e Venezia;

qui ebbe modo di conoscere da vicino la prestigiosa collezione di calchi

in gesso raccolti dall'abate Filippo Farsetti, che gli

consentirono un primo approccio, seppur mediato con le opere dell' antichità.

Lo

scultore Antonio Canova

si configura come uno dei massimi protagonisti della stagione neoclassica.

Tuttavia nella valutazione artistica canoviana, all'entusiastico consenso

dei suoi contemporanei fanno riscontro le stroncature o l'apprezzamento

soltanto parziale di molta parte della critica otto-novecentesca: in particolare,

anche in tempi recenti, si è attribuita un'eccessiva rilevanza

ai bozzetti rispetto alle opere finite. Compì l'apprendistato di

scultore tra Asolo e Venezia;

qui ebbe modo di conoscere da vicino la prestigiosa collezione di calchi

in gesso raccolti dall'abate Filippo Farsetti, che gli

consentirono un primo approccio, seppur mediato con le opere dell' antichità.

Tra

i maggiori artisti del Neoclassicismo europeo ebbe il favore dei papi

e di Napoleone ed esercitò un grande ascendente

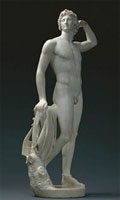

sulla scultura del tempo. Le opere dei suoi primi studi sono l' "Orfeo

ed Euridice" del 1773, il "Dedalo

e Icaro" nel 1799 esposto nel Museo del

Correr a Venezia, e l' "Apollo"

del 1799 opere che risentono moltissimo dell'influsso berniniano.

Tra

i maggiori artisti del Neoclassicismo europeo ebbe il favore dei papi

e di Napoleone ed esercitò un grande ascendente

sulla scultura del tempo. Le opere dei suoi primi studi sono l' "Orfeo

ed Euridice" del 1773, il "Dedalo

e Icaro" nel 1799 esposto nel Museo del

Correr a Venezia, e l' "Apollo"

del 1799 opere che risentono moltissimo dell'influsso berniniano.

Nel 1779 si recò a Roma e vi si stabilì, nel 1783 eseguì

il monumento a "Clemente XIV" nei

Santi Apostoli di Roma, fu la prima opera di

impronta neoclassica, nella quale ridusse il movimentato insieme berniniano

in uno schema geometrico che applicò anche nel monumento a "Clemente

XIII" a San Pietro ultimato

nel 1792.

Contemporaneamente scolpì l'"Amore e psiche"

del 1787-93 ora al Louvre di Parigi che documenta

un sempre maggiore interesse dell'artista per l'antico, espresso anche

nelle opere successive "Monumento Emo"

del 1792 ora nel Museo Navale di Venezia, "Adone

e Venere" del 1795 ora a Ginevra

in villa Fabre.

Nel 1802 si recò a Parigi per scolpire il "Ritratto

di Napoleone" e nel 1805 iniziò "Paolina

Borghese raffigurata come Venere vincitrice" del 1808

esposta a Roma nella Galleria Borghese.

Nel 1813 terminò la "Venere italica"

ora a Firenze a Palazzo Pitti e il "gesso

delle Tre grazie" il marmo invece è di tre anni

dopo ora nell'Ermitage di S. Pietroburgo, dove

l'arte canoviana raggiunge il massimo di astrazione formale e di voluta

freddezza.

A

mio avviso nessun altro avrebbe avuto il dono dell'immedesimazione, nello

scolpire "Amore e Psiche" aveva, senza

dubbio, ne sono certo, nella mente e nel cuore la narrazione di

Apuleio, vedeva davanti a lui Psiche

(l'anima) che danzando rincorreva Eros e alla fine non

gli par vero di aver trasfigurato in Arte il suo pensiero impossessato

dalla favola di Apuleio, ecco perché Eros è raffigurato

con le ali e Psiche in riposo che attende il suo arrivo.

A

mio avviso nessun altro avrebbe avuto il dono dell'immedesimazione, nello

scolpire "Amore e Psiche" aveva, senza

dubbio, ne sono certo, nella mente e nel cuore la narrazione di

Apuleio, vedeva davanti a lui Psiche

(l'anima) che danzando rincorreva Eros e alla fine non

gli par vero di aver trasfigurato in Arte il suo pensiero impossessato

dalla favola di Apuleio, ecco perché Eros è raffigurato

con le ali e Psiche in riposo che attende il suo arrivo.

Antonio Canova nacque a Possagno

(Treviso), a circa 80 km da Venezia,

il primo novembre 1757: aveva quattro anni quando rimase orfano del padre,

Pietro; la madre, Angela Zardo, si risposò

poco dopo con Francesco Sartori e si trasferì

nel vicino paese di Crespano, ma Antonio rimase

a Possagno, con il nonno Pasino Canova,

tagliapietre e scultore locale di discreta fama. Questi eventi segnarono

la sensibilità di Antonio Canova per tutta la vita.

Possagno

è un piccolo Comune in Provincia di Treviso,

ai piedi del Monte Grappa, nella parte occidentale

della Valcavasia: sopra una superficie è

di dodici chilometri quadrati, per circa duemila abitanti. Solo un terzo

del territorio possagnese è formato da terreno semipiano, mentre

due terzi è montuoso; l'altitudine massima è di metri 1601,

il monte Meate nel Massiccio del Grappa, mentre

il punto più basso è a sud dell'abitato, lungo l'alveo del

torrente Musile che scorre ai piedi delle colline Coe,

a soli duecentoventi metri sul livello del mare.

Possagno

è un piccolo Comune in Provincia di Treviso,

ai piedi del Monte Grappa, nella parte occidentale

della Valcavasia: sopra una superficie è

di dodici chilometri quadrati, per circa duemila abitanti. Solo un terzo

del territorio possagnese è formato da terreno semipiano, mentre

due terzi è montuoso; l'altitudine massima è di metri 1601,

il monte Meate nel Massiccio del Grappa, mentre

il punto più basso è a sud dell'abitato, lungo l'alveo del

torrente Musile che scorre ai piedi delle colline Coe,

a soli duecentoventi metri sul livello del mare.

Possagno, che è attraversato dalla Provinciale

26, è collegato da comode strade con la statale Feltrino, a Est,

nel Comune di Pederobba, da cui si può proseguire per Treviso-Venezia

oppure per Feltre-Belluno o, infine, per Valdobbiadene-Vittorio Veneto,

da cui si può proseguire per Trento-Bolzano oppure per Vicenza-Verona

e con la bella cittadina di Asolo a Sud, da

dove si può proseguire per Castelfranco Veneto, Padova, Ferrara.

Il clima è temperato, rare le nevicate, le piogge sono più

frequenti in primavera e in autunno; l'aria è in genere asciutta;

pressoché assente la nebbia.

La vegetazione è molto varia, a seconda dell'altitudine: vi domina

il castagno, ma si trovano anche l'acacia, il faggio, il frassino, l'olmo

e il nocciòlo. Sopra i novecento metri di altitudine, boschi di

faggi e di pini allietano gli amanti delle passeggiate naturalistiche;

sulle cime, infine, vasti prati erbosi offrono l'alimento alle mandrie

che d'estate salgono nelle malghe per l'alpeggio. L'abitato è tutto

concentrato nell'area pianeggiante, fino al Tempio Canoviano,

sopra del quale la montagna è stata conservata pressoché

intatta; tra le case, raccolte in contrade secolari, detti colmelli, sorgono

orti e alberi da frutto; i colmelli più caratteristici sono Masiere,

Cuniàl, Vardànega,

Fornaci, Pastega,

Marconi, Bironi:

in ognuno di essi, il visitatore troverà la piazzetta con la fontana,

la chiesetta del borgo, una vita rustica e semplice come molti anni fa.

Una fiorente industria del laterizio, sviluppata nella parte meridionale

del paese, lunga la linea delle Coe, fa di Possagno il più importante

centro italiano per la produzione di coppi, esportati anche all'estero

e ben apprezzati per la loro resistenza e la loro bellezza.

Antonio Canova da giovanissimo, dimostrò

una naturale inclinazione alla scultura: eseguiva piccole opere con l'argilla;

si racconta che, all'età di sei o sette anni, durante una cena

di nobili veneziani, in una villa di Asolo,

abbia eseguito un leone di burro con tale bravura che tutti gli invitati

ne rimasero meravigliati: il padrone di casa, il Senatore Giovanni

Falier, intuì che la sua capacità artistica era

una pura vocazione e lo volle avviare allo studio e alla formazione professionale.

A undici anni, comincia a lavorare nello studio della scultura dei Torretti,

a Pagnano d'Asolo, poco distante da Possagno:

quell'ambiente è per il piccolo Antonio, che tutti chiamano "Tonin"

una vera e propria scuola d'arte. Sono i Torretti ad

introdurlo nel mondo veneziano, ricco di tanti fermenti culturali e artistici.

A Venezia, frequenta la Scuola di

nudo all'Accademia e studia disegno traendo spunto dai calchi

in gesso della Galleria di Filippo Farsetti.

Dopo aver lasciato lo studio dei Torretti, avvia una bottega in proprio:

esegue le prime opere che lo rendono famoso a Venezia e nel Veneto: nasce

Orfeo e Euridice ed ha soli diciannove anni,

dopo tre anni nasce Dedalo e Icaro.

Portato

a termine la statua, compie il suo primo viaggio a Roma, dove produrrà

le sue opere più belle, dalle "Grazie"

ad "Amore e Psiche", dai Monumenti

funebri dei Papi Clemente XIII e XIV e a Maria Cristina

d'Austria ai numerosi soggetti mitologici, come Venere e Marte,

Perseo vincitore della Medusa, Ettore

e Aiace; e lavorerà per sovrani, principi, papi ed

imperatori di tutto il mondo. A Roma, è ospite dell'ambasciatore

veneto, a Palazzo Venezia, Gerolamo

Zulian che è grande mecenate; ed è lo stesso Zulian

che gli procura le prime commissioni a Roma e direttamente gli ordinò

Teseo sul Minotauro e Psiche.

Portato

a termine la statua, compie il suo primo viaggio a Roma, dove produrrà

le sue opere più belle, dalle "Grazie"

ad "Amore e Psiche", dai Monumenti

funebri dei Papi Clemente XIII e XIV e a Maria Cristina

d'Austria ai numerosi soggetti mitologici, come Venere e Marte,

Perseo vincitore della Medusa, Ettore

e Aiace; e lavorerà per sovrani, principi, papi ed

imperatori di tutto il mondo. A Roma, è ospite dell'ambasciatore

veneto, a Palazzo Venezia, Gerolamo

Zulian che è grande mecenate; ed è lo stesso Zulian

che gli procura le prime commissioni a Roma e direttamente gli ordinò

Teseo sul Minotauro e Psiche.

Nel frattempo conosce Domenica Volpato, figlia dell'incisore

Giovanni, con la quale ha una amicizia travagliata; la

sua fama cresce in Italia e all'estero: riceve sempre nuove e impegnative

commissioni da ogni parte d'Europa. Ben presto, la sua arte, organizzata

secondo la tecnica degli antichi greci, dal disegno all'argilla, dal gesso

al marmo, sviluppa un lavoro formidabile e una vicinanza sempre più

forte ai temi della mitologia classica: "lavoro tutto il giorno

come una bestia", scrive al suo amico Cesarotti,

"ma è vero altresì che quasi tutto il giorno ascolto

a leggere i tomi sopra Omero".

Quando i Francesi occupano Roma, nel 1798, egli

preferisce abbandonare la città e ritornare a Possagno

dove si dedica alla pittura: in due anni, dipinge molte delle tele e quasi

tutte le tempere che oggi sono custodite nella sua Casa natale

di Possagno.

Nel 1800, torna a Roma dove la situazione si è fatta meno disordinata:

lo accompagna il fratellastro Giovanni Battista Sartori

che gli sarà fedele segretario per tutta la vita.

L'avvento di Napoleone sulla scena politica europea determinò un

periodo fecondo della produzione artistica di Canova

è questo il periodo in cui s'infiamma d'amore per la bellissima

Paolina, già sposa al Borghese

e contemporaneamente resiste alle lusinghe di diventare l'artista della

Corte dell'imperatore francese; anzi, nel 1815,

subito dopo la disfatta di Waterloo, è

a Parigi, con il fratellastro Giovanni

Battista Sartori: grazie ad un'abile azione diplomatica riesce

a riportare in Italia numerose e preziose opere artistiche trafugate da

Napoleone in Francia. Pio VII, per questa

sua grande opera in difesa dell'arte italiana, gli conferisce il titolo

di Marchese d'Ischia, con un vitalizio di tremila scudi,

che Canova elargisce a sostegno delle accademie d'arte.

Nel

luglio del 1819, è a Possagno per porre

la prima pietra del Tempio che vuole progettare

e donare alla sua comunità come chiesa parrocchiale: il maestoso

edificio sarà completato solo dieci anni dopo la sua morte, avvenuta

il 13 ottobre 1822, a Venezia, in casa dell'amico Francesconi.

Il suo corpo, per volere del fratellastro, fu traslato prima nella vecchia

parrocchia e, dal 1832, nel Tempio, che si erge alto sull'abitato di Possagno

con la sua candida mole che si staglia netta su di uno sfondo ancora verde:

il turista che arriva a Possagno, da qualunque direzione provenga, lo

vede solenne, sopra di un colle, ai piedi dei monti.

Nel

luglio del 1819, è a Possagno per porre

la prima pietra del Tempio che vuole progettare

e donare alla sua comunità come chiesa parrocchiale: il maestoso

edificio sarà completato solo dieci anni dopo la sua morte, avvenuta

il 13 ottobre 1822, a Venezia, in casa dell'amico Francesconi.

Il suo corpo, per volere del fratellastro, fu traslato prima nella vecchia

parrocchia e, dal 1832, nel Tempio, che si erge alto sull'abitato di Possagno

con la sua candida mole che si staglia netta su di uno sfondo ancora verde:

il turista che arriva a Possagno, da qualunque direzione provenga, lo

vede solenne, sopra di un colle, ai piedi dei monti.

Nella imponente costruzione neoclassica, si distinguono tre elementi ispiratori:

il colonnato dorico (che si richiama al Partenone di Atene),

il corpo centrale (simile al Pantheon romano) e l'abside

in posizione elevata come nelle antiche basiliche cristiane.

Oggi, a Possagno, chi visita gli ambienti che

furono di Antonio Canova, il Tinello, il Giardino,

il Porticato, la grande "pignora"

da lui piantata, la Scuderia, la Cucina,

la "Torretta"... parlano ancora di

lui, dei suoi ozi dediti alla pittura, delle feste semplici e rustiche

che i compaesani gli dedicavano quando tornava da Roma

o da Parigi o da Vienna

e si immergeva nella pace della sua contrada e della sua Casa.

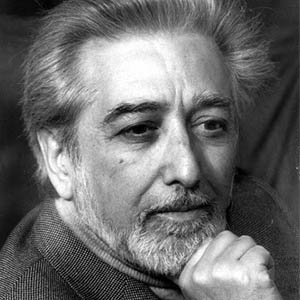

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG