di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Intro

• Giacomo Leopardi prima della gloria

• Il mondo poetico e filosofico di Giacomo

Leopardi

"Sempre caro mi fù quest'ermo colle..."

"Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

il cor non si spaura"

Giacomo Leopardi, "L'infinito"

Bambino ancora conobbi i "Canti" di Giacomo

Leopardi, che andavo a leggere nel bosco, sotto la mia capanna

di carpini; spesso, dopo aver letto "L'infinito", rimanevo incantato

a guardare oltre l'orizzonte e ad immaginare che cosa ci fosse.

Finita la guerra avevo deciso che sarei andato a Recanati, ma la presenza

di papà, che non avevo conosciuto perché era sotto le armi,

facendo il giramondo: Africa, Spagna, Grecia e infine, dopo l'Otto settembre

1943 in Germania, mi fece rinunciare: avevo tanto desiderio di conoscerlo

ed essere un poco coccolato da lui.

Ma come tutti i desideri, sentiti fortemente ed amati, anche quello di

andare a Recanati si realizzò, il 12 ottobre 1986. Manuela

Dulcedo, definita dai francesi "Poetessa dell'amore",

m'invitò a dirigere gli "Arcobaleni di Pace", una manifestazione

varia, che prevedeva la Messa Solenne Funebre, nel primo anniversario

della morte del marito, nella chiesa San Filippo Neri in Corso Persiani;

la manifestazione poetica da parte dei poeti intervenuti, che si sarebbe

svolta il giorno 16, nel chiostro San Agostino.

Feci mettere a punto la mia cinquecentina color rosso sangue e mi avviai

per Recanati. Vi giunsi il 13 ottobre, perché a Piòraco,

un ponte romano del V secolo a. C. mi bloccò, Era troppo bello

per non fermarsi e sapere tutto quanto era possibile sapere sul ponte

e sul paese.

Alle tre di notte mi ritirai nell'albergo dove avevo prenotato una camera,

dopo aver capito che, con un anziano professore di storia, avrei fatto

l'alba.

Al mattino mi svegliai al canto dolcissimo di un fiume in miniatura che

correva girando intorno al palazzo in stile Gotico, che mi fece dimenticare

perfino della colazione. Il tempo stringeva e dovetti partire di corsa.

Alle

15,30 entravo a Recanati, quando dal fondo valle, vidi

la grande scritta: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle...",

vidi le scale che portavano sopra al colle e bloccai di colpo la macchina,

che fece un salto in avanti perché tamponata. Dopo la prassi: generalità

e nome dell'assicurazione, finalmente potei salire, o meglio mi trovai

sul muro che cela il giardino, perché sono convinto di aver volato.

Alle

15,30 entravo a Recanati, quando dal fondo valle, vidi

la grande scritta: "Sempre caro mi fu quest'ermo colle...",

vidi le scale che portavano sopra al colle e bloccai di colpo la macchina,

che fece un salto in avanti perché tamponata. Dopo la prassi: generalità

e nome dell'assicurazione, finalmente potei salire, o meglio mi trovai

sul muro che cela il giardino, perché sono convinto di aver volato.

Alle 17,00 mi decisi. Andai a casa di Manuela.

Alle 19,00 mi portò a cena nel ristorante situato nella casa del

Poeta, sotto la Biblioteca Museo che si trova

al primo piano del Palazzo Leopardi, edificio

abitato dalla famiglia, fin dal Tredicesimo secolo. Fu ristrutturato nelle

forme attuali dall'architetto Carlo Orazio Leopardi verso la metà

del Diciottesimo secolo.

La costituzione della preziosa Biblioteca, mi spiegò Manuela, si

deve al padre del Poeta, conte Monaldo, che la dedicò "filiis,

amicis, civibus" tra la fine del diciottesimo e l'inizio del Diciannovesimo

secolo. In biblioteca sono conservati circa 20.000 volumi consultabili

da parte di studiosi, previa autorizzazione della famiglia. Il percorso

museale conduce il visitatore in alcune sale del palazzo arredate con

mobili d'epoca e decorate con delicati stucchi e tempere ai soffitti.

Nello studio del Conte Monaldo è conservato il tavolo - scrivania

del poeta, accanto alla finestra che guarda la piccola piazza ed i tetti

di Recanati.

Questa

iniziativa ha dato la spinta a costituire nell'adiacente Convento

di Santo Stefano, sul Colle dell'Infinito,

la sede del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura la più

grande realizzazione del bicentenario dedicata a Giacomo Leopardi, affinché

i giovani e gli studiosi di tutto il mondo possano trovare accoglienza

ed ospitalità. Ricordo che in quel periodo era in atto la celebrazione

del bicentenario e Recanati era molto popolata; e per lo stesso motivo

la sera del 16, alla cerimonia di premiazione dell'Arcobaleno di Pace,

c'erano bambini e vecchiette, in tutto una ventina di persone.

Questa

iniziativa ha dato la spinta a costituire nell'adiacente Convento

di Santo Stefano, sul Colle dell'Infinito,

la sede del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura la più

grande realizzazione del bicentenario dedicata a Giacomo Leopardi, affinché

i giovani e gli studiosi di tutto il mondo possano trovare accoglienza

ed ospitalità. Ricordo che in quel periodo era in atto la celebrazione

del bicentenario e Recanati era molto popolata; e per lo stesso motivo

la sera del 16, alla cerimonia di premiazione dell'Arcobaleno di Pace,

c'erano bambini e vecchiette, in tutto una ventina di persone.

Ma ritorniamo alla Biblioteca della Poesia, dove si svolgono incontri

di studio e di ricerca aperti a tutte le culture del mondo.

Mentre il "Centro Mondiale della Poesia e

della Cultura" ha lo scopo di onorare Giacomo Leopardi promuovendo

e favorendo la poesia e la cultura in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi

lingua e forma si possa esplicare, sviluppando il dialogo e la cooperazione

culturale fra tutti i centri di cultura, ricerca e universitari dell'Europa

e del mondo. Il Centro è aconfessionale, apartitico e antirazziale,

ha natura culturale ed esclude ogni scopo di lucro. Il Centro come anticipato

da Manuela, ha sede presso l'ex Monastero di Santo Stefano,

il cui giardino costituisce la sommità del Colle dell'Infinito.

Sezioni, delegazioni ed uffici possono essere costituiti sia in Italia

che all'estero. Per conseguire il suo scopo, il Centro (prendo dalla Statuto):

· favorisce la diffusione e la conoscenza della poesia e di tutte

le altre espressioni e forme della cultura in tutte le parti del mondo

e senza alcuna differenziazione riguardo alla lingua, alle credenze religiose

e politiche, al sesso e alle situazioni sociali ed economiche degli Autori

· s'impegna perché nel mondo sia assicurata piena libertà

di espressione poetica e culturale a tutti e perché nessuno sia

perseguitato o condannato per i suoi scritti e stampati e per le idee

in essi espressi;

· si propone di creare una biblioteca che raccolga la produzione

poetica e di pensiero dell'umanità, sia quella già realizzata

che quella del futuro, e che sia a disposizione di tutti coloro che vogliano

consultarla,

· provvede, limitatamente ai propri mezzi finanziari, alla stampa

di opere meritevoli, di riviste e di saggi che abbiano per tema la poesia

e il dialogo culturale tra i popoli,

· programma e realizza corsi, convegni, conferenze e ogni altro

tipo di attività (culturale, artistica, teatrale, musicale, filmica,

informatica, ecc.). che sia idonea al raggiungimento delle proprie finalità;

· elabora ed organizza corsi di formazione e di aggiornamento su

temi culturali e poetici a livello nazionale ed internazionale, specialmente

europeo,

promuove ogni iniziativa e progetto, atti a stabilire, mantenere e sviluppare

relazioni di carattere culturale tra i soci del Centro, e di enti e associazioni

culturali europee ed internazionali.

I soci sono suddivisi in fondatori, onorari, garanti e ordinari. Il Centro

è retto da un Consiglio di Amministrazione che per il primo triennio

si compone di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un comitato con il compito

di elaborare il programma scientifico dell'Associazione e di proporre

una terna di nominativi per l'assegnazione del "Premio

Giacomo Leopardi: una vita per la cultura e la poesia".

La presidenza di questo Comitato, oggi è affidata al poeta Mario

Luzi, mentre la senatrice Tullia Carettoni è la Vice-Presidente.

Il 15 settembre 2001 è stata inaugurata, dopo il restauro, la Biblioteca.

Sono passati gli anni, ma mi porto gelosamente nel cuore

l'esperienza recanatese. Ero nel ristorante, avevo una fame da lupo, bevevo

le parole di Manuela come da bambino "I Canti", eppure il pensiero

era rivolto a Giacomo, perché rimanendo qualche ora in quel ristorante,

avvertii la stessa atmosfera che forse avvertiva il Poeta: un'oppressione

indescrivibile, forse d'austerità? Fatto sta che mentre uscivo

dal ristorante in compagnia di Manuela, un lampo illuminò la mente

e capii, ne sono convintissimo, la fuga di Giacomo da Recanati e dalla

famiglia.

Tuttavia, nonostante la sua fuga, parlare di Recanati è come evocare

Lui, Giacomo Leopardi, il grande Poeta, che qui nacque nel 1798.

Rivedo la piazza del "Sabato del Villaggio", su cui si affaccia

la casa natale del Poeta, e mi ritornano i versi; la Torre del "Passero

Solitario" nel chiostro accanto alla Chiesa di San Agostino, che

risale al Tredicesimo secolo; il colle de "l'infinito" sul monte

Tabor con l'antico orto del monastero delle suore clarisse e il Centro

Mondiale della Poesia e della Cultura.

Oggi

la città di Recanati è nota in tutto il mondo grazie anche

al suo Poeta ed al relativo Centro Nazionale di Studi Leopardiani,di cui

è direttore Franco Foschi. Il Centro è nato nel 1937 anno

del Centenario della morte di Leopardi, proprio per diffondere l'opera

del grande Poeta Europeo.

Oggi

la città di Recanati è nota in tutto il mondo grazie anche

al suo Poeta ed al relativo Centro Nazionale di Studi Leopardiani,di cui

è direttore Franco Foschi. Il Centro è nato nel 1937 anno

del Centenario della morte di Leopardi, proprio per diffondere l'opera

del grande Poeta Europeo.

A Recanati, oggi, lo studioso trova tanti altri motivi d'interesse: dalla

Biblioteca di 20.000 volumi, ai palazzi ed alle Chiese ricche di opere

d'arte. Ricordiamone alcune: la Chiesa di S. Vito,

che risale all'Undicesimo secolo, completata su disegno del Vanvitelli,

con una tela dei Pomarancio; la Chiesa di S. Agostino

del Tredicesimo secolo, rifatta su disegno del Bibbiena, con il bel portale

in pietra d'Istria su disegno di Giuliano da Maiano, che contiene opere

del Pomarancio, Fanelli e Damiani; alla sua destra il Chiostro

con l'antica Torre campanaria del Passero Solitario nota

per l'omonima poesia; la Cattedrale di S. Flaviano

con sarcofagi quattrocenteschi, compreso quello di Papa Gregorio XII;

la Chiesa di Santa Maria in Castelnuovo del

1139, con la splendida cripta romanica; il Teatro Persiani

voluto, come tante altre opere, da Monaldo Leopardi, che ospitò

Mascagni ed il tenore Beniamino Gigli; il Museo Diocesano

nel Vecchio Episcopio con le suggestive carceri pontificie,

che contiene numerose pitture, sculture ed arredi sacri. Il Palazzo

Comunale in Piazza Giacomo Leopardi,

con la ghibellina Torre del Borgo che risale

al Dodicisemo secolo, che ospita una grandiosa Aula Magna, decorata dall'architetto

Kock ed il Museo dedicato a Beniamino Gigli con bellissimi abiti da scena

e tanti ricordi della lunga carriera; e poi Il Museo Civico

situato nel complesso di Villa Colloredo-Mels, un'antichissima dimora

immersa in un gran parco.

Il Museo ospita Lorenzo Lotto con la famosissima Annunciazione, il San

Giacomo, il Polittico e la Trasfigurazione, che rappresentano alcune tra

le opere più importanti della pittura italiana. Oggi Recanati è

un centro moderno e vivace ricco dì richiami, e di manifestazioni

che si svolgono tutto l'anno, come già accennato. Nella zona storica

della città si svolge un importante mostra-mercato d'antiquariato

e collezionismo, il primo sabato e domenica di ogni mese chiamata "Recanati

Antiquaria"; il "Premio Città

di Recanati", poesia e musica con la presenza dei massimi

esponenti; le "Celebrazioni Leopardiane"

con recital di poesie e congressi.

La sede del Museo, ho detto è Villa Colloredo-Mels,

di impianto medievale, l'edificio assunse la fisionomia di Palazzo verso

la fine del 500, diventando oggetto di continue trasformazioni nei secoli

seguenti fino ad ottenere l'aspetto attuale in età neoclassica.

E' stato inaugurato nell'estate del 1998 dopo il trasferimento della Pinacoteca

dal Palazzo Comunale. È articolato in cinque sezioni: archeologica,

che permette di conoscere l'organizzazione di una comunità neolitica

con varie sovrapposizioni fino all'età del ferro; medievale che

documenta la vita della città nel periodo di massimo splendore

e comprende,tra l'altro, opere di Ludovico da Siena, Pietro di Domenico

da Montepulciano e Vincenzo Pagani; rinascimentale che raggruppa quattro

tra le più significative opere di Lorenzo Lotto: l'Annunciazione,

il Polittico, la trasfigurazione, il San Giacomo Maggiore, la sezione

dedicata al Seicento e Settecento; la sezione ottocentesca che illustra

il contesto storico-economico e sociale in cui è maturata l'esperienza

di Giacomo Leopardi.

Inoltre il Museo comprende la Galleria d'Arte moderna e contemporanea

in fase di riordino, con sale dedicate ad artisti recanatesi o legati

culturalmente alla città. Tra questi Giacomo Braccialarghe, Biagio

Biagetti, Lorenzo Gigli, Rodolfo Ceccaroni e numerosi altri. Il Centro

Nazionale di Studi Leopardiani è nato nel 1937 con la finalità

di diffondere l'opera di Giacomo Leopardi in Italia e nel mondo. La caratteristica

principale del Museo è quella di offrire una visione del Poeta

immersa nell'ambiente culturale del suo tempo. La Biblioteca si compone

di circa 15.000 scritti tra libri, recensioni, riviste e miscellanee che

costituiscono una raccolta critica esclusiva sulla produzione leopardiana

che inizia con le prime edizioni a stampa del Poeta. Ultimamente sono

stati aggiunti una saletta audiovisivi ed un archivio fotografico con

circa 3.000 riproduzioni fra fotografie a colori, in bianco e nero e diapositive.

GIACOMO LEOPARDI PRIMA DELLA GLORIA

Visitando

la città che gli ha dato i natali il 29 giugno 1798, e il 30 lo

vede al Fonte Battesimale; abbiamo ricordato gli Idilli, le canzoni

le Operette morali, Lo zibaldone, tutte si accavallano

nella mente mentre percorrevo le strade che lo avrebbero voluto vedere

bambino gioioso come tutti i bambini, pur avendo trovato nella madre Adelaide

Antici un'alleata amorevole e amorosa, affetto che controbilancia la rigida

formazione che il conte Monaldo non gli concede.

Visitando

la città che gli ha dato i natali il 29 giugno 1798, e il 30 lo

vede al Fonte Battesimale; abbiamo ricordato gli Idilli, le canzoni

le Operette morali, Lo zibaldone, tutte si accavallano

nella mente mentre percorrevo le strade che lo avrebbero voluto vedere

bambino gioioso come tutti i bambini, pur avendo trovato nella madre Adelaide

Antici un'alleata amorevole e amorosa, affetto che controbilancia la rigida

formazione che il conte Monaldo non gli concede.

Ha undici anni, legge Omero e scrive il sonetto "La morte di

Ettore". Il 9 aprile riceve la Prima Comunione.

A tredici anni, da autodidatta, studia sui libri della biblioteca paterna

l'ebraico, il francese, l'inglese, lo spagnolo. Traduce l'Ars poetica

di Orazio. Scrive la tragedia "La virtù indiana".

L'anno successivo scrive la tragedia Pompeo in Egitto; compone

e traduce Epigrammi. A quindici anni accoglie con gioia la gioia

del fratello Pier Francesco e scrive "Storia dell'astronomia".

Insiste e riesce ad ottenere dal padre il permesso di leggere i libri

messi all'indice.

Ha sedici anni, nel 1814, quando Compone la Dissertazione sopra l'origine

e i primi progressi dell'astronomia; traduce e commenta la Vita

di Plotino di Porfirio. Dal greco traduce ancora gli Scherzi

epigrammatici e stende i Commentarii de vita et scriptis rhetorum

quorundam qui secundo post Christum saeculo vel primo declinante vixerunt.

Inizia i Fragmenta patrum secundi saeculi, rimasti incompiuti.

A diciassette anni, quando potrebbe corteggiare le belle ragazze del suo

paese, andare a far bisboccia con i coetanei, compone In Julium Africanum,

il Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, l'Orazione

agli italiani, in occasione della liberazione del Piceno. Traduce

gli Idilli di Mosco e la Batracomiomachia pseudomerica,

che conoscerà un nuovo volgarizzamento sullo scorcio del 1821 e

l'inizio del 1822 e poi ancora nel 1826.

Forse per non pensare di desiderare di amare ed essere amato, lavora e

lavora e lavora. Compone il Discorso sopra la vita e le opere di M.

Cornelio Frontone, le due odi anacreontiche adespote e l'Inno

a Nettuno, l'idillio Le rimembranze. Pubblica le Notizie

istoriche e geografiche sulla città e chiesa arcivescovile di Damiata

e, sulla rivista "Lo Spettatore italiano e straniero" di Stella,

la traduzione del primo libro dell'Odissea. Inizia la tragedia

Maria Antonietta, rimasta allo stato di abbozzo; traduce le Iscrizioni

greche triopee, il Moretum pseudovirgiliano. Scrive il saggio

Il salterio ebraico, il discorso Della fama di Orazio presso

gli antichi, la Lettera ai compilatori della Biblioteca italiana,

La dimenticanza e traduce il Libro secondo dell'Eneide,

apparso l'anno successivo da Pirotta, stampatore milanese. Termina l'Appressamento

della morte. Traduce i frammenti delle Antichità romane

di Dionigi di Alicarnasso. Nello "Spettatore" di Stella appaiono:

l'Inno a Nettuno, la traduzione della Titanomachia di

Esiodo, il saggio Sopra due voci italiane. Scrive i Sonetti

in persona di Ser Pecora, Diario d'amore, Letta la vita

di Vittorio Alfieri scritta da esso ed un'elegia, che nei Canti si intitolerà

Il primo amore, per Gertrude Cassi Lazzari, cugina del padre.

Incomincia il manoscritto dello Zibaldone. Entra in rapporti

epistolari con Pietro Giordani, e scrive le canzoni All'Italia

e Sopra il monumento di Dante.

Ha Ventuno anni quando scrive le due canzoni Nella morte di una donna

e Per una donna inferma, Appunti e ricordi, e gli Inni

cristiani. Ha una crisi religiosa.

Progetta di fuggire da Recanati ma, scoperto dal padre, desiste. Fra il

1819 e il 1821 compone sei Idilli: La ricordanza (intitolata

poi, dal 1831, Alla luna), L'Infinito, Lo spavento

notturno, La sera del giorno festivo, Il sogno,

La vita solitaria. La canzone Ad Angelo Mai, scritta

nel 1820 è subito pubblicata dall'editore Marsigli, di Bologna.

Fra lo scorcio del '20 e l'anno successivo compone la Telesilla.

Inoltre, fra il '20 e il '22: Dialogo. Filosofo greco,

Murco Senatore romano, Popolo romano, Congiurati,

e i primi esperimenti, dialoghi e abbozzi che sembrano preludere alle

Operette morali; Galantuomo e Mondo (1821); Novella.

Senofonte e Niccolò Machiavello.

Nel 1821 si sposa la sorella Paolina, e scrive In nozze della sorella

Paolina, A un vincitore nel pallone, Bruto minore.

Traduce per la seconda volta la Batracomiomachia. L'anno dopo

compone le canzoni Alla Primavera, Ultimo Canto di Saffo,

Inno ai Patriarchi e, in prosa, la Comparazione delle sentenze

di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte, il Martirio de'

Santi Padri, tentativo di contraffazione letteraria in lingua trecentesca.

Parte per Roma. ospite dello zio Carlo Antici. Compone la canzone Alla

sua donna e la maggior parte delle Annotazioni alle prime

dieci Canzoni. Traduce la Satira di Simonide sopra le donne,

che apparirà nel 1825 nel "Nuovo Ricognitore" e poi nell'edizione

bolognese dei Versi. A Roma conosce, tra gli altri, il cardinale Mai,

Bunsen, Jacopssen, Niebuhr. Visita la tomba di Tasso, nella chiesa di

Sant'Onofrio sul Gianicolo. Torna a Recanati.

Ritrova il suo ambiente i suoi "spiritelli" che lo esortano

e scrive la maggior parte, circa venti, delle Operette morali

e il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl'Italiani.

Pubblica le prime dieci Canzoni da Nobili, editore.

Nel 1825, nel "Caffè di Petronio" di Bologna appaiono

la canzone Alla sua donna e, anonimo, l'idillio Il sogno,

con il titolo di Elegia. Scrive la Storia di un'anima rimasta

incompiuta, i due Manifesti e la Notizia per un'edizione

di tutte le opere di Cicerone, il Frammento apocrifo di Stratone

da Lampsaco. Traduce i Caratteri morali di Teofrasto, il Manuale

di Epitteto, la Favola di Prodico. È invitato, da Stella,

a Milano, e vi giunge dopo una permanenza di dieci giorni a Bologna. Visita

Monti. Riparte per Bologna. Fra il dicembre di quest'anno e il gennaio

successivo esce l'editio princeps dei sei idilli composti fra

il 1819 e il 1821 nella rivista "Il Nuovo Ricognitore" di Milano.

Incapace di stare con le mani in mano traduce per la terza volta la Batracomiomachia.

Pubblica per l'editore Stella un commento alle Rime di Francesco

Petrarca redatto nello stesso anno. Sempre a Bologna compone un'Epistola

al conte Carlo Pepoli, che viene recitata presso l'Accademia dei Felsinei

il 28 marzo. Conosce la contessa Teresa Carniani Malvezzi, di cui si innamora

per breve tempo. Pubblica i Versi. Torna a Recanati.

Sempre nel 1827 scrive il Dialogo di Plotino e di Porfirio, Il

Copernico e redige l'Indice dello Zibaldone. Pubblica

la Crestomazia italiana dei prosatori e le Operette morali

presso lo Stella di Milano. Torna a Bologna; si trasferisce poi a Firenze,

dove, fra gli altri conosce Vieusseux, Capponi, Montani, Tommaseo, Colletta,

Alessandro Poerio, Antonio Ranieri e, successivamente, incontra Manzoni;

poi parte per Pisa.

A ventiquattro anni, muore il fratello Luigi. Compone lo Scherzo,

Il risorgimento, A Silvia. Pubblica la Crestomazia

italiana poetica. Torna a Firenze, dove, al Gabinetto Vieusseux,

conosce Vincenzo Gioberti che, nello stesso anno, sarà suo ospite

a Recanati.

Un anno dopo la morte del fratello, scrive Le ricordanze, La

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio e, il Canto

notturno di un pastore errante dell'Asia. Terminato Il canto notturno,

parte per Firenze dove il generale Colletta gli ha assicurato un assegno

mensile per un anno a nome di anonimi "amici di Toscana". Soggiorna

a Bologna e giunge a Firenze. Qui conosce, tramite Alessandro Poerio,

Fanny Targioni Tozzetti, e il filologo svizzero Luigi de Sinner. Inizia

il sodalizio con Antonio Ranieri.

Il Pubblico consiglio di Recanati lo nomina deputato rappresentante nella

Assemblea nazionale di Bologna. E' il 1831, il ritorno degli austriaci

a Bologna renderà inoperante la sua designazione; ma ne approfitta

per pubblicare dall'editore Piatti di Firenze la prima edizione dei Canti.

Soggiorna per qualche tempo a Roma con Ranieri. Comincia a raccogliere

e a elaborare i Pensieri, che appariranno postumi nell'edizione Le Monnier

curata da Ranieri nel 1845.

L'anno

dopo ritorna a Firenze. Scrive il Dialogo di un venditore di almanacchi

e d'un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico.

E' il 4 dicembre: scrive ultima nota dello Zibaldone. Fra quest'anno

e il successivo probabilmente scrive il Consalvo, Il pensiero

dominante, Amore e Morte, A se stesso. Scrive l'abbozzo

di un inno Ad Arimane. Parte con Antonio Ranieri per Napoli,

dove giunge il 2 ottobre 1833 dopo una sosta a Roma.

L'anno

dopo ritorna a Firenze. Scrive il Dialogo di un venditore di almanacchi

e d'un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico.

E' il 4 dicembre: scrive ultima nota dello Zibaldone. Fra quest'anno

e il successivo probabilmente scrive il Consalvo, Il pensiero

dominante, Amore e Morte, A se stesso. Scrive l'abbozzo

di un inno Ad Arimane. Parte con Antonio Ranieri per Napoli,

dove giunge il 2 ottobre 1833 dopo una sosta a Roma.

Esce per l'editore Piatti la seconda edizione delle Operette morali. Riceve

la visita di August von Platen. Compone, probabilmente, Aspasia

e, fra quest'anno ed il 1835, Il passero solitario, la cui datazione

è ancora oggetto di discussione.

Si stampa l'edizione Starita dei Canti. Compone le canzoni Sopra

un basso rilievo, Sopra il ritratto di una bella donna,

la satira I nuovi credenti e, probabilmente, la Palinodia

al marchese Gino Capponi. Rende visita, a Palazzo Bagnara, agli allievi

della scuola di Basilio Puoti; l'episodio è ricordato da Francesco

De Sanctis.

Viene stampato, dall'editore Starita di Napoli, il primo volume della

terza edizione corretta e accresciuta delle Operette morali.

Il secondo non vedrà mai la luce per la censura imposta dal governo

borbonico; tale provvedimento impedirà anche la circolazione del

primo tomo e dell'edizione dei Canti del precedente anno.

Compone, probabilmente, La ginestra e Il tramonto della luna,

dopo essersi trasferito, a causa dell'epidemia di colera in atto a Napoli,

presso villa Ferrigni, alle falde del Vesuvio, ancora ospite dell'amico

Ranieri e della sorella Paolina. Lavora fino agli ultimi giorni ai Paralipomeni.

Il 14 giugno 1837 si spegne a Napoli. Viene sepolto nella chiesa di San

Vitale, ora del Buon pastore, nel quartiere di Fuorigrotta.

Nel 1939 i suoi resti saranno traslati accanto alla tomba di Virgilio,

nel parco omonimo.

IL MONDO POETICO E FILOSOFICO DI GIACOMO LEOPARDI

La prima volta che affermai che il ccchiamare pessimistico il mondo poetico

di Giacomo Leopardi è sbagliato, perché non esiste mondo

poetico più ottimistico del suo, mi costò la maturità

che dovetti ripetere; ma l'anno successivo incontrai un presidente di

commissione aperto e intelligente, e quando mi udì gridare che

l'esaminatrice d'italiano era un'ignorante e aveva i par'occhi, mi venne

incontro non facendomi chiedere la sostituzione e avere in questo modo

la commissione comprensiva e dalla mia parte.

La prima volta che affermai che il ccchiamare pessimistico il mondo poetico

di Giacomo Leopardi è sbagliato, perché non esiste mondo

poetico più ottimistico del suo, mi costò la maturità

che dovetti ripetere; ma l'anno successivo incontrai un presidente di

commissione aperto e intelligente, e quando mi udì gridare che

l'esaminatrice d'italiano era un'ignorante e aveva i par'occhi, mi venne

incontro non facendomi chiedere la sostituzione e avere in questo modo

la commissione comprensiva e dalla mia parte.

Perché il "Il mondo poetico di Leopardi e ottimistico?",

a parte la mia convinzione, che non ha (almeno per il momento) nessun

valore nell'ambiente ormai "infastellato" come la ricotta nella

"fascella", che da un paio di secoli mette allo stesso livello

il pensiero di Schopenhauer col mondo poetico di Leopardi, che forse abbiano

ragione, per quanto riguarda le "Operette morali" e, in parte

"Zibaldone", ma la poetica è tutta un canto, malinconico

quanto si vuole, ma non pessimistico, anzi, ispira ottimismo.

Afferma Croce: "Leopardi fu un "escluso dalla vita", ma non che non avesse nel primo tempo giovanile sognato, e sperato e amato e gioito e pianto, e non gli accadesse di poi, in certi momenti, di risentirsi vivere e l'animo gli si riaprisse alle trepide commozioni. E' in questi momenti in cui egli, nel lontano o nel prossimo ricordo, si rivedeva congiunto col mondo, la sua fantasia si mosse poeticamente: che la poesia potrà essere tutto ciò che si vuole, ma non mai gelida e acosmica. Sono i momenti della Sera del dì di festa, della Vita solitària, dell'Infinito, del Sabato del villaggio, della Quiete, dopo la tempesta, delle Ricordanze, di Silvia. Allora la sua parola acquista colore, il suo ritmo si fa dolce e flessuoso e pieno di armonie e di intime rime, la commozione trema riflettendosi nella pura e lucente goccia di rugiada della poesia. L'effetto è tanto più potente quanto più quei momenti di vita, quegli sguardi rivolti al mondo circostante, non per rigettarlo ma per accoglierlo, in sé simpaticamente, quegli impeti di desiderio, quelle speranze d'amore, quell'intenerimento, quella soavità hanno quasi del furtivo, sono strappati al duro destino che intorno preme, al gelo che invade, e si esprimono con la ritenutezza, la modestia, la castità di chi dice cose a lui non più consuete. Chi non porta nella memoria e nel cuore le immagini che in essa affiorano, le divine immagini, figure di fanciulle, aspetti di paesaggio, opere di umile gente? Silvia al telaio, che canta nel maggio odoroso, con la mente piena di un vago sogno, e il giovane signore che lascia le carte e tende l'orecchio al suono di quella voce, e congiunge il suo al sogno della fanciulla;le sere nel giardino della casa paterna, e il cielo stellato, e il canto della rana, e la lucciola che erra presso le siepi, e le voci domestiche che intanto si alternano tra le mura, mentre il desiderio e il pensiero naviga nell'infinito; il tranquillo villaggio alla sera del sabato con la ragazza che ha in mano i fìori per adornarsi il domani, e la vecchiarella che ciarla del passato, e i fanciulli che saltano e gridano, e lo zappatore che torna alla sua parca mensa pensando al giorno del suo riposo, e il fabbro e il falegname che, quando già tutto dorme, affrettano il compimento del loro lavoro, e il lume che traluce dalla chiusa bottega ne da indizio; la sera del giorno festivo, piena di tristezza, col ricordo del canto che s'ode morire a poco a poco; il solitario margine del lago, di "taciturne piante incoronato", presso cui egli si assideva e si abbandonava e si faceva immoto con l'immota natura; l'impressione della vita che si ravviva dopo la tempesta; e altre simili, nuove ed eterne, creazioni? E le parole definitive, come: "Quando beltà splendeva Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi"; e i versi perfetti: "Viene il vento recando il suon dell'ora Dalla torre del borgo..."; "Dolce e chiara è la notte e senza vento... ".

BENEDETTO CROCE (Giacomo Leopardi La poetica)

Don Benedetto conferma il mio pensiero, non può essere pessimista chi gode di queste piccole grandissime cose; chi gioisce nel vedere Silvia che s'abbassa e si alza gonfiando e sgonfiando il petto per la respirazione, mentre fa scorrere la "navetta" da destra a sinistra e viceversa nell'intelaiatura affinché la lana si possa intrecciare. Da quando la gioia è pessimismo? Da quando il canto meraviglioso e soave, come afferma lo stesso Croce, porta l'anima a respirare pessimismo? Io ripensando a questi momenti beati vedo Giacomo sorridere come tutti gli uomini e gioire come tutti gli esseri umani innamorati di quello che fanno, sia lavoro intellettuale, sia artistico, sia di manovalanza: importante è amare il proprio lavoro e Giacomo l'ama, come si può amare la vita.

Le medesime affermazioni le troviamo in Francesco

De Sanctis, nel suo "Studio su Giacomo Leopardi; Napoli,

Morano, 1894". Parlando dell'Infinito, scrive: Anime così

fatte sono affettuose, Perché uomo senza società si sente

vedovo, e cerca sollievo nella contemplazione della natura, e la guarda

con occhio di amante. Da queste disposizioni nasce l'idillio, nel suo

più alto significato.

Una prima contemplazione è l'Infinito, tutta in versi endecasillabi,

senza rima, com'è l'idillio quinto di Mosco, e gli altri che tradusse

o compose. Si vede anche nel metro la filiazione. La scena di questa contemplazione

è il monte Tabor, dov'egli soleva passeggiare, fermandosi in uno

dei siti più solitari, all'ombra di una siepe che nascondeva alla

vista gran parte dell'ultimo orizzonte. Siede e mira. Vede un pezzo del

cielo, ode lo stormire del vento, e non ci si acqueta e non ci si addormenta,

come fa il pastore di Mosco sotto il platano chiomato, natura anche lui.

Queste ombre e questi sentimenti sono immediati e inconsapevoli. Non nascono

da un pensiero attivo, che li produca con la sua impronta; anzi sembra

che naturalmente piovano nello spirito. Nessun vestigio di elaborazione,

niente di successivo e di sovrapposto a quelle ombre nella loro formidabile

nudità, portano seco il loro colore e la loro musica. Appunto perché

il pensiero rimane inattivo, mentre il cuore si spaura, l'effetto è

grandissimo. E questo spiega l'impressione profonda della chiusa così

originale, in cui il pensiero riacquista la coscienza, solo per sentirsi

dolcemente annegato:

......

tra questa Immensità s'annega il pensier mio;

E il naufragar m'è dolce in questo mare.

L'annegamento del pensiero nell'infinito non è un concetto nuovo. E questa impotenza del pensiero innanzi all'inconoscibile desta sempre un sentimento di terrore, o, come dicesi, la impressione del sublime, prodotta qui non solo dalle cose, ma dal ritmo delle cose. "Interminati spazi, sovrumani silenzi, profondissima quiete". Ciò che è nuovo in questo naufragio del pensiero è il sentimento di dolcezza II contemplante solitario si sente sperduto in quella immensità, e ci si piace. Il piacere nasce non dalle cose che contempla, ma dal contemplare, da quello stare in fantasia e obliarsi e perdersi senza volontà e senza coscienza. Questa contemplazione è la prima grande rivelazione del suo genio, semplice insieme e profondo. È un ritorno alla rappresentazione delle poesie primitive e popolari, dove disegno, colore e ritmo è una parola, e vista e impressione è sempre immediata. Certo, l'arte dei nessi, il vigor logico e la correzione della forma lo certificano poeta di un'età avanzata, una nuova èra".

FRANCESCO DE SANCTIS

Non ho parlato, io… due grandi vi hanno messo in luce tutto l'ottimismo della poetica leopardiana, che non è pessimistica ma dolorosa, sì. La prova di questo dolore e la "Prima lettera d'amore" che Giacomo abbia scritto; è tratta da: "DIARIO DEL PRIMO AMORE" e che riporto per intero e senza commento, che lascio a voi farlo, scrivendoci.

"Io cominciando a sentire l'impero della bellezza,

da più d'un anno desiderava di parlare e conversare, come tutti

fanno, con donne avvenenti, delle quali un sorriso solo, per rarissimo

caso gittate sopra di me, mi pareva cosa stranissima e maravigliosamente

dolce e lusinghiera: e questo desiderio nella mia forzata solitudine era

stato vanissimo fin qui. Ma la sera dell'ultimo Giovedì, arrivò

in casa nostra, aspettata con piacere da me, né conosciuta mai,

ma creduta capace di dare qualche sfogo al mio antico desiderio, una Signora

Pesarese nostra parente più tosto lontana, di ventisei anni, col

marito di oltre a cinquanta, grosso e pacifico, alta e membruta quanto

nessuna donna ch'io m'abbia veduta mai, di volto però tutt'altro

che grossolano, lineamenti tra il forte e il delicato, bel colore, occhi

nerissimi, capelli castagni, maniere benigne, e, secondo me, graziose,

lontanissime dalle affettate, molto meno lontane dalle primitive, tutte

proprie delle Signore di Romagna e particolarmente delle Pesaresi, diversissime,

ma per una certa qualità inesprimibile, dalle nostre Marchegiane.

Quella sera la vidi, e non mi dispiacque; ma le ebbi a dire pochissime

parole, e non mi ci fermai col pensiero. Il Venerdì le dissi freddamente

due parole prima del pranzo: pranzammo insieme, io taciturno al mio solito,

tenendole sempre gli occhi sopra, ma con un freddo e curioso diletto di

mirare un volto più tosto bello, alquanto maggiore che se avessi

contemplato una bella pittura. Così avea fatto la sera precedente,

alla cena. La sera del Venerdì, i miei fratelli giuocarono alle

carte con lei: io invidiandoli molto, fui costretto di giuocare agli scacchi

con un altro: mi ci misi per vincere, a fine di ottenere le lodi della

Signora (e della Signora sola, quantunque avessi dintorno molti altri)

la quale senza conoscerlo, facea stima di quel giuoco. Riportammo vittorie

uguali, ma la Signora intenta ad altro non ci badò; poi lasciate

le carte, volle ch'io l'insegnassi i movimenti degli scacchi: lo feci

ma insieme cogli altri, e però con poco diletto, ma m'accorsi ch'ella

con molta facilità imparava, e non se le confondevano in mente

quei precetti dati in furia (come a me si sarebbero senza dubbio confusi),

e ne argomentai quello che ho poi inteso da altri, che fosse Signora d'ingegno.

Intanto l'aver veduto e osservato il suo giuocare coi fratelli, m'avea

suscitato gran voglia di giuocare io stesso con lei, e così ottenere

quel desiderato parlare e conversare con donna avvenente: per la qual

cosa con vivo piacere sentii che sarebbe rimasta fino alla sera dopo.

Alla cena, la solita fredda contemplazione. L'indomani nella mia votissima

giornata aspettai il giuoco con piacere ma senza affanno ne ansietà

nessuna: o credeva che ci avrei trovato soddisfazione intera, o certo

non mi passò per la mente ch'io ne potessi uscire malcontento.

Venuta l'ora, giuocai. N'uscii scontentissimo e inquieto. Avea giuocato

senza molto piacere, ma lasciai anche con dispiacere, pressato da mia

madre. La Signora m'avea trattato benignamente, ed io per la prima volta

avea fatto ridere colle mie burlette una dama di bello aspetto, e parlatole,

e ottenutone per me molte parole e sorrisi. Laonde cercando fra me perché

fossi scontento, non lo sapea trovare. Non sentia quel rimorso che spesso,

passato qualche diletto, ci avvelena il cuore, di non esserci ben serviti

dell'occasione. Mi parea di aver fatto e ottenuto quanto si poteva e quanto

io m'era potuto aspettare. Conosceva però benissimo che quel piacere

era stato più torbido e incerto, ch'io non me l'era immaginato,

ma non vedeva di poterne incolpare nessuna cosa. E ad ogni modo io mi

sentiva il cuore molto molle e tenero, e alla cena osservando gli atti

e i discorsi della Signora, mi piacquero assai, e mi ammollirono sempre

più; e insomma la Signora mi premeva molto: la quale nell'uscire

capii che sarebbe partita l'indomani, ne io l'avrei riveduta. Mi posi

in letto considerando i sentimenti del mio cuore, che in sostanza erano

inquietudine indistinta, scontento, malinconia, qualche dolcezza, molto

affetto, e desiderio non sapeva ne so di che, ne anche fra le cose possibili

vedo niente che mi possa appagare. Mi pasceva della memoria continua e

vivissima della sera e dei giorni avanti, e così vegliai sino al

tardissimo, e addormentatomi, sognai sempre come un febbricitante, le

carte il giuoco la Signora; contuttoché vegliando avea pensato

di sognarne, e mi parea di aver potuto notare che io non avea mai sognato

di cosa della quale avessi pensato che ne sognerei: ma quegli affetti

erano in guisa padroni di tutto me e incorporati colla mia mente, che

in nessun modo ne anche durante il sonno mi poteano lasciare. Svegliatemi

prima del giorno (né più ho ridormito), mi sono ricominciati,

com'è naturale, o più veraniente continuati gli stessi pensieri,

e dirò pure che io avea prima di addormentarmi considerato che

il sonno mi suole grandemente infievolire e quasi ammorzare le idee del

giorno innanzi specialmente delle forme e degli atti di persone nuove,

temendo che questa volta non mi avvenisse così. Ma quelle per contrario

essendosi continuate anche nel sonno, mi si sono riaffacciate alla mente

freschissime e quasi rinvigorite. E perché la finestra della mia

stanza risponde in un cortile che da lume all'androne di casa, io sentendo

passar gente così per tempo, subito mi sono accorto che i forestieri

si preparavano al partire, e con grandissima pazienza e impazienza, sentendo

prima passare i cavalli, poi arrivar la carrozza, poi andar gente su e

giù, ho aspettato un buon pezzo coll'orecchio avidissimamente teso,

credendo in ogni momento che discendesse la Signora, per sentirne la voce

l'ultima volta: e l'ho sentita. Non m'ha saputo dispiacere questa partenza.

perché io prevedeva che avrei dovuto passare una trista giornata

se i forestieri si fossero trattenuti. Ed ora la passo con quei moti specificati

di sopra, e aggiugnici un doloretto acerbo che mi prende ogni volta che

mi ricordo dei dì passati, ricordanza malinconica oltre a quanto

io potrei dire, e quando il ritorno delle stesse ore e circostanze della

vita, mi richiama alla memoria quelle di quei giorni, vedendomi dintorno

un gran voto, e stringendomisi amaramente il cuore. Il quale tenerissimo,

teneramente e subitamente si apre, ma solo solissimo per quel suo oggetto,che

per qualunque altro questi pensieri m'hanno fatto e della mente e degli

occhi oltremodo schivo e modestissimo, tanto ch'io non soffro di fissare

lo sguardo nel viso sia deforme (che se più o manco m'annoi, non

lo so ben discernere) o sia bello a chicchessia, ne in figure o cose tali:

parendomi che quella vista contamini la purità di quei pensieri

e di quella idea ed immagine spirante e visibilissima che ho nella mente.

E cosi il sentir parlare di quella persona, mi scuote e tormenta come

a chi si tastasse o palpeggiasse una parte del corpo addoloratissima,

e spesso mi fa rabbia e nausea, come veramente mi mette a soqquadro lo

stomaco e mi fa disperare il sentir discorsi allegri, e in genere io tacendo

sempre, sfuggo quanto più posso il sentir parlare, massime negli

accessi di quei pensieri. A petto ai quali ogni cosa mi par feccia, e

molte ne disprezzo che prima non disprezzava, anche lo studio. Dal quale

ho l'intelletto chiusissimo, e quasi anche, benché forse non del

tutto, la gloria. E sono svogliatissimo al cibo, la qual cosa noto come

non ordinaria in me ne anche nelle maggiori angosce, e però indizio

di vero turbamento. Se questo è amore, che io non so, questa è

la prima volta che io lo provo in età da farci sopra qualche considerazione;

ed eccomi di diciannove anni e mezzo, innamorato. E veggo bene che l'amore

dev'esser cosa amarissima, e che io purtroppo (dico dell'amor tenero e

sentimentale) ne sarò sempre schiavo. Benché questo presente

(il quale, come ieri sera quasi subito dopo il giuocare, pensai, probabilmente

è nato dall'inesperienza e dalla novità del diletto) son

certo che il tempo fra pochissimo lo guarirà: e questo non so bene

se mi piaccia o mi dispiaccia, salvo che la saviezza mi fa dire a me stesso

di sì. Volendo pur dare qualche alleggiamento al mio cuore, e non

sapendo ne volendo farlo altrimenti che collo scrivere, ne potendo oggi

scrivere altro, tentato il verso, e trovatolo restio, ho scritto queste

righe, anche ad oggetto di speculare minutamente le viscere dell'amore,

e di poter sempre riandare appuntino la prima vera entrata nel mio cuore

di questa sovrana passione".

Domenica 14 di Decembre 1817.

DIARIO DEL PRIMO AMORE. Scritto a Recanati tra il 14 e il 23 dicembre del 1817 (con una postilla dei 2 gennaio 1818). Come la coeva poesia in terza rima (II primo amore, 14-16 dicembre 1817), fu ispirato dall'innamoramento per Geltrude Cassi Lazzari, cugina di Monaldo e ospite in quei giorni a casa Leopardi. Prima edizione negli Scritti vari inediti di Giacomo Leopardi dalle carte napoletane, Firenze, Le Monnier, 1906, col titolo Diario d'amore. Una Signora Pesarese: Geltrude Cassi, di qualche anno più anziana era nata a Pesaro nel 1791, sposata a Giovanni Giuseppe Lazzari.

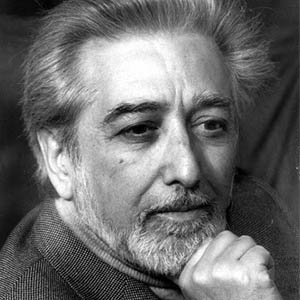

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG