di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Biografia

• I Promessi sposi

• La genesi del romanzo

• Storicità dei personaggi

• L'umorismo

"Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno… "

Alessandro

Manzoni, uno dei più grandi scrittori non solo del Diciannovesimo

secolo, ma della letteratura europea, nasce a Milano il 7

marzo 1785, dal conte Pietro, un benestante

proprietario terriero originario di Barzio in

Valsassina, e da Giulia Beccaria

figlia di Cesare Beccaria, il celebre illuminista autore

dell'opera Dei delitti e delle pene, contro

la tortura e la pena di morte.

Alessandro

Manzoni, uno dei più grandi scrittori non solo del Diciannovesimo

secolo, ma della letteratura europea, nasce a Milano il 7

marzo 1785, dal conte Pietro, un benestante

proprietario terriero originario di Barzio in

Valsassina, e da Giulia Beccaria

figlia di Cesare Beccaria, il celebre illuminista autore

dell'opera Dei delitti e delle pene, contro

la tortura e la pena di morte.

Quando Giulia sposa Pietro Manzoni ha vent'anni e lui quarantasei, due

più del suocero. È un matrimonio combinato, al quale la

giovane acconsente malvolentieri e che subisce con insofferenza. Così

quando nasce Alessandro, i soliti pettegoli danno per certo che la paternità

del bambino sia da attribuirsi a Giovanni Verri. Pietro

Manzoni, però, riconosce il figlio e lo affida ad una balia, dal

carattere dolce e allegro, che abita alla cascina Costa, tra Malgrate

e Mozzate, nei dintorni di Lecco.

L'interno dell'abitato di Malgrate é

ancora quello che ha visto crescere il piccolo Alessandro: primitivo,

con la case addossate costruite alla vecchia maniera ed i sottoportici

oscuri persi nella ragnatela di vicoli stretti, pavimentati con porfido

posato alla romana;

L'interno dell'abitato di Malgrate é

ancora quello che ha visto crescere il piccolo Alessandro: primitivo,

con la case addossate costruite alla vecchia maniera ed i sottoportici

oscuri persi nella ragnatela di vicoli stretti, pavimentati con porfido

posato alla romana;

Secondo la legge Alessandro resta con il padre. A sei anni entra nel collegio

dei padri Somaschi, prima a Merate

e poi, nel 1796, a Lugano. Qui conosce padre

Carlo Felice Soave autore fra l'altro di Novelle

morali per l'infanzia, un uomo rigido ma di grande prestigio e dirittura

morale, l'unico tra i suoi insegnanti che ricorderà con stima.

Due anni dopo eccolo a Milano, nel collegio

dei Nobili, gestito dai Barnabiti: dieci anni in tutto, durante i quali

riceve una buona educazione classica, a giudicare da come traduce Virgilio

e Orazio. Esce dalla scuola esasperato e ribelle, forse

anche amareggiato dalla sua situazione familiare, ma gratificato da alcune

amicizie che dureranno tutta la vita, come quella di Ermes Visconti.

I genitori si interessano poco di lui; già dal 1792 Giulia Beccaria,

che nel frattempo, aveva conosciuto il nobile e ricco Carlo Imbonati,

col quale si stabilisce prima a Londra e poi

a Parigi, dove è accolta favorevolmente

anche grazie alla fama del padre, finché nel 1805 il nobile muore

improvvisamente lasciandola erede di una cospicua fortuna.

L'adolescente

Alessandro, è, in sostanza, abbandonato dalla madre, ed ha scarsi

contatti umani con il padre, che in lui vede l'immagine del suo fallimento

matrimoniale e di una donna che non era stato capace di amare e conquistare,

anche a causa di un carattere irresoluto e incline a una spiritualità

umana e religiosa di maniere fatta di apparenze più che di sostanza.

L'adolescente

Alessandro, è, in sostanza, abbandonato dalla madre, ed ha scarsi

contatti umani con il padre, che in lui vede l'immagine del suo fallimento

matrimoniale e di una donna che non era stato capace di amare e conquistare,

anche a causa di un carattere irresoluto e incline a una spiritualità

umana e religiosa di maniere fatta di apparenze più che di sostanza.

Ama

il teatro, va a giocare al Ridotto della Scala,

conosce il poeta Vincenzo Monti che gli sembra un'immagine

autorevole da imitare, ammira le idee che diffonde Napoleone

in tutta Europa, anche se il personaggio lo lascia perplesso. La vocazione

poetica del sedicenne Manzoni si manifesta con un sonetto autobiografico,

un Autoritratto, in cui si presenta: "Capel

bruno; alta fronte; occhio loquace..." e poi, per quanto riguarda

il carattere, ammette di essere "Duro di modi, ma di cor gentile",

anche se confessa, alla fine, di essere un po' confuso circa il giudizio

da dare di se stesso, "Poco noto ad altrui, poco a me stesso.

/ Gli uomini e gli anni mi diran chi sono". Ma non è

altro che un adolescente in cerca della propria identità; ecco

perché il sonetto riecheggia lo stile di Vittorio Alfieri

che, per i giovani del tempo, è un idolo di cui si ammira la generosità,

l'insofferenza per ogni forma di ipocrisia, il carattere ribelle, l'incarnazione

del genio incompreso, in lotta contro ogni forma di mediocrità.

Ama

il teatro, va a giocare al Ridotto della Scala,

conosce il poeta Vincenzo Monti che gli sembra un'immagine

autorevole da imitare, ammira le idee che diffonde Napoleone

in tutta Europa, anche se il personaggio lo lascia perplesso. La vocazione

poetica del sedicenne Manzoni si manifesta con un sonetto autobiografico,

un Autoritratto, in cui si presenta: "Capel

bruno; alta fronte; occhio loquace..." e poi, per quanto riguarda

il carattere, ammette di essere "Duro di modi, ma di cor gentile",

anche se confessa, alla fine, di essere un po' confuso circa il giudizio

da dare di se stesso, "Poco noto ad altrui, poco a me stesso.

/ Gli uomini e gli anni mi diran chi sono". Ma non è

altro che un adolescente in cerca della propria identità; ecco

perché il sonetto riecheggia lo stile di Vittorio Alfieri

che, per i giovani del tempo, è un idolo di cui si ammira la generosità,

l'insofferenza per ogni forma di ipocrisia, il carattere ribelle, l'incarnazione

del genio incompreso, in lotta contro ogni forma di mediocrità.

In questi anni, incoraggiato dai consensi e dall'amicizia di poeti come

Ugo Foscolo ed Ermes Visconti scrive

l'ode Qual su le Cinzie cime, in cui si sente

l'influsso della poesia del Parini e del Foscolo,

l'idillio Adda, una sorta di invito al Monti

perché sia suo ospite nella villa paterna del Caleotto,

sul lago di Como, e i quattro Sermoni,

in cui, alla maniera di Orazio, elabora una satira sferzante

contro il malcostume del tempo.

I promessi sposi è un

romanzo storico e rappresenta il primo esempio di questo

genere in Italia. Il modello è il romanziere inglese Walter

Scott, da cui Manzoni si discosta affidando alla storia un ruolo

più centrale, creando situazioni e personaggi totalmente verosimili,

ben inseriti nel contesto storico che l'autore ricostruisce rigorosamente

su testi e documenti. La struttura dell'intero romanzo è basata

su una finzione: Manzoni immagina, infatti, di aver trovato un manoscritto

risalente al 1600 in cui un anonimo afferma di aver ascoltato la storia

direttamente da Renzo.

Il romanzo racconta la vicenda di Renzo e Lucia che giunti

nell'imminenza delle nozze, vedono il loro matrimonio impedito dalla prepotenza

del corrotto, don Rodrigo. La viltà di don

Abbondio consente al malvagio di mandare a buon fine il suo proposito.

Le umili vicende dei due promessi si intrecciano con quelle più

grandi della guerra dei Trent'anni e dei suoi riflessi in

Italia, la calata dei Lanzichenecchi

e la conseguente pestilenza del 1630. La vicenda si conclude finalmente

col matrimonio celebrato proprio da don Abbondio.

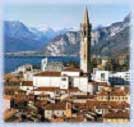

L'azione

ha inizio sul lago di Como e si svolge, evolvendosi,

tra Monza, Lecco,

Milano ed altri luoghi della Brianza.

L'azione

ha inizio sul lago di Como e si svolge, evolvendosi,

tra Monza, Lecco,

Milano ed altri luoghi della Brianza.

E' incantevole come la narrativa manzoniana riesca a far partecipe il

lettore della vicenda e fargli vedere i luoghi dove si svolge, la storia

narrata. Abbiamo visto che siamo sulle alture del lago di Como, Don Abbondio

sale affannosamente l'erta via sterrata quando alla sommità, da

dove si può ammirare tutta la bellezza del panorama, incontra "due

figuri" (il Griso e il Nibbio)

che gli impongono: "questo matrimonio non sa da fare".

Siamo tra il Quindicesimo e il Sedicesimo

secolo, la seta comincia a diffondersi in Lombardia,

e viene introdotta anche a Como. Si tratta all'inizio

di una produzione marginale, ma già verso la fine del Cinquecento

e poi nel corso del Seicento le prime fasi del ciclo della produzione

serica si affermano in tutto il territorio rurale, provocando anche massicce

trasformazioni nel paesaggio agrario.

E' un sistema di imprese in grado di garantire lavorazioni e prodotti

qualificati e tali da soddisfare ogni esigenza. Scorrendo queste pagine

avete la certezza di trovarvi, appunto, in un sito turistico-culturale.

"Quel ramo del lago di Como, che

volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti…"

L'origine del Lago di Como, come quella di molti laghi subalpini italiani,

è glaciale.

Abitato fin dall'epoca preistorica, il Lago di Como

ha sempre avuto una grande importanza come via di comunicazione tra le

regioni del Nord e la Pianura Padana.

Dopo i Galli vi si stabilirono i Romani,

che ne fecero un punto strategico aprendo sulla sponda occidentale la

via che collega il "Larius" con la Rezia.

In seguito, con la dominazione longobarda, questa strada, che porta ancor

oggi il nome "Regina", è riaperta

e riadattata dalla regina Teodolinda, data l'importanza

strategica del lago, che permette di raggiungere i passi del Maloja

e dello Spluga, la zona è stata soggetta

per secoli ad invasioni e dominazioni. Il primo paese che s'incontra aggirando

il lago, è situato proprio sulle sponde del ramo comasco del Lario;

il comune è formato da due nuclei distinti di Urio

e di Carate Lario, uniti dal 1927 come amministrazione.

Urio, è ricca di ville residenziali, è situata in bella

posizione panoramica su un pendio rivolto al lago. Un tempo vi sorgeva

un imponente castello, i cui resti sono stati incorporati nella villa

ottocentesca,attualmente sede del Centro Internazionale di

Studi dell'Opus Dei. Carate Lario, in posizione meno panoramica,

non è stata molto toccata dalla urbanizzazione e presenta una struttura

particolare con vicoli a scalinate e vecchie case. Le origini di entrambi

i centri sono molto antiche; nella zona sono state ritrovate tombe galliche

e resti della civiltà romana.

Camminando in cerchio intorno al lago incontriamo Cernobbio

paese di antiche origini, che dopo varie vicissitudini riesce ad ottenere

nel Tredicesimo secolo privilegi e statuti propri. Ha poi un periodo di

decadenza nel Sedicesimo secolo con l'invasione e il saccheggio da parte

degli Spagnoli. Nel secolo scorso è già

un luogo di villeggiatura molto conosciuto. Famosa per le sue ville e

i suoi alberghi, Cernobbio è anche un importante centro industriale.

Qui è nato uno dei primi stabilimenti a carattere industriale per

la lavorazione della seta. Passando per Moltrasio, non si può rinunciare

di visitare "Villa Passalacqua", detta

anche Palazzo di Moltrasio, le mura delle cantine

sono parte del monastero degli Umiliati. La prima parte

della villa è costruita dalla famiglia Odescalchi,

poi ceduta al conte Andrea Passalacqua, che affida i

lavori di ampliamento all'architetto Felice Soave. Tra

gli affreschi, tutti di fattura geniale, c'è una Madonna

con Bambino attribuita ad Andrea Appiani.

Ricordiamo anche che qui Vincenzo Bellini compose

La Straniera e parte de La Sonnambula.

Accanto alla villa, la chiesetta romanica di Sant'Agata

che fu adibita a lazzaretto durante la peste del Seicento. Di cui parla

Manzoni ne I Promessi sposi, ha un campanile con decorazioni ad archetti,

bifore e trifore. E poi uno allacciato all'altro s'incontrano: Laglio

e Torreggia, Brienno,

Argeno, Colonno,

Sala Comacina, Tremezo

seguiti da altri paesi lungo il cerchio che circonda il Lago.

Da Como, Manzoni, fa addentrare i personaggi

verso Lecco e dopo aver descritto l'ambiente,

le mansioni, e i lavori sui vari tipi di culture illustra, come viene

calcolato il salario del lavorante agricolo, come ed in quale casa egli

vive con la sua famiglia, per conoscere così tutti gli stratagemmi

che lo avrebbero aiutato a sbarcare il lunario. Il salario quello in danaro

veniva calcolato sulle duemilacinquecento ore annue obbligatorie, così

come recita lo Statuto del Patto Agrario e la

paga è corrisposta alla seconda domenica di ogni mese. A San

Martino, l'11 Novembre, data convenzionale in agricoltura per

l'inizio e la fine di ogni contratto agricolo, il datore di lavoro tira

le somme e provvede al conguaglio: dalla quota annuale vengono detratti

l'affitto della casa, gli acconti anticipati e, per chi ne ha fatto richiesta,

il supplemento di salario in natura, ovvero l'equivalente in danaro per

le ore perse per malattia e permessi.

Il salario in natura fissato dal patto colonico, riferito a salariati

compresi fra i 18 e i 65 anni, è di due quintali di frumento, cinque

di granturco, due di riso, trecentosessanta cinque litri di latte e poi

di trenta quintali di legna verde e cinque quintali di legna secca.

L'Autore ci descrive il sistema chiamato "Divisione e

compartecipazione", ancora oggi praticato, specialmente

nelle regioni meridionali.

La

divisione, come dice chiaramente la parola, riguarda la spartizione del

raccolto. Per prima si divide il mais. L'ampia area dell'aia è

ravvivata dal giallo dorato del granturco frazionato in mucchi quanti

sono i compartecipanti.

La

divisione, come dice chiaramente la parola, riguarda la spartizione del

raccolto. Per prima si divide il mais. L'ampia area dell'aia è

ravvivata dal giallo dorato del granturco frazionato in mucchi quanti

sono i compartecipanti.

I mezzadri abitano in case fatiscenti, si vedono ancora nei cascinali

abbandonati, poi nei paesi di campagna esistono ancora degli agglomerati

rurali non ancora restaurati dai quali è possibile, avendo una

parvenza architettonica, datare l'epoca della edificazione ma, queste

case non hanno nulla a che vedere con quelle abitate dalla maggioranza

dei salariati. Questi caseggiati annessi o nelle vicinanze della corte

padronale, sono un ammasso informe di grossi sassi e mattoni tenuti insieme

da chissà quale impasto, sono tozze costruzioni a due piani di

epoca inconfondibile; in apparenza sembrano solide, ma solamente perché

hanno i muri perimetrali dello spessore di ottanta centimetri.

Il piano inferiore ha il pavimento in terra battuta e si trova sotto il

livello stradale, per evitarne l'allagamento è protetto dalle piogge

torrenziali da un piccolo argine posto all'inizio del declivio che conduce

alla porta d'ingresso. In caso di emergenza si provvede a rinforzare il

piccolo argine con un cordone di letame di stalla, grasso ed impermeabile.

L'entrata,

brutta e sproporzionata è chiusa da un uscio enorme, fatto di tavole

chiodate sovrapposte e gira cigolante su grossi cardini aprendosi all'interno.

L'entrata,

brutta e sproporzionata è chiusa da un uscio enorme, fatto di tavole

chiodate sovrapposte e gira cigolante su grossi cardini aprendosi all'interno.

Il piano superiore, come il tetto, è sostenuto da grosse travi

sghembe; come area è la copia del piano terra con la sola variante

del pavimento che è in tavolato di legno grezzo. Gli annessi, ovvero

il pollaio, il porcile, si trovano di fronte o di fianco alle abitazioni,

mentre il servizio igienico, dove esiste e comune per tutti, è

collocato poco distante; di norma si tratta di una rudimentale costruzione

di circa un metro quadro, chiusa da una porta di legno, con due mattoni

posti di fianco ad un buco sul pozzo nero.

L'acqua per l'uso domestico arriva nelle abitazioni, tramite un canale

formato da tronchi d'albero svuotati, in questo territorio, poi, di acqua

ce n'è in abbondanza. I muri sono imbiancati a calce, perché

funge anche da disinfettante, che viene applicata con la pompa; da contratto

deve essere applicata una volta l'anno a spese del padrone ma, salvo eccezioni,

precipita nell'oblio.

In posizione privilegiata, sulla parete più ampia, troneggia il

ritratto dei vecchi antenati e l'altarino, con immagini sacre, le candele

e l'ulivo benedetto e la boccetta dell'acqua lustrale. A destra dell'ingresso

due bracci a muro con ganci sostengono due secchi di rame per la scorta

d'acqua e, su un pannello, sono appese le tazze a manico lungo per attingerla.

Di fianco un supporto alto un metro e settanta sostiene il catino per

le abluzioni quotidiane mentre per terra è riposto tutto l'occorrente

per lavare i piatti. In un angolo nascosto, un grosso paiolo raccoglie

gli avanzi e le scorie vegetali per nutrire il maiale, perché nulla

deve andare perduto.

Manzoni ha scritto il Fermo e

Lucia dal 1821 al 1823, contemporaneamente alle Odi

e all'Adelchi. Appena terminato comincia a riscriverlo,

in quel processo di revisione creativa che dà, poi vita a I

Promessi Sposi.

Lo scopo di questa revisione è di dare maggiore coerenza ed equilibrio

al romanzo, che in questa prima versione tende agli effetti forti ed alla

presa sul pubblico meno colto.

La riscrittura viene accompagnata da frequenti dialoghi del Manzoni con

gli amici Fauriel e Visconti. Lo scrittore

elimina le digressioni sulla lingua e la storia del processo ai due untori,

toglie un lungo passo storico che introduce la figura di Federigo

Borromeo e dà un tono meno orripilante alla scena della

morte di Don Rodrigo. Ma la sostanziale differenza tra

il Fermo e Lucia ed i Promessi Sposi si nota a proposito

dei personaggi di Gertrude e dell'Innominato.

L'edizione definitiva, che è pubblicata col titolo "I

Promessi Sposi" nel 1827, si presenta in tre tomi.

A questo punto sorge più urgente alla coscienza letteraria del

Manzoni il problema della lingua. Il linguaggio usato per l'edizione del

romanzo del 1827 gli sembra poco conforme a quel dialetto toscano che

egli ritiene dovesse essere la base di un buon italiano letterario.

Manzoni

vuol rappresentare nel romanzo la lotta fra bene e male, perciò

i personaggi appartengono ai due diversi schieramenti di coloro che agiscono

positivamente o negativamente nella storia.

Manzoni

vuol rappresentare nel romanzo la lotta fra bene e male, perciò

i personaggi appartengono ai due diversi schieramenti di coloro che agiscono

positivamente o negativamente nella storia.

Alcuni hanno una loro matrice storica come la monaca di Monza

o il cardinale Federigo Borromeo, altri, come Renzo

e Lucia, sono stati creati dalla penna del Manzoni e

hanno soltanto una costruzione letteraria verosimile.

Manzoni, "nel discorso assume come tesi che il romanzo storico

sia un genere ibrido e quindi di scarso valore letterario, i Promessi

Sposi è un romanzo storico in accordo con tutti i principi accolti

per questo genere". Storico è lo sfondo nel quale l'azione

si svolge e storici sono gli avvenimenti descritti, come la carestia,

la guerra, l'epidemia di peste.

Sembra che Padre Cristoforo è una di quelle figure

di uomini impavidi e di religiosi eroici che incarnano l'idea manzoniana

di personaggio positivo e benefico. Nato nella famiglia di un mercante,

il suo nome originario era Lodovico. Il padre, ch'era

divenuto ricco grazie ai suoi affari, ma che si vergognava delle sue origini

plebee, aveva voluto che frequentasse le scuole più adatte ad un

giovane nobile e lo aveva educato come un aristocratico; e perciò

si può identificare con un certo Picenardi da Cremona,

mentre sicuramente storica è la figura di Antonio Ferrer,

gran cancelliere sotto il governo di Don Ponzalo Fernandez;

è astuto e, per calmare le acque, fa abbassare artificiosamente

il prezzo del pane ad una somma iniqua, non corrispondente al prezzo del

grano; come pure reale è il personaggio di Federigo Borromeo:

carattere fermo, inflessibile nel fare il ben e,

attento a compiere quanto è possibile per soccorrere i poveri.

Sappiamo da Manzoni che egli è il fondatore della Biblioteca

Ambrosiana, che fa costruire ospizi ed ospedali, che scrive

molti libri di dottrina, anche se in certi argomenti è soggetto

alle convinzioni superstiziose in cui cadono molti suoi contemporanei,

come le idee sulla stregoneria e sugli untori. Nell'Innominato

si adombra Bernardino Visconti

e,

attento a compiere quanto è possibile per soccorrere i poveri.

Sappiamo da Manzoni che egli è il fondatore della Biblioteca

Ambrosiana, che fa costruire ospizi ed ospedali, che scrive

molti libri di dottrina, anche se in certi argomenti è soggetto

alle convinzioni superstiziose in cui cadono molti suoi contemporanei,

come le idee sulla stregoneria e sugli untori. Nell'Innominato

si adombra Bernardino Visconti  e

la monaca di Monza, Gertrude, è pure una figura

reale, Virginia di Leyva. Gertrude ha il solo difetto

di avere un carattere debole, di essere influenzabile e soggetta alle

passioni. Firma avventatamente il documento che deve precedere di un mese

l'esame della vocazione, poi, tornata a casa, si scontra con la freddezza

dei genitori, che vogliono convincerla a tutti i costi a restare in convento

e per questo cercano di renderle sgradevole il soggiorno domestico. E

lei si aggira per anni per il chiostro (che vediamo qui a destra).

e

la monaca di Monza, Gertrude, è pure una figura

reale, Virginia di Leyva. Gertrude ha il solo difetto

di avere un carattere debole, di essere influenzabile e soggetta alle

passioni. Firma avventatamente il documento che deve precedere di un mese

l'esame della vocazione, poi, tornata a casa, si scontra con la freddezza

dei genitori, che vogliono convincerla a tutti i costi a restare in convento

e per questo cercano di renderle sgradevole il soggiorno domestico. E

lei si aggira per anni per il chiostro (che vediamo qui a destra).

Personaggi di invenzione sono invece i protagonisti, Renzo Tramaglino,

giovane contadino rimasto orfano dei genitori, all'apertura del romanzo

è sul punto di sposare Lucia che, con la futura

suocera Agnese, è ormai tutta la sua famiglia.

Rappresentante di quella gente umile e sincera che Manzoni predilige,

egli è dotato di un innato senso di giustizia ed è, allo

stesso tempo, un uomo di grande moralità. Ha però un temperamento

impulsivo, che lo porta ad essere preda di furie violente, le quali spaventano

le due donne, ma non approdano a risultati concreti. Lucia è il

personaggio che incarna l'ideale di Manzoni. Semplice, pura, gentile,

la sua innocenza fa sì che a volte non si renda conto dei pericoli

che corre. Forte di una fede ferma e incrollabile, si affida completamente

a Dio, e questo suo abbandono alla volontà divina la rende sempre

meno attiva e rumorosa degli altri personaggi del romanzo, che per ottenere

i loro scopi gridano e si arrovellano; e molti personaggi di contorno

come Agnese, Don Abbondio, Perpetua,

Don Rodrigo, il Griso, il Nibbio

e gli altri.

Il sorriso del lettore è originato innanzi tutto dal contrasto fra l'io narrante e certe posizioni dell'anonimo creato da Manzoni, che è espressione di una cultura secentesca cui lo scrittore nega ogni valore come cultura reale. Ma, oltre che in quest'artificio narrativo, l'umorismo del Manzoni si esprime in tutta la gamma d'atteggiamenti che può dettare ad un uomo credente ma disincantato la visione di un mondo che spesso coltiva valori non veri e che egli intende demistificare con l'acutezza dell'intelligenza. Il suo sarcasmo colpisce i personaggi d'autorità, come Don Gonzalo, Ambrogio Spinola e il Conte zio e si esprime, anche linguisticamente, nell'ironia che caratterizza l'episodio in cui compare Antonio Ferrer, con un uso del linguaggio - lo spagnolo misto all'italiano - dal quale risultano effetti di comico realismo. E' un umorismo che si trasforma in satira tagliente quando si parla di Donna Prassede, descritta come una donna chiusa in un bigottismo che è la trista parodia del cattolicesimo. Ci sono, poi, i personaggi ai quali lo scrittore guarda con un sorriso di comprensione, come il sarto letterato, che vorrebbe esprimere in una frase al Borromeo la propria cultura e la propria ammirazione, e non riesce, e continua a dispiacersene. A queste figure, buffe senza essere patetiche, lo scrittore è vicino e la sua distaccata ironia si smorza, per trasformarsi in divertita partecipazione.

Bibliografia

Alessandro Manzoni "I promessi sposi" - Edizione Collezione

Salani

Giorgio Petrocchi, da "La tecnica manzoniana del dialogo"

Natalino Sapegno da "Ritratto di Manzoni e altri saggi"

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG