di Reno Bromuro

"la vita è lunga e questo dannato tempo non cammina"

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Biografia

• L'opera Lorenzaccio

• La storia

• La messinscena

• Critica: Lorenzaccio, ovvero il

disagio e l'utopia politica

• Palazzi di Firenze

"La

vita è lunga e questo dannato tempo non cammina" così

ripeteva spesso il poeta Alfred de Musset nato a Parigi

l'11 dicembre 1810 da una famiglia dove ognuno ha la passione per le lettere

e le arti. Alfred rappresenta l'urgenza e le febbri di un artista nel

secolo Romantico

per antonomasia. Si consacra all'arte: alla sua arte, con dedizione assoluta,

sempre ispirato dalle donne e dall'amore; e nondimeno,ha vissuto da artista

romantico,all'insegna di bacco,tabacco e Venere... Nell'esperienza artistica

si interessa anche agli scacchi, ai quali si vota con competenza e poesia.

Suo fratello Paul lo rammenta come "uomo parossisticamente

inquieto", ama soprattutto il Cavallo, nel suo eloquio "cleval"

e non "cavalier", al quale intitola nel 1849 un autografo dal

titolo La Régence.

"La

vita è lunga e questo dannato tempo non cammina" così

ripeteva spesso il poeta Alfred de Musset nato a Parigi

l'11 dicembre 1810 da una famiglia dove ognuno ha la passione per le lettere

e le arti. Alfred rappresenta l'urgenza e le febbri di un artista nel

secolo Romantico

per antonomasia. Si consacra all'arte: alla sua arte, con dedizione assoluta,

sempre ispirato dalle donne e dall'amore; e nondimeno,ha vissuto da artista

romantico,all'insegna di bacco,tabacco e Venere... Nell'esperienza artistica

si interessa anche agli scacchi, ai quali si vota con competenza e poesia.

Suo fratello Paul lo rammenta come "uomo parossisticamente

inquieto", ama soprattutto il Cavallo, nel suo eloquio "cleval"

e non "cavalier", al quale intitola nel 1849 un autografo dal

titolo La Régence.

Giovanissimo frequentatore dei cenacoli di V. Hugo e

di Ch. Nodier, esponente del romanticismo più

tenero e intelligente, nel 1833, vive per due anni una sublime storia

d'amore con George Sand; nel 1852, è ammesso all'Académie

Française.

La tisi e l'assenzio contrassegnano gli ultimi due anni della sua esistenza

e dal 1855 al 1857, ogni giorno si reca alla Régence, intento in

partite sostenute con sigarette e assenzio. Tuttavia, Alfred de Musset

è stato un degno accolito del regno di Caissa,

come dimostra una sua partita col Maestro italiano Serafino Dubois,

ma, vino, tabacco e Venere avevano già minato il suo corpo che

si abbandona alla morte nella notte dal 1° al 2 maggio 1857 nella

sua casa di Parigi.

Nel suo "Piccolo trattato di poesia francese"

afferma che "Senza l'esattezza dell'espressione, non vi è

poesia".

Musset,

come tutti gli autori del suo tempo si muove verso il teatro che procura

celebrità e soldi; e scrive dei drammi con il fratello Paul. Ma

il dramma la "Ricevuta del diavolo"

è tolto dal cartellone a causa delle agitazioni rivoluzionarie

di luglio 1830. Il secondo pezzo, una commedia, dal titolo

"La notte Veneziana" creata lo stesso

anno è un fallimento totale. A questo punto rinuncia al palcoscenico,

ma non alla scrittura teatrale che eserciterà liberamente, senza

preoccuparsi delle costrizioni del palcoscenico e lo stile alla moda.

Nel 1832, pubblica il volume Spettacolo in una poltrona,nel

1833, i Capricci di Marianne. Sta seguendo la

pubblicazione di questo lavoro che Buloz, il direttore

potente del Periodico dei Due Mondi lo arruola.

Durante gli anni che seguiranno, è, lui quello pubblicherà

più testi dell'autore.

Musset,

come tutti gli autori del suo tempo si muove verso il teatro che procura

celebrità e soldi; e scrive dei drammi con il fratello Paul. Ma

il dramma la "Ricevuta del diavolo"

è tolto dal cartellone a causa delle agitazioni rivoluzionarie

di luglio 1830. Il secondo pezzo, una commedia, dal titolo

"La notte Veneziana" creata lo stesso

anno è un fallimento totale. A questo punto rinuncia al palcoscenico,

ma non alla scrittura teatrale che eserciterà liberamente, senza

preoccuparsi delle costrizioni del palcoscenico e lo stile alla moda.

Nel 1832, pubblica il volume Spettacolo in una poltrona,nel

1833, i Capricci di Marianne. Sta seguendo la

pubblicazione di questo lavoro che Buloz, il direttore

potente del Periodico dei Due Mondi lo arruola.

Durante gli anni che seguiranno, è, lui quello pubblicherà

più testi dell'autore.

Dopo un viaggio a Venezia nel 1834; Musset si

ammala seriamente e sopporterà allucinazioni e crisi di pazzia.

Il rapporto intenso con George Sand raggiunge quella

maturità che riesce ad allontanare dalla vista i difetti dell'uno

e quelli dell'altra, per una nuova riconciliazione che dovrebbe essere

eterna, invece dopo solo un anno naufragherà ancora.

È

durante questo periodo che scrive Fantasio ed

Uno non burla con l'amore, pezzi che offrono

una mistura di fantasia leggera e cinismo che non celano una disperazione

profonda. Dalla rottura con la Sand, nel 1834, nascerà un capolavoro

ineguagliabile inclassificabile, mostruoso, diamante del romanticismo

francese: il dramma teatrale Lorenzaccio e Il

Candeliere, un'autobiografia con la narrazione di La

confessione di un bambino del secolo, che analizza il dolore

singolare che lo colpisce in modo molto lucido: la noia per vivere o il

"dolore del secolo" che afferma provenga dalle ragioni

storiche e dalle speranze deluse dalla generazione intera, in special

modo, quella del suo secolo.

È

durante questo periodo che scrive Fantasio ed

Uno non burla con l'amore, pezzi che offrono

una mistura di fantasia leggera e cinismo che non celano una disperazione

profonda. Dalla rottura con la Sand, nel 1834, nascerà un capolavoro

ineguagliabile inclassificabile, mostruoso, diamante del romanticismo

francese: il dramma teatrale Lorenzaccio e Il

Candeliere, un'autobiografia con la narrazione di La

confessione di un bambino del secolo, che analizza il dolore

singolare che lo colpisce in modo molto lucido: la noia per vivere o il

"dolore del secolo" che afferma provenga dalle ragioni

storiche e dalle speranze deluse dalla generazione intera, in special

modo, quella del suo secolo.

Ma poco a poco, incapace di superare questa crisi esistenziale, Musset,

definitivamente a 28 anni già avrà dato il meglio di sé:

il ritmo con cui scrive, è lo stesso che manifesta la qualità

di produzione.

Un evento inaspettato, però, viene ad illuminare gli ultimi dieci

anni della sua vita: nel 1847, la Commédie française

lo nomina accademico di Francia, dopo il grande

successo del dramma, i Capricci di Marianne

che è un vero trionfo. È una sorpresa per tutto il mondo

culturale francese, allora Musset capisce che scrivere per il teatro non

è stato un gioco e di nuovo in Francia che l'autore non aveva fatto

cosa così eccellente. Di tutte le sue opere, però, Lorenzaccio

è un'eccezione, che riempie le sale dei teatri, e i produttori

lo investono di ordinazioni per nuovi testi. Oramai è ammalato

e scoraggiato, nonostante un'ufficiale duplice onorificenza: la Legione

d'onore nel 1845 e l'iscrizione all'Accademia francese e la nomina a bibliotecario

del ministero dell'istruzione pubblica che lui pensa di

ricevere l'anno seguente e, anche, se il suo teatro è riconosciuto,

si ritira nella solitudine.

Lorenzaccio del

1834, è un dramma storico tratto da un canovaccio di George

Sand. Musset partecipa attivamente alla formazione di un nuovo

gusto scenico.

Lorenzaccio è un progetto autodistruttivo, che poi è quello

della sua vita. Il piacere è anche il punto di partenza dell'annientamento

dei personaggi, e fondamento di una scelta esistenziale.

Lorenzaccio uccide Filippo Strozzi, compagno d'orge e

tiranno di Firenze, trovando nel regicidio una

giustificazione assurda della propria inanità. Rolla assorbe in

un nero flacone di veleno, con l'ultimo filtro amoroso, la morte che segna

la dilapidazione della fortuna e dei sentimenti, nel piacere. La vita

dei personaggi di Musset è seducente ed effimera. Svincolato da

impegni morali e politici, prigioniero delle sue scelte esistenziali,

si esprime emotivamente nel linguaggio letterario attinto a Marivaux,

oppure a Byron, che, con Don Juan,

è una delle figure che più condizionano la sua fantasia.

Lorenzino De' Medici detto

Lorenzaccio, visse dal 1513 al 1548.

Posto sotto la tutela di Clemente VII, dopo la morte

del padre, con un folle gesto decapita alcune statue antiche della corte.

E' bandito dal papa e si rifugia a Firenze,

presso suo cugino Alessandro, che in seguito assassina,

con l'aiuto di un servitore, per liberare Firenze dall'oppressione e dalla

tirannide.

La mancanza di organizzazione, però, gli chiude la via del successo,

lasciando a Cosimo la possibilità di impadronirsi

del potere. Lorenzino è costretto a fuggire a

Venezia, poi in Turchia,

a Parigi e infine ancora a Venezia,

dove è ucciso dai sicari di Cosimo.

Nel

1896 è Sarah Bernhardt che mette in scena, per

la prima volta, questo dramma storico, ricco di intrecci, per la parabola

esistenziale di Lorenzino de' Medici, il quale nel 1537

uccide il cugino Alessandro. Il giovane de' Medici, proprio

per questo suo delitto, diventa "Lorenzaccio",

ed è la disperata e vana utopia del giovane solitario che, per

la libertà collettiva, vorrebbe opporre la violenza del singolo

a quella del potere. Però la sua vicenda, è, come tante

altre, legate ai movimenti utopici che si susseguono numerosi nel corso

dei secoli, il cui esito è vanificato dalla impreparazione e dalla

mancanza di un pensiero comune a coloro che pure si dichiarano pronti

al sacrificio supremo pur di riacquistare la libertà: con la conseguenza

di un ritorno al potere assoluto, seppure sotto altra veste, ma con pari

se non più giustificata violenza. Lorenzaccio è

una parabola, che si dipana nei meandri tortuosi della Storia e in quelli

non meno complessi dei sentimenti in uno dei capolavori del teatro romantico.

Fino allora le censure, quella monarchica di Luigi Filippo,

poi quella imperiale di Napoleone III, ne avevano rifiutato

il visto.

Nel

1896 è Sarah Bernhardt che mette in scena, per

la prima volta, questo dramma storico, ricco di intrecci, per la parabola

esistenziale di Lorenzino de' Medici, il quale nel 1537

uccide il cugino Alessandro. Il giovane de' Medici, proprio

per questo suo delitto, diventa "Lorenzaccio",

ed è la disperata e vana utopia del giovane solitario che, per

la libertà collettiva, vorrebbe opporre la violenza del singolo

a quella del potere. Però la sua vicenda, è, come tante

altre, legate ai movimenti utopici che si susseguono numerosi nel corso

dei secoli, il cui esito è vanificato dalla impreparazione e dalla

mancanza di un pensiero comune a coloro che pure si dichiarano pronti

al sacrificio supremo pur di riacquistare la libertà: con la conseguenza

di un ritorno al potere assoluto, seppure sotto altra veste, ma con pari

se non più giustificata violenza. Lorenzaccio è

una parabola, che si dipana nei meandri tortuosi della Storia e in quelli

non meno complessi dei sentimenti in uno dei capolavori del teatro romantico.

Fino allora le censure, quella monarchica di Luigi Filippo,

poi quella imperiale di Napoleone III, ne avevano rifiutato

il visto.

Nel 1986, dopo circa un secolo, Carmelo Bene, notata

la mancanza di naturalezza e di sincerità espressiva, le difficoltà

degli attori nell'eseguire azioni "reali" e "credibili",

problemi osservati da molti maestri del primo teatro di regia mette in

scena "Lorenzaccio" per far vedere in pratica la teoria

che enuncia la mancanza di naturalezza espressiva dell'attore.

Da tenere presente che la nozione corpo-mente si sviluppa principalmente

negli ambiti della rieducazione psicofisica, soprattutto con la Bioenergetica.

A questo proposito si veda il contributo comparativo di D. Boadella

- J. Liss, La psicoterapia del corpo. Le nuove frontiere

tra corpo e mente, Roma, Astrolabio, 1986.

Carmelo Bene con la messinscena del "Lorenzaccio"

ha voluto attirare la polarità del giovane attore e del pretentende

attore, e mostrare loro come questa polarità corpo/mente porta

con sé un'altra questione, che si evidenzia nella ricerca teatrale:

la possibilità per l'attore di essere naturale sulla scena, di

essere totalmente presente nelle proprie azioni, di essere sincero e credibile.

Stanislavskij, invece, costatando l'irrigidimento che

subisce l'interprete nel ripetere la parte e la mancanza di verità

dell'attore nel momento in cui finge d'essere un personaggio durante ogni

replica, si avvia verso la ricerca di uno stato d'animo creativo e di

una verità interiore che possa supportare l'attore durante la recitazione.

Carmelo

Bene, con il "Lorenzaccio" ha affermato la

sua teoria, dimostrando che quest'ordine di problemi è reso evidente

da una situazione tipica dell'attore: eseguire, durante le repliche, con

la medesima spontaneità della prima volta, azioni e gesti predeterminati

e conosciuti da tempo.

Carmelo

Bene, con il "Lorenzaccio" ha affermato la

sua teoria, dimostrando che quest'ordine di problemi è reso evidente

da una situazione tipica dell'attore: eseguire, durante le repliche, con

la medesima spontaneità della prima volta, azioni e gesti predeterminati

e conosciuti da tempo.

Grotowski sottolinea, invece, che: "Se un attore

vuole esprimere, allora è diviso: c'è una parte che vuole

e una che esprime, una parte che ordina e una che esegue gli ordini".

In questa scissione interna all'attore, inoltre, la volontà di

controllare se stessi, non fa che acuire la generale mancanza di integrità

psicofisica; e propone un esempio di questa condizione: "Si verifica

spesso che l'attore controlli la sua voce ascoltando se stesso, e quindi

esegua male i suoi esercizi. Questo blocca l'organicità del processo

e può cagionare una serie di tensioni muscolari che, a loro volta,

impediscono la corretta emissione della voce […]. Si stabilisce

così un circolo vizioso: volendo usare correttamente la voce, l'attore

ascolta se stesso; ma ascoltandosi si blocca e quindi gli diventa impossibile

emettere la voce in maniera corretta"

Vi

sono anche esperienze teatrali, però, che mettono in luce la medesima

problematica seguendo un percorso negativo, nel senso di un iter inverso

che non mira al superamento della separazione tra corpo e mente, bensì

alla denuncia dell'impossibilità di un'integrazione psicofisica

cosciente dell'agire umano. Le idee e il lavoro scenico di Carmelo

Bene, per esempio, sono incentrati su questo principio: "l'atto

e l'azione sono due fasi logicamente distinte dell'agire umano. L'azione

è il progetto, ossia il concetto dell'atto ad esso preesistente,

mentre l'atto è l'esito corporeo da cui l'azione, in quanto progetto,

è estromessa; se alla coscienza del soggetto appartiene l'azione

(il progetto), così non è per l'atto, esito dell'azione

di cui il soggetto ha conoscenza soltanto al di fuori del suo compiersi,

ossia a posteriori".

Vi

sono anche esperienze teatrali, però, che mettono in luce la medesima

problematica seguendo un percorso negativo, nel senso di un iter inverso

che non mira al superamento della separazione tra corpo e mente, bensì

alla denuncia dell'impossibilità di un'integrazione psicofisica

cosciente dell'agire umano. Le idee e il lavoro scenico di Carmelo

Bene, per esempio, sono incentrati su questo principio: "l'atto

e l'azione sono due fasi logicamente distinte dell'agire umano. L'azione

è il progetto, ossia il concetto dell'atto ad esso preesistente,

mentre l'atto è l'esito corporeo da cui l'azione, in quanto progetto,

è estromessa; se alla coscienza del soggetto appartiene l'azione

(il progetto), così non è per l'atto, esito dell'azione

di cui il soggetto ha conoscenza soltanto al di fuori del suo compiersi,

ossia a posteriori".

Attraverso questo genere di percorsi analitici, e mediante continui riscontri

empirici, la ricerca teatrale del Novecento giunge all'individuazione

di un problema essenziale per un teatro che si vuole proporre come un'arte

del presente e dell'espressione sincera e reale.

Carmelo Bene è stato rappresentato dalla sua voce inconfondibile

e ci ha fatto riascoltare con emozione alcune delle sue memorabili interpretazioni,

la registrazione video dello spettacolo "Lorenzaccio,

al di là di de Musset e Benedetto Varchi", che

l'artista aveva cominciato a montare insieme a Mauro Contini

e che oggi è stata completata a cura della fondazione "L'Immemoriale

di Carmelo Bene". La prima visione del Lorenzaccio

è la prova concreta della continuazione della vita delle opere

di Carmelo Bene: entrambe queste operazioni, non fanno ancora parte di

un lascito ma del suo stesso diretto impegno di lavoro.

Maurizio Scaparro, nel riproporre oggi Lorenzaccio,

ha inteso sottolineare la straordinaria attualità di un racconto

drammatico al cui centro c'è una generazione di giovani alle prese

con aspirazioni, ideologie, tensioni e infelicità così tremendamente

presenti, che fa una generazione prigioniera della propria individualità,

spesso esposta ai pericoli di scelte estreme e violente.

CRITICA

LORENZACCIO OVVERO IL DISAGIO E L'UTOPIA POLITICA

Lorenzaccio è considerato il Capolavoro

teatrale del Diciannovesimo secolo, questo dramma squisitamente

"shakespeariano" è ricco di un'analisi psicologica, di

un'attenta ricostruzione storica e di un'arte precisa del chiaro-scuro,

è ispirata alla cospirazione repubblicana contro suo cugino Alessandro.

Cosa muove Lorenzo al tirannicidio? La passione politica,

il disagio, prettamente giovanile, fatto di rabbia impotente, di noia,

di contestazione totale e forse d'incertezza.

Lorenzaccio,

affascinante capolavoro poco frequentato del romantico Alfred De Musset

e portato in scena, la prima volta, da Sarah Bernhardt

nel 1896, è la storia di un uomo incapace di vivere in modo calmo

la propria esistenza.

Lorenzaccio,

affascinante capolavoro poco frequentato del romantico Alfred De Musset

e portato in scena, la prima volta, da Sarah Bernhardt

nel 1896, è la storia di un uomo incapace di vivere in modo calmo

la propria esistenza.

Disadattato perché sognatore, illuso ribelle, libero e solo, come

spesso sono gli anti-eroi: non vincitore, certo, perché Lorenzino

de' Medici soffre della insostenibile libertà concessagli, del

vuoto di ideali, di valori, che lo circonda in una Firenze

al declino. Uno sconfitto che sembra diventare eroe nel momento in cui

sceglie di combattere il potere crudele e corrotto del despota Alessandro.

Sotto quest'aspetto Lorenzaccio diviene quasi un simbolo, quanto mai contemporaneo,

di una "generazione sfortunata", privata

com'è di valori concreti, che vive con estrema fatica una fase

continua di transizione tra l'inglobamento in una società menzognera

e la fuga come unica via di salvezza, non va trascurato l'aspetto fortemente

politico, ed incredibilmente attuale, del testo.

De Musset pur ricreando una Firenze cinquecentesca,

avverte le contraddizioni ed il fallimento della Rivoluzione

Francese: censurato dalla Restaurazione,

scomodo per il potere e per il contro-potere, il dramma disvela trame

fitte che anticipano gli elementi umani, caratteriali dell'esistenzialismo,

della contestazione sessantottina, la dissolutezza dell'uomo di potere.

E il fragoroso rumore di sogni infranti di una gioventù abituata

a convivere con il nulla, appare chiaro che il fatto di portare oggi sulle

scene il Lorenzaccio, può dar spunto ad una riflessione

diversa, a domande che abbracciano questioni squisitamente etiche. Cosa

è che risulta così affascinante, tanto da risultare inquietante,

di questa parabola del potere?

Con la contestazione giovanile del Sessantotto,

la rivolta scende in strada, negli anni di piombo l'utopia si fa lotta

armata, poi gli ardori si spengono. Al mondo mistico dei figli dei fiori

si contrappone l'energia rampante degli yuppie: ma ai giovani non rimangono

troppe scelte.

In Mercuzio e Benvolio, come in Romeo,

è sempre una sottile linea di assurda violenza a segnare queste

fragili esistenze. In Amleto l'inquietudine della vendetta

si fa omicidio. Lorenzo è diverso, da Mercuzio e Benvoglio del

Giulietta e Romeo, perché riesce a coinvogliare la sua emotività

nella Politica, ritrovando la forza ed il coraggio di una scelta. L'assassinio

politico. Con quale animo giudicare questa azione? La violenza omicida

può dunque avere una giustificazione etica e morale? Il popolo

distratto, sfruttato, resta muto, lontano dalla Politica; e Lorenzo, nel

suo disincantato cinismo, lo sa bene.

Firenze, fondata

dai Romani nel Primo secolo avanti Cristo, raggiunge

i più alti vertici di civiltà tra l'Undicesimo e il Quindicesimo

secolo, come libero Comune, in equilibrio tra

l'autorità degli Imperatori e quella dei Papi,

superando il disagio delle lotte interne tra Guelfi e

Ghibellini. Nel Quindicesimo secolo passa sotto la Signoria

dei Medici, che in seguito divengono Granduchi di Toscana.

E' questo il periodo di massimo splendore della città, nelle arti

e nella cultura, in politica e in economia. Al Granducato dei Medici succede,

nel Diciottesimo secolo, quello dei Lorena, fino a quando,

nel 1860, la Toscana entra a far parte del Regno d'Italia,

di cui è capitale dal 1865 al 1871.

Firenze

conserva un eccezionale patrimonio artistico, gloriosa testimonianza della

sua secolare civiltà. Qui sono vissuti Cimabue

e Giotto, padri della pittura italiana; Arnolfo

e Andrea Pisano, rinnovatori dell'architettura e della

scultura; Brunelleschi, Donatello e

Masaccio, iniziatori del Rinascimento; Ghiberti

e i Della Robbia; Filippo Lippi e l'Angelico;

il Botticelli e Paolo Uccello, i geni

universali di Leonardo e di Michelangelo.

Firenze

conserva un eccezionale patrimonio artistico, gloriosa testimonianza della

sua secolare civiltà. Qui sono vissuti Cimabue

e Giotto, padri della pittura italiana; Arnolfo

e Andrea Pisano, rinnovatori dell'architettura e della

scultura; Brunelleschi, Donatello e

Masaccio, iniziatori del Rinascimento; Ghiberti

e i Della Robbia; Filippo Lippi e l'Angelico;

il Botticelli e Paolo Uccello, i geni

universali di Leonardo e di Michelangelo.

Le

loro opere, con quelle di molte altre generazioni d'artisti, fino ai maestri

del nostro secolo, sono raccolte nei numerosi musei della città.

A Firenze, con Dante, nasce la lingua italiana; con Petrarca

e con Boccaccio si affermano gli studi letterari; con

l'Umanesimo è rinnovata la filosofia

e valorizzata la cultura classica; con Machiavelli nasce

la moderna scienza politica, con Guicciardini la prosa

storica e con Galileo si afferma la moderna scienza sperimentale.

Fin dai tempi di Carlomagno Firenze è sede universitaria

ed oggi comprende decine d'istituti specializzati e un centro di cultura

per stranieri. All'intensa attività della città in questo

settore contribuiscono Accademie e scuole

d'Arte, Istituti scientifici e

centri di cultura.

Le

loro opere, con quelle di molte altre generazioni d'artisti, fino ai maestri

del nostro secolo, sono raccolte nei numerosi musei della città.

A Firenze, con Dante, nasce la lingua italiana; con Petrarca

e con Boccaccio si affermano gli studi letterari; con

l'Umanesimo è rinnovata la filosofia

e valorizzata la cultura classica; con Machiavelli nasce

la moderna scienza politica, con Guicciardini la prosa

storica e con Galileo si afferma la moderna scienza sperimentale.

Fin dai tempi di Carlomagno Firenze è sede universitaria

ed oggi comprende decine d'istituti specializzati e un centro di cultura

per stranieri. All'intensa attività della città in questo

settore contribuiscono Accademie e scuole

d'Arte, Istituti scientifici e

centri di cultura.

Il primo tipo di palazzo edificato in Firenze è quello fortificato,

pensato più per la difesa che come luogo di residenza privata,

austero sia nell'aspetto esterno sia negli arredi e decorazioni interne,

come Palazzo Davanzati. Si passa quindi, con

il mutamento della situazione politica, che si è stabilizzata con

l'avvento della dinastia medicea, a residenze il cui aspetto esteriore,

ma soprattutto quello degli interni, diviene sinonimo di potenza, ricchezza

e prestigio. E' così che sono concepiti Palazzo Antinori

o Palazzo Strozzi, dove sembra ancora di sentire

in sottofondo l'eco dei versi allegri e festosi dei poeti rinascimentali

e di Lorenzo Il Magnifico.

Palazzo

della Condotta e della Mercanzia, si estende da Piazza

della Signoria a Piazza Santa Maria.

Questo splendido edificio, monumento nazionale, costruito sopra i resti

di un antico teatro romano, nasce dall'unione di due importanti palazzi,

quello della Condotta e quello della Mercanzia, e si trova nella maestosa

Piazza della Signoria, proprio a fianco del

Palazzo Vecchio, dimora e luogo di lavoro della

famiglia Medici, oggi sede del Comune di Firenze.

Palazzo

della Condotta e della Mercanzia, si estende da Piazza

della Signoria a Piazza Santa Maria.

Questo splendido edificio, monumento nazionale, costruito sopra i resti

di un antico teatro romano, nasce dall'unione di due importanti palazzi,

quello della Condotta e quello della Mercanzia, e si trova nella maestosa

Piazza della Signoria, proprio a fianco del

Palazzo Vecchio, dimora e luogo di lavoro della

famiglia Medici, oggi sede del Comune di Firenze.

E' stato sede dal 1337 dell'Ufficio della Condotta degli Stipendiati.

Cessato l'Ufficio militare per la caduta della Repubblica, la residenza

degli Ufficiali della Condotta fu occupata da quello della Gabella

dei Contratti.

Accanto al palazzo della Condotta si trova un altro edificio di dimensioni

più ridotte, che diverrà il Palazzo della Mercanzia,

così chiamato per aver ospitato l'Università

dei Mercanti e il così detto Ufficio

della Mercanzia, nato per tutelare i cittadini e il Comune

delle Arti. A gestire e rappresentare tale ufficio sarebbero

stati eletti i rappresentanti di Ciascuna delle Arti fiorentine, proprio

per ospitare al meglio le due istituzioni, il Comune decide di far ampliare

l'edificio.

A lavorare al progetto sono incaricati architetti e artisti la cui fama

è rimasta viva: Francesco Rinuccini, Iacopo

di Gherardino Gianni, Francesco da Orvieto,

Ciardo di Donato. La parte inferiore dell'edificio è

stata ultimata nel 1362; quella superiore è restata incompiuta

per molto tempo, fino a che Cosimo I, nel 1540, non si

adopera per concludere i lavori e portare il palazzo alle dimensioni che

possiamo vedere oggi. Nonostante nel corso degli anni abbia più

volte corso il rischio di essere demolito o comunque deturpato per lasciare

spazio a nuove istituzioni quali la Direzione Generale del

Registro e il Dipartimento Generale delle Poste,

il palazzo ha mantenuto immutato il suo aspetto ospitando molteplici uffici:

l'Ispettorato di San Giovanni, l'Ufficio

centrale del Genio Civile, la Direzione Generale

del Contenzioso finanziario, l'Ufficio d'esazione

per le rendite demaniali.

Palazzo Medici Riccardi è il più

tipico esempio di palazzo civile rinascimentale. E' stato costruito secondo

un austero disegno di Michelozzo per Cosimo il

Vecchio, nel 1444. Residenza dei Medici per cento anni è

stato poi acquistato dalla famiglia Riccardi e oggi è

sede della Prefettura e dell'Amministrazione

provinciale.

All'interno si trovano un elegante cortile, un piccolo giardino all'italiana

e la celebre Cappella affrescata da Benozzo Gozzoli nel

1459, che rappresenta La Cavalcata dei Magi.

Palazzo Pitti è il più grandioso

dei palazzi fiorentini: s'innalza su una superficie di oltre tre ettari

alle pendici della collina di Boboli. E' stato

costruito per il banchiere Luca Pitti su progetto attribuito

a Brunelleschi, verso la metà del Quindicesimo

secolo. La vastità dell'edificio dimostra la determinazione a rivaleggiare

con la famiglia dei Medici. Il fallimento del banchiere provocò

la sospensione dei lavori che furono ripresi un secolo dopo quando proprio

i Medici comprano il palazzo per farne la loro residenza. Del 1560 sono

il grandioso cortile e le due ali laterali, progettate da Bartolomeo

Ammannati. Con Cosimo II dei Medici, nel 1621,

iniziano i lavori per l'ingrandimento del prospetto e per la sistemazione

della piazza, eseguiti su progetto di Giulio e Alfonso

Parigi. Passato ai Lorena, l'edificio si arricchisce

dei due rondò, terminati da Paoletti e Poccianti

nella prima metà dell'Ottocento insieme alla palazzina della Meridiana.

Attualmente hanno sede nel palazzo e nel retrostante Giardino

di Boboli alcuni tra i più importanti musei fiorentini:

la Galleria Palatina, al primo piano; il Museo

degli Argenti, al pian terreno e al mezzanino; la Galleria

d'Arte Moderna, all'ultimo piano. Dislocato nella Palazzina

del Cavaliere sul versante alto del giardino è il

Museo delle Porcellane, mentre nella Palazzina

della Meridiana si trova la Galleria del Costume.

Palazzo Rucellai è stato costruito tra

il 1455 e il 1458 da Bernardo Rossellino, su progetto

di Leon Battista Alberti, per conto di Giovanni

Rucellai. E' uno degli edifici rinascimentali di Firenze più

riccamente decorati. Attualmente ospita il Museo Alinari,

dedicato alla storia della fotografia. Primo in Italia, è attualmente

l'unica istituzione nazionale dedita esclusivamente alle mostre fotografiche.

Palazzo Strozzi è il capolavoro dell'architettura

rinascimentale, ed è situato in via de' Tornabuoni,

è stato iniziato da Benedetto da Maiano nel 1489,

su ordine di Filippo Strozzi il Vecchio, e continuato

dal Rosselli e dal Cronaca fino al Sedicesimo

secolo. Il magnifico cornicione sotto il quale corrono due piani di bifore

divisi da cornici dentellate è del Cronaca. A pianterreno i portali

sono affiancati da finestre rettangolari. Aggiunge monumentalità

all'insieme il rivestimento esterno a bugne.

BIO-BIBLIOGRAFIA

J. Liss, La psicoterapia del corpo. Le nuove frontiere tra corpo e mente,

Roma, Astrolabio, 1986.

Stanislavskij, La mia vita nell'arte, Torina, Einaudi, 1963, p. 362

E. Barba - N. Savarese, L'arte segreta dell'attore. Un dizionario di antropologia

teatrale, Lecce, Argo, 1996, p. 18

Jerzy Grotowski, Per un teatro povero, Roma, Bulzoni, 1970, p. 187.

Jacques Copeau, L'educazione dell'attore (1920),

V. Mejerchol'd, L'attore del futuro, in L'Ottobre teatrale 1918/1939,

Milano, Feltrinelli, 1977.

Carmelo Bene, Lorenzaccio, in Carmelo Bene, Opere, Milano, Bompiani, 1995

E. Jaques-Dalcroze, Il ritmo, la musica e l'educazione, Torino, ERI, 1986,

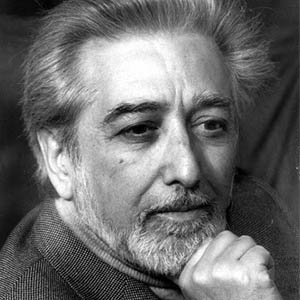

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG