di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Biografia

• L'opera

• Il paesaggio

• Bibliografia

da

L’Ultima passeggiata «Myricae»

da

L’Ultima passeggiata «Myricae»

ARANO

«Al campo, dove roggio nel filare

qualche pampano brilla, e dalle fratte

sembra la nebbia mattinal fumare,

arano: a lente grida, uno le lente

vacche spinge; altri semina; un ribatte

le porche con sua marra paziente;

ché il passero saputo in cor già gode,

e il tutto spia dai rami irti del moro;

e il pettirosso: nelle siepi s’ode

il suo sottil tintinno come d’oro».

Poesia e pittura si fondono, Pascoli e Fattori, entrambi di nome Giovanni cantano e dipingono all’unisono la vita semplice dei campi, le giornate agresti, il profumo della vita.

Giovanni

Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro di

Romagna (oggi San Mauro Pascoli)

(era quarto d’otto figli, preceduto da Margherita,

Giacomo e Luigi; dopo lo seguono Raffaele,

Giuseppe, Ida e Maria),

da Ruggero, amministratore della tenuta sanmaurense dei

Torlonia e da Caterina Allocatelli,

discendente da un nobile casato di Sogliano al Rubicone.

A sette anni, insieme con i fratelli Giacomo e Luigi, entra nel Collegio

Raffaello di Urbino, retto dai padri Scolopi.

Vi rimarrà fino al 1871, appena conclusa la prima classe liceale.

Ha ottimi maestri, conservatori e puristi, presso i quali apprende le

lingua classiche. Il 10 agosto 1867, giorno di San Lorenzo,

Ruggero Pascoli è ucciso da un colpo di fucile in fronte, mentre

rientra a San Mauro in calesse, dopo essersi

recato per affari a Cesena. L'omicidio, che

rimane impunito, è traumatico per Giovanni: s’infrange il

nido familiare inaugurando anche una serie di lutti. Giovanni e Luigi

restano nel Collegio di Urbino, ma Giacomo, che ha compiuto quindici anni,

dovrà frequentare le scuole tecniche per prepararsi a succedere

al padre nella carica di amministratore. Un anno dopo, muore di tifo,

a soli diciotto anni, la sorella Margherita;e dopo poco, di crepacuore,

la madre. Le sorelle minori Ida e Maria si trasferiscono a Sogliano

al Rubicone, presso gli zii materni.

Giovanni

Pascoli nacque il 31 dicembre 1855 a San Mauro di

Romagna (oggi San Mauro Pascoli)

(era quarto d’otto figli, preceduto da Margherita,

Giacomo e Luigi; dopo lo seguono Raffaele,

Giuseppe, Ida e Maria),

da Ruggero, amministratore della tenuta sanmaurense dei

Torlonia e da Caterina Allocatelli,

discendente da un nobile casato di Sogliano al Rubicone.

A sette anni, insieme con i fratelli Giacomo e Luigi, entra nel Collegio

Raffaello di Urbino, retto dai padri Scolopi.

Vi rimarrà fino al 1871, appena conclusa la prima classe liceale.

Ha ottimi maestri, conservatori e puristi, presso i quali apprende le

lingua classiche. Il 10 agosto 1867, giorno di San Lorenzo,

Ruggero Pascoli è ucciso da un colpo di fucile in fronte, mentre

rientra a San Mauro in calesse, dopo essersi

recato per affari a Cesena. L'omicidio, che

rimane impunito, è traumatico per Giovanni: s’infrange il

nido familiare inaugurando anche una serie di lutti. Giovanni e Luigi

restano nel Collegio di Urbino, ma Giacomo, che ha compiuto quindici anni,

dovrà frequentare le scuole tecniche per prepararsi a succedere

al padre nella carica di amministratore. Un anno dopo, muore di tifo,

a soli diciotto anni, la sorella Margherita;e dopo poco, di crepacuore,

la madre. Le sorelle minori Ida e Maria si trasferiscono a Sogliano

al Rubicone, presso gli zii materni.

Nel 1871 muore Luigi, che ha appena conseguito la licenza liceale. Giacomo,

ormai capofamiglia, chiamato dal Poeta «piccolo padre», per

motivi economici, riunisce tutti i fratelli in una dimora di Rimini.

Giovanni esce dal Collegio e frequenta la seconda classe liceale a Rimini.

L’anno successivo lo trascorre a Firenze

per concludere gli studi presso gli Scolopi. Bocciato a giugno nelle materie

scientifiche, riparerà a ottobre sostenendo gli esami a Cesena.

Giacomo si sposa e si trasferisce a San Mauro, sistemando Raffaele a Forlì

e Giuseppe ad Ancona. Ida e Maria tornano a

Sogliano dagli zii che le collocano nel convento locale.

Nel 1873 Giovanni vince il concorso per una borsa di studio che gli consente

di frequentare Lettere all'Università di Bologna.

Fra gli esaminatori c’è Carducci che lo

classifica al primo posto. Grazie alle 600 lire annue inizia gli studi

universitari mettendosi a pensione presso la famiglia di un imbianchino

a Borgo San Pietro. Stringe subito amicizia

con Ugo Brilli e Severino Ferirai, cui

si uniranno poi Raffaello Marcivi, Giulio Vita

e Ruggero Leoncavallo.

Anche Giacomo «piccolo padre» muore di tifo nel 1876. È

l'ennesimo lutto e la perdita dell'ultimo sostegno per il Poeta, che avvia

a Bologna una vita debosciata: frequenta le osterie e gli anarchici perdendo

così la borsa di studio. Patisce il freddo e la fame, ma scrive

su vari fogli d'impronta anarco-socialista, firmandosi con diversi pseudonimo

(Dioneo, Zoc Manera…).  Un

anno dopo pubblica sul periodico bolognese «Pagine sparse»

i primi sonetti fra i quali Rimembranze, musicato

da Leoncavallo. Nel 1878 grazie all’intervento

di Carducci ottiene di insegnare come supplente, fra

marzo e agosto, nel ginnasio comunale di Bologna.

Per le sue idee è chiuso in carcere, dal 7 settembre al 22 dicembre

1879, con l'accusa di oltraggio all'autorità. Ha partecipato a

una manifestazione anarco-socialista in difesa di Passanante,

il cuoco che ha attentato alla vita di Re Umberto. All'assoluzione

per inesistenza del reato concorre generosamente Carducci.

L’anno dopo sostiene un concorso e ottiene di nuovo la borsa di

studio all'Università. Carducci lo incoraggia perché s’impegni

nello studio. Per l'amico Marcovigi compone alcune poesie.

Un

anno dopo pubblica sul periodico bolognese «Pagine sparse»

i primi sonetti fra i quali Rimembranze, musicato

da Leoncavallo. Nel 1878 grazie all’intervento

di Carducci ottiene di insegnare come supplente, fra

marzo e agosto, nel ginnasio comunale di Bologna.

Per le sue idee è chiuso in carcere, dal 7 settembre al 22 dicembre

1879, con l'accusa di oltraggio all'autorità. Ha partecipato a

una manifestazione anarco-socialista in difesa di Passanante,

il cuoco che ha attentato alla vita di Re Umberto. All'assoluzione

per inesistenza del reato concorre generosamente Carducci.

L’anno dopo sostiene un concorso e ottiene di nuovo la borsa di

studio all'Università. Carducci lo incoraggia perché s’impegni

nello studio. Per l'amico Marcovigi compone alcune poesie.

Nel 1882 si laurea a pieni voti discutendo una tesi su Alceo.

Ottiene un incarico di insegnamento presso il ginnasio-liceo Emanuele

Duni di Matera. Alla fine dell'anno la «Cronaca

bizantina» di Roma pubblica le quartine della poesia,

che diventerà Romagna.

A Matera ottiene l'incarico di sistemare la

Biblioteca del liceo. Stringe amicizia con il collega Antonio

Restori e con gli allievi Michele Fiore e Nicola

Festa.

Il 16 febbraio 1907 muore Carducci che Pascoli commemora subito nel «Resto

del Carlino» e più avanti, in aprile, a Pietrasanta

e in settembre a San Marino, dove nel Palazzo

del Governo è scoperto un busto di bronzo, opera

dello scultore cesenate Tullo Golfarelli. Pubblica da

Zanichelli il volume Pensieri e

discorsi. In novembre è eletto Consigliere

comunale nella nativa San Mauro.

Siamo nel 1912. È gravemente malato di cirrosi epatica ed è

trasferito a Bologna dove il medico Augusto

Murri diagnosticherà un tumore al fegato. Prima di morire,

il 6 aprile, vince con Thallusa l'ultima medaglia

d'oro al concorso di Amsterdam e redige il testamento

lasciando erede universale la sorella Maria. La sua salma

riposa nella cappellina della casa di Castelvecchio

in una tomba in marmo con bassorilievi di Leonardo Bistolfi.

La

lirica, come tante altre di Myricae, trae spunto

dalla vita dei campi: qui, l'aratura autunnale. Ma il paesaggio e il lavoro

degli uomini sono immersi in un clima, in un'aura particolare, e ciò

che si sarebbe potuto risolvere in un semplice e scontato bozzetto dì

maniera realistica diventa espressione di uno stato d'animo, di un sentimento

del vivere segnati di intensa malinconia. Arano

presenta un aspetto nuovo e fondamentale: la frantumazione, l'atomizzazione

dell'endecasillabo tradizionale, ottenuta non tanto con il frequente ricorso

all'elemento, non nuovo nella poesia italiana, quanto con la spezzatura

sintattica, cioè con un andamento paratattico che comporta l'accostamento

di brevissimi enunciati, come nei versi 4 –6, fortemente staccati

l'uno dall'altro, e con l'insistente punteggiatura; un caso limite è

il verso 9; «e il pettirosso…».

La

lirica, come tante altre di Myricae, trae spunto

dalla vita dei campi: qui, l'aratura autunnale. Ma il paesaggio e il lavoro

degli uomini sono immersi in un clima, in un'aura particolare, e ciò

che si sarebbe potuto risolvere in un semplice e scontato bozzetto dì

maniera realistica diventa espressione di uno stato d'animo, di un sentimento

del vivere segnati di intensa malinconia. Arano

presenta un aspetto nuovo e fondamentale: la frantumazione, l'atomizzazione

dell'endecasillabo tradizionale, ottenuta non tanto con il frequente ricorso

all'elemento, non nuovo nella poesia italiana, quanto con la spezzatura

sintattica, cioè con un andamento paratattico che comporta l'accostamento

di brevissimi enunciati, come nei versi 4 –6, fortemente staccati

l'uno dall'altro, e con l'insistente punteggiatura; un caso limite è

il verso 9; «e il pettirosso…».

Rileva Giacomo Debenedetti: «Sulla stupita,

assorta staticità che con queste tecniche il poeta riesce a creare.

Ma la terzina che noi vorremmo isolare, quella dove si afferma singolare

e tutta nuova l'originalità pascoliana è la seconda: Arano:

a lente grida, uno le lente vacche spinge; altri semina; un ribatte le

porche con sua marra paziente».

Troveremo altrove pitture ottenute con la stessa grafia, questo disegno

piuttosto statico che dinamico, e i valori determinati piuttosto col chiaroscuro

che col colore; il quale, è colore senza colore, senza vivacità

cromatica di tinte vistose, impastato su una tavolozza di gamme sull'ocra

e sul bruno, quei colori che i pittori chiamano «terre». Troveremo

altri quadri e composizioni analoghi: si tratta di un modo di visione

tipico di Pascoli.

Il momento particolare della vita di campagna, celebrato in poesia dal

Pascoli è anche nei dipinti, umili e realistici, di Giovanni

Fattori; nel complesso rapporto di vecchio e di nuovo che caratterizza

gli ultimi decenni dell'Ottocento. La funzione di Pascoli nell'ambito

della produzione poetica è di un'importanza fondamentale: Pascoli

è da considerare uno spartiacque che segna l'inizio del Novecento.

I suoi rapporti col decadentismo, meno vistosi di quelli di D'Annunzio,

sono più profondi e la sua influenza sulla posteriore poesia italiana,

sul piano del linguaggio e dei moduli espressivi è stata determinante.

È essenziale distinguere la novità che è fondamentale

novità per un verso e per l’altro s’inserisce in un

orientamento presente a livello europeo in quegli anni, sotto l’aspetto

simbolico. Le motivazioni di quest’atteggiamento nuovo sono molteplici.

Sul piano culturale c’è l’affermazione della nuova

mentalità del positivismo che introduce elementi di pensiero nuovi.

Il grande sviluppo scientifico e tecnologico, che si va svolgendo, produce

una nuova fiducia nei mezzi del progresso, della scienza e della razionalità

umana. E’ una novità che da un duro colpo a quella mentalità

tipicamente romantica che predilige una forma di pensiero basata sull’emozione,

sul sentimento, sulla religione e, in alcuni casi, anche sull’irrazionalità.

Su

questa linea si muove anche il pittore Giovanni Fattori,

nato a Livorno il 6 settembre 1825. L’attenzione

per le classi piccolo borghesi e del proletariato è comune, quindi,

a più campi del sapere. In campo filosofico il positivismo

di Auguste Comte porta alla nascita della sociologia;

in campo politico ed economico le analisi e gli scritti di Marx

ed Engels portano alla nascita del socialismo;

in campo letterario si sviluppa il naturalismo

di Zola e Flaubert; nel campo artistico

nasce il realismo

di Coubert, Millet, Daumier.

Il realismo è la premessa per la pittura di Manet

e degli impressionisti,

la cui grande carica innovativa, sul piano del linguaggio pittorico, non

deve far dimenticare che anche l’impressionismo è soprattutto

un movimento di rappresentazione del vero. In realtà l’adesione

alla realtà quotidiana e alla storia del presente è una

caratteristica che attraversa tutta l’arte dell’Ottocento.

Ma ciò che porta a definire più delle altre realista la

pittura è proprio il diverso contenuto ideologico della sua arte.

Su

questa linea si muove anche il pittore Giovanni Fattori,

nato a Livorno il 6 settembre 1825. L’attenzione

per le classi piccolo borghesi e del proletariato è comune, quindi,

a più campi del sapere. In campo filosofico il positivismo

di Auguste Comte porta alla nascita della sociologia;

in campo politico ed economico le analisi e gli scritti di Marx

ed Engels portano alla nascita del socialismo;

in campo letterario si sviluppa il naturalismo

di Zola e Flaubert; nel campo artistico

nasce il realismo

di Coubert, Millet, Daumier.

Il realismo è la premessa per la pittura di Manet

e degli impressionisti,

la cui grande carica innovativa, sul piano del linguaggio pittorico, non

deve far dimenticare che anche l’impressionismo è soprattutto

un movimento di rappresentazione del vero. In realtà l’adesione

alla realtà quotidiana e alla storia del presente è una

caratteristica che attraversa tutta l’arte dell’Ottocento.

Ma ciò che porta a definire più delle altre realista la

pittura è proprio il diverso contenuto ideologico della sua arte.

In Italia non esiste un movimento realista come quello sorto in Francia.

Tuttavia, dopo il 1850 si iniziano a manifestare fermenti vari, in concomitanza

con la diffusione del positivismo, che produce una maggiore attenzione

alla descrizione scientifica ed obiettiva della realtà. Tra queste

varie tendenze più o meno embrionali di realismo la più

omogenea e definita appare quella dei pittori Macchiaioli.

Il movimento nasce da un gruppo di artisti che si riunisce nel Caffè

Michelangelo di Firenze. Vi fanno parte i pittori Adriano

Cecioni, Giovanni Fattori, Telemaco

Signorini, Silvestro Lega. Questi artisti si

sentono accomunati da una comune militanza nelle campagne militari risorgimentali

del 1848 e del 1859. Il tema militaristico ritorna soprattutto nella pittura

di Giovanni Fattori, che è l’illustratore

principale della unificazione risorgimentale. Si trasferisce a Firenze

per frequentare la Scuola libera del Nudo alla Accademia,

poi riceve l'insegnamento del Bezzuoli e dal 1850 è

uno dei frequentatori più assidui del Caffè Michelangelo,

dove, come ho accennato, poi nascerà il movimento «dei macchiaioli».

Inizialmente convinto della lezione accademica romantica, diviene fin

dal 1859 il più importante pittore macchiaiolo.

Da un punto di vista stilistico, quello dei Macchiaioli è il gruppo

più avanzato della scena pittorica italiana. Il loro è il

movimento che maggiormente può essere avvicinato a quello degli

impressionisti. In loro, però, è assente la vivacità

cromatica e il tocco a virgole tipico degli impressionisti. La loro pittura

può essere maggiormente accostata a quella del primo Manet

o del primo Pissarro, con la differenza che i pittori

francesi prediligono sempre colori puri, mentre nella pittura dei macchiaioli

vi sono anche colori terrosi e spenti. I macchiaioli non perdono mai la

forma salda tracciata dal disegno. Ciò che aboliscono del tutto

è solo e soltanto il chiaroscuro, cercando una pittura che distingue

le varie forme in base al contrasto di luce o di colore. Ottengono così

una pittura dall’aspetto più vero e realistico che, unendosi

ai temi di vita quotidiana, permettono di considerare questo come un movimento

fondamentalmente realista. E' stato il maggior pittore della macchia e

forse di tutto l'ottocento italiano. Giovanni Fattori spesso nel corso

della sua vita ha sostenuto di non credere che per fare un artista occorra

la cultura esatta e tuttavia questo essere «omo senza lettere»

é stata forse la sua principale arma, quella che gli ha permesso

di essere solo se stesso, un artista libero creatore, privo di condizionamenti

culturali; muore a Firenze il 30 agosto 1908.

Afferma Gaetano Landolina: «... Le note più

qualificanti dell'arte di Giovanni Fattori sono indubbiamente la genuinità,

la semplicità e, soprattutto, l'istinto sincero. Egli, pur essendo

accolto e stimato amico degli artisti romagnoli, che frequenta, non si

è lasciato influenzare né dalle tecniche, né dalle

correnti pittoriche, talvolta accattivanti, ma ama esprimere il suo mondo

in assoluta libertà creativa. Infatti, con impeto impressionista

e con un ardore guidato dall'intelligenza, conferisce ai suoi personaggi,

colti dalla quotidianità e spesso con spontaneità gestuale,

la testimonianza vera del tempo presente».

E Silvio Coccia sottolinea: «Com'è destino

del poeta di fondersi nell'incantato universo del Verbo e divenire egli

stesso poesia, diviene conseguente il doversi fondere dell'artista nell'Universo

Cromatico-formale, per penetrare l'Armonico Assoluto e farsi egli stesso

«Arte vivente. Giovanni Fattori, artista che non solo ha arricchito

il panorama artistico nazionale, gli ha dato l'esaltante grandezza dell'umiltà

espressiva: umiltà che dissimula grande possibilità espressiva

che coniugata ad una disinvolta maestria formale, pur nel silente arpeggio

verbale raggiunge i toni della poesia, che in sintesi, da poetica umana

si fa puro lirismo... poesia. Ciò denota la mia devozione e la

indubbia stima sia personale umana che artistica».

SAN MAURO PASCOLI

San

Mauro Pascoli è conosciuto oltre che come paese natale

del Poeta Giovanni Pascoli e noto anche come centro calzaturiero

dell'alta moda. Vicino, a solo otto chilometri, c’è San

Mauro Mare che racchiude un mondo tutto da scoprire, lungo la

costa e all'interno si possono esplorare tesori d'arte ed esuberanti scorci

di natura, città antiche e piccoli paesi arroccati sulle pendici

dell'Appennino. Verso l'entroterra, San Mauro Pascoli, con il piccolo

museo «Casa Pascoli» e la fattoria

«La Torre», immersa nella placida

campagna che ispirò il Poeta. Ogni giovedì mattina si fa

un’escursione nei «Luoghi Pascoliani»

con trasporto, ingressi e visite guidate interamente gratuite. Meritano

un'escursione alla scoperta di testimonianze d'arte e cultura i millenari

centri storici di Bologna, Ravenna,

Rimini,Urbino,Faenza

e San Marino.

San

Mauro Pascoli è conosciuto oltre che come paese natale

del Poeta Giovanni Pascoli e noto anche come centro calzaturiero

dell'alta moda. Vicino, a solo otto chilometri, c’è San

Mauro Mare che racchiude un mondo tutto da scoprire, lungo la

costa e all'interno si possono esplorare tesori d'arte ed esuberanti scorci

di natura, città antiche e piccoli paesi arroccati sulle pendici

dell'Appennino. Verso l'entroterra, San Mauro Pascoli, con il piccolo

museo «Casa Pascoli» e la fattoria

«La Torre», immersa nella placida

campagna che ispirò il Poeta. Ogni giovedì mattina si fa

un’escursione nei «Luoghi Pascoliani»

con trasporto, ingressi e visite guidate interamente gratuite. Meritano

un'escursione alla scoperta di testimonianze d'arte e cultura i millenari

centri storici di Bologna, Ravenna,

Rimini,Urbino,Faenza

e San Marino.

Tutte mete straordinarie per «viaggi dietro l'angolo». Inoltre

nel periodo estivo l’Ufficio Turistico Comunale offre ai suoi ospiti

la possibilità di visitare piccoli borghi, meno noti ma molto caratteristici,

con escursioni settimanali gratuite.

La cappella della Madonna dell’Acqua

Questa

chiesetta, che ospita oggi due lapidi dedicate ai Caduti, vanta origini

secolari; pare sia stata costruita nel 1616 per conto del Vicario

Vescovo di Rimini. Giovanni Pascoli amò

molto questo piccolo edificio, che consolò il dolore di sua madre.

Così scrisse agli amici sammauresi nel maggio 1897: «...e

l'ospite saluterà commosso il mio mondo ideale che ha per confini

il Luso e il Rio Salto e per centro la chiesuola della Madonna dell'Acqua

e il camposanto fosco di cipressi...».

Questa

chiesetta, che ospita oggi due lapidi dedicate ai Caduti, vanta origini

secolari; pare sia stata costruita nel 1616 per conto del Vicario

Vescovo di Rimini. Giovanni Pascoli amò

molto questo piccolo edificio, che consolò il dolore di sua madre.

Così scrisse agli amici sammauresi nel maggio 1897: «...e

l'ospite saluterà commosso il mio mondo ideale che ha per confini

il Luso e il Rio Salto e per centro la chiesuola della Madonna dell'Acqua

e il camposanto fosco di cipressi...».

Si potrebbe visitare l’ex Chiesa di San Sebastiano,

una minuscola costruzione situata nel cuore dell'abitato comunale, di

fronte al Palazzo del Municipio. L'edificio,

sembra risalga alla seconda metà del Diciottesimo secolo, in origine

svolgeva funzioni di chiesetta-oratorio per il vicino convento delle Orsoline.

Il Palazzo del Municipio è un Palazzo

settecentesco acquistato nel 1874 all'asta pubblica presso l'Intendenza

di Finanza, dopo essere stato confiscato al Papato con l'unità

d'Italia; originariamente,nel periodo estivo,vi alloggiano le Celibate

Orsoline di Rimini.

Villa Torlonia, La Torre

(di cui parla il Poeta) è situata all'estremo limite di San Mauro,

al centro di quelli che furono i possedimenti rurali di proprietà

dei Torlonia, un tempo amministrati dal padre di Giovanni Pascoli, ospitò

la maturazione dolorosa della poesia pascoliana. Qui infatti il piccolo

Giovanni vide tornare il 10 agosto 1867 la fedele «cavallina storna»

che riportava verso casa il padre, assassinato da sconosciuti al rientro

dal mercato di Cesena. La famiglia Pascoli dovette a quel punto lasciare

la fattoria Torlonia e tornare nella casa natale, al centro del paese.

Nel 1974 il Ministero della Pubblica Istruzione ha dichiarato la casa

di particolare interesse storico, sottoponendolo a tutela, come caratteristico

e raro esempio di villa romagnola del Diciassettesimo-Diciottesimo secolo,

«...per il singolare impianto planimetrico della costruzione

principale, lo splendido portone settecentesco... e la torre che sottolinea

l'ingresso principale del complesso...». Ai lati dell'edificio

principale, sporgenti in avanti, vi sono due costruzioni minori: l'una

serve come abitazione del fattore, quindi per famiglia Pascoli, dal 1862

al 1867, come magazzino e ricovero per gli attrezzi; l'altra, sul lato

opposto, è una chiesetta ottocentesca, rimasta intatta, dove ancora

si celebrano Messe; nella parte posteriore, le scuderie e le stalle. Con

i Torlonia la Torre diviene un'azienda agricola modello e continua a prosperare

fino alla fine della seconda guerra mondiale; alla morte di don Giovanni

Torlonia i nipoti vendono la proprietà che, per questo,

nei primi anni Cinquanta, teatro di grandi lotte contadine volte a impedire

che la tenuta fosse smembrata. I poderi sono infine acquistati da singoli

e l'edificio passa a privati che ne fanno un uso degradante, tanto che

presto il complesso si trova in uno stato di grave rovina. Acquistato

dall'Amministrazione Comunale è ora in fase di restauro.

A San Mauro funziona anche l’industria, che nel corso dell'anno

organizza:

A

Giugno: IL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA «Giovanni Pascoli»

in lingua e dialetto, Premio Biennale alla carriera.

A

Giugno: IL CONCORSO NAZIONALE DI POESIA «Giovanni Pascoli»

in lingua e dialetto, Premio Biennale alla carriera.

A Luglio: il Concorso Internazionale per giovani stilisti «UN TALENTO PER LA SCARPA».

10 Agosto: il PROCESSO PASCOLI.

07 Dicembre: appuntamento con la STORIA LOCALE.

Per realizzare le attività suddette, all’interno

dell’Associazione si sono raccolte le migliori forze cittadine.

Insieme all’Amministrazione Comunale, infatti, figurano come soci

fondatori le principali industrie sammauresi. L’impresa principale,

nella quale l’amministrazione comunale è impegnata, è

la costituzione di un museo della calzatura da realizzarsi a Villa Torlonia,

dove il distretto calzaturiero di San Mauro possa mostrare e conservare

testimonianze di quella che è la sua maggiore attività:

l’industria calzaturiera.

Casa Pascoli è monumento nazionale dal

1924. Qui nacque il 31 dicembre 1855 il Poeta e vi trascorse i primi anni

d'infanzia. All'esterno, un bel giardino con alcune delle piante menzionate

dal poeta nelle sue poesie e al centro del giardino su un plinto di pietra

calcarea il busto bronzeo dedicato al Lui.

M. Valgimigli, Uomini e scrittori del mio tempo, Firenze,

1943;

A.Seroni, Apologia di Laura, Milano, 1948;

R. Viola, Pascoli, Padova, 1949;

A. Onofri, Letture poetiche del Pascoli, Lucugnano, 1953;

G. Petrocchi, La formazione letteraria di Giovanni Pascoli, Firenze, 1953;

S. Antonielli, La poesia del Pascoli, Milano, 1955;

G. Getto, Carducci e Pascoli, Napoli, 1957;

M. Pascoli, Lungo la vita di Giovanni Pascoli, Milano 1961;

A. Traina, Saggio sul latino del Pascoli, Padova, 1961;

C. Varese, Pascoli decadente, Firenze, 1964;

G. Bárberi Squarotti, Simboli e strutture della poesia del Pascoli,

Firenze, 1966;

C. Marabini, Il dialetto di Guli, Ravenna, 1973;

G. Bárberi Squarotti, Gli inferi e il labirinto. Da Pascoli a Montale,

Bologna, 1975; idem, La simbologia di Giovanni Pascoli, Modena, 1990.

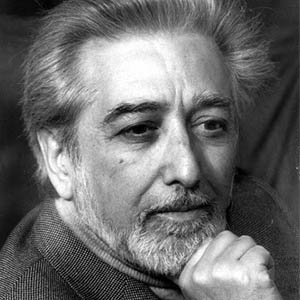

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG