di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

"Una sola cosa è triste, cari miei; aver capito il giuoco! Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una nostra illusione. Bisogna vivere, cioè illudersi".

BIOGRAFIA

Luigi

Pirandello nacque ad Agrigento il 10

giugno 1867 da Stefano e da Caterina Ricci Gramitto.

Il padre è di origine ligure, la madre siciliana.

Luigi

Pirandello nacque ad Agrigento il 10

giugno 1867 da Stefano e da Caterina Ricci Gramitto.

Il padre è di origine ligure, la madre siciliana.

Sono molto importanti, per Luigi, gli anni dell'infanzia e della giovinezza,

non solo per le prime esperienze culturali e per l'affiorare degli interessi

per la letteratura e la poesia, ma anche per le esperienze umane e sociali

compiute nei decenni di confusione politica e morale che seguono all'unità

d'Italia. I primi versi che titola "Mal giocondo",

sono del 1885 e rappresentano la pienezza di una giovanile ed inquieta

amarezza di diciottenne. Inizia gli studi universitari alla Facoltà

di Lettere di Palermo per passare a quella di Roma,

dove ha fra i maestri Ernesto Monaci, uno dei più

grandi filologi del tempo. Per suggerimento del Monaci, va a studiare

a Bonn, dove si ferma due anni; si laurea nel

1891, discutendo una tesi sulla parlata agrigentina "Voci

e suoni del dialetto di Girgenti". A Bonn ha insigni

maestri: dal Bucheler, all'Usener, al

Forster; ma ha modo di avere contatti con le più

appassionanti esperienze della cultura contemporanea. Tornato a Roma

tenta di inserirsi nella vivace società letteraria che in quello

scorcio di secolo illustra la capitale. Domina D'Annunzio; ma lui non è sedotto dalle suggestioni del dannunzianesimo, anche

se ne risente qualche influenza, come nelle Elegie renane,

pubblicate nel 1895. È decisivo l'incontro con Luigi Capuana,

il teorico e maestro del verismo italiano. A contatto con Capuana, scopre

e definisce la propria vocazione di narratore; avvicinandosi alla grand'esperienza

del verismo.

Scrive il suo primo romanzo nel 1893 dal titolo "L'esclusa"

e nel 1894 pubblica il primo volume di racconti "Amori

senza amore". Nello stesso anno sposa Antonietta

Portulano, una bella e ricca compaesana. Le prove dure e amare

erano in agguato per i due coniugi: nel 1897 un grave dissesto economico

li costringe a trasferirsi a Roma, dove Luigi

insegna letteratura italiana all'Istituto Superiore di Magistero.

ma lui non è sedotto dalle suggestioni del dannunzianesimo, anche

se ne risente qualche influenza, come nelle Elegie renane,

pubblicate nel 1895. È decisivo l'incontro con Luigi Capuana,

il teorico e maestro del verismo italiano. A contatto con Capuana, scopre

e definisce la propria vocazione di narratore; avvicinandosi alla grand'esperienza

del verismo.

Scrive il suo primo romanzo nel 1893 dal titolo "L'esclusa"

e nel 1894 pubblica il primo volume di racconti "Amori

senza amore". Nello stesso anno sposa Antonietta

Portulano, una bella e ricca compaesana. Le prove dure e amare

erano in agguato per i due coniugi: nel 1897 un grave dissesto economico

li costringe a trasferirsi a Roma, dove Luigi

insegna letteratura italiana all'Istituto Superiore di Magistero.

Nell'ambiente romano, prende consapevolezza del suo pensiero, soprattutto

nel corso di una polemica antidannunziana, che si svolge nelle riviste

il "Marzocco" e "La

nuova antologia". Intanto, nel 1903, cominciano ad

apparire i primi sintomi del male che avrebbe afflitto la povera consorte

distruggendo la felicità della famiglia. Lo scoppio della grande

guerra del 1914-18 e la prigionia del figlio Stefano

ferito ed ammalato, contribuiscono ad affliggere maggiormente lo scrittore,

che già attraverso l'amara esperienza del dolore ha consolidato

la sua triste concezione del vivere nel mondo.

A

guerra finita si immerge in un lavoro frenetico e senza soste, spinto

dall'urgenza di insegnare agli uomini le verità da lui scoperte.

Nel 1921 nascono "Sei personaggi in cerca d'autore"

ed "Enrico IV". Dopo quattro anni

fonda la "Compagnia del teatro d'arte"

con i due grandissimi ed insuperati interpreti dell'arte pirandelliana:

Marta Abba e Ruggero Ruggeri, con i quali intraprende il giro d'Europa

e delle due Americhe, mentre dappertutto crescono

i consensi alla sua opera, tanto che nel 1934 è consacrata dal

premio Nobel. Si ammala di polmonite e muore

il 10 dicembre 1936; le sue ceneri sono tumulate in una roccia nella tenuta

del Caos nella quale era nato sessantotto anni prima, con

funerali strettamente privati, come aveva scritto nelle sue ultime volontà.

A

guerra finita si immerge in un lavoro frenetico e senza soste, spinto

dall'urgenza di insegnare agli uomini le verità da lui scoperte.

Nel 1921 nascono "Sei personaggi in cerca d'autore"

ed "Enrico IV". Dopo quattro anni

fonda la "Compagnia del teatro d'arte"

con i due grandissimi ed insuperati interpreti dell'arte pirandelliana:

Marta Abba e Ruggero Ruggeri, con i quali intraprende il giro d'Europa

e delle due Americhe, mentre dappertutto crescono

i consensi alla sua opera, tanto che nel 1934 è consacrata dal

premio Nobel. Si ammala di polmonite e muore

il 10 dicembre 1936; le sue ceneri sono tumulate in una roccia nella tenuta

del Caos nella quale era nato sessantotto anni prima, con

funerali strettamente privati, come aveva scritto nelle sue ultime volontà.

L'OPERA

"I VECCHI E I GIOVANI"

"I vecchi e i giovani" è un romanzo diviso in due parti di otto capitoli ciascuna, suddivisi in paragrafi, i capitoli sono numerati con numeri romani, apparso parzialmente a puntate, fino al primo paragrafo del cap. IV della seconda parte, sulla "Rassegna contemporanea", tra il gennaio e il novembre 1909, anno II, dal n. 1 al n. 11. L'edizione Treves del 1913, che al posto della numerazione all'interno di ciascun capitolo recava un sottotitolo per ogni paragrafo, risulta largamente rimaneggiata nella parte già pubblicata e con una sezione inedita, dal secondo paragrafo del cap. IV della seconda parte fino alla fine. Nel 1931 segui l'edizione definitiva "completamente riveduta e rielaborata dall'Autore", in cui erano soppressi i sottotitoli. In una pagina autobiografica, successiva alla parziale pubblicazione su rivista Pirandello parla de I vecchi e i giovani, come del "romanzo della Sicilia dopo il 1870, amarissimo e popoloso romanzo, ov'è racchiuso il dramma della mia generazione". "I vecchi e i giovani" è un romanzo storico, ambientato nella prima parte a Girgenti, dettato dal più cupo pessimismo sulle sorti della terra natale, affollato di personaggi appartenenti ai diversi ceti sociali che vivono il disagio e le contraddizioni della caduta degli ideali, nel trapasso dalla generazione risorgimentale a quella post-unitaria italiana.

LA STORIA

A

Girgenti, nel 1893, si deve eleggere il deputato

del collegio da inviare in Parlamento; la contesa

politica vede schierati clericali e affaristi, governativi, socialisti

e il nuovo movimento dei Fasci siciliani.

Girgenti, "paese morto" in cui "d'accidia

era radicata nella più profonda sconfidenza della sorte",

guarda con indifferenza alla prossima consultazione; infatti "nessuno

aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l'aveva avuta. La corruzione

era sopportata, come un male cronico, irrimediabile". In questo

contesto di degrado morale e civile, all'inizio della vicenda, Flaminio

Salvo, banchiere, proprietario di miniere, rappresentante del

ceto borghese imprenditoriale, offre al partito clericale il suo appoggio

elettorale e, per sancire l'alleanza, combina, attraverso la mediazione

del vescovo, il matrimonio della cinquantenne sorella Adelaide

con il sessantacinquenne principe Ippolito Laurentano,

feudatario di fede borbonica e clericale. Il frutto dell'intesa tra borghesia

affaristica e aristocrazia latifondista è la candidatura per i

clericali dell'avvocato Ignazio Capolino, consulente

legale e uomo di fiducia di Salvo. I governativi candidano invece un reduce

garibaldino, Roberto Auriti che, a soli dodici anni,

aveva combattuto a Milazzo accanto al padre

Stefano, caduto nella battaglia. Roberto Auriti è

figlio di Caterina Laurentano, sorella del principe Ippolito,

la quale, per avere fede agli ideali liberali, aveva rinunciato all'eredità

familiare in favore del fratello borbonico e, rimasta vedova, aveva scelto

con dignità una vita di ristrettezze. Nell'imminenza delle elezioni,

Roberto, che vive a Roma dove esercita con modesta

fortuna la professione di avvocato, torna a Girgenti.

Nei suoi confronti il partito clericale scatena sulla stampa cittadina

una campagna diffamatoria. Le insinuazioni calunniose dei reazionari e

una candidatura socialista di disturbo, su cui convergono i voti "dei

lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già

raccolti in fasci", decretano la sconfitta elettorale dell'Auriti.

Il candidato clericale Ignazio Capolino viene eletto

deputato, mentre in tutta la Sicilia monta la

protesta sociale di contadini e zolfatari, sullo sfondo della crisi economica

e dell'industria solfifera dell'isola.

A

Girgenti, nel 1893, si deve eleggere il deputato

del collegio da inviare in Parlamento; la contesa

politica vede schierati clericali e affaristi, governativi, socialisti

e il nuovo movimento dei Fasci siciliani.

Girgenti, "paese morto" in cui "d'accidia

era radicata nella più profonda sconfidenza della sorte",

guarda con indifferenza alla prossima consultazione; infatti "nessuno

aveva fiducia nelle istituzioni, né mai l'aveva avuta. La corruzione

era sopportata, come un male cronico, irrimediabile". In questo

contesto di degrado morale e civile, all'inizio della vicenda, Flaminio

Salvo, banchiere, proprietario di miniere, rappresentante del

ceto borghese imprenditoriale, offre al partito clericale il suo appoggio

elettorale e, per sancire l'alleanza, combina, attraverso la mediazione

del vescovo, il matrimonio della cinquantenne sorella Adelaide

con il sessantacinquenne principe Ippolito Laurentano,

feudatario di fede borbonica e clericale. Il frutto dell'intesa tra borghesia

affaristica e aristocrazia latifondista è la candidatura per i

clericali dell'avvocato Ignazio Capolino, consulente

legale e uomo di fiducia di Salvo. I governativi candidano invece un reduce

garibaldino, Roberto Auriti che, a soli dodici anni,

aveva combattuto a Milazzo accanto al padre

Stefano, caduto nella battaglia. Roberto Auriti è

figlio di Caterina Laurentano, sorella del principe Ippolito,

la quale, per avere fede agli ideali liberali, aveva rinunciato all'eredità

familiare in favore del fratello borbonico e, rimasta vedova, aveva scelto

con dignità una vita di ristrettezze. Nell'imminenza delle elezioni,

Roberto, che vive a Roma dove esercita con modesta

fortuna la professione di avvocato, torna a Girgenti.

Nei suoi confronti il partito clericale scatena sulla stampa cittadina

una campagna diffamatoria. Le insinuazioni calunniose dei reazionari e

una candidatura socialista di disturbo, su cui convergono i voti "dei

lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già

raccolti in fasci", decretano la sconfitta elettorale dell'Auriti.

Il candidato clericale Ignazio Capolino viene eletto

deputato, mentre in tutta la Sicilia monta la

protesta sociale di contadini e zolfatari, sullo sfondo della crisi economica

e dell'industria solfifera dell'isola.

Nella seconda parte l'azione si sposta a Roma,

dove Roberto Auriti è ritornato dopo la negativa

esperienza elettorale. La capitale è sommersa dal "fango"

dello scandalo della Banca Romana in cui, in

una sorta di "bancarotta del patriottismo", sono implicati

eminenti uomini politici. Anche Roberto Auriti viene

coinvolto nello scandalo, perché ha contratto con la Banca un prestito

non restituito di quarantamila lire, come prestanome dell'amico deputato

Corrado Selmi. Costui ha dissipato il patrimonio di valori

risorgimentali che avevano illuminato la sua giovinezza e si è

indebitato per sostenere una relazione sentimentale con Giannetta,

giovane moglie del vecchio ministro del Tesoro

Francesco D'Atri, anche lui dal nobile passato garibaldino.

Roberto Auriti viene arrestato e Corrado Selmi, per il quale la Camera

si accinge a votare l'autorizzazione a procedere, si avvelena lasciando

un biglietto che scagiona l'amico. A Roma si riannodano le vicende di

alcuni personaggi girgentini convenuti nella capitale con motivazioni

diverse: l'onorevole Ignazio Capolino, con la giovane

moglie Nicoletta, per svolgere il suo mandato parlamentare;

l'ingegnere minerario Aurelio Costa, direttore delle

zolfare di Flaminio Salvo, inviato dall'imprenditore

per presentare al Ministero un progetto di consorzio fra i produttori

di zolfo siciliani; lo stesso Salvo per curare di persona i propri interessi.

Flaminio Salvo è accompagnato dalla figlia Dianella,

per la quale, perseverando nei suoi disegni di alleanze matrimoniali,

vorrebbe combinare le nozze con Lando Laurentano, figlio

del principe Ippolito, che risiede a Roma

impegnato nella causa socialista. Respinto dal Ministero il progetto di

consorzio, Aurelio Costa è rimandato a Girgenti

per placare l'animo degli zolfatari "inferociti dalla fame per

la chiusura delle zolfare"; nel viaggio di ritorno l'accompagna

Nicoletta Capolino.

Il viaggio si trasforma in una fuga d'amore fra i due giovani. Giunto

in Sicilia, Costa, seguito da Nicoletta,

si reca ad Aragona per parlamentare con gli

zolfatari delle miniere, ma questi, sobillati da un provocatore, assalgono

la carrozza dell'ingegnere, lo uccidono insieme con l'amante e ne bruciano

i corpi. Alla notizia della morte di Costa, Dianella

Salvo, che ne era innamorata, impazzisce. Intanto tutta la Sicilia

è in tumulto. Il principe Lando Laurentano lascia

Roma e si reca a Palermo,

per seguire da vicino gli eventi. Il governo decreta lo stato d'assedio

in Sicilia e procede ad arresti in massa degli

esponenti socialisti e degli aderenti ai Fasci.

Lando, con alcuni compagni, fugge da Palermo

e si dirige verso Porto Empedocle, dove intende

imbarcarsi per espatriare. Sulla strada della fuga arriva a Valsania,

il feudo di famiglia dove vive estraniato, in filosofico distacco dal

mondo, lo zio don Cosmo Laurentano. Don Cosmo, portavoce

dell'autore, distilla al nipote e agli altri fuggiaschi il succo amaro

delle sue riflessioni: "Una sola cosa è triste, cari miei;

aver capito il giuoco! Dico il giuoco di questo demoniaccio beffardo che

ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori, come

realtà, ciò che poco dopo egli stesso ci scopre come una

nostra illusione. Bisogna vivere, cioè illudersi".

LA CRITICA

Il romanzo "I vecchi e i

giovani", al suo apparire in volume, è accolto

dalla critica con riserva. Emilio Cecchi, su "La

Tribuna", ne parla come di un'opera fondata "su

una materia fantastica più adatta a prestare motivi di arguzie,

e di macchiette, che d'epopea". Il giudizio riduttivo è

riconfermato in seguito da Benedetto Croce. Nel 1960

il romanzo è stato rivalutato da Carlo Salinari,

che vi ha letto la rappresentazione di una serie di fallimenti storici:

del Risorgimento, dell'Unità,

del Socialismo e personali: "dei vecchi

che non hanno saputo passare dagli ideali alla realtà e si trovano

ad essere responsabili degli scandali dei giovani che si sentono soffocare

in una società ormai cristallizzata". Massimo

Onofri vi ha colto le motivazioni profonde dei personaggi: "ogni

personaggio, persino nelle sue azioni politiche e di pubblica rilevanza,

sembra essere mosso, oltre che da palesi moventi ideologici, soprattutto

da personali interessi, non di rado sordidi, e sempre in una direzione

che cementi o violi i vincoli familiari".

La

dialettica tra le generazioni nel contesto sia familiare sia politico

e sociale è l'argomento sul quale studiosi di diverse discipline,

provenienti da vari Paesi, terranno lezioni e seminari, in occasione del

corso residenziale promosso dalla Scuola europea di studi

comparati. Il titolo scelto per questo corso di formazione

post-laurea, riconosciuto a livello europeo è I vecchi

e i giovani, a testimoniare come, citando l'omonimo romanzo

di Pirandello, l'analisi della sfera privata dell'individuo

sia spunto per affrontare temi socio-politici e culturali di più

ampio respiro, attraverso la letteratura e l'arte. Il ciclo di conferenze,

seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e spettacoli teatrali ha

visto protagonisti letterati, storici dell'arte, semiologi, filosofi delle

arti, del cinema e del teatro, del migliore mondo accademico italiano

e straniero, che, insieme agli studenti, hanno dato vita a un dibattito

culturale, ripercorrendo per una settimana i molteplici aspetti del Novecento.

Apre i lavori Umberto Eco, seguiranno gli interventi

di Maurizio Bettini, Roberto Bigazzi,

Remo Ceserani, Antonio Tabucchi e di

molti altri insigni esponenti dell'Università e della cultura.

La

dialettica tra le generazioni nel contesto sia familiare sia politico

e sociale è l'argomento sul quale studiosi di diverse discipline,

provenienti da vari Paesi, terranno lezioni e seminari, in occasione del

corso residenziale promosso dalla Scuola europea di studi

comparati. Il titolo scelto per questo corso di formazione

post-laurea, riconosciuto a livello europeo è I vecchi

e i giovani, a testimoniare come, citando l'omonimo romanzo

di Pirandello, l'analisi della sfera privata dell'individuo

sia spunto per affrontare temi socio-politici e culturali di più

ampio respiro, attraverso la letteratura e l'arte. Il ciclo di conferenze,

seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e spettacoli teatrali ha

visto protagonisti letterati, storici dell'arte, semiologi, filosofi delle

arti, del cinema e del teatro, del migliore mondo accademico italiano

e straniero, che, insieme agli studenti, hanno dato vita a un dibattito

culturale, ripercorrendo per una settimana i molteplici aspetti del Novecento.

Apre i lavori Umberto Eco, seguiranno gli interventi

di Maurizio Bettini, Roberto Bigazzi,

Remo Ceserani, Antonio Tabucchi e di

molti altri insigni esponenti dell'Università e della cultura.

Per

Pirandello le cause, nella vita, non sono mai così

logiche come lo possono essere nell'opera narrativa o teatrale,in cui

tutto è congegnato, combinato, ordinato ai fini che lo scrittore

si è proposto, anche se sembra in alcuni casi che il procedimento

sia libero e casuale. Perciò nell'umorismo non possiamo parlare

di coerenza, perché in ogni personaggio ci sono tante anime in

lotta fra loro, che cercano di afferrare la realtà: l'anima istintiva,

l'anima morale, l'anima affettiva, l'anima sociale, e i nostri atti prendono

una forma, i personaggi assumono una maschera, la nostra coscienza si

atteggia a seconda che domini questa o quella, a seconda del momento;

per questo ciascuno di noi ritiene valida una determinata interpretazione

della realtà o dei nostri atti non possono essere mai d'accordo

con l'interpretazione degli altri, in quanto la realtà e il nostro

essere interiore non si manifestano mai del tutto, ma ora in un modo ora

in un altro. Pirandello guarda dentro la vicenda e i personaggi, ed agisce

come il bambino che rompe il giocattolo per vedere come è fatto

dentro. Nell'umorismo, quindi, distingue due aspetti: il comico, che deriva

dall'avvertimento del contrario;L'umoristico o drammatico che deriva dal

sentimento del contrario; il primo è esterno all'uomo e facilmente

visibile, per cui ciascuno è capace di coglierlo; il secondo è

invece interno, ma non può essere colto se non attraverso la riflessione.

Per

Pirandello le cause, nella vita, non sono mai così

logiche come lo possono essere nell'opera narrativa o teatrale,in cui

tutto è congegnato, combinato, ordinato ai fini che lo scrittore

si è proposto, anche se sembra in alcuni casi che il procedimento

sia libero e casuale. Perciò nell'umorismo non possiamo parlare

di coerenza, perché in ogni personaggio ci sono tante anime in

lotta fra loro, che cercano di afferrare la realtà: l'anima istintiva,

l'anima morale, l'anima affettiva, l'anima sociale, e i nostri atti prendono

una forma, i personaggi assumono una maschera, la nostra coscienza si

atteggia a seconda che domini questa o quella, a seconda del momento;

per questo ciascuno di noi ritiene valida una determinata interpretazione

della realtà o dei nostri atti non possono essere mai d'accordo

con l'interpretazione degli altri, in quanto la realtà e il nostro

essere interiore non si manifestano mai del tutto, ma ora in un modo ora

in un altro. Pirandello guarda dentro la vicenda e i personaggi, ed agisce

come il bambino che rompe il giocattolo per vedere come è fatto

dentro. Nell'umorismo, quindi, distingue due aspetti: il comico, che deriva

dall'avvertimento del contrario;L'umoristico o drammatico che deriva dal

sentimento del contrario; il primo è esterno all'uomo e facilmente

visibile, per cui ciascuno è capace di coglierlo; il secondo è

invece interno, ma non può essere colto se non attraverso la riflessione.

È

da sottolineare, che mentre tutti possono percepire l'aspetto comico in

quanto ognuno può avvertire che una cosa avvenga o che un personaggio

si comporti in modo contrario a ciò che tutti ritengono normale,

il drammatico-umoristico viene capito e sentito solo da coloro che usano

la riflessione, e comunque non dalla massa in quanto questa segue regole

generali accettate supinamente e non i singoli individuali bisogni. Da

quanto ho detto a proposito dell'umorismo, appare chiaro che, attraverso

la riflessione, si giunge a cogliere l'aspetto normale o anormale della

vita e degli atteggiamenti dei personaggi.

È

da sottolineare, che mentre tutti possono percepire l'aspetto comico in

quanto ognuno può avvertire che una cosa avvenga o che un personaggio

si comporti in modo contrario a ciò che tutti ritengono normale,

il drammatico-umoristico viene capito e sentito solo da coloro che usano

la riflessione, e comunque non dalla massa in quanto questa segue regole

generali accettate supinamente e non i singoli individuali bisogni. Da

quanto ho detto a proposito dell'umorismo, appare chiaro che, attraverso

la riflessione, si giunge a cogliere l'aspetto normale o anormale della

vita e degli atteggiamenti dei personaggi.

Il personaggio, come Enrico IV o Ciampa,

Belluca o Chiàrchiaro, nella

sua ribellione contro le regole rifiuta la realtà imposta dalle

norme, perché in essa ogni possibilità di vita si cristallizza.

Il

suo rapporto con il personaggio non ha nessun'àncora di salvezza,

nessuno scoglio cui aggrapparsi per cambiare la propria maschera o per

andare oltre i limiti imposti dalla fantasia creatrice dello scrittore:

non ha nessuna possibilità di instaurare rapporti umani con gli

altri personaggi, perché ciascuno è obbligato a recitare

la sua parte indefinitamente e indipendentemente da quella rappresentata

dagli altri: deve accontentarsi e capire che solo nella rappresentazione

della propria parte può diventare personaggio vivo.

Il

suo rapporto con il personaggio non ha nessun'àncora di salvezza,

nessuno scoglio cui aggrapparsi per cambiare la propria maschera o per

andare oltre i limiti imposti dalla fantasia creatrice dello scrittore:

non ha nessuna possibilità di instaurare rapporti umani con gli

altri personaggi, perché ciascuno è obbligato a recitare

la sua parte indefinitamente e indipendentemente da quella rappresentata

dagli altri: deve accontentarsi e capire che solo nella rappresentazione

della propria parte può diventare personaggio vivo.

Proprio sul piano di questo rapporto si verifica la disintegrazione fisica

e spirituale dei personaggi che riassume in tre punti essenziali, che

chiama: teoria della triplicità esistenziale.

L'arte di Pirandello non rispecchia la realtà così come

comunemente è intesa, ma raccoglie i casi comuni della vita, che

diventano particolari per le cause vere che li generano e che non sempre

gli uomini riescono a cogliere e a sentire. Le azioni non sono descritte

nella loro globalità, ma nei particolari contrasti e nelle contraddizioni

quotidiane che cambiano di momento in momento senza una logica apparente,

spesso in opposizione con tutti e, troppo spesso irrealizzabile.

IL TERRITORIO

Girgentu,

oggi Agrigento, dista dal mare solo tre chilometri;

è la città fra le più antiche della Sicilia.

Si trova ad una altitudine di duecentotrenta metri sul livello del mare

e la sua superficie è si duecentoquarantacinque metri quadrati.

Girgentu,

oggi Agrigento, dista dal mare solo tre chilometri;

è la città fra le più antiche della Sicilia.

Si trova ad una altitudine di duecentotrenta metri sul livello del mare

e la sua superficie è si duecentoquarantacinque metri quadrati.

Akragas, nome del luogo e del fiume che lo bagna

è fondata nel 582 avanti Cristo da coloni di origine greca. Sotto

il tiranno Terone la città diviene una potenza:

la vittoria su Cartagine dà ad Akragras

e a Siracusa la supremazia sulla Sicilia

e il controllo dei traffici marittimi. Lo splendore di quel tempo è

ancora presente nella Valle dei Templi e nei

reperti del Museo Archeologico. Nel 406 avanti

Cristo, però i Cartaginesi assediano e distruggono

la città la cui potenza decade. Nel 210 a vanti Cristo Akragas

è occupata dai Romani che la ribattezzano Agrigentum

e dopo i Romani, cade sotto la dominazione bizantina.

"L'antica famosa Colimbrètra Akragantina era veramente molto più giù, nel punto più basso del pianoro, dove tre vallette si uniscono e le rocce si dividono e la linea dell'aspro ciglione, su cui sorgono i Tempii, è interrotta da una larga apertura. In quel luogo, ora detto dell'Abbadia bassa, gli Akragantini, cento anni dopo la fondazione della loro città, avevano formato la peschiera, gran bacino d'acqua che si estendeva fino all'Hypsas e la cui diga concorreva col fiume alla fortificazione della città. (…) Colimbrèta aveva chiamato don Ippolito la sua tenuta, perché anch'egli lassù, nella parte occidentale di essa, aveva raccolto un bacino d'acqua, alimentato d'inverno dal torrentello che scorreva sotto Bonamorore e d'estate da una nòria, la cui ruota stridula era da mane a sera girata da una giumenta cieca. Tutt'intorno a quel bacino sorgeva un boschetto delizioso d'aranci e melograni" (Da I vecchi e i giovani)

LA CITTA' DEI TEMPLI

"Don Ippolito guardò i Templi che si raccoglievano austeri e solenni nell'ombra, e sentì una pena indefinita per quei superstiti d'un altro mondo e d'un'altra vita. Tra tanti insigni monumenti della città scomparsa solo ad essi era toccato in sorte di vedova…" (Da I vecchi e i giovani)

Arrivando

dalla strada costiera, Agrigento propone, con

la vista dei templi, la sua immagine classica nota a tutti, quella stessa

che indusse Pindaro a definirla "la città

più dei mortali"; raggiungendola invece da Caltanissetta,

ci si imbatte subito nella recente, caotica espansione edilizia e quasi

si ignora la presenza delle costruzioni medioevali sulla collina, a ovest

della piazza centrale. Guardando Agrigento dalla collina dei

Templi, le moderne palazzine che fanno da sfondo ai vuoti

delle colonne lascerebbero pensare ad uno sviluppo massiccio, magari come

logica continuazione dell'antica magnificenza. Esiste invece una netta

separazione fra la città odierna e quella del passato: la prima

è distratta e sopita in una realtà meno che provinciale,

tagliata fuori dai grandi circuiti viari siciliani e quindi rinchiusa

in se stessa; la seconda, come per miracolo si è conservata alla

nostra ammirazione e trasmette ancora la sua vocazione ad aprirsi. Ma

la diversità, oltre che spazio-temporale, è anche culturale,

quella stessa descritta con disagio da Pirandello e denunciata con violenza

da Sciascia.

Arrivando

dalla strada costiera, Agrigento propone, con

la vista dei templi, la sua immagine classica nota a tutti, quella stessa

che indusse Pindaro a definirla "la città

più dei mortali"; raggiungendola invece da Caltanissetta,

ci si imbatte subito nella recente, caotica espansione edilizia e quasi

si ignora la presenza delle costruzioni medioevali sulla collina, a ovest

della piazza centrale. Guardando Agrigento dalla collina dei

Templi, le moderne palazzine che fanno da sfondo ai vuoti

delle colonne lascerebbero pensare ad uno sviluppo massiccio, magari come

logica continuazione dell'antica magnificenza. Esiste invece una netta

separazione fra la città odierna e quella del passato: la prima

è distratta e sopita in una realtà meno che provinciale,

tagliata fuori dai grandi circuiti viari siciliani e quindi rinchiusa

in se stessa; la seconda, come per miracolo si è conservata alla

nostra ammirazione e trasmette ancora la sua vocazione ad aprirsi. Ma

la diversità, oltre che spazio-temporale, è anche culturale,

quella stessa descritta con disagio da Pirandello e denunciata con violenza

da Sciascia.

L'Akragas dei greci, l'Agrigentum

dei romani, la Kirkent degli arabi,

dove dal nome di Girgenti diventò l'Agrigento

attuale. E' stata fondata nel 581 avanti Cristo dai coloni Rodii

e Cretesi, sul punto della costa del Mediterraneo, geograficamente

più utile per il commercio. La tradizione indica come suoi fondatori

Aristinoo e Pistillo. Le condizioni

topografiche sono favorevoli a un redditizio commercio con la vicina e

ricca Cartagine e un suolo particolarmente adatto all'habitat umano. Agrigento

raggiunge un incredibile opulenza come attestano i suoi templi, peristili,

statue e opere d'arte.

Impareggiabile

è la vista del "Tempio della concordia",

un Tempio che esprime tutta la grandiosità ellenica, immerso in

una meravigliosa e prepotente natura solare; è innalzato intorno

al 430 avanti Cristo.

Impareggiabile

è la vista del "Tempio della concordia",

un Tempio che esprime tutta la grandiosità ellenica, immerso in

una meravigliosa e prepotente natura solare; è innalzato intorno

al 430 avanti Cristo.

L'ignoto architetto ha creato degli effetti ottici, noto come "l'effetto

bottiglia" ottenuto con il rigonfiamento della colonna ci circa

22 cm. e l'inclinazione delle colonne verso l'interno, tant'e che prolungandole

al cielo si unirebbero a circa un chilometro e mezzo sopra il tempio.

Deve il suo nome allo storico Fazello che rinvenne un'iscrizione

latina nelle vicinanze. Divenne poi basilica cristiana consacrata a San

Gregorio.

Il Tempio della Concordia è dichiarato

monumento nazionale nel 1743, restaurato e modificato nel medesimo anno,

ad opera del Torremuzza, e poi nel 1784 ad opera del

Re Ferdinando.

Hera Lacinia, corrisponde alla Giunone

dei romani, il Tempio di Giunone, è il

santuario dedicato alle donne maritate agrigentine, destinate anche a

subire le infedeltà coniugali dei mariti, che piene di fede vi

si recano per lamentare il comune destino che hanno con la sposa di Giove.

Hera, come sappiamo, sposando Giove diviene la regina

del cielo dove spesso scoppiano violenti temporali, simbolo di litigi

tra i due coniugi divini. Hera, la dea della fecondità presiede

alla nascita ed è la protettrice del matrimonio. Questo tempio

risulta formato dall'insieme di tre vani: il pronao, la cella,

e l'opistodomo. Una base elevata di quattro gradoni, posta in

fondo alla cella, è il luogo riservato alla statua della Divinità.

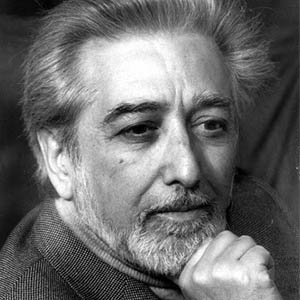

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG