L'odissea di una ragazzina ribelle

nei meandri di Parigi

di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Biografia

• L'opera: "Zazie nel metrò"

• La storia

• Il commento

• Il luogo (un ricordo)

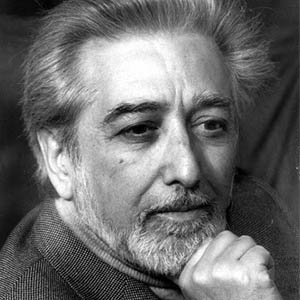

Raymond

Queneau nacque a Le Havre il 21 febbraio

1903. Si laurea in Filosofia, fra il 1924 e il 1929 partecipa attivamente

al movimento surrealista.

Dal 1938 è Redattore della Casa Editrice Gallimard; ha un ruolo

di spicco nella cultura dell'antifascismo europeo, entrando nel 1944 nel

direttivo del Comitato Nazionale degli Scrittori (C.N.E.), nato negli

ambienti della Resistenza francese.

Raymond

Queneau nacque a Le Havre il 21 febbraio

1903. Si laurea in Filosofia, fra il 1924 e il 1929 partecipa attivamente

al movimento surrealista.

Dal 1938 è Redattore della Casa Editrice Gallimard; ha un ruolo

di spicco nella cultura dell'antifascismo europeo, entrando nel 1944 nel

direttivo del Comitato Nazionale degli Scrittori (C.N.E.), nato negli

ambienti della Resistenza francese.

Nel 1951 è eletto all'Académie Goncourt, tre anni dopo diviene

direttore della Encyclopédie de la Pléiade. E’ stato

appassionato di matematica, linguistica, letteratura, psicoanalisi.

Nel 1927 si accosta al movimento surrealista, condividendone la curiosità

per i giochi del linguaggio, ma se ne allontana nel 1929, dopo la rottura

con Breton.

Nel 1933 Esordisce con il romanzo La gramigna, cui seguono Odile, Pierrot

amico mio e nel 1951 pubblica i versi Piccola cosmogonia portatile.

Queneau prende di mira le convenzioni della lingua letteraria, contrapponendovi

la libertà del linguaggio parlato. La disarticolazione della sintassi

e l'introduzione di vocaboli popolari, tratti dall'argot o del tutto inventati,

accanto al recupero delle forme più solenni della retorica, generano

un irresistibile umorismo, nel quale dispiega un’inesauribile verve

e uno straordinario virtuosismo tecnico. Il racconto procede in modo bizzarro

e in apparenza strampalato, richiamando l'attenzione del lettore sui meccanismi

più che sull'oggetto della narrazione. Se in alcune opere del 1947,

quali Esercizi di stile, prevale il gioco linguistico, in altre del 1959,

soprattutto in quelle mature come Zazie nel metro; La domenica della vita;

I fiori blu, forse il suo capolavoro; e Icaro involato, del 1975.

Queneau

non distrugge del tutto la finzione narrativa. Da questi romanzi è

evidente che la sua opera non è solo esplorazione verbale e formale,

ma vi emerge un singolare universo immaginario, malinconico e insieme

grottesco. In grigie periferie urbane vagano esseri ingenui e mediocri,

a tratti capaci di comunicazione, più spesso respinti in una solitudine

venata di pacato pessimismo. «Ironia e pathos, realtà e sogno,

comico e tragico convivono mirabilmente in un'opera di grande ricchezza,

senza dubbio una delle più interessanti e significative della letteratura

francese del secondo dopoguerra».

Queneau

non distrugge del tutto la finzione narrativa. Da questi romanzi è

evidente che la sua opera non è solo esplorazione verbale e formale,

ma vi emerge un singolare universo immaginario, malinconico e insieme

grottesco. In grigie periferie urbane vagano esseri ingenui e mediocri,

a tratti capaci di comunicazione, più spesso respinti in una solitudine

venata di pacato pessimismo. «Ironia e pathos, realtà e sogno,

comico e tragico convivono mirabilmente in un'opera di grande ricchezza,

senza dubbio una delle più interessanti e significative della letteratura

francese del secondo dopoguerra».

«E’ morto il papà di Zazie»: così nel

1976 la stampa francese celebra la scomparsa del grande scrittore. Il

suo romanzo piú bello, l'odissea di una ragazzina ribelle nei meandri

di Parigi.

Parecchi romanzi del Novecento narrano storie di gente

comune, che diventano eroi. Alcuni scrittori, però si perdono nei

rivoli delle possibilità delle nostre vite o delle nostre fantasticherie.

Il linguaggio, afferma Jean Paul Sartre, è: «uno strumento

sempre troppo ricco o troppo scarso che finisce per imprigionare l'individuo,

mistificandone i significati soggettivi...»

Secondo Raymond Queneau, per questo motivo la letteratura è «poco

più di un delirio scritto a macchina», che non riesce a restituirci

la straordinaria poliedricità delle cose illuminata dalla potenza

destrutturante del linguaggio.

Due

giorni a Parigi per Zazie, ragazzina molto sveglia e con un...

Due

giorni a Parigi per Zazie, ragazzina molto sveglia e con un...

- Me ne sbatto! -, sempre impaziente di prorompere.

Indipendente, fantasiosa, si muove nel mondo degli adulti a velocità

frenetica proferendo parolacce e recitando, come personalissima mossa

difensiva, la «sceneggiata» della piccola vittima di proposte

oscene.

Zazie è impertinente nella sua curiosità di ragazzina che

non afferra il significato delle parole, che gli adulti contribuiscono

a mistificare, Zazie è in visita dallo zio Gabriel trovandosi improvvisamente

di fronte alla duplicità del reale.

Gli individui che frequenta, raramente sono aperti,chiari e puliti, perché

chiusi in ruoli standardizzati. I personaggi che Zazie incontra spesso,

sono innumerevoli…

L'ambiente stesso, traspira poliformità; ma il linguaggio è

insufficiente a raccontare la realtà là dove si utilizzano

modelli stilistici rigidi i quali, ricercando la determinatezza, generano

una crescente e caotica ambiguità. Il mondo degli adulti si presenta

a Zazie filtrato dal linguaggio che, dicendo sempre troppo o troppo poco,

confonde. I modelli letterari epici, romantici, edificanti con cui la

vita si racconta sono sempre altra cosa dal battito vivo del reale e le

regole grammaticali, stilistiche, sintattiche possono infilzare la vita

come una farfalla imbalsamata.

Zazie, nella sua inquietudine, oppone ai conformismi del linguaggio una

forza distruttiva: apostrofando un volgare:

- Carina un c...

- Persone grandi un c....

- Condannabile un c.... -,

impone un tentativo di semplificazione, di ordine.

Quindi occorre spingersi più in là, percorrere nuovi sentieri

letterari in cui sia il linguaggio a plasmarsi sulla duplicità

delle cose.

Ecco allora lo scrittore, grande domatore nel circo che è «Zazie

nel metrò», ingaggiare, come afferma Roland Barthes, «una

lotta corpo a corpo con la Letteratura», per ricomporre con le sue

rovine un diverso e gioioso modo di parlare.

Spezzare le regole grammaticali che impongono un’uniformità

temporale del racconto: presente e passato remoto si alternano di continuo,

quasi distrattamente, nel romanzo, conferendo movimento e leggerezza:

«Una secca scarica di mitra stroncò quel tentativo. La vedova

Mouaque, con le budella in mano, crollò. - Che stupida, - mormorò.

- Proprio io, che avevo dei risparmi. E muore».

Parodiare i generi di scrittura a deridere l’enfatismo, per rendere

in chiave umoristica le espressioni retoriche, a declamare con la letteratura

il nulla della letteratura: «L'essere o il nulla, ecco il problema.

Salire, scendere, andare, venire; tanto fa l'uomo che alla fine sparisce.

Un tàssi lo reca, un metrò lo porta via, la torre non ci

bada, e il Pànteon neppure. Parigi è solo un sogno, Gabriel

è solo un'ombra, Zazie il sogno d'un'ombra (o di un incubo) e tutta

questa storia il sogno di un sogno, l'ombra di un'ombra, poco più

di un delirio scritto a macchina da un romanziere idiota».

Ripetere nella narrazione identiche scene o espressioni ad effetto,ma

anche utilizzare una stessa frase per dar voce, contemporaneamente, a

due interlocutori «- Che cosa (che caro) insinui (mi ha chiamata)

sul mio conto (fraulàin), - dissero sincroni, Gabriel (e la vedova

Mouaque), l'uno con furore (l'altra con fervore)».

Spargere alla rinfusa, nobili termini latini per forzare il tempio del

linguaggio colto «Sono calzolaio, io, non negoziante di calzature.

Ne sutor ultra crepidam, come dicevano gli antichi. Lei capisce il latino?

Usque non ascendam anch'io son pittore adios amigos amen e toc.».

Inventare nuove parole a partire dalla trascrizione fonetica o dall'unione

dei vocaboli, che, nella loro brutalità, recidano i nessi del conformismo

e della letteratura già nell'unità elementare del linguaggio:

«quelkaidettòra, ìcchett-nunk, issofatto, kivvammaginàrselo,

seleddàta, fattidicronicità».

Come pure sperimentare nei vocaboli la rottura dei legami di contesto

spaziale «si però, se io non ce l'ho un tailleur due pezzi

e bagno con una camicetta reggicalze e cucina, che cosa devo fare?».

Le trovate sono tali da provocare un'incredibile accelerazione del ritmo

narrativo, un grande effetto comico pure nella serietà e nella

pesantezza dello scontro con la letteratura, che fa dire infine alla stessa

Zazie:

- Sono invecchiata.

Dall'analisi dell'opera di Raymond Queneau ci si aspetterebbe

un’illuminazione decisiva sulla natura della combinazione letteraria:

François Le Lionnais crea un neologismo per meglio chiarire l'espressione

narrativa di Queneau: «letteratura combinatoria» in riferimento

ai suoi Cent mille milliards de poèmes.

Eppure,

nell'apparente abbondanza di questi due fenomeni nell'opera di Queneau

si sente l'assenza della sospirata integrazione tra l'essere «letteratura»

e l'essere «combinatoria».I procedimenti combinatori adoperati

dallo scrittore sono «squilibrati dalla parte d'un’immediata

applicazione delle formalizzazioni matematiche alle procedure d'invenzione

e di analisi letteraria»; essi non sono applicati alle misure letterarie

fondamentali, quali il romanzo, il racconto, il testo teatrale, ma hanno

uno spazio a sé: «un ideale campo di sperimentazione in cui

realizzare una sintesi da laboratorio tra i valori stranieri delle matematiche

e quelli letterari, ad essi subordinati». Dall'altro lato, nelle

misure letterarie più tradizionali affrontate, in primo luogo il

romanzo, è effettivamente rintracciabile il modello d'una ricerca

di coesistenza tra stili e generi letterari diversi: ma la combinazione

di discorsi è realizzata quasi esclusivamente da una combinazione

di modalità discorsive, secondo il modello degli esercizi di stile,

in cui la serie di unità diverse non è sottoposta a regole

dispositive combinatorie, ma assume lo statuto del catalogo, dell'elencazione.

Eppure,

nell'apparente abbondanza di questi due fenomeni nell'opera di Queneau

si sente l'assenza della sospirata integrazione tra l'essere «letteratura»

e l'essere «combinatoria».I procedimenti combinatori adoperati

dallo scrittore sono «squilibrati dalla parte d'un’immediata

applicazione delle formalizzazioni matematiche alle procedure d'invenzione

e di analisi letteraria»; essi non sono applicati alle misure letterarie

fondamentali, quali il romanzo, il racconto, il testo teatrale, ma hanno

uno spazio a sé: «un ideale campo di sperimentazione in cui

realizzare una sintesi da laboratorio tra i valori stranieri delle matematiche

e quelli letterari, ad essi subordinati». Dall'altro lato, nelle

misure letterarie più tradizionali affrontate, in primo luogo il

romanzo, è effettivamente rintracciabile il modello d'una ricerca

di coesistenza tra stili e generi letterari diversi: ma la combinazione

di discorsi è realizzata quasi esclusivamente da una combinazione

di modalità discorsive, secondo il modello degli esercizi di stile,

in cui la serie di unità diverse non è sottoposta a regole

dispositive combinatorie, ma assume lo statuto del catalogo, dell'elencazione.

Ma più che gli ultimi tentativi potenziali di Queneau, ma interessa

evidenziare le molteplici risoluzioni della sua scrittura che saranno

eredità fondamentale nella attività di Perec, suo discepolo

prediletto, e di Calvino; questa condivisione di opzioni letterarie contribuirà

sensibilmente all'aggregazione di quel nucleo centrale della letteratura

combinatoria che allinea i nostri autori.

E' a Calvino del resto che si deve principalmente la diffusione nel nostro

paese dell'opera di Queneau, con un lavoro costante di stimolazione interpretativa,

che si concreta anche nella traduzione di «I fiori blu». Ed

è lo stesso Calvino a ricordarci il precoce interesse per Roussel.

Il gioco del combinare è un’operazione che ha luogo su un

piano di lettura delle combinazioni: è quest'ultimo dato che fa

parlare Calvino di una prossima morte della figura dell'autore, poiché

«smontato e rimontato il processo della composizione letteraria,

il momento decisivo della vita letteraria sarà la lettura»

Ho

trascorso qualche mese a Parigi, e prendo spesso il metrò per spostarmi

attraverso la capitale, curioso di vedere quella città di cui ho

tanto sentito parlare. Il ricordo è preciso di dove fossi, come

è certo il giorno e il motivo per cui fossi in quel tratto di metrò;

c'erano molti passeggeri, pur non essendoci calca; ero in piedi e non

cercavo nemmeno un posto a sedere se il viaggio non durava intorno al

quarto d'ora. Ad una fermata, nel vagone in cui io sto viaggiando, entra

un tizio, di una certa età, curato e vestito discretamente; non

l'avrei notato se non mi avesse rivolto la parola.

Ho

trascorso qualche mese a Parigi, e prendo spesso il metrò per spostarmi

attraverso la capitale, curioso di vedere quella città di cui ho

tanto sentito parlare. Il ricordo è preciso di dove fossi, come

è certo il giorno e il motivo per cui fossi in quel tratto di metrò;

c'erano molti passeggeri, pur non essendoci calca; ero in piedi e non

cercavo nemmeno un posto a sedere se il viaggio non durava intorno al

quarto d'ora. Ad una fermata, nel vagone in cui io sto viaggiando, entra

un tizio, di una certa età, curato e vestito discretamente; non

l'avrei notato se non mi avesse rivolto la parola.

- Oggi è il 21 marzo, la primavera apre le sue porte… - Comincia

a dire.

- Bella entrata della primavera! – Gli rispondo – Non vede

che cielo fuligginoso, grigio, pesante, irrespirabile?

Lui lascia cadere il discorso e inizia a raccontare una storia che gli

è capitata il giorno prima.

Sono i primi giorni che trascorro a Parigi, il mio primo soggiorno in

Francia, e mi è difficile seguire il francese veloce, smozzicato,

troncato, tipico dei parigini, quindi non sono in grado di ripetere tutto

il suo racconto, ma non nascondo che mi è piaciuto molto.

In sintesi mi sembra che abbia narrata di essere giunto il giorno prima,

in una città in cui si avventura per la prima volta, e subito vede

che tutte le persone per la strada corrono veloci, ognuno sicuro della

propria meta, almeno così gli è sembrato, senza guardarsi

intorno né vedere gli altri; tutti hanno fretta, sono tutti indaffarati.

Anche

lui si lascia prendere dall'ansia e comincia a correre, ma non sa dove

andare, né cosa fare; cerca di chiedere a qualcuno, ma nessuno

lo ascolta.

Anche

lui si lascia prendere dall'ansia e comincia a correre, ma non sa dove

andare, né cosa fare; cerca di chiedere a qualcuno, ma nessuno

lo ascolta.

Ad un certo punto vede un signore e lo apostrofa:

- in questa città tutti corrono, tutti hanno fretta, sembra quasi

che nessuno abbia abbastanza tempo.

- sì, corrono tutti per fare in fretta i loro affari. – Gli

risponde il signore con gentilezza.

- ma perché? Gli chiedo.

- perché correndo riescono a risparmiare tempo.

- e cosa fanno del tempo risparmiato?

- il tempo è denaro, e lo depositano in banca.

- ma allora qui sono tutti pazzi!

- si, - mi risponde sicuro il signore.

- scusi, ma allora anche lei è pazzo?

- no, io non sono pazzo; il signore gentile mi risponde - io sono il banchiere.

Capita spesso invece di rivedere varie volte gli stessi senza casa, o

senza fissa dimora come si usa dire a Parigi, che chiedono soldi, raccontando

la loro presunta storia, sempre sugli stessi tratti del metrò,

specie se si tratta di percorsi lunghi.

Di questi ho ricordi amari e forse un po’ anche sgradevoli e, sarei

bugiardo se dicessi che non mi fanno un po’ paura,c'e' sempre del

ricatto nel loro modo di porsi.

Una certa pena, invece, mi ha fatto un’anziana signora, piuttosto

grassa, mal vestita, che nel vagone si è messa a cantare ad alta

voce; non so dire cosa, non riesco a capire le parole, ma canta male,

non ha certo una voce gradevole. Credo che nessuno le abbia dato nulla,

e lei ha aspettato di scendere alla stazione successiva, si è messa

vicino alla porta, parlando con una signora per dirle che in quel tratto

di metro davvero non erano per nulla generosi, che non riesce a raccattare

niente.

Alla fermata, scendo. Uscendo dalla stazione, vicino ad un albergo, vedo

la polizia che sta arrivando in forze: un furgone, alcune macchine; già

ho incrociato due poliziotti sulle scale, più d'una decina stanno

arrivando mentre uscivamo all'aperto; bell'esempio di efficienza, per

portarsi via un tizio, magro come un chiodo, e che piangeva come un bambino.

Sono ritornato, a Parigi, dopo cinquant’anni esatti, un giorno di

dicembre di cinque anni fa. A Gare de Lyon, aspetto che scrivano il binario

di partenza del mio treno, ho sempre avuto l'impulso ad arrivare molto

prima della partenza, una specie di fobia per l’orario e per il

tempo.

Ho passato qualche tempo nella sala d'attesa, ma a mano a mano che si

affolla sono sempre più inquieto, e decido di uscire. Mi sono ritrovato

nella galleria degli affreschi, per evitare il freddo totale dell'esterno,

verso i binari, ma in modo d’avere il tabellone degli orari sotto

gli occhi. Passa tantissima gente in una stazione; alcuni poi non si spostano

mai dalla stazione, forse la gente che passa costituisce il loro viaggio;ripassi

dopo ore,e gli abitanti di una stazione sono completamente cambiati. Strano

mondo le stazioni, insieme monumentali e brutte, luccicanti e sporche!

Ad un certo punto passa un arabo, ben vestito, con un carrello su cui

trasporta un paio di valige e qualche borsa; si ferma in un angolo, stende

per terra una specie di tappeto leggero, si toglie le scarpe, e comincia

la sua preghiera; continua per qualche minuto, poi si alza, si rimette

le scarpe, sbatte il suo tappetino, e riparte con il carrello.

Parigi, ormai mi è entrata nel sangue, sto imparando a conoscerla.

Incontro Enrico, un amico napoletano giornalista, che mi indica dove poter

mangiare con pochi soldi e il pranzo più economico è il

panino. Mi offre da leggere «Le Figaro» dove ha sottolineato

il titolo di un articolo: «Il panino prosciutto cotto». M’invogli

ad assaggiarlo: è leggero, croccante, ma sparisce in un minuto.

- Ecco perché dev'essere l'espressione dell'istantaneità.

– Mi dice ridendo Enrico -

Sul sacchetto, in cui è stato infilato il panino, «Si specifica

la cottura del pane, sempre piuttosto sul ben cotto!»

Dopo ci incamminiamo per avenue du Président-Wilson e ci troviamo

a Palais Galliera. Intorno al fontanile centrale e alla scultura di Pierre

Roche, stile 1900, è la massa imponente e elegante non solo del

palazzo ma anche dei tigli, aceri e degli ippocastani.

«Parigi (mi racconta Enrico, che vive a Parigi come inviato da oltre

quindici anni), vive con Londra appieno la grande rivoluzione industriale

dell'800, e dopo la metà del secolo, con Napoleone III, vive una

seconda giovinezza che durerá fino all'inizio del nostro secolo.

I grandi boulevard progettati da Haussman ospitano la vita della Belle

Epoque, Parigi é la culla della cultura europea, del modo europeo

di vedere l'arte, soprattutto quelle figurative. Ecco che tra le imponenti

facciate stile terzo impero e i viali alberati della allora periferia

spuntano come un sogno deliziosi palazzi Art Nouveau, spesso poco piú

che villette, altre volte palazzi di rappresentanza, ma sempre un po'

defilati rispetto alla vita ufficiale.

Ma Parigi non ospita solo decorative palazzine, essa raccoglie nelle sue

viscere non solo di singolo edificio, a livello di quartiere e a livello,

addirittura, cittadino.

È il famoso style Metro di Guimard, che per un breve lasso di tempo

caratterizza l'arredo urbano della Ville Lumiére. Ciò che

rimane oggi, splendide entrate di metropolitana con lampioni in ferro

battuto, é solo una parte del grande progetto di questo geniale

architetto».

Prima di ritornare a Londra dove è stato destinato da due anni,

mi porta a visitare l’ Île-de-France che occupa il cuore della

città ed è situata a trentasette metri, quasi al centro

del Bacino Parigino, sulla Senna, alla confluenza di altre importanti

vie d'acqua quali la Marna e l'Oise; divisa amministrativamente in venti

circondari contrassegnati con numeri progressivi dati in base alla loro

posizione topografica rispetto al Louvre e secondo una spirale che si

sviluppa per circa due volte e mezzo intorno al centro in senso orario.

Tra gli agglomerati più popolosi sono quelli di Argenteuil, Asnières-sur-Seine,

Aubervilliers, Boulogne-Billancourt, Clichy, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret,

Montreuil, Neuilly-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Maur-des-Fossés

e Versailles.

Un

posto di rilievo ha il turismo, risorsa economica di notevole importanza

per l'interesse culturale dell'università e delle scuole di arte

e di scienza, dei numerosi musei e per la bellezza e l'interesse storico

dei monumenti. L'intensità del traffico e l'estensione della città

hanno imposto già da tempo la necessità di servizi pubblici

sotterranei (métro), che oggi si estendono su una rete lunga oltre

duecentotrentacinque chilometri. Ma le vie di accesso all'agglomerato

parigino sono numerose e varie: tre autostrade e ventitre strade nazionali

confluiscono nella città; sei grandi stazioni ferroviarie mantengono

le comunicazioni con altrettanti settori del territorio francese e una

linea ferroviaria corre attorno alla città collegando tra loro

i sobborghi. Per via d'acqua gli scambi commerciali, oltre trenta milioni

di tonnellate di merci annue, si effettuano soprattutto con la bassa Senna

e con il Nord; sulle rive della Senna si succedono, oltre cinquanta porti.

Un

posto di rilievo ha il turismo, risorsa economica di notevole importanza

per l'interesse culturale dell'università e delle scuole di arte

e di scienza, dei numerosi musei e per la bellezza e l'interesse storico

dei monumenti. L'intensità del traffico e l'estensione della città

hanno imposto già da tempo la necessità di servizi pubblici

sotterranei (métro), che oggi si estendono su una rete lunga oltre

duecentotrentacinque chilometri. Ma le vie di accesso all'agglomerato

parigino sono numerose e varie: tre autostrade e ventitre strade nazionali

confluiscono nella città; sei grandi stazioni ferroviarie mantengono

le comunicazioni con altrettanti settori del territorio francese e una

linea ferroviaria corre attorno alla città collegando tra loro

i sobborghi. Per via d'acqua gli scambi commerciali, oltre trenta milioni

di tonnellate di merci annue, si effettuano soprattutto con la bassa Senna

e con il Nord; sulle rive della Senna si succedono, oltre cinquanta porti.

A Parigi ci sono oltre duecento musei, fra cui quello del Louvre, uno

dei più grandi del mondo.  All'arte

egizia e orientale sono dedicati i musei Cernuschi e Guimet, quest'ultimo

fra i più notevoli d'Europa per l'arte cinese e giapponese. All'arte

moderna e contemporanea sono invece destinati il Musée d'Orsay,

il Petit Palais il Musée National d'Art Moderne, parte integrante

del Centre Georges-Pompidou meglio conosciuto come Beaubourg, realizzato

dall'architetto italiano Renzo Piano, che conserva un'eccezionale raccolta

di opere di Matisse, Picasso e Braque e numerose opere rappresentative

delle più importanti tendenze artistiche del dopoguerra; accanto

a questi vanno ancora ricordati il Musée Picasso, aperto nel 1985

nella prestigiosa sede del secentesco Hôtel Salé, che presenta

un vasto insieme di opere dell'artista e il Jeu de Paume, riaperto nel

1991 per ospitare solo mostre temporanee, la prima delle quali dedicata

a Jean Dubuffet, esponente di spicco della pittura francese moderna.

All'arte

egizia e orientale sono dedicati i musei Cernuschi e Guimet, quest'ultimo

fra i più notevoli d'Europa per l'arte cinese e giapponese. All'arte

moderna e contemporanea sono invece destinati il Musée d'Orsay,

il Petit Palais il Musée National d'Art Moderne, parte integrante

del Centre Georges-Pompidou meglio conosciuto come Beaubourg, realizzato

dall'architetto italiano Renzo Piano, che conserva un'eccezionale raccolta

di opere di Matisse, Picasso e Braque e numerose opere rappresentative

delle più importanti tendenze artistiche del dopoguerra; accanto

a questi vanno ancora ricordati il Musée Picasso, aperto nel 1985

nella prestigiosa sede del secentesco Hôtel Salé, che presenta

un vasto insieme di opere dell'artista e il Jeu de Paume, riaperto nel

1991 per ospitare solo mostre temporanee, la prima delle quali dedicata

a Jean Dubuffet, esponente di spicco della pittura francese moderna.

Bibliografia

R. Minguet, Géographie industrielle de Paris, Parigi,

1957;

P. Lavedan, Histoire de Paris, Parigi, 1960;

P. M. Duval, Paris antique, des origines au IIIe siècle, Parigi,

1961;

G. Piccinato, L'architettura contemporanea in Francia, Bologna, 1964;

Autori Vari, R. Gargiani, Parigi. Architetture tra purismo e Beaux-artes

1919-1939, Milano, 1989.

P. A. Touchard, Histoire sentimentale de la Comédie-Française,

Parigi, 1955.

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG