Nella categoria: HOME | Letture stravaganti

Il romanzo I promessi sposi è un totem letterario, intorno al quale danza la tribù dei letterati italiani.

Ciò non soltanto perché, come tutte le pregevoli opere d’arte, è soggetto alle mutazioni storiche della cultura, ai giudizi e pregiudizi di ideologie contrapposte ed alle contingenti oscillazioni del gusto, per cui sempre i critici si esercitano nelle sue interpretazioni e valutazioni; ma anche perché gli è toccato in sorte d’essere strumento per l’educazione linguistica e morale di un popolo, compito più confacente ai testi sacri, alle epopee e alle costituzioni che ad un romanzo. Siccome una volta fatta l’Italia – per dirla con D’Azeglio – bisognava fare gli Italiani, si pensò (e fu lui stesso a farlo pensare, poiché da senatore presiedette la commissione parlamentare che doveva risolvere la questione) che la lingua usata da Manzoni, il toscano, potesse andar bene per tutti, da Courmayer a Noto; perciò I promessi sposi diventò il libro di testo con cui la scuola del Regno d’Italia, e poi della Repubblica, fece velleitariamente insegnare ed imparare la lingua italiana, nonché inculcare i presunti valori religiosi e morali della civiltà italiana che in quel testo si rappresentavano. E’ evidente che l’improvvida missione assegnatagli è fallita, dato che una lingua italiana unitaria s’è formata e diffusa in altro modo, grazie soprattutto alla televisione nell’epoca post-bellica, e di quei valori mi pare sia rimasta appunto solo la presunzione (altrimenti, ad esempio, non si capirebbe perché le leggi dello stato italiano ricordano così tanto le grida ampollosamente citate dal dottor Azzeccagarbugli, sia per lo stile artificioso che per l’inefficacia). Tuttavia, anche se la lettura integrale del romanzo non è più imposta dai programmi scolastici ministeriali, si continua ad imporla a giovanili schiere di riluttanti lettori, ancora ritenendola mallevadrice di gratificanti esperienze letterarie e di formazione civica; ed è soprattutto per questa sua impropria funzione edificante che il romanzo è stato oggetto di critiche severe, da Carducci a Croce, da Moravia alla Neoavanguardia.

Divenuto quindi, suo malgrado, una sorta di manuale edificante per una italianità forse mai esistita ma sicuramente inesistente oggi, dovremmo liberarlo da questo asfittico ruolo, magari lasciandone da parte l’ipertrofia religiosa ed aprendone la lettura a percorsi più complessi, intrecciati nell’ intrigante prospettiva scettica e ironica che accompagna la narrazione, probabilmente la caratteristica più attuale del romanzo. Ad esempio sulla somiglianza tra le parole conclusive del folletto Puck in Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e quelle di Manzoni nell’epilogo del romanzo. O rintracciando nelle pieghe della storia l’ombra di Giobbe, cioè il problema dell’esistenza del male, di cui enigmaticamente il responsabile è Dio e che nella storia delle vicissitudini di Renzo e Lucia pur rimane irrisolto.

Il testo narrativo è un rete di temi, azioni, descrizioni, che s’innesta in una più ampia ragnatela letteraria e culturale, spesso senza che l’autore ne sia consapevole; può accadere quindi che un qualche filo di quella rete, una “piccola vena narrativa” (così la definiva Roland Barthes in S/Z), dischiuda al lettore recondite inferenze testuali, involucri di senso inattesi, tracce di un ipertesto culturale; specialmente se è provocato dai giochi di prestigio narrativi di cui Manzoni è maestro.

Come accade con la straziante scena di Cecilia, nel XXXIV capitolo del romanzo, quello in cui Renzo vaga per le vie di Milano appestata.

I promessi sposi è, alla lettera, il racconto di uno spaesamento: la costrizione dei due protagonisti all’allontanamento dal proprio paese, dalla dimensione familiare del cronotopo idilliaco, per ritrovarsi in un ambiente estraneo ed ostile; tuttavia mentre Lucia si muove in un ambito chiuso (il convento, il castello dell’Innominato, la casa di Donna Prassede) Renzo deve affrontare lo spazio sociale della città, con le sue convulsioni violente, le prepotenze e le sofferenze, i conflitti sociali e gli abusi del potere, che lo costringeranno alla fuga per strade incognite; perciò progressivamente assume le sembianze dell’eroe cercatore e del picaro, impegnato nella propria odissea. Quindi anche lui, come Ulisse, dovrà cimentarsi in una sorta di angosciante discesa agli inferi: il cammino per le strade di una città stravolta, devastata dalla peste, una via crucis tra dolore, orrore e crudeltà.

E mentre incede atterrito tra fetori e lamenti, cadaveri e miserabili sopravvissuti, gli capita di assistere ad una scena di sublime tragicità:

Scendeva dalla soglia d’uno di quegli usci, e veniva verso il convoglio, una donna, il cui aspetto annunciava una giovinezza avanzata, ma non trascorsa; e vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale: quella bellezza molle a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante; gli occhi non davan lacrime, ma portavan segno d’averne sparse tante; c’era in quel dolore un non so che di pacato e di profondo, che attestava un’anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che, tra tante miserie, la indicasse così particolarmente alla pietà, e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito ne’ cuori.

Portava essa in collo una bambina di forse nov’anni, morta; ma tutta ben accomodata, co’ capelli divisi sulla fronte, con un vestito bianchissimo, come se quelle mani l’avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo, e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva; se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull’omero della madre, con un abbandono più forte del sonno: della madre, ché, se anche la somiglianza de’volti non n’avesse fatto fede, l’avrebbe detto chiaramente quello de’ due ch’esprimeva ancora un sentimento.

Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però d’insolito rispetto, con un’esitazione involontaria. Ma quella, tirandosi indietro, senza però mostrare sdegno né disprezzo, «no!» disse: «non me la toccate per ora; devo metterla io su quel carro: prendete». Così dicendo, aprì una mano, fece vedere una borsa, e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò: «promettetemi di non levarle un filo d’intorno, né di lasciar che altri ardisca di farlo e di metterla sotto terra così». Il monatto si mise una mano al petto; e poi, tutto premuroso, e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato, che per l’inaspettata ricompensa, s’affacendò a far un po’ di posto sul carro per la morticina.

La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco, e disse l’ultime parole: «addio, Cecilia! riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restar sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli altri». Poi, voltatasi di nuovo al monatto, «voi», disse, «passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola». Così detto, rientrò in casa, e, un momento dopo, s’affacciò alla finestra, tenendo in collo un’altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere; poi disparve. E che altro poté fare, se non posar sul letto l’unica che le rimaneva, e mettersele accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade insieme col fiorellino ancora in boccio, al passar della falce che pareggia tutte l’erbe del prato.

La scena non è pura invenzione, Manzoni trovò nel De pestilentia di Federigo Borromeo la scarna descrizione della morte di una bambina di nove anni che la madre non volle fosse toccata dai monatti, a cui disse di tornare la sera per prendere anche lei; lui la elaborò, dando un nome alla bambina e aggiungendovi un’altra figlia morente con la madre, ma soprattutto, con una straordinaria maestria narrativa, intese raffigurare liricamente un dramma; un dramma in cui credo consista veramente il “sugo della storia”, difforme da quello consolatorio e fideistico con cui il romanzo si congeda.

E’ un episodio narrativo complesso, che cela un ganglio di senso sovradeterminato da molteplici pertinenze, interne ed esterne al testo.

Ad esempio si deve rilevare l’uso del polisindeto avversativo, che dà quasi l’impressione d’un ritratto in chiaroscuro, che Manzoni ha già usato nel descrivere la monaca di Monza, ricorrenza che ci dispone al confronto, al riconoscimento di un’antiteticità esistenziale e caratteriale; infatti mentre sul volto della madre“traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione, e da un languor mortale”, quello di Gertrude “faceva un’impressione di bellezza, ma d’una bellezza sbattuta, sfiorita e, direi quasi, scomposta”; due donne comunque provate dalla vita, una però gravemente composta nel proprio rassegnato dolore, l’altra marcata dalla propria disperata perversione. Così come la spietata conclusiva similitudine vegetale rimanda all’altra similitudine della vigna di Renzo, descritta nel capito precedente a questo della peste milanese, anch’essa servita a Manzoni per rappresentare la presenza del male nel mondo; tuttavia lì è il narratore onnisciente che interrompe la narrazione con una digressione dal fine morale, qui il narratore diviene esterno per lasciare che il lettore assuma il punto di vista di Renzo commosso spettatore di quella scena angosciosa.

Ma soprattutto il brano conferma la capacità icastica dello scrittore, l’abilità di dipingere con le parole paesaggi e ritratti. Ad esempio, ancora una volta, la minuziosa descrizione di Gertrude che scivola dal volto all’abito, soffermandosi infine sulla piccola ciocca di capelli che spunta dal velo del soggolo, indizio della sua insofferenza monastica; o il veloce tratto espressionistico con cui è raffigurato “il vecchio mal vissuto” che durante l’assalto alla casa del vicario di provvisione agita con intento omicida corda e martello “contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica”: sembra uscito da un quadro di Caravaggio. Di questa abilità espressiva di Manzoni, del suo stile “pittorico” si è già trattato: I promessi sposi fu infatti definito in uno studio critico dell’opera un “romanzo per immagini” (e d’altronde proprio Manzoni volle che l’edizione definitiva, la Quarantana, fosse illustrata dal pittore Francesco Gonin, realizzando di fatto una sorta di prototipo della graphic novel); ma fu Gadda, nel 1960, a dichiarare per primo (in occasione della sua difesa di Manzoni dall’accusa di “realismo cattolico” avanzata da Moravia) questa sua caratteristica, associandola appunto a Caravaggio. Tale associazione, così come l’ha posta Gadda, non è molto plausibile, poiché all’epoca della composizione del romanzo Caravaggio era poco conosciuto, non ce n’era ancora stata la rivalutazione novecentesca di Roberto Longhi, per cui è improbabile che Manzoni ne avesse una conoscenza tale da poterne essere influenzato; tuttavia c’è, come vedremo, benché si realizzi in modi più complessi e clandestini.

Leggiamo la descrizione del cadavere della bambina in braccio alla madre: appoggiata a lei, come fosse viva, ma con un braccio che pende, afflosciato:

una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza.

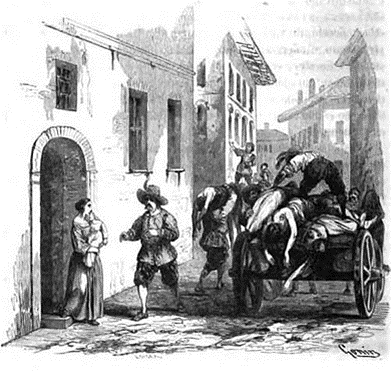

E così la raffigurò Gonin, certamente con l’assenso di Manzoni, che ne dirigeva e controllava l’opera (infatti rifiutò la prima collaborazione con Francesco Hayez, proprio perché il pittore voleva lavorare in modo autonomo).

E così la raffigurò Gonin, certamente con l’assenso di Manzoni, che ne dirigeva e controllava l’opera (infatti rifiutò la prima collaborazione con Francesco Hayez, proprio perché il pittore voleva lavorare in modo autonomo).

La scena è dunque vista con gli occhi di Renzo, come l’autore si premura di avvertire:

il suo sguardo s’incontrò in un oggetto singolare di pietà, d’una pietà che invogliava l’animo a contemplarlo; di maniera che si fermò, quasi senza volerlo.

Sia stata una scelta, consapevole del riferimento che innesca, o l’incosciente emersione di un pensiero latente, comunque Manzoni, mostrandoci Renzo come uno spettatore che contempla la rappresentazione sentimentale della pietà, ci dà un indizio essenziale: ci induce a pensare alla Pietà di Michelangelo. Un indizio talmente preciso che Cecilia e sua madre quasi replicano la postura di Maria e Gesù; soprattutto è eguale la posizione del braccio abbandonato nell’inerzia della morte.

Michelangelo, Pietà

Michelangelo, PietàL’evidente relazione tra la Pietà michelangiolesca e quella che potremmo definire la Pietà manzoniana fornisce una speciale chiave ermeneutica, perché la statua di Michelangelo è anche la straordinaria tessera di un mosaico artistico, culturale e storico, entro cui, quindi, dev’essere inserita la scena di Cecilia: è la versione rinascimentale di una pathosformel.

Fu Aby Warburg, inaugurando un nuovo modo d’intendere l’arte, ad elaborare il concetto di pathosformel e ad individuarne dei modelli (ad esempio la morte di Orfeo), che riportò nella sua ingegnosa opera Mnemosyne. Si tratta di un’immagine archetipa nata nell’antichità, che rappresenta essenziali comportamenti umani dalla forte carica emotiva e si condensa in una forma che assume portata universale e permane nel tempo, depositandovisi come un sedimento che può riaffiorare in diverse epoche storiche, come accadde nel Rinascimento, offrendosi come espressione di sentimenti vitali, magari diversi da quelli originari, talvolta perfino opposti. Così succede che l’immagine del Cristo morto si sovrapponga a quella di un personaggio della mitologia pagana.

Infatti la genealogia della Pietà vaticana ha due riferimenti complementari, uno prossimo all’arte rinascimentale e uno remoto, riposto nella classicità. Il primo è il vesperbild: un tema iconico popolare diffuso nel Trecento nell’Europa centrale e successivamente in Italia settentrionale, geograficamente contigua, realizzato in piccole sculture lignee o di terracotta, con scopo devozionale.

L’influenza sull’opera di Michelangelo è palese; ma ve n’è un’altra, certamente più rilevante e significativa: la pathosformel della morte di Meleagro.

I racconti mitici sulla vita e le avventure dell’eroe cacciatore sono piuttosto confusi, ma la sua morte dette origine ad uno skhêma, cioè un tema iconico ricorrente nell’arte greca, che nell’antichità si diffuse, replicato in anfore e sarcofagi; ad esempio nel sarcofago di Palazzo Doria a Roma, del II sec. d.C, decorato con un bassorilievo che rappresenta scene del mito, o il bassorilievo del III sec. d.C dei Musei Capitolini, che rappresenta il trasporto del cadavere di Meleagro.

Benché la formazione del vesperbild sia indipendente dallo skhêma della morte di Meleagro, derivato piuttosto dalla nuova religiosità francescana devota all’immagine del Cristo ecce homo, sofferente e gravido del dolore del suo destino, si può ipotizzare che vi sia tra essi qualche sotterraneo legame a noi ignoto; comunque la rappresentazione rinascimentale abbandona la rigidità delle forme del vesperbild, adatta a fini devozionali, per costruire piuttosto un complesso dramma sentimentale, che appunto trova disponibile una “formula patetica”. A renderla disponibile fu Leon Battista Alberti, che nel II libro del De pictura indicava:

Lodasi una storia in Roma nella quale Meleagro morto, portato, aggrava quelli che portano il peso, e in sé pare in ogni suo membro ben morto ogni cosa pende, mani, dito e capo; ogni cosa cade languido; ciò che ve si dà ad espriemere uno corpo morto, qual cosa certo è difficilissima, però che in uno corpo chi saprà fingere ciascuno membro ozioso, sarà ottimo artefice.

Questo riferimento, sicuramente rivolto a uno di quei sarcofagi di cui si è detto, fu accolto e sviluppato dagli artisti rinascimentali, non solo da Michelangelo ma anche da Signorelli e Raffaello, poi da Pontormo e Caravaggio (ed ecco quindi rintracciato l’ effettivo legame con I promessi sposi), diventando un soggetto iconografico ricorrente che, come Warburg aveva rilevato, si presta alla rappresentazione di situazioni e sentimenti diversi e perfino inversi rispetto all’origine.

Raffaello, Deposizione di Cristo

Raffaello, Deposizione di Cristo Caravaggio, Deposizione di Cristo

Caravaggio, Deposizione di CristoQuel corpo abbandonato, quel braccio languidamente pendente, quella scioltezza mortale, divennero dunque l’emblema della morte e della compassione, anche oltre la sfera religiosa, come nel Marat di David e la Morte di Chatterton di Wallis:

J. L. David, La morte di Marat

J. L. David, La morte di Marat H. Wallis, La morte di Chatterton

H. Wallis, La morte di ChattertonE infine, con Manzoni, ha trapassato i confini dell’arte per entrare nella letteratura. Per diventare – io suppongo – il baricentro ideologico del romanzo.

La morale della storia di Renzo e Lucia espressa nell’epilogo dell’opera pare di una sconcertante banalità:

Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perché ci si è dato cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, c’è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia.

Ci sarebbe da restare delusi a pensare che si trovi in questa morale didascalica il significato d’una storia così complessa; ma ancora una volta occorre che l’interpretazione si confronti con l’onnipresente ironia manzoniana, rivelata in quella frase incidentale: “benché trovata da povera gente”, che addita la necessità di farla slittare verso un altro piano di senso, come quando commenta il monologo di Lucia che sta nottetempo fuggendo da casa attraversando il lago di Como: “Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia”; o quando sposta il punto di vista narrativo abbandonando Renzo per descrivere la sua vigna inselvatichita: “e forse non istette tanto a guardarla, quanto noi a farne questo pò di schizzo”. Insomma Manzoni abbassa il tono, sceglie un registro lessicale popolare, offre un’apostrofe in versione minore, ma implicitamente ci avverte che la questione è ben più complessa, che l’esistenza del male è un enigma che non si può sciogliere ma soltanto accogliere in sé, prostrandosi innanzi alla volontà divina. Ecco il vero “sugo della storia”, la conclusione inquietante che traluce dietro l’epilogo quasi fiabesco del romanzo.

Perché infine, al di là della irrazionalità, malignità e irresponsabilità umane, che ci sia il male nel mondo e nella storia non è dato comprenderlo, così come incomprensibile è l’ermetica azione provvidenziale di Dio. Dunque solo la pietà è possibile: ovvero (secondo i molteplici sensi della parola “pietà”) compassione, rassegnazione, devozione.

Perciò – suppongo – il riferimento michelangiolesca, la quasi ecfrastica scena del cadavere di Cecilia, perturbante soglia di un funesto mistero come Cristo, e sua madre, disperata replica di Maria che si carica del dolore del mondo, rappresenta l’autentico focus del racconto, la manifestazione della dignità della sofferenza, la volontà di sopportazione, la severa rassegnazione che sono l’unica risposta al volere divino. Con una differenza essenziale, tuttavia: che Cecilia e sua madre, a differenza di Cristo e la Madonna, sono solo esseri umani; dunque a loro si addice non la Passione di Cristo bensì la passione tutta umana di Giobbe.

Giobbe è l’uomo giusto che soffre per l’imperscrutabile volontà divina, che non comprende il perché del suo strazio e dunque grida il suo dolore al cospetto di un Dio assente e indifferente; è un grido che risuona sempre e ovunque, sul Calvario e ad Auschwitz. Perciò, benché si perda nello sfondo mitico ed arcaico di una religione nascente, la sua perturbante figura è sempre attuale, poiché insopprimibile è la domanda sulla ragione del dolore; infatti molteplici sono le riflessioni moderne su Giobbe: Voltaire, Kierkgard, Jung, Otto, Jaspers, Bloch, ecc., fino al Cacciari di Della cosa ultima, così come numerose sono le sue incarnazioni letterarie, dall’Islandese delle Operette morali di Leopardi al K. di Il processo, dal Mendel Singer del Giobbe di Joseph Roth al Yossl Rakover di Yossl Rakover si rivolge a Dio di Kvi Kolitz. In quest’ultimo brevissimo testo (che ha una storia singolare, dato che inizialmente lo si ritenne un manoscritto ritrovato tra le macerie del ghetto di Varsavia, scritto da un anonimo combattente ebreo durante l’assedio) il protagonista dialoga con Dio, così come fece Giobbe, e infine pronuncia queste parole:

Il sole tramonta e io Ti ringrazio, Dio, perché non lo vedrò più sorgere. Dei raggi rossi piovono dalla finestra: il pezzetto di cielo che io posso vedere è fiammeggiante e fluido come un flusso di sangue. Tra un’ora, al massimo, sarò riunito a mia moglie, ai miei figli e ai migliori dei figli del mio popolo, in un mondo migliore, in cui i dubbi non domineranno più e Dio sarà l’unico sovrano. Muoio sereno, ma non soddisfatto; da uomo abbattuto, ma non disperato; credente, ma non supplicante; amando Dio, ma senza dire ciecamente: Amen.

Che un po’ sono simili a quelle che la madre di Cecilia rivolge al monatto:

passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me, e non me sola

in cui si esprime la stessa dignitosa rassegnazione che accoglie la volontà divina, per quanto essa possa apparire incomprensibile ed ingiusta.

Manzoni forse non poteva o non voleva addossare alle figure dei due ingenui e sprovveduti giovani Renzo e Lucia tale gravissimo strazio morale, dunque ha scelto di concentrarlo in quella scena pietosa, emblema del dolore a cui l’essere umano è destinato.

Nella madre di Cecilia e nella sua volontà di dare tratti umani alla disumanità della morte si può riconoscere l'unica possibile risposta al caos della natura e della realtà. La coscienza umana, in quanto creatrice di civiltà, è in grado di opporsi al dominio delle pulsioni e delle barbarie.

Tiziano Gorini (Livorno, classe 1953), ha trascorso una vita estenuandosi nel provare ad insegnare Lingua e letteratura italiana e Storia; all'insegnamento ha sempre affiancato la ricerca, spaziando dalla critica letteraria all'epistemologia, dalla storia della scienza alla pedagogia. Ha pubblicato con M. Carboni e O. Galliani Le stanze di Ophelia, il manuale di storia della letteratura Excursus e Il professore riluttante. Di se stesso pensa di essere una brutta copia dell'uomo rinascimentale, perché come gli umanisti del Rinascimento girovaga tra i molteplici campi della conoscenza e dell'arte, ma - a parer suo - con mediocri risultati. Nel tempo libero soprattutto legge e scrive, altrimenti se ne va a contemplare il mare e le nuvole.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG