Nella categoria: HOME | Letture stravaganti

Quanta fatica si fa ogni volta per spostare tutto al di qua o al di là

(Daniele del Giudice, Lo stadio di Wimbledon)

Le Cinque Terre - il naturale sfondo delle poesie di Ossi di seppia - io le conosco bene: ho navigato sotto le loro scoscese scogliere che raccontano lo scontro titanico tra le rocce apuane e le toscane, ho ormeggiato la barca nei loro porticcioli (e ancora mi intristisce il ricordo dell’alluvione che devastò quello di Vernazza, dove in un languido crepuscolo brindai à la vie con un bretone approdato lì dopo aver navigato nei canali francesi e costeggiato le terre provenzali e liguri), mi son messo alla fonda nella baia di Monterosso, da cui intravedevo la casa di Montale, e ne ho percorso gli impervi sentieri, anche quello che inerpicandosi conduce da Vernazza a Monterosso. Perciò le poesie di Ossi di seppia, che di quei luoghi si sostanziano e mirabilmente li raffigurano, destano in me una particolare sintonia emotiva, evocano un paesaggio spirituale che l’esperienza mi ha consentito di condividere con il poeta. Ho perfino la fantasiosa presunzione d’averlo trovato e d’aver camminato anch’io accanto a quel muro sul pendio fuor del paese che forse un giorno a Montale capitò davvero di seguire, poeticamente ispirandolo, tanto che lo elevò a emblema di un fatale scacco esistenziale, a simbolo di un insopprimibile ostacolo metafisico che impone alla vita dell’essere umano di girovagare vanamente dentro un’ingannevole, dimidiata e dolente realtà.

Certamente nell’inventario dei cosiddetti correlativi oggettivi (ovvero l’immagine che incarna un sentimento o un’idea) di Ossi di seppia il “muro” vi appare come il più insistente e consistente: si presenta subito, quasi fosse un esergo, in In limine, nella 3° strofa:

Un rovello è di qua dall’ erto muro.

Se procedi t’ imbatti

tu forse nel fantasma che ti salva:

si compongono qui le storie, gli atti

scancellati pel giuoco del futuro.

Diventa un “muretto” in Gloria del disteso mezzogiorno:

Il mio giorno non è dunque passato:

l’ora più bella è di là dal muretto

che rinchiude in un occaso scialbato.

E sembra quasi assumere il ruolo della siepe di L’infinito leopardiano in Il muro grafito:

Sul muro grafito

che adombra i sedili rari

l'arco del cielo appare

finito.

Ed è, in Non chiederci la parola, la parete scrostata e assolata affianco della quale, scrutato da un inetto poeta, cammina

… l'uomo che se ne va sicuro,

agli altri ed a se stesso amico,

e l'ombra sua non cura che la canicola

stampa sopra uno scalcinato muro!

Ma è soprattutto in Meriggiare pallido e assorto che quest’emblema poetico dispiega pienamente il proprio simbolico senso.

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora si intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia

sentire con triste meraviglia

com’è tutta la vita e il suo travaglio

in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.

Ora quel campagnolo muro coi tipici cocci vetrosi murati all’apice dagli ortolani per impedire furti si è trasformato in una muraglia, un insuperabile baluardo che si erge a custodire l’ignoto, compagno segreto di questa misera vita citeriore a cui è condannato l’attonito viandante. La realistica descrizione del paesaggio ligure, arido e opprimente nella sua arsura abbacinante, insegue minuti infimi particolari naturalistici che offrono allo sguardo avvilite distrazioni, rappresentando una sorta di idillio negativo, in cui non c’è più posto per la bellezza della natura com’era in Leopardi; l’uso ripetuto del modo verbale indefinito e impersonale configura una dimensione statica del tempo, che pare sprofondare in una condizione allucinata, e una sospensione trasognata della realtà; la sonorità aspra del lessico, pregna di dissonanze, consonanze e allitterazioni (che sembrano voler realizzare “rime aspre e chiocce”, come quelle che Dante cercava per descrivere il “triste buco” del Cocito), accompagna fonosimbolicamente il disagio morale che la poesia esprime. Tutto dunque concorre alla conclusiva espressione del risentimento etico del soggetto che si scopre, tristemente meravigliato, prigioniero di una esistenza che non comprende, condannato all’insensatezza della vita, poiché ciò che il senso può conferirle sta, inaccessibile e imperscrutabile, dall’altra parte della muraglia. Di qua c’è soltanto l’ingannevole parvenza di una terra desolata, com’è giudicata la realtà da Montale in tante poesie, ad esempio in Forse un mattino andando in un’aria di vetro:

come s’uno schermo, s’accamperanno di gitto

alberi case colli per l’inganno consueto.

Di qua dal muro, di là dal muro: tra fisica e metafisica, come ormai usualmente si usa definire la poetica montaliana, che dunque è un’ulteriore, disperata, versione di quel dualismo ontologico ed etico che caratterizza il pensiero occidentale sin dai suoi esordi platonici, che, estraendolo dai recessi della mente umana, configura un mondo binario diviso e disgiunto tra apparenza materiale e realtà ideale, immanenza e trascendenza. E all’essere umano null’altro rimane che quel metaforico mesto incedere lungo quel metafisico confine, scrutandone ansioso eventuali cedimenti o varchi, come è detto in I limoni:

Vedi, in questi silenzi in cui le cose

s’abbandonano e sembrano vicine

a tradire il loro ultimo segreto,

talora ci si aspetta

di scoprire uno sbaglio della Natura,

il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,

il filo da disbrogliare che finalmente ci metta

nel mezzo di una verità.

e come, usando però un’altra metafora, si esorta a trovare in In limine, nell’ultima strofa:

Cerca una maglia rotta nella rete

che ci stringe, tu balza fuori, fuggi

È una coincidenza, ma per un lettore come me feconda, che la scena narrativa di Meriggiare pallido e assorto, un uomo alle prese con un muro che è una misteriosa barriera che cela un mondo arcano, si ritrovi in una novella fantascientifica di Arthur Clarke, Il muro delle tenebre.

C’è un sistema solare composto da una stella ed un solo pianeta, che, come la nostra Luna, si muove in rotazione sincrona con la stella; pertanto è diviso tra una parte illuminata, in cui vivono i suoi abitanti, e una perennemente gelida, oscura e deserta. O meglio, così è supposta, poiché è invisibile e inesplorabile, in quanto separata dalle terre abitate da un muro misterioso che si erge altissimo, invalicabile, intangibile, privo di eco. Da tutti è dunque temuto ed evitato, ma Shervane, il protagonista del racconto, ne è invece affascinato, sin da quando, giovinetto, gli apparve da lontano come una grande scura linea all’orizzonte; perciò ne è ossessionato, lo raggiungerà per camminarvi a fianco e cercare vanamente, come l’avvilito viandante di Meriggiare pallido e assorto, un varco; trascorrerà la sua vita a cercare di conoscerne il senso e lo scopo e, infine, escogiterà il modo per salirvi sopra. Interrogando vecchi e sapienti raccoglie le varie storie che si raccontano sul muro: che per un motivo di cui si è persa memoria fu costruito in un’altra era da una razza precedente, che celi la terra originaria da cui i viventi sono giunti, che segni il confine del mondo dei morti, che rinchiuda in sé lo spazio della follia; ma sono solo credenze, immaginosi miti che non possono soddisfare la sua ostinata smania. Quindi, con l’aiuto di un amico architetto che ne condivide il sogno, fa costruire un complesso ed enorme marchingegno che gli consentirà di salire sul muro e poterlo oltrepassare (non gli consentirà invece di tornare indietro, perché l’architetto, quasi temesse ciò che l’amico potrebbe rivelare di quell’aldilà, ne ha progettato la distruzione).

Dunque finalmente Shervane sale sul muro e inizia a percorrerlo, scrutando quel mondo incognito che gli si sta rivelando, ma man mano che prosegue nel suo cammino meravigliato scopre che non è un altro mondo, è il suo: ciò che vede sono le sue terre, i suoi familiari paesaggi, il cielo luminoso. Com’è possibile?

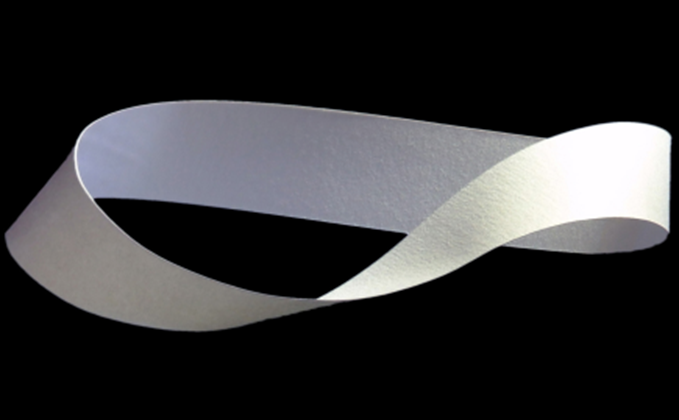

La spiegazione, mentre lui ancora cammina verso non sa cosa, la dà all’architetto uno di quei sapienti che Shervane aveva interpellato e che ha trovato antichi documenti: quel muro enigmatico altro non è che il bordo di un nastro di Moebius.

Il nastro di Moebius è un affascinante ed inquietante oggetto topologico.

La topologia è il campo della matematica che analizza le proprietà della forma delle figure geometriche e della loro deformazione, di ciò che possono diventare se sottoposte a mutamenti e distorsioni; una sfera, ad esempio, può trasformarsi in un cubo, un cono, un cilindro, un parallelepipedo; si tratta di una geometria che non misura ma piuttosto immagina nuovi oggetti, come il toro, una sorta di ciambella originata dalla rotazione di una circonferenza intorno ad un asse complanare, e come, appunto, il nastro di Moebius (chiamato così dal nome del matematico suo ideatore). Ogni superficie geometrica è bilaterale: ha una faccia superiore e una inferiore, oppure una interna e una esterna; invece paradossalmente il nastro di Moebius di faccia ne ha una sola, perché è un cilindro alterato, ovvero il risultato della torsione di una superficie rettangolare in cui l’angolo superiore di un lato è congiunto con quello inferiore dell’altro (si può praticamente realizzarlo con un nastro di carta di cui si uniscono le estremità dopo avergli fatto fare un giro). Tra le due facce di una superficie geometrica non c’è connessione, perché ci sia, cioè perché si possa trascorrere dall’una all’altra, occorrerebbe forarla od oltrepassarne il margine; il nastro di Moebius invece è una superficie non orientabile, con la singolare proprietà di essere percorribile senza discontinuità, senza passare da un “sotto” a un “sopra”, da un “qua” a un “là”, per il semplice fatto che “sotto” e “sopra”, “qua” e “là” non esistono. Se lo si percorresse ci si troverebbe dalla parte opposta, dopo averlo nuovamente percorso saremmo nuovamente sul lato iniziale e così potremmo procedere all’infinito, in una sorta di nicciano Eterno Ritorno.

Maurits Cornelis Escher

Maurits Cornelis EscherUna situazione talmente paradossale che non poteva non stimolare un artista come Escher, grafico poeta dell’ineffabile logico, che il nastro lo raffigurò, nel suo consueto modo eccentrico, eppure anche didattico, poiché ne spiega visivamente la caratteristica; infatti osservando attentamente l’immagine si nota che le formiche poste sulla superficie non stanno camminando su lati opposti, come potrebbe immediatamente sembrare, bensì, al contrario, proseguono una dietro l'altra.

Talvolta è capitato che il nastro di Moebius, con la sua complessità topologica, abbia fornito ispirazione alla letteratura: c’è una poesia di Erich Fried, Topologia, che l’usa come analogia del vincolo amoroso che unisce e confonde i corpi degli amanti, e un’altra, anch’essa d’argomento amoroso, di Luciano Erba, Nastro di Moebius: ma sono riferimenti superficiali, poco più che metaforiche allusioni; nel 1950 invece lo scrittore fantascientifico Armin Deutsch ne fece un mondo parallelo in A subways named Möbius, che narra di un treno metropolitano di Boston che scompare in un misterioso infinito intrigo di binari (nel 1996 il regista argentino Gustavo Mosquera ne trasse un film, in bilico tra fantascienza e thriller, in cui un giovane matematico è alle prese col mistero di un treno scomparso nella metropolitana di Buenos Aires). Ma ritengo che il suo culmine letterario si trovi nella novella Nastro di Moebius di Julio Cortazar, che con la sua perizia narrativa evoca la surrealtà di un altro mondo enigmaticamente coesistente. Il racconto inizia con movenze realistiche: Janet, una giovane turista inglese, nella campagna francese si imbatte in Robert, uno sbandato; è un incontro fortuito e fatale che si conclude con lo stupro e la morte della ragazza; ma dopo quest’evento il testo trapassa dal realismo al surrealismo, penetra in un’altra dimensione, perché Janet dopo la sua morte è risucchiata in un’altra dimensione ultrareale: una sorta di vortice che scorre accanto alla realtà, un mondo diafano, traslucido, incorporeo, in cui la donna vede e sfiora gli eventi reali, li trova e ritrova perennemente, come trova e ritrova Albert, a cui vorrebbe ricongiungersi, per trasformare la loro crudele storia in un incontro d’amore. E prima o poi questo accadrà, perché la loro dimensione è un nastro di Moebius.

Ma torniamo a Montale e a Clarke, alle loro muraglie fisiche e metafisiche. E’ ovvio che ad accostare Meriggiare pallido e assorto a Il muro delle tenebre si rischia l’eresia letteraria: l’uno è un intenso testo lirico, che esprime il male di vivere e la risentita familiarità con l’assurdità del mondo, l’altro una prosa fantascientifica che mette in scena un universo ipotetico con un personaggio protagonista dai tratti piuttosto abbozzati, più curioso che angosciato; inoltre è ben più inquietante e intrigante quel modesto muro d’orto, quella cosa così consueta e banale che pure repentinamente il poeta trasforma in un incombente destino, di quella muraglia generata dall’iperbolico immaginario fantascientifico. Ciò nonostante la suggestione del confronto è tale da farmi osare l’azzardo ermeneutico. Sono consapevole di espormi al rischio di una lettura che, volendo articolarsi nell’intertestualità, potrebbe invece scivolare nella pretestuosità; di fare, come avvertiva Umberto Eco in Lector in fabula, una ipercodifica ideologica, cioè di confondere quel che il testo dice con ciò che io immagino che possa dire o, peggio ancora, di sofisticare l’interpretazione del testo per inseguire le mie speculazioni filosofiche da lettore invadente. O stravagante, cioè extra-vagante, che vaga fuori dai confini della conforme lettura del lettore fedele che vuol corrispondere all’intenzione dell’autore. Ma interpretare un testo letterario è pur sempre una congettura, dunque il suo autore sa che dovrà comunque accettarne l’esito, se e quando il suo lettore lo farà rivivere con la propria lettura.

D’altronde il processo interpretativo deve sempre ingegnarsi fra tre diversi ma complementari atteggiamenti che la metodica ermeneutica ha distinto: la ricerca dell’intentio auctoris, ciò che l’autore vuol significare, dell’intentio operis, ciò che il testo può significare, anche al di là e nonostante la volontà dell’autore, e dell’intentio lectoris, ciò che il lettore ne arguisce, basandosi sulla propria cultura, le proprie credenze, i propri desideri. In teoria l’intenzione del lettore dovrebbe consistere nel fare una congettura sul senso dell’opera e, nel farla, potrebbe o dovrebbe interrogarsi su quelladell’autore, per poi verificare la validità della propria congettura cercandone nel testo qualche corrispondenza; tuttavia tale tricotomica inferenza è sempre piuttosto composita e perciò l’esito ne è imprevedibile, talvolta arbitrario.

Ebbene, io ritengo che nel caso di Meriggiare pallido e assorto l’intentio auctoris sia di esprimere poeticamente – e Montale vi riesce in sommo modo - la condizione esistenziale dell’essere umano che scopre la propria mondana finitezza, la cui assurdità etica e cognitiva è segnata da quel muro-muraglia che è contemporaneamente testimonianza simbolica di un ostacolo metafisico, ma che l’intentio operis sia più profondamente marcata dalla rappresentazione di un modello ontologico che fonda il mondo come struttura dualistica di immanenza (l’esistente in quanto realtà percepita dall’essere umano) e trascendenza (l’essente al di là della realtà percepita dall’essere umano, dunque un’ulteriore realtà, sovente connotata da aspettative edeniche, ma non è il caso di Montale); perciò, infine, la mia personalissima intentio lectoris, di un lettore stravagante e noncurante del rischio della misinterpretazione, sarà di s-fondare quel modello, offrendo dunque alla poesia un supplementare orizzonte di senso. Per farlo userò la novella di Clarke come una sorta di reagente chimico, un catalizzatore in grado di concedere alla poesia una nuova, imprevista evenienza.

Montale condanna il suo mesto viandante a“seguitare una muraglia”, incarnazione del chorismos che lo separa dal mondo iperuranio, poiché non ha altra possibilità oltre questa deambulante ignoranza; ma se come lo Shervane di Il muro di tenebre anch’egli potesse salire su quel muro, cosa accadrebbe? Fosse un religioso crederebbe d’esser giunto al cospetto di Dio; fosse un metafisico ipotizzerebbe d’essere finalmente penetrato nella dimensione della Verità, come l’uomo liberato di cui narra Platone, che esce dalla caverna abbandonando le ingannevoli ombrose parvenze che là erano per lui la realtà e scoprendo il vero mondo; ma se non è metafisico né religioso, potrebbe infine accorgersi che quest’altro mondo è piuttosto l’esito immaginario di un timore e di un desiderio, è soltanto un’altra prospettiva di questo. Dunque anche il viandante si troverebbe sbigottito a percorrere un nastro di Moebius. Forse scoprirebbe che – come è scritto nelle Upanishad – “questo è quello, questo è nient’altro che quello”.

Quindi esiste la possibilità di sfuggire a questo tormentoso dualismo: al di qua o al di là del muro, pensando il mondo come un nastro di Moebius. Ma come?

Devo alla fervida riflessione di Michel Serres il propizio suggerimento per comprendere come sfuggirvi. Concepire il mondo come una superficie orientabile, un piano con due facce, di cui una è lo spazio fisico noto che noi abitiamo e l’altra l’ignoto metafisico che affascina e inquieta è un modo umano, troppo umano, e semplice, troppo semplice, di rappresentarlo, che inoltre costringe individui meditabondi e tormentati a cercare vanamente, come fa il viandante montaliano, qualche mistico pertugio che li trapassi; piuttosto è uno spazio complesso, composto di luoghi e non-luoghi, stratificato di superfici, segnato da singolarità e snodi che lo irretiscono. Dunque – argomenta Serres, che del marinaio che fu in gioventù ha conservato il gusto per le traversate, filosofiche – non bisogna vivere e pensare come se fossimo di qua o di là, bensì, come scrive in Il mancino zoppo: tra. Entre, nella sua lingua, il francese:

Di fatto, abitiamo sempre due luoghi: quello della fisica, della vita o del mondo, immanente, e questa trascendenza, la cui presenza assente ci assilla, e che cerchiamo senza posa, con ogni mezzo.

Quale ignoranza li separò?

Scomponiamo ancora la parola entre: en resta verso l’interno e trans verso l’esterno; essa dunque designa questa singolarità spaziale, questo chiuso-aperto, questa topologia paradossale…

Sarebbe una stimolante impresa intellettuale inseguire Serres nel fermento delle sue idee (ad esempio il ripudio del metodo e l’elogio della serendipità), dei suoi giochi di parole (ad esempio lo scorrimento semantico da milieu, l’ambiente, a mi-lieu, il luogo di mezzo) e dei suoi arguti riferimenti (ad esempio al forno di Eraclito e alla stufa di Cartesio) ma ci devierebbe dall’argomento (per lui tuttavia il pensiero dev’essere appunto una deviazione); invece – un po’ maliziosamente – rilevo che ha mancato, di poco, lasciando a me l’ultima mossa, la scoperta dell’analogia del nastro di Moebius, fermandosi e limitandosi all’evocazione di una “topologia paradossale”. La quale si sdipana appunto tra immanenza e trascendenza, poiché l’essere umano vive immerso nella realtà, spazio della contingenza, dell’eventualità, dell’attualità, ma contemporaneamente – vedremo perché e come – nell’altro spazio della immaterialità e della (presunta) necessità: una traversata della molteplicità dell’esistente, in un mondo che è come una serra, col vetro solido e traslucido che separa l’interno e l’esterno ma al contempo li mescola, con Hermes, l’anghelos, il messaggero, intermediario tra i due spazi. E notiamo che Hermes reca con sé il caducèo, il bastone con due serpenti aggrovigliati a spirale, che sono il simbolo della conciliazione degli opposti: un simbolo che un po’ sembra richiamare il nastro di Moebius.

L’analogia dell’esistenza come un cammino sul nastro di Moebius consente di intendere la vita come – cito ancora le parole di Serres - un continuo “traballare tra reale e virtuale”; tuttavia se non si vuole trasformarla in una sorta di koan del suono della mano sola è necessario esplicarla ulteriormente, comprendere in che modo la trascendenza sia un tutt’uno con l’immanenza invece che un’altra dimensione, così come sul nastro si scivola tra i bordi senza discontinuità.

Stavolta, ancora una volta, a soccorrermi nel mio bisogno di cognizione è la filosofia poetante di Giacomo Leopardi; infatti in quel cruciale novembre del 1828, quando la sua vita è in bilico, annota nello Zibaldone:

All'uomo sensibile e immaginoso, che viva come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo e immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà con gli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi il suono di una campana; e nello stesso tempo coll'immaginazione vedrà un'altra torre, un'altra campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede, non ode, non sente se non gli oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione.

E’ dunque l’immaginazione che sdoppia il reale, creando la dimensione della trascendenza, che poi dimentica d’esser l’effetto dello sdoppiamento. Montale ha dato forma poetica a tale dimenticanza, cioè ad una soggiacente ontologia connaturata alla sua mente e a tutte le menti degli esseri umani prodotte dalla nostra evoluzione biologica e culturale, attraverso diversi passaggi: la formazione della coscienza di sé e il riconoscimento dell’altro, la consapevolezza della propria e dell’altrui morte, le capacità acquisite di mentire a sé e agli altri nonché di elaborare mappe cognitive, la formazione di credenze animistiche, e soprattutto l’esodo culturale dal mondo naturale; questi ed altri eventi evolutivi hanno partorito quello che lo psicologo Jerome Bruner avrebbe voluto chiamare Homo credens e l’etologo Danilo Mainardi ha definito l’animale irrazionale, un essere che è in grado di concepirsi nella mente un mondo parallelo popolato di immagini e credenze, perché l’esistenza di tale mondo altero è rassicurante, compensa il suo timore della morte, allevia il senso di angosciosa finitudine a cui si è condannato. Questo è il sostrato da cui in seguito, nel trapasso dalla dimensione religiosa alla metafisica, proliferarono le fondamentali antinomie: immanenza/trascendenza, apparenza/realtà, Essere/Nulla, contingente/necessario, visibile/invisibile, corpo/anima, soggettivo/oggettivo, ecc., che predeterminano la nostra cognizione della realtà. Non è soltanto - come potrebbe sembrare - una questione filosofica, perché piuttosto è l’effetto di uno schematismo latente annidato nel senso comune che tende a replicare configurazioni bipolari; per Konrad Lorenz questa propensione a formulare antinomie è addirittura innata, comunque pare proprio una struttura originaria e coattiva con cui interpretare la realtà: ovunque individuiamo dualismi e ovunque, quindi, erigiamo frontiere (simboliche, ideali, concettuali, ma talvolta anche materiali) che separino i loro contrapposti campi: umano e divino, finito e infinito, assoluto e condizionato, vero e falso, esteriore e interiore, dentro il mondo e fuori dal mondo: una mappa cognitiva ed etica che ci impedisca pericolose deviazioni e sottragga alle insidie di un mondo labirintico, riducendo l’inquietante complessità dell’esistente. Peraltro ciò è confermato anche dagli studi neurologici, che con l’uso dei moderni strumenti di indagine hanno constatato che la mente umana non è capace di distinguere a livello subcosciente tra un evento reale e uno immaginario, in quanto nell’atto di immaginare un evento si attivano le stesse aree del cervello che si attiverebbero se quell’evento fosse realmente vissuto; nonché dalla psicologia cognitiva, che ha individuato sin dall’infanzia la tendenza a istituire questo dualismo intuitivo ed illusorio, biologicamente radicato nella mente. Per sfuggirvi, per sostituire il monismo al dualismo, occorre un processo intellettuale che richiede un notevole sforzo di razionale discernimento.

Dunque dovremmo concludere che in Montale questo razionale discernimento non c’è stato, che in Meriggiare pallido e assorto si è limitato alla rappresentazione di una condizione umana universale, senza aver saputo vederne l’ingannevolezza né tanto meno esprimere la possibilità di un’alternativa a quell’angosciante vivere al di qua desiderando l’al di là; non ha immaginato che di qua e di là altro non sono che le parvenze dello scorrimento continuo tra il reale e l’immaginario di un nastro di Moebius.

Forse, davanti a ad una tal critica, Montale si schernirebbe come in Non chiederci la parola, ripetendo che può solo dire “ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”; forse, invece, ci stupirebbe, invocando un lettore più attento, un lettore - come quello che Nietzsche sperava di trovare per sé - “ruminante”, di quelli che leggono lentamente e a lungo riflettono su quello che leggono; perché è possibile che, fuori da quella poesia e dopo la sua composizione, comunque egli abbia avuto l’dea della possibilità del vivere e del pensare tra, piuttosto che qua e là. Sono almeno due gli indizi che possono indurci a crederlo: il primo, piuttosto labile perché la perentorietà del giudizio non è accompagnata da una positiva argomentazione, si trova nell’intervista immaginaria che Montale scrisse nel 1946, dove afferma che “immanenza e trascendenza non sono separabili”; il secondo invece è la poesia Qui e là, in Satura,

Da tempo stiamo provando la rappresentazione,

ma il guaio è che non siamo sempre gli stessi.

Molti sono già morti, altri cambiano sesso,

mutano barbe volti lingua o età.

Da anni prepariamo (da secoli) le parti,

la tirata di fondo o solamente

«il signore è servito» e nulla più.

Da millenni attendiamo che qualcuno

ci saluti dal proscenio con battimani

o anche con qualche fischio, non importa,

purché ci riconforti un «nous sommes là».

Purtroppo non pensiamo in francese e così

restiamo sempre al qui e mai al là.

In Satura il disincanto montaliano deborda verso l’ironia e la parodia, talvolta perfino nella parodia di se stesso, com’è in questa poesia, dove pare che teatralmente si replichi la situazione di Meriggiare pallido e assorto, descritta nell’ultimo verso: restiamo sempre al qui e mai al là, ma è una situazione comicamente segnata dall’equivoco fatale che la lingua italiana consente e quella francese svela: il là è il qui, come in un nastro di Moebius.

Tiziano Gorini (Livorno, classe 1953), ha trascorso una vita estenuandosi nel provare ad insegnare Lingua e letteratura italiana e Storia; all'insegnamento ha sempre affiancato la ricerca, spaziando dalla critica letteraria all'epistemologia, dalla storia della scienza alla pedagogia. Ha pubblicato con M. Carboni e O. Galliani Le stanze di Ophelia, il manuale di storia della letteratura Excursus e Il professore riluttante. Di se stesso pensa di essere una brutta copia dell'uomo rinascimentale, perché come gli umanisti del Rinascimento girovaga tra i molteplici campi della conoscenza e dell'arte, ma - a parer suo - con mediocri risultati. Nel tempo libero soprattutto legge e scrive, altrimenti se ne va a contemplare il mare e le nuvole.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG