Nella categoria: HOME | Teorie letterarie

Riportiamo di seguito le prime battute di un'interessante intervista al Prof. Peppino Ortoleva a cura di Corrado Peperoni (qui Xmp), ricercatore presso l’Istat e Dottorando in Scienze della Comunicazione presso l’Università La Sapienza di Roma, nonché blogger su http://crossmediapeppers.wordpress.com.

• L'intervista

• Nota bio-bibliografia

Xmp: …Professor Ortoleva, benvenuto su CrossmediaPeppers. Prima di tutto grazie per la disponibilità. Vengo subito all’argomento intorno al quale ho voluto intervistarla - il transmedia storytelling – partendo da una definizione piuttosto condivisa nella letteratura sull’argomento: con l’espressione transmedia storytelling si indica quella narrazione che si sviluppa lungo molteplici canali mediali, su ognuno dei quali vengono distribuiti contenuti che forniscono un contributo distinto e specifico alla costruzione dell’universo finzionale. Da Star Wars a Cloverfield, da Le valigie di Tulse Luper ad Avatar, gli esempi riconducibili a questa definizione si fanno sempre più numerosi…quale il suo punto di vista sul fenomeno?

Peppino

Ortoleva:

lo storytelling è transmediale da lungo tempo; pensiamo per

esempio a quel best seller di prima grandezza che fu la Pamela,

o lavirtù premiata di Samuel

Richardson, uscito nel 1740: il suo straordinario successo generò non

solo innumerevoli seguiti apocrifi (e satire)

ma anche opere teatrali tra cui una di Goldoni, innumerevoli stampe e

perfino servizi di piatti ispirati alle vicende di Pamela. Quello

che secondo me dovrebbe essere studiato è piuttosto da un lato

come il racconto si modifichi lungo la strada tra i media che attraversa,

dall’altro le forme di ricezione del racconto stesso, la

loro continuità e le loro differenze.

Da qualche tempo sto studiando

quelli che io chiamo “miti a bassa intensità”, mi

sto cioè occupando delle forme narrative moderne in relazione

al modello classico del mythos, intendendo mythos come una storia che

si presenta al tempo stesso come carica di senso e come in cerca di senso,

e sto cercando di capire come il consumo quantitativamente senza precedenti

di storie (di cui il transmedia storytelling è un aspetto) permette

un diverso “uso” e direi una diversa “metabolizzazione” delle

storie stesse rispetto ai miti presenti in tutte le culture premoderne. È interessante

ragionare su miti a bassa intensità e transmedialità.

Poche settimane fa a lezione per esempio mi soffermavo sulla differente

elaborazione del racconto mitico da parte di diversi media: il cinema

opera un doppio movimento, “cala” il mito in una realtà fisica

riconoscibile (questa era l’intuizione del libro spesso incompreso

di Kracauer sul

film) e insieme trasforma quella realtà in ingrediente, quasi

in parte grammaticale del mito; la televisione quotidianizza il mito,

lo fa vivere in un tempo strettamente parallelo al nostro

Xmp:

assolutamente condivisibile…torno

però sul

tema della continuità con il passato. In fondo l’esigenza

di esplodere una narrazione su molteplici piattaforme mediali ha origini

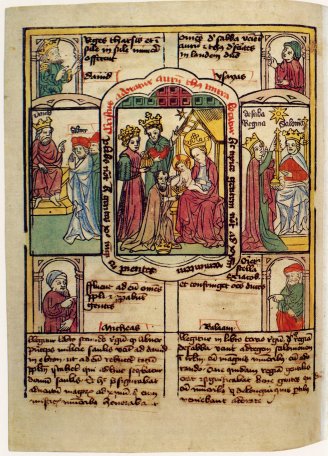

ancor più remote…la trasposizione su quadri, affreschi,

in canti, di passi della Bibbia, se non è riconducibile in senso

stretto alla narrazione crossmediale, (piuttosto ad un adattamento crossmediale:

la storia raccontata è sempre la stessa, ma riadattata su media

diversi) ne condivide la moltiplicazione dei punti d’ingresso

forniti al lettore per introdursi nell’universo narrativo…mi

sembra che lei condivida questa idea che il transmedia storytelling abbia

radici lontane, o comunque non rappresenti una discontinuità forte

con il passato…

Xmp:

assolutamente condivisibile…torno

però sul

tema della continuità con il passato. In fondo l’esigenza

di esplodere una narrazione su molteplici piattaforme mediali ha origini

ancor più remote…la trasposizione su quadri, affreschi,

in canti, di passi della Bibbia, se non è riconducibile in senso

stretto alla narrazione crossmediale, (piuttosto ad un adattamento crossmediale:

la storia raccontata è sempre la stessa, ma riadattata su media

diversi) ne condivide la moltiplicazione dei punti d’ingresso

forniti al lettore per introdursi nell’universo narrativo…mi

sembra che lei condivida questa idea che il transmedia storytelling abbia

radici lontane, o comunque non rappresenti una discontinuità forte

con il passato…

Peppino Ortoleva: certo, nel caso però delle vite dei santi o degli episodi evangelici dobbiamo tenere presente che siamo di fronte a una politica della narrazione, la traduzione delle storie in affreschi ha almeno queste funzioni: a. quella classica della Biblia pauperum, avvicinare il racconto a chi non può leggerlo; b. ricordare che quelle storie sono legate a un’istituzione, la Chiesa appunto; c. “localizzarle” in un preciso spazio fisico, che non solo è della Chiesa ma è anche geograficamente definito. Il problema della tensione tra localizzazione e de-localizzazione dei miti e delle storie è di grande importanza, e meriterebbe un ragionamento a parte. In ogni caso i media moderni sono per loro natura generalmente meno localizzati, a cominciare dalla stampa.

Xmp: venendo appunto ai media moderni e alla tecnologia…se è innegabile che il transmedia storytelling affonda le radici nel passato, è altrettanto innegabile che la liquida pervasività delle tecnologie contemporanee ne ha ampliato in maniera fortissima le reali potenzialità…escludendo i rischi del determinismo tecnologico, è innegabile che la tecnologia sia essa stessa parte e frutto della cultura…quale il suo ruolo nella sempre maggiore diffusione del transmedia Storytelling? e quale il ruolo e l’influenza dell’integrazione orizzontale e verticale delle grandi major dell’entertainment?…in sintesi…quanto la tecnologia e la concentrazione progressiva dell’industria dell’intrattenimento stanno pesando nella diffusione di queste modalità narrative espanse?

Peppino Ortoleva:

Distinguiamo: c’è anche in questo caso una politica della

transmedialità, ispirata a un bisogno di fare rendere il più possibile

un’idea una volta che è diventata proprietà industriale,

e di mantenere il coordinamento su tutti i piani tra i diversi comparti

mediali di una stessa azienda; ma c’è anche una logica diversa

dei differenti media (e non stiamo parlando solo di tecnologie ma di

media con le loro specifiche dinamiche). Questo secondo aspetto a mio

vedere merita una riflessione più approfondita, perché cambiando

i media cambia anche la natura stessa del narrare. Ne accennavo prima,

ma voglio fare un esempio che credo calzante: come si “racconta” con

le immagini? La prima forma di racconto per immagini la vediamo all’opera

nei cicli di affreschi e anche nelle predelle dei polittici gotici e

rinascimentali: è la successione di momenti di una storia, il

problema è che così si narra solo in parte, in parte si

rievoca una narrazione che dev’essere già stata ricevuta

e memorizzata, presumibilmente in forma di parole. In termini di narrazione

popolare è quello che succede in Sicilia con il ciclo dei reali

di Francia, presente in forma scritta anche nelle case di chi sa malamente

leggere, oggetto di racconto (e che racconto: il “cunto” oggi

scomparso era ancora negli anni Cinquanta un mestiere, fatto di parole

dette e a momenti gridate o cantate, di gesti, di oggetti…ci sono

delle bellissime pagine di Roberto

Leydi e se non ricordo male anche di Alan

Lomax in materia), e poi oggetto di rappresentazione diffusa, anzi

mobile sui carretti, ma le storie dei carretti uno che non sapesse chi

erano Orlando e Gano di Maganza non le capiva. Il racconto per immagini

diventa una forma quasi autonoma con il fumetto, e quello che è più impressionante è che

succede in epoca tarda, i

primi fumetti sono coevi al cinema, 1895, non certo perché prima

sarebbero stati tecnologicamente impossibili. Il fumetto contrariamente

a quel che può sembrare presuppone un’alfabetizzazione diffusa,

deve essere guardato e letto insieme.

![]() Leggi

il seguito dell'intervista su http://crossmediapeppers.wordpress.com/2012/01/09/xmp-intervista-peppino-ortoleva-1/

Leggi

il seguito dell'intervista su http://crossmediapeppers.wordpress.com/2012/01/09/xmp-intervista-peppino-ortoleva-1/

![]() Leggi

la seconda parte dell'intervista su http://crossmediapeppers.wordpress.com/2012/01/16/xmp-intervista-peppino-ortoleva-2/

Leggi

la seconda parte dell'intervista su http://crossmediapeppers.wordpress.com/2012/01/16/xmp-intervista-peppino-ortoleva-2/

Peppino Ortoleva (Napoli, 1948) è professore ordinario di Storia e teoria dei media all’università di Torino e presidente di Mediasfera, società di ricerca e produzione culturale. Ha pubblicato oltre un centinaio di lavori scientifici (libri, saggi su riviste, pubblicazioni in volumi collettivi) su media, storia, società; in particolare, si è occupato, con saggi, interventi a convegni, attività professionali, dell’uso dei media nella ricerca storica e nella trasmissione della conoscenza sul passato, e delle conseguenze sociali e culturali dell’innovazione nel campo dei media. Tra i suoi libri si ricordano Mediastoria, net, Milano, 2002, l’Enciclopedia della radio, Garzanti, Milano, 2003 (con B. Scaramucci), Luci del teleschermo. Televisione e cultura in Italia (con Maria T. Di Marco), Electa, Milano, 2004, Le onde del futuro. Presente e tendenze della radio in Italia (con G. Cordoni e N. Verna), Costa & Nolan, Milano, 2006, Il secolo dei media. Riti credenze abitudini, Il Saggiatore, Milano, 2009. Ha tenuto corsi e svolto periodi di ricerca a Sydney, Parigi, Lisbona. È membro del comitato dell’Institut des Sciences de la Communications e dei comitati di supervisione di diverse riviste e istituzioni culturali.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG