di Beatrice Baraldi

Nella categoria: HOME | Articoli critici

• Introduzione

• L'esordio di "Povera gente"

•

La svolta: "Memorie dal sottosuolo" e "Delitto e castigo"

• I grandi romanzi e la polifonia

• Per concludere

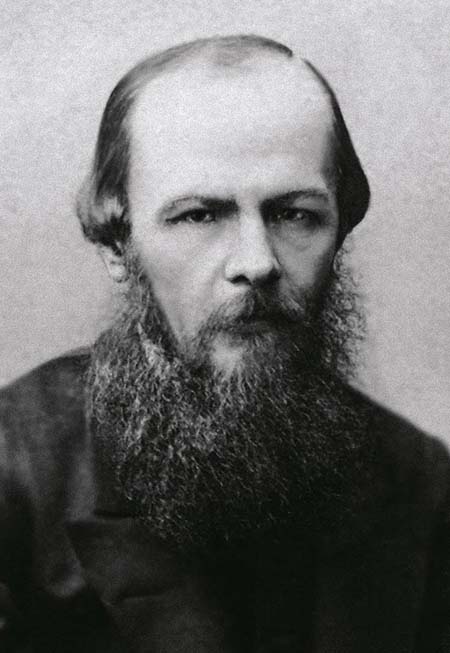

L'attività di Dostoevskij come romanziere inizia nel 1846 e cessa nell'anno della sua morte: 1881. Fin da un approccio superficiale alla sua opera omnia ci si può accorgere di come tra i primi e gli ultimi romanzi sussista un rapporto di progressiva evoluzione artistica e narratologica. Qui di seguito mi soffermerò in particolare su un aspetto che sottolinea questo processo: il dialogo tra i personaggi, le modalità con cui si svolge e il significato che esso sottende prima nei romanzi giovanili, poi nell'opera più matura, prendendo come fonte principale per le mie personali riflessioni un testo fondamentale nello studio sul romanziere russo: "Dostoevkij. Poetica e stilistica" di Bachtin (Einaudi 1968).

La grande originalità di Dostoevskij si manifesta sin dal suo primo romanzo, "Povera Gente" (1846), dove l'autore traccia gli aspetti fondamentali del personaggio caratteristico della sua opera giovanile e della prima maturità, quello, cioè, concepito e definito come processo di coscienza ed autocoscienza assieme. L'individuo dostoevskijano non si limita ad analizzare e giudicare il mondo che lo circonda e le persone con cui ha a che fare, ma anche il suo ruolo in esso e tra di essi, proprio come farebbe un osservatore esterno di se stesso. In questa oggettivazione dell'anima consiste l'autocoscienza. Attraverso questa particolare rappresentazione del personaggio, l'autore si prefigge di indagare la complessità dell'animo umano mostrandone le molteplici sfaccettature in una prospettiva realistica e nel contesto dei rapporti sociali. Ma la vera novità introdotta dal giovane Dostoevskij non consiste tanto nell'aver arricchito i suoi protagonisti del tratto dell'autocoscienza, quanto nell'aver fatto di questa la determinante artistica della loro personalità, laddove, nella tradizione precedente, essa figurava come un aspetto compositivo della loro figura totale al pari di tanti altri. Per questo, quindi, all'autore non importa tanto chiarire chi è il personaggio nel mondo (come testimonia la scarsa presenza di dati biografici riguardanti il passato dei protagonisti), quanto cosa rappresenta il mondo per il personaggio e chi è lui per se stesso. Affidare la caratterizzazione artistica del personaggio esclusivamente al tratto della sua autocoscienza comporta anche modalità di rappresentazione narrativa del tutto particolari, secondo le quali il mondo con cui il protagonista si relaziona, gli individui con cui ha a che fare, tutta la vita , insomma, che lo circonda rientra nell'orizzonte di analisi della sua tormentata autocoscienza, passando così dal piano di rappresentazione dell'autore al piano di rappresentazione del personaggio stesso. Questo spiega la narrazione condotta in prima persona dal punto di vista del personaggio protagonista, caratteristica di queste prime opere, nonché l'impostazione "monologica" della costruzione romanzesca rispetto alla polifonia emergente e caratterizzante le opere della maturità più avanzata.

La grande originalità di Dostoevskij si manifesta sin dal suo primo romanzo, "Povera Gente" (1846), dove l'autore traccia gli aspetti fondamentali del personaggio caratteristico della sua opera giovanile e della prima maturità, quello, cioè, concepito e definito come processo di coscienza ed autocoscienza assieme. L'individuo dostoevskijano non si limita ad analizzare e giudicare il mondo che lo circonda e le persone con cui ha a che fare, ma anche il suo ruolo in esso e tra di essi, proprio come farebbe un osservatore esterno di se stesso. In questa oggettivazione dell'anima consiste l'autocoscienza. Attraverso questa particolare rappresentazione del personaggio, l'autore si prefigge di indagare la complessità dell'animo umano mostrandone le molteplici sfaccettature in una prospettiva realistica e nel contesto dei rapporti sociali. Ma la vera novità introdotta dal giovane Dostoevskij non consiste tanto nell'aver arricchito i suoi protagonisti del tratto dell'autocoscienza, quanto nell'aver fatto di questa la determinante artistica della loro personalità, laddove, nella tradizione precedente, essa figurava come un aspetto compositivo della loro figura totale al pari di tanti altri. Per questo, quindi, all'autore non importa tanto chiarire chi è il personaggio nel mondo (come testimonia la scarsa presenza di dati biografici riguardanti il passato dei protagonisti), quanto cosa rappresenta il mondo per il personaggio e chi è lui per se stesso. Affidare la caratterizzazione artistica del personaggio esclusivamente al tratto della sua autocoscienza comporta anche modalità di rappresentazione narrativa del tutto particolari, secondo le quali il mondo con cui il protagonista si relaziona, gli individui con cui ha a che fare, tutta la vita , insomma, che lo circonda rientra nell'orizzonte di analisi della sua tormentata autocoscienza, passando così dal piano di rappresentazione dell'autore al piano di rappresentazione del personaggio stesso. Questo spiega la narrazione condotta in prima persona dal punto di vista del personaggio protagonista, caratteristica di queste prime opere, nonché l'impostazione "monologica" della costruzione romanzesca rispetto alla polifonia emergente e caratterizzante le opere della maturità più avanzata.

Che valore assume quindi l'Altro in questo contesto in cui tutto sembra ruotare attorno al complesso e sfaccettato mondo interiore dell'unico protagonista, e , soprattutto, con quali modalità si istaura la relazione tra questi e gli individui che lo circondano? Il rapporto con le coscienze altrui è una costituente fondamentale della realtà del personaggio sin dai romanzi giovanili, poiché l'autocoscienza è in Dostoevskij completamente dialogizzata: per concepire se stessi da un punto di vista esterno è necessario immedesimarsi nell'individuo estraneo confrontandosi con esso; soltanto nella relazione comunicativa reciproca si rivela quel che lo stesso autore definì "il realismo nel senso più alto": "l'uomo nell'uomo". In "Povera Gente" e nelle altre opere della prima produzione artistica dell'autore, l'interazione tra il protagonista e gli individui che lo circondano avviene in termini di contrapposizione tra l' "io" e l' "altro", dove quest'ultimo riassume le molteplici coscienze con cui l' "io" entra in contatto nel valore di un unico soggetto estraneo: "Io sono solo, mentre essi sono tutti" afferma l'Uomo del Sottosuolo. Dal momento che non vi sono in "Povera Gente" altri portatori di parola al di fuori dei personaggi protagonisti, il confronto tra questi e la parola altrui avviene anch'esso nei limiti della loro stessa autocoscienza: assistiamo, nelle lettere di Dievuskin, al continuo interrompersi del suo discorso per anticipare ipotetici dubbi, impressioni, interrogativi che le sue parole avrebbero potuto suscitare in Varvara o in un terzo interlocutore ipotetico a cui sembra rivolgersi e che ha valore di una identità socialmente estranea.

Io vivo in cucina, ossia, per essere più esatti dirò: qui accanto alla cucina c'è una camera (e devo farvi osservare che qui da noi la cucina è pulita, chiara, molto bella), (.). Beh dunque non andate a credere, figliola mia, che qui vi sia qualcosa d'altro o che in tutto questo ci sia, non so, un sottinteso, che ecco, per modo di dire, sto in una cucina! Cioè io alloggio sì, insomma, in quella stanzetta, dietro la parete divisoria,ma questo non significa nulla; (.) è vero vi sono alloggi migliori ma la comodità è la cosa principale; e io tutto questo lo faccio per comodità, non andate a pensare che è per qualcos'altro (.)

La svolta: "Memorie dal sottosuolo" e "Delitto e castigo"

Se volessimo tracciare un rapido itinerario della produzione totale di Dostoevskij, potremmo indicare in esso due punti di svolta fondamentali, due veri e propri spartiacque tra i romanzi giovanili ("Povera Gente", "Il Sosia" ) e quelli della maturità ("L'Idiota", "I Demoni", "I Fratelli Karamazov"): "Memorie dal Sottosuolo" (1864) e "Delitto e Castigo" (1866). In "Povera Gente" , ne "Il Sosia" e in altre opere minori antecedenti il '64, l'impegno dell'autore era concentrato nel tentativo di portare in primo piano la figura del "piccolo uomo", ovvero dell' umile impiegato, del reietto, dell'emarginato sociale, non solo attraverso le vicende che lo vedono protagonista (questo già lo fece Gogol ) ma, come abbiamo spiegato, soprattutto attraverso una nuova rappresentazione artistica di esso, che fosse in grado di dispiegare un mondo interiore estremamente sfaccettato e complesso capace di coinvolgere emotivamente il lettore.

Questo scopo non cessa di essere presente anche nei romanzi successivi, ma in questi finisce per passare in secondo piano rispetto all'obiettivo principale prefisso dall'autore: rappresentare il complesso orizzonte filosofico ed etico della propria epoca in tutte le sue molteplici sfaccettature. Attraverso l' Uomo del Sottosuolo e i protagonisti dei grandi romanzi, Dostoevskij vuole affrontare le problematiche ideologiche che contraddistinguono il panorama sociale della Russia sua contemporanea, cause di grandi tensioni. I personaggi diventano dunque veri e propri ideologi, Uomini-Idea, come avremo occasione di approfondire più avanti. A questo proposito Dostoevskij ricorrerà alla polifonia, all' interazione tra diverse voci parimenti valide e approfondite che determina il carattere corale dei grandi romanzi. Ma essa è ancora assente in "Memorie dal Sottosuolo", dove il significato ideologico emerge attraverso il pensiero dell'unico protagonista in una prospettiva monologica e in linea, quindi, con le opere precedenti.

Per riassumere, potremmo quindi affermare che sono due gli elementi che contraddistinguono l'opera matura dai romanzi giovanili:

• Il personaggio ideologo (presente a partire da "Memorie dal Sottosuolo")

• La presenza della polifonia, assente in "Memorie dal Sottosuolo" e appena accennata nel romanzo successivo: "Delitto e Castigo" (1866).

Si deve a Bachtin la definizione di Dostoevskij come creatore del romanzo polifonico: romanzo in cui a noi lettori è permesso entrare in contatto con coscienze ed ideologie differenti che si rendono manifeste l'una accanto all'altra all'interno di quel panorama totalizzante che è la complessità dell'animo umano, realizzando così la "voce viva dell'uomo totale". Così si spiega la tesi di Askol'dov , secondo la quale all'interno del mondo narrativo di Dostoevskij "il malfattore e il santo, che portino fino al limite estremo il proprio personale principio, hanno tuttavia un certo ugual valore proprio nel loro esser persone che si contrappongono alle torbide correnti dell'ambiente che tutto livella" ("La Psicologia dei caratteri di Dostoevskij" Askol'dov ).

Secondo Askol'dov la tesi etica promossa da Dostoevskij all'interno dei suoi romanzi è "Sii persona". È "persona" colui che si distingue per l' assoluta indipendenza dal mondo esterno, dalla società e dalle convenzioni da questa imposte. In questa prospettiva il delitto assume il valore dell'espressione più profonda del vitale problema etico e il castigo l'unica forma della sua soluzione. Delitto e Castigo sono quindi i temi cardini dell'opera di Dostoevskij, dei quali egli si serve per sviluppare la sua tesi etica fondamentale.

Effettivamente nell' omonimo romanzo del '66 troviamo lo sviluppo di questa tesi attraverso le vicende di Raskolnikov, il quale uccide la vecchia usuraia nel tentativo di affermare la propria individualità, portando alle estreme conseguenze il proprio personale principio secondo cui esistono uomini straordinari, ai quali è concesso trascendere le leggi imposte non solo dalla società ma dallo stesso senso comune umano. Dopo la tormentata elaborazione della colpa abbiamo il castigo: il carcere, che assumerà il valore di una vera e propria catarsi, come lascia intendere l'autore nelle ultime pagine dell'opera. Interessante è notare come questo principio personale, quest'Idea che domina Raskolnikov venga da lui interiorizzata e assimilata nel corso di uno sfaccettato e tormentato sviluppo del suo pensiero reso possibile attraverso lo scontro col mondo esterno, realizzato in termini di immediata concretezza. Se fino a "Memorie dal Sottosuolo" veniva filtrato attraverso l'autocoscienza del protagonista, assumendo i caratteri propri di un' astrattezza soggettiva, è a partire da "Delitto e Castigo" che l' Altro inizia ad assumere una propria concreta autonomia in grado così di influenzare se non addirittura stravolgere gli orizzonti di pensiero del personaggio principale. È a partire da "Delitto e Castigo", cioè, che quest' ultimo si rende conto di aver a che fare con un mondo di soggetti, di coscienze e non di oggetti. Si potrebbe obiettare che anche nel romanzo del '64 la condizione tormentata dell' Uomo del Sottosuolo è dovuta in primis al rapporto contraddittorio con l' Altro: è vero, ma il dialogo e il confronto con quest'ultimo non esce dai confini della sua stessa autocoscienza. Non può quindi considerarsi un dialogo vero e proprio poiché non si tratta di un rapporto paritario tra il protagonista e il mondo esterno: il primo ci è presentato e concepisce se stesso come su un piedistallo rispetto agli individui con cui ha a che fare. Di conseguenza, le linee di pensiero fondamentali del protagonista rimangono inalterate da questo confronto, contrariamente che in "Delitto e Castigo", in cui il rapporto di Raskolnikov con la sua Idea fondamentale non solo viene spiegato, ma si sviluppa e cambia forma attraverso lo scambio dialogico con l'Altro. La parabola che dal delitto porta al castigo sarebbe inattuabile se il protagonista non si confrontasse con la parola altrui. Gli uomini in sé sono universi inconclusi che trovano piena realizzazione della loro autenticità solo nell'interazione reciproca. In questo modo viene preannunciato l'elemento polifonico che troverà la sua realizzazione nei grandi romanzi della maturità.

I grandi romanzi e la polifonia

Alla luce di questa forte autonomia assunta dall' Altro, riguardo a "Delitto e Castigo" e ai romanzi successivi potremmo introdurre una fondamentale distinzione che ci permetta di categorizzare e definire meglio i personaggi dostoevskijani: la distinzione tra personaggio artistico e personaggio semantico, ai quali appartengono due funzioni e due tipi di parola differenti.

Ad esempio, in "Delitto e Castigo", dove l'aspetto polifonico è ancora praticamente assente, il solo personaggio protagonista ricopre un'importante funzione semantica: la sua parola è l'unica portatrice di Idea e contiene il significato ultimo del romanzo. I diversi personaggi con cui si relaziona invece, per quanto interessanti e sfaccettati, sono finalizzati alla sola evoluzione dell'intreccio, e possono considerarsi semplici espedienti attraverso i quali il complesso mondo interiore del protagonista si dispiega e si realizza: a questa funzione è finalizzata la loro stessa parola, ed è questo il ruolo riservato soprattutto alle figure femminili, a cui è attribuibile, pertanto, una semplice valenza artistica.

Ne "L'Idiota", "I Demoni" e "I Fratelli Karamazov" , dove la polifonia si impone come aspetto caratterizzante, assistiamo alla compresenza di molteplici personaggi portatori di parole semantiche, di Idee, ciascuna con un valore e un significato proprio, che si confrontano tra loro in un dialogo paritario. Il dialogo in Dostoevskij è quindi il momento di indagine delle coscienze, delle grandi rivelazioni, ma soprattutto del confronto ideologico. Quello del dialogo è un livello indipendente che procede parallelamente all'intreccio, anche se è quest'ultimo, naturalmente, a determinare le circostanze necessarie perché esso si verifichi. Alla differenza tra valenza artistica e semantica del personaggio e della sua parola, possiamo dunque aggiungerne una seconda, tra dimensione artistica (intreccio) e semantica (dialogo)del romanzo, di cui la prima è condizione necessaria per la seconda. Opportuno sottolineare che le due distinzioni non sono corrispondenti: i personaggi artistici non partecipano esclusivamente alla dimensione dell'intreccio, come dialoghi significativi non sono creati dai soli personaggi semantici. I due livelli narrativi, come i due tipi di personaggio, sebbene dotati di un valore qualitativamente differente, interagiscono tra di loro all'interno dell'unitario ed estremamente articolato organismo romanzesco.

Possiamo citare a proposito diversi esempi di dialogo:

• "Delitto e Castigo": dialogo tra Sonja e Raskolnikov (parte 4 cap. 4 ). Dialogo tra un personaggio artistico e un personaggio semantico.

• "I Demoni": dialogo tra Satov e Stavrogin (parte 2 cap.1 par. 7). Dialogo tra due personaggi semantici.

• "L' Idiota": dialogo tra Myskin ed Aglaja (parte 3 cap. 8 ).Dialogo tra un personaggio semantico ed uno artistico.

• "I Demoni": dialogo tra Kirillov e Petr Verchovenskij (parte 3 cap. 6 par. 2). Dialogo tra due personaggi semantici.

• "i Fratelli Karamazov": dialogo tra Ivan e Smerdjakov(parte 2 libro 5 cap. 6). Dialogo tra un personaggio semantico e un personaggio artistico.

L'emergere della polifonia porta con sé due conseguenze principali a livello narratologico:

• Innanzitutto le vicende e i personaggi ci vengono presentati sotto una diversa prospettiva. Se la narrazione, infatti, era originariamente condotta in prima persona dal punto di vista del personaggio protagonista fino a "Memorie dal Sottosuolo", poi in terza persona da parte di un narratore onnisciente in "Delitto e Castigo", ora , nei grandi romanzi, il narratore esterno è tutt'altro che onnisciente: ci presenta i fatti così come appaiono ad un semplice osservatore estraneo alla vicenda. Di conseguenza, non si ha più quell'immersione profonda nella coscienza del personaggio da parte di una voce in prima o in terza persona, tale da poter rendere partecipi noi lettori delle diverse fasi del suo sviluppo interiore e tale da rendere il personaggio in questione l'assoluto protagonista dell'opera. Ora essa è resa manifesta esclusivamente in occasione del dialogo con l'altro, e non nella sua complessa ed articolata totalità, ma in maniera parziale e frammentaria. In questo modo, se in "Delitto e Castigo" la coscienza di Raskolnikov era per noi un libro aperto, difficilmente riusciamo ad immedesimarci in ugual misura in un personaggio de "I Demoni", ad esempio. All'interno di quella straordinaria galleria di personaggi che è quest'ultimo romanzo, nessuno di essi viene definito in maniera più marcata e compiuta degli altri, poiché questo lo porterebbe inevitabilmente su un piano di superiorità, lo collocherebbe su un piedistallo e assieme a lui la sua voce e l'Idea di cui è portatore. Ed è proprio questo che la polifonia esclude: il primeggiare di un' Idea.

• In secondo luogo, la polifonia induce a rappresentare tutto come coesistente, e di conseguenza a drammatizzare sul piano dello spazio anche quei fenomeni il cui svolgimento sarebbe più atto ad una rappresentazione temporale (cioè in divenire) quali quelli legati allo sviluppo interiore dello spirito.

È proprio quest' ultima tendenza unita alla mancanza di introspezione che induce l'autore ad attribuire ad alcuni soggetti con cui il personaggio entra in contatto il valore di incarnazione di determinati aspetti della sua coscienza. Ritroviamo quindi anche nei grandi romanzi il tema del doppio già presente ne "Il Sosia" ma trattato in maniera diversa e con scopi diversi, non come sdoppiamento psicologico del protagonista, ma come mezzo di cui l'autore si serve per dispiegare il mondo interiore dei suoi personaggi.

Il tema del doppio così inteso si manifesta:

• A livello del dialogo. Ad esempio, ne "I Fratelli Karamazov"(parte 4 libro 11 cap. 5), il dialogo tra Ivan e Alesa Karamazov. In questo momento (e solo in questo momento!) Alesa rappresenta la manifestazione concreta di un aspetto della coscienza di Ivan: quella che tenta di provare la sua innocenza riguardo alla morte del padre. Dall'altra parte abbiamo il Diavolo (peraltro risultato di un vero e proprio sdoppiamento schizofrenico del protagonista) che non fa che rammentargli, invece, il suo stato di colpevolezza. Ecco che in questo modo il complesso dialogo interiore che lacera Ivan viene reso manifesto non attraverso le parole dello stesso personaggio, né attraverso un esplicita introspezione nella sua coscienza, ma per mezzo di un efficace e al contempo sottile e raffinato metodo narrativo che permette di trasporre il tormento interiore del protagonista nel concreto del contesto dialogico, in cui i rapporti tra i personaggi sono di natura differente rispetto a quelli intrattenuti durante lo svolgimento delle vicende vere e proprie. A livello dell'intreccio infatti Alesa è un personaggio a sé stante, con una piena autonomia e un insieme di idee proprie, indipendenti se non antitetiche a quelle del fratello. L'universo del dialogo come un universo sospeso sulle dinamiche esperienziali.

• A livello dell'intreccio. In questo caso, rimanendo su "I Fratelli Karamazov" , possiamo citare il rapporto vigente tra Ivan Karamazov e il suo fratellastro Smerdjakov. Se Alesa rappresenta il doppio di Ivan solo a livello del dialogo , Smerdjakov lo incarna anche a livello dell'intreccio: è questi che realizza la sua latente volontà di uccidere il padre, segnando una svolta decisiva nella trama.

In realtà, quest'ultima relazione non è originaria de "I Fratelli Karamazov" ma ricalca il rapporto già presente ne "I Demoni" tra Stavrogin, da un lato, e Petr Verchovenskij, Satov e Kirillov dall'altro. Quest'ultimi, infatti, rappresentano la realizzazione concreta di tre diversi aspetti della multiforme personalità del giovane Stavrogin che ciascuno di loro fa proprio in una prospettiva monologica , portandolo alle estreme conseguenze con effetti devastanti. Essi sono personaggi ideologi, totalmente pervasi da un Idea, posizioni ideologiche particolari sul mondo, mentre Stavrogin, dal canto suo, non crede in niente. Capiamo anche attraverso la sua figura l'importanza dell'Uomo-Idea nell'opera di Dostoevskij: non essendo dominato da alcuna Idea, Stavrogin tenta di indirizzare la sua forza sovrumana e illimitata in diverse direzioni, cercando obiettivi che non conosce neppure lui. È questa indefinitezza interiore a condurlo al suicidio.

Risulta chiaro, quindi, come in Dostoevskij l'architettura romanzesca sia sostenuta da un complesso assetto filosofico, qua appena accennato. Questi non è estrapolato tra le righe dell'opera e ricostruito da una critica di stampo psicoanalitico, come contenuto latente e inavvertito; ma è il pensiero consapevole e studiato che sta alla base dell'attività del romanziere. Asse di invarianza in rapporto al quale la poliedricità strutturale e tematica del risultato letterario può essere ricondotta ad unità sintetica: il romanzo di Dostoevskij può essere concepito come un perfetto ingranaggio composito, di cui ogni costituente è indispensabile per garantirne il funzionamento , osservabile ed analizzabile secondo prospettive diverse, delle quali le teorie che ho qui esposto sono un esempio.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG