Nella categoria: HOME | Articoli critici

"Che è mai l'uomo? Il coraggio fu sempre dominatore dell'universo perché tutto è debolezza e paura."

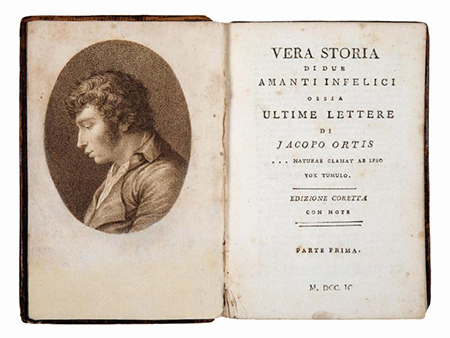

Se dovessimo parlare del romanticismo e di quanto Foscolo sia stato importante per la sua trasmissione in Italia, rischieremo di non finire più e forse anche potremmo rischiare (cosa ancora più grave) di perdere di vista il cuore palpitante dell’opera, il sangue e l’amore che sgocciola dietro ogni parola, insomma rischieremmo ci perderci l’uomo che è stato Foscolo, con le sue sofferenze e le sue angosce. Eppure qualcosa è necessario dire, e allora diremo che il Foscolo e in seguito Leopardi, porta con sé e in sé della poetica romantica quella che possiamo definire come l’etica delle passioni, cioè ogni azione umana viene giudicata e ponderata e difesa, non più in base al suo fine (come era per l’etica cristiana) o in base al raggiungimento di uno scopo (com’era per l’etica rinascimentale, ad esempio per il Machiavelli) ma diventa un’azione fine a se stessa e viene misurata in base alla vitalità che riesce a sprigionare. Dunque in generale possiamo dire che la nobiltà del fine di ogni azione è dovuta e creata e costruita, dall’intensità della passione con cui è voluta; più è potente la passione e più è nobile il fine dell’azione. Nello Iacopo Ortis tutto ciò viene esemplificato da due figure: Odoardo (il rivale in amore) che rappresenta gli uomini mediocri, quelli che seguono la ragione, e Iacopo, l’uomo sublime del sentimento per il quale l’intensità della passione giustifica ogni azione (tanto da portarlo al gesto estremo).

Se dovessimo parlare del romanticismo e di quanto Foscolo sia stato importante per la sua trasmissione in Italia, rischieremo di non finire più e forse anche potremmo rischiare (cosa ancora più grave) di perdere di vista il cuore palpitante dell’opera, il sangue e l’amore che sgocciola dietro ogni parola, insomma rischieremmo ci perderci l’uomo che è stato Foscolo, con le sue sofferenze e le sue angosce. Eppure qualcosa è necessario dire, e allora diremo che il Foscolo e in seguito Leopardi, porta con sé e in sé della poetica romantica quella che possiamo definire come l’etica delle passioni, cioè ogni azione umana viene giudicata e ponderata e difesa, non più in base al suo fine (come era per l’etica cristiana) o in base al raggiungimento di uno scopo (com’era per l’etica rinascimentale, ad esempio per il Machiavelli) ma diventa un’azione fine a se stessa e viene misurata in base alla vitalità che riesce a sprigionare. Dunque in generale possiamo dire che la nobiltà del fine di ogni azione è dovuta e creata e costruita, dall’intensità della passione con cui è voluta; più è potente la passione e più è nobile il fine dell’azione. Nello Iacopo Ortis tutto ciò viene esemplificato da due figure: Odoardo (il rivale in amore) che rappresenta gli uomini mediocri, quelli che seguono la ragione, e Iacopo, l’uomo sublime del sentimento per il quale l’intensità della passione giustifica ogni azione (tanto da portarlo al gesto estremo).

"La fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia; due quarti alla sorte, e l'altro quarto, ai loro delitti. Pur se ti reputi bastevolmente fortunato e crudele per aspirare a questa gloria, pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi?"

Gli aspetti romantici dell’opera sono svariati ma, fin dall’inizio, lo scopo dichiarato del libro ne svela subito uno, ed è l’aspetto più importante per la poetica foscoliana, tanto da trovarlo nei "Sepolcri", ovvero la volontà di rivivere il patrimonio letterario italiano per donargli l’eternità, grazie alla sua opera (si ricordi che per il Foscolo la letteratura vince di mille secoli il silenzio ed è dunque l’unico strumento eternizzante che l’uomo possiede). Per questo motivo l’opera si trova ad assumere una funzione rituale: evocare l’opera dei grandi autori amati attraverso l’uso del loro linguaggio facendo così compenetrare, quasi fosse una maglia, il passato e il presente nella grande ed immensa e quasi vuota atemporalità dell’opera, che è poi la caratteristica della letteratura stessa, quella di essere atemporale. L’unione di passato e presente è continua e sempre palpabile, non solo nella commistione dei linguaggi ma essa si va radicando al principio, condizionando i modelli ispiratori; infatti se da una parte abbiamo la modernità del Werther di Goethe, dall’altra troviamo l’antica classicità di un autore quale Plutarco e della sua opera "Vite Parallele".

"Spogliati dagli uni, scherniti dagli altri, traditi sempre da tutti"

"Spogliati dagli uni, scherniti dagli altri, traditi sempre da tutti"

Ma chi è Iacopo Ortis? Lo stesso Foscolo il quale, come un demiurgo senza più speranze, ha riversato tutti i suoi sogni traditi e le passioni fustigate nel cuore dell’Ortis che le accoglierà come un vaso destinato a rompersi. Quello dell’Ortis è, ad una lettura più attenta e profonda, un doppio suicidio in quanto le ragioni che lo spingono al gesto estremo sono duplici: l’amore impossibile per Teresa e la lotta, ugualmente impossibile, per la patria. E perciò quello che Iacopo cerca e trova nel suicidio è la rappresentazione estrema di ciò che cercano tutti i romantici: l’infinito, la tensione eterna verso di esso, come un chiodo fisso che ormai ha perduto il suo quadro ed è rimasto lì, inchiodato infinitamente alla sua parete. Attraverso il suicidio Iacopo incarna ora la figura dell’eroe o meglio il suo monumento (considerando la stasi del personaggio) che porta su di sé il fardello di valori morali, dunque un eroe tragico destinato fin dalla sua nascita alla morte precoce. La morte è una tema presente in tutta l’opera che si rispecchia nelle persone, nella luna o in una musica lontana e attraverso di essa, Iacopo ci appare per ciò che è: un’anima lacerata condannata a percepire la distanza e la divaricazione tra infinito e finito dove il suicidio diventa, la testimonianza della divaricazione ormai incolmabile tra storia e amore.

Nonostante la morte di Iacopo Ortis, e forse grazie ad essa Foscolo è sopravvissuto alla delusione estrema, all’amore, alla storia, al tempo, ed è riuscito a fare ciò che si era preposto: vincere di mille secoli il silenzio. L’eternità è ormai fissata nel romanzo.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG