Nella categoria: HOME | Articoli critici

Ecco svaniro a un punto,

E figurato è il mondo in breve carta;

Ecco tutto è simile, e discoprendo,

Solo il nulla s'accresce. A noi ti vieta

Il vero appena è giunto,

O caro immaginar; da te s'apparta

Nostra mente in eterno; allo stupendo

Poter tuo primo ne sottraggon gli anni;

E il conforto perì de' nostri affanni.

(“Ad Angelo Mai”, G. Leopardi)

Forse più della Palinodia la piccola locuzione “in breve carta”, nel contesto degli altri versi, avrà contribuito alla creazione dell’idea di un Leopardi antiscientifico e reazionario quando invece è stato chiarito che il recanatese era interessato alle scienze dell’epoca e che la sua polemica verteva soprattutto sull’uso acritico dell’idea di progresso; era convinto che la scienza, senza l’immaginazione, nell’obliarsi nella totalità dei dati e dei fatti, avrebbe smarrito e perduto il ‘suo’ senso per l’uomo. In Zibaldone, 4 ottobre 1821, ad es., prima definisce la scienza della natura come “scienza di rapporti”, in cui il ruolo dell’immaginazione come “ritrovatrice dei rapporti” è fondamentale; poi pone un esempio: di una macchina analiticamente scomposta non è più riconoscibile la funzione.

Certamente è presente in maniera frequente negli scritti di Leopardi la contrapposizione tra “immaginativo”, “ bello poetico”, e il “vero”…ma tra i significati di immaginazione se ne potrebbe interpretare uno, non senza una piccola forzatura, quello di “richiesta di senso” come si dice con la sensibilità di oggi. Comunque, “…in breve carta”, a parer mio, contiene una intuizione profonda del programma futuro epistemologico e scientifico della modernità: si spalancano gli orizzonti complessi del problema della rappresentazione e del passaggio, in ambito geografico e cartografico, da una descrizione iconico-simbolica a una semiosi fondata sull’univocità del segno.

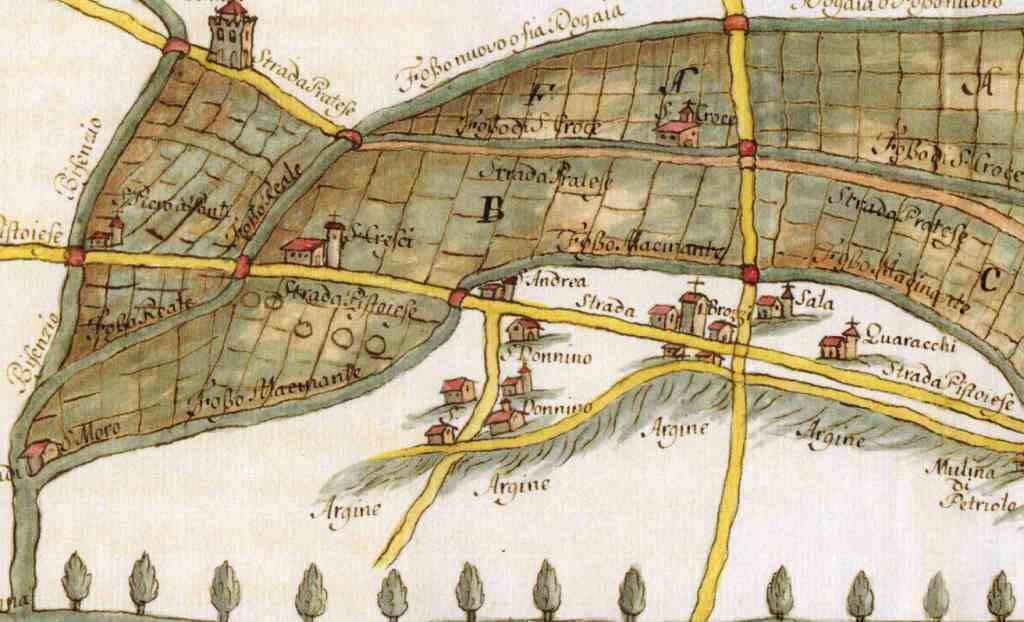

In effetti, nel 1802, si era verificata una grande svolta nel modo di concepire la cartografia e le sue finalità: nel Memorial topographique et militaire, organo dei “Dépot de la guerre”, dall’esigenza di unificare le tecniche, le scale e il linguaggio delle carte emerge chiaramente il progetto di dare alla carta uno statuto proprio espellendo qualsiasi tendenza alla rappresentazione pittorica del paesaggio, escludendo cioè la commistione di planimetria e prospettiva.

Da allora, nella cartografia ottocentesca e novecentesca è prevalsa una visione dello spazio geografico secondo un ordine che è stato definito paratattico per cui “tutte le cose erano al loro posto”, giacché questo modello descrittivo funzionava al prezzo di una straordinaria reificazione della superficie terrestre, da cui gli aspetti simbolici, così come l’agire territoriale che ad essi si lega, vengono progressivamente rimossi. Questo spazio paratattico è il trionfo della giustapposizione sulla connessione e della componente “euclidea” nel progetto cartografico, in quella che con una bella espressione Angelo Turco chiama “fuga verso l’atopia” (come conseguenza di una incomprensibilità del territorio rappresentato sulla carta) vi è la sintesi di una crisi dello spazio paratattico in cui a sua volta si rispecchia un certo malessere territoriale che coinvolge individuo e società.

Da allora, nella cartografia ottocentesca e novecentesca è prevalsa una visione dello spazio geografico secondo un ordine che è stato definito paratattico per cui “tutte le cose erano al loro posto”, giacché questo modello descrittivo funzionava al prezzo di una straordinaria reificazione della superficie terrestre, da cui gli aspetti simbolici, così come l’agire territoriale che ad essi si lega, vengono progressivamente rimossi. Questo spazio paratattico è il trionfo della giustapposizione sulla connessione e della componente “euclidea” nel progetto cartografico, in quella che con una bella espressione Angelo Turco chiama “fuga verso l’atopia” (come conseguenza di una incomprensibilità del territorio rappresentato sulla carta) vi è la sintesi di una crisi dello spazio paratattico in cui a sua volta si rispecchia un certo malessere territoriale che coinvolge individuo e società.

Nel quadro di queste sia pure succinte considerazioni generali, qual è stata la funzione dei cabrei? E perché il loro linguaggio può essere considerato un “idioletto” che in linguistica sta a indicare l’uso linguistico particolare proprio di un parlante o di un piccolo gruppo di parlanti? e ancora, quale significato possono avere per noi?

A partire dal 1600 circa la parola Cabreo indicò l'insieme di tutti i documenti inerenti alle grandi proprietà fondiarie: mappe, strumenti, diritti, servizi, elenco dei beni mobili ed immobili, particelle. I cabrei perdono la loro funzione con l'affermarsi del Catasto, prodotto dal potere pubblico a scopo censuario.

I cabrei , pur mancando della continuità territoriale del catasto, contengono un’enorme massa d’informazioni interconnettibili e costituiscono, per noi, sia pure nella loro naïveté, una sorta di implicita “scienza dei rapporti” del territorio.

Gli agrimensori dell’epoca compongono tavole spesso molto belle, con la definizione dei limiti tratteggiati con inchiostro di china, la colorazione dei campi coltivati o dei pascoli, l’indicazione delle strade poderali, dei sentieri, dei corsi d’acqua, l’estensione dei boschi con la descrizione delle alberature. Esse costituiscono una felice sintesi di abilità pittoriche e cartografiche, utili per una fedele riproduzione delle proprietà in grado di far percepire le forme di organizzazione della campagna. Il cabreo, come una qualsiasi carta geografica, ha una “sua” regola di proiezione che rinvia a “mondi circostanti originari”, a una sorta di babele dei linguaggi locali di misurazione. Ma l’importanza dei cabrei consiste soprattutto nel fatto che nel loro idioletto:

Il dettaglio informativo si spingeva talvolta nella registrazione dei più minuti particolari topografici, che, per la loro inutilità ai fini fiscali, erano invece trascurati dalla selezione dei topografi catastali mentre agli occhi dell’autore del cabreo e del suo committente tali particolari topografici assumevano un’importanza primaria ai fini della gestione dei beni e per questo puntualmente rappresentati. (Cantile)

L’insieme di questi elementi informativi così minuziosi e peculiari di ogni singolo pezzo di territorio rendono queste mappe uniche nella loro singolarità, testimonianze di un passato che la cartografia regolare ha ignorato. Per la costante presenza nella tavola di una sorta di ossimoro visivo tra planimetria e prospettiva, il cabreo manifesta la sua ambigua natura di essere mappa e raffigurazione. In quanto mappa condivide la caratteristica del ricorso a una regola; in quanto raffigurazione basta a se stessa poiché, a differenza della carta, come in un quadro, ci mostra anche un “paesaggio”.

FONTI

FONTI

Antonio Lagrasta (Corato, 01/10/1940) è vissuto al nord e si è trasferito nel 1992 a Monterotondo. Laureato in filosofia, ha insegnato nelle scuole statali. Si occupa di narratologia e di critica letteraria e cinematografica. Per alcuni anni ha condotto corsi di scrittura creativa presso l'Università Popolare Eretina con la speranza di diffondere un maggior rispetto della lingua. Continua a collaborare con l'università affrontando temi come "Il mito e le sue riattualizzazioni", "Fare filosofia attraverso i film", "Un'idea dei Balcani".

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG