Nella categoria: HOME | Articoli critici

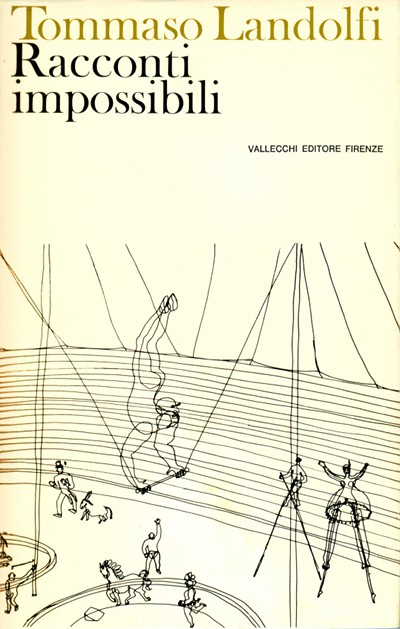

E’ difficile camuffare il proprio imbarazzo, o perlomeno nascondere la titubanza che potrebbe impedire qualsivoglia commento in merito a Tommaso Landolfi, che della critica letteraria ha sempre disprezzato il dogmatismo, la cialtroneria, la boria, ma più di tutto l’insopprimibile e fastidiosissimo bisogno di etichettare; tanto odiò questa mania da persuadere il proprio editore, Vallecchi, a pubblicare la prima edizione dei Racconti Impossibili con il retro di copertina totalmente bianco “per desiderio dell’autore”.

D’altronde, quegli stessi critici che lui definisce “grossolani” sono gli stessi che non si accorsero che il racconto che apre l’opera, La passeggiata, che a una prima lettura pare scritto in una lingua bizzarra e surreale, farcita di parole inventate, è in realtà italiano vero e proprio, per nulla fasullo, semmai arcaico o erudito. A tali critici Landolfi dedica persino un racconto in appendice alla raccolta, Conferenza personalfilologicodrammatica con implicazioni, e un breve testo dal titolo Fatti personali, con cui abbandona il riserbo che l’invenzione letteraria potrebbe concedergli e si rivolge direttamente al lettore, con l’intenzione di fare nomi e cognomi. Ed eccolo che ribatte a Montale circa una certa locuzione che il poeta genovese marchiò di manierismo, e accusa Leone Piccioni, ai tempi (anni ’70) noto critico letterario, di essere un “gerarca televisivo”: senza dubbio un peccato gravissimo per un uomo schivo che della letteratura aveva fatto un mestiere silenzioso e solitario, lontano dai riflettori e dai giornali. Landolfi è sempre rimasto fedele alla piccola casa editrice Vallecchi, con cui non ha mai raggiunto grosse fette del mercato editoriale, complice la scrittura ardua e gli interessi filosofici e linguistici, che ne rendono la lettura un puro atto di volontà, o una ricerca non certo immediata.

Non era questo, d’altro canto, il fine che si proponeva, e che male si sarebbe adattato al temperamento eremitico che condivide con altri scrittori meridionali: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nella cui scrittura circola il medesimo sangue borbonico, forse un po’ altero, di cui il Landolfi, figlio di un aristocratico ciociaro, era tanto orgoglioso. E poi un altro siciliano: Gesualdo Bufalino, uomo altrettanto colto e solitario.

Questa triade letteraria è accomunata dalla scarsa fama che ottennero in vita, e il disincanto con cui rifiutarono il successo; e tale destino fu persino più crudele con Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che morì prima di veder pubblicato il romanzo italiano fra i più letti e amati del Novecento, Il Gattopardo. E la scrittura fu per loro una vocazione monastica, che attraverso l’allontanamento dal frammentato mondo degli uomini concesse loro una vicinanza all’essenza che è negata a chi dissipa il sacro nell’amore per gli onori, gli uomini, le cose. La parola letteraria acquisisce perciò un valore in sé che non richiede alcuna giustificazione, ma è ben lungi dal farsi concettosa, astratta, lirica, bensì è sostanziale, materica, in una parola sola: personale.

E’ proprio la finissima conoscenza delle potenzialità della nostra lingua a garantire a tali autori la possibilità di creare personaggi unici, la cui originalità talvolta neppure è confermata da una descrizione fisica, in quanto è sufficiente la loro parola, il loro linguaggio. I racconti di Landolfi abbondano di dialoghi, perché l’autore non ha alcun bisogno di dilungarsi sull’aspetto dei personaggi – non è certo questa l’essenza -, gli basta lasciarli parlare.

È infatti la parola l’essenza: e le leggi della logica, con le loro assurde contraddizioni, sono le leggi del cosmo, spietate, tragiche, di cui Landolfi ci mostra le falle. Come il professore di un lontano pianeta popolato da esseri immortali, nel racconto Un concetto astruso, che si propone di spiegare cosa sia la morte, e si contraddice, si confonde, sempre sul punto di capitolare. In fin dei conti, a scapito della ritrosia a sciorinare un’etichetta, v’è il sospetto che il Landolfi sia stato un esistenzialista abilmente camuffato, un esistenzialista sui generis. Chissà, forse la sua ricerca linguistica e filologica è stata ispirata dalla celebre frase del padre dell’esistenzialismo Martin Heidegger: “Il linguaggio è la casa dell’Essere”.

Dall'incipit del racconto “Un concetto astruso”:

“Oh, cari ragazzi, siamo arrivati in questo corso a un punto un po’ difficile. Qui i lumi della mia scienza si fanno più che mai incerti. Sarà meglio che parliamo alla buona, ognuno interloquisca se lo crede opportuno e faccia tutte le domande che vuole. Solo, parlate uno per volta”

“Bene, ci piacciono le cose difficili. Avanti professore”

“Eh, andateci piano, questa è la più difficile di tutte. Ma facciamoci coraggio e cominciamo senz’altro. Dunque, cari i miei giovanotti, io devo ora parlarvi della morte”

“Mor-te: che cos’è?”

“Adagio, adagio: io non lo so e forse non posso saperlo”

“O allora?”

“Ma loro lo devono o dovevano sapere, dal momento che hanno o avevano una parola per designarla, ed è già qualcosa”

“Chi loro?”

“Diamine, gli esseri di cui siam venuti discorrendo”

“Gli abitanti di quei mondi remoti che…?”

“Ma sì, loro appunto: vi feci anche vedere o intravedere al telescopio le loro sedi, cioè la loro galassia”

“L’ultima, proprio l’ultima laggiù, come una macchiolina pallida?”

Dall'incipit del racconto “La passeggiata”:

La mia moglie era agli scappini, il garzone scapruginava, la fante preparava la bozzima…Sono un murcido, veh, son perfino un po’ gordo, ma una tal calma, mal rotta da quello zombare o dai radi cuiussi del giardiniere col terzomo, mi faceva quel giorno l’effetto di un malagma o di un dropace! Meglio uscire, pensai invertudiandomi, farò magari due passi fino alla fodina.

Dall'incipit del racconto “Conferenza personalfilologicodrammatica con implicazioni”:

“Signori! Io sono autore d’un breve racconto che ha per titolo La passeggiata, il quale inaugura una altrettanto breve raccolta di Racconti Impossibili pubblicata per i tipi della Vallecchi editore”

“E chi se ne frega!”

“Voce sgraziata, s’ha da dire, quanto sincera. Ma adagio, signori: o io m’inganno, o la questione di cui mi propongo intrattenervi risulterà, secondo suona la frase corrente, d’interesse generale”

“Speriamo che non v’inganniate”

“Ne giudicherete voi stessi. Dunque, in tale racconto occorre un certo numero di parole desuete o difficili”

“Bravo, e perché?”

“Lo saprete ben presto”

“Provate a seguitare”

“Stavolta sepolcrale, la voce… Beh: tali parole furono a suo tempo, da un sopracciò della critica letteraria rotocalcica…”

“Il bell’aggettivo: parrebbe che non di calchi vi si trattasse, sì di calci”

“Sopracciò già noto per la sua poca dimestichezza col dizionario italiano, definite inventate”

“[…] Mah, se tanto assicura un sopracciò eccetera”

“Ah sì, ah sì? E allora, a noi due… Innanzi tutto, è ciascuno di voi munito (come espressamente richiesto nell’invito a questa conferenza) di un volgare Zingarelli? […] Animo, datevi da fare… Del resto l’incoraggiamento è superfluo: mi è grato constatare che l’intera assemblea va consultando avidamente e rumorosamente i propri Zingarelli e vi trova registrate, con opportune spiegazione, TUTTE le parole di cui si tratta”

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG