di Reno Bromuro

Nella categoria: HOME | TOURismi letterari

• Biografia

• L'opera: Gli Orazi e i Curiazi

• La critica

• Il luogo: antica Roma

• Roma monumentale e la cultura popolare

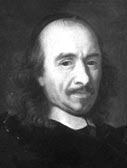

Pierre

Corneille nasce a Rouen il giorno 8

giugno 1606, appartiene ad una solida famiglia della borghesia provinciale

ricca di figli e di relazioni, che danno preti alla Chiesa, funzionari

al re, avvocati e magistrati ai tribunali. Suo padre, Pierre,

è capo del Demanio nel viscontado di Rouen

e sposa Marthe le Pesant figlia di un avvocato della

stessa città, che gli dà sei figli, dei quali il maggiore

è il poeta. Più giovane di 19 anni è il fratello

Thomas che occuperà il suo seggio all'Accademia. Un altro fratello,

Antonio, è prete e anch'egli poeta, una delle

sorelle è la madre di Fontenelle. Pierre Corneille

abita fino a 56 anni nella casa natale, e l'abbandonerà solo nel

1662 per andare a Parigi.

Pierre

Corneille nasce a Rouen il giorno 8

giugno 1606, appartiene ad una solida famiglia della borghesia provinciale

ricca di figli e di relazioni, che danno preti alla Chiesa, funzionari

al re, avvocati e magistrati ai tribunali. Suo padre, Pierre,

è capo del Demanio nel viscontado di Rouen

e sposa Marthe le Pesant figlia di un avvocato della

stessa città, che gli dà sei figli, dei quali il maggiore

è il poeta. Più giovane di 19 anni è il fratello

Thomas che occuperà il suo seggio all'Accademia. Un altro fratello,

Antonio, è prete e anch'egli poeta, una delle

sorelle è la madre di Fontenelle. Pierre Corneille

abita fino a 56 anni nella casa natale, e l'abbandonerà solo nel

1662 per andare a Parigi.

Compie gli studi presso i gesuiti di Rouen,

e la sua vita e le sue opere conserveranno l'impronta disciplina avuta:

solida religiosità, largo umanesimo, culto della volontà

e del dominio di sé. Molte volte testimonierà apertamente

il suo attaccamento alla Compagnia di Gesù «che ha allevato

la mia giovinezza e quella dei miei figli».

Nelle sue opere, schiera aperta con la dottrina giansenista della grazia,

per esempio in Andromède, in OEdipe,

e risponderà vivacemente agli attacchi di Nicole

contro il teatro.

Si diploma in diritto a diciotto anni e fa pratica d'avvocato al Parlamento

di Rouen, per quattro anni. «È l'epoca del

suo primo e forse del solo grande amore della sua vita per una giovane

che inutilmente si è voluto identificare: amore brutalmente interrotto,

senza dubbio dalla diversità delle fortune».

Il padre, nel 1628, gli compra la carica d’avvocato dei re al Demanio

e all'Ammiragliato, che eserciterà per

oltre vent'anni. Tra il 1631 e il 1634 scrive varie commedie. Richelieu

pensa all’avvenire della letteratura francese e nel 1635 crea l'Accademia

conferendo la pensione a diversi poeti, tra cui il Corneille, che rientra

fra i «Cinque autori» incaricati di scrivere agli ordini del

cardinale commedie per le quali egli traccia la trama.

Rimessa in voga la tragedia della Sofonisba

di Mairet, Corneille ci prova con la sua Medea.

Volge lo sguardo agli spagnoli di cui a Rouen esiste un’importante

colonia fin dal secolo Sedicesimo: dalle Rodomontades Espagnoles,

nasce il Matamoro de L'illusione

Comica e da Las mocedades del Cid

di Guillén de Castro, Il Cid,

che dà origine alla famosa «querelle» chiusa

per volontà di Richelieu col neutro Parere dell'Accademia su «Il

Cid», di Jean Chapelain, che lascia scontento Corneille.

Per due anni la vena del poeta sembra inaridita. Finalmente nel 1639 si

rimette al lavoro, e scrive Orazio, pubblicata

nei gennaio di due anni dopo, con una dedica a Richelieu di un servilismo

umiliante, ma necessario alla vigilia del debutto di Cinna,

che elogiava, Richelieu, molto arditamente. Forse perché stava

per sposarsi e il ministro sembra fosse intervenuto per avere il consenso

del padre della giovane Marie de Lampérière,

che gli diede sette figli, mentre la sorella minore sposerà il

fratello minore Thomas.

Cinna

sta per essere stampato, quando avviene la cospirazione e infine l'esecuzione

di Cinq-Mars. La tragedia perciò acquista

un’incredibile attualità, e Pierre sospende la stampa. Così

l’opera esce soltanto nei 1643, un mese dopo la morte di Richelieu,

di cui il poeta rifiuta di celebrare la memoria, ma si rifiuta anche di

vilipenderla. Mazzarino, deciso anche lui ad asservire

la letteratura a ragioni di propaganda, dota a sua volta Corneille di

una pensione notevole, la qual cosa vale a questo «Romano»

un ringraziamento in versi, dove è comparato ai maggiori Romani

dell'antichità. Da quel momento, è poeta ufficiale: pubblica

le sue OEuvres complètes e l'Accademia

gli apre le porte.

Cinna

sta per essere stampato, quando avviene la cospirazione e infine l'esecuzione

di Cinq-Mars. La tragedia perciò acquista

un’incredibile attualità, e Pierre sospende la stampa. Così

l’opera esce soltanto nei 1643, un mese dopo la morte di Richelieu,

di cui il poeta rifiuta di celebrare la memoria, ma si rifiuta anche di

vilipenderla. Mazzarino, deciso anche lui ad asservire

la letteratura a ragioni di propaganda, dota a sua volta Corneille di

una pensione notevole, la qual cosa vale a questo «Romano»

un ringraziamento in versi, dove è comparato ai maggiori Romani

dell'antichità. Da quel momento, è poeta ufficiale: pubblica

le sue OEuvres complètes e l'Accademia

gli apre le porte.

Rispettoso del potere, rimane fedele a Mazzarino. Dopo che i duchi di

Longueville hanno tentato di sollevare la Normandia,

e Mazzarino ha fatto arrestare Condé, Conti

e Longueville e parecchi alti magistrati sono stati destituiti.

E’ l’ora di Corneille, che si vede investito dalla fiducia

del ministro nelle funzioni di Procuratore degli Stati di

Normandia. Corneille cede al fascino romantico dell'eroe

infelice e scrive Nicomede nel quale si riconosce Condé e che,

recitato mentre i principi sono liberati, ottiene un'accoglienza trionfale.

Paga cara quest'unica imprudenza della sua carriera:  Mazzarino,

non gli dà più un soldo, ma non conquista neanche la riconoscenza

dei principi che si affrettano a rimettere al suo posto il suo predecessore.

Si trova bruscamente privato dell'impiego e della pensione.

Mazzarino,

non gli dà più un soldo, ma non conquista neanche la riconoscenza

dei principi che si affrettano a rimettere al suo posto il suo predecessore.

Si trova bruscamente privato dell'impiego e della pensione.

Da quest’insuccesso è consolato dal grande esito librario

della traduzione dell'Imitazione di Cristo.

Ritornato in seguito a lavori profani, fornisce uno spettacolo, la Toison

d'or, che gli è commissionata da un ricco signore

normanno; prepara una nuova edizione del suo teatro con l'aggiunta di

Discours dove espone e difende le sue idee; frequenta le belle preziose

di Rouen e corrisponde con quelle di Parigi; scrive diverse galanterie

e bagattelle in versi.

Per sette anni, si dimenticano di pagargli la pensione, e altri sette

anni gli fanno aspettare un beneficio promesso dal Re per il suo figlio

più giovane. Nel 1681 un primo attacco lo lascia un po' impedito

e per un anno non esce da casa: muore il 1° ottobre 1684.

Tre mesi dopo, Racine, ormai riconciliato con lui, legge

all'Accademia, per l'ingresso del fratello Thomas, un incomparabile elogio

di Corneille, nel quale rivendica per il grande poeta un rango uguale

a quello dei maggiori eroi della storia.

Il

pittore Louis David nato a Parigi

nel 1748, morto a Bruxelles nel 1825 è

allievo di Vien, mediocre paesaggista di gusto classicheggiante,

si reca col maestro a Roma nel 1775, per ritirare

il Prix de Roma, premio ricevuto per il dipinto

Gli amori di Antioco e Stratonice rifiutato

negli anni precedenti. A Roma si risveglia in lui l’interesse per

la pittura bolognese dei Carracci, del Reni

e del Domenichino, ma è attratto moltissimo dalla

scultura antica.

Il

pittore Louis David nato a Parigi

nel 1748, morto a Bruxelles nel 1825 è

allievo di Vien, mediocre paesaggista di gusto classicheggiante,

si reca col maestro a Roma nel 1775, per ritirare

il Prix de Roma, premio ricevuto per il dipinto

Gli amori di Antioco e Stratonice rifiutato

negli anni precedenti. A Roma si risveglia in lui l’interesse per

la pittura bolognese dei Carracci, del Reni

e del Domenichino, ma è attratto moltissimo dalla

scultura antica.

Dopo lunghi studi e disegni di monumenti del passato matura lo stile neoclassico

che contraddistinguerà tutta la sua opera. Nel 1779 dipinge a Roma

I funerali di Patroclo ora a Dublino,

National Gallery of Ireland, che espone al suo rientro in Francia al Salon

del 1781 e del quale restano due disegni preparatori. Nello

stesso anno presenta altri due capolavori come il Ritratto

del Conte Stanislas Potocki ora al Varsavia, Museo Nazionale

e il Belisario che si trova al Lille, Musée

des Beaux-Arts.

Il Compianto di Andromaca sul corpo di Ettore

visitabile al Parigi, Ècole Nationale des Beaux-Arts, gli assicura

la nomina di accademico. La morte di Socrate

al New York, Metropolitan Museum; esposto al Salon del 1787 e Paride

ed Elena al Louvre di Parigi Ed al Louvre è il dipinto

Littori che riportano a Bruto i corpi dei suoi

figli perché siano sepolti, esposto nel 1789 mentre si dava l'assalto

alla Bastiglia e, nonostante l'argomento di storia romana, cela le intenzioni

libertarie di David, tanto che la Corte tenta di impedirne l'esposizione.

Amico di Robespierre, durante la Rivoluzione partecipa

attivamente alla vita pubblica, diventando deputato della Convenzione

e membro del Comitato di Salute Pubblica. Nel 1790 i giacobini gli chiedono

di dipingere Il giuramento della Pallacorda

oggi al Versailles di Parigi, ma è solo il bozzetto perché

l’opera non è stata mai terminata. Nel Marat

assassinato del 1793, che si trova al Bruxelles, Musées

Royaux des Beaux-Arts, David affronta nuovamente un tema di storia contemporanea

ritraendo la scena con crudo realismo. Alla caduta di Robespierre è

arrestato e imprigionato; liberato nel dicembre del 1794, è nuovamente

incarcerato nel maggio del 1795 per essere definitivamente amnistiato

nell'ottobre dello stesso anno. Nel 1799 porta a termine il dipinto Le

Sabine, e Il giuramento degli Orazi e i Curiazi, ora al Louvre opera costruita secondo i canoni del bello ideale, quasi

un manifesto del neoclassicismo,

che espone al Salon per quattro anni di seguito.

Napoleone sale al potere e David gli è al fianco

e nel 1804 diventa suo primo pittore, e ne esalta l'epopea coi suoi dipinti.

Nel 1800 fa il primo ritratto di Bonaparte nel Napoleone varca

le Alpi al Gran San Bernardo ora al Malmaison, Musée

National e in seguito l'imperatore gli ordina quattro immense tele delle

quali ne sono eseguite solo due: la Consacrazione di Napoleone

e La distribuzione delle Aquile; oltre al bozzetto

dell'Ingresso di Napoleone all'Hôtel de Ville.

La prima, dove ogni personaggio e ogni particolare sono trattati con meticolosa

cura allo scopo di esaltare con fasto grandioso l'avvenimento, è

un capolavoro della pittura a soggetto storico di David. Come Orazio

(o Gli Orazi e i Curiazi) lo è stato per Corneille,

ecco che due vite s’incrociano e percorrono la medesima strada.

ora al Louvre opera costruita secondo i canoni del bello ideale, quasi

un manifesto del neoclassicismo,

che espone al Salon per quattro anni di seguito.

Napoleone sale al potere e David gli è al fianco

e nel 1804 diventa suo primo pittore, e ne esalta l'epopea coi suoi dipinti.

Nel 1800 fa il primo ritratto di Bonaparte nel Napoleone varca

le Alpi al Gran San Bernardo ora al Malmaison, Musée

National e in seguito l'imperatore gli ordina quattro immense tele delle

quali ne sono eseguite solo due: la Consacrazione di Napoleone

e La distribuzione delle Aquile; oltre al bozzetto

dell'Ingresso di Napoleone all'Hôtel de Ville.

La prima, dove ogni personaggio e ogni particolare sono trattati con meticolosa

cura allo scopo di esaltare con fasto grandioso l'avvenimento, è

un capolavoro della pittura a soggetto storico di David. Come Orazio

(o Gli Orazi e i Curiazi) lo è stato per Corneille,

ecco che due vite s’incrociano e percorrono la medesima strada.

Sia il teatro di Corneille sia la pittura

di David rappresentano il conflitto tra il dovere e le passioni, che si

risolve vittoriosamente per il primo, in un'atmosfera di sublime tragicità.

Ecco come l’attività pittorica di David, e l’attività

poetica e drammatica di Corneille, si interseca con gli incarichi ufficiali

sia dell’uno, sia dell’altro.

La caduta di Corneille si chiama Mazzarino,

quella di David, Borbone che lo costringe

all’esilio a Bruxelles, dove resta fino alla morte.

Nelle commedie dei primi anni è una notevole vivacità, con

l'ambientazione in una Parigi realistica e minuta; solo dopo Corneille

vi apporterà modifiche, normalizzandole. Nell'ultimo periodo poi

domina un alto e lampeggiante patetismo.

La fama di Corneille ha resistito ai secoli grazie a quattro tragedie:

Il Cid, Horace, Cinna

e Polyeucte.

L’OPERA

ORAZIO O GLI ORAZI E I CURIAZI

Horace

scritta nel 1640 è una tragedia in cinque atti. La trama è

semplice e sembra ispirata molto da vicino (fatto messo in evidenza da

Domenico Cimarosa e dal suo librettista Antonio

Simeone Sografi) a Giulietta e Romeo

di Shakespeare.

Horace

scritta nel 1640 è una tragedia in cinque atti. La trama è

semplice e sembra ispirata molto da vicino (fatto messo in evidenza da

Domenico Cimarosa e dal suo librettista Antonio

Simeone Sografi) a Giulietta e Romeo

di Shakespeare.

Alba e Roma sono in

guerra, le due città scelgono tre campioni il cui scontro deciderà

la controversia. Alba sceglie i tre fratelli Curiazi,

Roma i fratelli Orazi. Le due famiglie sono parenti.

Sabina, sorella dei Curiazi, ha sposato uno degli Orazi,

mentre Camilla sorella degli Orazi è fidanzata

con uno dei Curiazi. Le proteste delle donne non servono a niente, si

ha il combattimento. E' annunciata l'uccisione di due Orazi e la fuga

del terzo. Il vecchio Orazio si prepara a uccidere il

figlio vigliacco. La fuga è uno stratagemma, affrontando gli avversari

distanziati Horace li uccide tutti e tre. Fiero dell'impresa, è

accolto dalla sorella Camilla che lo maledice. La uccide. I romani vorrebbero

condannare Horace, ma il re Tullio dopo aver ascoltato

il vecchio Orazio perorare la causa del figlio, decide di salvargli la

vita, e lo sottomette a una cerimonia espiatoria.

La tragedia nasce in un momento in cui la Francia vive il periodo segnato

dalla fine delle guerre civili, il regno di Enrico IV,

la reggenza, Luigi XIII, i due cardinali fino alla presa

del potere da parte di Luigi XIV, non si tratta certo

di un'epoca pacifica né pacificata. La letteratura acquista un

senso malinconico e tragico della vita. Dopo il 1630, il dibattito sulla

poetica di Aristotele e sul teatro classico producono

una serie di tragedie regolari: rappresentate da Pierre Corneille.

Nel 1792 Domenico Cimarosa fa ritorno a Napoli,

dopo alcuni anni trascorsi prima a Pietroburgo

come Maestro di cappella di Caterina

II e poi a Vienna. All’inizio

di quello stesso anno Il matrimonio segreto riscuote un tale trionfo presso

il pubblico viennese, che l’imperatore Leopoldo II

ne ordina la ripetizione integrale nella stessa sera della prima rappresentazione.

All’apice della fama, Cimarosa assume

l’incarico di Maestro della cappella reale di Napoli.

Sono gli anni in cui l’Europa è sconvolta dagli eventi post-rivoluzionari:

nel 1796, proprio l’anno in cui l’esercito francese scrive

la parola fine alla gloriosa storia della Repubblica Serenissima, il Teatro

La Fenice di Venezia commissiona una nuova opera a Cimarosa. Le virtù

patriottiche della Roma pre-imperiale, che costituiscono il cardine della

tragedia di Corneille, rappresentano lo stimolo ideale per un compositore

i cui sentimenti repubblicani gli avrebbero in seguito fatto conoscere

addirittura il carcere e, infatti, s’ispira alla tragedia di Corneille.

Il successo degli Orazi e i Curiazi è clamoroso: nel giro di sei

anni, nella sola Venezia si contano oltre centotrenta repliche e l’opera

è inserita nel cartellone di numerosissimi teatri per diversi decenni,

fatto più unico che raro in un’epoca in cui il melodramma

vive quasi esclusivamente di nuove produzioni e il moderno concetto di

repertorio praticamente non esiste.

Pierre Corneille è considerato

il padre della tragedia classica francese, ispirata a chiarezza, misura

ed equilibrio. Il drammaturgo francese, eccellente allievo, specie in

latino, si rifà alla letteratura antica, sia per gli aspetti declamatori,

sia per i temi. Seneca e Lucano sono i suoi autori preferiti. Dopo il

grande successo de «Il Cid» scrive

nel 1640, in un solo anno, due tragedie: Horace

(Orazio) e Cinna.

Horace è ancora un dramma dell'amore e del dovere, per i sentimenti

che legano i duellanti (Orazi e Curiazi) alle donne delle opposte famiglie.

Un mondo poetico nuovo occupa il posto di quello basato, come i grandi

modelli dell'antichità, sul contrasto delle passioni: motivo caro

a Corneille, la cui tragedia è definita teatro della volontà

e del dovere. Continua a scrivere, senza più raggiungere, tuttavia,

i vertici. Lo stile di colui che è considerato tra i più

grandi poeti di Francia rifulge in tutto il suo vigore negli anni successivi,

quando il poeta decide di concludere la sua attività di drammaturgo

allontanandosi per sempre dal teatro; dieci anni dopo muore nell'indifferenza

generale. Colui che ha manifestato nelle sue opere, sentimento e fierezza

sono mostrati come doti insostituibili dell'individualità, fino

al sacrificio supremo, e forse più nella retorica che nel suo vero

sentimento tragico, la Francia si è spesso rispecchiata, per un'aderenza

alla vita psicologica dell'uomo di ogni tempo, fuori da teorie letterarie.

La tragedia esalta le virtù dell'onore, il patriottismo, la generosità,

finendo con la celebrazione della santità cristiana. E' il corneillismo:

una poesia drammatica senza ombre, fatta di enunciazioni, proclamazioni.

Poesia della volontà, del libero arbitrio umano teorizzato dai

gesuiti. Che adotta le unità aristoteliche, nello sforzo e nella

disciplina stilistici, creando l'organismo convenzionale della tragedia

classicista francese. Il gusto classicista non esaurisce però tutti

i lati della produzione di Corneille, in cui convivono ampi lati barocchisti,

aspetti romanzeschi e deliranti anche nelle opere maggiori, mostrano un

temperamento irregolare e fantastico. Nelle commedie dei primi anni è

una notevole vivacità, con l'ambientazione in una Parigi realistica

e minuta; solo dopo Corneille vi apporterà modifiche, normalizzandole.

Nell'ultimo periodo poi domina un alto e lampeggiante patetismo.

Afferma Silvio D’Amico (la Storia del Teatro

– Garzanti Milano 2960) che

«Orazio è desunto dal racconto di Tito Livio: senonché Corneille ne ha complicato l'intreccio. Tito Livio, narrando la storia degli Orazi e Curiazi, dice che la sorella dell'Orazio vittorioso era fidanzata a uno dei tre Curiazi uccisi, e che il suo pianto per la perdita dell'amato irritò il vincitore al punto ch'egli trafisse anche lei: donde la condanna di Orazio, poi graziato dal popolo per le implorazioni di suo padre. Corneille a tutti questi dati ne ha aggiunto uno nuovo, e cioè la presenza di una moglie di Orazio, sorella dei Curiazi. È lei l'eroina che, facendo forza al suo cuore di sorella, implora e ottiene dal re Tullo Ostilio la grazia per il marito. A questo modo, sopra l'ardore e il tumulto di così varie e frementi passioni, qui si espone un conflitto tra due sentimenti, quello naturale di sorella e quello squisito di sposa, con trionfo dell'ultimo».

La fama di Corneille ha resistito ai secoli grazie a quattro tragedie: Il Cid, Horace, Cinna e Polyeucte.

Sulla

nascita di Roma sono più ricche di contenuto

le leggende che non le conoscenze reali. Tito Livio racconta

dello sbarco di Enea, scampato alla Guerra di

Troia, con il figlio e alcuni compagni. Enea fonda la città

di Albalonga che, per otto secoli è governata

dai suoi discendenti. I gemelli Romolo e Remo,

figli di Rea Silvia, la figlia del re Numitore,

e del dio Marte, scampano alla persecuzione del perfido

Amulio, fratello di Numitore, che ha usurpato il trono.

Allevati da una lupa e poi dal pastore Faustolo, diventati

adulti, uccidono Amulio e restituiscono il trono al nonno.

I fratelli decidono di fondare una nuova città ma, mentre Romolo

traccia i confini, Remo in segno di sfida salta il solco e Romolo lo uccide.

Sulla

nascita di Roma sono più ricche di contenuto

le leggende che non le conoscenze reali. Tito Livio racconta

dello sbarco di Enea, scampato alla Guerra di

Troia, con il figlio e alcuni compagni. Enea fonda la città

di Albalonga che, per otto secoli è governata

dai suoi discendenti. I gemelli Romolo e Remo,

figli di Rea Silvia, la figlia del re Numitore,

e del dio Marte, scampano alla persecuzione del perfido

Amulio, fratello di Numitore, che ha usurpato il trono.

Allevati da una lupa e poi dal pastore Faustolo, diventati

adulti, uccidono Amulio e restituiscono il trono al nonno.

I fratelli decidono di fondare una nuova città ma, mentre Romolo

traccia i confini, Remo in segno di sfida salta il solco e Romolo lo uccide.

E’ il 21 aprile 753 avanti Cristo, la data da cui

si fa iniziare la storia di Roma. Per popolare la città, la leggenda

narra che Romolo, invitati i Sabini a una manifestazione

di giochi, rapisce le loro donne. Il conflitto è evitato in nome

di una convivenza pacifica. Secondo le conoscenze storiche, invece, l'agglomerazione

degli antichi insediamenti sparsi sui colli, specialmente attorno al Palatino

(le notizie storiche risalgono al Nono e Ottavo secolo avanti Cristo),

approda alla formazione di un impianto urbano nel Settimo secolo avanti

Cristo. La monarchia è la forma di governo in auge fino al 509

avanti Cristo.

Il processo degli insediamenti protostorici sparsi sui colli, specialmente

attorno al Palatino nei secoli Nono e Ottavo

avanti Cristo, approda alla formazione di un impianto urbano nel secolo

Settimo avanti Cristo. Nella Roma arcaica, città dove sono compresenti

diverse realtà etniche: latini, sabini, etruschi, accanto al re,

dotato delle più alte prerogative religiose, giudiziarie, militari,

ha importanza, come organismo consultivo, il Senato. Dei sette re tradizionali,

sono senz'altro storici quelli etruschi Tarquinio Prisco Lucio

è il quinto re di Roma nel fine secolo Settimo o inizio Sesto avanti

Cristo. E’ acclamato re dal popolo alla morte di Anco Marzio.

La tradizione gli attribuisce la costruzione della Cloaca

Massima e l'introduzione dei giochi pubblici e di vari rituali.

E’ ricordato come re giusto, in contrasto con il figlio o nipote,

detto il Superbo; Servio Tullio è

il sesto re, cui gli attribuiscono l'ordinamento centuriato, una suddivisione

dei cittadini su base censitaria funzionale al reclutamento militare,

e la creazione delle prime quattro tribù territoriali, poi chiamate

tribù urbane. A lui risale la costruzione della prima cinta muraria

di Roma, chiamata appunto Mura serviane; Tarquinio

il Superbo Lucio è il settimo e ultimo re vissuto nella seconda metà del

Sesto secolo avanti Cristo. Inizia la costruzione del tempio

di Giove Capitolino e afferma la supremazia di Roma sui

Latini. Scacciato da Roma verso il 510 avanti Cristo, probabilmente da

Porsenna di Chiusi, e non da una rivolta cittadina

come vuole la tradizione romana, muore in esilio a Cuma. L'intervento

successivo di cumani e latini, assieme alla maturazione in ambienti aristocratici

romani di un'avversione verso l'istituto monarchico, porta alla sua abolizione

e alla nascita del regime repubblicano, che tradizionalmente si fa risalire

al 509.

è il settimo e ultimo re vissuto nella seconda metà del

Sesto secolo avanti Cristo. Inizia la costruzione del tempio

di Giove Capitolino e afferma la supremazia di Roma sui

Latini. Scacciato da Roma verso il 510 avanti Cristo, probabilmente da

Porsenna di Chiusi, e non da una rivolta cittadina

come vuole la tradizione romana, muore in esilio a Cuma. L'intervento

successivo di cumani e latini, assieme alla maturazione in ambienti aristocratici

romani di un'avversione verso l'istituto monarchico, porta alla sua abolizione

e alla nascita del regime repubblicano, che tradizionalmente si fa risalire

al 509.

La Monarchia è sostituita dalla Repubblica, le cui istituzioni

prevedono che i cittadini, di pieno diritto, sono ripartiti in trenta

curie che, attraverso la Lex curiata de imperio,

trasferiscono formalmente il potere sovrano ai magistrati di volta in

volta eletti. Maggior rilievo ha la ripartizione in classi e centurie:

i cittadini sono ripartiti in cinque classi di censo; al di fuori dell'ordinamento

rimangono gli infra classem, cioè i cittadini che non sono in grado

di provvedere al proprio armamento. Le classi superiori formano in proporzione

più centurie di quelle inferiori. Alle centonovantatré centurie

spetta l'elezione dei magistrati maggiori, consoli e pretori e l'approvazione

delle proposte di legge. La maggior novità della costituzione repubblicana

è la suddivisione dell'imperium militare tra i due magistrati eletti

annualmente, che inizialmente si chiamano pretori e più tardi prendono

il nome di consoli.

Come ci avverte Aristotele, la Repubblica è un’ottima

istituzione politica ma può sfociare nel caos, quella romana ci

mostra la realtà teorizzata dal grande filosofo greco, perché

porta il «Caos» attraverso la lotta tra patrizi e plebei,

anche se le origini dei due ordini vanno ricercate nell'età regia,

il contrasto tra patrizi e plebei esplode nel corso del Quinto secolo,

quando i patrizi cercano di escludere i plebei dalle maggiori cariche

dello stato. I plebei rispondono costituendo istituzioni parallele: ai

consoli oppongono due tribuni della plebe, a cui attribuiscono unilateralmente

l'inviolabilità e il diritto di opporsi alle condanne capitali

comminate a plebei da magistrati dello Stato patrizio. Lo Stato plebeo

ha inoltre sue proprie leggi e perfino un suo tempio, edificato sull'Aventino,

nel 493 avanti Cristo, che, secondo la tradizione, e consacrato alla triade

plebea, Cerere, Libero e Libera. Un primo passo verso

l'integrazione dei due ordini sono la Legge delle dodici tavole.

Mentre di fatto si apre ai plebei la via al consolato sostituendo ai consoli

dei tribuni militari, che possono essere anche di estrazione plebea, i

patrizi rafforzano le proprie prerogative con l'istituzione, nel 443 avanti

Cristo, dei censori, a cui tocca la ripartizione della popolazione nelle

classi di censo. Il passo decisivo nei rapporti tra i due ordini è

collocato dalla tradizione tra il 376 e il 367 avanti Cristo, con l'approvazione

delle leggi proposte dai tribuni plebei Licinio Stolone

e Sestio Laterano, che sanciscono la restaurazione del

consolato e l'obbligo che uno dei due consoli fosse plebeo.

Il risultato delle lotte tra gli ordini è la creazione della classe

dirigente patrizio - plebea che guida Roma alla conquista dell'Italia

e del Mediterraneo è il punto di partenza per l’espansione

della città. Il processo che conduce Roma, in circa tre secoli

dalla fondazione della repubblica, all'egemonia su quasi tutta la penisola

italica e sulle isole adiacenti, non avrebbe avuto luogo senza il progressivo

compattamento del corpo sociale e la definizione di uno stabile assetto.

Organo motore della conquista è il Senato, allargato anche ai gruppi

non nobiliari di origine plebea. Sul piano militare, agli scontri fra

Roma e la Lega latina

contro sabini, volsci ed equi, poi nei secoli Quinto e inizio Quarto,

direttamente con Veio, sul fronte etrusco segue una fase, che va dalla

presa di Veio nel 396 e dall'epocale sacco di Roma

da parte dei galli, nel 390, sino alle guerre sannitiche, dal 343 al 290

avanti Cristo, caratterizzata dal consolidamento del dominio romano sul

Lazio e su numerosi centri etruschi e umbri, sull'area sabina e la Campania.

Dopo la guerra con Pirro, re dell'Epiro,

e l'acquisizione di una posizione egemonica anche in Magna

Grecia, durante l'età delle guerre puniche, Roma

per la prima volta occupa parte della fascia adriatica in direzione della

Valpadana.

Questo fenomeno di ingrandimento territoriale prosegue in una struttura

politico-istituzionale repubblicana ormai stabile: alla necessità

di controllare regioni sempre più ampie risponde con la pratica

della prorogatio imperii, che affida le province a magistrati allo scadere

del mandato, senza introdurre modifiche sostanziali al quadro costituzionale.

Non mancano invece tensioni sul piano politico, non ultima l'incrinatura

interna al ceto dirigente senatorio sugli scopi e le direttrici dell'espansione.

All'epoca dei Gracchi Roma ha ormai ridotto a province

le principali regioni mediterranee, Spagna, Africa, Grecia,

Asia Minore. Cartagine, Corinto

e Numanzia sono state rase al suolo con gesti

dimostrativi intimidatori. Lo straordinario processo di guerra e conquista

provoca profondi mutamenti nelle strutture economiche: connotato principale

è la crisi della piccola proprietà agricola e la formazione

di latifondi di media e grande estensione lavorati da manodopera schiava

largamente affluita come bottino di guerra.

L'età dei Gracchi segna uno spartiacque rispetto al periodo precedente,

contenendo in sé molti degli elementi conflittuali destinati a

esplodere nei decenni successivi: dal problema della distribuzione dell'ager

pubblico, cioè delle terre demaniali, all'acuirsi della lotta politica

interna, riflesso delle tensioni socio-economiche. Il tentativo di far

fronte alla crisi mediante una riforma delle istituzioni, operato da Silla,

non ha effetto duraturo. In politica estera, il periodo è segnato

dallo svuotamento del potere del Senato a favore di grandi e audaci generali,

quali Mario, Silla, Pompeo, Cesare, legati da rapporti

privilegiati di tipo clientelare con un esercito proletarizzato dalla

riforma di Mario nel 107 avanti Cristo. All'inevitabile

sbocco autoritario sul piano del governo e al ricambio della classe dirigente,

ora formata in larga parte dagli italici immessi nella cittadinanza dopo

la guerra sociale del 90/88 avanti Cristo, corrisponde un tentativo di

restaurazione morale e religiosa che mira a presentare all'opinione pubblica

tradizionalista il nuovo ordine in termini di continuità col vecchio.

Sotto Marco Aurelio questa struttura imperiale complessivamente

salda e vitale inizia a indebolirsi. Una serie di movimenti di popoli

germanici e i danni provocati all'assetto demografico da una grave epidemia

di peste preannunciano la crisi del secolo Terzo. Le difficoltà

belliche sempre più gravi richiedono un incremento degli sforzi

finanziari da parte dello Stato. La propagazione del Cristianesimo, religione

incompatibile con il culto imperiale, spinge gli imperatori a varie persecuzioni,

prima Decio a cui seguitano Valeriano

e poi Diocleziano. I militari assumono una posizione

tale da poter ricattare gli imperatori che non accondiscendono alle loro

richieste, detta insolentia militum. Concorrono a comporre questa grave

situazione, le numerose usurpazioni e lo stato di anarchia militare. Con

l’ascesa al trono di Aureliano ci si avvia a una

normalizzazione.

Il

secolare problema delle ragioni del declino e della caduta dell'impero

romano occidentale ha ricevuto una serie di risposte, ciascuna delle quali

contiene una parte di verità. Ma la pressione ai confini e le invasioni

germaniche, che hanno costretto, dalla fine del Terzo secolo, ad allontanare

la sede imperiale da Roma a favore di metropoli più prossime al

limes, rappresentano un fattore di crisi ben più grave sia in campo

politico-militare, sia in campo socio-economico, che molte popolazioni

non sono in grado di tollerare. Il diverso destino delle due parti dell'impero

si definisce nel Quinto secolo, quando l'Oriente riesce a contenere la

pressione barbarica e a garantirsi una maggiore efficienza delle strutture

politico amministrative. La storia fissa la data al 476, la fine dell’Impero

romano d’Occidente. La cosa, però non provoca

grandi echi nell'opinione pubblica contemporanea:ormai da qualche decennio

il potere centrale non è che una parvenza, mentre il governo effettivo

è in mano a generali barbari.

Il

secolare problema delle ragioni del declino e della caduta dell'impero

romano occidentale ha ricevuto una serie di risposte, ciascuna delle quali

contiene una parte di verità. Ma la pressione ai confini e le invasioni

germaniche, che hanno costretto, dalla fine del Terzo secolo, ad allontanare

la sede imperiale da Roma a favore di metropoli più prossime al

limes, rappresentano un fattore di crisi ben più grave sia in campo

politico-militare, sia in campo socio-economico, che molte popolazioni

non sono in grado di tollerare. Il diverso destino delle due parti dell'impero

si definisce nel Quinto secolo, quando l'Oriente riesce a contenere la

pressione barbarica e a garantirsi una maggiore efficienza delle strutture

politico amministrative. La storia fissa la data al 476, la fine dell’Impero

romano d’Occidente. La cosa, però non provoca

grandi echi nell'opinione pubblica contemporanea:ormai da qualche decennio

il potere centrale non è che una parvenza, mentre il governo effettivo

è in mano a generali barbari.

ROMA MONUMENTALE E LA CULTURA POPOLARE

Accanto alla Colonna Traiana,

sotto l’«esedra arborea» che, opposta al Vittoriano,

affianca l’inizio di via dei Fori imperiali, ci sono, ben conservati

fino a una certa altezza, i resti di un «monumento» ignorato,

anche perché chiuso al pubblico da tempo immemorabile, dai visitatori

del Foro di Traiano. Si tratta di una delle

due aule della Bibliotheca Ulpia con la quale l’imperatore ha voluto

arricchire il già splendido Foro.

La biblioteca, forse in una sorta di versione «popolare» e

comunque di proporzioni e soprattutto di contenuto più modesti

diviene poi una dotazione canonica dei grandi complessi termali. Forse

già con le Terme di Traiano sul Colle Oppio,

e certamente con le Terme di Caracalla, dove

la sua sede potrebbe essere riconosciuta nei due ambienti absidali, simmetricamente

disposti ai lati del complesso delle cisterne, di cui uno solo è

ben conservato. Nelle Terme di Diocleziano,

alla biblioteca sono riservate le due grandi sale rettangolari ai lati

dell’esedra monumentale, oggi continuata da Piazza della

Repubblica. E sappiamo che in essa sono stati trasferiti

i libri della Biblioteca Ulpia trovandosi, il

Foro di Traiano in stato di semiabbandono. Tramontato

l’evo antico, le fonti menzionano una raccolta di testi sacri promossa

dal papa Agapito I, che può essere considerata

la prima biblioteca cristiana di Roma. La Bibliotheca Agapeti, come è

stata detta, si trovava sul Celio ed è

probabile che i suoi resti siano da riconoscere in quelli di un’abside

dotata di grandi finestre e con l’attacco dei muri laterali che

si trovano lungo il lato meridionale del «clivo di Scauro»

presso la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.

Bisogna

ricordare che agli inizi del Terzo secolo avanti Cristo, la cultura romana

è molto arretrata rispetto a quella contemporanea del mondo greco.

La letteratura ha inizio alla metà del Terzo secolo, dal contatto

con la Magna Grecia. I primi autori sono liberti

o Italici romanizzati, poiché lo scrivere è considerato

un'occupazione indegna per un romano. Tuttavia, se con la conquista della

Grecia molti aristocratici romani sono avversi alla penetrazione di usi

e costumi ellenici, quali Catone il Censore, sono accolti

favorevolmente in alcuni ambienti culturali, come il circolo degli Scipioni.All'inizio

dell'età imperiale, sotto Augusto, promotore della

restaurazione degli antichi valori romani, le arti e la letteratura attraversano

un periodo florido. Augusto stesso protegge gli intellettuali raccolti

nel circolo di Mecenate e pochi sono i dissidenti.

Bisogna

ricordare che agli inizi del Terzo secolo avanti Cristo, la cultura romana

è molto arretrata rispetto a quella contemporanea del mondo greco.

La letteratura ha inizio alla metà del Terzo secolo, dal contatto

con la Magna Grecia. I primi autori sono liberti

o Italici romanizzati, poiché lo scrivere è considerato

un'occupazione indegna per un romano. Tuttavia, se con la conquista della

Grecia molti aristocratici romani sono avversi alla penetrazione di usi

e costumi ellenici, quali Catone il Censore, sono accolti

favorevolmente in alcuni ambienti culturali, come il circolo degli Scipioni.All'inizio

dell'età imperiale, sotto Augusto, promotore della

restaurazione degli antichi valori romani, le arti e la letteratura attraversano

un periodo florido. Augusto stesso protegge gli intellettuali raccolti

nel circolo di Mecenate e pochi sono i dissidenti.

Proprio nell’ambito dell’Atrium Libertatis,

secondo quanto riferisce Svetonio, l’idea di aprire

al pubblico una biblioteca è stata di Cesare,

e l’incarico di organizzarla è affidato a Marco Terenzio

Varrone, «doctissimus tra i Romani».

La novità dell’iniziativa sta nel rendere accessibile al

popolo una «struttura» che fino allora è stata privata,

a partire dalla prima di cui si abbia notizia: quella di Scipione

Emiliano che, nel 167 avanti Cristo, ha dal padre il permesso

di prendersi la biblioteca della reggia macedone di Pella,

dopo la vittoria riportata su re Perseo, ed è

probabile che attorno a essa si raccogliesse quel cenacolo culturale noto

come il «circolo degli Scipioni».

In seguito, altre biblioteche giungono a Roma quale bottino di guerra

e come tali esibite al popolo, tra le varie prede, nei cortei dei trionfatori.

Così quella portata da Silla, dopo il saccheggio

di Atene nell’86 avanti Cristo, e quella portata da Lucullo,

nel 66, dopo la vittoria sul re del Ponto, Mitridate.

Poi, però, anche chi non può sfruttare le vittorie militari,

è capace di spendere un patrimonio per procurarsi sul mercato il

maggior numero possibile di libri. Così fa, per esempio, Cicerone,

per la sua casa sul Palatino e per molte delle sue numerose ville di campagna.

Le biblioteche private sono tuttavia aperte ai parenti, agli amici e agli

ospiti del proprietario. Tanto è vero che Lucullo

si guadagna pubblici elogi per aver messo i suoi libri a disposizione

di chiunque, sicché, come scrive Plutarco, «l’uso che

egli ne fece fu ancora più lodevole della loro acquisizione».

Del resto, la stessa Biblioteca di Alessandria,

nell’Egitto dei Tolomei, è riservata

a una ristretta cerchia di dotti e di studiosi. Di qui il valore del progetto

di Cesare che non giunge in porto, per la morte del dittatore. Esso è

però ripreso qualche anno dopo da Asinio Pollione,

che nel 39 avanti Cristo, inaugura la prima biblioteca pubblica di Roma,

costruita coi proventi del bottino della guerra illirica.

È probabile che a occuparsene sia stato lo stesso Varrone, il quale

ebbe il privilegio di avere, ancora vivo, un ritratto esposto nella biblioteca

insieme a quelli dei più celebri scrittori greci e latini. E’

questa la biblioteca che va a far parte dell’Atrium

Libertatis, rifatto in quella occasione, ed è allora

che si introduce l’uso delle due sezioni, per i libri greci e per

quelli latini.

Il fantastico bestiario di pietra che popola la città eterna non

si esaurisce con le fontane, le colonne e il colosseo.

Proprio

in cima al Campidoglio si vedono ancora i Dioscuri

(Castore e Polluce) con i loro cavalli, poco lontano,

vicino palazzo Grazioli, un gatto di marmo egizio dà il nome alla

via. Famosissimo è l’elefantino

di Piazza della Minerva, la grande testa di

cervo con la croce fra le corna che sovrasta la chiesa di

Sant’Eustachio. Roma non smette mai di stupire, è

un’infinita fonte di tesori che attendono solo di essere scoperti.

Una Roma vivace, che almeno in parte compensa quella corrotta come troppo

spesso è definita.

Proprio

in cima al Campidoglio si vedono ancora i Dioscuri

(Castore e Polluce) con i loro cavalli, poco lontano,

vicino palazzo Grazioli, un gatto di marmo egizio dà il nome alla

via. Famosissimo è l’elefantino

di Piazza della Minerva, la grande testa di

cervo con la croce fra le corna che sovrasta la chiesa di

Sant’Eustachio. Roma non smette mai di stupire, è

un’infinita fonte di tesori che attendono solo di essere scoperti.

Una Roma vivace, che almeno in parte compensa quella corrotta come troppo

spesso è definita.

Se percorriamo, con una passeggiata di circa tre ore: Via

Bissolati, dopo una breve salita siamo in Piazza

della Repubblica dove possiamo ammirare la classica Fontana

delle Naiadi e scendendo per Via Nazionale,

attraversando Piazza del Viminale e continuando

per Via Cavour alla fine della via incrociamo

Via dei Fori Imperiali e siamo do fronte al

Foro Romano, culla della civiltà romana;

svoltiamo a sinistra per Piazza Venezia (dopo

al ritorno andiamo verso il Colosseo e il Monte Celio) con la Tomba

al Milite Ignoto ed il Rinascimentale Palazzo

Venezia, siamo di fronte alla scalinata del Campidoglio

saliamo e visitiamo il Museo Capitolino, prima

ci soffermiamo un attimo ad ammirare i Dioscuri

ai lati della scalinata. Una visita a San Pietro in Vincoli

con la famosa statua del Mosè di Michelangelo

ci permetterà di riposare per riprendere il cammino per il Colosseo,

il più romano dei monumenti imperiali, la fermata è d’obbligo.

Un’altra breve passeggiatina ed abbiamo dinanzi l’Arco

di Costantino, più avanti per via dei

Cerchi e siamo al Circo Massimo

e poco lontano il Palatino, culla di Roma. Una

visita a San Paolo fuori le Mura vista della

Piramide e ritorno agli alberghi.

Il giorno successivo: Via Veneto, Via

Nazionale, Palazzo delle Esposizioni,

Tunnel Umberto I per fermarci alla famosa Fontana

di Trevi. Riprendiamo rinfrancati per Via del

Corso, Tempio di Adriano, e poi

visita del Pantheon, con le tombe

di alcuni Monarchi e di Raffaello, fermata

d’obbligo a Piazza Navona con la barocca

Fontana dei Quattro Fiumi del geniale Bernini,

Palazzo di Giustizia, Castel S.

Angelo, visita alla Basilica di San Pietro

con la Pieta' di Michelangelo.

Il terzo giorno con buona volontà ci avviamo per Villa

Borghese, Porta Flaminia; poi

attraversiamo il Tevere e siamo in Via

Cola di Rienzo e alla Citta' del Vaticano

dove durante la visita ai Musei Vaticani si

potra' ammirare la Sala della Croce Greca, la

Galleria dei Candelabri, la bellissima Galleria

delle Carte Geografiche, le Stanze di Raffaello,

interamente affrescate dal Maestro, e, soprattutto, la Cappella

Sistina, luogo dove si eleggono i Papi, con la Genesi

ed il Giudizio Universale di Michelangelo,

recentemente restaurata. La seconda parte della visita si svolge nella

Biblioteca Vaticana.

Bibliografia

B. Croce, Ariosto, Shakespeare e Corneille, Bari, 1968; E. Paratore, Studi su Corneille, Roma, 1983; S. D’Amico storia del teatro, Garzanti Editore Milano 1960; A. Gonzales-Palacios, David e la pittura napoleonica, Milano, 1967. Ch. Dotremont, Cobra, Copenaghen, 1950; Vitalità nell'arte, catalogo della Mostra a palazzo Grassi, Venezia, 1959; H. L. C. Jaffé, Paesi Bassi, in L'arte dopo il '45, Milano, 1959; N. Ponente, Tendances contemporaines, Parigi, 1960; G. Dorfles, Ultime tendenze nell'arte d'oggi, Milano, 1961; U. Apollonio, E. Crispolti, G. Dorfles, D. Micacchi, M. Venturoli, Arte d'oggi, Venezia, 1965; Ugo Enrico Paoli, Vita Romana - Oscar Mondatori; Jerome Carcopino, La vita quotidiana a Roma - edizioni Bompiani; T. Mommsen, Storia di Roma, Dall’Oglio Editore, 1962.

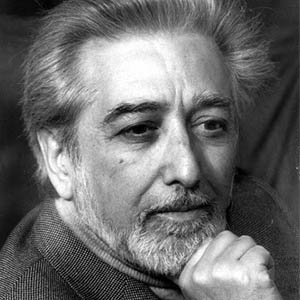

Reno Bromuro è nato a Paduli, in Campania, nel 1937. E' stato un poeta, scrittore, attore e regista teatrale. Nel 1957, a Napoli, ha fondato il Centro Sperimentale per un Teatro neorealista. Ha fondato nel 1973 (di fatto) l'A.I.A. Associazione Internazionale Artisti "Poesie della Vita", e, come critico letterario, ha recensito molti poeti italiani e stranieri. Si è spento nel 2009, qualche anno dopo averci dato l'opportunità di collaborare con lui. Noi di Letteratour lo ricordiamo con affetto qui.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG