Breve storia della Letteratura Tedesca

di Beatrice Kupfahl

Nella categoria: HOME | Articoli critici

• Le origini

• Poesia cavalleresca e Umanesimo

• Età barocca e Illuminismo

• "Sturm und Drang" e Romanticismo

• Il Realismo

• Il Novecento

• Fonti

LE ORIGINI (IV secolo d. C. – XII secolo)

I primi resti scritti di popolazioni germaniche risalgono

al IV secolo d. C. e corrispondono a incisioni runiche; l’alfabeto

runico aveva principalmente funzione di scrittura “magica”.

Per sopperire alla mancanza di un alfabeto adatto ai documenti o alle

opere letterarie, il vescovo gotico WULFILA con la sua traduzione gotica

della Bibbia sviluppò una

scrittura ricavata dal greco.

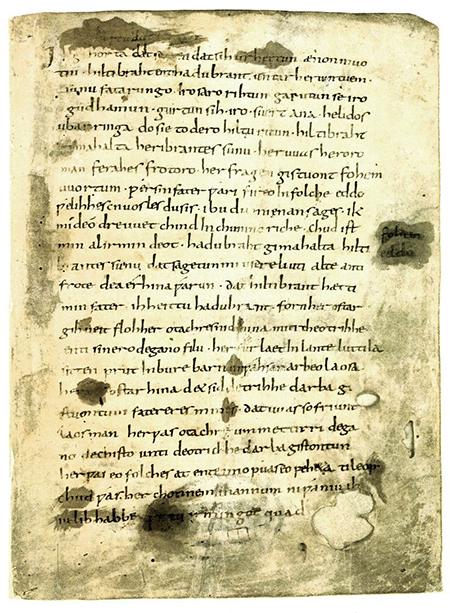

Opere rilevanti sono l’Heliand (VII

secolo), poema epico sulla vita di Cristo, il Canto di Ildebrando (VIII

secolo), poesia epico-eroica che narra dello scontro tra Ildebrando e

Adubrando. L’ “Heldenlied” (canto eroico) fu un genere

tipico del periodo germanico, in quanto le migrazioni e le lotte tra

le popolazioni migranti costituirono il contesto storico per i temi della

lotta tra la vita e la morte e i combattimenti tra due eroi-guerrieri.

Opere rilevanti sono l’Heliand (VII

secolo), poema epico sulla vita di Cristo, il Canto di Ildebrando (VIII

secolo), poesia epico-eroica che narra dello scontro tra Ildebrando e

Adubrando. L’ “Heldenlied” (canto eroico) fu un genere

tipico del periodo germanico, in quanto le migrazioni e le lotte tra

le popolazioni migranti costituirono il contesto storico per i temi della

lotta tra la vita e la morte e i combattimenti tra due eroi-guerrieri.

Si

fa coincidere la nascita della letteratura tedesca circa con l’anno

800, quando nella lingua si consolidò una modifica nelle consonanti

definita “seconda rotazione consonantica”; venne quindi fissato

l’uso dell’alfabeto latino. I primi documenti in lingua tedesca

a noi giunti sono vocabolari e glosse dal latino, compilati dai monaci.

Una delle opere del tempo è l’Evangelienbuch (Libro

degli Evangeli), simile all’Heliand per i contenuti

cristiani, scritto tra l’863 e l’870 dal monaco OTFRIED DI

WEISSENBURG. Da questo momento, fino alla traduzione della Bibbia in

volgare tedesco eseguita da Martin Lutero nel XVI secolo, la lingua tedesca

attraversò numerose fasi:

- Alto tedesco antico (750-110)

- Alto tedesco medio (1100-1350)

- Alto tedesco nuovo (1350-1750)

POESIA CAVALLERESCA E UMANESIMO (XII secolo – 1500)

Originaria della Francia e diffusasi poi in Germania,

la poesia cavalleresca, recitata presso le corti feudali, produsse opere

epiche, liriche e didattiche. Due furono le opere prese a modello per

la poesia cavalleresca: Tristan

et Yseute, legato alla saga arturiana, e Perceval legato

invece alla saga del Santo Graal.

L’iniziatore della poesia cavalleresca

in Germania fu HEINRICH VON VEDELKE, con la sua versione tedesca del

romanzo d’Enea (Eneit). Nei primi anni del XIII secolo, i due poemi

francesi furono ripresi in Germania come Tristan und Isolde da

GOTTFRIED VON STRAßBURG e Parzival da WOLFRAM VON ESCHENBACH.

Il

modello per la lirica d’amore fu la poesia provenzale trobadorica.

WALTER VON DER VOGELWEIDE, però, con la sua famosa poesia Unter

den Linden, ne stravolse i princìpi parlando di un amore

vero e congiunto alla natura. In seguito, grazie anche all’impulso

dell’erudito Enea Silvio Piccolomini (futuro papa Pio II), nelle

corti e nelle cancellerie si cominciarono a tenere in grande considerazione

gli eruditi e scienziati tedeschi di formazione umanistica.

Aspetti della

cultura tedesca del tempo furono la fondazione delle università (dalla

seconda metà del XIV secolo) e l’invenzione della stampa

(grazie a Johann Gutenberg, che tra il 1448 e il 1454 stampa a Magonza

la prima Bibbia). Durante il XVI secolo gli umanisti cominciarono a essere

impiegati nelle cancellerie di corte, nelle università e nelle

scuole cittadine, che conobbero così una grande prosperità culturale.

La

figura più rilevante dell’umanesimo tedesco fu ERASMO

DA ROTTERDAM (il cui pensiero si espresse nel conciliare il cristianesimo

delle origini e i valori del mondo classico) insieme a quella di MARTIN

LUTERO, grazie al quale la letteratura umanistica assunse i toni di letteratura “impegnata” nella

lotta contro gli sfruttamenti del papato.

Nel XVI secolo presso il popolo

si diffondono i cosiddetti Volksbücher (“libri del

popolo”), che raccontano in modo semplice eventi bizzarri e divertenti

e che hanno la funzione di mantenere sempre vivo l’interesse del

lettore. Il più famoso è sicuramente l’Historia

von D. Johann Fausten (Storia del Dottor Johann Faust), il cui personaggio

che instaura un patto con il diavolo è diventato un emblema universale,

uomo che travalica i propri limiti per ottenere conoscenza illimitata.

ETÀ BAROCCA E ILLUMINISMO (fine XVI secolo – 1700)

Con la stabilizzazione della monarchia, le corti rappresentarono

i nuovi centri culturali della Germania, in cui andarono imponendosi

l’importanza

di lussi e sfarzosità. Con la letteratura barocca, che visse di

questo spirito di corte, si contrapposero mondo terreno e ultraterreno,

esaltando l’aldilà come unico luogo autentico dell’esistenza

umana e trasfigurando il sovrano in vicario di Dio sulla terra.

In questo

periodo apparve il primo romanzo in lingua tedesca, Der abenteuerliche

Simplicissimus di HANS JAKOB CHRISTOFFEL VON GRIMMELHAUSEN. Altro

elemento caratteristico del tempo è l’importanza assegnata

alla musica sacra da parte della chiesa riformata. Questo evidenzia da

un lato la diffusione della cultura musicale, ancora oggi elemento tipico

della cultura tedesca, dall’altro lo sviluppo di una nuova e rilevante

tradizione (che giungerà al culmine nel XVIII secolo con Johann

Sebastian Bach e Friedrich Händel).

La filosofia di GOTTFRIED WILHELM

LEIBNIZ, caratterizzata dall’ottimismo, fu la chiave di volta per

il passaggio dalla cultura barocca a quella del mondo borghese.

La nascita

e la diffusione del giornalismo portò alla formazione di una nuova

consapevolezza borghese: l’essenza dell’Illuminismo è infatti

costituita dalla lotta della borghesia contro l’assolutismo, la

nobiltà, l’ipocrisia. Ruoli essenziali furono giocati da

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, che lottò per i principi di tolleranza

e uguaglianza attraverso le sue opere teatrali, e da FRIEDRICH GOTTLIEB

KLOPSTOCK, innovatore della poesia e della lingua tedesca.

Dopo il 1740

la letteratura si liberò dai vincoli della morale e della filosofia,

tornando ai modelli di quella cortese.

“STURM UND DRANG” E ROMANTICISMO (1700 – 1800)

L’Illuminismo portò con sé sentimenti

di ribellione e autonomia creativa, che si espressero in nuove posizioni

violentemente anticlassicistiche. La nuova filosofia borghese indirizzò così la

propria attenzione sulle tradizioni culturali e sul carattere specifico

della propria nazione, sul “Volk” (popolo). Alla fine del

1700, l’incontro tra due giovani poeti diede nuovo slancio alla

cultura tedesca. I due furono JOHANN WOLFGANG GOETHE, fondatore del dramma

storico moderno e fautore di una nuova lirica caratterizzata da molteplicità di

stilemi in perfetto equilibrio tra loro, e JOHANN GOTTFRIED HERDER.

I

motivi dello “Sturm und Drang” furono l’individualismo,

la libera espressione dei propri sentimenti, l’appassionata relazione

con una natura burrascosa e drammatica, il rifiuto di convenzioni in

vita come nell’arte, la ricerca di un’identità nazionale.

FRIEDRICH SCHILLER, amico e collaboratore di Goethe, con il quale intrattenne

un fitto carteggio, si occupò di teatro (in particolare di tragedie).

Entrambi svilupparono idee vicine all’arte e alla cultura classica,

definite “Weimarer Klassik” (“classicismo di Weimar”)

in quanto questo intermezzo fu una tendenza perseguita dai due autori

durante il loro soggiorno alla corte di Weimar.

Il Romanticismo, movimento

complesso e contradditorio, portò al declino le poetiche del barocco

e del classicismo. Caratterizzato dal rifiuto delle opere e delle tradizioni

antiche, il Romanticismo combatté per l’autonomia della

letteratura. I suoi temi principali erano i sentimenti (in particolare,

affettuosi e “cedevoli”); la notte e il sogno (la notte è il

momento preferito dal poeta, in quanto, donando il sogno, lo conduce

nel mondo della fantasia); la natura (la natura è un magico essere

vivente, ma non dall’aspetto spettrale, e il poeta è in

grado di percepirne l’anima e la “voce”); la musica

(i romantici la vedono come la massima espressione dell’amore e

della poesia); l’irrazionale (sia come sogno positivo che come

presenza demoniaca).

La ricerca dell’armonia fallì con la Rivoluzione

Francese. Questo nuovo clima venne descritto da due poeti, FRIEDRICH

HÖLDERLIN

e HEINRICH VON KLEIST, con toni diversi ma stesse allusioni tragiche.

Con il seguente sviluppo tecnico, nel XVIII secolo la ricchezza della

borghesia crebbe, e l’incremento dell’economia portò con

sé il fenomeno dell’urbanizzazione.

Nella prima metà del

secolo fiorì nella arti uno stile sobrio e armonioso definito “Biedermeier”.

Lo scrittore che in letteratura espresse al meglio lo spirito del Biedermeier

fu lo svizzero FRANZ GRILLPARZER. Per indicare il periodo 1815-1848,

durante il quale la letteratura si indirizzò verso il realismo borghese,

si utilizza spesso il termine “Vormärz”. Questa

età di mezzo viene solitamente divisa in tre periodi, scanditi

da eventi politici che ebbero le cui ripercussioni furono molto forti

anche in Germania: la prima è la rivoluzione del luglio 1830 in

Francia; la seconda, nel 1840, è la morte del re prussiano Federico

Guglielmo III.

Da questo momento, caratterizzato da numerosi conflitti

politici, fino alla rivoluzione del marzo 1848, la letteratura tedesca

sarà contraddistinta da grande politicizzazione. La scrittura

degli autori postquarantotteschi sarà caratterizzata da un punto

di vista incentrato sul limitato mondo della quotidianità borghese.

Il Realismo degli scrittori si incentrava ora sulla descrizione dei lavoratori

impoveritisi a causa della crisi della piccola borghesia. Tra gli

autori realisti ricordiamo FRIEDRICH HEBBEL, CONRAD FERDINAND MEYER,

GOTTFRIED KELLER.

I movimenti sorti alla fine del XIX secolo, tra i quali

il naturalismo,

fiorito in Germania attorno al 1890, svolsero la funzione di “cerniera” tra

le correnti letterarie precedenti e quelle che sarebbero sorte in seguito,

permettendo così grande continuità. L’interesse

degli scrittori si concentra sempre sulla società, ma punto di

interesse è ora il proletariato più umile.

Il naturalismo è strettamente

connesso alla teoria pessimistica del determinismo,

secondo cui l’uomo

non sarebbe libero nel suo sviluppo fisico e morale. Grande esponente

del naturalismo fu GERHART HAUPTMANN, vincitore del premio Nobel nel

1912. Contemporaneamente comparvero sulla scena l’estetismo e

l’impressionismo,

presentando radici comuni nonostante le profonde differenze. L’artista

era adesso ispirato non da immagini reali, ma dalla condizione della

propria anima, che si esprimeva tramite simboli e metafore.

Dal 1911

comparve il fenomeno dell’espressionismo, risultato del contesto

storico di imminente catastrofe bellica e caratterizzato dalla totale

opposizione al mondo borghese, dal rifiuto dell’ideologia della

sudditanza e dal conflitto generazionale tra padri e figli. Ancora in

pieno vigore, l’espressionismo fu negato dal nuovo dadaismo, nato

a Zurigo verso il 1916, che riteneva la cultura convenzionale una menzogna

ideologica.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG