Nella categoria: HOME | Strumenti di critica

Gli articoli sull'argomento:

| I. II. III. IV. V. |

Introduzione alla critica

del testo pubblicitario La rappresentazione del testo pubblicitario La rappresentazione del testo televisivo > Punti di vista e focalizzazione Pertinenza e isotopia |

IV. Punti di vista e focalizzazione

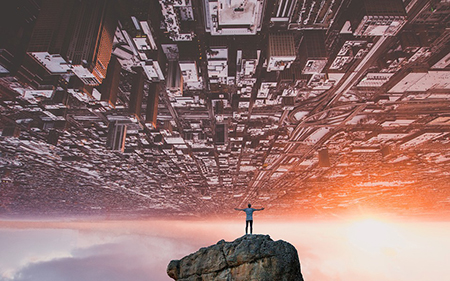

Negli articoli precedenti abbiamo più volte sottolineato il fatto che gli spot televisivi, mettendoci apparentemente in grado di vedere la realtà, e quindi di viverla direttamente, ci portano ad attribuire alle immagini la forza propria della concretezza e della verità: nel rappresentare un evento costruito che si mostra invece come del tutto rispondente alla realtà, si consolida il colpo di forza che squalifica il carattere concreto dell'evento, a tutto vantaggio della sua sola comunicazione. Questo meccanismo è alla base di ogni pubblicità e ce ne rendiamo forse conto ogni qual volta riflettiamo su come gli spot non dicano poi molto sui prodotti che intendono reclamizzare, il vero obiettivo è comunicare la presenza e dunque l'esistenza stessa del marchio, della casa produttrice.

Le considerazioni avanzate in quest'ottica, ci hanno fatto inevitabilmente riflettere su aspetti che sono propri del mezzo televisivo. Diversi autori sono arrivati a dire che la stessa percezione sensibile della natura e del mondo (quello esterno e quello interno al soggetto umano) è demandata a tale mezzo, il quale in effetti non è più mezzo ma una fonte, la fonte totemica sia dell'ordine sociale sia del nostro immaginario.

A questo punto è possibile muovere altre riflessioni,

la prima delle quali è proprio quella relativa alla problematica

del punto di vista.

L'esercizio di una funzione comunicativa è strettamente connesso

all'assunzione di un punto di vista: chi mostra, infatti, informando su

una certa realtà, lo fa a partire da una ben definita prospettiva,

e, parallelamente, chi riceve deve, se non porsi nel medesimo punto di

osservazione, almeno tener conto di tale parzialità di vedute.

Se prendiamo il nostro spot televisivo, dunque una comunicazione basata

sul passaggio di determinate immagini, capiamo del tutto intuitivamente

che il punto di vista corrisponde al punto in cui è stata posizionata

la macchina da presa, che ha ritratto quella particolare porzione di realtà.

In questo senso il punto di vista coincide con l'occhio dell'emittente

(la casa produttiva), che ha inteso presentarcela in quel determinato

modo.

Parallelamente, per punto di vista si può intendere anche quello del recettore che, infatti, vede tale porzione di realtà dalla medesima prospettiva. E' evidente che questi due punti di vista concreti, quello dell'emittente e quello del recettore coincidono, e d'altro canto il punto di vista non si limita a questa doppia collocazione concreta, è anche qualcosa di più astratto, "dentro" l'immagine, e in quanto tale attribuibile a un autore e a uno spettatore impliciti.

Questo perché il punto di vista è

la marca della nascita di un'immagine: segnala il passaggio da

un mondo semplicemente filmabile a un mondo così come è

stato filmato, da un insieme di possibilità a una scelta precisa.

In altre parole l'immagine "si fa" quando c'è un punto

di vista che la determina.

Altrettanto parallelamente, il punto di vista è anche la

marca della destinazione dell'immagine: segnala il prolungarsi

delle linee del quadro oltre i suoi bordi, o lo sporgersi della raffigurazione

oltre la sua superficie. Detto altrimenti un'immagine diventa "visibile"

nella misura in cui costruisce una posizione ideale in cui mettere il

suo osservatore: ciò significa che essa "si dà"

quando un punto di vista le offre per così dire una sponda.

Potremmo dire che la diversa collocazione degli elementi di una figura

ci dice da dove è stata colta e da dove va presa. In questo senso

il punto di vista incarna da un lato una "logica" secondo cui

è costruita un'immagine, dall'altro la "cifra" che occorre

possedere per ripercorrerla. Appunto, esso identifica le istanze astratte

alla base del gioco: un autore e uno spettatore impliciti. Il

punto di vista è un unico "luogo" ideale, quello da cui

si coglie per mostrare e quello da cui si mostra per far cogliere.

Riassumendo e semplificando, esso indica una posizione rispetto al mondo e la porzione di mondo che da quella posizione si coglie. Queste porzioni di mondo possono essere colte con i sensi, con la razionalità o con quell'aspetto della sfera cognitiva a cui appartengono i sentimenti, le credenze, i valori di ognuno. Ecco, allora, che si può distinguere tra punti di vista percettivi, definiti da ciò che emittente e recettore vedono; punti di vista cognitivi, relativi a ciò che emittente e recettore sanno; e punti di vista valoriali o epistemici, che rivelano le convinzioni e le credenze di emittente e recettore.

Infatti mediante un punto di vista si identifica una porzione

di realtà e non un'altra, si accede ad alcune informazioni e non

ad altre, ci si mette in una prospettiva e non in un'altra. Questa selezione,

tuttavia, è proprio ciò che permette anche di mettere in

rilievo quanto si è scelto: quando ci si concentra su qualcosa

e si esclude tutto il resto, automaticamente si mette anche in evidenza

questo qualcosa, gli si dà uno statuto particolare, lo si privilegia.

Ebbene, ciò che designa appunto questo doppio movimento di

selezione e di messa in rilievo, di restrizione e di valorizzazione,

ha un nome: è il meccanismo della focalizzazione.

Siamo evidentemente all'intreccio dei tre assi su cui si costruisce un

testo, quelli della rappresentazione, della narrazione e della comunicazione,

e pertanto appare chiaro come quella della focalizzazione sia tematica

assai complessa (i cui studi teorici sono soprattutto da far risalire

a Genette). Cercando di semplificare molto, potremmo

dire che con tale termine Genette indica il "luogo" (la persona)

nella cui prospettiva (nel cui campo di visione) la narrazione è

condotta.

Il fatto è che un testo narrativo - e si è affermato che le pubblicità lo sono - presuppone diverse "presenze", se così si può dire: vi è l'istanza narrante, vi sono i personaggi che si muovono al suo interno, vi è il destinatario cui esso è rivolto. Di ognuno si può cercare di evidenziare il particolare punto di vista, quindi, come si diceva, di ognuno si può sottolineare una prospettiva in base alla quale egli vede, sa e crede qualcosa che magari, anzi, spesso non coincide con quanto vedono, sanno e credono le altre "figure" presupposte dal racconto. Così, sempre secondo Genette, quando si è di fronte ad una narrazione, ci si può legittimamente porre due domande a cui cercare di rispondere attraverso lo studio del punto di vista. La prima è la seguente: "Qual è il personaggio il cui punto di vista orienta la prospettiva narrativa?" La seconda è la seguente: "Chi è il narratore?".

Anche senza cercare di specificare meglio tali domande

da un punto di vista teorico, si capisce del tutto intuitivamente quanto

siano importanti all'interno del mondo pubblicitario.

Pensando alla focalizzazione come al meccanismo che porta la narrazione,

diciamo, a darsi mediante orientamenti particolari, allora le pubblicità

hanno continuamente a che fare con elementi focalizzatori: il

tutto per coinvolgere il consumatore all'interno del mondo rappresentato,

facendo leva sugli elementi che di volta in volta vengono valutati come

i più adatti a veicolare la funzione conativa del messaggio pubblicitario.

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG