Nella categoria: HOME | Articoli critici

Parigi è solo un sogno, Gabriel è solo un'ombra, Zazie il sogno di un’ombra (o di un incubo) e tutta questa storia il sogno di un sogno, l'ombra di un’ombra, poco più di un delirio scritto a macchina da un romanziere idiota

E' con questa meravigliosa definizione data al romanzo dallo stesso Raymond Queneau, che ci ha segnalato Rosario, che vorrei cominciare l'analisi di questo testo.

Zazie nel metrò è un romanzo scritto nel 1959 per la cui trama cito brevemente Wikipedia:

Zazie è una ragazzina ribelle, che arriva a Parigi dalla campagna per stare alcuni giorni con lo zio Gabriel, un omone che per mestiere fa il ballerino travestito. Zazie ha soprattutto voglia di vedere la metro, ma uno sciopero glielo impedisce. Non rassegnata all'idea di vedere la gente della capitale francese, la piccola non esita a scappare dalla casa dove alloggia, per incontrare una serie di personaggi surreali: pietosi e diabolici poliziotti, satiri, sognanti calzolai e vedove consolabili che affollano la Parigi di Queneau.

Su questo canovaccio piuttosto scarno si sviluppa una storia che diventa complessa più che altro perché capace di mescolare al suo interno molti livelli: interpretativi, linguistici, narrativi. Si evidenzia proprio in questo il fatto che Queneau è un romanziere sperimentale, per il quale la scrittura non è solo un modo per narrare una storia quanto piuttosto un laboratorio dove interrogare il significato delle cose e il loro relazionarsi al linguaggio e alla percezione che ne abbiamo.

Su questo canovaccio piuttosto scarno si sviluppa una storia che diventa complessa più che altro perché capace di mescolare al suo interno molti livelli: interpretativi, linguistici, narrativi. Si evidenzia proprio in questo il fatto che Queneau è un romanziere sperimentale, per il quale la scrittura non è solo un modo per narrare una storia quanto piuttosto un laboratorio dove interrogare il significato delle cose e il loro relazionarsi al linguaggio e alla percezione che ne abbiamo.

Nella citazione dell'autore sopra citata, si mettono in evidenza alcuni elementi importanti del romanzo che ne rappresentano in qualche modo i temi fondamentali:

Il luogo: Parigi

Parigi in questo romanzo è un luogo che si caratterizza per la sua inafferrabilità, dove nemmeno chi ci vive la conosce nei suoi aspetti più "solidi" e inamovibili (i monumenti). La sensazione che ne deriva è che questo spazio cittadino sia più onirico che altro, come fluttuante; un luogo in cui dovunque si vada i monumenti non sono dei punti fermi e non rappresentano coordinate fisse di orientamento nello spazio, ma anzi sembrano essere interscambiabili. Parigi si prefigura quindi come uno spazio metaforico: potrebbe essere qualunque città.

Ma qual è il senso di questa città? Innanzitutto una cosa salta agli occhi: Parigi è il luogo in cui la protagonista vorrebbe esaudire un desiderio, quello di vedere la metro. Tuttavia, in questo luogo onirico dove nulla sembra fisso e immobile, l'unica cosa sicura è proprio che la metro non sarà vista da Zazie, a causa dello sciopero. Parigi è ovunque intorno a questi personaggi ma è un luogo inafferrabile, e la sua metro un luogo interdetto. I personaggi sembrano in un certo senso girare a vuoto in uno spazio dove a priori si sa già che non riceveranno le risposte che desiderano avere. Facendo un parallelismo letterario, potremmo dire che la Parigi di questo romanzo sta un po' allo spazio come il Godot di Beckett sta al tempo: in entrambi i testi i personaggi ci girano attorno, ci vivono dentro, hanno un desiderio (Zazie di vedere la metro, Vladimir e Estragon di incontrare Godot), ma questo loro desiderio rimane fuori dalla loro portata e loro sembrano rinchiusi nello spazio e nel tempo come in delle scatole, come pedine vittime di un destino che si prende gioco di loro.

A proposito di gioco: in questa Parigi i monumenti si spostano l'uno con l'altro proprio come nel gioco dei quattro cantoni. Viene pertanto da chiedersi: nel mezzo chi ci sta? il personaggio soltanto, che li vuole afferrare, o il linguaggio, l'uomo che nominando i monumenti li vuole fissare? oppure ancora il lettore, o l'autore? Queste domande sorgono tutte perché il libro stesso ci suggerisce quanto sia importante il tema extra-diegetico, cioè quello in cui si trova l'autore. Uno scrittore come Queneau sicuramente ha scritto il romanzo tenendo bene in mente alcuni giochi relazionali, strutturali e, ovviamente, linguistici, di cui è pieno il testo.

I personaggi-ombra

Il tema del gioco dei quattro cantoni ci introduce al tema dei personaggi-pedine. Secondo la teoria di Berne dell'analisi transazionale che Marta ha spiegato [1], e citando le parole di Rosella:

in ciascuna persona fisica coesistono tre aspetti distinti: “tre stati dell'io: Genitore, Adulto e Bambino”. Se mettiamo insieme un gruppo limitato di persone, queste verranno a relazionarsi tra loro seguendo di volta in volta un “particolare stato psichico o stato dell’Io”. L’insieme delle comunicazioni e delle interazioni che intercorrono tra di loro seguirà regole non scritte dettate dall’inconscio, andando a costituire determinati schemi. Questi schemi furono chiamati da Berne e colleghi “Giochi”; e la loro analisi “Teoria dei Giochi”.

Queneau scrisse Zazie nel metrò PRIMA che venisse formulata la Teoria dei Giochi, ma, forse per il suo interesse nei confronti degli schemi matematici, o magari per quelle geniali intuizioni che spesso gli scrittori dimostrano, anticipando di decenni conquiste scientifiche, tecnologiche, sociali, di fatto ci regala una quantità di scenette che sembrano fatte apposta per studiare la teoria dei giochi. Mi azzardo a dire che l’intero romanzo è un gioco in cui Queneau “sfida” il lettore.

In quest'ottica, il romanzo si prefigura come lo schema di un gioco dove i personaggi, e non solo i monumenti di Parigi, assumono ruoli talvolta interscambiabili. Infatti, se Zazie è l'unica bambina, che con la sua sfrontatezza si muove in un mondo di adulti, ci sono molti episodi in cui lei sembra agire come un'adulta di fronte ad adulti-bambini (ad esempio nell'episodio dei blue-jeans).

Se è vero che ad una prima lettura si può rimanere un tantino perplessi di fronte a questo testo dove la protagonista è una ragazzetta sfrontata e sboccata, il linguaggio è pieno di peripezie linguistiche fuori dalle regole e tutto sembra fluttuare nella nebbia di un sogno onirico, d'altra parte entrando nell'ottica del gioco tutto appare molto più chiaro e l'opera rivela i suoi profondi significati. Soprattutto dato il tipo di scrittore, non si può non pensare che al di là della storia raccontata non ci sia anche un esperimento autoriale, un gioco, una sorta di schema "letteral-matematico-scientifico". Anche l'uso del linguaggio ci accompagna in questa interpretazione; ci suggerisce, in qualche modo, che il testo è stato scritto da un autore che col linguaggio ha voluto giocare. Le frasi spezzate, il linguaggio volgare, le onomatopee, i giochi di parole si trovano non solo in bocca ai personaggi (discorso diretto) ma anche in quei passi propri al narratore-autore. Non è affatto un caso che Queneau sia stato introdotto in Italia anche grazie a Calvino, un altro autore fortemente portato allo sperimentalismo letterario e combinatorio. E' di Tiziano la supposizione che Queneau possa aver scritto il romanzo essendo a conoscenza della Teoria dei giochi di Newman. A questo proposito Rosella fa un interessante distinguo:

C’è (...) una differenza sostanziale tra il gioco matematico e quello psicologico. “Nel modello della teoria dei giochi la premessa indispensabile è che tutti devono essere a conoscenza delle regole del gioco, ed essere consapevoli delle conseguenze di ogni singola mossa (wiki)”. Se mi consentite l’accostamento ardito, direi che questo tipo di gioco può essere ben rappresentato dal famoso “Monopoli”. Secondo l’analisi di Berne, invece, i giocatori sono inconsapevoli delle regole cui stanno obbedendo, e spetta infatti al terapeuta il compito di stabilire quale sia il gioco in cui il gruppo in esame si è fatto trascinare dal suo inconscio. Siamo più vicini a un gioco di ruolo, di quelli con regole “a contorno” che lasciano spazio a movimenti d’improvvisazione, e che possono durare per mesi e mesi. Conoscete “Dieci piccoli indiani” di Agata Christie? A mio parere “Zazie” può essere visto secondo due prospettive: l’autore è il demiurgo che plasma la materia, e la costruisce seguendo un suo progetto, stabilisce le regole, determina i comportamenti; tuttavia poiché si tratta comunque di un’opera artistica, creativa, essa acquista vita propria, i personaggi assurgono ad una dimensione nuova, diventano essi stessi protagonisti, nel nostro inconscio, di una vita che va al di là di quanto puramente riportato dalle parole dello scrittore.

Il sogno (di chi)?

Abbiamo visto che il romanzo presenta un linguaggio sperimentale su uno schema dei personaggi con gli aspetti tipici di un gioco combinatorio o di ruolo, in un contesto (Parigi) altrettanto mutevole. In tutto ciò, il lettore è chiaramente invitato a confrontarsi con una rappresentazione molto particolare della realtà. Come fa giustamente notare Rosario, già dal primo capitolo Gabriel introduce questo tema:

La verité! s'écrie Gabriel (geste), comme si tu savais cexé. Comme si quelqu'un au monde savait cexé. Tout ça (geste), tout ça c'est du bidon: Le Panthéon, les Invalides, la caserne de Reuilly, le tabac du coin, tout. Oui, du bidon.

La verità! - esclama Gabriel (gesto). - Come se tu sapessi cos'è. Come se qualcuno al mondo sapesse cos'è. Tutta questa roba (gesto), tutto questo, una bidonata, Il Pantheon, gli Invalidi, la caserma di Reuilly, il tabaccaio dell'angolo, tutto. Sì, una bidonata.

Si prefigura fin dall'inizio un sovvertimento oggettuale che poi continua con un sovvertimento linguistico e di ruolo tra i personaggi. Ecco che a questo punto, una volta dichiarata apertamente la natura fittizia della realtà che viene raccontata nel romanzo, si arriva al punto di partenza: l'autore. Un autore estremamente evidente, che manipola a suo piacimento la trama e i suoi personaggi e fa spesso capolino anche nella narrazione.

Il racconto si articola quindi come una perfetta commedia surreale, tornando così all'accostamento con En attendant Godot, altra pièce teatrale dell'assurdo. L'inizio e la fine sono racchiusi in un cerchio: la stazione, il treno, la madre, Zazie arriva a Parigi; la madre, Parigi, la stazione, Zazie esce da Parigi. Nel mezzo, abbiamo alcuni luoghi importanti: la scena in casa di gabriel, poi al mercato, poi il bar o quello che è di Turandot, la parentesi coi turisti, la locanda e tutto ciò che la accompagna di discesa agli "inferi", compresi lo spettacolo di Gabriel e l'intermezzo a casa di Marceline. In ogni luogo la vicenda si svolge quasi tutta con l'uso di discorsi diretti. E talvolta tra i discorsi diretti e l'intromissione del narratore il confine è labile. Spesso i discorsi dei personaggi sono accompagnati dalla parentesi "(geste)", a rendere ancora più evidente la dimensione teatrale, recitativa, del romanzo. Mai come a teatro i personaggi ci appaiono reali, ma anche sapientemente manipolati dall'autore (si pensi a Pirandello).

Ma qual è allora il messaggio che l'autore vuole lasciarci con questo testo?

Non è semplice. Il testo è innanzitutto una interrogazione linguistica, una metafora, o un sogno, detto con le parole di Queneau. Il sogno non sempre appare chiaro ma manda comunque dei messaggi importanti, sta a noi decifrarli. In questo "sogno" c'è un desiderio che il personaggio principale, Zazie, non riesce ad avverare. Perché mai si intitola "Zazie dans le metro" (nella metro) se poi effettivamente Zazie non potrà mai entrarci dentro? Chi rappresenta Zazie? E' la bambina irriverente che deride il mondo degli adulti, è quella parte un po' bambina che sta rinchiusa in tutti noi; Zazie vive nel presente e fregandosene di ogni convenzione esprime i suoi desideri in modo estremamente schietto, proprio come fa il nostro inconscio nei nostri sogni. Ma quando ci scontriamo con la realtà, siamo costretti a crescere. Bum, ci svegliamo dal sogno, fine del gioco. "J'ai vieilli", dice improvvisamente Zazie. E come giustamente osserva Rosella:

Nel libro che mi sono ritrovata in mano (vecchio come me o forse di più) nella post-fazione il traduttore si scusa per non aver potuto riportare in italiano le stravaganze fonetiche di Queneau: purtroppo (o per fortuna, dipende dai punti di vista) la nostra lingua non si presta a questi giochi, come il francese o l’inglese. Ma si chiede anche : - dovevo tradurre la frase finale con "sono invecchiata" o con "sono cresciuta"?- Alla luce di quanto stiamo esplorando è una domanda non da poco. Invecchiare ha una connotazione negativa, crescere positiva.

Alla luce di tutti gli elementi fin qui emersi, il romanzo potrebbe essere interpretato anche come la traslitterazione letteraria di un sogno. Si spiegherebbero così anche molti elementi "perturbanti" o "conturbanti", come i ruoli ambigui di certi personaggi, la loro mutazione continua, il vagare in uno spazio fondamentalmente indefinito. D'altra parte il testo, seppur attingendo a piene mani all'immaginario dell'assurdo, sembra abbozzare una sorta di parabola esperienziale da parte della piccola protagonista, o perlomeno lascia aperta al lettore la facoltà di interrogarsi sul senso di questa rocambolesca avventura onirica e dei suoi personaggi, e sulle infinite potenzialità della creazione artistica: atto combinatorio, atto onirico, atto puramente direttivo o atto fondativo, oppure un po' tutte le cose insieme.

Link

Discussione: Raymond Queneau, Zazie nel metrò

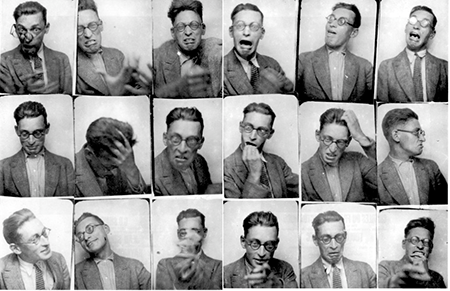

Raymond Queneau - (TOURismi letterari) di Reno Bromuro

Discutiamo di Zazie nel metrò, di Rosario frasca

1 - Cito Ombra che nella discussione sul forum spiega: «L’Analisi Transazionale di Eric Berne è una teoria psicologica della personalità e delle relazioni interpersonali, che fonda e costruisce i suoi principi basilari su una originale analisi della comunicazione verbale.

Quello che credo tu mi chieda di approfondire, in ogni caso, è la struttura dell'IO pensata da Berne. Secondo quest'ultimo, in un determinato individuo, un certo tipo di comportamento corrisponde ad un particolare stato psichico o stato dell’Io. L’osservazione dell’attività sociale spontanea, rivela che ogni tanto la gente muta atteggiamenti, punti di vista, voce e vocabolario e altri aspetti del comportamento, insieme al modo di sentire.

L'analisi transazionale schematizza la struttura di personalità di ogni individuo rappresentandola graficamente con tre stati dell'io: Genitore, Adulto e Bambino.

- Genitore: ciasun individuo ha avuto un genitore e conserva dentro di sé un insieme di stati che riproducono quelli dei genitori (come lui li vedeva), e questi stati possono essere attivati in particolari circostanze (tutti si portano i genitori dentro).

-

Adulto: Ciascun individuo (compresi i bambini) è in grado di valutare i dati della realtà obiettiva, nel qui ed ora, cioè tutti hanno un Adulto dentro (il computer)

- Bambino: Ciascun individuo è stato bambino e si porta dentro residui degli anni passati che in certe circostanze si attivano, cioè tutti si portano un bambino/a dentro.

Nel Bambino risiedono l'intuizione, la creatività, lo spontaneo impulso ad agire e la capacità di godere.

L'Adulto è necessario per la sopravvivenza. Valuta i dati di cui dispone e calcola le probabilità che gli si offrono.

Il Genitore ha soprattutto due funzioni. In primo luogo consente agli individui di agire efficacemente come padri e madri di bambini veri, consentendo la perpetrazione del genere umano. In secondo luogo assicura l'automaticità di molte reazioni (è così che si fa), rappresenta le norme, i valori.

Questa è una delle teorie di base per lo studio della comunicazione intrapersonale.»

Vuoi pubblicare un articolo o una recensione?

Scopri come collaborare con noi

Scopri come collaborare con noi

Rosario Frasca

VAI AL BLOG

Rosella Rapa

VAI AL BLOG

Davide Morelli

VAI AL BLOG

Elio Ria

VAI AL BLOG

Anna Stella Scerbo

VAI AL BLOG

Anna Lattanzi

VAI AL BLOG